次に進む

1つ戻る

- 1.フリーきっぷがお得な距離(途中下車その1)

- 2.車両の型式の判別

- 3.車輪

- 4.ヨーロッパの車内アナウンス

- 5.小ネタ

- 6.運送約款(途中下車その2)

- 7.鉄道文化財

- 8.分岐器の番数表現

- 9.有名駅

- 10.鉄道網

目次

信号所が文化財

signal box

信号機や分岐器の操作は以前はその分岐器がある駅の業務として行われてきました。最近では通信を利用した集中連動装置が開発され、センターで全駅・全路線を集中管理できるようになっているため、鉄道事業者さんが意図的に「駅扱い」を残している駅以外では、もう姿をみることがありません。建物が残っていたとしても廃屋のようになっています。

そんな歴史的な建物でも、現地に行ってみるとわざわざ「文化財」だと説明書きはないため、自戒ををこめつつご紹介します。

イギリス

息子へのお土産で買ったイギリスの配線図に、「signal box」という記号が書かれており、また本文中に少し解説がしてあるのですが、これが何かがピンときていませんでした。

てっきり、信号機器箱レベルの小規模なものを想像していたのですが、駅の分岐器を切り替える信号取扱所のことだとある駅の踏切そばの信号取扱所に「文化財」だという看板があったおかげで気づきました。信号取扱所とは、「きかんしゃトーマス」によく登場する、緑色の屋根の2階建てで信号が立っている、あの建物です。

下の写真がそのSignal Boxです。この写真を撮った際は腕木式信号機ばかり見ていたのですが、その横の白い階段のある建物がSignal Boxでした(当時の携帯電話画質の2枚の写真を大体の場所でつなぎ合わせています)。現状、イギリスでは50箇所以上のsignal boxが、文化財(listed building グレード2)に指定されているそうです。

建物のほうが腕木式信号機より貴重なものだとは言われないと気づかないですから、建物は完全に見逃していました(腕木信号機のほうは、高速化プロジェクトの結果撤去されています。)。わざわざEast駅まで歩いてよかったです。

ロンドンのロンドン橋の近くにある、ネットワークレールのLondon Canon Street駅は、このような信号扱い所が世界で最初にできた場所です(信号扱い所はすでにありません)。1864年でした。現在は前述のページ(車両型式について説明している)の図8の駅なのですが、そのような信号所があったとは想像できない立派な主要ターミナル駅になっています。

駅舎

ロンドンのNetwork Railの壮麗な駅は、もちろん文化財になっています。

さらに、不思議な感じがしますが地下鉄駅の駅舎もかなりの数の駅が文化財指定されています。

駅の出入口が設置されている建物が文化財に指定されている、ロンドン地下鉄のBank駅(イングランド銀行最寄り。下の写真参照(捜索中))は、英国規格協会BSIの近くにあって、見た目からも文化財っぽいのでこんな駅ならば納得するのですが、地上が交差点で駅舎のないPiccadilly Circus駅までが指定されています(グレード2の文化財)。ロンドン地下鉄は、開削式で実質構造が地上駅だったり、普通鉄道を買収した経緯があることから駅舎が結構あるのですが、Piccadilly Circus駅は駅舎も無いので、かなり不思議な感じがします。

この駅は、観光地としても有名で、駅の中は東京メトロの上野駅に似た雰囲気の駅です。駅内(地下)は広いものの、文化財の要素は感じないのですが、調べてみると(上のリンク参照)1906年に開業し、乗客増加に対応するために1925年から改修された際に、前の段落のリンク先にあるように、円形のホールが設計され、これが文化財指定されている、とリンク先に解説がしてありました。

たしかに、当時は地下空間に広いスペースを確保した大変な設計だったはずですが、言われなければ希少さに気づかない文化財と言えそうです。

マスメディアに登場する文化財

鉄道番組では、Forth Bridgeがよく取り上げられています。世界遺産に登録されていますから。私は行ったことがありませんのでご紹介だけ。

また、イギリスにも保存鉄道が50箇所以上残っていますが、以下の鉄道もマスメディアに取り上げられれており希少性の面でも国宝級ではないかと思います。私の写真や地図整理ができておりませんので、名前だけメモしておきます。

- 湖水地方のレイクサイド&ハバースウェイト鉄道(Lakeside & Haverthwaite Railway)

- マン島のマンクス電気鉄道(Manx Electric Railway)

- 世界最古の保存鉄道であるタリスリン鉄道(Talyllyn Railway Co)

- ノースヨークシャー・ムーア鉄道(North Yorkshire Moors Railway)

フランス

パリ市内のSNCFの駅(モンパルナス駅、ベルシー駅以外の、北駅、東駅、サンラザール駅、リヨン駅、オステリッツ駅)はいずれも文化財(monuments historiques)です。他に、元は駅舎だったオルセー美術館、アンヴァリッド(廃兵院)も文化財に指定されています。

現在のオルセー美術館の入口側(西側)が終点側でした。1939年まで駅舎として使用。

一方、イギリスと違って、地下鉄駅の文化財はパリ交通公団(RATP)のダンフェール・ロシュロー駅のみで、大変少なくなっています(鉄道以外の全建物数で見てもパリ市に1000しかありません。ロンドンの1/20以下です)。

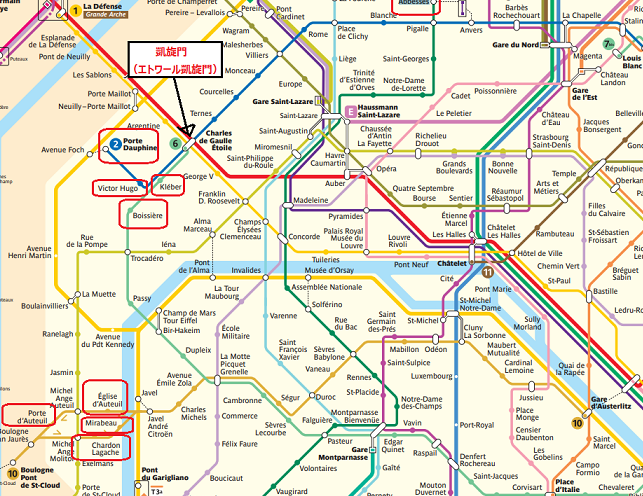

ところがパリの地下鉄入口の、独特な書体の看板と緑色の柱の形が特徴的なアーチ状の装飾(エディキュール ギマール(=ギマール氏の入口、の意))は、建築家エクトールギマール(Hector Guimard)の設計したアール・ヌーヴォー様式の装飾で、この地下鉄入口のアーチが歴史的建造物として指定されています。

20世紀初頭の本当のオリジナルのものは以下の駅のものだけのようです。法律に基づく保護対象としては80駅ほど指定されているようです。

- 2号線 Porte Dauphine(上の写真の駅)

- 2号線 Victor-Hugo(上の写真の駅)

- 6号線 Boissière

- 6号線 Kléber

- 10号線 Porte d'Auteuil

- 10号線 Chardon-Lagache

- 10号線 Église-d'Auteuil

- 10号線 Mirabeau

- 12号線 Abbesses

日本

日本でも、旧碓氷峠鉄道施設、広島電鉄さん(軌道線)の千田町変電所、東京駅丸ノ内本屋、六郷橋日本初の地下鉄車両1001号車、など重要文化財には建物も橋梁も、地下鉄車両、多種多様なものが指定されています。

英国やフランスでは、グレードやカテゴリーの差で重要度や種類を分別しておりますが、日本の場合には文化財の登録を行う制度の種類が多いようです。

鉄道施設が指定されているものは・・・と考えただけでも以下のようなものが思い当たります。

日本国内の鉄道では安全性について「認証書」は通用しませんけれど(←安全性は鉄道事業者さんは自分の目で確認して判断しますから)、でも、文化財という「お墨付き」が多数あることを考えると、認証書みたいなお墨付きも実はきらいじゃないのではないか、と愚痴りたくなってしまいます。最近指定されたものは、指定(登録)される前から、博物館や現地で国宝級に大切にされていましたから、何のための指定なのか、という感じがして今回改めて調べてみると、学会の推奨遺産は、文化財保護法の指定を受けていない産業遺産の保護のために指定しているというものもある一方、同じ文化財について別の観点から指定しているものもみられます。

以下に記載している文化財は、いずれも例示です。

- 国宝 ,national treasure;

該当なし - 重要文化財[文化庁] , important cultural properties ;

- 碓井峠鉄道施設、旧大社駅本屋、東京駅丸ノ内本屋 門司港駅舎、東京地下鉄道1001号車

- 登録有形文化財 [文化庁],registered tangible cultural property ;

箱根登山鉄道早川橋梁、旧小坂鉄道小坂駅機関車庫 - 近代化遺産 [文化庁];※上記重要文化財のうち、近代に建築されたものの通称。鉄道関係の文化財はほぼこれに該当。

- 日本遺産[文化庁],Japan Heritage;

各地の文化財等をつなぐ「ストーリー」を文化庁が認定するもの。(例)シベリア経由欧亜国際連絡切符、門司港駅舎等 - 鉄道記念物 [旧国鉄] ;(例)233号機関車(京都鉄道博物館収蔵)

- 駅百選 [国交省] ;東京駅(丸の内側)等

-

近代化産業遺産 [経産省],heritage of industrial modernization

;碓氷峠鉄道施設群 等 - 機械遺産[機械学会] ;233号機関車(京都鉄道博物館)等(重複?)

- 産業遺産学会推薦産業遺産[産業遺産学会] ;信越線碓氷アプト線遺跡、2100形機関車(日本工業大学) 等

- 土木学会選奨土木遺産[土木学会] ;銀座線(上野〜新橋間)、箱根登山鉄道 等

- 土木学会近代土木遺産[土木学会] ;旧高千穂鉄道 綱ノ瀬橋梁 等

- 自治体による登録(指定)文化財 [各自治体]:旧大社駅舎(島根県指定)、旧長浜駅29号分岐器ポイント部(滋賀県指定) 等(多数あります)

土木学会選推土木遺産は、近代土木遺産Aランクの中から、毎年全国で10件程度ずつ認定しているもの。

国土交通省の駅百選は、好きな駅を選ぶという趣旨ですから本当は「文化財」とはちょっと違います。真岡駅や国際展示場正門前駅のような、新しい駅舎をもつ駅も多数選ばれています。

日本の重要文化財

私が主観的に鉄道関係だと思う重要文化財は以下のとおりです。いざというときに詳しく思い出せなかった苦い思い出があるため、まとめてみました。

| 重要文化財 | 所在地 | 備考 | |

| 1 | 旧手宮鉄道施設 | 北海道小樽市 | レンガ造の扇状機関車庫。転車台、貯水槽等。 |

| 2 | 旧小坂鉱山事務所 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 1905年竣工。貨物輸送を行った小坂製錬小坂線は1909年開業。 |

| 3 | 旧下野煉化製造会社煉瓦窯 | 栃木県下都賀郡野木町 | 東京駅丸ノ内駅舎や鉄道橋のレンガを製造。 |

| 4 | 旧碓井峠鉄道施設 | 群馬県安中市 | 煉瓦造アーチ橋、隧道、熊ノ平変電所本屋、丸山変電所機械室等 |

| 5 |

日本煉瓦製造株式会社 旧煉瓦製造施設(備前渠鉄橋) |

埼玉県深谷市 | 東京駅丸ノ内駅舎等のレンガを製造。備前渠鉄橋は出荷線の鉄道橋(1895年)。 |

| 6 | 鉄道古文書 | 埼玉県さいたま市 | 1893年までの日本の鉄道創業期の行政文書、資料(鉄道博物館収蔵) |

| 7 | ED40形式10号電気機関車 | 埼玉県さいたま市 | 1921年製造。信越本線横川〜軽井沢間(1893年〜1963年はアプト式)用。 |

| 8 | 1号機関車(鉄道院150形式) | 埼玉県さいたま市 | 1871年製造。英国・Vulcan Foundry Co., Ltd. 製(ロットNo.614) |

| 9 | 1号御料車(初代) | 埼玉県さいたま市 | 1876年製造(神戸工場)。木造車両。鋼製に変更後に製造された3号御料車(1932年製造)も1号御料車と呼ばれた時期があるため、この車両は「初代」と呼び分けている。1913年に廃車。 |

| 10 | ナデ6110形式電車 | 埼玉県さいたま市 | 1914年製造。通勤型ボギー車で中央本線、山手線、現在の鶴見線、日立電鉄線で活用。 |

| 11 | 勝鬨橋 | 東京都中央区 | 1940年建設。八の字に開く可動橋のため、都電の架線は一部無通電とした。都電は1947年〜1968年走行。 |

| 12 | 東京駅丸ノ内本屋 | 東京都千代田区 | 表面が滑らかな化粧レンガは、覆輪目地。構造レンガはオランダ積。 |

| 13 | 東京地下鉄道一〇〇一号車両 | 東京都葛飾区 | 1927建造、上野−浅草開業時の鋼製ボギー車(地下鉄博物館収蔵)。 |

| 14 |

旧佐渡鉱山採鉱施設 (電車車庫(機械工場)) |

新潟県佐渡市 | 鉱山用動力車の軌道や、転車台。 |

| 15 | 蒸気動車 ホジ6014号 | 愛知県名古屋市 | 1913年製造。 |

| 16 | 旧揖斐川橋梁 | 岐阜県大垣市 | 1886年竣工の東海道線の、橋長325.1mの錬鉄製五連トラス桁橋で当初の建設位置に自転車・歩行者用に現存。現在のJR東海道線の揖斐川橋梁(3代目)はすぐ南側。 |

| 17 | 末広橋梁(旧四日市港駅鉄道橋) | 三重県四日市市 | 巻き上げ式ワイヤーによる跳開式の鉄道橋。現在も貨物列車が走行(非電化)。 |

| 18 | 信楽高原鐵道第一大戸川橋梁 | 滋賀県甲賀市 | 1954年建設の、日本初のPC造の鉄道橋(橋長31m)。 |

| 19 | 梅小路機関車庫 | 京都府京都市 | 1914年建設の扇状車庫 |

| 20 | 旧大社駅本屋 | 島根県出雲市 | 旧国鉄大社線大社駅の1924年建設の木造平屋建で、ほぼ当時の姿で現存。 |

| 21 | 旧別子鉱山鉄道端出場隧道 | 愛媛県新居浜市 | 旧別子鉱山鉄道下部の1893年建設の鉄道トンネル。 |

| 22 | 旧魚梁瀬(やなせ)森林鉄道施設 | 高知県安芸郡 | 1910年に着工の農商務省直轄で建設の魚梁瀬(やなせ)森林鉄道(1964年廃止)の石造トンネル、橋梁は初期の森林鉄道の旧態を保存。 |

| 23 | 門司港駅(旧門司駅)本屋 | 福岡県北九州市 | 1924年建設の木造二階建、石貼風のモルタル造。2019年に当時の姿に復原工事を完了。 |

| 24 | キハ四二〇五五号気動車 | 福岡県北九州市 | 1937年製造(日本車輌製造)の気動車。約27トン。製造時はガソリンエンジン車であったが、1952年にディーゼルエンジン車となった。九州鉄道記念館収蔵品。ディーゼル改造後は、キハ07形41号機。 |

| 25 | 旧綱ノ瀬橋梁及び第三五ヶ瀬川橋梁 | 宮崎県延岡市 | 1937年頃、1939年年頃に建造された高千穂鉄道の鉄道橋。高千穂鉄道では橋梁リストを車内で配布し、旅客が橋梁からの景観を楽しめるようにしていただいていました。 |

ドイツ

ドイツは各州の州法により記念物を保護する法律が制定されています。国レベルの文化財保護法(略称KGSG)もありますが、各州が各州の法律で、文化財の種類と登録要件を定義し、要件に合致する建造物や自然物、品物を自動的にリストに登録する方法が採られていることからリストはかなり膨大になっています。100年前の建物はほぼ登録されています。

そんな中でもいくつか紹介します。

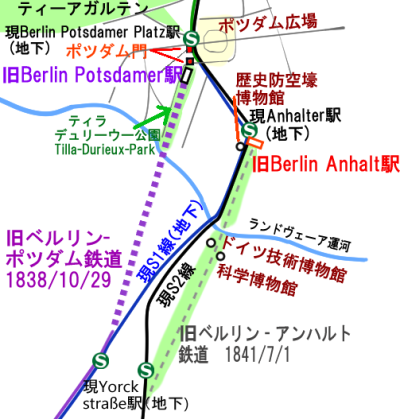

ポツダム広場駅

ベルリンは城塞都市でしたので、西のブランデンブルクに向かう道にはブランデンブルク門(Brandenburger Tor)、東の(オーデル川沿いの方の)フランクフルトに向かう道にはフランクフルト門(Frankfurter Tor)、と、各地の地名がついた城門があり、これらは現在、地下鉄・Uバーンの駅名になっています。

UバーンにPotsdamer-Platz駅がありますが、以前はこの駅の近くにベルリンからみて南西にあるポツダム市に向かう道に、ポツダム門(Potsdamer Tor)もあったのですが、現在は門も、その門の両側の建物も取り壊されています。

ポツダム門の建物は左右2つとも取り壊されたのですが、Uバーン(U3線)等のポツダム広場駅の入口の建物が、この両側の門を模して2000年の再開発に伴い再現されております。下の図の中ほど上部の□が2つ並んでいる場所です。

図中にある、ベルリン-ポツダム鉄道はベルリン市で最初(ドイツで3番目)に開業した鉄道です。この駅は、ポツダム門のすぐ南東側にあったのですがこちらもすでに取り壊されています。

しかし軌道敷については下の写真のような公園(広場)として整備されており、路線のあった場所をたどることができます。

ベルリン-アンハルト駅

一方、1841年に開業したベルリン-アンハルト鉄道(430km,1875年全線開業)の「ベルリン-アンハルト(Berlin-Anhalter)駅」については、1945年2月に戦災を受けたレンガ造りの駅舎(正面部分)が建設地にて保存されています。1880年建設のものだそうです。

この駅は長距離列車の発着するベルリンの主要駅でしたので、戦災から復興後にも営業をしていたものの、東西冷戦激化により長距離列車の発着がなくなり(※ベルリン-アンハルト駅は西ベルリンでした)、現在は路線(図の灰色点線部)も廃止されています。

廃止された軌道敷は長大な緑地となっており、その一部に著名な博物館や、コンサートホール等の公共施設が建設されています。

その一つであるドイツ技術博物館の敷地はもともとのAnhalter Güter貨物駅ですので、扇状車庫が保存されており、またベルリン-アンハルト駅舎の内装の一部も展示されています。

上述の、ドイツ(ベルリン市)の文化財データベースでは、建築としての特筆すべき事項が紹介されています。直接のリンクを貼らせていただきます(写真もあります)アンハルト 駅(Portikus des Anhalter Bahnhofs)(Landesdenkmalamt Berlin(ベルリン文化財保護局ホームページ))

※図6中左(紫色)のベルリン-ポツダム鉄道については、ドイツの鉄道開業にて紹介しています。

ドイツ技術博物館収蔵品です。

国鉄最古の建物(準鉄道記念物)