次に進む

1つ戻る

- 1.インターオペラビリティ指令、評価モジュール

- 2.共通安全指令(2016/798/EC)について

- 3.列車遅延時の払い戻し手続きの向上

- 4.車両保守認証

- 5.規格化は鉄道から始まった

- 6.SMS(安全マネジメントシステムと、メーカーの参加)

- 7.各国規則のTSIへの統合(EMCについて)

- 8.TSIを解釈する組織NB-RAIL

- 9.NoBoとRAMS認証機関の関係

- 10.安全文化

- 11.鉄道関係の欧州指令 一覧表

- 12.TSIを適用しない路線

目次

規格化は鉄道から始まった

93/38/EEC

「欧州は戦略的に標準化を進めている」、ということは鉄道分野に限られた話ではなく、農業、商工業、サービス業、情報産業すべての産業に共通する課題と言えます。そして、東南アジアでの欧州規格の浸透が課題となっている点も同じ状況です。

最近の鉄道国際市場では欧州勢に対して、日本型流儀をベースにした日本勢は劣勢(ちなみに韓国勢も)で、「打率」は低くなっています。そんな中、日本の鉄道事業者さん(※メーカーではありません)の中には『「国際市場(国際規格)に欧州の事情(欧州の制度)を持ち込むな」という主張を日本(政府)はしていくべきだ』、という意見があります。

しかし、東南アジア諸国や湾岸諸国で話を伺うと、欧州で整備された欧州規格やルール(特にSMS)を自発的に導入しようとしている状況をうかがい知ることができます。確かに欧州系コンサルタントが活躍していますが、それは欧州勢に押し付けられていたり、日本の技術や専門家を排除しているようなことでは無く、東南アジア諸国・湾岸諸国側が望んで招へいしている結果こうなっているだけです。実際、欧州規格とは無関係に「〇〇マネージャー募集」、という求人情報もかなり多くネット上に公開されています。

日本では、このような国際的な場で活躍したい鉄道技術者自体が僅少です。もし東南アジア諸国や、湾岸諸国から人材派遣を求められてもなかなか対応できないわけですから、ご意見は立派でも、実力が伴っていない現状、といえそうです。

つまり、現状は日本には単に人がいない(※分野毎の専門家は多数いるが、モチベーションが無い)だけですので、今後、長期的には改善していくかとは思います。

とはいえ、現状でも日本ではさまざまな対策を行っています。各産業でいろいろ対策が検討されたり、生産現場と標準化行政の両方を知る専門家からより積極的な提案(一橋大学江藤先生の講演資料)もなされています。リンク先の提案の著者の江藤教授には、鉄道局も鉄道産業界もお世話になっておりますのでここで出すこと自体は僭越なのですが、p64の『欧州は「フューチャープラン型」』、日本はリーダー不在という点はまさにその通りだと思いますので、欧州の事情について紹介したいと思います。

欧州の標準化戦略

欧州各国は、徐々に経済統合を進めて現在の欧州連合(EU)につながったことはよく知られております。

その段階の一つのサービス分野の経済統合を進める目的から、1976年の欧州理事会決定(77/62/EEC)では、要求仕様の明確化や欧州規格の活用を定めました。この決定では、鉄道などの輸送分野は適用除外だったのですが、1993年の欧州理事会決定(93/38/EEC)では、鉄道事業者等に対しても調達を行う際にその技術仕様を明確にすること、その際には欧州仕様を採り入れることが求められるようになりました。

これが、鉄道業界に「欧州仕様」(European specification)の概念を持ち込んだ欧州法令で、後のTSI(インターオペラビリティのための技術仕様)や欧州規格の発達の嚆矢となったのでした。ここでいう「欧州仕様」とは、欧州で共通に利用できる技術仕様や欧州規格(又は欧州規格に基づく各国規格)を指しております。

「欧州仕様」を実現するためには、技術や仕様が明文になっていることが不可欠です。欧州委員会では、明文化を進めるために欧州法令の制定を進めつつ、前述のとおりハーモナイズド規格の制定やその他様々な欧州規格を制定することで、欧州規格が欧州法令を下請けする形となっています。

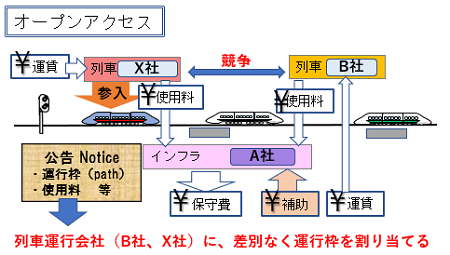

欧州指令のところで詳しく紹介していますが、鉄道運行事業者やメーカー側にも標準化をちゃんとやらないと自分たちが困るし、新参会社(=図1のX社)に従来の独占市場を持っていかれてしまうという事情があることも申し上げたいと思います。

このような欧州規格化が可能となったのは、次の事情があります。

まず、1986年の欧州理事会決定(87/95/EEC)において「国際標準がある場合は、国際標準を欧州標準に取り入れる」が、 「国際標準がない場合は、欧州標準が国際標準となるように欧州規格を制定する。」ことが定められました。日本でもWTO/TBT協定(1994年)によって、政府調達に当たる調達(公営鉄道事業者や政府・自治体が株式を持つ鉄道事業者の調達で、安全に関係しないもの)にのみ適用されていたこともあって、欧州ほど意識はされていません。

欧州規格の制定は、実際にはETSI、CEN、CENELECといった機関で行われるのですが、欧州委員会ではこれらの欧州規格制定機関の運営への財政的支援を行うとともに、これらの標準化機関(ESOと呼ぶ)と欧州鉄道庁(ERA)とで下図の覚書を結び、これらの機関へ、「これこれに関するの欧州規格制定」をリクエストすることが出来る体制としました(実際頻繁に行われています)。こうして欧州法令を制定しつつ、それに整合した欧州規格をESOが制定して両者一体になって義務づけられていく、という形で標準化が進められる体制となったことが、前述の江藤先生の講演資料「イノベーションにおける標準化の役割」(p64)にある、欧州では行政が技術を選択して、標準化していく姿がまさにこれではないかと思います。

国際標準化との関係については、欧州標準化団体であるCEN、CENELECと、国際標準化団体であるISO、IEC間でウィーン協定、フランクフルト協定が結ばれることで、同じ標準化活動を二重に行わなくてすむようにどちらかが標準化活動を行うことを事前に決めることが出来る協力協定が結ばれています。例えば「この規格はCENリードで開発する」、ということがISO側において多数決で承認されると、CENが制定した欧州規格をベースにして、ISOでの国際規格審議はほぼ省略する形で国際規格が制定できるようになるという制度です。

欧州では、 国際標準=欧州規格となることは合理的かつTBT協定上も必要な活動だと考えられていますし、オープンアクセスによって地域独占を崩され、どこの鉄道事業者ともわからないような鉄道事業者との競争を政府にやらされているので標準化のようなルール作りの仕事の優先度高いです。

他方、日本は国内外に厳しい競争もなく標準化のモチベーションは低い(基本的には受動的、来たものに対応。)うえに、欧州規格審議には参加する資格が無いことから、CENやCENELECで実質すべてが決まっていくことは避けたいところです。とはいえ、欧州規格と、国際規格が一部だけ違う内容になることは、メーカーにとってはコスト増要因になりかねないことから、痛し痒しです。

日本の標準化団体であるJISCとの協定による、CEN/CENELEC-JISC情報交換会により情報収集に努めることが必要で、国際標準化の面では不利となっています。

「規格」づくりの歴史

標準化や規格制定はいつから行われているのか、に話題を変えます。

初めての規格、と言っても「ものの基準を統一した」、という意味では、始皇帝の秦の度量衡の統一や、共和制ローマの馬車の軌間など、いやもっと古く、ピラミッドを作る時からあったはずですが、ここでは、標準化の中でも、「規格」を作ることの歴史を紹介します。

手元の「規格ハンドブック」によると、世界でのもっとも古い規格は、1841年に英国のジョセフ ホイットワースにより発案された、ねじ山規格だとされています。この規格は、ねじを横からみた場合の、ねじ山の間隔や角度を規定する規格で、英国における鉄道用ねじに採用され、他の産業に急速に普及することとなりました。このねじは後に英国規格(BS)となっております。その規格番号は 「BS 90」・・・。1番ではありません。BSを定める英国規格協会(BSI)のほうが後から設立(1901年)されたため、1番じゃなかったのですね。

初めての規格は「ねじ」で、しかも鉄道用のねじ。手前味噌ではありますが、鉄道産業は精密工業ですから、それはそうでしょう。

一方、日本では、「ポルトランドセメント試験方法」(1905年)が工業標準の第一号とのことです。私、専門外なのでどのようなセメントなのかよく分かりませんが、 規格番号は1番なのでしょうか ・・・・いえ、番号に当たるものは法令番号「明治38年農商務省告示第5号」のみで規格番号自体がありません。そもそもこの時点では日本工業規格(JIS)も、その前身の日本標準規格(JSA)も無い時代ですから、当然と言えば当然ですが、1号ではない点は残念です。

規格番号の第1号

ここまで、規格が先に発行され、標準化団体は後から出来た例でした。規格年表から探りたいと思います。

| 世界 | 日本 |

| 1841 英国・ホイットワースねじ規格(後のBS90) 1884 アメリカ電気学会(現 IEEE)設立 1901 英国・工学標準化委員会(現BSI)設立 →規格発行(トラム用鉄材) 1902 米国材料・試験協会 (ASTM)設立 1906 国際電気標準会議(IEC)設立 →1914 用語の定義(単位と記号)発行 |

1885 近代法による特許制度開始 1905 ポルトランドセメント試験方法 制定・公布(明治38年農商務省告示第5号) |

| 最初の規格発行(単位の表記) 1917 ドイツ規格協会(DIN)設立 →1918 テーパーピン(DIN 1)発行 1928(1926) 万国規格協会(ISA)設立(現ISO) |

1910 IEC加盟(1941〜1953は脱退) 1921 工業品規格統一調査会(JES)設立 1929 ISA(現ISO)加盟 |

| 1947 国際標準化機構(ISO)設立 →1951 ISO/R1(寸法測定時の標準基準温度) 1994 TBT協定 1995 WTO設立 |

1946 日本工業標準調査会(JISC)設立 →1949 電機機器の防爆構造(JIS C0901)発行 1952 ISO加盟 1953 IEC復帰 1994 TBT協定 1995 WTO設立 |

ドイツ規格協会が最初に発行した規格はtaperピン、そして規格番号はDIN 1。潔い感じがします。

日本工業規格(当時)の最初の発行規格は、JIS C 0901 「電気機器の防爆構造」とのことです。

英国についてはBSIさんのホームページに、最初期の規格の一つがトラム用の鉄材関係であることや、規格化によって75種類あった鉄道の軌間が5種類になったことが紹介されています。まさに鉄道と規格は昔から密接だったようです。

また、この表に見えるように、日本は標準化団体の創設初期から参加していることが分かります。IECのホームページでは、13国の言葉が乱れ飛んだことが紹介されていました。

鉄道分野に限ると、国際標準化は電気学会から委嘱された方が本務の傍らで細々と行う時代が長く続いており、欧州勢の独壇場でした。もちろん線路がつながっていませんので日本として困ることもなかったようです。グローバル化が進んだ現在では、鉄道分野の国際標準化対応は積極的に行われています。

規格の発達のまとめ

特許制度は、特許庁のサイトによると英国では1624年に創設されていましたので(日本の法的特許制度は1885年)、それに比べると「規格」の歴史は相当新しいと言えます。

製造している本人たちが分かっている製法や試験法を「規格」として公開しようと考えた、ホイットワースねじの規格化は斬新だったはずです。現在でも、特許として経済的利益を得るか、規格として差別化を図るかは知的財産戦略の大きなテーマですが、前述のとおり、75もあった軌間がバラバラのままで放置されていたら今以上に不都合が起きていたハズですから、規格化(広くは標準化)がタイミングよく行われたことには感謝です。