次に進む

1つ戻る

- 1.インターオペラビリティ指令、評価モジュール

- 2.共通安全指令(2016/798/EC )について

- 3.列車遅延時の払い戻し手続きの向上

- 4.車両保守認証

- 5.規格化は鉄道から始まった

- 6.SMS(安全マネジメントシステムと、メーカーの参加)

- 7.各国規則のTSIへの統合(EN50121)

- 8.TSIを解釈する組織NB-RAIL

- 9.NoBoとRAMS認証機関の関係

- 10.安全文化

- 11.鉄道関係の欧州指令 一覧表

- 12.TSIを適用しない路線

目次

安全管理を確実に行える組織づくり

(EU)2016/798(共通安全指令)第9条

SMSとは

SMS(安全管理システム)とは、欧州指令の「共通安全指令(CSM)」第9条により、鉄道運行事業者、インフラ管理会社(いわゆる下回り会社)が作成し、行政機関の認可を受けなければならない文書です。

ざっくりと申し上げると、鉄道事業を行う中で起こり得るリスク(設備変更や取り扱いルールの変更等も含めて)は、大小さまざまあります。SMSは、そんな社会の荒波の中でも、規則を遵守・日々改善しながら、その規則を確実に実施することが出来る組織体制を維持することによって、安全性を損ねるような事象が起きないようにすることを目的に、様々な手順や責任者について決めた文書で、鉄道運行事業者、インフラ管理会社が作成するものです。

類似のものとしては、日本でも、2005年の鉄道事故をきっかけとして法定された「運輸安全マネジメント制度」があります。次の節にて紹介します。

はじめに欧州における「SMS」の目的について、概念的に図1に示します。

この図に見られるように、SMSは、ISO 9001の「PDCAサイクル」の考え方を取り入れて、継続的な運用・改善に取り組むサイクルがキモ(要点)になっています。 図1中「safety target」は、鉄道事業者各社で定める定性的又は定量的な安全性に関する目標です。これも各社は宣言しなければならいことが明示されています。

SMSに相当するものはメーカーも定めています。これをSMIS(Safety Management Intelligence System)と通称します。ISO 9001等の品質マネジメントシステムの一部で、安全関係に特化した項目をインプットしています(イギリスではその内容をCoPとして定めています。)

余談ですが、欧州各国の運輸安全を担当する行政機関も、それぞれ自国の安全性目標(Common safety taeget)を定めることが決められております。目標達成状況が比較され、投資の優先順位を決めて欧州全体の安全性の底上げに使われています。

運輸安全マネジメント(日本)との相違点

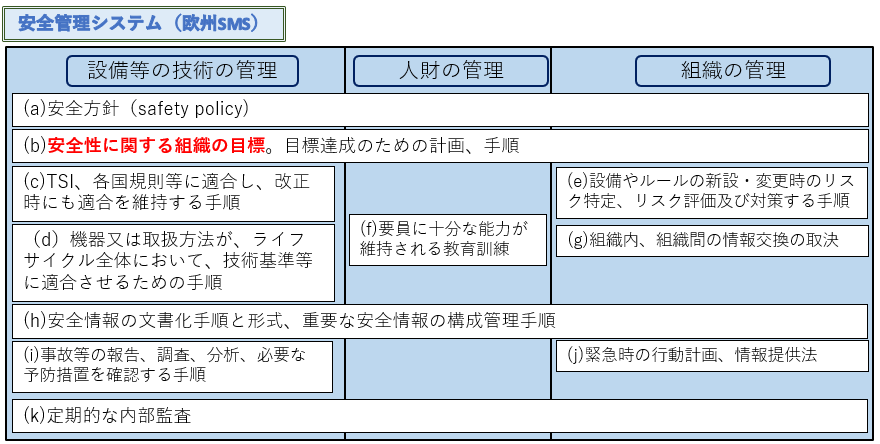

次の図2、図3は、SMSで最低限規定すべき事項されているもの(CSMの第9条に書かれています)と、日本の運輸安全マネジメントシステムによる規定すべき事項を示したものです。赤色の部分が両者に違いがあるように見える部分ですが、実は、日本と欧州とでは、考え方に差はありません。日本でも2017年7月のガイドラインにおいて、「安全重点施策」には、安全性に関する目標と、それを達成するための計画、目標年次を規定することが説明されています(リンク先のp6,p8)。

ただし、考え方は一緒ですが欧州の安全管理システムでは、各国の個別法により記載すべき事項が決められていることも多いため、結果的にかなり具体的に書く必要があります。

- 安全方針の策定とその周知徹底

- 安全重点施策の策定とその推進

- 社内の横断的・縦断的な輸送の安全の確保に係るコミュニケーションの確保

- 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用

- 安全管理体制に係る内部監査の実施

- 安全管理体制全般のマネジメントレビュー

- 上記の輸送の安全に関する一連の取組を適時、適切に推進するための、PDCAサイクル(計画の策定、実行、チェック、改善のサイクル(PDCA:Plan DoCheck Act))の仕組みの導入とその有効活用

欧州のSMSが細かい理由

同じような安全管理を求めているにも関わらず欧州のSMSでは記述が細かい理由としては、SMSがルールブックとなるように、法令上要請されているためと考えています。

運転、輸送サービス品質、保守等について定める個別の法規や各国法規、ルールにおいて実に様々な箇所に「SMSに手順を規定すること」が要求されています。

例えば、鉄道運転免許に関しては、ドイツの例ですが鉄道運転士免許令では、運転士の訓練方法(第5条)、運転可能路線の免許(調和補完証明書という、運転免許の一種)の発行方法(第9条)、運転士の健康管理(第12条)等を決めておくことが規定されており、こうした個別法令にて義務付けられた事項や、明示がなくとも関連法に反しないように関連事項をSMSに記述していくことによって、相当なボリュームになってしまいます。

メーカーの参加が必要

上に見てきたとおり、欧州の各鉄道運行事業者は安全目標を立てて、その達成を目指してPDCAを回しています。そのため、鉄道事業者の調達仕様書(発注)又は発注に先立ち、鉄道運行事業者がSMSに基づいて行う受入手順を公表することによって、事実上製品を納入するメーカーには、SMSに基づくリスク分析等の手続きに参加させる仕掛けがとられています。

例としては、英国の旧国鉄(NetworkRail)では、新規車両導入、車両改修又は車両の運行場所を変更する等の変更がある場合の、製品受入手順(Product acceptance)を、文書番号「NR/L2/RSE/100」により有償ですが公表しています(p171です)。またはここにも趣旨がかかれています。2019年12月時点です。 このような方法によって、メーカーにも、SMSに定めた手順に従うことを要求する事例がみられます。

鉄道運行事業者は前に紹介したようにCSM-RA(安全評価手法)第6条に依るリスクアセスメントを行い、AsBoと通称される第三者機関の評価を受けることが必要になるため、製品の種類や使い方によっては、メーカーが実質的にRAMSや、CoP等による手法で評価を行って、鉄道運行事業者・インフラ管理会社に提出することが必要になります。

CSM-RAも、RAMSも、目標を定めて、その目標に対する達成度合いを論じる仕組みということは同じで親和性が高いものです。そのため、ある程度システム化されている製品を欧州の鉄道事業者を最終客先として納入する場合には、CSM-RAが存在することによってRAMS等によるリスク分析が要求されるわけです(パーツ類のような、基礎的な部品については話が別です)。

これについて少し踏み込んで申し上げると、RAMSを行う案件については、特に設備改修を行う必要がある場合については欧州の鉄道事業者のCSMやSMSにある手順を念頭においた形でリスク分析を行って検討深度のレベル感をもっておくことによってRAMSの手戻りがなくせると思います。欧州や米国の公共交通機関は調達情報や、入札結果を公表していますので、ぜひ覗いてみてください(鉄道製品以外の案件も大量に公表されていましたので、探すのは大変です)。