| 静岡県の玩具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

江戸時代の静岡県は沼津を中心とする伊豆、駿府(静岡)を中心とする駿河、浜松を中心とする遠江に分かれていて、それぞれに個性ある地域文化が栄えていた。また、これら三国を貫く東海道は江戸と上方の文化交流を担う大動脈であった。実際、静岡県には東海道53次のうち23もの宿場がある(1)。こんなこともあって、静岡県は今でも郷土玩具に恵まれた土地である。では東海道を東から西へ向かう順に紹介する。 伊豆の三島には戦前、「三四呂(みよろ)人形」と呼ばれる創作人形があった。写真家・野口三四郎が余技で作った張子人形だが、作り方に工夫があって、木彫で原型を作り、石膏で型取りしたあと内側に反古紙を貼って張子を作り、その上からさらに雁皮紙(がんぴし)を貼って淡彩を施す、という斬新な手法であった(2)。戦後になって地元の有志が苦労の末に三四呂人形を復元したが、その方法はオリジナルの三四呂人形とは異なっていて、原型は粘土で作り、それから凹型を作って素焼きの人形を作り、それに石州紙(こうぞ紙)を貼って水干(泥絵具)で着色するというものであった。しかし、残念ながら昭和40年代にはそれも廃絶してしまう。その後、三四呂人形の代表作“水辺興談(きょうだん)”の復元にも関わった青木美稚子氏が同様の手法にて創作したのが「みちこ人形」である。“伊豆の踊子”はそのうちの一体で高さ16cm。(H24.4.22)

作者は現在91歳のご高齢だが、今回、後継者のお嫁さんを通して創作にまつわるお話を伺うことができた。栞には「モデルは息子、嫁、孫たち。その孫たちもすっかり大人になりました。でも人形は幼い頃のあどけない面影のままでこちらを見ています」とある。ほほえましい情景が目に浮かぶ。高さ9~12cm。(H24.4.22)

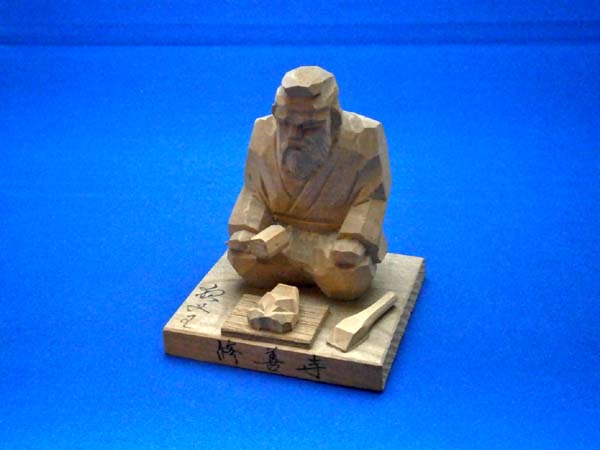

三島から伊豆急行で30分ほどすると修善寺温泉に着く。その中心にある修善寺は弘法大師が開山した寺で、温泉も大師が錫杖で岩を砕いて湧出させたものと伝えられる。修善寺温泉はまた、源範頼(頼朝の弟)や頼家(頼朝の嫡男)が幽閉、謀殺された“土の底まで源氏の血が沁みた”土地でもある。岡本綺堂の「修善寺物語」は頼家の最期に題材を得た戯曲。面作師(おもてつくりし)・夜叉王が精魂込めて打った頼家生き写しの面に死相が現れる。果たしてそれは北条氏の手で暗殺される頼家の不幸な運命を暗示するものであった。夜叉王は、“神でなければ知り得ぬひとの運が、自らの作に現れたのは己の技が神の域に入った証”と満足の笑みを浮かべるのである。高さ9㎝。(H24.4.22)

次郎長親分で有名な清水湊(現在は静岡市に編入)には江戸時代から“いちろんさんのでっころぼう(木偶の坊)”と呼ばれる首人形がある(首人形10)。作者は稚児橋のたもとで青果店を営む7代目堀尾市郎右衛門さんで、通称いちろんさん。首人形は50種ほどあり、粘土を木型で抜取り乾燥後彩色してある。串天神のほうは昭和30年代に昔の木型を使って復活した。木型はあっても実作は残っておらず、どのように飾られたのかも不明のまま、とりあえず串に刺して「串天神」と命名したという(高さ20㎝)。串天神5本のうち、大小があるのは黒天神、髭があるのは白天神と復活以来決まっている(3)。いちろんさんの作品では張子の虎も有名である。ずんぐりした胴体に比べ頭部が小さく、その不釣り合いがおもしろい(虎05)。(H24.4.28)

続いて駿州の中心地、静岡市に入る。ここには徳川家康が大御所として住まった駿府城があり、その拡張・再建工事や静岡浅間神社造営のために全国から大勢の職人たちが集められた。その名残から指物、漆器、蒔絵など優れた伝統工芸が今日まで継承されている町である。張子は原材料の反古紙が大量に手に入りやすい城下町で生産されるが、静岡でもだるまや面をはじめ、張子による社寺の授与品や際物作りが盛んであった。とりわけ沢屋のだるまは有名で、県内のだるま製作者はほとんどが沢屋の弟子筋という。栞によると、毛付だるまは昭和初期に3代目が創案したもので、日本三大だるま市の一つ、富士市鈴川で開かれる毘沙門天のだるま市で大いに好評を博したとある。大の高さ17㎝。(H24.5.4)

沢屋製の静岡張子。沢屋ではほかに張子虎(虎05)や張子面、寺社の授与品などを手掛けている。だるま抱き小僧は幼児の成長を願って飾られるもので高さ20㎝。(H24.5.4)

静岡の新しい張子である。作者曰く、「静岡出身の美術工芸家、芹沢銈介氏がこよなく愛し収集したみちのくの古人形、三春人形に魅せられ、三春人形のふるさと・高柴デコ屋敷の大黒屋にて、橋本貞雄氏の指導のもと製作をはじめる・・・木型作りからすべて手造りで、絵付けには伝統的な植物染料の蘇芳(すおう)、槐(えんじゅ)を使用している・・・」取り組みの技法(福島県05)を生かし、張子の特徴である大胆な動きのある表現を可能にしている。作品は実に多彩で、県内の祭を題材にしたもの、歌舞伎もの、説話もの、干支もの、豆面など百種近くにのぼるという。鯛釣り恵比寿の高さ18cm。(H24.5.4)

姉様人形は日本髪の美しさに重点がおかれた紙人形で、手も足もなく、顔や胴を略したものさえあるが、多くは千代紙細工などの衣装を着ている。江戸時代、特に大奥の城勤めの女中たちの間で盛んになり、江戸、京、大坂など大都会の技法が地方の城下町へ波及してゆき、各地に特色ある姉様人形が生まれた(秋田11、山形19、長野12)。かつては全国に八十余りの姉様人形が数えられたという(4)。静岡の姉様人形は江戸から駿府へ帰郷した幕臣士族の婦女が伝えたものといわれ、技法も江戸(東京36)のものと類似している。顔には目鼻を描かず、衣装は華麗、背も高く、胸高に絞めた帯がキリリと気品を添える。髪型は島田、花魁、桃割れ、天人まげ、勝山など多彩である(5)。高さ29㎝。(H24.5.14)

駿府には駿府城や隣接する浅間神社造営に際して優れた職人が全国から集まり、その優れた技術が静岡市の地場産業の基になった。挽物(ひきもの)は轆轤(ろくろ)で回転させた材木を特殊な刃物で加工する技法。橋や階段に使われる欄干や手摺り、食器の椀や盆、こけしなどの木地玩具のほか、野球のバットやゲートボール用具も挽物で作られている。このような玩具の茶道具であっても木目の美しさは格別である(木地玩具25、栃木10、神奈川05)。台の幅20cm。(H24.5.14)

静岡県は静岡、相良(牧之原市)、横須賀(掛川市)、浜松と多くの凧の産地があり、まさに凧王国である。また、温暖な季節風が吹き凧上げには絶好の土地柄なので、凧合戦も盛んに行われている。駿河凧は喧嘩凧としての性能が抜群。“武士の覆面を逆さにした形”が特徴で、絵柄は武者絵が多い。高さ60㎝。(H24.5.14)

明治30年前後の創始といわれ、作者が日清日露の戦役に従軍した経験からか、銃持ち小僧やラッパ持ち小僧など兵隊物に独創性がある。郷土玩具に造詣の深かった童画家・武井武雄は「明快な色調、少々濃厚ではあるが不思議に朗らかさを失わない。細部には捕われず大まかにやっているところがいい。さらに型が簡明で、彫り上げたのではなく打ち抜いた感じが面白い」と高く評価している(6)。戦前に惜しくも廃絶したが、昭和45年頃に写真のラッパ持ち小僧をはじめ、子守り2種、猫ちゃんおんぶ、女学生、福助、坐り小僧、兎の8種が復元された。高さ9㎝。(H24.6.7)

時計回りに、1)西之宮神社の祝鯛(高さ26㎝):正月や祝儀につきものの鯛も、生では日持ちがしないので張子製になった。戎(えびす)講の縁起物としても各地で見られるが、2匹が繋がった形は珍しい。2)八幡神社の軍配(高さ27㎝):奉納される子供相撲の軍配。祝鯛、軍配ともに澤屋製。3)洞慶院のおかんじゃけ(高さ65㎝):「若竹を二節の長さに切り、一節を金鎚や石で叩き潰し竹の繊維だけを糸状にしたもの。糸状になったものは米のとぎ汁で一晩さらして乾燥させ、三色に染める。女子はこれを櫛ですき、島田曲げや桃割れなどの髪型に結って姉さん遊びをし、男子は陣取り合戦の采配や相撲の軍配にした(栞より)。」おかんじゃけという不思議な名前は、“お髪竹”の訛ったものという。4)慶龍寺の十団子(一粒5~6mm)は表紙36参照。(H24.7.25)

静岡を出て東海道をさらに西へ行くと丸子宿、岡部宿、藤枝宿と続くが、少し海側へ逸れて焼津に立ち寄ると、カツオやマグロなどを象った創作凧がある。魚の形をそのまま凧に仕立ててあり、絵付もリアルだが、体長も120㎝あるのでバランスが良いとは言えず、どちらかというと装飾用。漁業県・静岡ならではの変わり凧といえる。因みに焼津港はカツオの水揚げ日本一、清水港がマグロの水揚げ日本一という。(H24.8.18)

大井川東岸の志太地方では桃の節句に男児には天神人形を、女児には内裏雛を贈る習慣があった。天神人形は練り物(桐のおが屑に生麩糊を混ぜて練ったもの)で作られていたので練天神とも呼ばれていたが、明治中頃には廃絶。復活にあたっては静岡市の郷土玩具愛好家グループ「日本雪だるまの会」の尽力があった。他にも県内には各地に郷玩グループがあり、忘れ去られた玩具の発掘や復元に向けて活動している。(H24.8.18)

再び東海道に戻って 藤枝の宿に入る。ここは古くから要衡の地で、江戸時代は駿府防衛の要所として、代々譜代大名が城主を務めた城下町でもあった。家康もたびたび鷹狩などで藤枝を訪れていたが、当地で食べた鯛の天ぷらに中(あた)って亡くなったと伝えられている。宿場町、城下町では大量の反古紙が出るので、それを材料に藤枝で も張子の製作が盛んであった。また、地場産業である桐箪笥のおが屑を材料に練り物も数多く作られた。 左は張子の虎、右は練人形の“馬乗り童子”。この練人形は張子作者の家に保管されていた木型をもとに平成11年に復元されたもの。高さ13㎝。(H24.8.18)

小泉八雲に「乙吉のだるま」(7)という作品がある。八雲は焼津がたいそう気に入り、毎夏一家で避暑に訪れていたが、土地の魚屋、山口乙吉の家に滞在するのを常としていて、そこで右目だけ入った藤枝だるまに出会う。八雲が左目は潰されたのか尋ねると、乙吉はもともとだるまには両目が無いのだと説明し、「あたくしんとこで、昨年、右の目玉を入れましたんで。大漁のありましたあとで、・・・そのうち、うちでも大吉の日がきたら、そんときにはまた、片っぽの目玉を入れてやります」と申し訳なさそうに答える。というのは、八雲は子供の時分左目を失っていたからであった。焼津を去る早朝、八雲は例のだるまに左目も入っていることに気づくのである。この一文が世に出てから、藤枝だるまは八雲だるまとも呼ばれるようになった。写真はいわゆる八雲だるまではないが、藤枝製の天狗だるまと南瓜だるま(高さ12㎝)。(H24.8.18)

藤枝の宿の次が島田の宿、その次が金谷の宿。わずか1里の島田宿と金谷宿だが、その間には大井川が立ちはだかっている。江戸時代には橋が無く、水量が増すと川留めが行われ旅人は何日も足留めされて難渋した。橋を架ける技術的な問題というよりも、徳川幕府が大井川を関西勢力に対する江戸の外濠と考えていた政治的な理由からである。もっとも、普段は浅瀬を歩いて渡ったり、渡し船や(客を肩や台に乗せて運ぶ)川越人足を利用したりする方法もあった。そこで登場するのが悪徳人足。川の途中でわざと体を揺すって金を脅し取る「ゆすり」も横行したという(1)。金谷土人形は京都・伏見人形の流れを汲む。長らく途絶えていたが、昭和46年に型の一部が発掘され、平成8年には地元郷土料理店の女将の手で復元された。高さ17㎝。(H24.8.18)

大井川を越すとそれより西は遠州(遠江)。菊川は「間(あい)の宿」と呼ばれ、宿場と宿場の距離が長い場合に中間に置かれる休息所「立場(たてば)」の役目を果たしていたが、峠越えのような厳しい行程では旅人を泊めたりもした。さて、小笠に埋もれていた焼き雛を発掘して再興、坊ノ谷(ぼうのや)土人形と名付けたのも「日本雪だるまの会」である。栞によると明治初期、農閑期の収入に苦慮していた高木弥左衛門が、近くの宝積寺の住職の協力を得て、焼き物の本場・愛知県三河から土人形の型と技法を受けて作り始めた。往時は近所の農家との共同作業で大量生産され、安価な節句人形として静岡県全域に販路を持っていたが、新型雛に押されて戦前に衰退した。この天神雛(高さ24㎝)では梅鉢に赤いポチを加えて梅花を華やかなものにしている。ほかに仁田四郎(猪05)や招き猫、馬乗り鎮台などがある。(H24.8.18)

東海道をさらに西へ進む。“内助の功“の逸話で知られる山内一豊も城主を務めた掛川、さらに袋井を過ぎて天竜川を渡ると浜松に入る。浜松は昔から城下町、宿場町として栄えた町で、今でも静岡県最大の面積と人口を誇る。浜松張子は明治初年、張子作りの技術を持った旧幕臣が江戸から当地に移住して始めたとされ、現在もその縁に連なる作者がユニークな型を継承している。特に“転がし物“と呼ばれる張子は他に類を見ない(狸07、兎10)。張子虎は魔除けとして求められるもの。高さ16㎝。(H24.9.8)

逆立ちした角兵衛獅子(新潟12)を首振り人形に仕立てたもの。柿乗り猿(猿01)と並ぶ浜松張子の代表的な作品で、昭和32年の酉年に因んで復活した。復活第1号では上に挙げた足の向きが逆さになっているのを指摘され、慌てて直したという(8)。高さ16㎝。(H24.9.8)

全国に数え切れぬほど存在するだるまだが、名古屋以西では豆絞りの手拭鉢巻をしめた“鉢巻だるま”が主流となる(5)。鉢巻の境界線はどうやら浜松あたりにありそうである。左の高さ12㎝。(H24.9.8)

だるまに鉢巻をしめさせるのは、“面壁九年”“七転び八起き”といった、だるまの勤勉奮励精神をさらに強調するため。しかし、だるまも人間。我慢できずに手足を出して酒を買いに行く姿が実に可笑しい。高さ13㎝。(H24.9.8)

天竜の風車ともいう。竹の皮を薄く細く削いで、芯の部分を竹籠のように丸く編み、竹ひごの一端を外へ放射状に差出して8本の矢にし、その先端には色紙が貼ってある。横に張り出した心棒を長くすれば、この矢車を何段も重ねることができる。写真は5連の風車で、風を受けると互い違いの方向に回る羽根の色が混じりあい、とても美しい。由来は定かではないが、天竜川の治水に駆り出された人足達が、護岸用の竹籠(蛇籠)を編む余技に考案して子供たちに与えたともいわれている(9)。高さ38㎝。(H25.2.25) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||