| 干支の龍 特集 |

|

|

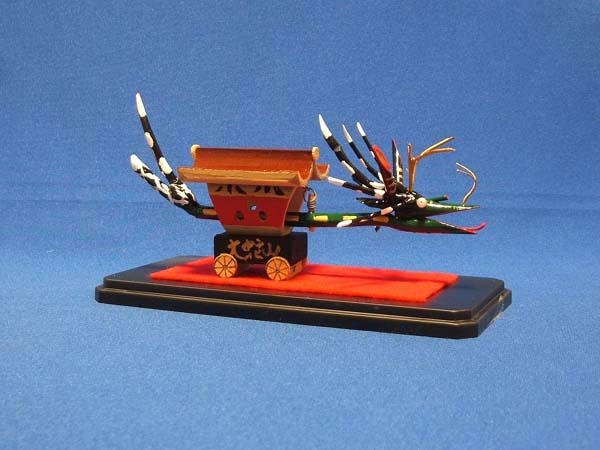

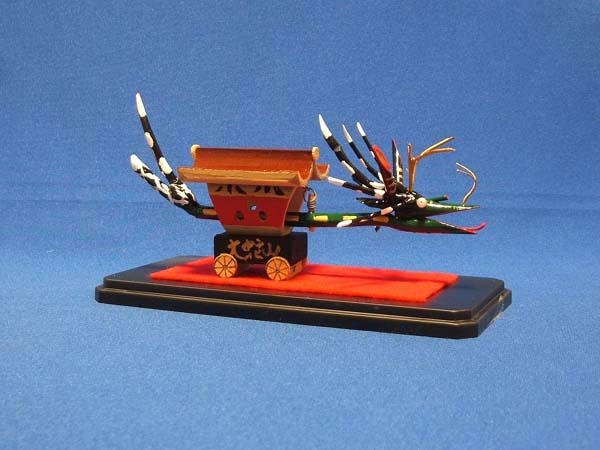

龍は干支のなかで唯一空想上の動物であるから、えたいの知れないのもやむを得ない。角があり、鱗があり、髭があって足の指が五本あるといったところまでは分かるのだが、それ以外の多くを知るひとはそう居ないだろう。中国の古い書物によれば「龍の角は鹿に、頭は駱駝に、眼は鬼に、項(うなじ)は蛇に、腹は蜃(みずち)に、鱗は鯉に、爪は鷹に、掌は虎に、耳は牛に似る」という。このうち、蜃とは“蜃気楼をつくり出すハマグリのお化け”のことだから、どの様なものか益々分からなくなる。ほかに大切なのは、龍の喉下に一尺四方の逆さ鱗があることで、知らずにこの鱗に触れようものなら、龍は凄まじい勢いで怒り出し、触れたものを生かしておきはしない。これが「逆鱗(げきりん)に触れる」の語源である(1)。三春の辰車は昭和51年のお年玉切手に選ばれている。高さ10㎝。(H23.11.10)

空想上の動物にもかかわらず、龍の全身はすべて薬用になるというのも不思議である。例えば龍の骨や角は腎臓病の特効薬として、あるいは寝小便止めに効くというし、龍の脳は下痢止めに、胎(龍は胎生らしい)は生理不順に良いという。実際、東大寺盧舎那仏に施入した正倉院御薬には龍を材料とした竜骨、竜角、竜歯などが含まれているから、大陸には確かに龍が居たのだろう。もっとも、日本にも竜骨と言われるものが存在するが、実体はナウマンゾウなどの化石ということである(2)。山崎張子は京都在住の収集家が自ら作るユニークな玩具。趣味の域をはるかに超える出来ばえである。高さ14㎝。(H23.11.10)

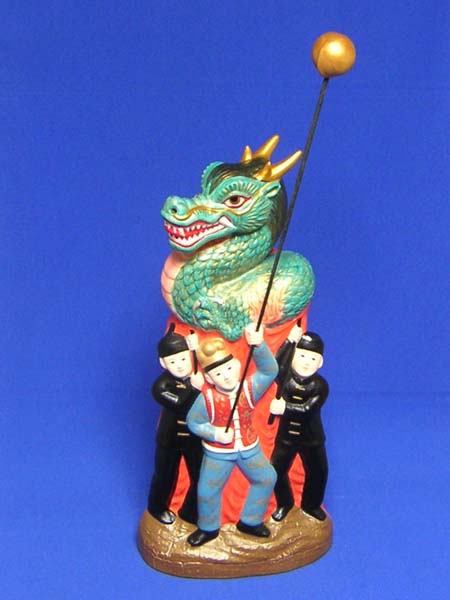

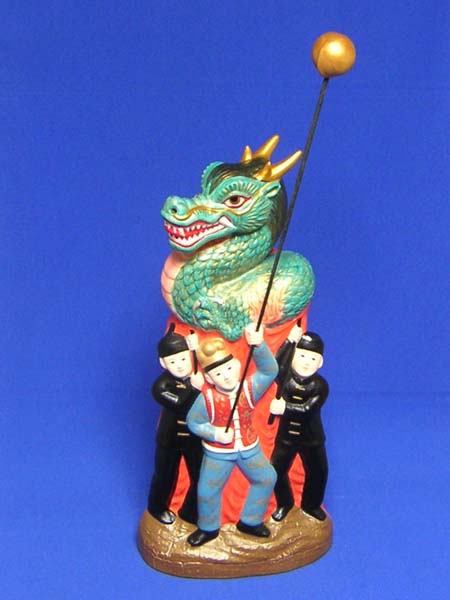

西洋にも龍は居る。ドラゴンがそれで、体は長く、背には翼があり、頭には角がある。牙は鋭く、舌は細く裂けて、口から炎を吐くものもいる。四肢を備え、その先には鋭い爪を持つ。洋の東西では人々の龍に抱くイメージも異なっていて、東洋では神聖視される龍も、西洋では邪悪な存在として勇者によって退治される運命にある。なかでもギリシャ神話にあるカドマスやヘラクレスの龍退治やドイツの英雄叙事詩「ニーベルンゲンの歌」に登場するジーグフリードの龍退治は有名である(3)。写真は辰歳に因んで作られた小幡土人形。龍の題材は少ないので、作者もいろいろ工夫しなければならない。左は“長崎くんち“を象ったもので高さ12㎝。(H23.11.10)

九州北部各地で行われる“(お)くんち”は“九日”が語源ともいわれ、重陽(旧歴9月9日)の頃の祭を指す。長崎くんちは博多、唐津ともに三大くんちに数えられ、そのハイライトが異国情緒たっぷりの龍(じゃ)踊りである。龍はしばしば蛇と混同される。龍のもっとも古い文字(甲骨文)の体の部分は它(蛇の象形文字)であるし、ときには蛇の字で龍をあらわすこともあった(4)。また、インド神話や仏教・ヒンズー教伝説のナーガという言葉は、龍神と実在の蛇信仰が混じた結果、龍にも蛇にも用いられる(3、4)。南方熊楠は「諸国に実在する蜥蜴(とかげ)類が、蛇類には無い脚を持っていることで蛇より優っているものと見なされたこと」、切れた尾が再生する能力などもあって「蜥蜴も霊異なものとして蛇同様に崇拝されていたこと」などをあげ、龍という想像物が蛇から一足飛びに生じたのではなく、途中に蜥蜴の存在があったと述べている(5)。高さ39㎝。

(H23.11.13)

悪病退散、五穀豊穣を祈願する三池地方の夏祭では10メートルを超える大蛇をこしらえて山車に乗せ、氏子連中が笛を吹き、鐘、太鼓を打ち鳴らして一晩中街を練り歩く。大蛇と呼ぶものの、首を打ち振り火炎を吹き出す姿はまさに龍である。祭神の大蛇退治伝説にまつわる行事といわれ、翌朝のまだ暗いうちに大蛇の目玉の争奪戦が勇ましく繰り広げられるのも珍しい。高さ12㎝。(H23.11.13)

玉取り伝説は謡曲や浄瑠璃などで知られた物語である。藤(とう)の大臣(おとど)と契った讃岐の国(香川県)志度浦の海女が、大臣の懇請を受けて龍神に奪われた宝珠を取り返すために龍宮へ行き、乳の下を割いて玉を隠し一命を犠牲にして功をなすという筋書。龍と人間を組み合わせたモチーフは数が少なく、錦絵などでも定番となっている。左:高松土人形(高さ15㎝)、右:伏見人形(同10㎝)。赤い蹴出し(けだし)姿は伏見人形のほうが艶めかしい。讃岐にまつわる龍の話をもう一つ。讃岐万能(満濃)池の主は龍であったが、あるとき堤で小蛇の形となって日にあたっていると、天狗が鳶の形になって下りてきてそれを捕えて棲家に連れ去った。しかし、小蛇は同じく天狗にさらわれていた僧から一滴の水を得て再び龍の姿になって昇天する。のちに天狗が荒法師になって京にいたのを見つけた龍は、天から降ってそれを蹴殺したという。今昔物語にある話だが、“龍は蛇が変じてなり、天狗は法師が慢心してなる”と見ているところがおもしろい。(H23.11.25)

越中・越後の海では、黒雲が虚空から下がって来て、海の潮が逆巻き昇って黒雲のうちに入ると龍の姿が現れるという。また、龍の現れる時には天変地異が起こるとの記録は数多い。確かに、雨を呼び、風を起こし、雲に乗じて天に昇る龍の姿は、嵐にともなって発達する黒雲や雷雲、さらには竜巻に重なるし、日本で龍を辰(たつ)と呼ぶのは、“起つ”の意味で、竜巻の立ち昇ることから言ったものというから合点がいく(3)。ところで、名前に龍(竜)の字を付けるようになったのは明治以降のことで、それ以前は神聖な龍に遠慮してもっぱら辰の字を使っていたそうだ。その数少ない例外が坂本竜馬であるとどこかで読んだことがある。郷土玩具の材料には土(土人形)や紙(張子)、おがくず(練り物)(埼玉県04)のほか、藁や木、竹、布などが利用される。左は西城町で作られる藁の昇龍、右は盛岡市の木彫で福辰。いずれも2000年(平成12年)の干支に因んで制作されたもの。昇龍の高さ15㎝。(H23.11.25)

郷土玩具の材料が石炭とは大いに変っている。戦後の日本で復興の大きな原動力となったのは各地で採掘される石炭であった。なかでも筑豊、夕張とともに三大炭鉱に数えられた三池炭鉱は往時1万7千人もの炭鉱労働者を抱え、大牟田市は大いに栄えた。同市にある石炭産業科学館によると、石炭人形は昭和30年代に市の工芸指導所が特産品の一つとして考案したのが始まりという。石炭くずであるピッチを溶かし、型に流して固めた後、色を塗って出来上がり。ピッチを溶かすときの臭いがひどいため、作る人が育たなかったとのことで、最後の作者も平成13年に亡くなり廃絶した。高さ12㎝。(H23.12.11)

張子人形は虎に限らず首振りに作られることが多い。龍も然りで、左より盛岡桜山神社の福龍(岩手県)、桜江のおろち(島根県)、高松の満濃池の龍神(香川県)。このうち、おろちは神話のふるさと・島根県の産で、もちろん八岐大蛇(やまたのおろち)をイメージして作られている。これを龍の部で紹介するのは如何かとも思うが、その姿は全く龍であるし、(前に述べたとおり)そもそも龍と蛇の区別はあいまい、ということでお許し願いたい。ところで、神物なる龍だが、なかには死ぬものもあって、中国にはその肉を食べたという話まである。漢の和帝の時代、大雨が降って天から宮中に龍が落ちてきたので、帝は羹(あつもの:スープ)をつくらせて群臣にふるまったという。ほかにも塩漬けにしたり鮓(すし)にしたりして食べている。龍の肉は料理すると五色に変じたとあるが、どんな味だったかは記されていない(6)。おろちの高さ10㎝。(H23.12.11)

今年もプロ野球セリーグを制したのは中日ドラゴンズであった。そのマスコットキャラクターのガブリやシャオロンのように、可愛らしい龍たちを紹介する。左端の新花巻人形(岩手県)はタツノオトシゴをかたどっている。その隣は岩井温泉(鳥取県)の木彫十二支の龍で、福龍(山梨県01)とともに昭和39年のお年玉年賀切手に選ばれた。手前左の岩手まゆ人形の龍は起き上がり小法師。右のカラフルな五色龍は白河張子(福島県、高さ4㎝)。各地の土産物店にも卸されている。では皆さま、龍の加護のもと来年も良い年でありますように...。(H23.12.11)

三春張り子の龍といえば、デコ屋敷(郡山市高柴)で作られる「辰車」(龍01)が有名だが、隣の田村郡三春町にも張り子の「雲龍」(写真奥)がある。こちらは首振りの愛嬌のある龍である。手前の「板龍」も、かつて三春町の小沢民芸(福島05)で作られていたもの。立体絵馬(立絵馬、板立馬)(茨城04、馬11)に倣った龍年の縁起物である。高さ11㎝。(R5.12.24)

中国では「二角五爪」の龍、すなわち2本の角と鷹のような5本の爪を持つ龍が高貴とされ、歴代皇帝のシンボルにもなった。その鋭い爪でしっかり握っているのが「如意宝珠」と呼ばれる玉で、この玉を持つものは何事も自らの意のままになるという。特に水と縁の深い龍は、晴雨も自在に操ることができると考えられたので、人々は龍を水の神霊として祀ったり、これに雨を祈ったりした(4)。堤人形(左)の高さ8㎝。(R5.12.24)

龍の玉にちなむ話といえば、我が国にも若い海女が龍神に奪われた玉を奪い返しに龍宮へ行く「玉取り伝説」(龍06)や、琵琶湖の主の龍が竹生島の守り神である弁財天に宝珠を献上したという伝説(滋賀01)がある。竹取物語では、かぐや姫を娶る要件として、龍の首の5色の玉を得るという難題が出される。また、長崎の龍(じゃ)踊りで龍が追いかけるのは、太陽や月のシンボルである金色の玉である(長崎01)。龍と玉との因縁は、斯様に深い。高さ9㎝。(R5.12.24)

龍は干支の中で唯一空想上の動物なので、龍とはいかなるものかを弟子に問われ、孔子が答えに窮したのもやむを得ないだろう。また、中国の古い辞書にある「龍は9種類の動物のそれぞれの部分に似ている」という説(龍01)も、どこか自信なげである。龍の起源にしても、シナアリゲータ(揚子江ワニ)が原型だとか、竜巻や稲妻などの天然現象が元になったとか、諸説ある。さらに龍の形成過程では、人面蛇尾で頭にコブラを戴くインドの神・ナーガや西洋のドラゴンも影響したと考えられている(5)。皮影については動きを楽しむ玩具48をご覧ください。長さ35㎝。(R5.12.24)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |