| 玩具水族館 特集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「玩具水族館」と題し、水中の生きものたちをテーマに、小は金魚から大は鯨にいたるまで紹介していきたい。真っ先に挙げるのは魚の王者、鯛。日本人ほど鯛の姿形や色、味を愛でる民族はいないという。「腐っても鯛」、「海老で鯛を釣る」などの言い回しは、鯛への最大級の敬意を表したものだろう。淡泊だが旨みが凝縮した身は煮ても良し、焼いても良し。頭も中骨も捨てるところの無い利用価値の高い魚でもある。日本沿岸のどこでも獲れるが、昔から摂津、泉、播磨沖など瀬戸内産が良いとされる。そのせいか鯛料理も大阪以西が有名で、「たいめん(たいそうめん)」や「たいめし」は、鯛を丸ごと一匹、麺やご飯の上にドーンと載せた豪勢な一品である。写真は青森市の鯛車で張子製(高さ30㎝)。(H24.10.6)

鯛の美しさは優美な姿ばかりではなく、その桜色にあるだろう。実は鯛の仲間は13種もあるそうだが、赤い色をした真鯛のほかは鯛でないというほどである。鯛の旬は「桜鯛」といって花見時で、その頃のものは脂がのって美味しく、俗に目の下一尺(体長40㎝)位が特に味も姿もよいとされる(1)。また、桜鯛が春の季語であるのに対し、単なる鯛は歳時記にも取り上げられない。このように、桜と鯛とは深い縁があり、“花は桜木、魚は鯛、柱は檜、人は武士”ということわざにも日本人の美意識の一端がうかがわれる。わが国で鯛が有難がられるもう一つの理由も、鯛が赤いからである。昔から赤は邪悪を祓う神聖な色と見なされていたためで、鯛車(宮城02

赤くない鯛は消費者に敬遠されるというわけで、最近では養殖の鯛を赤く保つ方法も開発されている。たとえば、直射日光を遮断したうえで、オキアミなど赤い色素を持つ餌を与えたり、鯛の赤色(カロテノイド色素の一種)を合成して餌に混ぜたりする方法があるらしい(2)。さて、写真左は御坊練り物の鯛車、右は鹿児島神宮(霧島市隼人町)から授与される神玩、木製の鯛車(高さ10㎝)である。神宮の祭神である山幸彦(彦火火出見尊・ひこほほでみのみこと)は兄の釣り針を失くしてしまうが、あとで赤女(あかめ=鯛)の口からこれを見つけ出す。日本書紀は、天皇の食膳に鯛を供さないのはこれに由来すると伝えている。しかし、江戸時代の絵入り百科事典「和漢三才図会」は、昔から鯛を宗廟の前に祀ったり、祝事の贈り物にしたりしているので、赤女は鯛ではなく別の魚(一説にはボラ)としている(3)。(H24.10.6)

病魔、災厄を封じる赤い鯛は、“目出度い(めでたい)”の語呂合わせから、祝の席にも欠かせない。例えば石川県では、婚礼の嫁入り道具とともに運ばれる大鯛を婿方で唐蒸しにし、嫁方からの祝肴として参列者に披露する。唐蒸しとは内臓を取り去った魚の腹におから(豆腐の搾りかす)を詰めて蒸し上げる調理法。生より日持ちがするのはもちろんのこと、こうすることで鯛の美しい姿形も保たれる。ちなみに、唐蒸しでは“切腹”を嫌うため、おからを詰めるにも鯛を背開きにする。さて、戎(えびす)祭りでは、縁起物である「福笹」に大判小判、米俵、大福帳などの飾りと一緒に張子の鯛が吊るされる。戎(恵比須、恵比寿、夷)と鯛との結びつきからだが、夷祭りとは直接関係のないお酉様(酉の市)の「熊手」にも目出度い鯛飾りは付き物である。写真は上が静岡張子(静岡県)、左下が博多張子(福岡県)、右下が五関張子(埼玉県)の鯛。静岡張子は静岡12も参照して下さい。高さ15㎝。(H24.10.13)

もともとは漁業の神であった恵比須だが、室町以降は大黒と一対で福の神となり、さらに江戸時代になって七福神に数えられるようになった。釣竿と鯛を抱えたお馴染みの姿は、室町時代に出来上がったものという。郷土玩具では恵比須と鯛との組み合わせも様々で、鯛乗りのほか、鯛担ぎ、鯛掴み(山形25)、鯛釣り(埼玉11、静岡07)などがある。また、鯛の上の恵比須にも、扇を広げて踊るもの、算盤(そろばん)を弾くものなどのバリエーションがある。写真左は堤人形(仙台市)の鯛乗り恵比須(高さ18㎝)。同型の鶴岡や酒田(山形22)ではハッキリしなかった“右手に釣竿を持つ”恵比須本来の姿が想像できる。なお、大型の鯛乗り恵比須(岡山県久米土人形など)には実際に釣竿を担いだものもある。右は附馬牛人形(遠野市)の算盤を手にした鯛乗り恵比須で高さ23㎝。(H24.10.13)

漢字で河豚と書いてふぐ。中国では淡水でもよく目にするからだという。ちなみに海豚とはイルカのことである。ふぐの骨は貝塚からも見つかっていることから、大昔から食用にしていたようだ。刺身、ちり鍋、雑炊、から揚げ、どのように料理しても、淡泊な割にコクのある味は絶品である。しかし、「ふぐは喰いたし命は惜しし」で、中毒が怖い魚でもある。きたまくら(北枕)という物騒な名前を持つふぐの仲間もいるくらいだ。ふぐの毒は主に肝臓(キモ)と卵巣(マコ)に在る。料理人にはそれらを丁寧に取り除く技術が要求されるので、都道府県条例でフグ調理師免許が定められている。ふぐの内臓を捨てる容器にも鍵をかけるなど取扱いも厳格と聞く。それにも関わらず、わざわざふぐのキモを注文する客もいるようだ。旧聞に属するが、ある歌舞伎役者もふぐ中毒で亡くなっている。写真はふぐの本場、下関市で求めたおもちゃ。何れも陶製で、左よりふぐ提灯、ふぐ笛、ふぐ土鈴(高さ7cm)。これらとは別に、真ん丸に腹を膨らました目玉の大きいユーモラスなふぐ笛もあった。尾の方を吹くとプープーとほのぼのとした音が出る良い笛だったが、震災で壊れてしまった。(H24.10.13)

ふぐは身の危険を感じると、胃の一部にある袋に水や空気を入れて腹を膨らます。また、腹に溜めた水や空気を海底に吹き付け、砂泥に潜むゴカイ類などを舞い上がらせて捕食する。名前の由来も「膨れる・膨らむ」、「吹く」という、ふぐ特有の性質からである。いっぽう、和漢三才図会(3)ではふぐを海に棲む「鱗の無い魚」として、イルカの次に紹介している。しかし、実はふぐにも鱗は有って、棘状になったものがそれに当たる。ハリセンボン(針千本)はその極端な例で、やはりふぐの仲間である。ふぐの皮を上手に剥ぎ取り、もみ殻を詰めて乾燥すると、膨らんだままのふぐ提灯が出来上がる。下関や北九州をはじめ江ノ島など全国各地で売られていたが、多くが廃絶した。写真は柳川で求めたもの。高さ10㎝。(H24.10.13)

エイは鮫などと同じく、全身の骨格が軟骨でできている軟骨魚類で、比較的原始的な脊椎動物。なかでも赤エイは日本の沿岸でごく普通にみられ、尾に毒のある棘を持つのが特徴である。東北地方ではエイの干物をカスベ(青森県、秋田県)、あるいはカラカイ(山形県)と呼んで、煮つけなどにする。煮つけの後の煮凝りがまた美味い。写真右は大阪・廣田神社の赤エイ(アカエ)絵馬土鈴(高さ4.5㎝)。廣田神社には、古くからアカエの絵馬が奉納されてきた。アカエを禁食して痔疾が治るよう祈願し、治癒すればお礼参りにアカエの絵馬を奉納するのだという。では、アカエと痔とどのような関係があるのか。廣田神社は四天王寺の寺領に属していたことから、“寺領”が“痔良”になり、痔にも良いとされたとか、廣田神社が“地の神”であるので、これに“痔の神”をなぞらえたとか、語呂合わせのような話が残っている。アカエ絵馬は神戸市にある長田神社の末社・楠宮稲荷社にもあり(写真左)、やはり“痔の神様“と崇められているが、ほかにも海に関係がある神社に奉納されていることから、アカエは海神のお使いと考えられる(4)。(H24.10.21)

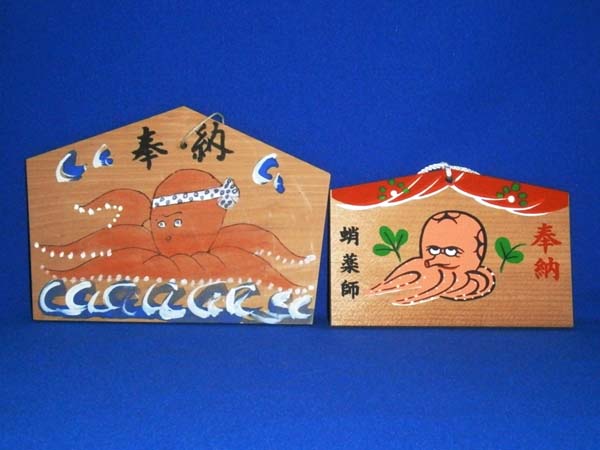

エイのほか、鰻や飛魚なども祀られている神のお使いであることがあり、何事か願う時はこれらを禁食し、絵馬に描いて神社に奉納する。いっぽう、鰯を食うと眼が悪くなるという俗信から、眼病の人が鰯絵馬を奉納したり、なまず(皮膚病の一種)を患う人が鯰絵馬を奉納したりするのは病気平癒の祈願である。ほかに水中の生物では亀や蟹、田螺(たにし)、蛤などが絵馬に描かれている。蛸(鮹、章魚)の絵馬も各地の蛸薬師や蛸地蔵でよく見かける。いずれも、蛸の吸盤からイボや腫物の吸出しを願い、蛸を禁食して絵馬を奉納したものである。左は仙台市の蛸薬師の絵馬で一枚一枚が手書き。右は目黒の蛸薬師(成就院)の絵馬(高さ8.5cm)。大阪府下では出来物のほかに百日咳のまじないとして、7本足の蛸の絵をかまどの上に貼り、治れば8本にして川に流すという風習もあった。(H24.10.21)

蛸は貝にも近い軟体動物だが、外側に殻を持たないので、穴や物陰に潜んで外敵から身を守る。この習性を利用したのが蛸壺漁で、飯蛸など小型の蛸は大きい貝殻を沈めて置いても獲らえることができる。蛸の漁場は瀬戸内周辺の大阪、兵庫、岡山、広島、愛媛、香川などが有名。関西では“麦藁蛸に祭鱧(はも)”といわれ、夏の蛸はとりわけ味が良いとされる(ちなみに麦藁と祭は何れも夏の季語)。郷土料理としては、まず風味豊かな蛸めしが挙げられるだろう。山陽本線沿線の駅弁でも蛸めしが名物になっていて、とくに明石駅の蛸めしは容器も蛸壺を真似た陶器にするなど、工夫を凝らしている。蛸といえばたこ焼きも思い起こすが、私には真赤に着色された酢蛸も懐かしい食べ物である。写真左は三原市(広島県)、右は姫路市(兵庫県)の蛸だるま(起き上がり)。中央は平成10年の明石海峡大橋開通を記念して創られた張子の蛸、実は福島県白河製である。高さ11㎝。(H24.10.21)

エビは“鬚(ひげ)が長く伸びて腰が曲がるほどに長寿で、眼が出ているから目出度く、赤い色は邪気を払う”と、良いことずくめの縁起物としてお節料理などに欠かせない。その姿を“海の老人”に見立て、「海老」という漢字を当てているが、語源は「柄鬚(えび)」であって、柄のように長く伸びた鬚(触角)を指している(5)。日本で代表的なのはクルマエビとイセエビである。天ぷらや寿司種に欠かせないクルマエビは、茹でると体が丸く曲がり、体表の横紋が放射状になって車輪のように見えるのでその名がある。一方、イセエビは緋縅(ひおどし)の甲冑を着けた武士のように見栄えがするので、食用としてばかりでなく正月の餅飾りや注連飾りにも用いられる。しかし、イセエビは外見と違って実は臆病で、月夜は月の光を怖がって活動をしないため、身が痩せて美味しくないという(1)。「月夜のカニ」ならぬ「月夜のエビ」である。飾りエビには防腐処理をした本物のイセエビが使われるほか、浜松や大阪のように張子のエビで代用することもある。大きいエビ20cm。(H24.10.28)

エビとカニとはともに十脚目に属し、脚の数は5対10本と同じだが、エビは体のわりに脚が細いせいで、一見、本数も多く複雑に見える。山口人形(新潟01)の作者が張子のエビを作るのに脚の数が分からず、旅館のお膳のエビを持ち帰って数えたという話も面白い(6)。エビと言えば殻の赤色が印象的だが、茹でる前のエビは黒っぽい地味な色をしている。この色の変化にも、鯛と同じ赤い色素(カロテノイド)が関係しているらしい。エビやカニではそれがタンパクと結合していて発色しないが、加熱すると結合が外れて元の鮮やかな赤色を呈するという。赤いエビは縁起ものとして郷土玩具にもしばしば取り上げられる。写真はともに津屋崎土人形(福岡県)。左の海老抱き童子は、鯛抱き(金太郎07)や鯉抱き(山形07)の変型ともいえるもの。右のエビは貯金玉になっている。高さ11㎝。 (H24.10.28)

鯉は鯛と同じく目出度い魚とされ、海のない地方では今でも祝儀に鯉を用いるところがある。縁起が良いとされるのは、鯉の力強さと生命力ゆえだろう。水中では勢いよく跳ね動くし、ときには空中までジャンプする。また、水の無いところでも一日ぐらいは生きているし、平均寿命も20年以上と長く、なかには70年生きた記録もあるという。一方、いったん俎上(まないた)に乗れば、これも前世の宿命とばかりに動じない様子は、潔い武士道に通じるものとして尊ばれた。中国では滝を登った鯉は龍と化して天に昇るといわれ、「鯉の滝登り」、「登龍門」など立身出世を意味する語源ともされた。もっとも、実際の鯉は泳ぎがあまり上手くなく、滝を登ることなど出来ないらしい。さて、郷土玩具でも鯉は鯛と並んで人気者である(宮城01、山形13)。写真は沖縄の鯉乗り童子。どちらも張子製で、鯉の胸鰭がユラユラ揺れ動く。左の高さ11㎝。(H24.10.28)

元気な鯉は、これもまた元気な金太郎との組み合わせで“鯉金”と呼ばれ、土人形や張子が五月の節句に飾られる(福島18、山形07、

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。 著作権は佐藤研氏に所属します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||