| 長崎県の玩具 |

|

|

長崎のおくんち(佐賀01)は、長崎の総氏神である諏訪神社の秋祭り。寛永年間(1634年)、切支丹信者に対抗するため、長崎奉行所のお声がかりで盛大な祭りに創り上げられた。この季節は南蛮貿易も一段落し、長崎会所から銀の配分もあって市民のふところ具合もよく、おくんちはその年の一大レクリエーションとして堪能されたのである(1)。毎年輪番で“踊り町”が決まり、その町独特の芸能を提供する。境内では朝早くから傘鉾回し、奉納踊り、クジラの汐吹き(水族館21)、龍(じゃ)踊り(龍04)、コッコデショ、オランダ万歳など、長崎情緒たっぷりの出し物がにぎやかに続く。爆竹を鳴らしながら、金の玉を追って大蛇が舞う龍踊りは、長崎在住の中国人が最初に始めたものという。高さ9㎝。(H28.3.6)

おくんちでは、コッコデショと呼ぶ重さ1トンもある太鼓台(太鼓山)(兵庫08・香川17・徳島03)を空中に放り投げ、片手で受け取るという大技も披露される。太鼓台を放り投げる祭りは徳島などにもあるが、長崎くんちでは踊り町の順番で7年に1度しかお目にかかれない。なお、コッコデショという奇妙な名前は「ここで(演技)しよう」という掛け声が由来といわれる。写真は長崎ゆかりの人物や風俗を題材にした長崎人形で、高さ24㎝。この人形では、コッコデショが担ぎ手から外れるように作られている。(H28.3.6)

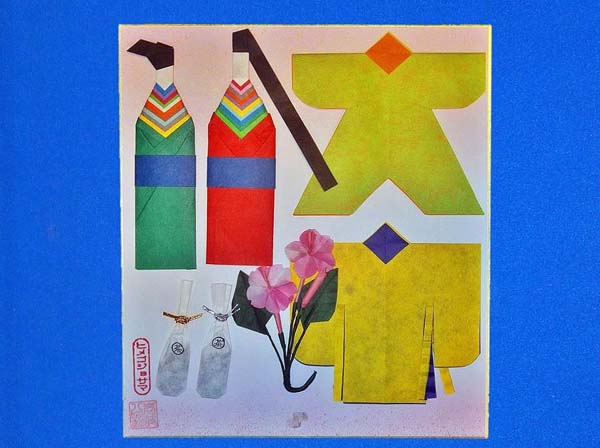

「長崎に漂着したオランダ人が、生活のために日本の万歳を習い、正月の祝儀にまわっているうち、故国をしのんで悲しむ」という内容の舞踊劇で、青い服を着て唐扇子を持つ万歳(まんざい)と黄色の服で鼓を持つ才蔵(さいぞう)が主役。胡弓や木琴を使った江戸時代に中国南方から伝来した明清楽に合わせて踊る。オランダ万歳の初演、実は昭和8年の東京であったが、昭和26年に長崎くんちの出し物となってから有名になった(2)。これも長崎人形で高さ14㎝。(H28.3.6)

異国情緒豊かな長崎の風物を美しい土鈴にしたもの。大浦天主堂、グラバー邸、眼鏡橋のほか、唐寺として有名な興福寺の鱖魚(けつぎょ、叩いて食事時を知らせる木魚)も見える。唐人土鈴(中央)の高さ7㎝。(H28.3.6)

春の訪れとともに、県内各地では凧揚げ大会が繰り広げられる。主なものだけでも、4月初旬の壱岐市に始まり、長崎市、五島列島の福江市と続く。九州北部の凧はエキゾチックで種類も多く、江戸を中心とする錦絵凧とは一線を画すものだが、なかでも長崎市の凧は“ハタ”と呼ばれて独特のものである。ハタとは信号旗を意味する。菱形の凧に描かれた幾何学的な模様は、いかにも南蛮船や紅毛船の信号旗を思わせる。凧揚げとは言うものの、実際は凧糸(ビードロヨマ)を使って相手のハタを切る喧嘩凧である。長崎県出身の詩人、藤浦洸はビードロヨマについて、「ガラスのかけら(ランプのホヤの壊れたのが一番いい)を石でたたいて粉にし、ご飯粒を砕いて糊にしたものに混ぜて糸に塗って」自分で作った思い出を語っている(3)。春のハタ揚げは、夏の精霊(しょうろう)流し、秋の長崎くんちとともに長崎三大行事にあげられる。ハタの高さ60㎝。右は長崎人形のハタ揚げで高さ18㎝。(H28.4.2)

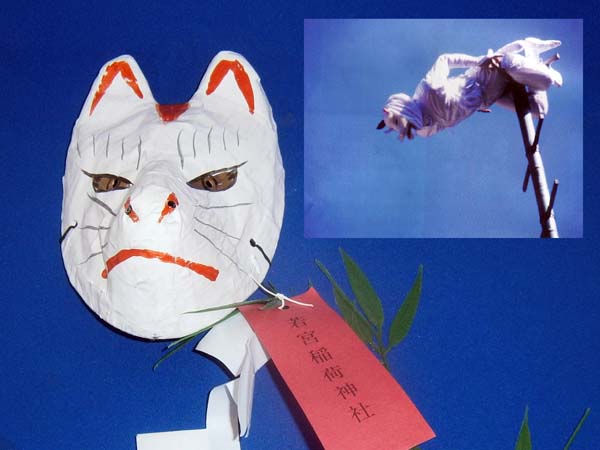

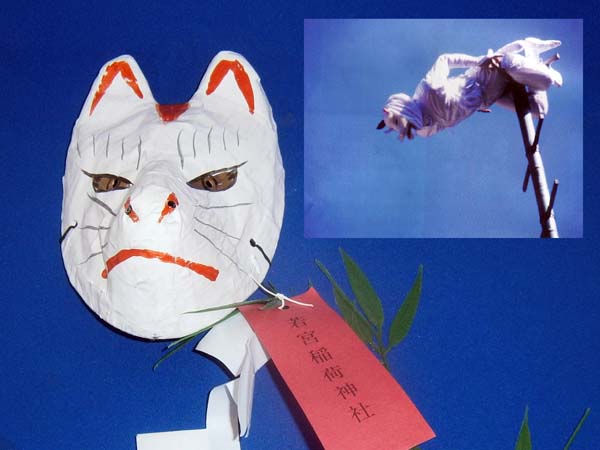

“伊良林くんち“ともいわれる10月14、15日の若宮稲荷の例大祭には、「竹ン芸」が奉納される。伝説では、祭のお囃子に浮かれて神社で遊び戯れていた白狐の姿を表現したものという。白装束に狐面を着けて雄狐、雌狐に扮した若者が、お囃子に合わせて、さほど広くない境内に立てられた12m以上もある青竹の上で、様々な曲芸を披露する。平成15年には国の無形民俗文化財にも選定された。なお、竹ン芸で使われている狐面は石州神楽面で、神社から授与される張子の狐面も同じく長浜製ということである(島根14~16)。面の高さ20㎝。挿図は若宮稲荷神社330年記念誌(4)より。(H28.4.2)

伏見(京都01)、堤(宮城01)と並ぶ三大土人形の一つ。400年余り前に長崎街道沿いの古賀村で創始された。当時、長崎は唯一異国に開かれた町であったため、街道を通る旅人や諸大名は、エキゾチックな古賀人形をこぞって故郷への土産にしたという。90種ほどある型はいずれも江戸時代から代々伝わるもので、新しい型は作られていない。写真は南蛮ものの代表作。銃を持った“オランダさん”(高さ21㎝)は、出島オランダ屋敷のカピタン(船長)が猟に行く姿とも、ロシアの海軍提督プチャーチンが来航して市中を行進した姿ともいう。バラを持った“西洋婦人”(高さ30㎝)は、初めての来日外国婦人となったカピタン夫人とその子供といわれる。当時の日本は外国婦人の在留を認めなかったので、涙ながらに帰国したとの逸話も残っている(5)。(H28.4.2)

鎖国中、オランダ人とともに長崎滞在が許されていた中国人(唐人)は、古賀人形の恰好のモチーフである。当時、長崎奉行は彼らに唐人屋敷を与え、そこでのみ貿易を許していた。春秋2回本国から来航する貿易船を待つ間、唐人たちはシャモ(軍鶏)を飼って所在の無さを紛らわしたという。シャモを抱いた唐人(右)は“阿茶さん”と呼ばれ、古賀人形の代表作である。ほかに唐子(左)や猿がシャモを抱いた型(鶏08)もある。中央の“猿乗り馬(馬乗り猿)”は、名馬を見出す名人・伯楽が野馬に乗る猿を見つけ、猿を欺いて木馬を与える代わりにその名馬を得た、という唐の故事をもとにしたもの(5)。白い馬に乗った野猿の赤い顔もぼんやりと描かれ、幻想的な雰囲気を醸し出している。高さ12㎝。(H28.4.2)

古賀人形には日本の風俗を題材にしたものも多い。写真は艶(えん)を競った丸山遊郭の遊女をモデルとした元禄美人や三味線弾き、裃姿の侍。素朴で温かみのある厚手の人形で、彩色も黄、赤、青など原色でありながら落ち着いた風合いである。元禄美人の高さ18㎝。(H28.4.2)

饅頭笠を手にした“おかげ参り”と呼ばれる人形。江戸時代に流行した伊勢神宮への参拝姿を表しているが、衣裳は唐人服のようでもあるし、“饅頭喰い”(京都04・宮崎01)の手にする饅頭を饅頭笠に置き換えたようにも見える。和洋折衷ならぬ“和中折衷”と言ったところか。高さ18㎝。(H28.4.2)

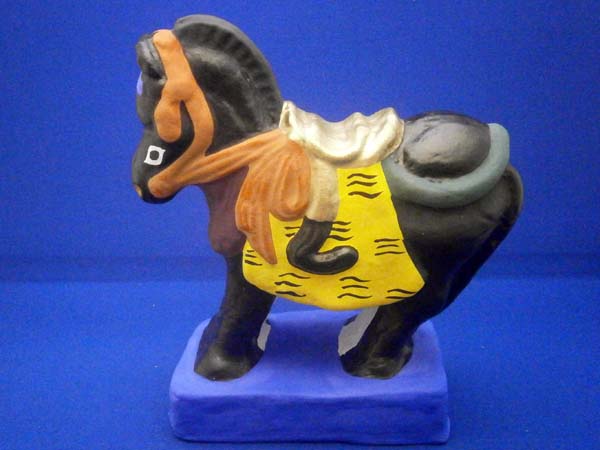

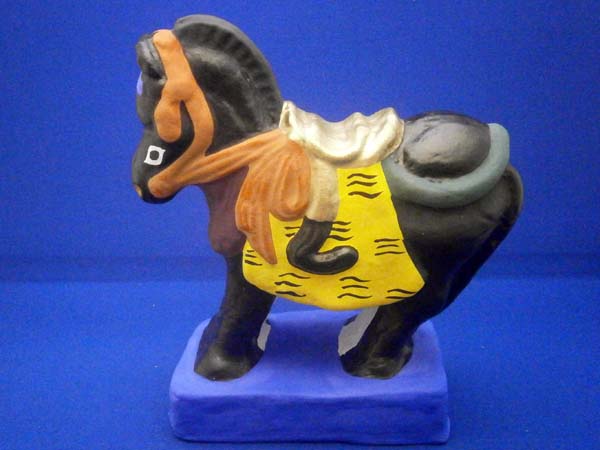

大名行列の乗り換え馬を表現したもので、“大名馬”と呼ばれる。ダイナミックな造形とデフォルメが黒馬の力強さをいっそう際立たせていて、白馬の“飾り馬”(馬03)とは対照的である。農家ではこの大名馬を厩(うまや)に飾り、仔馬の出世のマジナイにしたという。高さ17㎝。(H28.4.2)

左から子供と猿の“ツッキャンキャン(ズッキャンキャン)”。ツッキャンキャンとは肩車のことで、古賀人形でしか見られない独特の型である。となりは梟(ふくろう)笛。福岡では“もま笛”(福岡11・13)と呼ぶのに対し、長崎では“ホーホー鳥”と呼ぶ。右端は小さな白狆。古賀人形には大きい黒狆(犬09)もあるが、初期には日常雑器を焼く傍ら、主にこのような小型の人形を作っていたという。白狆の高さ7㎝。(H28.4.2)

古賀人形と言えば異国情緒あふれる人形ばかりと思われがちだが、現在ある60種ほどのなかには、九州各地に共通する典型的な節句人形もある。内裏雛をはじめ、加藤清正などの武者もの、八重垣姫などの娘もの、熊金(金太郎01~05)や浦島太郎などが寡作ながらも作られている。高さ25㎝。(H28.4.2)

大村湾をはさんで長崎市の対岸にある川棚町でも、女流陶芸家がエキゾチックな人形を焼いている。こちらは素焼き、本窯、赤絵窯と三度の炎の洗礼を経て生まれる焼きの固い磁器人形。赤絵がアクセントになっているオシャレな人形である。高さ15㎝。(H28.4.2)

一漁村にすぎなかった佐世保は、明治時代に海軍の軍港が設置されて以来発展をとげた。現在は近郊に大規模なテーマパークなどが造られ、観光都市としても有名になっている。佐世保独楽は、南方から唐を経て長崎へ渡来したという南国情緒豊かな独楽。硬くて艶のある椿や樫で作ったラッキョウ型の胴体に、中国の陰陽五行に基づく青(緑)、赤、黄、黒、白(生地)五色の鮮やかなろくろ模様が施されている。先端には四角錐の鋭い鉄心が打ち込んであり、独楽を地面に叩きつけるようにして回して相手の独楽を打ち割って負かす

“喧嘩独楽”である。高さ9㎝。(H28.4.2)

願かけ牛(左)は、桐の木屑に貝殻の粉末を混ぜたものを練って成型した“練り物”の類。平成21年丑歳の年賀切手にも選ばれた。室町時代、松浦藩の殿様が正式な大名であるとの幕府のお墨付きをもらうために京都に上ったが、足利将軍はなかなか面会してくれない。そんなある日、夢に赤い牛が現れて願いを叶えてくれるという。殿様が牛のお告げを守ると、念願が叶い、ようやくお墨付きがもらえたという伝説に因む(6)。魔除け鬼(右)は、この地の景勝、眼鏡岩に因む佐世保人形。昼寝から目覚めた大鬼が、大あくびをして両足を伸ばしたところ、足元にあった岩を突き通して二つの大孔を開けてしまったという昔話に基づく(6)。実際の眼鏡岩は直径8mと5mの大孔である。赤鬼の高さ8㎝。(H28.4.2)

平戸焼は、平戸藩主が朝鮮の役で連れ帰った陶工に高麗(こま)焼風の陶器を作らせたのが始まり。その後、平戸焼の始祖は日本に帰化して一族は代々陶業に携わったが、白磁技法をさらに発展させ、三川内(みかわち)焼を確立したのが三代目の今村弥次兵衛である。その功により藩主の御前に招かれた弥次兵衛が、猿を真似て三番叟を舞ったところ、迫真の演技だったので“如猿”の名を賜った。以来“如猿”の舌出し人形は評判となって世に愛玩されたという(7)。舌も出れば、首も自由に動くカラクリものの磁器人形である。立姿の高さ11㎝。(H28.4.2)

平戸は古くは遣唐使船の寄港地と知られ、倭寇の時代には海外交流の先駆けとして大いに発展した。大航海時代の西洋の地図にもFiradoと記載されている。江戸時代には日本最初の海外貿易港としてオランダとの交流が始まった。船首飾りは、もともと航海安全を祈ってオランダ船の船首に着いていた木像の人形で、笛を手にしたものと海図状の巻物を手にしたものの2体がある。写真は現物をモデルに作られた観光土産品だが、陶製ながら木彫の味わいが上手く表現されている(7)。高さ14㎝。(H28.4.2)

平戸が外国貿易で栄えた16世紀ころ、航海に必要な風向や強さを測るため、ウナリ音を発するように頭部に弓弦(藤カズラ)を付けて揚げたと伝えられる。土地では“ようちょ“と呼ぶ。洋蝶の字を当てたりもするが、中国語の揚子(ようず)が訛ったものとされる(山口04)。布地に鮮やかに描かれている絵は、平戸松浦藩祖五代・渡辺綱の羅生門鬼退治の図。地元では、飛魚風(あごかぜ)や飛魚北(あごぎた)と呼ばれる秋の季節風が吹き始めるころに凧揚げが行われ、平戸沿岸では飛魚漁が真っ盛りとなる。高さ40㎝。(H28.4.2)

平戸のマキ人形(左)は、マキの木の枝を削って作る魔除け。むかしから平戸では、家を建てる時にマキの木を植えたり生け垣にしたりして魔除けにしたそうだ。秋になるとマキは赤い実を付け、熟すと甘くて食べられるし、青い実からは油も採れると作者が話してくれた。平戸城の天守閣からは、晴れた日には遠く壱岐を望むこともできるという。その壱岐は、魏志倭人伝にも「一支国」として記載がある玄界灘に浮かぶ離島。壱岐の魔除け将軍(右)は白樺の枝に魔除けの彫刻をしたもので、胸に「まよけ」と書いた赤札が貼ってある異国風のお守りである。やはり朝鮮生まれの神様、飯能の将軍標(埼玉19)にもどこか似ている(6)。魔除け将軍の高さ12㎝。(H28.4.2)

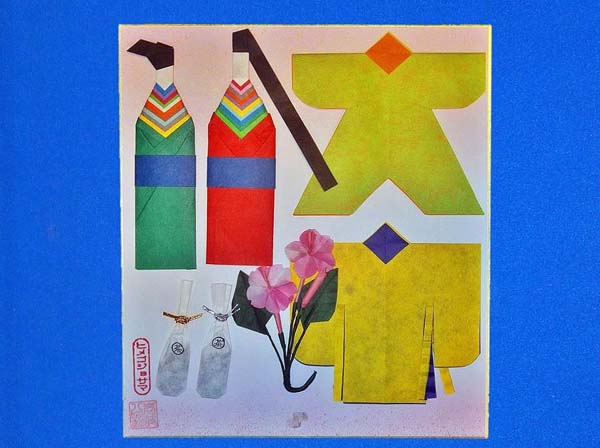

八朔は八月朔(ついたち)のこと。この日を田実(たのみ)や田面(たのも)の節句と呼び、農村では豊作を祈願する重要な日であった。さらに、町場では日頃お世話になっている(頼みにしている)人へ贈り物をし、結びつきを深める日にもなった(広島09・福岡02・船10)。壱岐には古くより長女が生まれた家で八朔に紙雛(ヒメゴジョサマ)を作り、健やかな成長を祈って親戚に贈る風習が残っている。写真の紙雛にはオシロイバナと茶袋が添えてある。オシロイバナは美しい娘に育つように、茶は薬効があり、永く植栽できるので、末永い良縁に恵まれるようにとの願いも込められている(8)。男女の紙雛に着せ替え用の御衣(オキヌ)が添えられているも珍しい。紙雛の高さ16㎝。(H28.4.2)

地元では“おんだこ”と呼ぶ。そのむかし、壱岐の島が“鬼が島”と呼ばれていたころ、鬼退治を命じられた百合若大臣(大神とも呼ぶ)が島にやって来て、自慢の強弓で鬼どもを次々に成敗していったが、鬼の大将がなかなか手強い。やっとのことでその首を刎ねたところ、首はもの凄い怪音を発して飛び上がり、百合若大臣の兜に噛みついたという(9)。鬼凧の絵は、鬼が百合若の兜をかじっている場面である。この百合若大臣は、九州・中国地方をはじめ、諸国で耳にする伝説の主人公。筆者の住む宮城県にも、百合若が無実の罪で奥州に流され、愛鷹・緑丸が遠く離れた妻との間を取り持った話や、緑丸が死して石となったと伝わる“鷹石”が残っている。高さ52㎝。(H28.4.2)

五島列島に古くから伝わる凧。バラモンとは方言で“荒々しくて向こう見ず”という意味があるが、名前からはインド、絵柄は南方系を思わせる凧である。鬼が真正面から兜をくわえ込んだ図は、敵に背を見せずに立ち向かう勇ましい武士を表す。この構図は“裏兜”と呼ばれ、武士が正面を向いている平戸や壱岐のそれとは対照的である。バラモン凧の分布は倭寇(わこう)にゆかりのある地域に限られていることから、倭寇が天竺(インド)や南蛮(東南アジア)からもたらした可能性も言われている。平戸、壱岐、福江の凧は、見島の鬼ようず(山口04)や戸畑のせみ凧(福岡18)ともに、唐人凧系(大陸・南方系)に分類される(9)。いっぽう、九州から遠く離れた会津にも唐人凧があり(福島31)、大きな眼を剥いた凧は湯沢にも“まなぐ凧”の例がある(秋田16)。さらに、仙台付近には長崎のハタ系と同じ骨組みをした凧もあるなど(宮城28)、九州北部と東北地方には類似性があって興味深い。高さ80㎝。(H28.4.2)

前出のバラモン凧とは趣を異にするが、同じ作者の手になるもの。優雅な鶴の造形ばかりでなく、裏の複雑な骨組みを見ていても飽きない。細工凧は丈夫な和紙としなやかな竹、それに日本人の手先の器用さが成せるものと言えるだろう。高さ50㎝。(H28.9.4)

|

当ホームページ内の写真、図、文章を無断で転載する事はご遠慮下さい。

著作権は佐藤研氏に所属します。 |