K15.境界層研究の変遷と将来

ー私の研究を中心にして、そして地球

温暖化問題ー

著者:近藤純正

15.1 はじめに

15.2 社会背景と関連研究(概観)

(1)これまでの気象学/境界層の科学

(2)1980~2000年の基礎研究:地表面過程

(3)将来研究:さまざまな時空間スケールにおける陸面-大気相互作用

15.3 水面の熱収支研究

15.3.1 十和田湖に始まる湖面蒸発の研究

15.3.2 東シナ海における熱収支の研究

15.4 各種地表面の熱収支:陸面の素過程

(積雪面、裸地面、植生地)

(熱収支量算定の線形モデル)

15.5 複雑地形における熱収支

15.6 地球温暖化問題

(1)長期的な気温上昇の実態

(2)気温観測に及ぼす都市化の影響

(3)データ利用に関する今後の課題

15.7 あとがき

研究会の各講演者の要旨

2006年5月20日、日本気象学会の「メソ気象研究会」(気象庁講堂で

開催)のテーマ「21世紀の境界層研究の役割と課題ー変遷のなかでー」

において、筆者は「これまでの境界層研究ー私の研究を中心にして、

そして温暖化問題ー」の題名で講演する。この章はその詳しい内容であり、

末尾には他の講演者の要旨も記載してある。

5月20日の30分間の講演では、この章の一部を紹介する。

今から100年ほど前に、すでに気象学の基礎ができており、境界層

研究は1915年のG.I.Taylor による大西洋上の高度1000mまでの

温度拡散係数の算定にはじまると考えてよいだろう。

太平洋戦争の戦後復興にともない水資源・電力不足となり、人工降雨・雲

物理学研究と貯水の湖面蒸発の研究が始まる。原子力発電が開始、経済高度

成長にともない大気汚染が深刻化し、大気拡散の研究が盛んになる。

社会が安定してきた時代、伊勢湾台風による高潮災害、冬期の東シナ海

低気圧の発達による首都圏の交通麻痺や海難事件により、数値予報の精度

向上の目的から、大気-地表面相互作用の研究が必要となる。

1990年ころから気候変動と環境が問題化し、二酸化炭素など大気濃度の

モニタリングと温暖化、気候予測が重要テーマとなる。

二酸化炭素増加にともなう地球温暖化量の実態把握のために、今後、観測

体制を整備し、いろんな立場から検討していかねばならない。

(2006年5月8日完成)

15.1 はじめに

気象学は応用科学の一分野であり、その時代の社会背景と関係した研究が

行われ、そして発展してきた。この章では、大気境界層の研究を中心にして、

20世紀の社会と研究を振り返り、そして今後の研究課題についてまとめた。

次の15.2節では、20世紀の社会背景と関連研究の大筋について述べ、15.3~

15.5節では各種地表面についての研究の動機と目的、その目的を達成する

ために必要とした関連研究について述べる。

最後の15.6節では現在、筆者が行っている地球温暖化・気温上昇速度の実態

調査について報告する。その結果から、気候変動をより正しくモニタリング

するための観測所の周辺環境について、今後、取り組むべき課題を提案

する。

15.2 社会背景と関連研究 (概観)

まず、この約100年間の社会背景と、大気境界層および関連する研究

についての年表を概観しておこう。

クリックして次の

「20世紀の社会と関連研究の年表」を参照し、プラウザの「戻る」を

押してもどってください。

100年ほど前には、現在の気象学の基礎となるRayleigh 散乱、Mie 散乱、

黒体放射のPlank 式、Ekman スパイラル、境界層理論、対流の理論などが

確立していた。

そのもととなる近代物理学が生れた時代までさかのぼってみると、次の学者

の名前がある。

□ ガリレイ(1564-1642)・・・・振子の等時性を発見

□ ケプラー(1571-1630)・・・・惑星運動の法則を発見

□ トリチェリ(1608-1647)・・・大気圧の実験

□ パスカル(1623-1662)・・・・高さによる気圧の変化を観測

□ ボイル(1627-1691)・・・・・気体に関する法則を発表

□ ニュートン(1642-1727)・・・力学の基礎を確立

□ シャルル(1746-1823)・・・・気体則を発表

(1)これまでの気象学/境界層の科学

20世紀初頭の頃~1940年代 1945~1970年代

社会(おもに日本)

毒ガス拡散(第一次大戦1914~18) 経済高度成長(1955)

海上気象の観測開始(1921) 原子力研究所発足(1956)

ラジオ天気予報開始(1925) 気象庁に計算機(1959)

農業水利 水資源開発促進法(1961)

農業の気象災害(凍霜害) 大気汚染公害対策基本法(1967)

海上船舶の遭難多発

境界層関連の研究(おもに日本)

大気拡散 汚染物質の拡散

水利・水文 人工降雨

湖面蒸発の季節変化

海面過程のパラメータ化と熱収支量評価

20世紀初頭

19世紀末には、天気図が発行され、青空の色の説明をするレーリー散乱(1871)、

黒体放射エネルギーのスペクトルを表すプランクの式(1900)があり、

ベナール対流の実験(1900)が行われた。

北極海に浮かぶ氷が風の向きから右へ20°~40°ずれて流れるという

観測事実に対し、コリオリの力によるものだと説明したのはナンセン(1902)

であり、海中にできる流速のスパイラルを理論的に導出したのはエクマン

(1902)である。平板など境界面上の流れに対してプランドルの境界層理論

(1904)が確立された。

G.I.テイラーは1915年の論文で、夏の北米大陸の気団が北大西洋の冷たい海上

に流出して変質する過程において、凧による気温鉛直分布の観測から

高度1000mまでの大気境界層内の温度拡散係数を求めている。

さらに、パリのエッフェル塔の気温データから温度拡散係数が季節によって

変わることを見出している。

こうして、いまから100年ほど前に、大気境界層研究がはじまっている。

社会情勢を概観すると、日本では1880年代から生糸・緑茶が主要な輸出品

となった。養蚕と気象の関係が密接なことを痛感した蚕糸業の

佐野理八は宮城県金山に私設測候所を開設(1898)、大日本気象学会に

2千円余(現在の500万円程度)を寄付(1917)、東北大学に気象観測室を

寄贈(1818)している。

筆者の記憶によれば、この気象観測室は測候所風の建物であり、その前庭

露場には1955年ころまで百葉箱が残っていた。

第一次世界大戦(1914~18)で毒ガス兵器が使われ、ヨーロッパ

では大気拡散の研究が始まったという。

太平洋戦争の終結後

太平洋戦争の終結(1945)、そして戦後復興がはじまる。おもに水力発電に

頼っていた電力が不足することとなり、人工降雨の実験がはじまる。

1952年の頃から主要大学では雲・降水の微物理の研究が盛んに行われた。

人工降雨を効率的・経済的に行うために、地上で発生させたヨウ化銀(凝結

核となる)による大気拡散の野外実験が行われた。

原子力研究所の発足(1956)のころ、放射性物質の拡散が問題となった。

経済高度成長(1955~61)に伴い大気汚染、そして公害による死者が発生

(1964)する事件もあった。社会要請から大気拡散の研究が行われる

ことになった。

筆者は、水力発電用の貯水池として利用していた十和田湖からの蒸発量を

知る研究を開始(1957)した。接地境界層の風速分布「対数則」から、顕熱・

水蒸気・二酸化炭素などの鉛直輸送量は2高度における気温・水蒸気量・

二酸化炭素濃度の差を測定すれば求められるという、フラックス算定の

「2高度法」が1939年にThonthwait & Holzman 法として知られていた。

Thonthwait & Holzman 法は、1957年に山本義一と筆者が十和田湖の蒸発量

測定目的に、また1958年には井上栄一らが耕地においてCO2

フラックス測定に応用した。

ところが十和田湖において、水温が気温に比べて高温となる冬期、この方法で

蒸発量を計算してみると、小さな値となった。湯気がたつような状態で、

小さな蒸発量は直感的に納得できなかった。Thonthwait & Holzman 法

は大気安定度を考慮に入れていないからだと考えた。

これがKEYPS式を生む動機となった。この時代、世界でも同様

な問題が生じていたのである。KEYPS式は、Kazansky and Monin(1956),

Ellison(1957), Panofsky(1961), Sellers(1962), Yamamoto(1959)の

それぞれイニシャルをとって名づけられたものである。

KEYPS式の発表と同時に、筆者は野外観測から、特に安定時にKEYPS式は

成り立たないことを見出した。この観測に際し、気温観測に及ぼす放射の

影響を検討し、また電気接点のない微風速計を考案した。

電子計算機の導入と数値予報の精度向上

戦後14年が経過し、社会がほぼ安定した1959年、社会要請から

予報精度の向上を目指すために気象庁にIBM計算機が導入された。

この年、伊勢湾台風により死者5千人余が出るという大災害が起きた。

戦後の食うや食わずの社会が終り、経済的に恵まれる時代となり国民の間に

防災意識が高まってきた。

1960年代前半の冬期、東シナ海低気圧の急速な発達により、関東沿岸地域の

降雪により首都圏は交通麻痺、さらに銚子沖では大波により大型タンカーの

大破事件があった。

高潮・高波による沿岸防災の基礎研究を推進すべく、相模湾の平塚沖に

海洋観測塔が建造(1965)された。同年富士山頂にレーダーが設置された。

この時代、世界でも数値天気予報の精度向上が社会要請としてあり、

黒潮流域の東シナ海で国際協力研究「気団変質実験 AMTEX」(1964、65)

に繋がることになる。

約10年間に渡りAMTEXの準備研究が行われたのち、実施された。

この国際協力研究は、わが国の気象の多分野関係者が

参加して行った、はじめての大型プロジェクトであった。

(2)1980~2000年の基礎研究: 地表面過程

社会(おもに日本)

環境問題

日本領域微格子モデル(1983)

気候変動IPCC発足(1987)

局地気象環境予測

大冷害(1980~83)

余剰農産物、減反政策

境界層関連の研究(おもに日本)

黄砂など長距離拡散(気候影響)

温室効果ガスのモニタリング

都市環境

複雑地形を含む地表面過程(積雪面、裸地、植生地)

気候変動と環境問題

東北地方では1980~83年に4年続きの大冷害が発生した。この頃から気候変動

・地球環境問題が話題にあがるようになる。農業技術研究所が農業環境

技術研究所に改組(1980)、気候変動に関するIPCC発足(1988)、公害研究所

が環境研究所に改称(1990)、その他、一般会社の案内書にも「環境」の

言葉が使われるようになった。

大気中のCO2濃度の増加によって地球温暖化が起きることの予想は、

100年以上の昔からいわれていたことである。ハワイ島のマウナロアでは

1958年3月から大気中のCO2濃度の観測が継続して行われていた。

その増加傾向の発表により、CO2濃度と温暖化問題が1970年代に

クローズアップしてきた。

東北大学では1979年1月から商用航空機によって上空のCO2濃度の

観測を開始した。引き続いて、気象庁や環境研究所でCO2

など大気濃度のモニタリングが行われるようになる。

陸面過程の基礎研究

水の利用が急速に増加し、21世紀には世界の水資源量の不足が懸念される

ようになった。さらに、

気候形成にとって、地表面-大気間の熱・水蒸気・二酸化炭素の交換過程が

重要であることが広く認識されるようになる。

種々の地表面について、地表面熱収支・水収支過程の気候への影響は、

おおよそ次の通りである。

積雪

積雪はアルベドが高く0.4~0.9の値をもち、熱伝導率と熱容量が小さい。

そのため、積雪で覆われた地域は日射の吸収が小さく、また積雪下の

地中(あるいは海中)からの熱伝導を遮断する。顕熱・潜熱輸送量は小さく

なり、気候への影響が一変する。

さらに、融雪・凍結にともない、潜熱の消費・放出が起き、変動を緩慢に

する働きをもつ。

アルベドや熱的パラメータは積雪密度、積雪粒子の大きさに依存する。

積雪の変成過程、液体水の移動などのパラメータ化についての基礎研究を

行い、融雪・凍結などの過程を定量的に表す研究が行なわれた。

砂漠などの裸地

乾燥域の砂漠では蒸発量は少なく、潜熱輸送量に換算すると10W/m2

の桁である。しかしながら、たとえば数十~数百年のサイクルで湖が

消失・出現するような気候学的な現象にとって地表面過程は重要となる。

乾燥状態の砂漠土壌の深さ数mまでの土壌中では水分移動は緩慢であるがため、

数年~数十年以上の過去の降水量などの水文情報を記憶することができる。

森林などの植生地

森林など植生地における地表面過程は複雑で、そのパラメータ化はもっとも

困難な仕事である。大気と地表面間の水循環では、降雨中の遮断蒸発

(濡れた枝・葉からの蒸発)が大きく、日本などでは年間蒸発散量の30~40%

が降雨日約100日間に生じている。これは速い水循環である。

いっぽう、土壌中に浸透した雨水は根から吸い上げられ葉面の気孔を通して

大部分が晴天日に蒸散する。これは遅い水循環である。森林では、速い水循環

と遅い循環の両過程によって気候へ影響を及ぼしている。

森林からは、水面からの年蒸発量に匹敵する大きさの年蒸発散量がある。

また、光合成を通して酸素と二酸化炭素の交換が行われ、炭素の

蓄積が行われている。これは動物の食糧となり、人類の燃料・エネルギー

として利用されている。

種々の地表面についての地表面熱交換のパラメータ化とその応用のための

基礎的研究が行なわれた。

(3)将来研究 :さまざまな時空間スケールにおける

陸面-大気相互作用

各種地表面について基礎的研究が行なわれてきた。今後は

それらを基として、さまさまな時空間スケールにおける陸面-大気相互

作用の研究へと向かうことになろう。そうして様々な地表面が複合した地域、

あるいは地表面の改変が気候変動や局地気象環境に及ぼす影響について、

定量的な理解が深められるであろう。

かって著者のグループに属していて、現在その分野のリーダーとして

活躍している研究者、及び筆者の研究テーマは次の通りである。

a 徐 健青:(裸地面パラメータ化)

⇒広域における熱・水収支の長期変動と植生変化の解析、

及び乾燥・半乾燥域・高原域を含む広域熱収支・水収支の評価

b 松島 大:(衛星利用のフラックス評価)

⇒衛星データと数値モデル併用の地表面フラックス・水分条件の評価法、

及びこれを用いたフラックス・水分条件の時空間分布図の作成

c 三枝信子:(裸地面パラメータ化)

⇒アジア陸域のCO2フラックス長期モニタリング

d 渡辺 力:(植生地の交換量)

⇒植生動態や炭素循環を含めた陸面-大気相互作用の解明、

及び大気境界層におけるフラックス形成過程の解明

e 山崎 剛:(積雪のパラメータ化)

⇒雪氷圏・植生地の熱・水収支の研究

f 桑形恒男:(複雑地形における熱収支)

⇒植物の生理・生態プロセスを考慮した植物の応答と大気-植生相互作用、

及び起伏地形や土地利用の変化が局地気象環境に及ぼす影響

g 近藤純正:(地表面熱収支・水収支)

⇒地球温暖化問題、観測所周辺環境と地上の温暖化量の実態把握

クリックして次の各「研究者の研究内容」

を参照し、プラウザの「戻る」を押してもどってください。

この15.2節では、これまでの社会背景と関連研究及び現在~将来研究について

概観してきた。

以下では、これまでに行ってきた各種地表面についての研究を振り返ること

にしよう。

15.3 水面の熱収支研究

15.3.1 十和田湖に始まる湖面蒸発の研究

社会状況 社会的要請

太平洋戦争の終結(1945) 水資源の開発

戦後の復興 湖(貯水池)からの蒸発量の評価

電力(水資源量)の不足

基礎研究から実用まで

蒸発量評価の従来法:接地境界層内の対数則に基づく2高度法(Thonthwait & Holtman, 1939)

意外な結果:水温が気温に比べて高温な冬期に蒸発量が小さい(直感的におかしい!)

→大気安定度の効果→KEYPS式の導入

→野外観測、KEYPS式の確認(特に安定時にKEYPS式が不成立)

世界でも同様な問題が生じていた!

多高度観測法 →波しぶき氷結、多高度観測法不能→バルク法開発の動機(次の15.3.2項を参照)

この段階でのバルク法 ①水面粗度の従来結果→実験式にまとめる

②大気安定度考慮 →風速と、水温・気温差の関数として表現する

十和田湖の結果:蒸発量は冬期に多く、夏期に少ない→貯熱の効果→浅い野尻湖で観測し確証へ

湖面風速の空間分布 湖全面からの総蒸発量評価(大きな仕事となる!)

⇒野尻湖での方法:空気力学的方法(バルク法)と熱収支的方法の併用でチェック

日本各地の湖面蒸発量の評価:現地観測による方法は困難

→水温も予測する熱収支計算法 ①風速依存性は弱い(適当な資料から推定可能)

②放射量の推定式作成へ

1980年代以前の気象庁ルーチン日射量観測の誤差を指摘!

この指摘が1980年代以降の日射量観測精度の向上に役立つことになる

参考

湖面蒸発の詳しい研究経過については本ホームページの「身近な気象」の

「5.十和田湖物語」

を参照のこと。

15.3.2 東シナ海における熱収支の研究

社会状況 社会的要請

伊勢湾台風(1959) 沿岸防災 →平塚沖海洋観測塔建造(1965)

低気圧発達による船舶遭難 数値予報の精度向上→東シナ海気団変質実験AMTEX

大雪による首都圏の交通麻痺

研究の目的

海面フラックスの広域分布の評価

バルク法の精密化 →最終成果:東シナ海の海面熱収支分布(1976)

他の海域へも応用可能

研究の動機

①十和田湖で用いたバルク係数は低い精度

②運動量・顕熱・潜熱輸送に対して区別なし

③海ではバルク法と熱収支法との併用不可 決意 →新しいバルク法の開発(1975)

バルク法の精度を上げるために行った関連研究

気温測定に及ぼす放射の影響

乾湿計定数の通風速と受感部の大きさへの依存性

風杯式風速計の動特性(回りすぎの評価)

風波・うねりが見かけ上の観測風速分布に与える影響

観測塔が周辺気流に及ぼす影響(測器の取り付け位置の決定)

海面風波上にできる風速分布のキンク(遷移層)の否定、うねり同期の風速変動(1972)

接地層の気温鉛直分布に及ぼす大気放射の影響(プロファイル関数の吟味)

波の高周波成分と海面粗度の関係

水面スキン層の流れと水温ギャップ

表層海洋中の乱流フラックスのパラメータ化

追加確認研究(間違っていれば改良するための研究)

海洋混合層内の流速・塩分濃度・水温の鉛直分布(1979)

接地層のプロファイル関数の決定、特に強安定時に静流と砕波の発生(1978)

カルマン定数の決定(k=0.39:1982) ←(k=0.35:Businger et al., 1971, への反論)

微風時の自由対流条件における顕熱輸送(1997):微風時のバルク係数も正しいことの確認

協力研究プロジェクト推進上の問題点

推進グループによる決定

計画案 → 不十分さによる不完全な成果

時期 → 準備不足の観測(品質の悪いデータ)

便乗参加→ 良・悪の2種類の区別は困難

(注意) 金に誘惑されるな! 仲間外れを恐れるな! 社会的責任を!

参考

バルク法の開発については、本ホームページの「身近な気象」

の「M16.海面バルク法物語」

を参照のこと。

15.4 各種地表面の熱収支:陸面の素過程

15.4.1 積雪面

社会的要請

数値予報の精度向上 ⇒地表面過程(大気-地表面交換量)

水資源(積雪)の定量的把握 ⇒融雪・出水量の評価

研究の動機

海面の次に取り組みやすい陸面(積雪は水)

データも豊富な「低温科学」を創刊号から読破 →積雪面・積雪内のパラメータ化(1987~)

(参考)北海道大学低温研究所設置(1941)、学術誌「低温科学」創刊(1944)

積雪モデルと検証と応用

山岳積雪地における野外観測

融雪モデルの流域への応用、出水量の予測

衛星データ利用による融雪と河川水温と雪線の季節変化

15.4.2 裸地面

背 景

中国乾燥域HEIFE計画への参加の呼びかけ(1986頃)

他グループによるHEIHE観測(1988~95)

研 究

乾燥域砂漠の水・熱収支量の見積り

従来法では観測誤差内→不参加→新しい水・熱収支評価法の開発

土壌種類ごとの水・熱収支評価

水収支気候:降水・流出・蒸発量の関係図

森林遮断蒸発量の実験→砂漠蒸発量は風速に依存せず!

砂時計に見た砂漠-大気の水循環

タンクモデル(菅原、1952)

バケツモデル(Manabe, 1969) 新バケツモデル(1993)

タンクの係数を少なく、バケツの単純性を活かした

参考

裸地面のパラメータ化と並行して、80日間大砂時計を造るための準備実験を

していた。試作品の24時間砂時計の中に砂漠の自然があることに気づいた。

本ホームページの「身近な気象」

の「M17.砂時計に観る地球の自然」

を参照のこと。

15.4.3 植生地

研究の動機

最後に残してあった難しい地表面過程 →試算から蒸発散量推定が可能 →研究の推進へ

研究の発展経過 群落モデル ⇔ モデルの検証と応用

キャノピー風速(井上栄一、1963)

2次元風速分布の計算(1976)

運動量と顕熱輸送のモデル計算(1986)

葉面蒸散コンダクタンスモデル(1982) 詳細多層モデル

目的に応じて (1)2層モデル

(2)並列源モデル

(3)平面的モデル

応用のための研究

熱収支の日変化季節変化の水田地帯への適用

衛星赤外データ利用による広域熱収支分布

衛星分光反射率から葉面輸送係数の推定

15.4.4 熱収支量算定の線形モデル

数値実験による深い湖の熱収支季節変化の特徴(1967)

乾燥域の草地や裸地に対する蒸発効率の推定(1971)

地表面温度と熱収支の周期解の応用(1992)

地表面の交換速度と蒸発効率の推定(Kimura&Shimizu、1994)

気象要素の日変化を用いる地表面の交換速度と蒸発効率の推定(1995)

15.5 複雑地形における熱収支

背景と研究の動機 社会的要請 研究

戦後最大の冷害凶作(1980~83)

東北地方多地点一斉発生山火事(1983) 下層大気冷却機構の解明 放射冷却/盆地冷却

地域~広域気象の解明 斜面流/広域熱収支

局地循環と熱収支

時を遡って、そして時は経過して

1957年 館野における夜間冷却の共同観測

→接地層の放射冷却の計算 raized minimum(elevated minimum)の理論的説明!

(参考)Lake(1956)による raized minimum 観測事実(成因不明)

1987年 病室内で見た raized minimum !

15.6 地球温暖化問題

地球の気候を支配する4大要素

①太陽放射量の大きさ

②地球のアルベド: 地表面の状態、雲、エアロゾル(黄砂も含む)

③温室効果気体の量: 水蒸気、二酸化炭素、オゾン、メタン、ほか微量気体

④対流効果: 放射平衡からのずれ、雲の発生とアルベド、フードバック過程

地球温暖化に含まれる問題

①地上付近の世界平均気温の上昇、地域による違い

②雨・雪の降り方の変化、多雨・少雨地域の発生

③その他の気候要素の変化

④これらに伴う生態系、水資源量などの変化

(1)長期的な気温上昇の実態

地上気温の世界平均値は100年間当たり0.6~1℃の割合で

上昇しているといわれている。その根拠となっている気温データの殆んどは、

中都市にある観測所で得られたもので、都市化の影響を受けて

いる。そのため、筆者は以前からこの昇温率について疑問をもっており、

最近この問題に取り組むことにした。

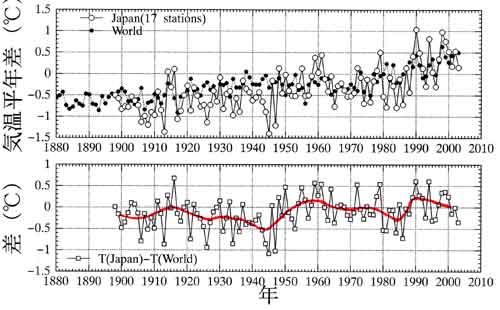

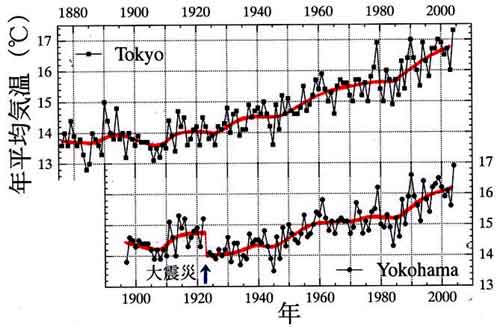

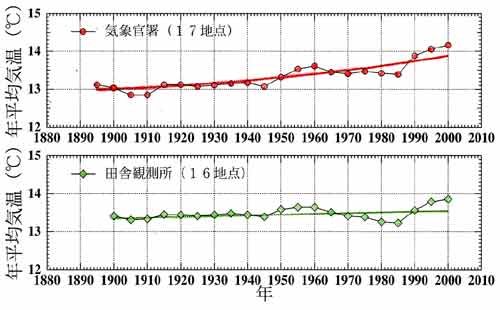

図15.1(上)は日本の17ヶ所の気候観測所における平均気温と、世界の約1200

ヵ所の気候観測所における平均気温の経年変化を示したものである。

図15.1 (上) 日本(白丸印)と世界(黒丸印)の地上平均気温の経年変化、

(下)日本の平均気温と世界の平均気温の差の経年変化、赤の実線は長期変化

の傾向。ただし日本については気象庁が選んでいる17気象官署データ、

世界については約1200ヵ所の気象観測所データに基づく。

(データは気象庁ホームページより引用。図は「研究の指針」の

「4.温暖化は進んでいるか」の最後の「コメントと感想」の”コメント4”

に対する回答に付けた図に同じ)

全体的な傾向を見やくするために、図15.1(下)は日本平均と世界平均の差の

経年変化を示したものである。2つの特徴が見える。

①20~30年程度の変動は地域による違いとみなされ、振幅は±0.2℃程度で

ある。

②太平洋戦争終結1945年を境にして日本が0.2℃程度上昇したのは、戦後

日本の都市化が世界平均の都市化に比べて大きかったことによるのでは

あるまいか。

筆者は全国各地の気象官署(気象台、測候所)やアメダスを視察し、それらの

周辺環境から上記の17気候観測所のほとんどは、都市化や陽だまり効果を受

けて年平均気温が近年高めであると判断し、周辺環境が良好な田舎

観測所のデータでなければ、地球温暖化の実態は掴めないと思うように

なった。

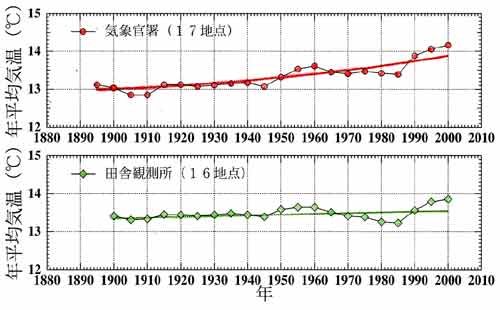

図15.2は日本の17気候観測所(気象庁選定)と、16田舎観測所(筆者による選定、

沿岸8地点、内陸8地点の平均)における年平均気温の経年変化の比較である。

図15.2 (上)気象官署17地点の平均気温の経年変化、(下)田舎観測所16地点

の平均気温の経年変化。(「研究の指針」の「

K11.温暖化は進んでいるか(2)」の図11.17に同じ)

100年間当たりの気温上昇率は、17気候観測所のデータでは0.9℃程度である

のに対し、16田舎観測所では0.2℃程度である。

(2)気温観測に及ぼす都市化の影響

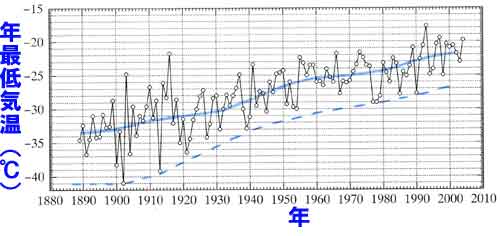

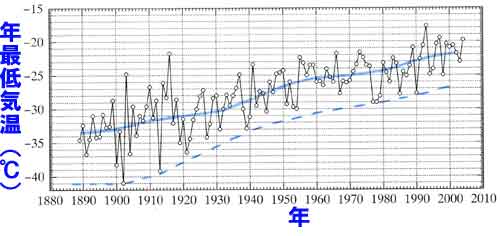

都市化の影響がもっとも現れやすいのは、冬期の放射冷却によって生じる

年最低気温(極値)である。図15.3は旭川の年最低気温の経年変化である。

旭川ではこの100年間に約10℃も上昇した。最近の積雪域では、除雪は機械に

よって徹底的に行われるようになり、その影響が放射冷却の弱化として現れて

いる。

図15.3 旭川における年最低気温の経年変化。青の実線は長期的傾向、

青の破線は数十年に1回の頻度で発生する極低温の出現傾向を示す。

(「身近な気象」の「8.都市化と放射冷却」の

図8.1に同じ)

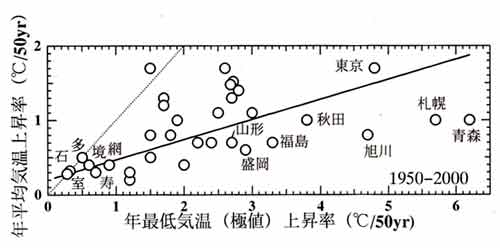

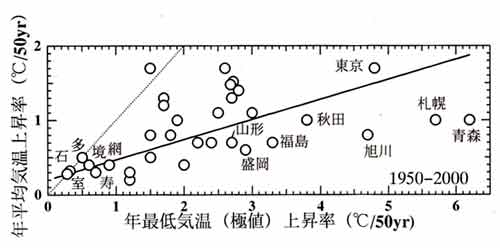

他の気象官署について調べた最近の50年間の結果が図15.4に示されている。

年平均気温の上昇率(縦軸)に比べて、年最低気温の上昇率(横軸)は

数倍もある。

図15.4 気象官署(気象台と旧測候所)における年最低気温(極値)と

年平均気温の50年間当たりの上昇率の関係。

黒印のプロットに付けた地点略称は、石:石廊崎、室:室戸岬、多:多度津、

寿:寿都、網:網走。(「研究の指針」の「K10.都市化

の判定基準」の図10.17に同じ)

冬期に積雪地となる青森、札幌、旭川、秋田、福島、盛岡、山形は年平均

気温の上昇率に比べて年最低気温(極値)の上昇率が大きく、太い実線の

下側にプロットされている。

これらの地点では冬期の放射冷却が近年急速に弱化していることを

意味している。

(3)データ利用に関する今後の課題

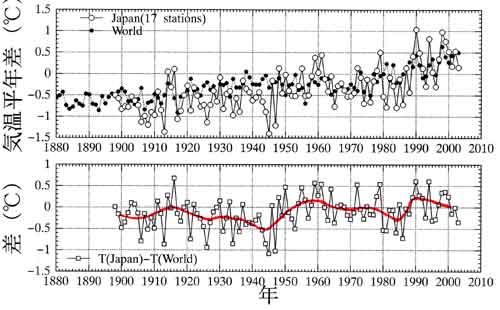

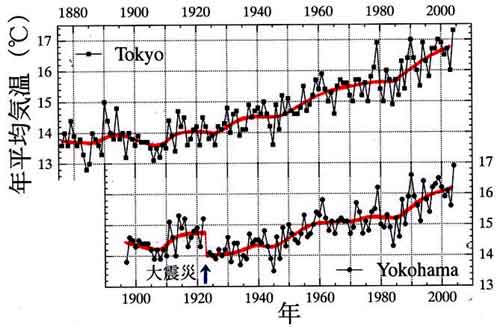

図15.5 東京(上)と横浜(下)の年平均気温の経年変化。

1923年の関東大震災後の横浜における年平均気温の下降に注目。

1923年の関東大震災によって、東京も横浜も大火に見舞われた。

図15.5によれば、火災後の横浜の年平均気温は約0.8℃低下したが、東京では

気温低下は生じなかった。当時の東京(中央気象台)の露場は濠端にあり、

広々としていたので、震災前も陽だまり効果は生じていなかった。

しかし、横浜測候所の露場は狭く、震災前は陽だまり効果で

年平均気温は高めに観測されていた。震災で周辺の建物が焼失

し、風通りがよくなり年平均気温の観測値は0.8℃も下降した。

備考(1)

陽だまり効果について、その他の例は、本ホームページの「研究の指針」の

「K14.地球温暖化問題」の図表番号(18/42)

に掲載の一覧表を参照のこと。

網走地方気象台では、旧庁舎(1階建て)が新庁舎(2階建て)に建て替え

られた1988年以後、年平均気温は0.4℃上昇した。この上昇について、

数値シミュレーションからも確認しよう!

高知地方気象台では、1945年以後の周辺環境の変化に伴に年平均気温は

約1℃上昇した。この上昇についても建物周りの気温分布の数値

シミュレーションから確認しよう!

備考(2)

本ホームページの「研究の指針」の

「K12.温暖化は進んでいるか(3)」の図12.3に網走地方気象台の

旧庁舎と新庁舎の配置図が掲載されている。

同じく図12.8に、高知地方気象台の気温上昇が示されている。

備考(3)

高知地方気象台の周辺環境の変遷についての詳細は、

本ホームページの「写真の記録」の

「53. 高知と室戸岬の観測所」の

高知地方気象台周辺の地図(a)(b)(c)を参照のこと。

地球温暖化が進むと、鉛直循環と南北循環が盛んになると予想されること

から、とくに極域で気温上昇が顕著になる可能性はある。定性的には正しく

とも、既存のルーチン観測資料だけでは定量的な議論は難しい。

こうした極域の昇温率について、研究者も報道機関も過大に報道している

可能性はないのか?

その例が最近の新聞に掲載されていたので、取り上げて話題としたい。

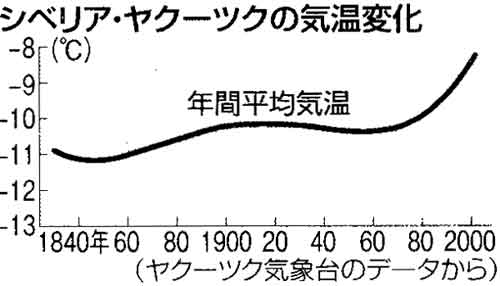

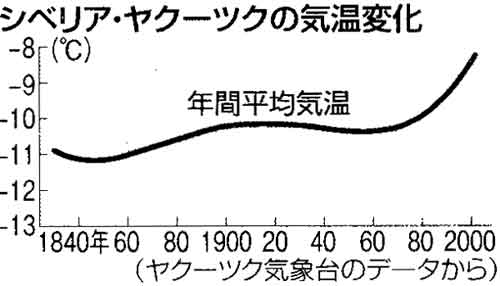

図15.6 シベリアのヤクーツクにおける年平均気温の経年変化。

(朝日新聞2006年1月11日付朝刊の記事「北極が激変、

研究加速を、永久凍土の融解・・・」より引用=朝日新聞社より承諾済み。

この図は朝日新聞社に無断で転載することは禁じられています。)

ヤクーツクは冬期に大陸高気圧が発達するシベリアにあり、1月の月平均気温

はマイナス40℃以下である。日本のデータで調べたように、積雪域では

都市化や除雪が気温観測値に大きな影響を及ぼす。

ヤクーツク気象台の周辺環境について遠藤伸彦さんによれば、地上気象の

観測露場周辺は最近の日本の気象官署のそれに比べて広々としており、

庁舎等の建物から30~50m以上は離れている。

図15.7 ヤクーツク気象台のゾンデ観測庁舎(2階建て)から見た南方向、

人物の向こう側の柵内が地上観測露場。気象台の本庁舎(3階建て)は

写真範囲外の左(東側)の南よりの位置にある。この写真を撮影したゾンデ

観測庁舎(2階建て、高さ約10m、横約15m)の左(東側)にはサッカー場

兼ゾンデ放球場がある。

(遠藤伸彦氏のご好意による)

この状況を考慮すると、ヤクーツク気象台では気温観測に及ぼす陽だまり効果

は無視できると考えられる。

山崎剛さんによれば、ヤクーツク周辺の積雪量は30~50cmであり、この

大部分は冬の初めに降ったものである。冬期は厳寒で積雪の熱伝導率が

小さいために、気温は非常に低いにもかかわらず、積雪下の土壌はそれほど

温度が下がらないので、積雪内部には上ほど温度の低い強い温度勾配ができて

いる。そのために、積雪下層から上層への水蒸気輸送が起き、それに伴い、

「しもざらめ雪」が発達する。積雪の変成でできた「しもざらめ雪」は同じ

密度の雪に比べ、圧密しにくいことと熱伝導率が小さいのが特徴である。

それがさらに効果的な熱遮断をすることになる。

熱遮断が大きくなっている積雪を部分的にでも除雪すると、積雪下の土壌

からの上向きの熱輸送量を変えてしまう可能性がある。

冬期のヤクーツク市内(レナ川の水面に近いところの標高は100m強)

は濃い霧に覆われることが多いらしい。ところが、20kmほど離れた河岸段丘上

にあるタイガ林(GAMEシベリア観測サイト、標高約200m)では

冬には晴れていることが多い。市内の霧は車など人間生活で排出される

水蒸気がすぐ凝結して霧となることが考えられる。

これと同様な原因で冬期アラスカのフェアバンクスでも霧が発生する。

冬のフェアバンクスでは接地逆転層が発達し、その気温分布について、

以前に筆者は大気層の放射冷却を計算したことがある。

極域では強い接地逆転層が発達し、その中の乱流は微弱で層流状態になり、

住宅地域からの排熱は上空へほとんど拡散されることなく、気象観測露場

付近まで流れてくるのではなかろうか?

それゆえ、極域の都市にある気象観測所で得られた気温は、近年高めに

観測され、周辺の広い地域の代表性はなくなっている可能性がある。

都市でなくても観測所の周辺が込み入り、除雪が行われるなど、周辺の

改変があれば、気温観測値に影響が出ているのではなかろうか?

強い接地逆転層が発達する極域大陸上の都市

で観測された平均気温は、周辺の広大な自然の平均気温を代表しない

ことを数値シュミレーションによっても確認しよう!

備考(4)

下層大気が非常に安定になると、乱流はほとんど無くなり、静流状態となる。

本ホームページの「身近な気象」の

「M16. 海面バルク法物語」の

最後の16.7節の図16.14~16.16を参照のこと。

上記の数値シュミレーションは、このような大気、つまり煙が棚引くような

状態が混在する場合について行うことになる。新しい挑戦となるが、結果は

気象・気候変動の研究分野に大きな貢献をもた

らすに相違ない。

データ解析において付記して起きたいことがある。

筆者が以前から懸念していることは、野外観測に参加している

研究者の一部には事前準備が不足し、気象観測が十分にできない者もいる

ようだし、データの品質管理ができないまま解析している例が少なからず

存在する。

報告されるデータは鵜呑みにせず、慎重に取り扱うよう心がけよう。

データ解析や計算だけする者も観測値が何を表しているかを理解する能力を、

観測する者も理論的な考察ができる能力を身につけておかねばならない。

15.7 あとがき

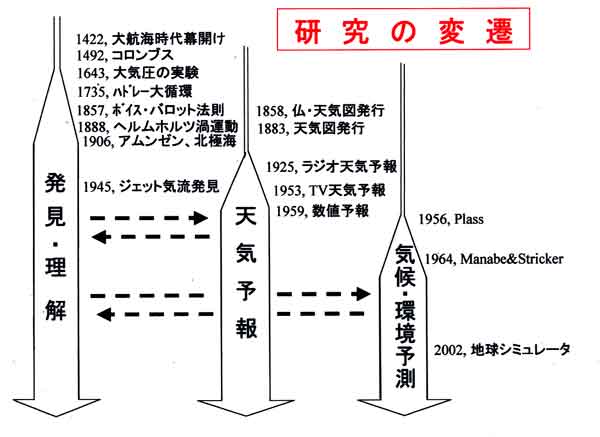

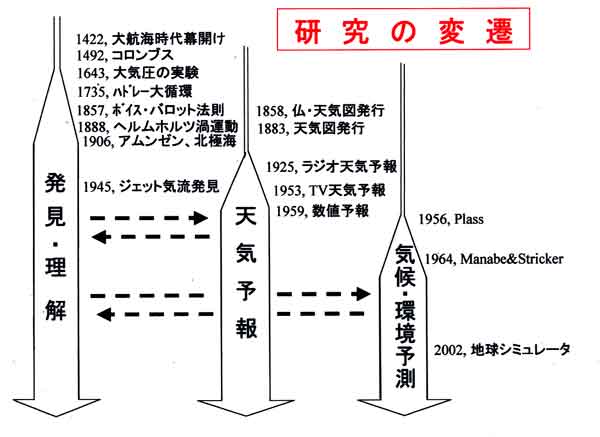

図15.8 は、現象の発見と理解、天気予報、気候・環境予測の変遷を模式化

したものである。

図15.8 研究の変遷、時代は縦軸の上から下へ流れる。

15世紀の大航海時代の幕開けに始まって、人びとは地球上の風や循環を

知ることとなり、それを応用して航海をするようなった。

クリミヤ半島の海戦で軍艦が暴風雨で沈没する事件があってから、天気予報が

行われるようになり、1950年代からはテレビの普及とともに一般の人びと

にも利用されるようになってきた。

1900年代の終わりになると、気候・環境予測が社会的にも重要に

なった。天気予報も気候・環境予測も自然に対する理解が深まるとともに

精度は向上していくことになる。

研究は、主に素過程の研究に始まるが、今後は素過程に関する理解を一層

深めると同時に、個々の素過程間の相互作用、さらに生態系との相互作用も

含めて、総合化の必要性が高まってくるだろう。

研究会の各講演者の要旨

第26回メソ気象研究会「21世紀の境界層研究の役割と課題ーその変遷のなかでー」

近藤純正(東北大学名誉教授):

「これまでの境界層研究ー私の研究を中心にして、そして温暖化問題ー」

日下博幸(電力中央研究所流体科学領域):

「都市境界層ー都市気候の予測と解析に向けたモデリングー」

山田哲司(米国YSA社):

「建物周りの境界層ー気象モデルと流体力学モデルの結合ー」

木村富士男(筑波大学生命環境科学研究科):

「大気境界層ー雲・降水過程における重要性ー」

近藤裕昭(産業技術総合研究所):

「これからの境界層研究ー社会的要請に基づく研究の総合化(本格研究)-」

クリックして次の各「講演者の講演要旨」

を参照し、プラウザの「戻る」を押してもどってください。