次に進む

1つ戻る

- 0.はじめに、RAMS認証書をすぐ出して

- 1.機能安全とRAMS、SIL認証

- 2.マネジメントメカニズムの活用

- 3.日本流とRAMS流の比較【初期段階】 MS構築

- 4.日本流とRAMS流の比較【第3段階・第4段階】PRA,SRA,セーフティケース

- 5.日本流とRAMS流の比較【第5段階〜第7段階】

- 6.Codes of Practice(実績に基づく評価)

- 7.テンプレートによる対応

- 8.HAZOP・FMEAについて

- 9.認証コストを抑える工夫・プロジェクト体制別認証対応

- 10.安全関連・非安全関連機能の分別、国際標準化活動

- 11.セーフティケースの概要(EN 50129)

- 12.日本流とRAMS流の比較【第8段階以降】

- 13.EN 50128(IEC 62279)の構造について

- 14.信頼度と安全性について

- 15.RAMSクイズ

- 16.認証書とセーフティケースはセット、参考文献

- 17.V&V

- 18.RAMSに基づくISA

- 19.RAMS認証についての誤解

- 20.RAMSの安全性立証戦略

目次

認証コストを抑える工夫

認証範囲の絞り込み

ここまで、RAMS流と日本流(暗黙知ベースの流儀)の違う点ばかり見てきました。

あなたの元気もなくなってきたので、今度は類似点を紹介します。理屈はともかく、「客先がOKって言っているならばOK」という話をします。

そういうのを待っていました。

「RAM」なのか「S」なのか

「RAMS認証」と言っても、実際には、製品によってR、A、M、Sの、どこに重みを置くかは種類や使用者の考え方で異なっています。

例えば、一般的に信号製品は安全(Safety)が重要視されています。しかし、安全面よりも、日々のちょっとした故障やメンテナンスに伴うコストのほうがインパクトが大きい鉄道車両製品の場合、RAM(信頼性等)が重視されています。

適合性評価が必要な対象となる規格も、信号製品のような安全性が特に必要な製品分野では、RAMSではなく、RAMSの一部と言うこともできる、IEC 62425(EN 50129)に基づくセーフティケースについての認証(又は適合していることの証明。認証より効力が低い)が要求されます。一方、信頼性がより問われる鉄道車両では、IEC 62278のRAMに関する認証が必要となることが多いです(下表参照下さい)。

そのため、「認証が必要」と言われた場合でも、製品全体が認証される必要があるのかを聞くことは大切です。

認証の範囲が広ければ広いほど、時間もコストも要することになりますので、なぜ認証が必要なのか、安全上重要な部品に限って認証を受けることでは不十分なのか、等、認証範囲を必要最小限に絞っていくことは、メーカーにとっても、納入先にとっても時間やコストの節約になることですから、契約前に取り決めているような事情がない場合には、両者がよく相談することが両者のメリットになると考えます。

|

規格名 |

国際規格 |

欧州規格 |

主な適用対象 |

|

信頼性、稼働率、保守性及び安全性(RAMS) |

IEC

62278:2002

IEC TR

62278-3:2010

IEC TR

62278-4:2016 |

EN

50126-1:2017

EN

50126-2:2018

CLC/TR

50126-3:2009

PrEN

50126-5:2012 |

車両、車両部品

欧州法TSI(車両、信号)※EN50126-2(リスクアセスメント及び力量管理方法について適用される) |

|

セーフティケース |

IEC

62425:2007 |

EN

50129:2018 |

信号(SILの認証) |

|

IEC

62279:2015 |

EN

50128:2011 |

信号(SILの認証) |

|

|

車上ソフトウェア |

− |

EN

50657:2017 |

車両部品 |

|

安全関係通信 |

IEC

62280:2014 |

EN

50159:2010 |

信号(SILの認証) |

表中の太字の規格が、いわゆるRAMSそのものです。

そうなんだ!

認証って、製品全体を受けるものだと思い込んでたから、値切るなんて全然考えてなかったよ。

さっそくA国と連絡をとって、認証が必要な範囲を協議してみるね!

あなたも一緒に来ていいよ。

そういうのは、コンサルタントになりそうなので、ご遠慮します。

陰ながら応援しますね。

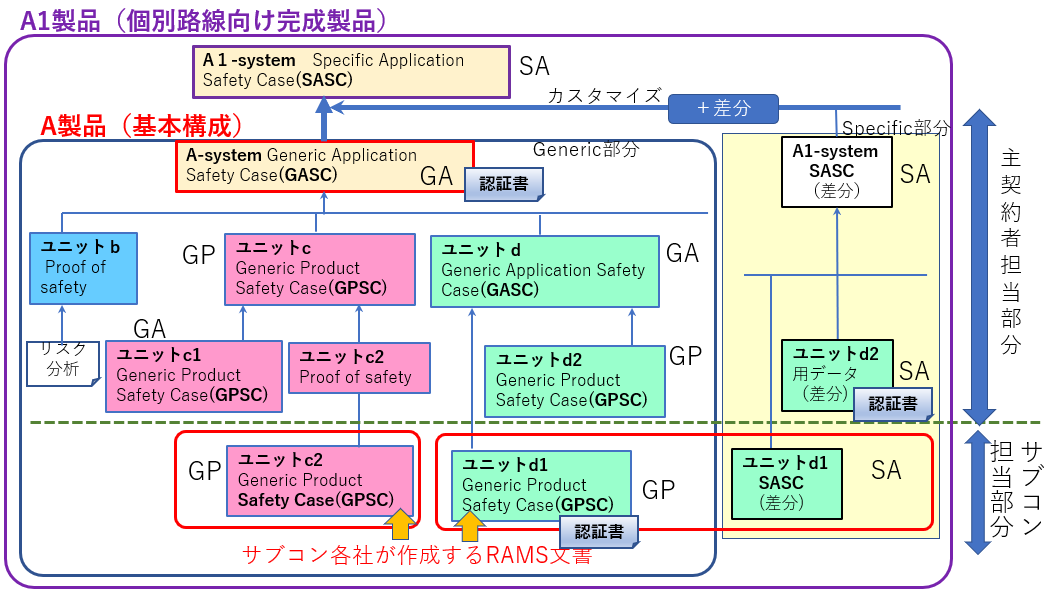

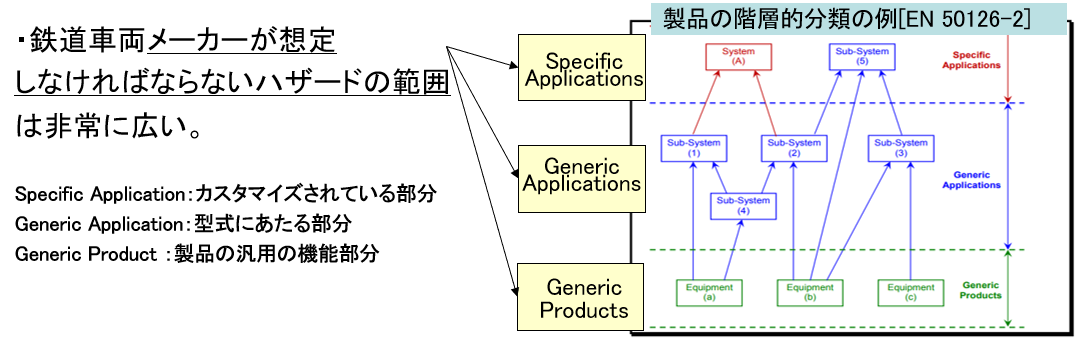

次のページや4のセーフティーケースにおいてもご説明していますが、下図(再掲)のように製品を構造化し、基本的な製品(GP:Generic Product、GA:Generic Application)と、路線ごとによって異なる部分(Specific Application)に切り分けた設計とすることも適合性認証上有利です。これを行うための設計を製品に落とし込むのは大変だと思いますが、プログラム内にパラメータをハードコーディングしないことなどのコーディングルールを後から決めても意味がなく、実際に制作する前に決めておく必要があります。