���ɐi��

�P�߂�

- 0.�͂��߂ɁARAMS�F�؏��������o����

- 1.�@�\���S��RAMS�ASIL�F��

- 2.�}�l�W�����g���J�j�Y���̊��p

- 3.���{����RAMS���̔�r�y�����i�K�z�@MS�\�z

- 4.���{����RAMS���̔�r�y��R�i�K�E��S�i�K�zPRA,SRA,�Z�[�t�e�B�P�[�X

- 5.���{����RAMS���̔�r�y��T�i�K�`��V�i�K�z

- 6.Codes of Practice(���тɊ�Â��]��)

- 7.�e���v���[�g�ɂ��Ή�

- 8.HAZOP�EFMEA�ɂ���

- 9.�F�R�X�g��}����H�v�E�v���W�F�N�g�̐��ʔF�ؑΉ�

- 10.���S�֘A�E����S�֘A�@�\�̕��ʁA���ەW��������

- 11.�Z�[�t�e�B�P�[�X�̊T�v(EN 50129)

- 12.���{����RAMS���̔�r�y��W�i�K�ȍ~�z

- 13.EN 50128(IEC 62279)�̍\���ɂ���

- 14.�M���x�ƈ��S���ɂ���

- 15.RAMS�N�C�Y

- 16.�F�؏��ƃZ�[�t�e�B�P�[�X�̓Z�b�g�A�Q�l����

- 17.V��V

- 18.RAMS�Ɋ�Â�ISA

- 19.RAMS�F�ɂ��Ă̌��

- 20.RAMS�̈��S�����ؐ헪

�ڎ�

��̓I�ȋK�i�Ή�

�Z�[�t�e�B�P�[�X(EN 50129�AIEC 62425)

���̕�����NjL���܂��B

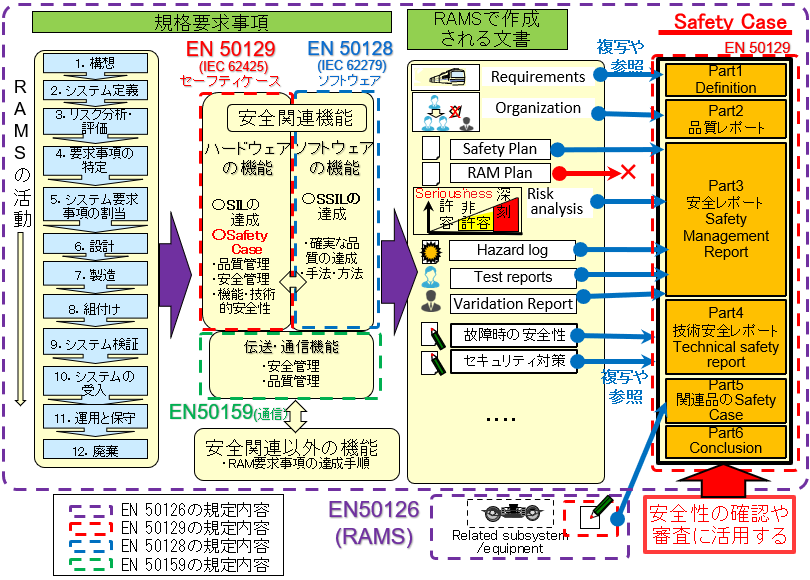

EN50129(IEC 62425)�̊T�v

���̋K�i�́A�V�X�e���╔�i�̈��S�Ɋւ��āA�K�v�Ȉ��S�����m�ۂ��邽�߂̊Ǘ����s�������Ƃ𗧏��鏑�ނł���u�Z�[�t�e�B�P�[�X�v���܂Ƃ߂邱�Ƃ��L�q���Ă��܂��B�n�[�h�E�F�A�̈��S�ɂ��Ă̏ؖ��ɂ��ẮA��q���܂��B

�Z�[�t�e�B�P�[�X�́ARAMS�Ɋ�Â������ŗl�X�ɍ����v��⌟�،��ʂ̕������Q�Ƃ�����̂ł��̂ŁA��̓I�ȌX�̊����͂��̃����N��̕������Q�Ƃ���`�ɂȂ�܂����A��ʓI�ɕ��G�ȃV�X�e���ق��Z�[�t�e�B�P�[�X�{���ƃ����N�敶���̑��ʂ͖c��ȗ��ɂȂ�܂��B�悭������uRAMS�̕������g���b�N�Z�䕪�������v�Ƃ����b�͂���̘b�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�Z�[�t�e�B�P�[�X�͐��i�̈��S���𗧏�����̂ł��̂ŁA�s���@�ցA���p�ҁA�T�v���C�����m�A���邢�͔F�؋@�ւ�NoBo����AsBo�̐R���ΏۂƂȂ����߁A�F�؏������߂��Ȃ��Č��ł����Ă��Z�[�t�e�B�P�[�X�͋��߂��邱�Ƃ͂���܂��B

��͐��i�����łɂ��邯��ǁu�Z�[�t�e�B�P�[�X�v�Ƃ��ĕ������܂Ƃ܂��Ă��Ȃ����[�J�[�����ɂ�����ẮA�Z�[�t�e�B�P�[�X�ɏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������i�}�P�Q�Ɓj���A����łǂ̂��炢������Ă��邩�A�Ƃ����ϓ_���炱��EN50129�i����IEC62425)���t���璭�߂邱�ƂŁA����������ˑR�Z�[�t�e�B�P�[�X�̒�o�����߂�ꂽ�ꍇ�ɂ��A����Ă��ɁA�ǂ̂��炢�̕����������ł����������c���ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

EN50129�̈ʒu�t���@�܂Ƃ�

- EN50129�́ARAMS(EN 50126-1:2017)�ɂ����č쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�핶���̂������S���Ɋւ��āA�i���Ǘ��A���S�Ǘ���@�A���S��S�ۂ���Z�p�I�ȗ��R�𗧏��鏑���uSafety�@Case�i�Z�[�t�e�B�P�[�X�j�v�̂܂Ƃߕ����K��������́B

- EN50129�́A���S�֘A�V�X�e���S�̂ɂ��A�P�̂̕��i�ɂ��K�p���邱�Ƃ��\�Ƃ���Ă���B��ʓI�����G�ȃV�X�e���قǖc��ȗ��ƂȂ�B

Safety�@Case�̗��p��

- Safety Case�́A�T�v���C�����m�A�S�����ƎҁA�s�����̈��S���̊m�F�E�R���ɗ��p����Ă���B

- RAMS�F�؏��͕s�v�ł��ASafety Case�̒�o�����߂���ꍇ������B

�}���N���b�N����ƁA���₷��pdf�t�@�C�����\������܂��B���Q�l�ɁB

RAMS�̃e���v���[�g����u���̐[���v

RAMS�Ή������悤�Ƃ����ۂɁA������������悢����Ȃ��A�Ƃ����b���܂��B

���̂悤�ȕ��͂���܂ł��Љ���@�\���S�Ɋ�Â��āA�}�l�W�����g���s����g�D���A�v�������ă��X�N���͂��ă��X�N�����炵�Ă����C���[�W���K�i�̊T�v�ł��̂ŁA���̂悤�Ȕw�i������������ŋK�i��ǂ߂ARAMS�K�i�ɏ����Ă�����e����z�������Ǝv���܂��B

���̃Z�[�t�e�B�P�[�X�iSafety Case�j�ɂ��ẮA�p���ƃh�C�c�ł͈Ⴄ�X�����A�ƁA2002�N�x�ɓS�����������ǂŊJ�Â��ꂽ��P��RAMS�u�K��ŁA�h�C�c�E�u���E���V���o�C�N��w�̋����ł������i�����j�u�t���畷���Ă��܂��B�p���͎菇�̊m�����̏ؖ��ɏd�_��������A���̂悤�ȏ��ނ������Y�t����邪�A�h�C�c�̓��X�N���ǂ̂悤�ɉ������Ă��邩�̌��ɏd������������X�������铙�A���B����ł�����̂����͂Ȃ��A�h�C�c����݂�A�C�M���X�̃Z�[�t�e�B�P�[�X�́u�P�[�X�v�i���ޓ���j���A�Ƃ����b�ł��B�K�i�ɋ�̓I�Ȃ�����t�H�[�}�b�g�܂Ō��܂��Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA��Ђ�A�F�؋@�ւɂ���ĈႤ�͍̂\��Ȃ��A�ނ��듖�R�Ȃ킯�ł��B

�ŏ����A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��|�C���g�͋K�i�ɏ�����Ă���̂ŁA�K�i�ɏ����Ă��邱�Ƃɉ����Ă��������̂ł��B���̐[����ԗ����ɂ��Ă͖����Ǝv���܂����A��肠�����Ȍ��ɏ����đS�̂���U������������j�Ői�߂�Ɠڍ����Ȃ��Ǝv���܂��B

�e���v���[�g���������Ƃ��Ă��A���i�̎�ނɂ���Ă͉ߏ�Ȍ������Ă��邩������܂���̂ŁA�e���v���[�g�ȂǂƂ������̂͋p���ĕ��Q���傫���悤�Ɏv���܂��B2005�N�x�i����17�N�x�j�ɍ����ȓS�������A��v�S�����Ǝ҂����[�J�[����̎Q��Č��������u�ԗ�����e���v���[�g�v�Ɓu�M������e���v���[�g�v�Ƃ����Q��RAMS�܂����e���v���[�g��z�z���Ă��܂����A���̌㖼�O���Ȃ����Ƃ�������炩���Ǝv���܂��B�ǂ�Ȑ��i�ɂ������e���v���[�g�Ȃ�č��Ȃ��ł�����B

���̃e���v���[�g�͓��e�I�ɂ��e���ڂɎ�|�̐��������Ă���_���A�������肵�Ă���Ǐ��Ȃ̂ł����i��GA���i�ESP���i�̋�ʂ�A�g���[�T�r���e�B�̌��y���ォ�������_������܂����j�A��x�Ƃ��������쐬��Ƃ��n�߂Ă݂�ƁA���̂悤��RAMS�e���v���[�g�����A���鍀�ڂɂ��Ăǂ��܂Ō�������悢�̂��A�����̐[��������ŕK�v�\���Ȃ̂��ǂ����H�A�Ƃ����_�Ɏw�W�E����ρE�������Ƃ̃A�h�o�C�X�����邱�Ƃ̂ق����𗧂��Ǝ������Ă���������Ǝv���܂��B

�NjL�͂����܂łł�

��̓I�ȑΉ�

�O�������������Ă��݂܂���BSafety Case�Ɋւ��Ă̋�̓I�Ȃ����Ȃ̂ł����A�E�E�E

�@�W����K�i�A��̓I�ɂ�IEC 62425��5�͂��W���邱�Ƃ𗝉����A�{������Q�Ƃ����t���\���ȉ��̕\�̂悤�ɐ������Ă����܂��B�{����5.�͂���A�ʕ\���������p����Ă��܂��ˁB

�A���ɁARAMS���C�t�T�C�N���̂ǂ̒i�K�̊����ɂ����邩�AIEC 62278�iEN 50126-1�j�ƑΏƂ��Ȃ��猈�߂Ă����܂��BE1�ɂ��ẮA�Z�[�t�e�B�v�����̌v��ł��̂ŁARAMS�ł͑�2�i�K�Ŋm���iEstablish�j���A��3�i�K�ōX�V���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��Q�A��R�i�K�͕K�{�ł��i��P�i�K�ł̕��͂��W����ꍇ������܂��j�B

�B���̂��ƁA���̒i�K�̎��_�ŁA���ۂɂ��̊������s���Ă����܂��B

�C��̑�T�i�K�Őv�����߂�ۂ��A��U�i�K�Ōv������{����ۂɂ����ĕs�����Ă��鍀�ڂ�������ꍇ�A��P�`�R�i�K�ɖ߂��ĕs�������Ă����܂��B

����͍s���߂���đ�ςł����A����̈Č��̍ۂɂ͂��~���Ɍ�����Ƃ��ł���Ǝv���܂��B

| �߁E �\�ԍ� |

���e | 5.2�i���Ǘ����@ | 5.3���S�Ǘ����@ | 5.4�@�\�I�E�Z�p�I���S�� | 5.5���S����� �i���_�j |

B.3 �̏�̉e�� |

| ������ A |

SIL | x | ||||

| ������ B |

�ڍZ�p�I�v������ | x | ||||

| B.2 | ����������̕ۏ� | x | ||||

| B.3 | �̏�̉e�� | x | ||||

| B.4 | �O������̉e�� | x | ||||

| B.5 | ���S�֘A�K�p���� | x | ||||

| B.6 | �i���Ǘ����� | x | ||||

| ������ C |

���i�̃n�[�h�E�F�A�̏Ⴢ�[�h | x | ||||

| ������ D |

�⑫�Z�p��� | x | ||||

| ������ E |

E/E/PE�ւ̋Z�@ | |||||

| E.1 | �Z�[�t�e�B�v�����A�i���ۏ؊��� | x | x | |||

| E.2 | �V�X�e���v�� | x5.3.6 | ||||

| E.3 | ���S�g�D | x 5.3.3 | ||||

| E.4 | �@��̃A�[�L�e�N�`�� | x | ||||

| E.5 | �v�̓��� | x | ||||

| E.6 | �n�U�[�h��͕��@ | x | ||||

| E.7 | �v�ƊJ�� | x5.3.7 | ||||

| E.8 | �v�W������ | x | ||||

| E.9 | �v�̌��ƑÓ����m�F | x5.3.9 | ||||

| E.10 | �A�v���P�[�V���� | x5.3.12 | ||||

| IEC 62279 | 6.7.4 | x |