次に進む

1つ戻る

- 0.はじめに、RAMS認証書をすぐ出して

- 1.機能安全とRAMS、SIL認証

- 2.マネジメントメカニズムの活用

- 3.日本流とRAMS流の比較【初期段階】 MS構築

- 4.日本流とRAMS流の比較【第3段階・第4段階】PRA,SRA,セーフティケース

- 5.日本流とRAMS流の比較【第5段階〜第7段階】

- 6.Codes of Practice(実績に基づく評価)

- 7.テンプレートによる対応

- 8.HAZOP・FMEAについて

- 9.認証コストを抑える工夫・プロジェクト体制別認証対応

- 10.安全関連・非安全関連機能の分別、国際標準化活動

- 11.セーフティケースの概要(EN 50129)

- 12.日本流とRAMS流の比較【第8段階以降】

- 13.EN 50128(IEC 62279)の構造について

- 14.信頼度と安全性について

- 15.RAMSクイズ

- 16.認証書とセーフティケースはセット、参考文献

- 17.V&V

- 18.RAMSに基づくISA

- 19.RAMS認証についての誤解

- 20.RAMSの安全性立証戦略

目次

形だけRAMSに合わせる

トラブル

RAMS書類作成のためのテンプレートがあれば、なんとか出来そうな気がするなあ。欲しいな〜

(認証機関におねだりされても・・・)

・・・見せかけではなく、ちゃんとやりましょうよ。ね?

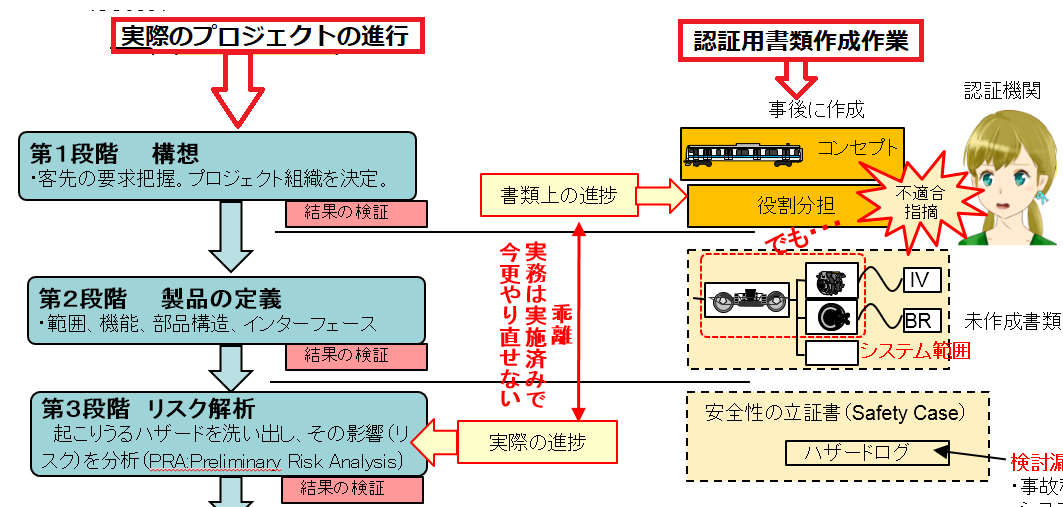

書類作りを後回しにした場合

もし「RAMS認証を確実に得られる夢のテンプレート」があったとしても、実業務上はいろいろなトラブルが発生しますから、そのたびに書類を直していくことは大変面倒な作業です。一方、実務がある程度進捗してからまとめて文書を作ると、修正作業は少なくなりますが、実務の進捗との間の時間的ギャップ(遅れ)が生じてしまいます。

あまりに書類作りが実務から遅れてしまうと、国際規格に照らして何か不備があった場合、その書類の段階まで戻ってやり直すことになりかねません。もし、下の図のように、書類上の進捗に比べて実務がだいぶ先に行っていると、今更時間的にやり直せなくないという話になり、認証は取得できなくなってしまいます。

納期が厳しい中で大変なのですが、実際の進捗が書類作りた乖離しないためには、認証が必要な部分が差分だけになるようにするなど業務負担を減らす取り組み(システム構成の検討)などご検討下さい。

テンプレートで書類だけ作成するRAMS対応

(日本で)RAMSが無駄だとしても、客先の外国の方に「RAMSは無駄だ」と説得することはどうなのでしょうか?

確かに、以前は通じることもありました。ですが、RAMSが無駄だという根拠となる「従業員の優秀さ」は目には見えませんし、メーカーさんならばすべての会社が「うちの従業員は優秀だ」というに決まっているのですから、納得させるだけの材料を用意するのは大変ではないでしょうか。

また、もし万一事故があった場合には、RAMSを適用しなくていいと許可した方の責任問題になりかねないわけですから、RAMSが広く世界中で使われる今となっては、もはや説得は難しいでしょう。

RAMSに対応しなければならないことは分かっているが、仕事は「日本流」のままでRAMS認証用の書類だけ作成しようとする動きが見受けられます。

でも、ちょっと待ってください。製品はできているのに、製品概要(コンセプト)を今から作っても無意味でしょう?

既に製造している製品についてこれから設計する際に検討すべき、初期リスク分析やハザード解析を形だけ行っても、内容も、書類の前後関係のような日時の整合性はとれないと思われます。

認証機関に何とか理解させようとして、説明のための説明用の書類がどんどん増え、結局却下な可能性がありますよ。

鉄道製品にRAMSを適用すると決めたならば、海外向けの製品だけでもRAMSに合わせて仕事を進めるほうが、「RAMSに合っている」という説明を頑張るよりも、よいのではないでしょうか。

急がば回れ、っていいますよね。それです。

テンプレートで書類だけ作とうとすると、結局、途中のどこかでとん挫しそうです。

知っているため一応ご紹介しますが、RAMSに基づくテンプレートが鉄道業界に配布されたことがあります。

このテンプレートは内容的にも、各項目にその書類が必要となる理由の説明がしてある点等しっかりしており良書なのですが、その後、このテンプレートは忘れ去られています。そのことからも、テンプレートが役に立つかどうかは明らかなのではないかと思っています。細かく書けば書くほど、ピッタリな製品の範囲が狭まってしまい、大概の製品には当てはまらなくなってしまうので、結局のところRAMSの趣旨を理解し、製品に合った検討をすることが必要だと思い至り、このサイトを作っています。私(※本サイト著者)、このテンプレートの検討を始めた張本人です。