本書で紹介した実証的資料によって明らかになったことは、説明のつかない現象も、適切な手段さえ講ずれば必ずや原因は究明されるということである。超自然現象というのは、原因の解明されていない自然現象のことである。

霊的研究も、好事家の暇つぶしではなく、科学的基礎の上で為されねばならない。見えざる世界の入口のあたりにたむろする低級霊が、騙しと偽りのテクニックを弄して、せっかく高級霊が人類の啓発のために苦心して推進しつつあるものを、台なしにしてしまうことがよくあるからである。

霊界側としては、地上界の研究家と協力して精神病院・教会・大学、その他の施設に研究センターのようなものを設立したいと願っているのである。そのためには、偏見というものを潔く棄て、宗教的先入観なしに証拠を考察し新しい発見を分析できる、心豊かな研究家によって、この分野の調査がなされることが絶対に必要である。

1905年3月30日付けのシカゴ・デイリー・トリビューン紙でI.K.ファンク博士は、物理的現象よりも精神的現象の研究の必要性を強調し、われわれの招霊会の成果を紹介したあと、ジャーナリズム界へ向けて次のように訴えた。

「このように、死後もなお生者に害を及ぼす邪悪なスピリットが存在することを科学的に立証するたった一つの実例の方が、過去十年間に届けられた生命の不滅についての夥しい数の説教よりも、死後の存続を立証する上でよほど力があることを銘記したい。その、たった一つの証拠は、唯物思想への弔いの鐘ともなりうるであろう。

実験室であろうが一般家庭であろうが、ウソ偽りのない現象であれば、埋蔵金のうわさを追いかけるよりもっと真剣に調査し、可能なかぎりの細かい証拠をつかみ、ただの面白い記事としてでなく、重大な問題として書くべきである。

ジャーナリズム界は、なぜ心霊問題を真剣に取り上げないのであろうか。正しく取り上げれば、豪華な特ダネとなるセンセーショナルな要素を秘めているのである。英国の首相を四度も務めたW.E.グラッドストーンは、その点を早く認識した人で、次のように述べている。

”これは今世界中で進行中のいかなる研究にもまして重大な研究である--はるかに重大な仕事である。

私は、つねづね思っていることであるが、科学者というのは一本の決まったミゾの中にはまりすぎている。自分の研究分野ではなかなかいいことをするが、既成の概念と矛盾しているように思える問題には、まったく関心を向けようとしない。それどころか、自分でのぞいて見たこともないものでも否定しようとする。自分の知らないエネルギーがいくらでも存在するという事実の認識が足らないから、そういうことになるのである”と」

本書で私が紹介したものに類することは、たとえば精神病施設などでも、その実証を得ることができるものである。というのは、精神病者というのは、もともと霊媒的素質があるから憑依されてしまったのであるから、正しい手段を講ずれば霊的調査の対象となりうるわけである。

そのひとつの方法としては、憑依している低級霊を除去したあとすぐに高級霊に乗り移ってもらうということも可能である。いったん、そういう形ができあがれば、その後も引き続いて高級霊による保護も得られる。

他方、宗教界にとっても、われわれのようなサークルは、生命の実相と霊的実在についての真理の学習という点で、計り知れない貴重な存在というべきである。死後の世界の実在と個性の存続というものを確実な証拠の上に照明して、”信仰”を”知識”に変えてしまったからである。

ただし、スピリットは人間側から指名して呼び出せるものではないことを、よくよく認識しておいていただきだい。だれそれのスピリットというように特定して呼び出そうとすると、低級なイタズラ霊で出て、それらしく振舞うということをよくやるのである。いかなる霊が出現するかは霊団側にまかせるべきで、必要に応じて、また霊界側の都合に応じて、しかるべきスピリットが招かれるであろう。低級な因縁霊である場合もあれば、高級な指導霊である場合もある。その辺の違いは、雰囲気で直観できるものである。

最後に言っておきたいのは、われわれのサークルで行ったことは、あくまでも精神的障害や思いがけない不運といって人間世界の不幸の解決法のひとつであって、決して万能薬ではないということである。

人類史に残るスピリチュアリズムの一大金字塔

本書は、米国の精神科医カール・ウィックランド博士が、異常行動で医学の手に負えなくなった患者を、特殊な方法で治療すべく悪戦苦闘した、三十余年にわたる記録の全訳である。

その特殊な方法とは、心霊研究の分野で”招霊実験”と呼ばれているもので、異常行動の原因は死者のスピリットの憑依であるとの認識のもとに、その患者に博士が考案した特殊な静電気装置で電流を通じる。すると、その電気ショックがスピリットにとってはまるでカミナリに当たったような反応を生じ、いたたまれなくなったスピリットが患者から離れる。それをマーシーバンドと名のる背後霊団が取り押さえて霊媒に乗り移らせる。乗り移ったスピリットは大半がその事実に気づかずに、霊媒の目・耳・口を自分のものと思い込んで使用し、地上時代と同じ状態で博士との対話を交わすことになる。その問答を通じてスピリットは、現在の本当の身の上を自覚して患者から離れていく、という趣向である。

電気で追い出すだけでは、ふたたび憑りつく可能性がある。そこで、そうした愛と同情に満ちた説得によって霊的事実に目覚めさせることが肝要なわけである。これは、私は、究極の意味での”供養”だと信じている。供養というと日本人は、習慣上”物を供える”という形式を想像しがちである。むろん、それも必要かも知れないが、その場合でも大切なのは、”どうぞ”という、丁寧な思いやりの気持ちであろう。その思いやりこそ供養の真髄なのであるから、必ずしも物を供える必要はないし、念仏を唱える必要など、さらさらないわけである。

さて、スピリットが患者に憑依するのと霊媒に乗り移るのとは、原理的には同じである。が、患者の場合は一個の身体(実際はそのオーラ。このあと解説する)を、患者以外の複数の意識体が勝手に使用するために、外面上は二重人格ないし多重人格がケンカをしているように見える。それをもって”発狂した”と言っているのであるが、霊媒の場合の入神(トランス)といって、霊媒自身の意識体をオーラの片隅に引っ込めた状態で、精神機能と言語機能を自由にスピリットに使用させることができるので、見た目には霊媒の身体ではあっても、精神的には完全にスピリットが再生したような状態となる。もちろん一時的であり、スピリットが去れば、霊媒は本来の自分に戻る。

念のために、トランスと睡眠との違いを譬えで説明すれば、車の運転手が助手席にどいて、代わって他の者にハンドルを握らせてあげるのがトランスであり、電源を切ってエンジンを停止してしまった状態が睡眠であると考えればよい。精神異常をきたす憑依は、トランスの病的現象であり、複数の意識がハンドルを奪い合うために車が暴走するわけである。

ウィックランド博士の場合、その霊媒を務めたのが奥さんだったことが、この仕事を30余年も続けることができた最大の要因である。実際の記録は本書の何倍もあったことであろう。博士は、その中から顕著な症例をいくつかの項目に分類して、一冊にまとめ上げた。それは必ずしも、”うまく行った”ケースばかりではない。手に負えずに説得を断念せざるを得なかったケースもある。それがむしろ、本書の学術性を増していると私は考えている。

このたびの全訳に当たって私は、全体を構成している項目を削ることはしなかったが、各項目の中できわめて類似したケースが多すぎる場合――たとえば、同じスピリットが二度も三度も出てきて、内容も程度もほとんど同じようなことを述べている場合など――は、冗漫にならないように、その中でとくに顕著なものを選んである。もっとも、それも分量にすればごくわずかである。

そのほか、章の順序を入れ替えたり、二つの章を一つにしたりしたところもある。そうした配慮も含めて、責任はすべて訳者の私にあることは言うまでもない。

●「事実というものは頑固である」

さて、英国の博物学者で、ダーウィンと同時代のアルフレッド・ウォーレスは、博物学の研究のかたわら、心霊現象にも興味を抱き、各種の学術誌にこの研究成果を発表したことで、学者仲間から非難を浴びたが、「事実というものは頑固である」との名言を吐いて、断固としてその信念を貫き、生涯揺るぐことがなかった。”事実”なのだから、譲ろうにも譲れなかったのである。あくまでも学者としての良心に忠実だったということである。

英語の諺に”見ることは信ずることである”というのがある。”百聞は一見に如かず”と同じことを言っているのであるが、私も、十八歳の時に物理的心霊実験や招霊会に出席し、常識を超えた霊的現象を目のあたりにして、見えざる知的存在の実在に目覚めた。いかなる反論も、あくまでもそれまでの常識をものさしとしたものであって、それでは未知の世界へ踏み込んで新しい真理を発見することは、永久に不可能であろう。百の反論も一つの実証には勝てないのである。

ウィックランド博士は、その実証をこれほどの膨大な書物にまとめて、後世に残してくれた。残念ながら我が国には、私の知るかぎり、これに匹敵する学術的な記録はおろか、これに類するものもきわめて少ない。もっとも、学術的とは言えないが、貴重な資料と言えるものとしては、宮崎大門著『幽顧問答』があげられよう。天保十年の記録で、少し古い感じはするが、私はこれを現代風にアレンジして、『古武士は語る』と題して潮文社から出している。

世界にも稀な憑依現象を扱ったもので、興味のある方はぜひご一読をおすすめする。人間の個性が死者にも存続することを、これほど生々しく伝える現象を、私は他に知らない。きわめて日本的な内容であるが、英米人にも予想以上に好評で、私自身の英訳によるA Samurai Speaks(サムライは語る・Regency Press刊)として英国でも出版されている。

日本ではウィックランド博士が行ったような方法での除霊はまったくしないのかというと、実はむしろ日本の方が西洋よりも頻繁に行っており、また病気や災厄を邪霊や因縁霊の仕業に帰して、除霊のためのお祓いとか供養とかが盛んに――いささか形式的になりすぎてはいるが――行なわれている。

私の恩師の問部詮敦氏は、ふだんは霊媒を用いずに直接的に霊に語りかけて”迷える霊”を目覚めさせておられたが、どうしても必要性が生じた場合は霊媒を使用し、ウィックランド博士とまったく同じ方法で諭しておられた。私も、たびたびその現場に立ち合った経験があり、それが本書を訳す上で大いに役立った。読むだけで、その招霊会の雰囲気をほうふつとして窺い知ることができた。

●物的身体のほかに三つの霊的身体がある

さて、ウィックランド博士は、しばしば、”オーラに引っかかって...”という言い方をしているが、ここで人体の霊的構成について、これまでに分かった範囲で解説しておきたい。

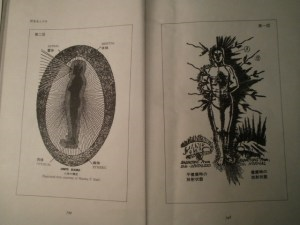

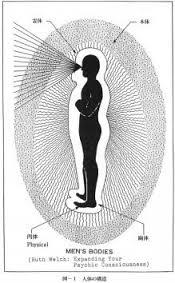

ここに紹介した二つのイラストはいずれも、米国で発行された霊能開発の指導書 Expanding Your Psychin Consciousness by Ruth Welch(日本語訳『霊能開発入門』)から拝借したものである。

第一図は、人体から放射されているオーラで、磁気性の(A)と電気性の(B)の二種類がある。ふつうオーラという時は、(A)の磁気性の方をさし、ウィックランド博士が言っているのも、このことである。

本来は、身体を保護する機能をもっているのであるが、精神的に過敏すぎたり、衰弱したり、悪質な感情の起伏が激しいと、調和が乱れて、似通った性質のスピリットの侵入を許してしまう。類が類を呼ぶわけである。

(B)の電気性オーラは、真夏のかげろうのようにゆらゆらと動きながら、その触手で生命力の流れを探り、そこから生命のカロリーを摂取する。

第一図

第一図 第二図

第二図以上の二種のオーラで第二図の”幽体”を構成している。これを日本の古神道では和魂(にぎみたま)と呼んでいる。

その幽体と肉体とを包み込むように見えるのが”霊体”で、主に知的思考や理性的判断をつかさどる媒体である。イラストではきれいな卵形をしているが、これは完全に発達した時の、いわば理想の形であって、大半の人間はもっと小さくて貧弱である。これを古神道では幸魂(さきみたま)と呼んでいる。

いちばん外側を構成している”本体”は古神道で奇魂(くしみたま)と呼んでいるもので、よほどの人格者や霊覚者にしか見られない。平凡人は、ほとんどこの媒体を使用していないと思ってよいであろう。

●霊的身体は変幻自在、意のままに動く

このイラストを見る際に注意しなければならないのは、これはあくまでも平面的に図解したものであって、実際には四つの身体が重なり合い浸透し合っていて、イラストに見るように内と外とに境目があるわけではないということである。

地上の人間には、このうちの肉体しか目に映らないので、”身体”と言うと肉体のような一定の形をしたものという先入観を抱きがちである。しかし、肉体は地上環境という物的条件(その最大のものが重力)に耐えていくための構造になっているだけのことであって、そうした条件の世界から離れてしまうと、形体は不要のものとなる。

さきに紹介した『幽顧問答』は、切腹自殺した古武士の霊がある庄屋の若旦那に乗り移って、延べにして二十時間余りにわたってしゃべったものを書きとめたものであるが、その中に次のような問答が出てくる。

大門「切腹ののち、そこもとは常に墓所にのみ鎮まりたるか」

霊「多くの場合墓所にのみ居たり。切腹のみぎりは一応本国へ帰りたれど、頼りとすべき所もなく、ただただ帰りたく思う心切なるが故に、すぐに墓所に帰りたり」

大門「本国へ帰らるるには如何にして行かれしぞ」

霊「行く時の形を問わるるならば、そは、いかように説くとて生者には理解し難し。いずれ死せば、たちまちにしてその理法を悟るべし。生者に理解せざる事は、言うも益なし。百里千里も一瞬の間にて行くべし」

ウィックランド博士が、スピリットがいよいよ霊媒から去る時に、迎えに来ている身内のスピリットの存在を確認させた上で、「その人たちのところへ行こうと心で思えば、それだけで行けるのですよ」と言う場面がよくあるが、これは右の古武士が言っていることと原理的には同じである。

●死後の世界にも段階がある

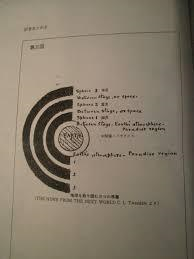

さて、ウィックランド博士は、死後の世界の構成については多くを語っていないが、実は第三図にあるように、三つの霊的身体に相応した霊的環境がやはり三つある。そして、内在する霊性が開発されるにつれて実在界へと近づき、地上の人間の想像を絶した光明と貴喜を味わうという。

ここに紹介したイラストは、英国のキリスト教牧師チャールズ・トウィーデール氏の著書 News from the Next World(来世からの便り)から拝借したもので、この牧師の場合も、奥さんが霊媒能力をもっていたことが幸いした。ただし、こちらは自動書記である。コナン・ドイルをはじめとする数人のスピリットに個別に同じ質問をして、その回答をまとめてこうしたイラストをこしらえたという。

時代も違えば国の違う二人の著者の指摘していることが、三つの身体と三つの界層という点でピタリ一致しているのは、きわめて重要なことと見るべきであろう。しかもそれが、日本の古神道の説とも一致しているのである。

第三図

第三図ただ、このイラストを理解する上でも気をつけなければならないのは、これはあくまでも物質界という三次元の世界と次元を異にする環境を平面図で表現したものであって、図のような”仕切り”があるわけではないということである。

霊的身体の場合とまったく同じであって、地球と同じ位置に他の三つの界曹が融合して存在しており、幽界の位置には霊界と神界も存在し、霊界の位置には神界も存在しているということである。

このイラストを見て興味深いのは、地球のすぐ外側にある中間境を”パラダイス”と呼んでいることである。仏教でいう”極楽浄土”に相当するところで、ここでは何もかもが思いどおりになり、病気もなく、金銭の苦労もなく、文字どおりの”極楽”なのであるが、実はそこは骨休めの”一時休憩所”のようなところにすぎず、本格的な霊界生活はそこを通過してから始まるらしいのである。

●霊界の落伍者――地縛霊

かくして人間は、”死”を一区切りとして地上生活を終えたあと、三つの霊的身体をたずさえてスピリットとしての生活を始めるのであるが、”迷える霊”とは、そのスタートの時点で地上的煩悩に引きずられて足踏みをしている者のことで、これを英語ではearth-bound。

では、自分とはいったい何なのか。抽象的な言い方をすれば、宇宙の大霊の一分霊、大我から分かれた小枝、ということになるが、得心のいく理解となると、それは神秘中の神秘、永遠の謎というほかはないであろう。なぜなら、それを完全に理解することは、宇宙の大霊すなわち神を理解することであり、それは、脳という三次元の中枢を媒体とするかぎり、実際問題として、絶対に不可能だからである。

●”自分”とは何なのか

結論として私は、そうしたスタートでつまずいて、さ迷いながら人間に迷惑を及ぼしている者も、あるいはあっさりと死を悟って次の世界へと順調に進んでいく者も、その意識の本体は、右に検証したように、地上にあっては肉体、ないしはその中枢としての脳ではないように、死後においても、イラストにある三つの身体ではないことを強調したい。

四つの身体は、あくまでも自我が使用する機関ないしは媒体であって、自我そのものではないということである。

●真理に”古い”も”新しい”もない

無責任な結論になってしまったが、それは言いかえれば、地上という物質界に生活する者の宿命的な制約と受け止めるべきであろう。これに不服を唱えてみても始まらない。生命の実相の一面が明らかになってみると、ちょうど世の中のことを何も知らないまま大きな口をきいていた青二才のように、人間は、自分とは何かについてすら何も知らないまま万物の霊長のつもりでいたのが、今、それが間違いであることに気づき始めたようなものなのである。

十九世紀半ばに勃興したスピリチュアリズムという名の霊的思想は、人類史上に画期的な知識をもたらしてくれている。コナン・ドイルは、これを大陸間の海底ケーブルの敷設にたとえて、ついに地上と霊界との直接の通話ができるようになったことの意義を強調している。

たしかに、十九世紀後半から二十世紀初頭にかけて、人類史に永遠に残る、大小さまざまな霊界通信が届けられている。そして今なおロングセラーを続けているものがあるが、他方には、このウィックランド博士が行ったような、病気治療を目的とした霊界との交信が行なわれていたのである。

”初版一九二四年”という年代を見て”古い”という印象をもたれた方も多いであろう。めまぐるしく話題が変転する現代の風潮に引きずられて、われわれは知らず知らずのうちに”新しいもの”の方が価値が大きいかに錯覚する傾向がありはしないだろうか。

が、真理には古いも新しいもない。コペルニクスが『天体の回転について』をまとめたのは三五〇年も前であるが、だからといって地動説は古いなどという人はいないであろう。天体が回転しているという”事実”を人類が知ったのが一六世紀になってからということであって、”事実”そのものは、それ以前から今日に至るもずっと、”事実”なのであり、これからも永遠に”事実”であり続けるのである。事実は頑固なのである。

問題はむしろ、そのコペルニクスの地動説を支持したガリレオが宗教裁判にかけられた時に、天体望遠鏡を持ち出して、その”事実”を確認してもらおうとしたにもかかわらず、司教たちはついに、その望遠鏡をのぞくことを拒否したという、その偏見的態度の方であろう。”憑依現象”も、そして憑依霊の”除霊”も、太古から知られていたことであり、イエスもそれを実際にやってみせている。同じことをウィックランド博士のサークルは実験・実証という形で行って、数々の驚異的な成功を収めると同時に、それを、誠に有り難いことに、記録に残してくれた。その価値は、他の心霊現象の科学的研究の成果、たとえはウィリアム・クルックス博士による物質化現象の写真と同じく、永久に失われることはないであろう。問題は、それをどこまで素直に受け入れるかである。

願わくば、地動説が当たり前の常識として誰一人として疑う者がいなくなったように、死後の個性の存続が、当たり前の常識として語られるようになる日を、一日も早く招来させるために、一人でも多くの学者や知識人が、本書で紹介されているような”事実”に目を向けてほしいものである。

ウィックランド博士が、ベーコンの”読書論”の一説を冒頭に掲げたのも、同じ願いからではなかろうか。