Wandering in 2024

![]() 草 枕 2024

草 枕 2024

Wandering in 2024

不知足

1月7日、津久井湖から横浜まで続く「水道みち」を歩く。昨年末は自宅から終点の横浜・野毛山配水池までの20キロを歩いたので、今日は上流に向かう。

地中の水道は高低差を利用したごくわずかな勾配で流れているから、道はほぼ平坦で、西北にまっすぐ伸びている。丹沢山系を左に眺めながら広い畑の中を進む。

15キロ余り歩いて、相模川左岸のキャンプ場と中洲を見下ろせる大島の公園に着いた。始点の津久井湖の取水口まであと10キロほどだが、今回はここで折り返した。

9日、右足裏が腫れて痛む。痛風の発作かも知れないと、近くの病院で診てもらう。診断は、「能力以上の運動による足指関節疲労」とのこと。ああそうですか、と言うと、真顔で「笑いごとではありません」と叱られ、X線検査の画像を指しながら、足の状態とスニーカーの選び方、履き方、歩き方を実演を交えて教えていただいた。少し素っ気ないけれど、いい先生だ。

診察室を出たら、長く待たされていた次の患者さんから睨まれた。

|

| 相模原公園の水道みち |

江東散歩

1月23日、半蔵門線の九段下で都営新宿線に乗り換えて大島で下車、隅田川の東側に来るのは久しぶりだ。駅近くの店で「薄皮アンパン」を買って大通りを南へ歩く。

大島稲荷神社横から小名木川に架かる丸八橋を渡り、砂町銀座商店街へ。数十年前、新入社員教育の販売実習でお世話になった電気店があった街だ。店は今はない。

砂町運河跡から仙台堀川に沿って西に向かう。隅田川と荒川に挟まれたこの地は、縦横に掘られた運河の土でかさ上げされ、葦原の湿地帯から人が住める町になった。

仙台堀川の開削は仙台藩に命じられた。

本郷台地を割って神田川を飯田橋から秋葉原まで通した「神田お茶の水掘割」も家康が伊達政宗に命じたもので、完成まで40年もかかった。島津藩が木曽川の堤防工事で苦しんだように、伊達家も存亡の瀬戸際まで追い込まれた。有力な外様大名は幕府から徹底的に酷使された。

この海抜0mの土地は途方もない金と労苦でできている。水都ヴェネツィアも同じだが、ベネツィアはイタリア本土の区域も含めて25万人、江東区にはその倍の人々が住んでいる。

木場公園から清澄庭園を巡り、隅田川大橋を渡って日本橋人形町まで歩いた。

帰宅して江戸の古地図を見たら、仙台堀川の西端に隅田川に面した伊達陸奥守の蔵屋敷があった。仙台藩の米が自ら掘った運河を通ってここまで運ばれたのだろう。写真の清州橋の右手前辺りだ。

| 隅田川大橋からの清州橋 |

副反応

2月1日、コロナとインフルエンザ感染者が増えているから、ぜひ受けろと言うので、5回目の新型コロナウイルスワクチン接種をした。

翌日、やはりこれまでと同じように38℃の熱でダウンした。ワクチン接種はこれで終わりにしたい。

「マルハラ」

2月29日、今日発売の週刊誌に、能町みね子さんが「マルハラ」について書いていた。

「これは会話文と全く同じで、慣れの中で養っていく高等技術。若者はその法則をつい中高年にも当てはめ、「。」に重々しさや怒りを読み取ってしまうというだけで、おそらく本気でハラスメントだと考える人はいないでしょう。」(週刊文春3月7日号)

私は句読点を打たない文章には違和感を感じるが、考えてみればLINEは話し言葉の世界だ。声の世界だから書面の世界で必要な「。」は要らないのだろう。楽譜の休符記号を発音しないのと同じように。

「LINEは手紙ではなく電話と同じだから 句点など付けませんよ それが私たちの文法です」と言ってくれたら分かりやすい。

レコードジャケット

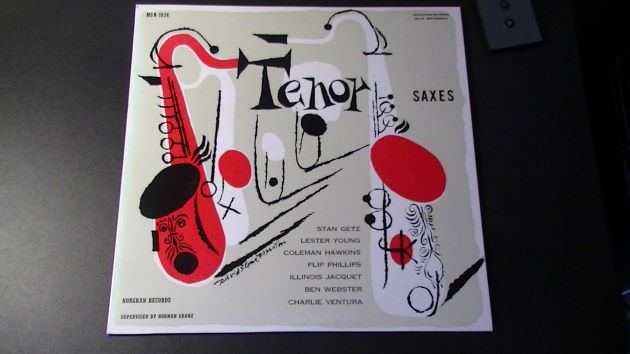

3月5日、村上春樹さんの新刊「デヴィッド・ストーン・マーティンの素晴らしい世界」(文藝春秋社)を開く。この本は村上さん所有のジャズレコードのうち、画家のデヴィッド・ストーン・マーティン(DSM)がデザインを手がけた188枚について書かれたものだ。DSMは1913年にシカゴで生まれ、1940~50年代のジャズの黄金期に活躍し、1992年に亡くなった。彼は針金のような強い線とシンプルな彩色でミュージシャンと楽器を自由自在に描いている。

彼のジャケットを1枚だけ持っている。1950年前後に録音された「Tenor Saxes」の復刻盤で、コールマン・ホーキンスやレスター・ヤングなどサキソフォンの名手が演奏したものだ。

村上さんは2021年に「古くて素敵なクラシック・レコードたち」、22年に「更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち」(同)を出版して、手持ちのクラシックレコードの一部(と言っても1,000枚ほどもある)を紹介しているが、そこでも「クラシック・レコードに関しては、僕はジャケット・デザインにかなりこだわる。経験的に言って、ジャケットの魅力的なレコードは中身も素敵であることがなぜか多いからだ(それはジャズでも同じだが)。」とジャケット・デザインへの思い入れを語っている。

うちの簡素なオーディオでも、レコード・ジャケットを眺めながら好きな盤をかけると少し安らかな気持ちになれる。

|

| ”Tenor Saxes” |

谷戸

3月20日、ユキヤナギやレンギョウが咲き始めた。白木蓮の花はほぼ咲き終えて半分は枝に残り、道に落ちた花は茶色に変わりかけている。

自宅から5、6kmのところにある座間谷戸山公園まで歩く。公園にはシラカシやクヌギ、コナラ、スギ、ヒノキなどの自然林の中央に湧水池があり、その水を利用した2反(2,000㎡)ほどの水田もある。

公園の名にある「谷戸」とは、丘陵が侵食されてできた谷状の地形で、相模や武蔵では「やと」と言い、鎌倉や下総は「やつ(谷・谷津)」、東北・北海道は「やち(谷地)」、西日本では「さこ(迫・佐古)」と呼ぶそうだ。故郷の国東半島でも「迫」の付く地名は多い。旧千燈寺のあたりは「寺迫」と呼ばれていて、かつては近くに民家もあった。

谷戸山の美しい森の中を歩きながら、故郷の迫の一つに似ていると思った。

花の色は

4月10日、大分の実家での母の一周忌法要を終えて、Kさんに宇佐駅まで送っていただく。小倉で途中下車して魚町を歩き、旦過市場で柏餅を買う。

12日、散歩道のソメイヨシノが散り始めた。大島桜は満開で、八重桜はこれからだ。ピンクの関山(カンザン)が多いが、淡い緑の御衣黄(ギョイコウ)、黄色い鬱金(ウコン)などが咲き始めている。写真の白い花には松月(ショウゲツ)というプレートが付いていた。楊貴妃という桜もあった。

会社員時代、退職する先輩が送別会の挨拶で、良寛さんの句「散る桜 残る桜も 散る桜」を引用したことを思い出す。その時はエスプリの効いた言葉だな、という感じの笑いが我々「残る桜」から起こった。

ただ、花は咲かなければ散ることはできない。咲くとは生きる意味を見つけるということだろう。先輩はそれも言いたかったと思う。

|

| 大和市つきみ野 |

鎌倉散歩

4月29日、江ノ島へ。波がやや高い西側の磯を巡って、東のヨットハーバーに戻り、停泊中の船をスケッチした。柵に寄りかかって描いていたが、スケッチブックが風に煽られてきたので、彩色はあきらめた。

片瀬海岸に移動して階段ブロックに腰をかけて西浜を眺めた。上空を鳶とカラスが舞い、ときおり砂が顔に当たる。

5月4日、鎌倉へ。江ノ電を稲村ケ崎で降りて持参のおにぎりで昼食。日差しが強い。満潮に近い時刻だとしても、七里ガ浜の砂浜はずいぶん痩せたなあと思った。

由比ガ浜から鶴岡八幡まで歩いて国宝館で北条時頼像を拝観した。大混雑している小町通りの甘味店「納言」で汁粉と今年初めてのかき氷を食べる。

御成通りから長谷寺を訪ね、極楽寺で超満員の江ノ電に乗って帰る。

10日、大澤真幸さんの「資本主義の<その先>へ」(筑摩書房)をようやく読み終わった。

| 稲村ケ崎からの江ノ島と富士 |

白い羽のカラス

5月27日、小雨の中を散歩に出ると、自宅横の緑道のベンチに小さなカラスがいた。羽の一部が白い。私を見ても逃げずに鳴いている。近づいたら、羽音がして大きなカラスが目前をかすめて近くの枝に留まった。親ガラスだ。こちらを威嚇している。

見上げると、ニセアカシアの木に小枝や針金ハンガーなどで作った巣があった。雛は巣から落ちたのかもしれない。無事育って白い羽のある翼で飛ぶ姿を見たい。

31日、長男家族が来る。帰りに孫に玩具や学研の図鑑数冊を持たせる。もとは長男のものだった。残りのいろんな物も持って行って欲しい。

6月2日、NHKスペシャル「せんせい!おかげで生きとられるわ ~海辺の診療所 いのちの記録~」を見る。三重県の小さな町にある診療所の75歳の医師、平谷一人さんの4年間の記録だ。

診療所の2階の住居で意味性認知症の奥さんを介護しながら、町の人々の命を支えている。「理想的な死に方がどういうものかは僕にはわからん。」「他人の介護を見ていたら大変だなと思っていたが、自分のことになったら、案外できるものだ。」という言葉に同感した。

| 散歩道の石榴 |

古書店

7月1日、「入江相政日記」を読み始める。ずいぶん前に鎌倉の小町通りの古書店「木犀堂」で見つけたものだ。日記には天皇の侍従になった昭和10年から侍従長退任直前の昭和60年までの日々が書かれている。

昭和20年12月31日には、「丁度祖国と同じように癪にさはってたまらなかった軍人といふものが全くゐなくなったこの平和な国の将来に希望をつなぐ。よしや色々の波乱はあらうとも、それはこの十数年低劣なるカーキ色から蒙った圧迫よりはまだましであらうから。」、22年1月31日では、「明日よりといふことで頗る不愉快なごたごたを続けてゐた例の官公庁のジェネスタは、二時半にGHQから禁止の命令が出て事無く済んで了った。ざまあみやがれだが、こんなことまで一々アメリカの世話にならないのは困った事である。このステートメントの中に今の争議を今次の戦争に比較して、いづれも少数の指導者が国をあやまることにならないようにとあったのは頗る同感であった。」と、言いたい放題だが、当時の雰囲気はよくわかる。

古書店には新刊書店とは違う魅力がある。若いころは古書店に入ると店主から値踏みをされているような感覚があって、この本も妙な自意識のまま買ってしまった覚えがある。だから長い間本棚に置いたままだった。

木犀堂ともう一軒あった店は今は無く、よく通っていた町田の「まほろ横丁」の高原書店も5年前に閉店した。神田神保町や本郷、早稲田に久しぶりに行ってみたい。

不動山

7月29日、健康診断の結果が届いた。要経過観察項目がいくつかあったが、とりあえず再検査は免れた。今後も薬を飲まない生活を続けたい。それにしても胃の内視鏡検査はつらく、今回も身悶えした。

31日、Kさんが知らせてくれたBS朝日の番組「そこに山があるから」を見る。今回は「不動山」の後編で、ここは幼いころから今まで、数えきれないほど登った山だ。実家からは1時間ほどで登れる。多くの人に登っていただきたい場所だ。TVerで前編の西不動も見た。

「地震は人災だ」

8月8日、日向灘でM7.1の地震が起きた。これまでの地震と違うのは、これが南海地震の始まりかも知れない(ある専門家は「南海トラフの一部割れ」と言っている)ということだ。

9日夜、緊急地震速報と同時にやや強い揺れが来た。一瞬「南海の本震か」と思ったが揺れは短かく、棚のフォトフレームが落ちただけで済んだ。南海地震との関連はないとのことだ。

ただ、震源は神奈川県西部・丹沢表尾根の南麓で、1923年の関東大震災の震源地でもある。自宅から30キロと近い。関東で今後30年以内にM8クラスの大地震が起きる確率は19%、M7クラスだと70%で、いつ起きても不思議ではないのは南海地震と変わらない。

建築界のノーベル賞といわれるプリッカー賞を受賞した建築家、坂茂(ばん しげる)さんは、「地震は人災だ」「地震で人が死ぬんじゃなくて、建築物がつぶれて人が死ぬんです。だから建築家の責任なんですよ」と言う。氏は、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登地震などの被災地で恒久的に使える紙構造の仮設住宅を作り、世界各地の被災地や難民支援をされている。金儲けに興味はなく、車も持たず、時計は5千円のカシオとのこと。

地震を避けることはできないが、氏の言葉どおり、建物や家具の倒壊などの人災防止の備えをしておけば命にかかわる事態の大部分は避けられるはずだ、と思う。

帰宅一年

8月21日、昨年母の初盆を終えて神奈川の自宅に戻ってから、今日でちょうど1年経った。以前と同じ生活に戻ったが、全てが同じではない。自他ともに数年の歳月が過ぎていた。「歳々年々人同じからず」だ。

炎暑の散歩道には百日紅が元気に咲いている。花は毎年変わらず美しい。帰りに無人販売のサツマイモを6本買う。

| 東林間の緑道 |

新約聖書

9月23日、小・中学校の同級生のY君から電話があった。11年ぶりに来日して、これから九州と関西を巡って来月東京に戻るとのこと。帰国前に時間があれば会うことにした。そのときにお互いの顔がわかるだろうか。

26日、佐藤優さん解説の「新約聖書」(文春新書)を読んだ。旧約聖書は学生の頃、チャールトン・ヘストン主演の映画「十戒」を見たのがきっかけで読んだ。面白かったので、新約聖書も読もうとしたが、いつも冒頭で退屈になって読むのをあきらめていた。

佐藤優さんは、福音書・使徒言行録・書簡集・ヨハネの黙示録それぞれに、私のような非キリスト教徒にも理解できる解説を書いている。おかげでようやく通読できた。

ヨハネの福音書と黙示録は他の書と大きく違って刺激的だ。特に黙示録は恐ろしい。読んでいて、以前観たフランシス・コッポラ監督の映画「地獄の黙示録」の戦闘場面を思い出した。黙示録の天使が吹く最後の審判の開始を告げるラッパの音は、映画で流れたワグナーの「ワルキューレの騎行」のように劇的で不穏な音なのだろうと思った。

再会

10月6日、都内でY君に会う。八丁堀で地下鉄を降りて新富町のホテルを訪ねると、ご家族とともに迎えてくれた。高校卒業前の同窓会で会って以来だが、お互いの顔はすぐにわかった。二人で近くの店に入り、ビールで乾杯。

持ってきたCDを渡した。小学校卒業時に担任のK先生に録音していただいたクラス全員のスピーチが入っている。海外に住んでいる彼にはまだ渡せていなかった。「俺はどんなことを話したのか覚えていないな」と言いながら受け取ってくれた。

いろいろな話をしながらゆっくり飲むビールはとても旨かった。店を出て京橋図書館前のベンチにしばらく座り、再会を約束して別れた。

残暑の横浜散歩

17日、数日前から散歩道のキンモクセイの花の香りが強くなった。今年は開花が少し遅いそうだ。市役所に寄って衆議院選挙の期日前投票を済ませた。前回の選挙まで実家で手間のかかる不在者投票をしていたのが少し懐かしい。

19日、半年ぶりに横浜へ。真夏のように暑い。関内から中華街、元町、みなとみらいを回って横浜駅まで歩く。

駅は私の会社員時代を通じてずっと工事中だった。今日は数十年もかけた大工事がようやく終わった構内を見ることができたと思ったが、そうではないようだ。これから2040年代の完成を目指した西口周辺の大改造構想があるらしい。

すでに開業以来140年以上も改築と改造を続けてきた。「日本のサグラダ・ファミリア」などと言われるわけだ。工事は続く。

| 開港広場前 |

実家にて

10月22日、臨時ののぞみで昼過ぎに小倉着。駅のスーパーで今日明日の食材を買い、7番ホームでかしわうどんの昼食。旨い。

大分行き特急の車窓からの空は暗く、雨が強い。英彦山も由布岳もその手前の山も見えず、煙雨の中を家や木や田畑が現れては消えていく。

23日、Kさん宅へ。8月の台風10号で被災した近くの橋は徒歩でしか渡れず、仮設橋は未だ着工できていない。Kさんが撮影した当時の記録写真を見せてもらった。大量の土石が流入した水田を復旧するのはかなり難しく時間もかかりそうだ。帰りに河岸にあるわが家の雑種地を見たら土はすべて洗い流されて岩場に変わっていた。

24日、家の周囲の草を刈り、伸びた庭木の枝を伐る。松の木がマツノミドリハバチの幼虫に食い荒らされて枯れ始めていた。3年前にも別の松が襲われた。偏食しないでほしい。一軒置いたお隣から手作りの大きな豆腐をいただく。

25日、井戸ポンプが動かなくなった。販売店の方は「モーターの寿命です」とのこと。2015年に交換したので、「まだ若いのに惜しいね」と返そうとしたが、いい人なので皮肉を言うのは止めた。更新するのは嫌だが、使えないものを放っておくのはもっと嫌だ。どうしようか。

お隣から野菜をいただく。ラディッシュ、葉大根、チンゲン菜、小松菜、ネギなど。葉大根の葉をお浸しにして、根はラディッシュと一緒にスライスして夕食に添える。ようやく実家に帰った気分になった。

28日、町のシルバー人材センターを訪ね、留守中の実家周辺の除草をお願いした。まずは年に2、3度の頻度にして様子を見ることにした。

29日、母屋の掃除をする。夕方、地区の家のお通夜へ。ご近所の方々と弔問し、降り始めた雨の中を帰った。

31日、台風21号が南シナ海に接近している。雨が降る前に東山の墓掃除をする。

帰宅

11月1日、2日は台風の影響で外出できなかったので、レコードを聴いて過ごした。夕食は隣から頂いたカボス10個ほどを絞ったジュースで鶏のムネ肉を煮たものにした。いつもながら自分で作る料理は旨いのか不味いのか分からない。

3日、朝からきれいに晴れた。Kさん夫妻に駅まで送っていただく。新幹線は混んでいた。

帰りに大阪の金剛寺を訪ねて、公開中の国宝「日月四季山水図屏風」を見ようと思っていたけれど、途中下車して河内長野まで往復したら帰宅は夜中になってしまう。あきらめて次の機会を待つことにした。この山水図は、20年ほど前に白洲正子さんの「かくれ里」(新潮社)で知った。「中でも有名な『日月山水図屏風』は、私の一番好きな風景画である。(中略)宗達もずい分好きな作者だが、残念ながら彼にはもうこの屏風からほとばしる気韻と新鮮さはない」と書いている。来年の公開時には見たい。

7日、乃木坂で開催中の日展を見る。洋画の中山忠彦さんの「羽毛を纏う」と吉崎道治さんの「千里浜」には小さな黒いリボンが付けられていた。二人の遺作をしばらく眺めた。

中山さんは良江夫人を描き続けた。「永遠のモデル」良江さんと出会ったのはスケッチ旅行中の会津のローカル列車の中だった。列車を降りるときに二つ前の座席に座る良江さんに、住所と画家を目指していることなどを書いた紙片を渡し、まもなく良江さんからの葉書が届いて、2年後に結婚したとのこと。

吉崎さんは、広い海と空を必要なだけのタッチと美しい色で横長のカンバスに描いている。「詩情のある風景・空気を描くようにつとめている」という氏の言葉どおりの絵だ。

冬至前後

12月6日、音楽を聴くのは家ではアナログのレコードプレーヤーで、電車などでは携帯のSDだから、CDとMDプレイヤーは長年使っていなかった。物入れから出して電源を入れてみたら20年ぶりに動いた。スピーカーにつないで数枚のCDを聴いてみた。このまま眠らせるのは惜しいので、もともとの用途とは違うが室内用として使うことにした。大掃除は捗らない。

8日、大掃除が終わったので南町田のグランベリーパークまで散歩。引き出しにしまっていた外国の小銭を両替機で円に換えた。525円也。両替できない紙幣やコインは寄付できて、机の中がすっきりした。

16日、書き終えた年賀状を投函した。こんなに早く出したのは初めてだ。今年は欠礼状が10通ほど届いた。ほとんどは喪中のお知らせだが、年賀状仕舞いのご連絡もあった。今後、親しかった方の筆跡を見ることができなくなるのは少し寂しいけれど、長年交換いただいたお礼を言いたい。

28日、冬至が過ぎても夜明けはまだ早くなっていないが、日暮れは少しずつ遅くなって、夜が短くなり始めた。実家にいた時は28日は餅を搗いて新年の準備をする日だった。鏡餅を供え、大晦日には拙いおせち料理を重箱に詰めたりした。ささやかでも生活には「かたち」が必要だった。

「海に出て木枯帰るところなし」(誓子)

| 浦安海岸 |