�Ƃ肠�����r�[�� �Q�O�O�S

�Ƃ肠�����r�[�� �Q�O�O�S

First of all, beer! 2004

�ԍ�

|

| �ԍ��̓����A�k�C�Z���^�[ |

�ߔe

�ԍ�

�݂ȂƂ݂炢���J��

��T���W

��M

�������

�@�َU��

�R��

�l���ٓ�

�n���W���I��

������

- �T���P���A���瓔���̐m�������X�P�b�`�B�������܂ܖ�Q���Ԃ�������_��`���B���̊ԁA�z�g�g�M�X��������ɚe���B���J�ŕԎ������Ă��ƁA���������Ԃ��Ă���B��������炭���������A�ӎv�̒ʂ��Ȃ���b�͂�͂�O����B�ߌ�A�n��̖����u�̂��ՂŐ��R�̊�A�ɂ��閭���ЂɎQ�q�B���Ԃ̕����������I�������A�瓔���̂��Z�E���̕��X������炵�ēo���ė���ꂽ�B�Ђ͎l�����قǂ̍L���̔~���ŁA�q���̍��ɒm���Ă����Ȃ�i�D�̗V�я�ɂȂ������̂��B�njo�ł͖�������́u�k�l�E�k�C�E�������F�v�Ə̂���A�Ō�ɖ�������̓�̐^����������ꂽ�B���Ă̂��т����ɎA�C���R����ɂ��_�������������A�J��͖����I���B��͓��Ԃ̂���Œ���B�r����A�h����ƂƂ��ɂ킪�Ƃœ�B����Ă���e���r�h���}�u�~�̃\�i�^�v�Łu�|�����X�v�̃y���_���g���������B�����͖k�ɐ��̓��������B

�����V�_

- �T���T���A�A�x�̍ŏI���͕����֏o���B�[���A�����̎d���̏��������܂�����A�V�_������B�f�p�[�g�Ńl�N�^�C�A�R���r�j�Ŋʃr�[�����āA���C�g�A�b�v���ꂽ�����{�����̐ԃ����K�̌����߂Ȃ���ׂ̃z�e���ɖ߂�B��C�������₦�Ă����B

���x����

- �T���P�R���A����������ɗ\�Ă�����Q�i�\�̃`�P�b�g���͂����B�V���Q�S����A�Ȃ́u�����v�B���킸�ƒm�ꂽ�{顕��̖��ȁA�Ƃ��邪�A�߂������ƂɌ����Ă��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B���̕��́u�i���v�B�ǂ���ɂ��悤���Ɩ��������A��̕��̂��b�ɉ̐l�̔n�ꂠ���q�������łɂȂ�u�����v�ɂ����B�i����e���݂����߂āu�������v�Ɲ��������̂������ɂȂ����n�ꂳ�u�i���v�̕��ɂ����łɂȂ�Ηǂ������̂����B�̂͂������厛�]�Q���̃y�[�W�ň��p�������Ƃ�����B�]�Q��͕ʖ��u�i����v�B��N�̓`�P�b�g����肵�Ȃ���C�O�o���łӂ��ɂ��Ă��܂����̂ŁA���N�͂��Ќ������B

��̐V�h

- �T���Q�P���A�F�l�̂b���ƐV�h�ʼn�B��N���l�̓��g�ł�����Ĉȗ��B��̐V�h�͋v���Ԃ肾���A�����̑��̊X�Ƃ͈Ⴄ���C������B���O�����m���Ă����X�ɓ���B��N���������������A�\��ʂ�Ɉ������B���̌����Ǝ�ʂɂ͈�ڒu���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���������Q�O��̍��A���ڂ��u������ŏ������o�����Ȃ��B�Q�R���A���c�}�ŋA��B

�P�X�U�X�N

- �T���Q�R���A����t�������̃e�B���E�I�u���C�G���́hJuly,July�h�i�M��́u���E�̂��ׂĂ̎����v�j��Ǘ��B�P�X�U�X�N�̑��Ɛ��������Q�O�O�O�N�V���̓�����ɏW�܂��ĕ��ꂪ�n�܂�B�U�X�N���̐t������ȑO�₻��Ȍ�ɂ���ׂē��ɉ��l������킯�ł͂Ȃ��Ǝv�����A�ʔ������ゾ�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���E�����Ȃ�̃X�s�[�h�ŃJ�[�u�ɂ����������Ă������炾�B�nj㊴�͈����Ȃ��B

|

| ���s �؉����ʁE�l�������t�߂̃N���V�b�N�i�� |

�ʎ���

- �U���T���A�O�~�ƎR���̎��̉ʎ��������B�W�����̋�r�ɔ��������������ē���A�O�~�ƎR�������ڂ����ꂼ������B�R�T�x�̉ʎ���p�̏Ē��𒍂��A�X�����͓���Ȃ��B�K�̎����͂��łɂQ�T�ԑO�Ɏd����ŁA�F�͂��ꂢ�ȃ��[�ɂȂ��Ă���B�Q�����͑҂��Ȃ��Ƃ����Ȃ����A��������ł݂�ƁA����͂��Ƃ̌K�̎����������A���͉��B���Ƃ͖{���̃��}�������n���̂�҂������B

�V�_��

- �U���P�O���A�j����ɓ����V�_���̓X�����Љ���������B��̂���������Ɨ������������͋C�̂��X�ŁA�J�E���^�[�ɂ���l�A�䏊�͉����萷�肵�Ă���B���͊��́u����v�B���̂����������x�ɓˏo���̃T�[�r�X������B�j����ɂ��ƁA�|��⓮�����A�ٌ�m����Ȃǂ̏�A�q�������Ƃ̂��ƁB����̂�����b���Ă��Ă��y�����B��]�ː��ŐV�h�ɏo�ď��c�}�ŋA��B�n���œ�B

�`�F���[�q�[�����O

- �U���P�Q���A�R���̎��̎��̗l�q������B�F�͏o�Ă��邪�A�����Ɉ���Ă��邾�낤���B���������ł͕���Ȃ��̂ŁA������ƈ���ł݂�B���̍��肪���āA�����ȏa�݂Ƌꖡ������B���V�s��ǂނƁA���ɍ��ƃf���}�[�N�̗L���ȁu�`�F���[�q�[�����O�v�ɂ��D�閼���ɂȂ�A�Ƃ������B�Ȃ�قǁB�����A�D�邩�ǂ����́u�`�F���[�q�[�����O�v������ł݂Ȃ��ƕ���Ȃ��ł͂Ȃ����B�ۑ肪�܂��ЂƂ������B

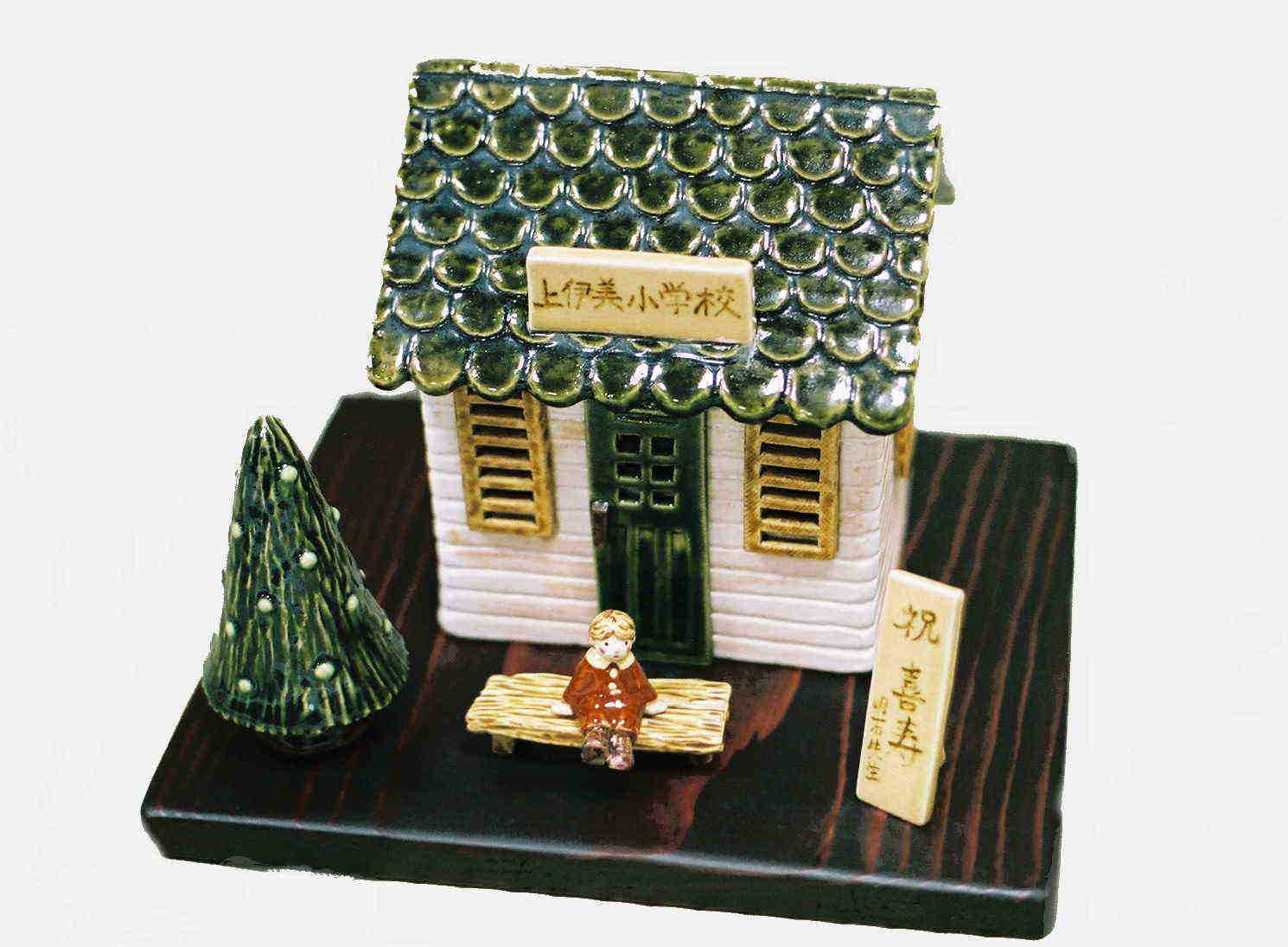

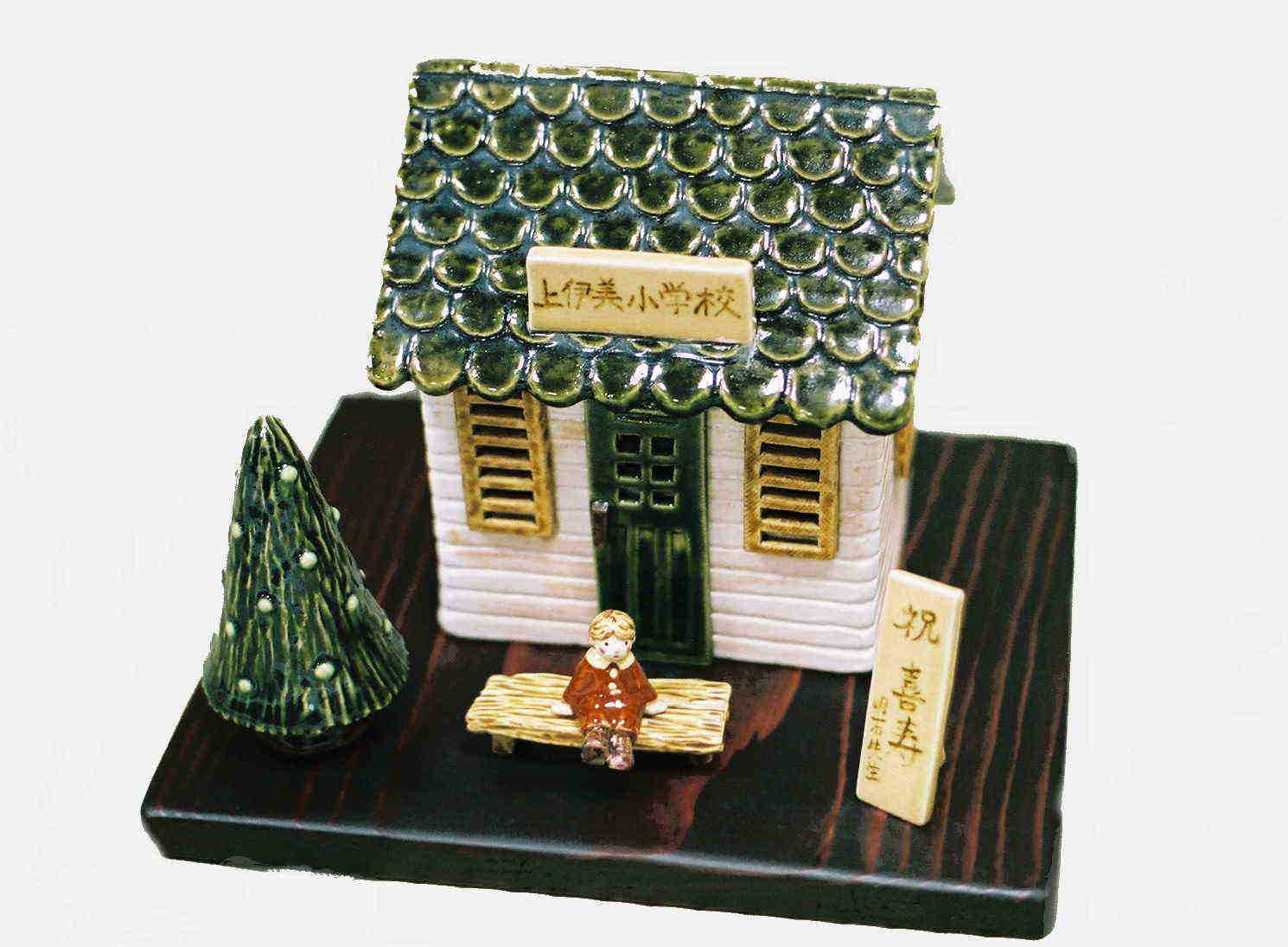

�I�[�v�����[���e�[�v

- �V���R���A�~�J�����������̂悤�Ȑ��V���B�ߌ�A����F�l��������ꂽ�I�[�v�����[���̃e�[�v�������ĉ����̉��y�^���X�^�W�I��K�˂�B�e�[�v�̋L�^���b�c�ɃR�s�[���Ă��炤���߂��B�e�[�v�ɂ͏��w�Z�U�N���̂Ƃ��́A���Ƃ�O�ɂ����������S���̐��������Ă���B���̉Ă̓�����ŊF����ɂb�c�����n�����邱�Ƃɂ��Ă���B�����^�����ꂽ���t�͂��łɑ��E���ꂽ���A������������̂ɂȂ�͂����B�A�r�A�������ꂢ�Ɏc���Ă��邱�Ƃ��F��Ȃ���b�c�̃f�U�C���Ȃǂ��l���Ă݂�B

���t

- �V���P�P���A�����珋���B�U�����ɂ͐Ξւ�؞ہA�S���g�̉Ԃ��炫�A�����u�˂̌����ɂ͐ϗ��_���͋����N������Ă���B�_�͍����͂ǂ������C���X�̂悤���B�\�z�ǂ���ƂɋA�蒅���Ă����ɑ嗋�J�ƂȂ����B�ӂ��h�邪�����Ɏז�����Ȃ���A����̃e�[�v����f�W�^���������b�c���B�e�[�v�͖����������B�搶�̂����t�Ƒ��Ɛ��ւ��S�̎�����c����Ă����B�u�j���u�𗧂Ăċ��ւ��o���@�w�������炸��Ύ����Ƃ��A�炸�@���ނ�毕���̒n�݂̂Ȃ���@�l�ԓ���Ƃ���ɐR����v�B�����̎��h���̋c�m�A�����̎��A�u���ɓ��V����Ƃ��ĕǂɑ肷�v���B�������A�����������͒N�̎����͕���Ȃ������B�u�w�������炸��A�����Ƃ��A�炸�v����ł͎��͂��ɂȂ��Ă��̋��ɋA��Ȃ��ł͂Ȃ��ł����A�搶�B

�V��

- �V���P�X���A�g�V�ߕF����A���̐V���u�e�a�Ɠ����̓��ّ��v�i���|�Ёj���Ă����������B�߂��ɏZ��ł��Ȃ���A�Q�O�N�ȏ�����ڂɂ������Ă��Ȃ����A�����C�̂��l�q���B���́u�V�̗[��v�̒��͗^�ꂳ��Ɏt�����A����]�_�œƎ��̐��E��ꂽ�B�s�����Z�̍Z�����w�������o�āA���͗I�X���K�̔������A�n��ӗ~�͉������B����������N�̔N���́u�e�a�́A�v�Ŏn�܂��Ă�������A���̍�����\�z���l���Ă���ꂽ�̂��낤�B���͓ǂ�ł���o�����Ƃɂ��悤�B

����

- �V���Q�P���A�����̑友���T���A���������A�Ƃ����قǂ̏������B�����̓��o�Ɠǔ��̒����̃R�����ɁA���R�ɂ��A�o�l�S��̋�A�u�O�͂̂��߂Ύ��ʂ�友���ȁv�����ꂼ����p����Ă����B�ǔ��́u�ҏW�蒠�v�́A�H�열�V����������̂́A���܂�ɏ����̂ŕ��𗧂ĂĎ��̂��낤�A�Ƃ������c�S��́u�͓����v�̏Љ�ɂ͂��܂�A���̋�Œ��߂Ă���B����A���o�́u�t�H�v�́A�`���ɂ��̋�������āA����ȓ��͂P�V���I�I�����_�̎�����ƃt�F�����[�����`�����悤�Ȑ�捂Ȏ����ʼn߂��������A�Ƒ����A�t�F�����[���̑�\��̈�A�u�^��̎�����̏����v�̘b�ɑ����B�����̐��^�[�o���̓t�F�����[���̐ƌĂ�A���Ƃ����������������A�s���Ȋ�ƌ������C�ɂȂ�B�ŋߕ���ꂽ�f��ł́A���̏����͉�ƂƂق̂��Ȏv�������킷�悤�ɂȂ������A��Ƃ̍Ȃ̎��i�ɋ����Ă���Ƃ����X�g�[���[���������B���������Ε\��͂��������Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�����������������Ȃ����B

����

- �V���Q�S���A��ʃ��J�̍����\�y���ŋ��������i�\�u�����v���ς�B�O�Ԗڕ��̖��Ȃ��B����������ђ��̂����A�Ɖ̐l�n�ꂠ���q����̂��b�̌�A�����u�����@�v�A�P�O���̋x�e��u�����v���n�܂�B�V�e�͐^�B���B�{���̉Y�ŁA���̑m�̑O�ɍ��s���̒������������A���J�̎o���̗삪����A�S���s���ւ̗���̏�����B�o�Ɩ��̓��ƐÂ��Δ�I���B����������ɋ�������̂������ƌ��Ă������J���A�o���s���̌`���̎�߂𒅂ė������A�����s���Ǝv������������Ƃ���Ɏ����āA�o�𐧎~����B��ہA���ۂ����ł���A�����Ƃ���Ƃ��낾�B���A��l�͏����Ė�������߂��m���{���̉Y������B���̋Ȃ͓c�y�u�����v���ψ��킪���삵�āu�������J�v�Ƃ��A�����킪����Ɏ�����������̂��������B���{�l�`�u�������v�͂��̕���ɗR������Ɣn�ꂳ��̂��b�ɂ������B�[���]�C���c�����B

�č�

- �W���W���A�n���̉čՂ�B�ȑO�͂����ł��Ȃ��������A�ŋߓ��₩�ɂȂ��Ă����B�v���Ԃ�ɏ��������炢���Ă̖�����g�x��̘A�����X�ɌJ��o���ĔM���x��B��������A�ȁB

�Ă̋A�ȁE���t�̊���j��

- �W���X���A�ߌ�̕ւő啪�ցB

�P�O���A�������͕������قǗ������B�V���ɃN�}�[�~���͋������n�߂��B��̐L�щ߂����̎}��B���̏t����瓕���ɝG�z�Ǝ����ݒu����b���i�߂��Ă���A����Δ肪���Ă�ꂽ�B�q��������u�V��@�@�Z�����R�@�瓕���v�Ƃ���B�R���͕�ɗ��R�̔������B���N�l��\�̂r����ɐq�˂���A�����̓V�䎛�@�̑��́u�Z�����R�v���g�����������R�B���|�͈̎����@���Z�E�̐R�t�B�G�z�͂܂��ł��Ă��Ȃ��B��A�j�����K�B������̎��O�̑��k������B

�P�P���A�閾���O�̎O���������邢�B�P���ԗ]��x��ď����Ă��������������P���Ă���B�ߑO����|���B���ĂƓ��l�A���͂̎G��蕥���B�[����͂����̃����o�[�ƃQ�[�g�{�[���B���ԂŎd���̃��[�����`�F�b�N���ĕԐM�Ɠd�b�Q�{�B�q�O���V�ƃc�N�c�N�z�E�V��������ɖ��Ă���B

�P�Q���A�������������B�ԍ������i�͂��j�܂ŎU���B�z������Ƃ�͂菋���B�ԍ��̓X�ň��ݕ������Ɨ�����������A�N���o�Ă��Ȃ��B���̑O�͂P�O��قnjĂ炨�����o�Ă������A�����͑ʖڂ��B��ނȂ��ԍ��̋��Ɋ�蓹���āA������⋋���A���Ђ܂œo��B�Гa�O�̐����̗₽�����Ŋ��ƌ��C���o���B���������o��A�������Ƃ̕�����A���@���̎�O�A���F�̎��Ƃ̂�����܂ōs���A�����Ԃ����B�U���ɂ��Ă͂��n�[�h�������B

�P�R���A�������̌��̏o���������������x���悤�ɂȂ����B���Ƃ킸���ŐV���ɂȂ�B���O�A�ɔ������P���ɓn��A���ɍݏZ�̏��w�Z�̉��t�̒��������Ƌ��ɏj�����B������ނ��ꂽ��������ւ̏�M�͍������Ă��Ȃ��B�I�n�搶�ɗ�܂��ꂽ����������B���N��ɍĉ������ē��𗣂ꂽ�B��A�j�����瑁��������̎ʐ^�����[���œ͂����B�搶�𒆐S�ɔ��j�A�����������Ă���ł͂Ȃ����B

�P�S�����A�q���烁�[���B�ߑO���ɕ�̑��ɒn��̏��~�Q�������B��W������~�x��B�j���A�瓕���̂��Z�E�A�g���̏��~�ł����łɂȂ������w����̐搶�Ƃ��b�����āA���Ǘx��̗ւɂ͓���Ȃ������B

�P�T���A�����ɗ��J�B�Ƃ��ǂ�酉J����A�Ă��I�肩�B

|

| ����̋L�O |

�n��

- �W���Q�Q���A�T��������U����{�Ɏd���ʎ��������낻��n�����n�߂鎞���ɂȂ����B���}�T�N�����{�ƌK�̎��͎��ƃ��������Ƃ��Ɉ����グ���h���B�O�~�������B���}�����ƃ��X���E���̓����������������グ�Ď��͂��ƂQ�A�R�����c���Ă����B���}�T�N�����{�A�K�̎��A�O�~�͎����Ȃ��Ă��F�ŕ���B���o�ŕ���Ȃ��Ƃ��͖��o�ɗ���Ηǂ��B���������i�����h���A�K���X�r�ɋl�ߑւ��A���ɐ����������Ȃ��悤�A�r���̐���@�����肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ����A���������ʓ|�͂��قNj�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�~�Ƃ͋��낵�����̂��B�T�̕r��I�ɖ߂��āA�n����҂B����̓�����̎ʐ^���ł����B���������\��B

���ƈ�

- �W���Q�W���A�䕗�̉e���œ��X�J�B�P�������ĂQ���Ԃ̎U���B���q�V�o��G�m�R���O�T���ڗ����n�߂��B�䕗���C�ɂȂ�̂ŋC�ے��̉q���摜��������A�P�U�����ڋ߁A�P�W�����쑾���m�Ŕ������Ă���B�q���摜�����āA�m�`�r�`�̃z�[���y�[�W��Astronomy

Picture of the Day �ɂ������n���̖�iEarth at Night���v���o���ĊJ���Ă݂��B��������Ƃ���ƂȂ��Ƃ��낪�V��̐_�ɂł��Ȃ������̂悤�ɒ��Ղł���B���͕x�́A�ł͕n���̏ے��̂悤�ɂ��v�������A����ȊO�ɂ������Ȃ��Ƃ��l������A�ʔ����摜���B���{�͂܂䂢���ɕ�܂�Ă����B

������

- �X���R���A�W���̓�����ɎQ���ł��Ȃ����������̕����炢�����������ւ�ւ̕ԐM���o���B�莆���������N�M�͍��Y�̋ɑ��̂��̂ƁA�����Ԃ�O�ɏ��̃A�����Ŕ������h�C�c���̍��̂��̓�{���g���Ă��邪�A�ǂ��������ǂ��Ȃ��B�O�@�͕M��I�Ȃ��̂����A�}�l�͕M�ɂ�������Ȃ��B���͐l��\�킷�Ǝv�����̂́A�����������莆�̕���������������炵���������Ƃɂ����B�u�`�ł͂Ȃ��B�S���厖����B�v�Ƃ͎v�����A����Ƃ��āu�p�n���Z�K�^�N�A�Ӄn���Z���X�V�v�Ƃ����{���钷�̌��t������ł͂Ȃ����B������́u���p�ԓ`�v�����������ɏo���܂ł�����܂��B�`�͑a���ɂł��Ȃ��ƁA���F����̎莆��q�����ċ݂𐳂����B�S�͌��t��`�ɂ��ē`�����̂��ƁB

����s

- �X���P�Q���A���B�܂������B���͌������܂ł�Ⓑ�����̎U���B�����ł͓���s���J����Ă����B���������ċC�ɓ������r�A�J�b�v�Ƙ������B�r�A�J�b�v�͔��n�ɗ��Ǝ�Œւ��`���ꂽ�I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂��B�ǂ�����L�c�ŁA�U������A���āA�Ƃɂ��鑼�̗L�c�������瓯���q���̂��̂��������B�n�D�����Ă���̂��A����Ƃ��i�����Ȃ��̂��B��x�L�c�̓���s�ɍs���Ă݂����B���P�R���A���͂�⋭�����A���������B���������T�ԏo���B

�n�b�e�B���Q��

- �X���P�S���A�t�����N�t���g�o�R�Ńf���b�Z���h���t���B�A�E�g�o�[���łR�O���قǂ̏����Ȓ��A�n�b�e�B���Q���̃z�e���ɓ��h�B���[�͂P�T�x�O��ŏ㒅���Ȃ��Ɗ����B�P�T���͓܌㐰�A��A��͂��͂���Ń��F�K�ƃA���^�C�����P���A��͂̒��̏\���`�̔����������ꂢ�Ɍ������B��������{�ł̓��F�K�͐D�P�����A�M���V�A�_�b�ł̓I���t�F�E�X�̎��G�Ղ��B�P�U���͐��B�U�����߂��Ă悤�₭���݂͂��߂�B

|

| �n�b�e�B���Q���̃z�e�� |

�o���g�C

- �X���P�V�����A�V���R�O���̕ւŃf���b�Z���h���t����w���V���L�ցB��C�����߂Â��Ă��Ă���̂ŋ�͗l�͂��s�@�������A�@������o���g�C�����₩�ɍL�����Ă���̂��������B�Ί݂̓G�X�g�j�A�����肾�낤�B

�w���V���L�̒�

- �X���P�W���A�d�����悤�₭�I���A�A���̃t���C�g�܂ł̊ԁA�w���V���L�̒��̊X������B���������A�Ƃ����薶�̂悤�ȏ��J�B�h�C�c�����X�Ɋ����A���{�̏��~���v�킹��B�w�ǂ̐l���R�[�g�𒅂Ă���B���������z�e���̃��r�[�̒g�F�ɂ͉������Ă����B�吹���E���V�@�L������G�X�v���i�f�B�ʂ�ցB�t�B�������h���̂̍쎌�҂Ŏ��l��J.L���[�l�x���̑��������Ă���B��ȉƃV�x���E�X�����������A���̍��̐l�X���������������ɂ����p�Y���B�`�܂ŕ��������Ǝv�������A�X�[�c�ł͊������h���Ȃ��B�{���ɑ̂��₦�Ă����̂œr���łЂ��Ԃ��B�P�X�����������B�C���R�P�x�A�㒅�͗v��Ȃ��B

�J��

- �X���Q�W���A��݂��H�J�O��������A��B�ɂ͑䕗���ڋ߂��Ă���̂ŁA�����̒��H�̖����͌����Ȃ����̂ƒ��߂Ă������A�A�r�A�v�����������V�ɋP���Ă����B��X���̓���������ŒW�������сA�X�H���̉e���Z������ł���B�����Ȃ���̌������������̂��B�̋��͎c�O�Ȃ���J�Ƃ̂��ƁB�������J�̂��߂ɑS�������Ȃ����Ƃ��u�J���v�Ƃ����炵�����A�N�����Â����̂��A�����Ȃ������J���ƌĂԊ����͕��ł͂Ȃ��B

�䕗

- �P�O���X����A�䕗�Q�Q�����ʂ�߂��āA���̊O�͐Â��ɖ��J���~��A��قǂ܂Ŏ~�܂��Ă������c�}�]�m�����̓d�Ԃ̓��肪������B���̐�����������B�[���̗����R�̂悤���B�ɓ������ɏ㗤�����Ƃ��ɂ��܂����̕ӂ�͂��قǂ̂��Ƃ͂Ȃ������B���ꂪ���͘p�ɓ����Ă���A�����Ȃ藋�����������l���ɕς��A�\���J�͑䕗���t�R�A���{����o�āA�����p����܂ő������B�Q���Ԍ�ɂ͕��J�͂҂���Ǝ~�݁A�����Ԃ����Ȃ��B�܂�ʼnĂ̗[���̂悤�ȑ䕗�������B�Ƃ�����A���N�͂�����Ō�ɂ��Ăق����B�ߑO���̎U���̓r���ʼnJ�ɔG�ꂽ�q�������S�̎���ꖂ��Ă݂����A�܂��n���Ă��Ȃ������B�U���Ɏd�����}����������t����ł݂��B

���炦

- ���r�L�^�X�Ƃ������t�����߂ĕ����Ă���Q�O�N�߂��ɂȂ�B�ŋ߂悤�₭�l�����Y�t�����悤�ɂȂ����B���̐��E�ɋ�C�␅�̂悤�ɕՂ����݂�����́i���Ɓj�A�Ƃ����Ӗ����B�����K�V������́u�����̓N�w�v�i���i�̋����ʂ����傷��Ε��̉��l�͌���Ȃ��[���ɋ߂Â��A�l�͗~�����Ƃ��ɗ~�������̂𐅓��̐��̂悤�Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��ł���B�j�����r�L�^�X�Ƃ������O�Ɩ��W�ł͂Ȃ��Ǝv���B�A���A���r�L�^�X�̖{�͉̂Ɠd���i�Ȃǂ̃n�[�h�E�G�A������ɕς���Ă����B������s�w�̑����ē����ŁA�����k�`�m�𗘗p�ł���G���A���Ȃ����Ɛq�˂���A�u�݂����l�b�g�v���Љ�ꂽ�B���O�����C���^�[�l�b�g���Œ���v���W�F�N�g���B���̏�ň�T�Ԏg���郆�[�U�[���ƃp�X���[�h�����������A�p�\�R���ɐڑ��ݒ肵�đ������p���Ă݂��B���s�w�A���s�s���A���s�ȊO�̃X�|�b�g�Ŗ����k�`�m�����R�Ɏg����B�u�݂����l�b�g�v�̐��_�́u���炦�v�A�܂�A���ĂȂ����B�{�����e�B�A�ł����n�ǂ̃I�[�i�[�ɂ͉��̌��Ԃ���Ȃ��B�u�q�Ԃ̒��僂�f���v�Ƃ������Ƃ��B�����̊|����ԁA�������������Ă��q�����ĂȂ��̂�����̖�ڂ����A�����������Ƃ��ł���̂͋��s�����Ȃ��A�Ƃ������m�Ȉӎv�\���ł����낤���B�u�݂����l�b�g�v�́u�ꌩ�̋q�A���}�v�Ȃ̂��B������͈̂قȂ邪�A�̋��̍�����l���Ɏc���Ă���O�@�M�̊��K�u���ڑҁv������ɋ߂��B���l�̒N�ɂ����ݕ���H���Ȃǂ��łӂ�܂������݂��B���҂ɋ��ʂ���̂́A�n��Ŋ�������̂ł͂Ȃ��A�n��O�ɍL���J���ꂽ�d�g�݂��Ƃ������Ƃ��B�u���炦�v���u���ڑҁv���A�O�ɊJ����Ȃ��Ȃ����炻�̑��݉��l�͖����Ȃ�B���m�A���m�ɂ�����炸�l�X�ɊJ���ꂽ�S�̂�������u���r�L�^�X���Ղ����݂���v���E���������邩�ǂ����͒m��Ȃ����A�u���炦�v��u���ڑҁv�����s���Ă���l�͊m���ɂ���B

�|�����a

- �P�O���P�V���A�_�ЂƂȂ����V�B���ꂽ���j���͐_�ސ�ł͈ꃕ���Ԃ肾�B����̉͌��̔������ɂȂт��ċ┒�F�Ɍ����Ă���B�ߌ�A���ԂȂǂ̏Ɩ������ւ��A���C��̖���@������A�s�v�Ȃ��̂��܂Ƃ߂�B�e��S�~�̓C���^�[�l�b�g�Ŏs�ɐ\�����݁A���W�V�[�����߂��̃R���r�j�Ŕ����ē\�����BMail�̕ԐM�Ŏw�肳�ꂽ���ɏo���Ηǂ��B�����͑|�����a���B�N���̑�|�����V�����x�ōςނ悤�Ȋy�����d�����c���Ă������B���@���Ɩ{�I�������B���̓K���X�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����܂Ŗ����グ�Ă݂������A�T�S�̌����s�������{�̎U���̒��ɍ����Ē�����ӂ܂ō��@�I�ɖ{���ǂ߂�悤�ɂ��������B�����̋ꂵ�݂͔N���̊y���݂ƈ��ւ��Ȃ̂��B��A���邭�Ȃ��������Ōܖ؊��V����́u�S������v��Z���E����Ǘ��B

����������W

- �P�O���Q�R���A���B�����Y��ŋ���������W���ς�B�k�~���̓��ʊJ���̋@����Ă���܂Ŕq�ςł��Ȃ������A�����E���e���ɂ悤�₭���ڂɂ��������B��������ė����̎�������������Ƃ���ɗ��ƁA��l�̊፷�����Ɏ邱�Ƃ��ł����B�܂��A�����͎m���̔��͂͂��炵���B���厛�̎������_���ɔ䌨�ł���A���E�ł��H�L�̒������Ǝv�����B�ɂ����͎̂葫�̈ꕔ���������Ă��邱�Ƃ��B�����E���e���̏ꍇ�������炩�ɐl�ׂɂ��Ǝv���邾���Ɏc�O���B�����ېV�̔p���ʎ߂̍ۂ̔؍s�ɂ����̂��낤���B����A���ω���F�����̑����[���i�̈�́A�����Ȋω���F�����Ɋ��D��ꂽ�B��\�Z���`�قǂ̗D�����痧���̏����Ȋω��l�ŁA���ɌÉ�Ȃ��p�����Ă���B���̎R������Č�k���܂ŃA����������B�������������A�C���R�������B��k���̉w�O�̃p�����ł����̃R�b�y�p���B��W�O�~��B

�� ��

- �P�P���S���A�������Ă���d�������������邽�߂̃X�g�[���[���l���Ă���B���ʂ��厖�Ȃ��Ƃ͒N���ے肵�Ȃ����A�X�g�[���[�͂���ȏ�ɑ厖���B�l�͍K���ɂȂ�̂ɂ��s�K���ɂȂ�̂ɂ��X�g�[���[�����߂邩�炾�B����̂Ȃ��K���͈��̕s�K���ł���A����̂���s�K���͈��̍K�����낤�B�A���A�d���̃X�g�[���[�͖ʔ�����Ηǂ��Ƃ������̂ł��Ȃ��B�����B���[�c�A���g�͔ނ̍�i�A�Ⴆ�V���t�H�j�[�̑S�̑������������ꖇ�̊G��̂悤�Ɋ��������C���[�W�ŕ����сA�ނ͓��̒��̂���ʂɎʂ���邾���������A�ƌ����Ă���B�܂�Ȃ���b�����Ȃ���A��̊ԈႢ���Ȃ����������ƕ����A�������̈���o�Ă��܂��B�ނ̂S�O�ԃg�Z�����Ȃ���邪�X����B�X�g�[���[�͂܂��o���Ȃ��B

���m�N���[��

- �ǂ������C����ɂ����̂��A���m�N���[���̎ʐ^���B���Ă݂����Ȃ��āA�t�B���������B�����w������Ƀ��m�N���ɂ���������������������B�����ɂ͂Ȃ������̐��E���A���������F�ʂ�z�������邩�炩�A���邢�͔ς킵���F�ʂ��玩�R�ɂȂ��Ɗ��������炾�낤���B�����A�u���m�N���̓J���[�̂悤�ɁA�J���[�̓��m�N���̂悤�ɎB��ׂ����v�Ȃǂƚ����Ă������Ƃ��v���o�������A���v���Ό��t�ŗV��ł����悤�ł�����B���̂͌����悤���Ǝv���A�p�������������͔��炮�B����͕ʂɂ��āA���ꂩ�烂�m�N���̔����������������悤�ȋC������B

�Ԃ���

- �P�P���P�R���A�����ɍ��N���߂Ă̖،͂炵�������A���͏����₦���B�U���̓r���A�Ƃ���ǂ���̉Ƃ̕���_������Ԃ���֎R���q�i�s���J���T�j�̂�₩�Ȏ����̂����Ă���B���������Ώt���珉�Ăɂ����Ă͔������ȉԂ��炢�Ă����B���̒��Ԃ����Ăł̓��C�t�����[�ƌĂ�ł���B���Ă̔����Ԃ����̐������A���̂܂ܐԂ����ɂȂ����킯���B�k�����H�̓��w�̐Ԃ������H�ׂ����Ȏ����Ǝv�������A���������������ł���Ƃ���͂܂��������Ƃ��Ȃ��B

��C�ߍx

- �P�P���P�W���A�����o���B���T���ɉƂ��o�ďa�J���琬�c�ցB��C�ɂ͐��߉߂��ɒ����B���V�i�C����֓��܂Œ����L�т��O���̐^������߁A��s�@�͖ʔ����悤�ɗh�ꂽ�B�Ƃ����Ă��ʔ��������킯�ł͂Ȃ��B�ߌ�V���܂Ŏd���A���k����I���Ė�̂P�P���B�����͂Q�O���Ԉȏ�N���Ă������ƂɂȂ�B�悭�������悤�ȍ��o������B����ɂ��Ă���ԑ����̕����Ƃ����͍̂L�����ė��������Ȃ��B���P�X���A���B�X�S�̂��ΒY�̕��ł������Ă��邩�̂悤�ȓ����̃X���b�O�ɕ����āA�D���F�ɉ����Ă���B�u�����̘O�䉌�J�̒��v�Ƃ����m��̎������邪�A���������G�߂ł�����ł��Ȃ������B�z�e���ւ̋A��ɂ͏㌷�̌������V�ɋP���Ă����B���͂��ܐ��ɌX���A���ꂩ�ǂ���������Ȃ��قǗ֊s�������Ė��ɔ���������ł���B���̏o���̐��ʂ�\�킵�Ă���悤�ł�����B�����͋A���B

|

| ���]�ȍ��R�s |

�R����

- �P�P���Q�R���A���B���ɓ��W�����ɍs���B����͂��s���ȕ��@�Ŋӏ܂����B���Ƃ��R����ȂǂƂ������͎̂������킹�Ă��Ȃ��̂ŁA��i�̗ǂ��������悭����Ȃ��B�����ŁA�����ɕ��낤�Ƃ͂����A�����������ǂ�������Ɋς邱�Ƃɂ�����A���Ȃ�y�ɂȂ����B���ꂪ�������������ǂ����A�܂��A�����邩�ǂ����͕ʂɂ��āA�~�������ۂ��͍l����܂ł��Ȃ����܂�B����͑]���Y����̖��ʂ̏������u���Ӂv����ۂɎc�����B

�t��

- �P�Q���P�R���A��������R�[�g�𒅂�B�w�O�̟O�̗t�͔��Έȏ�U�������A��ǂ͂܂����t���Ă��Ȃ����̂�����B�~���n�܂邱�̍����D���ȋG�߂��B�R�[�g�𒅂�ƁA���Ƃ͂Ȃ��A����܂ł̂��Ƃ��l���A���ꂩ��̂��Ƃ��l�������悤�ȋC���ɂȂ�B�{�C�ōl���邩�ǂ����͕ʂɂ��āB���R�[�g�̊y�����Ƃ����̂͊O�C�̗₽���ƁA�䂪�g�̂����₩�ȉ�����ɂ���悤���B

��̑�A��

- �P�Q���R�P���A�����͌̋��Ő�̒����}�����B����A���A�[�������̒����������₩�ɏj���Ė�x�����ɒ��������A�����̊����Ə�q�̈ӊO�Ȗ��邳�ɁA������ƊO������ƁA���ɐႪ�ς�A�Ȃ����~���Ă����B�d�����������O�Ⴞ�B���ɏo��ƂƂ����蓌�Ɛ��̎R����p�[���ƖЏ@�|������鉹�������Ă���B�瓔�x���~���ɉB��Č����Ȃ��B���ւɒ��A�����t���A�x�����H�̌�Ŗݓ����B��A���ɖ݂��͈̂ٗႾ���~�ނȂ��B���݂��ł܂�̂�҂��ĉƂ̓��ƊO�̐_���ɋ�����B��͉J�ɕς��A�[���ɂ͉_�̊Ԃɐ���̂������B�C����������A���������Ȃ����B�v���o�̔N���I��B

�g�b�v�y�[�W��

To the top page

![]() �Ƃ肠�����r�[�� �Q�O�O�S

�Ƃ肠�����r�[�� �Q�O�O�S