草 枕 2008

草 枕 2008

Wandering in 2008

雪の年明け

- 1月1日、雑煮で新年を祝う。年末から風が止む気配がない。旧千燈寺跡から不動山に登る。山頂の堂内には誰もいない。床を掃いて下山する。

奥の院(観音堂)まで戻ると4人の海外からの参拝者がいた。聞くと、これから不動山で昼食、岩戸寺まで行き、文殊仙寺まで歩くとのこと。子供の頃からよく歩いたルートだ。「一緒にどうですか?」とのお誘いがあったが、今登ってきたばかりだ。

雪が次第に強くなり、西行戻しの辺りでは周りの山も見えなくなった。不動山から岩戸寺への山道を辿るのは難しいだろなと思ったが、よく考えれば、別の舗装された林道を歩いていくに違いない。第一、歩く人などいる筈もない山道は既に消え果てているかも知れない。

新年は故郷の雪で始まった。

若夷

- 1月20日、夜半から雪になるとの予報だが、夜の窓の向うには私鉄沿線の明かりが見えて、雪はまだ降っていないようだ。葉書入れに今年の年賀状を読み直して納める。友人からの筆書きの賀状に芭蕉の句が書いてあった。

「年は人にとらせていつも若夷」 芭蕉23歳の句だ。

若夷とは、えびすさんのお姿を印刷した札で、京大阪では元旦の朝にこれを買い、柱や壁に貼ったり、神棚などに供えたりするようだ。

句の意味は、「年をとるのは人に任せるからいつまでも若い、この夷さんのようにありたい」という人間の願いを詠んだものか、または、「人が相応に年齢を重ねるのに、自分はなぜいつまでも年を取ることができないのだろうか」という夷さんの悲哀を詠んだものか。

友人の気持は前者に違いないだろうが。

雪景色

- 2月3日、明日は立春。今日は節分というのに雪が一日中降り続いた。外に出て雪景色を楽しむ。雪の強い白さがそれ以外のものの色彩を奪って黒か灰色に変えている。わずかに南天の実や山茶花の花の赤が色を感じさせる。

「冬ながら空より花のちりくるは 雲のあなたは春にやあるらむ」(古今和歌集巻第六)

照明

- 2月9日、今日の夜は友人のM、S両氏と飲む約束をしている。午後思い立って上野の国立博物館へ行く。特別展はパスして常設の本館と法隆寺館をまわる。特に目当てがあるわけではなく、ここの空気を吸いに来ただけなので、見たいものだけを好きなだけ見た。

広くて天井が高い展示室内は、抑え気味の暗いといっていいほどの照明が落ち着きを与えてくれる。ソファーでまどろんでいる人もいて、実に気持ち良さそうだ。法隆寺館の照明は特にすばらしい。透明なケースに一体ずつ納められた一尺ほどの金銅仏が暗い空間に林立して浮かびあがっていて、拝観していると海中を遊泳しているような感覚になる。

建物を出ると暮れかかった空から小雨が降ってきた。待ち合わせの店に着いたときにはそれが牡丹雪に変わっていた。

春一番

- 2月23日、朝から強い風が吹き荒れている。高く舞い上がった砂塵で天地が薄茶色に濁っている。この季節の風は今でも苦手だ。夜通しの風の音は気持をざわつかせる。

24日の夜には風も鎮まり、空には冬の大三角形がよく見えた。ひときわ明るいシリウスがしきりに瞬いているのは、上空にはまだ強い風が吹いているからだろう。

まだ寒いけれど、あと10日もすれば白磁のようにきれいな木蓮の花が咲く。冬に終わりを告げる花だ。花一番とでも呼ぼうか。

馴染みの店

- 3月2日、梅やマンサク、ネコヤナギの花が咲き始める。午後、近所の理髪店に散髪に行く。ご夫婦で仕事をされているお店で、通勤の往き帰りで顔をあわせることもある。東京から引っ越してきて以来、20年を超えてお世話になってきた。

10年前に神戸に赴任したときも、家に帰ってここで刈ってもらった。神戸で理髪店の浮気をしたのは確か2、3度だけだった。

勘定をして靴を履こうとしたら、ご主人が、今度家を建て替えることになり、店を改装しても歳なので、今月いっぱいで閉店することにしたと言う。ああ、そうか、髪を洗って貰った後の、肩を揉んでくれる時間が今日は随分長かったのは、気のせいではなく、朴訥なご主人の感謝の気持だったのだ。

こちらこそ長い間お世話になりましたと答えて店を出た。次からどこへ行こうか。放り出された子供のような気分だ。

符合

- 3月15日、昨日の雨も上がり一気に春になったかのような陽気だ。ワイシャツにジャケットを着ただけで外に出る。木蓮の花が咲き始めた。

歩きながら、先日雑誌で見た人物のことを思った。高校の上級生で、すばらしい秀才だった。学生服の襟カラーのホックを外し、上履きの踵を踏み潰して颯爽と歩いていた。大学紛争の期間は東京から戻って市内の幼稚園で園児の面倒をみていたということは後の噂で聞いた。国立の或る研究所の教授としての今の写真に当時の面影が残っていた。メディアによく登場する学者のエッセイに、彼と酒を飲んだことが書かれていた。「大人の酒の飲み方」だと。それが十代の弊服弊帽の痩身の彼の姿とうまく重なった。

これまで畏敬の念を抱いた人は数多い。一言の言葉も交したことがないこのS氏もその一人だ。

趣味の掃除

- 3月23日、桜が咲き始めた。

昨日、町田のデパートの実演販売を見て買った石鹸クリーナー2種類を使って、風呂の鏡の水アカと台所の鍋の汚れを取る。酸化セリウム、酸化アルミニウム配合と書いている。掃除や食器洗いは嫌いではない。ペースト状の洗剤を布につけてひたすら磨く。

いつもはすぐ曇る鏡の、表面の白い斑点が次第に取れてきた。アルミ鍋の焦げや茶色の汚れも全て消えて、銀色の光沢が戻った。3時間後にはともに一点の曇りもなくきれいになった。気分転換には掃除が一番だ。

花のさかりに

- 4月4日、会社の帰りに上野の博物館で薬師寺展を見る。金曜日は夜8時まで開館しているのでありがたい。和辻哲郎が「古寺巡礼」で絶賛した聖観音菩薩像は、東院堂で拝観したのとはまた違ったお姿を見せてくれている。正面はスリムだが横から見る体躯は逞しさを感じさせる。日光、月光両菩薩は言うまでもなく美しい。薬師寺では光背に遮られて見ることのできない後姿を拝見、頭部から背中、腰、足先にいたるまで一点の破綻もない。腰の衣紋もシンプルでリズミカルだ。

公園に出ると満開の桜の下に大勢の花見客がいた。一頃に比べると随分おとなしい。上野広小路に出た。

まだ7時半過ぎなので、一度K氏に連れて行ってもらった湯島の店を探す。春日通りを湯島に向って歩く。交差点の近くだったことは覚えているが、4年前のことなので見つけられるかどうかと思いながら、もうすぐ交差点というところで左の小路を見たら、その店があった。

店のご主人も、真鍮の金具の付いた木製の冷蔵庫にも、常連さんの雰囲気にも覚えがあった。ラッキョウと合鴨のつくねを肴に、岩手の酒「酔仙」を飲む。8時半前に店を出る。K氏が亡くなってもうすぐ3年だ。彼には多くのことを学んだ。教えてもらいたいことはまだ山ほど残っていて、薬師寺の仏の話もしたいが、それもかなわない。

杵築の街

- 4月29日、大分に帰省する。京都に途中下車の予定を止めて、真面目に直帰する。小倉で乗り換えの時間があったので、魚町を歩く。井筒屋デパートも実に久しぶりだ。昼食は駅の丸天うどん。宇佐駅からの車内は暑いほどで、海は波もなく、新緑が鮮やかだ。

30日、今日は遊ぶ日だ。朝早く会社の宿題を片付けて、パソコンを閉じて杵築へ。杵築城から北台、南台の武家屋敷を歩く。藤の花が石畳に散って、躑躅が鮮やかだ。この町を歩くのは初めてで、石畳の坂を上り下りするのが楽しい。

5月1日、午前中、数年ぶりに西山の墓掃除をする。ここは母が毎月掃除している東山よりも古い先祖が眠っている。御無沙汰を詫びて掃除に取り掛かる。倒木を片付け、木に絡まった蔓を断ち切り、伸びた雑木の枝を掃う。一番古い墓は延宝六年(1678年)で、元禄から宝永年間まで、1700年前後のものが多い。その後、文政10年(1827年)までの100年間は銘文の定かでないものが多い。先祖の生活が偲ばれる。

2日、曇時々晴。倉庫の不要物を焼却。午後街まで歩いて散髪、2800円也。

連休後半

- 5月3日、快晴。初夏の陽気だ。母のバイクで走行中、異音がするので修理に立ち寄る。チェーンのテンションが高すぎたようだ。走行距離14,000kmになるので、買い替え時かもしれないが、80歳の母がバイクに乗ることのほうが気になる。

昼前に東山の墓掃除をして、麓の畑で甘夏を10個ほど捥ぐ。一つ食べてみた。皮を剥くときの音と香りから旨さが伝わってくる。

●5月4日、開け放った玄関からツバメが入ってきた。天井の梁や壁のあたりを偵察している。お引き取り願うと、別のが入ってくる。玄関を閉めると外が騒がしい。軒下に残っていた昨年の巣の取り合いをしているようで、お互いに大声で言い合っている。そのうち静かになったと思ったら勝ち残った一番(つが)いが巣の修復に取り掛かっていた。

午後、地区の農業用水路(イゼ)清掃の共同作業に参加した。千灯は3本の水路があるが、そのうちの1本を利用している10名が集まり、水路掃除と草刈りを約2時間で完了。少し日に焼けた。明日は帰京。

●5月5日、神奈川に戻る車内で福岡伸一さんの「生物と無生物のあいだ」(講談社現代新書)を読了。生命とは動的な平衡であり、危ういまでのバランスの上に成り立っている、という言葉が心に残った。「それ(生命)は決して逆戻りのできない営みであり、同時に、どの瞬間でもすでに完成された仕組みなのである。」とも。

黙祷

- 5月18日、久しぶりの上海出張。日曜が移動日というのは怠け者にとってはややつらい。昨秋に開通した羽田-上海シャトル便に初めて乗る。国内線と同じ感覚で行けるのがうれしい。夕方虹橋空港着。雨の中をホテルに向う。

翌日は晴れて暑い。終日会議。午後2時48分、サイレンが鳴り、会議を中断して四川大地震の犠牲者に3分間の黙祷をする。道路を走る自動車が警笛を一斉に長く鳴らし、それがしばらく続いた。

20日朝、ホテル前の中山公園を散歩する。広さは日比谷公園ほどだろうか。数人から数十人のグループが公園のそこかしこで太極拳を楽しんでいる。

公園の入口の舗道の敷石に文字を書いている人がいた。水を筆に含ませてすらすらと書いている。達筆だ。

字はしばらくすると乾いて、やがて消える。公園を一周して戻ってきたら、筆と水筒を仕舞い、帰るところだった。文字の意味を聞こうかと躊躇っているうちに、男性は公園を出て長寧路を東の方に向い、人混みのなかに入っていった。

吉日

- 6月6日、年一度のドック検診を受ける。今回は何のご指摘もなく、気分良く病院を後にする。外は晴れて暑い。

羽田に友人を送る。約束の時間に一時間以上も遅れて、出発前に少し話ができた。元気そうで何より。再会を約す。

大和ホテル

- 6月15日、瀋陽に出張。街は超高層ビルがあちこちに建ち始めていて、3年前に来たときとはまた風景が変わっている。80数階のビル計画もあるそうだ。ホテルから近い伊勢丹デパートに入ってみた。地下の食品売り場でパンとビールを買う。

20日、歩いて10分ほどの遼寧賓館に行く。日本が瀋陽を奉天と呼んでいたころの「大和ホテル」だ。往時の華麗さが残っていて、まだ現役のホテルとして使われている。この一角にある日本料理店で瀋陽に赴任したばかりのK氏と飲む。明日帰国するよと言うと、君は帰れるからいいねと、寂しそうに微笑った。

海の日

- 7月20日、私の誕生日だ。海の日も20日だったが、2001年の法律改正で「七月の第三月曜日」に替わってしまった。成人の日、敬老の日、体育の日も同じ扱いをうけて、何月の第何月曜日、となっている。日にちが特定されている祝日に比べるとやや軽んじられている気がする。

他にも日にちが特定していない休日が3つある。建国記念日と春分・秋分の日だ。建国記念日は「政令で定める日」とある。かなり悩んだ末に、決めきれなかった跡がうかがえる。春分と秋分は「春分日」「秋分日」とあり、これは天体の運行が決めてくれるので、天まかせだ。ともあれ、日にちが特定されていない記念日というのはあまり面白くない。

夏休み

- 8月14日、大分へ帰省。今年の夏休みは短い。時には忙しいこともある。夜になっても暑く、エアコンのスイッチを入れた。実家では初めてのことだ。雷雨。 ●15日、朝早く散歩。千燈寺の山門を拝見。近所のS氏の寄進で建てられたものだ。朝食後、T君の家の改装を見せてもらう。風通しと景色が良い部屋が3つできていた。将来の実家の建て直しの参考になる。小さな平屋が理想だが、いつ実現するか。伊美で配偶者を実家へ送った後、旧家跡「濤音寮」で休憩。3階の部屋に上って畳に座り、ここで月を眺めながら酒でも飲めればいいだろうななどと不埒なことを考える。別宮社の拝殿前で正午になる。一人黙祷。帰宅したら雷鳴が聴こえてきた。K氏来訪。 ●16日、午後かなり激しい雷雨。雷鳴で午睡が何度か中断された。 ●17日、朝驟雨。昼前にK氏に宇佐まで送っていただく。次はゆっくり飲みたいものだ。

ビーチ・ボーイズ

- 8月23日、村上春樹訳のジム・フジーリ著「ペット・サウンズ」読了。高校生の頃にラジオでよく聞いたビーチ・ボーイズのリーダー、ブライアンウイルソンの物語だ。彼の最高傑作である「ペット・サウンズ」はそれ以前のビーチ・ボーイズのイメージを大きく変えるものだったようだ。「ようだ」というのは、聴いた当時はそんな変化に気づかなかったからで、正直に言えばビーチ・ボーイズとビートルズの区別もついたかどうか自信がない。

訳者の村上春樹さんは「世の中には二種類の人間がいる。『カラマーゾフの兄弟』を読破したことのある人と、読破したことのない人だ。」とかつて言ったことがあるが、「世の中には二種類の人間がいる。『ペット・サウンズ』を好きな人と、好きじゃない人だ。」とあえて口にしたい、と訳者あとがきに書いている。

街の楽器店で「PET SOUNDS」のCDを買って聴いてみた。高校の頃にラジオで耳にした曲があるはずだが、それが蘇ってくるか、そして好きになれるかどうか。

重陽の節句

- 9月9日、出張で上京したK氏と湯島天神下の店で飲む。昨年も会ってはいるが、飲むのは2年ぶりだ。岩手の「酔仙」を、茄子の鴫焼きと鴨のつくねなどを肴に、8合ほど。話は尽きないが、残る客も一組だけになった頃に店を出る。坂の上の湯島天神あたりは明りも少ない。国会議事堂前で乗り換えるK氏と別れる。

電車の中で、重陽節は菊の節句でもあったことを思い出し、古人に倣って杯に菊の花を浮かべる代わりに、お菊のおひたしなんぞを肴にしても洒落になったのにと、回らない頭で考えた。

雨の鎌倉

- 9月21日、鎌倉を歩く。鎌倉駅から巨福呂坂を越えて建長寺の門前の店で昼食。降り始めた雨が次第に激しくなった。昼前でもあり、急な雨のせいで予約の客も遅れているようだ。しばらく座敷を独占して精進料理をいただく。

雨脚が弱くなったのを見はからって建長寺を参拝。方丈の外廊下で庭を眺めながら雨の風情を楽しんだ。屋根に樋がないので、雨垂れが落ちてくる。それが犬走りの砂利石に跳ねて散る。

実家の屋根は子供の頃には樋がなく、雨の日は雨垂れが瓦の幅で落ちるのを飽かずに眺めたものだった。家を建て替えるなら雨樋のない屋根にしたい。話が逸れるが、雨の日が眠いのは何故だろう。

濡れついでに東慶寺を参拝した。ここには和辻哲郎、西田幾多郎、小林秀雄さんの墓もある。方形屋根の端正な本堂は1935年の建立だそうだが、数奇屋建築にも通じるモダニズムの香りがする。隣の水月堂の水月観音菩薩さんは秀麗なお姿とのことで、拝観したいと思いながら、事前の申込みが必要なため、まだ果たせないでいる。

鎌倉まで歩こうかと思ったが、雨も飽きたので北鎌倉から電車に乗ることにした。

紫野大徳寺

- 10月19日朝、京都の大徳寺を訪ねた。

勅使門前で、さて、この大きな寺をどう歩いたものかと考えていたら、目の前を和服の二人の女性が通り過ぎた。お茶会でもあるらしい。二人は門前を過ぎたところを左へ曲がって消えた。

消えたあたりに行ってみたら瑞峯院という塔頭があった。受付でもらったパンフレットを見ると、大友宗麟の創建とのことだ。故郷豊後の英雄ではないか。方丈の前と後ろの枯山水を拝見していると、茶室のあたりから華やいだ声が聴こえてきた。茶会の前の寛ぎの時間のようだ。

細川家ゆかりの高桐院も訪ねた。参道がすばらしい。庭の奥に細川家の墓所があり、三斎公とガラシア夫人もここに眠っている。利休が所有していた石灯籠をそのまま墓にしている。石灯籠の一部が欠けているのは、完全を嫌う公が意図的に欠いたとのこと。

ミロのビーナス、サモトラケのニケ、唐招提寺の如来形立像などは、一部が欠けても美の完結性を失っていないが、それとは違う。利休とその弟子は、完成したものの一部を意図的に壊すことでより完成度を高めようとしたようだ。この時代の美意識は尋常ではない。

そういえば、故郷の国東・岩戸寺の旧国宝の石塔は傘の部分が欠けているが、それも美しさになっていたと思う。

|

| 高桐院 |

再会

- 11月1日、長い間会えなかった友人に会った。前夜に電話があり、声を聞いてもすぐに彼とは分らなかった。彼もそのようだった。A氏は高校の同級で、下宿も同じ。大学の頃には訪ねてきた氏と遅くまで飲んで、下宿の門限に遅れて、梯子で二階の窓から部屋に入ったこともある。文字通りの危ないハシゴ酒だった。氏は東京の大学を卒業後、九州で名を知られている神社の神職を継いでいる。結婚式の前日に新婚の奥様とご一緒にお祝いに来ていただいた。それ以来の再会だ。

午後1時に小田急の駅で会う。お互いに20代とは違うが、すぐに彼とわかる。先約の友人と会うまでの3時間ほどはすぐに過ぎた。再会を約して別れる。話したかったことはその後から出てくる。次の上京の折には夕方からの時間を空けて貰って、ゆっくり飲みたい。

初コート

- 11月21日、夜11時過ぎの帰宅途中の南の空に、オリオンが懸かっていた。夜空は冬になった。

インフルエンザの予防接種をした翌日から微熱が出たことや、この2、3日が急に寒くなったこともあり、今日からコートを着た。

これまでは12月になるまでは着ないことにしていたが、今年からやせ我慢はやめることにした。そう痩せてもいないのだから。

コートを着たら外気との折り合いがついた。寒さを楽しむ季節が始まる。

会話

- 11月29日、地元の店で友人M,S氏と「同窓会」を開く。2月の雪の夜以来だ。今回はM氏の山の後輩、初対面のKさんも参加して楽しい集まりになった。遠来のM氏らの帰宅のタイムリミットが近づいた頃、Kさんが、「皆さん久しぶりなのに殆どお話しませんね」と不思議そうに言った。それなりに話はしていたつもりだが、若いKさんにはそう見えたのだろう。

そういえば、今月初めにほぼ30年ぶりに会った友人のA氏とも、お互いに30年の空白を言葉で埋め尽くそうとはしなかった気がする。会話の空白の時間を恐れる歳ではなくなったことと、言葉はそれなりに重たいものだということが分ってきたからだろうか。

本当は人並み以上に饒舌な3人が、たまたま牽制しあっただけのことかもしれない。

冬木立

- 12月10日、出張先の瀋陽から上海へ向う。今朝の気温は氷点下10℃。瀋陽桃仙国際空港への広い道路脇には数日前の雪が残っている。粉になった雪が風に掃かれるようにして路面を滑っていく。

5年前に初めて瀋陽を訪れたときは片道1車線の道路で、社用車のトラブルで代わりに乗ったタクシーが、市内までの行程の半ば近くを反対車線を走ったことを思い出した。その夜は折悪しく激しい雷雨で、時々フロントガラスにたたきつける雨で前が見えなくなり、見えた瞬間に前方にヘッドライトの光が迫った。その度に右の車線に割り込むといったことを繰り返しながら走った。なぜ普通に走らないのかと憤りながらも、助手席に座って、壊れた料金メータと運転手の横顔を目の隅に見ながら体をこわばらせていた。市街に入る渾河にかかる橋からマリオットホテルの黄金色の屋根が見えたときには心底ほっとした。

高速道路と延々と続く落葉樹の林を見ながら、この5年間の東北中国の変貌を思った。心なしか、ドライビングも少しは穏やかになった気がする。

冬至

- 12月21日、今年は今日が冬至になる。黄経270°。春分の日が黄経0°で時計の文字盤でいえば12時だから、地球は今9時のあたりの虚空に浮んでいることになる。

冬至を黄経0°にすれば冬至が12時で12月、春分が3時で3月、夏至が6時で6月、というように月の数え方と合うのに、何故天文学では春分を起点にしたのだろうか。春が好きだった人が決めたとしか思えない。あるいは春に生まれた人に借りでもあったのか。

江藤淳の「漱石とその時代」第二部(新潮選書)と須賀敦子全集(河出書店)を並行して読んでいる。須賀さんの本は初めて読んだ。「ミラノ 霧の風景」に始まる全集の2巻目まで読み進み、早くも、8巻までしかないのかという気分になっている。

本を手にして読み始めるまではとても億劫で、エイッと決心しなければページを開くことが出来ないが、今回は決心して良かった。須賀さんの勁くて美しい世界に浸っている。

有明の月

- 12月25日、午前6時前、いつものように地平線が鮮やかなオレンジ色に染まる少し前、東の空に月が浮んでいた。有明の月だ。月齢27.4。古今の歌人が愛でたこの月のように、今年の仕事もあとわずか。

帰省

- 12月28日、小倉からの特急で宇佐に下車。午後のバスで伊美に向う。数人の同乗者のなかに、何度かこのバスで見かけた女性がいた。私と同じ帰省だろうか。終点で降りたのは私一人だった。

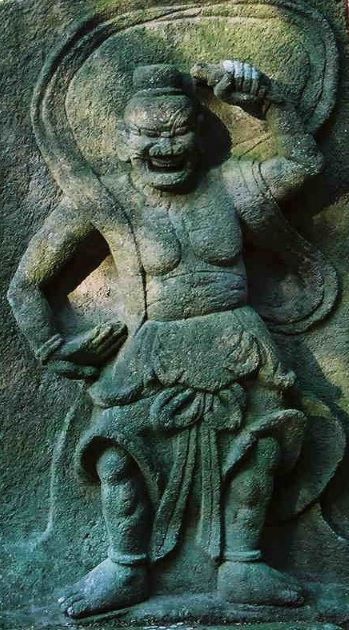

30日午後、K氏が大分市から来訪。しばし歓談する。氏を見送った後、旧千燈寺跡まで散歩する。冬の夕陽が仁王像に射すまでしばらく待つ。楓と銀杏の落葉が講堂跡を埋めて、わずかに礎石だけが埋め残されている。北風が強くなり、尾根がゴオッと鳴っている。夜半には霰が降った。明日は雪かもしれない。

トップページへ

To the top page

![]() 草 枕 2008

草 枕 2008