草 枕 2017

草 枕 2017

Wandering in 2017

仁王像

- 1月1日、午前零時に龍神社と千燈寺に詣でる。篝火が境内の楠を明るく照らしている。出会う方々と新年のご挨拶を交わす。

朝は雑煮で新年を祝い、歩いて不動山に登る。千燈寺講堂跡の吽形仁王像は左上の欠損部の修理を終えて養生中だった。過去にも同じ箇所が割れたことがある。

右上の角はもっと前に欠落したままだ。吽形像のすぐ前に聳えていた松の大木の枝でも落ちたのだろうか。その松の木は今は無い。

5日、伊美の寺で母方の法事を行う。夜は隣家で友人と新年会。中津の米焼酎「耶馬美人」が旨い。

歌会始

- 1月13日、テレビで歌会始を見る。入選された宮城県の角田正雄さんの歌が心に残った。

「積み上げし瓦礫の丘に草むして一雨ごとに野に還りゆく」

震災の惨禍に対する嘆きや怒り、悲しみなどの生な感情は、歌の底に静かに包み込まれている。諦めの叙景歌ではなく、自然の理不尽さと優しさを共に受け止め、赦す歌だと思った。

選者の永田和宏さんの歌、

「野に折りて挿されし花よ吾亦紅(われもかう)あの頃われの待たれてありき」

「待たれてありき」とは、連日の遅い帰宅を待っていてくれた妻をいとおしむ言葉だろう。亡き奥様に捧げた歌だ。

大寒から

- 1月22日、雪交りの風が強い。地区の葬儀に参列した。故人は小学校の同級生のお母上で、母より一つ年下だったと思う。式が終わる頃、さらに風雪が激しくなった。

28日、山の林の掃除をする。隣接地から伸びて来た竹や、名を知らない照葉樹の幼木を刈り、ヒノキとクヌギにまとわりついたカズラを伐る。クヌギは大きくなり過ぎると椎茸の原木には適さなくなるが、林を切ってしまうと陽当りが良くなり、足を踏み入れるのも面倒な雑草地になってしまうので、このままにしておく方が良いのかもしれない。

隣のKさんから松の苗木数本をいただく。庭の、3年前に枯れてしまった松の木があったところや、盆石の岩の上などに植えた。しっかりと根付いてほしい。

31日、隣の地区で、別の同級生のお母上の葬儀があった。母と同年の由。参列した同級生に遇う。帰りに近くの親戚の家に寄る。

修正鬼会

- 2月3日、Mさんと天念寺の修正鬼会に参詣した。

19時に川中不動の対岸の松明に火がつけられ、垢離(こうり)取りが始まった。災払鬼・荒鬼役の僧とテイレシ(介錯)の方々が川に入り水垢離を取る。お囃子方の少年らが笛太鼓を奏し、大松明3本が立てられる。講堂で夜の勤行、次いで立役になる。米華(まいけ)、開白(かいびゃく)、香水(こうずい)、鈴鬼の舞が続く。

災払鬼、荒鬼が登場して右手に刀や斧、左手に小松明を持って乱舞する。テイレシも小松明を手に踊り、火の粉を振りまく。堂内は濛々と煙で霞み、立っている参拝者は火がついた松明で容赦なく叩かれ、カメラマンが転び、逃げ惑う人の髪や上着が焦げる。頭を叩かれて本気で怒る人もいて、涙が出るほど面白い。

大きな餅「鬼の目」が投げられ、参詣者がそれを激しく奪い合う。小餅も撒かれ、運よく一つキャッチした。鬼に松明で背中を叩いて貰い、これで無病息災。

23時過ぎに修正導師が鬼後呪(きごじゅ)を唱えると、鬼は鎮まって夜の闇に消えた。

|

| 出番を待つお囃子方 |

確定申告

- 2月11日、福岡へ行くKさんご夫婦の車に乗せていただいて宇佐へ。今回もいろいろお世話になった。小倉で別れて、新横浜へ。次の帰省は4月の予定。

12日、確定申告書をe-Taxで送信する。私の住基カードの署名用電子証明書の有効期限は来年1月末で、以降の更新はできない。次回は1月中に申告するか、マイナンバーカードに切り替える必要がある。住基カードとはいったい何だった(または何でなかった)のか。

13日と15日は、都内での会社の現役・OBの懇親会に参加する。気が置けないメンバーと時の経つのを忘れて歓談し、共に日々の憂愁を払った。

マルタ・アルゲリッチ

- 2月21日、町田の中古レコード店で、アルゲリッチのベートーベン・ピアノ協奏曲第一番を見つけた。

5月に開催される第19回別府アルゲリッチ音楽祭の演奏曲の一つだ。今回は小澤征爾さんが総監督を務める水戸室内管弦楽団との共演で、指揮は小澤さん。

CDのライナーノーツには、「もともとアルゲリッチは、距離をおいて遠くから音楽を眺めるということのできる人ではない。彼女はいつも作品の内側にするりと飛び込み、核心で燃えている霊気を吸い込むやいなやその化身となって、体から表現をあふれさせる音楽家である。」(礒山雅さん)と書かれている。

1985年の演奏を繰り返し聴いていると、5月の音楽祭に行きたくなった。この人は75歳になっても、枯淡ということを(たぶん)知らないに違いない。

「騎士団長殺し」

- 3月1日、村上春樹さんの新作「騎士団長殺し」を読み終わった。

読者が諦めや深い喪失感を抱いたまま放り出されるというような終わり方ではなく、物語のいくつかの環がそれぞれきちんと閉じられていて、読後感はとても良かった。村上さんの作品には、必ず(といっていいほど)いくつかの音楽が、物語のふさわしい場面で登場するが、この小説でもそうだ。リヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」は近いうちに聴いてみたい。

春の埠頭

- 3月5日、今日が発売日の別府アルゲリッチ音楽祭チケットは即日完売したとのこと。残念。

8日、春というにはまだ寒い日が続いている。小田急江ノ島線で江ノ島へ。風が強く、港に停泊しているヨットのマストを、風にあおられたロープがカンカンと叩いている。埠頭からは丹沢山塊と富士山、伊豆半島がよく見えた。

|

| 江ノ島ヨットハーバー |

余寒

- 3月29日、寒さの春に凍えていた桜の花がようやく開き始めた。

ドストエフスキーの「白痴」を読了。作者は姪にあてた手紙の中で、「この長編の主要な意図は無条件に美しい人間を描くことです。これ以上に困難なことはこの世にありません。」と述べている。無条件に美しい人間である主人公が、周囲の人々の心に様々な波風を立てながら、物語は破局に向かう。そういう人間などこの世にいないか、いるとしても平穏に生きるのは難しいと思わせる結末だ。

この小説は、日本では1951年に黒澤明監督で映画化されている。主な出演者は、原節子、森雅之、久我美子、三船敏郎。黒澤さんはどう描いているのだろうか。

5年の壁

- 4月7日、パソコンのDVDドライブが動かなくなった。今のパソコンは4台目で、5年ほど使っている。これまでの世代交代のきっかけは例外なくDVDドライブの不具合だった。今回はパソコンを捨てずにドライブを交換することにした。1月にファンを取り換えたばかりだし。

ノートパソコンのユニット交換は面倒だが、13日に無事再稼働した。あと3年は動いてほしい。

新しいドライブで映画「二都物語」を久しぶりに観た。残念ながら、中三の冬にテレビで見て感動した映画ではなく、1980年にBBCが制作したドラマをDVD化したものだ。映画の方をもう一度見たい。

帰省

- 4月25日、実家に帰る。

29日、五穀豊穣を祈る地区の「妙見祭」を行う。妙見さんは鷲巣岳の麓の山の祠に祀られている。やや苦労して綯った注連縄、お神酒とご飯と炒り子などの供物、花などを持って登る。妙見とは北極星のことで、「神様」だが、「北斗北辰妙見大菩薩」とも呼ばれる「仏様」でもある。千燈寺の住職とともに妙見和讃、真言、般若心経などを唱えて、無事終了。

5月3日午後、Tさん宅を訪問して旨い酒を酌み交わしながら懇談する。春の日は暖かく、風が心地良い。贅沢な時間だった。

4日、実家に仕舞っていた中学以来の日記と書簡を整理する。顧みれば、取り返しのつかないことを山ほどしてしまった。

棚の奥に、ずっと見つからなかった祖父の懐中時計があった。祖父が生前に、私にくれると約束したものだ。これで時刻の読み方を教わった。竜頭をそっと巻いてみたら、秒針が39年ぶりに動き始めた。

ホタル

- 5月23日夜、隣家のMさんと近くの伊美川でホタルを見る。川沿いの道を歩くと、雨が近いせいか、やや重たい空気の中を数百灯のホタルが飛び交っていた。点滅が同期する瞬間もあって、闇に無数の光が一斉に浮かんでは、また闇に戻る。音のない音楽を聴いているようだ。

水無月、水の月

- 6月2日、安岐在住の義母が訪ねてくれた。昨年の正月以来だが、お変わりない。

3日、三浦梅園資料館を見学した。小川晴久さんの「玄語の解明」が掲載されている最近の学会誌を購入した。

5日、庭の畑のイチジクに小さな実が成りはじめたので、支柱を立てる。早ければ梅雨明けには食べられるようになるだろう。

9日、ジャガイモの葉が二十八ホシテントウムシに、茎と実がヨトウムシに食われ始めたので、全て掘り出したら3分の2ほどは無事だった。夕方ポテトサラダを作る。美味。

12日、隣のKさんのギャラリーで作品を拝見する。ガラス彫刻や麦の穂の彫刻がすばらしい。

14日、庭の梅の実を採り、梅干しと梅酒を漬ける。殆どの実にカイヨウ病らしき斑点があったが、多分問題ないだろう。JAで聞くと、今年はこの病害が多いとのこと。

16日、家の田の植えが終わった。

- 水無月とは、「水のない月」ではなく、「水の月」とのことだ。田植えのために田に水を引く月ということらしい。

「水無月」という和菓子は、ういろうの上に甘く煮た小豆をのせている。小豆の赤は魔除け、三角形に切っているのは、年の後半を息災であるように、との意味が込められている。京都では「夏越しの祓」として、六月の晦日に食べるそうだ。

「六月の比、あやしき家に夕顔の白く見えて、蚊遣火ふすぶるもあはれなり。六月祓又おかし」(「徒然草」)

|

| 田植え前の「水の月」 |

四国遍路覚

- 7月5日、昼前からの激しい雷雨は夜になっても止まず、翌朝まで続いた。福岡の朝倉と大分の日田では甚大な豪雨被害が起きた。

6日、普段は聴えることがない伊美川の川音が轟々と響いている。不動橋のあたりは川幅一杯に濁流が溢れ、南迫の沢は小さな滝になっていた。

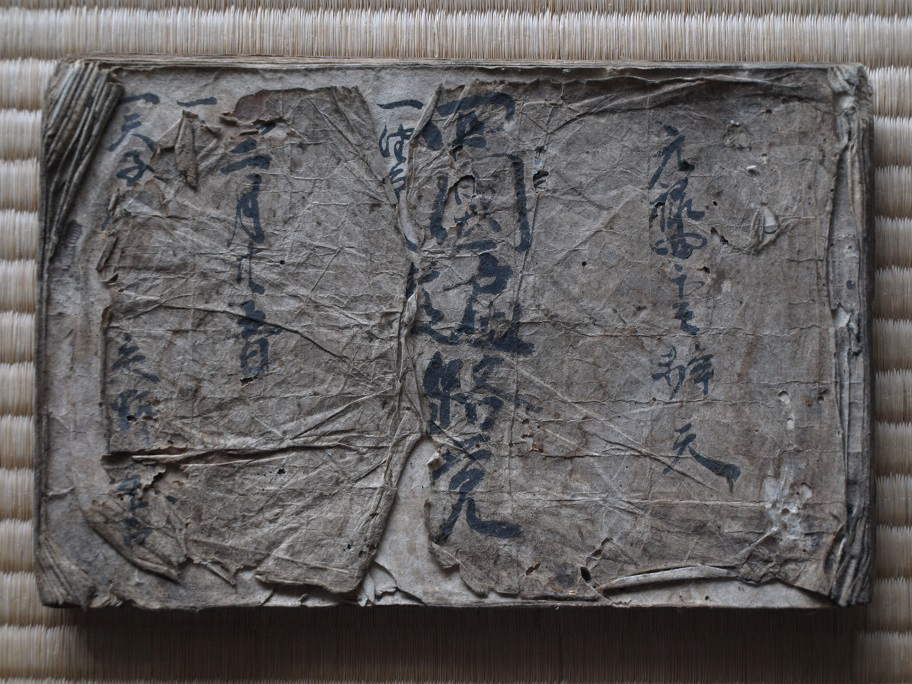

8日、父の机を整理していたら、A4の角封筒があった。これまで気にも留めず中を見たことはない。そこに元禄4年の古文書「四国遍路覚」が入っていた。

「国見町史」資料編に、故三重野悌次郎氏がこれを読解した文章が載っている。対照しながらパージをめくる。先祖の一円居士(俗名は□吉、過去帳では「半衛門父」)が元禄4年(1691年)2月26日から57日をかけて四国巡礼をした際の記録だ。

船で伊美から八島を経由して伊予に渡り、大洲から時計回りに四国八十八か所を巡り、伊方の中ノ浦から船で木付(杵築)に帰還した。江戸前期でも四国巡礼は比較的安全な旅行だったとは思うが、大旅行には違いない。いずれここに書かれている足跡を辿ってみたいとも思った。

「書置も後の形見に成りやせんなからん跡に舳はぬれつつ」という歌で覚書は終っている。

「この旅の記録も後の子孫への形見となるだろうか。やがては消えていく航跡を残して船の舳は波に濡れている。」歌の意をどう汲めばいいのだろうか。筆者はこの旅行から32年後の享保八年(1723年)に没している。享年は不明。

|

| 四国遍路覚 |

梅干し・梅雨明け

- 7月17日、先月塩漬けした梅を瓶から出して干す。祖父が編んだ竹のバラに並べ、天日に当てた。「バラ」とは、切干大根や小豆、唐辛子、海藻など、いろんなものを干すための円形の竹筵だ。梅干作りは初体験だが、日に干すだけでなく、風で乾かすことが大切だそうだ。明日の午後に裏返して、さらに2日ほどまんべんなく干し上げれば出来上がり。美味い梅干しになりますように。

20日、九州北部が梅雨明け。軒先に干した梅を一つつまんで口に入れると、酸っぱくて塩っぱい。白干し梅が完成した。

23日、Kさんに送ってもらって、3か月ぶりに神奈川に戻った。

一汁一菜

- 実家で母の料理を手伝っていたとき、栄養バランスなどを考えて、毎日やや手の込んだ主菜や副菜を作っていた。2ヶ月近く続けていたら、かなり疲れて来た。

その頃、ラジオで土井善晴さんが提唱する「一汁一菜」の話を聴いて、「これでいこう」思った。ご飯と味噌汁をベースに、それを補う一菜があればよい、という考え方だ。

食は毎日のもので、毎日が特別な「ハレ」の日ではなく、普段は「ケ」の日々の連続だから、家庭料理は食べ飽きないものが一番だ。もちろん手抜きをするわけではなく、簡単なことを丁寧にやればいい。おかげで帰省の後半はずいぶん楽になった。「料理は楽しく」だ。

二つのNHKスペシャル

- 9月20日、NHKスペシャル「スクープドキュメント 沖縄と核」を見た。沖縄が東西陣営の最前線として危機的な状況に置かれていたこと、沖縄に配備された1300発の核兵器は中国を標的にしていたことなど、衝撃的な内容だった。また、わが国の時の外務大臣が沖縄への核持ち込みを日本国民には事前通告しないでほしいと米側に頼んでいたことを知り、腐ったものでも食ったような気分がした。陸奥宗光や小村寿太郎がいたら何というだろうか。

9月23日、「総書記 遺された声~日中国交45年目の秘史~」では、山崎豊子さんの自宅から発見されたカセットテープに記録された胡耀邦総書記との会話が初めて公開された。山崎さんの「大地の子」を読んだ時の感動を思い出した。胡耀邦氏が山崎さんの取材に全面的に協力したからこそ、この名作が生まれた。戦後、日中関係が最も良好だった頃だ。山崎豊子さんは外務大臣以上の存在だったと思った。

都内散歩

- 9月30日、久しぶりに都内を歩く。いつものように湯島天神下から本郷に登り、壺屋で最中を買う。東大から白山へ。パン屋「オリムピック」でパンを一抱えほど買って、団子坂を下り、三崎坂を登る。

谷中から藝大、上野公園に出る。国立博物館では運慶展が開催されていたが、パスして「みはし」で宇治金時とあんみつを食べる。アメ横で菓子を買い、御徒町から秋葉原、神田、日本橋を経て、東京駅まで歩く。丸の内線を議事堂前で乗り換えて小田急で帰る。

|

| 日本橋室町一丁目 |

隼人瓜・新米

- 10月10日、畑に野菜の種を蒔く。今日は大根、人参、ホウレン草、春菊の4種類。少し前に植えたジャガイモは本葉が出始めた。

24日、数年ぶりに岩戸寺の叔母を訪ねる。留守だったので庭木や古い蔵などを眺めながら待っていると、程なく帰ってきた。縁側でしばらく話し、柿や隼人瓜などをいただいて辞去。叔母は来月米寿を迎えるとのことだ。隼人瓜は教わった通り、砂糖・酒・みりん・酢・だし昆布・唐辛子を加えた醤油漬けにした。

11月3日、田圃の耕作をお願いしているS先輩から脱穀したばかりの新米をいただいた。

7日、玉ねぎの苗100本を植える。元気で育つように。

大掃除

- 11月14日、2トントラック2台余りの不要物を撤去して、10年ほどかかった実家の整理整頓がようやく終わった。古い箪笥ひとつにも多くの思い出があるから、気持ちの整理ができなければ物の整理はできるはずもなく、それで長い時間が必要だった。もうこれ以上捨てるものは無くなったよ、と母に言うと、良かった、と少し安心した様子だった。

卆寿

- 12月1日、最近戦闘機の爆音を耳にすることが多くなった。厚木基地の米軍艦載機が岩国に移転した影響だろうか。今後上空が騒々しくなるかも知れない。

実家の西の岩山「妙見山」に登って、櫨の紅葉を眺めた。谷向うの東不動一帯の紅葉も見頃だ。

4日、母の誕生日。卆寿をささやかに祝う。

5日、生涯学習センターで国見歌舞伎保存会の定期発表会を観劇。演目は「僧 清虚」。立役のNさん演じる清虚が息を引き取る大詰めでは、おひねりが飛び、大向うから声が掛かる。声はNさんの奥さんだ。ホールは立ち見も出る満席の盛況だった。

「未成年」

- 12月17日、朝から降り始めた雪が次第に強くなって、昼前には屋根や田畑がすっかり白くなった。午後から年賀状を書き始めた。いつもまず宛名書きを済ませてから、一人一人に一言添えるのだが、言葉が浮かばないときは書かずに出す。おざなりな言葉は受け取った方もそれと分かるだろうから。

ドストエフスキーの「未成年」を苦労して読了した。思想や恋愛の書としてよりも、父と子の物語だと思った。親不孝を重ねた学生時代に、ツルゲーネフの「父と子」を読んだ時の苦さが混じった感動を思い出した。「父と子」は息子としての、「未成年」は父親としての視点から読んだ。

28日、餅を搗く。例年通り3升で、鏡餅は二重ね、あとは全て平餅にする。搗きたての餅を手で絞り千切るときにとても熱い。何とかならないものか。千切った餅を丸めてもろ蓋3枚に並べて作業完了。

29日、東山の墓掃除をする。風で折れた木の枝や積み重なった落ち葉を片付ける。落葉樹の葉が全て散り落ちて間もないこの時期に掃除をすれば、この後の一年間がとても楽になる。

31日、隣家からレンコンをいただく。皮を剥いて輪切りにして、鶏肉、里芋、人参、椎茸、牛蒡、蒟蒻と一緒に煮込んで大鉢に盛った。これに雑煮といい酒があれば、正月三が日は楽しく過ごせそうだ。

![]() 草 枕 2017

草 枕 2017