Wandering in 2019

![]() 草 枕 2019

草 枕 2019

Wandering in 2019

小松菜の花

1月1日、今年も雑煮と炒り鶏などで新年をささやかに祝う。年末に搗いて、井戸の水神さん、弘法大師、荒神さんに供えた餅は全てカラスが持ち去っていた。これも例年通りだ。

2日午後、千燈寺へ年始挨拶。住職に淹れていただいたコーヒーを飲みながら、お互いの若い頃の話などをする。隣家のKさんが制作した「千燈寺グラス」を二つ頒けてもらい、日暮れ前に寺を辞去した。

4日、今回初めて年賀状を出さなかった母に、20数名の方から年賀状が届いていた。返事を書きたいので葉書を買うようにと言う。宛名書きは手伝うけれど、本文は自筆で書いてもらう。「私も高齢になりましたので、ご挨拶は今年限りとさせていただきます。ありがとうございました。」1枚30分ほど掛けて書いていた。

7日、母の年賀状を投函した後、秋に植えたホウレン草を間引き、ヤーコンを収穫する。小松菜の薹が立ち、花が咲いていた。間引きホウレン草はサラダ、ヤーコンはキンピラにした。花が咲く前の小松菜の薹も旨いとのことだ。

立春

1月31日、終日雨。父が遺した写真のネガフィルムをスキャナーでデジタルファイルにする。アルバムにない写真が多く、時々作業の手が止まる。午前中でようやくフィルム10本分を読み込んだ。残り多数。

2月1日、佐藤優さんの「高畠素之の亡霊 ある国家社会主義者の危険な思想」(新潮選書)を読了。帰省して読んだのはまだこれ一冊だけ。

4日、廃棄するしかないと思っていた古いセパレートステレオの電源を入れてみたら、アンプとチューナーのランプが点いた。ラジオが鳴ったので、スピーカーは無事だ。ターンテーブルも回る。レコードの音は出なかったが、カートリッジの断線を見つけてハンダで繋いだら、聴こえるようになった。父がこれを買ったのは1970年で、私が親不孝を始めた頃だ。中学生のときにポータブルプレーヤーで聴いていたEP盤「管弦楽組曲第二番」を掛けてみた。レコードの傷の音に聞き覚えがあった。

雨の春祭り

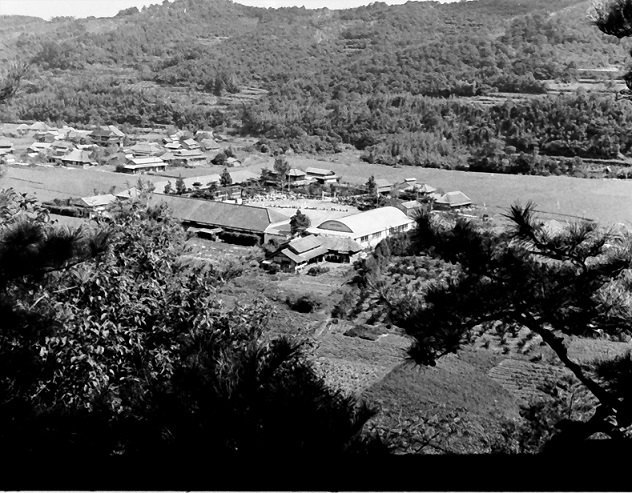

3月8日、未整理の写真の整理がようやく終わった。中に母校の上伊美小学校を写したフィルムがあった。中学3年の秋に小学校の運動会に参加したとき、学校が見下ろせる西山の社に登って撮ったものだ。グラウンドでは綱引きが行われていた。

学校は伊美小学校に統合されて今はない。さらに再統合の計画が進められている。

10日、千燈寺の春の大祭に参加して、不動山の五辻不動堂に登って参拝者の受付をする。あいにくの風雨の中を、それでも数十名の方々が参拝された。護摩が焚かれた堂内は煙に満ち、山上の煙雨との見分けもつかなくなった。

|

| 上伊美小学校全景(1965年) |

令和-万葉集-蘭亭序・帰田賦

4月1日、新元号「令和」が公表された。

元号は、大伴旅人が万葉集巻五の「梅花の歌三十二首并に序」に書いた、「初春の令き月、氣淑く風和み、梅は鏡の前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。」から採られたとのことだ。大宰府の邸宅で梅見の宴を開いたときの様子が、おおらかで気品のある文章で書かれている。

序文は、中国南北朝時代の王義之が曲水の宴を開いたときに書いた「蘭亭序」の、「天朗らかに気清み、恵風和暢す」や、後漢の張衡の「帰田賦」にある、「仲春令月、時和し気清らかなり」を踏まえて書かれたようだ。

王義之と張衡は共に、意にそわない役人生活を辞して郷里の田園に帰り、旅人も藤原氏の政治的圧迫を受けて大宰府へ左遷され、赴任中に妻を亡くした。頼りにしていた長屋王が藤原氏の陰謀に斃れた後に帰京を許され、翌年67歳で没した。大宰府での歌は愁いも含んで抒情的だ。

都内散歩

4月5日、都内を歩く。本郷から田原町道具街へ。包丁や鍋、スプーン・フォーク、食器など、厨房用品は見るだけでも楽しい。

帰宅して磯崎新さんの「挽歌集―建築があった時代へ」を読む。挽歌とは弔辞で、著者の恩師だった丹下健三さんなど、親交があった故人の方々に捧げたものだ。磯崎さんは故人の輪郭をくっきりと描いている。

| 東京大学 三四郎池 |

店仕舞い

5月22日、秋に植えた玉ねぎの葉がほとんど倒れたので、収穫時だ。ただ、追肥を怠ったため出来は良くない。午後Kさん宅を訪ねて歓談。

29日、Tさん宅へ。時間を忘れ夕方まで長居した。

30日、庭の豊後梅の実を捥ぐ。雨が少なかったためかヤニ果が多く、梅干に使えそうなものは半分の2.5キロほどしかない。洗ってホシを取り、やや少なめの塩で漬ける。

31日、40年余り続いた地元の菓子店が今日閉店した。どら焼き「長崎鼻」は帰省のたびに買い求め、家族も楽しみにしていた。いい店がなくなるのは寂しい。

6月19日、母の退院準備などで大分へ。帰りにカモシカ書店でベルクソンの”笑い”を買って、中央町の喫茶「カランドリエ」でコーヒーを飲む。帰ろうとしたら、サイフォンからもう一杯注いでくれた。

別府に寄り道して、北浜のジャズバー「FUNK」を訪ね、マイルス・デイビスの”Walkin’”をリクエストした。ご店主が踏み台に乗ってレコード棚の上段にあった盤を見つけてくれた。マイルスのトランペットは、余計なことを考える暇もないほど時間の空白を隙間なく埋めてくれる。いつかまた来たい店だ。電車で宇佐へ。

夏の花

7月20日、台風の接近で風がやや強くなった。庭のクチナシの花が雨に打たれて茶色に変色し、わずかに2、3輪が白く咲き残っている。香りも風に吹かれて届いてこない。木槿の咲き始めたばかりの花はまだ白いのに木の下にボトボトと落ち重なっている。少し離れて、姿は派手だが踏ん張りがきかないグラジオラスがあられもない姿で風で倒れている。

石鉢に植えているシモツケが風に揺れている。ごく小さな薄紅色の花が集まっている形がコデマリのようだと思ったら、コデマリがバラ科シモツケ属だった。風雨にめげない可憐な夏の花で、清少納言さんも「草の花は」で愛でている。秋の紅葉もきれいだ。

| シモツケ(下野) |

夏の終わり

9月3日、久しぶりに晴れて朝が明るい。今年の8月は、梅干しを作ったり、地区の初盆の家にお参りしたり、水没した3Gケータイや故障した電気温水器を交換したりしているうちに、いつの間にか過ぎてしまった。

10日、今年は咲かないだろうと思っていた百日紅の花が咲き始め、イチジクの実が次々に熟してきた。トマトとオクラが終わり、ナスが最後の実をつけている。

6月に作った甘夏のマーマレードを食べてしまったので、イチジクのジャムを作った。風味はレモンの代わりに畑のカボスを使った。トマトジャムも旨いそうだが、まだ作ったことはない。

今週の週刊文春の平松洋子さんのエッセイに、トマトソースのことが書いてあった。「水は一切入れず、皮もタネも一緒に煮るだけ。鍋の中で赤い実が濃縮する。何個もガラスの保存瓶に入れ分けて、今年の夏を惜しみながら味わうのだ。」これも美味しそうだ。

遅い秋

9月27日、上野界隈を歩く。白山から団子坂を下り、三崎坂を谷中に上って藝大を抜けて上野公園へ。動物園の正門付近は工事中で、以前あった売店や、メリーゴーラウンドが回っていた小さな遊園地がなくなって、風景が変わっていた。オリンピックに向けての整備だろうか。

新鶯亭と隣の東照宮第一売店は健在だった。売店ではまだかき氷を売っていた。ビールを注文して店の壁一面に貼っている色紙を眺める。

| 東京藝大赤レンガ1号館 |

カルテット

11月25日、実家の庭に季節外れの花が咲いていた。クレマチスとツツジでどちらも白い花が二輪ずつ。どうしたのだろうか。

夕方、別府・北浜でジャズライブを聴く。ピアノ、ドラムス、ベース、サックスのカルテット編成で、奏者が順番にソロを回しながら

メロディを展開させていく。

アンコール曲が終わった後、リーダーのピア二スト山口真吾さんと少し話す。明日は母の退院日だ。

年賀状・餅搗き

12月15日、年賀状の受付が始まった。先月中に枚数を決めて印刷したけれど、宛名と添え書きはこれからだ。

いつもペンを取るまでにずいぶん時間がかかる。

刈込バサミで庭のキンモクセイと、庚申さんの傍に立っている名前を知らない木の枝を剪定する。

16日、町の書店に頼んでいた磯崎新さんの「瓦礫の未来」(青土社)が届いた。高校生のときに磯崎さんが設計した図書館に

よく通った。そこで初めて経験した不思議な空間感覚を今でも思い出すことができる。「瓦礫(デブリ)」とは何だろうか。

年末年始に読んでみたい。

25日、年賀状を投函。

28日、もう止めようと思っていたが、今年も餅搗きをした。これまで3升ほど搗いていたのを、鏡餅だけにしたので4合だけ。

少量だから搗くよりも準備と片付けの方に時間がかかった。二重ね分を丸めて師蓋(もろぶた)に収める。

|

| 旧大分県立図書館 |