本名=車谷嘉彦(くるまたに・よしひこ)

昭和20年7月1日—平成27年5月17日

享年69歳

静岡県駿東郡小山町大御神888–2 冨士霊園文學者之墓

小説家。兵庫県生。慶應義塾大学卒。広告代理店、料理場下働きなどを経て平成4年刊行の『盬壺の匙』で三島由紀夫賞、9年『漂流物』で平林たい子文学賞、10年『赤目四十八瀧心中未遂』で直木賞受賞。ほかに『業柱抱き』『金輪際』などがある。

翌昭和五十八年六月十六日朝、従兄の長距離トラック運転手・橘祐一が心筋梗塞で死んだ。時に三十八歳だった。私と同い年である。竹馬の友で、祐一は子供の頃から爬虫類を飼うのが好きだった。小学校四年生の時、夏休みの理科研究に縞蛇の木乃伊を作って、学校に提出した。私は母といっしょに飾磨細江まで、葬殮に歩いて行った。祐一の家に着くと、枢の周りに、老いた父、病弱の母、嫁、まだ幼い二人の男の子、三人の姉とその連れ合いなどが茫然と坐っていた。一家の大黒柱が突然、死んだのである。嫁はんの桂子さんが「おとつい仕事の帰りに、神戸の靴の安売り店で、革靴を四足も買うて来たのに。」と言うた。祐一はそれらの靴を履き潰すまでは生きている積もりだったのだ。帰宅後、私は哀悼の句を詠んだ。

欲のない男を送る桐の花

この死を機に、愚図の私はようやく、ふたたび東京へ出て行く決心を固めた。非僧非俗の贋世捨人として生きて行く道は、どうあっても文士になるほかに方法がないと思うた。私の目の前には陳舜臣氏の虚ろな口が大きく聞いていた。あの虚ろな口が、つまり小説家だった。私はあの口の中へ入って行くのだ。

私の手許には、二萬四千円しか現金がなかった。それが私の全財産だった。八月四日、その金を握って、私は東京へ仕事を捜しに行くべく、姫路駅から普通電車に乗った。弟にもらった萬年筆一本と、粟田口近江守忠綱の匕首をふところに服んで。いよいよとなったら、匕首で首の頚動脈を切って、自決する覚悟だった。

電車の窓に、猛夏の播州平野が遠ざかって行った。

(贋世捨人)

江藤淳が〈自分の生きて来た道に対して責任を取る覚悟のある作者〉と賞賛し、〈小説家に取って大事なものは二つ。一つは反時代的精神、も一つは奥底にあるものをつかみ出す方法の確立。奥底に或るものとは主題だ。「虚」によって「実」を破るのが文学だ。〉と決意し、実践してきた車谷長吉。50歳ころからの幻聴、強迫性症碍は〈命と引き替えに書いた〉『赤目四十八瀧心中未遂』の52歳の冬以降、急速に執筆意欲を奪っていった。平成23年1月に脳梗塞と脳内出血の跡が見つかり、リハビリに励んでいたのだが、平成27年5月17日朝、千駄木「蟲息山房」で誤嚥性窒息のため、〈世捨て人〉として生きたいと願い、〈贋世捨て人〉として生きてきた車谷長吉にその死は突然にやってきた。

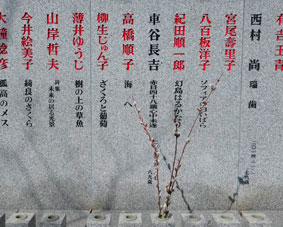

ようやく芽吹き始めた雑木林の枝々の間から、泰然とした富士の山が頭を覗かせている。日本文藝家協会がこの霊園の文学碑公苑2000坪の斜面に建てた七百名以上の石板墓碑八基目最後のほうに「車谷長吉 赤目四十八瀧心中未遂 二〇一五・五・一七 六九歳」と刻まれている。左横には妻で詩人の高橋順子の名が赤字で。真正面からの陽を浴びたモミジの枝影と、墓前に供えてある真綿のようにふわふわとした銀白色の花穂をつけたネコヤナギの影が絡まりながら春の兆しの温かな風に揺れている。私は日課のウオーキング途中に、近くの根津神社境内で朝の散歩をされているご夫妻の姿をよく拝見していたのだが、こんな形で対面するようになるとは夢にも思っていなかった。

|