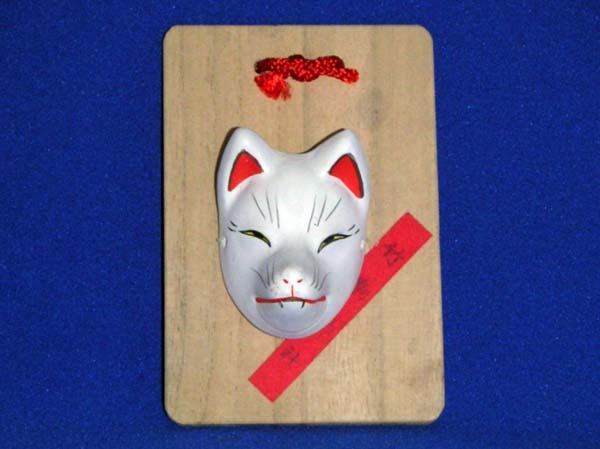

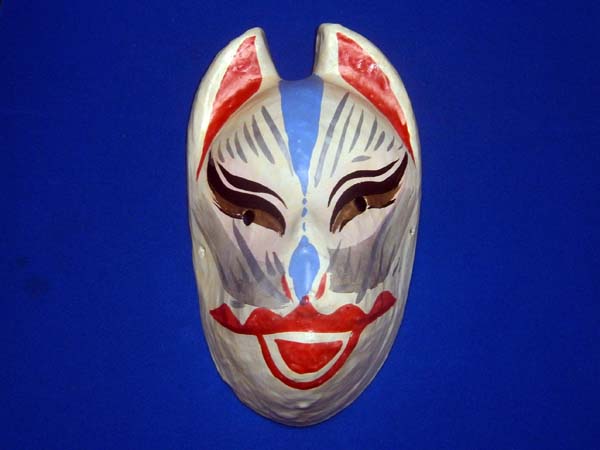

むかしから「狐と狸の化かし合い」などという。いずれも化けて人間を化かす動物だが、どちらかというと狸はどこかユーモラスで、化けても他愛ない話になるが(狸01、03、08)、狐が化けるとなると話に凄みが出るようだ(栃木01)。また、狸は男に化けるのに対し、狐は女に化けることが多いという。なぜなら、狐は元来、陰陽で分類すれば「陰」の気で、たとえ狐が雄であっても女に化けて人間の男をたぶらかし、男の精気、すなわち「陽」の気を奪って、自らは完璧になろうとするからだ(1)。さて、狐の張子面中、白眉と言われるのがこの三春面。豪華な彩色で、とりわけ眼の隈取の群青色が印象的である。三春張子には別の狐面もあるが(福島20)、面相の緊張感ではこれに及ばない。高さ20㎝。(H28.10.16)

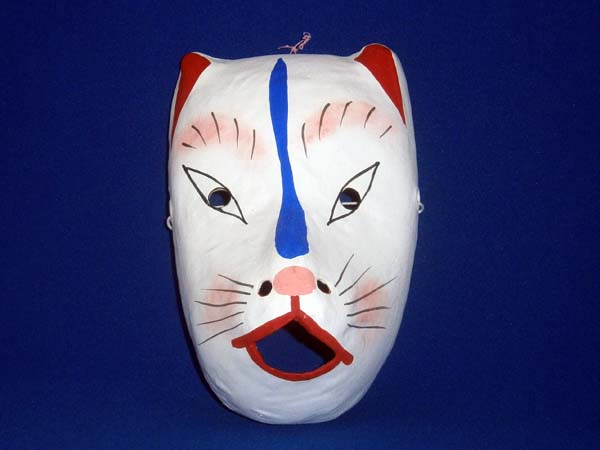

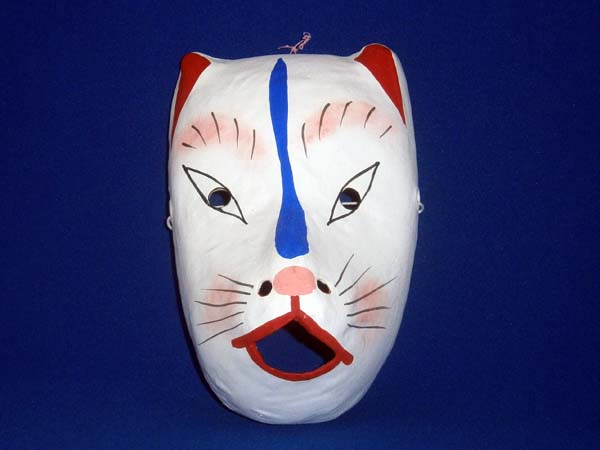

宮廷に伝えられた神楽を御神楽(みかぐら)と呼ぶのに対し、民衆の間で育ったものを里神楽という(岡山03)。いま東京で演じられている江戸里神楽は、17世紀ごろ鷲宮神社(埼玉県久喜市)の神楽が江戸に伝わったもの。稲荷山という演目では狐が主人公である(2)。実りの神・稲荷神のお遣いである天狐が、稲荷神の弓矢や御幣を手にしながら五穀豊穣を祈って舞う(表紙52)。地方よっては、狐が田畑を耕し種子を蒔く所作をした後、翁の面を着けた稲荷神が出て、実った稲穂を刈り取る舞を舞う。現在では神楽面はもっぱら埼玉県の五関や川越方面で作られるが、特に狐面は土産品や装飾品としても人気があるそうだ。赤の隈取がすっきり入った狐の面相は、むかしから変わらないという。高さ20㎝。(H28.10.16)

狐ほど日本の昔話や民話、伝承に登場する動物はいない。それは、狐が人里近くに住む動物で、その生態を身近に観察できたことが主な理由である。また、中国から移入された狐の話が日本で脚色され、形を変えた結果、わが国独自の“狐観“が出来上がったこともある。稲荷信仰などはその典型といえよう。寺社から授与される信仰品に狐が多いのも、むかしから変わらない(東京07-08)。豊川市の妙厳寺境内に祀る吒枳尼天(だきにてん)は世に豊川稲荷として有名で、伏見(京都01)、祐徳(佐賀12)とならび日本三大稲荷に数えられる古社である。その参拝土産として、古くよりこのような張子の面が売られていた。ほかにも獅子頭のように口が開く、その名も“パックリ”という狐面もある(愛知16)。どちらも全体に膠がかけられた厚張りで、桃色がややくどい感じもするが、狐面のなかでは優品とされている。高さ19㎝。(H28.11.4)

竹駒神社は仙台市の南、岩沼市にある稲荷社。もちろん、ここにも狐にまつわる話がある。むかし、岩沼に居住する伊達藩の家臣が鷹狩りをしていたところ、愛鷹が獲物の雲雀と共に野原で昼寝をしていた狐の傍に落ち、獲物もろとも狐に喰われてしまった。腹を立てた侍は、日ごろ信仰していた竹駒神社に馬で乗り入れ、「召使いの狐が鷹を獲るとは何事か。今後は参拝も寄進も一切しない」と言い捨てて帰ったところ、翌朝、神社の老松には皮を剥がれ葛で縛られた狐が残されていた。仲間の狐が罪を犯した狐を“仕置き”したものである。これなどは、共食いもするという特異な狐の習性が話のもとになったと思われる(1)。

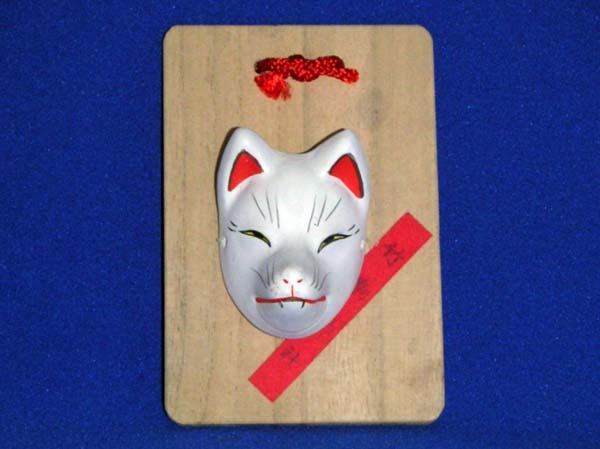

“お使者”とは稲荷神の眷属(けんぞく)である白狐のこと。この面は小さいながらも堤人形(宮城01)である。絵馬の高さ11㎝。(H28.11.4)

習性といえば、狐は狩りをするにもとても賢くて、頭の上に雑草を乗せ、体を水中に沈めたまま鴨の群れに近づいて捕らえることもあるらしい。“狐が化けるとき木の葉を頭に乗せる”という話も、こんなところから出たのかもしれない。また、狐は兎の巣穴の傍で苦しそうに転げまわり、兎が好奇心で近寄ると不意に飛びついて捕らえたりもするという(3)。その意味では、“だます”というのもあながち嘘ではないだろう。むかしから人が狐にだまされる話は多いが(愛知24)、落語「王子の狐」はその逆で、狐が人にだまされる話である(東京09)。さて、狐の高い知能は、餌を備蓄することでも分かる。余った獲物は穴を掘って埋めて保存し、食物が不足するとそれを掘り起こして食べる。しかも、貯蔵場所は1か月以上経っても忘れないという(4)。他方、死肉も食べるというこの習性は、狐が忌み嫌われる一因でもあろう。仙台には作者が違うもう1種類の狐面があって、これよりも素朴な面相をしている(宮城27)。高さ20㎝。(H28.11.4)

夜行性で賢くすばしっこい習性のほか、狐の尖った鼻づら、ピンと立った耳、猫のような瞳も、狐が狡賢く油断のならないイメージを持たれる理由かもしれない。しかし、実際の狐は親子の情に厚い動物で、とりわけ母狐が子狐の巣立ちを促す「子別れ」の情景は、目にする里人にも深い共感を呼んだことだろう。狐の子別れがもとになった「狐女房」説話は各地に伝わっている。話の大筋は、助けられた狐が女の姿に化けて男の妻になる。やがて男子が生まれるが、女はその子に狐の姿を知られ、やむなく自分の居場所を暗示する「恋しくば訪ね来てみよ」の歌を残して去る。残された子はのちに立派な人物となる、というもの。平安期の陰陽師・安部清明の出自譚などは、まさにこの類である。近世になると「信太妻」、「葛の葉狐」などの演目で義太夫節や浄瑠璃にもなった。写真は静岡の張子面。黄色く塗られた切れ長の眼玉には鋭さがある。高さ19㎝。(H28.11.4)

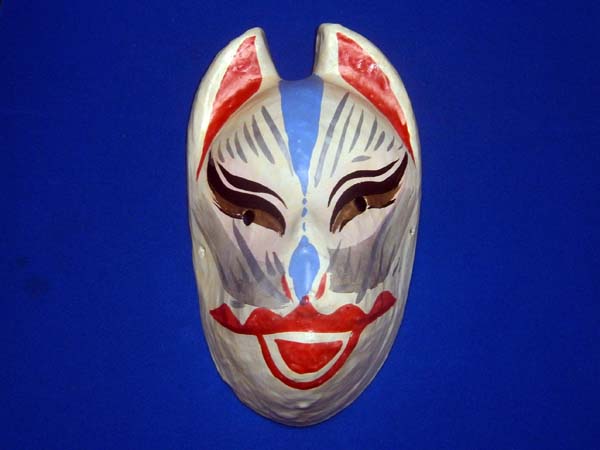

歌舞伎に狐が登場する演目といえば、義経千本桜の「狐忠信」(島根13)が真っ先にあげられる。ほかに、本朝二十四孝には「狐火」がある。謙信からの追手の存在を勝頼に知らせようとする八重垣姫に狐の霊力が乗り移り、奇跡が起こる。そのとき、舞台の上では差し金の先に針金を下げ、それに布玉を巻き、焼酎をひたして火をつけ、狐火を見せるのである。狐火は狐が尾を撃って出すとか、口から吐く気が光るのだとかいわれる。しかし、自然界で見られる狐火は、遠くの灯りが光の屈折によって眼前に見える現象だそうで、蜃気楼のようなものらしい。正体が分かっては何の味気もない。写真の狐面は、以前紹介した大阪張子(大阪03)と作者は異なるが、面相の描き方はどちらも大雑把で、かえって素朴な効果をあげている。高さ23㎝。(H28.11.4)

日本ではむかしから狐を稲荷神(倉稲魂神、うかのみたまのかみ)のお遣いとする稲荷信仰が盛んである。「江戸に多いは伊勢屋、稲荷に犬の糞」といわれたほど稲荷神社は多く、今でも全国にある神社の三分の一はお稲荷さんという。狐と稲荷の結びつきは農村の稲田で始まった(5)。農耕儀礼において、五穀を司る稲荷神は“田の神”であるが、田のほとりの小高い丘に巣穴を作って住む狐が“田の神の遣い”とみなされたのも不思議はない。狐の面はおおむね中京を境にして、東には厳しい顔つきの狐が、西には優しい顔つきの狐が多い(大阪03、兵庫10、岡山12、福岡05)。面にあごを取り付けた「笑い狐」(別名、あご狐)は西の代表格だろう。また、東には口を結んだ“吽(うん)” の面相が、西には口を開けた“阿”の面相が多いともいう(6)。高さ21㎝。(H28.11.4)

後になると、稲荷神とお遣いの狐とが混同されるようになる。実際、各地の稲荷神社には、伏見系や豊川系の分祀のほかに、ただの野狐がいつしか奇瑞奇譚の主とみなされ、祠に祀られ稲荷神となったところも多いのである。ところで、狐にも伏見稲荷から授けられる位階があるそうだ。直接狐に尋ねた人によると、主領、寄方、野狐の三階級があり、悪いことをするのは野狐だという。また、化けるのは百歳にもなる老狐だけともいう。ただし、千歳にもなると世情や天とも通じて、人を化かすことはしなくなる。未熟な狐は化け損じることもある。潰れた目の左右を間違って化けてしまい、正体を見破られて殺された狐もいる(7)。写真は高松張子の狐面で、やはり口が開く。狐の鼻筋に金粉を蒔いているのは珍しい。口の開く狐面はこのほか鳥取県にもある(鳥取08)。高さ21㎝。(H28.11.4)

人の役に立つ狐もいる。大和の源五郎という狐は、因幡の経蔵坊(鳥取04)同様、飛脚をしたり農作業を手伝ったりしたそうだ。高尚な狐は学を修め、書も良くする。興福寺では般若心経を書き写した狐までいたという。狐が画を描いたという話は聞かない。人を楽しませる狐もいたらしい。南部の七戸(青森県)には「狐隊」という200頭ほどの一団がいて、毎年二月末の薄曇りの日に現われ、それを村人が見物しに行く。拍手をすると、組体操よろしく城郭の形になったり、隊列を組んで松前候や津軽候の大名行列のマネをしたりする。ただし南部の狐なので、南部候の行列のマネは遠慮するという(7)。金沢の張子は芝居用の面作りから始まったので、店の名は今でも「めんや」のまま。面は軽くて声が籠らぬように、どれも薄手に作られていて、口の部分が抜いてあるのが特徴である(石川05)。高さ18㎝。(H28.11.4)

|