子年の年賀状はガネーシャ神を使おうと考えていた。

幸運の神様であり、旅の神様でもあり、新年の挨拶にはうってつけだ。見た目のインパクトもある。しかし、目的はデザインよりも子年ならではの蘊蓄披露にあった。

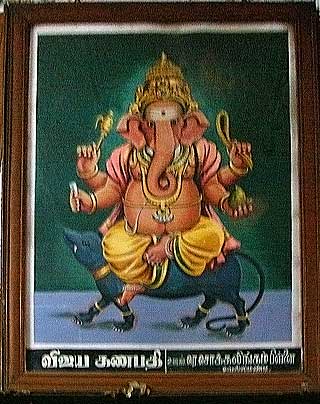

シヴァ神の息子であるガネーシャは日本人に最も知られているヒンドゥーの神様だろう。頭が象というだけで強烈な印象を残すうえ、神様にしては珍しい「メタボ体型」だ。どこかユーモラスな印象すら受けるルックスは、ちょっと古い表現を使えば「キモかわいい」。

ま、これはインド神様絵の少々マンガチックな表現によるところが大きいのではないか。誰でも親しみやすさを感じる姿は、それ故にステレオタイプになっている。リアルなガネーシャ神の絵もないわけではないが、はっきり言って部屋に飾りたいとは思わなかった。まるで実写版ムーミンみたいにブキミだったのである。

ラーマ神の忠実な僕、ハヌマーンは猿の神様。しかし、ガネーシャ神は象の神様ではない。シヴァ神の息子とされているから人間(?)の神様なのだろうが、事情はやや複雑。シヴァ神の息子であっても、「作った」のは嫁のウマー。人造人間の神様版、あるいは単性妊娠の神様だからイエス・キリスト?

で、ウマーの言いつけを忠実に守った結果、自分の家に入ろうとした(親とは知らない)シヴァ神を拒絶したもんだから怒りを買って、すったもんだの末にB級ホラー映画みたいな首チョンパ。怒り狂ったウマーに旦那のシヴァ神がお手上げになり、通りかかった象の頭をすげたというインド版フランケンシュタインみたいなエピソードもある。

しかし、そんなことを年賀状に書くつもりはない。

ヒンドゥーの神様にはそれぞれ動物の乗り物がある。ドゥルガ女神の乗る虎、シヴァ神の乗る牛のナンディ、そしてガネーシャ神の場合は……足下にちょこんと座っている小さなネズミ。

これが子年の年賀状に書くつもりだった蘊蓄。

さて、画像はどうするか。CGで作る時間と自信はないから、ちょっと癪ではあるが、ステレオタイプとわかっている図版をスキャンしようか。ウケ狙いならそれで十分だ。

痩身のビシュヌ神や美しいサラスワティ女神ではなく、メタボ体型の(いや、生まれたばかりだから幼児体型と言うべきだな)ガネーシャ神。だからこそネズミに乗った姿を想像しただけで……いや、想像が難しいから笑える。

……と考えているうちに風邪をひき、年を越してしまった。

既存の図版をスキャンする前に、インドで撮った写真から探してみるか。そんな軽い気持ちで、ガネーシャ信仰の総本山ティルチラパリのロックフォート・テンプルへ。

話は横道にそれるけれど、十代の頃は自分を表現できるのは写真しかないと思っていた。まあ、技術的にはお寒い限りだったのだが、思いと考えだけは尖っていた。たとえば「写真は写したものより『写ってしまった』ものにも意味がある」もそんな考えの一つ。当時の小難しい写真論を開陳すると際限なく長くなりそうだし、今の自分に理解できるアタマがあるかも疑問。ただ、他の芸術に比べて写真には記録性という全く異なる側面があり、表現において(ほとんどの場合、瞬間的に)時間と空間を(引き算の発想で)選択することが重要になってくる。しかし、どれだけ細心の注意を払っても「その時は気づかなかったけれど、写ってしまった」もの(ノイズ)の混入は避けられない。時には、主題以上にノイズが重要になってくることもある。例えば記念写真の背後に偶然写ってしまった犯罪の瞬間など、撮影者・表現者の意図を超えたところに意味が発生し、そちらが重要になることもある。身近な例ではポートレートの瞳の中に撮影者やスタジオの様子が写っていることがある。

(あれっ、この考えって抗菌だ何だと騒いでいる異常清潔癖の現代人に対する嫌悪感と全く同じ構造ではないか。ノイズに対するこだわりは、当時は無意識に近かったけれど、十代の頃から持っていたのか……。)

で、ロックフォートの写真を見ていたら、何と見つけてしまったのである。それこそ正に写ってしまったモノなんだけど……。それがこの写真。

ガネーシャ神がネズミに乗っているではないか。大理石の床の……ある意味、まるでロックフォートらしくないのは頂上に建てられた新しい寺院。その廊下を撮影した先に、写っていたのである。それから内部の写真を細かく見ていと、集会場のような広間に並べられた絵の中にも見つけた。こちらはフォトショップを使って、正面から見たように補正。

自分で撮影したのに、対象のツボを失念している写真はまだまだありそうだ。

インドにカピバラはいない。念のため。