其の1『シンシティ・バンコク』

北京飯店とスワニーさん

某月某日、テレビの画面に映っているのはバンコクの町並み。最近の様子を知りたくて録画しておいたBS161の『ゆらり散歩・世界の街角』である。たいして期待せずに漫然と見始めたが、定番観光地を挟みつつ昔のままの生活に焦点を当てる内容に共感する。町並みが新しくなっても生活の本質は変わっていないことが伝わってくる。バンコクを知っている人間でなければ作れない内容は、凡百の観光番組とは一味違う拾い物のようだ。

そして残り10分に差し掛かった頃、私は思わず声を上げ、椅子から半分立ち上がってしまった。

ビックリ仰天した風景に重なるナレーションをそのまま。

「チャイナタウンを東に抜けると、一部の日本人には懐かしい場所があります。1980年代、バックパッカーの聖地と言われたエリア。とりわけ人気の宿泊所として名を馳せたのが、ジュライホテルでした。しかし、周辺は麻薬や娼婦がはびこり、社会問題に。1995年、廃業に追い込まれます。」

正に80年代に利用していたのがジュライホテル(私は意図的に現地名のジーシプソン・クロコダー・ホテルと呼んでいた)である。廃業の噂は届いていたが、廃墟同然の姿をテレビを通して見られるとは。一部の特殊な旅行者しか知らないこんな安宿を一般的には旅番組で取り上げないでしょ。それにしても、何というナレーションだ。あの周辺だけに麻薬や娼婦がはびこっていたわけじゃないんだが……。

驚きに追い討ちをかけたのが、次の映像。

ウ、ウソだ。興奮に身体が勝手に動く。部屋の中を熊のように歩き回りたい衝動を我慢。画面の隅々まで見落とさないようにしなければ。

「ホテルから300メートルほど離れた所に、当時日本人バックパッカーの溜まり場になっていた食堂がありました。北京飯店。現在も営業中です。名物店主スワニーさんも現役。」

アドレナリンが異常放出。頭の中は雄叫び状態である。スワニーがテレビに出ている。サンティパープ通りが映っている。バックパッカーと言えば聞こえはいいが、当時の呼称を使えば貧乏旅行者しか知らない世界だ。そして、発展するバンコクなど何のその。今も80年代とまったく変わっていない風景が広がっている。

さすがにスワニーも老けた。でも、あのかん高い声と早口の喋りは変わらない。店を訪ねたら、また「カーイー」と声を掛けてくれるだろうか。

私は店にたむろする連中とは少し距離を置いていた。彼らが感激した日本食もほとんど注文したことがない。その代わり、大衆食堂ならではのタイの家庭料理を楽しんだ。そしてスワニーとは店を閉めた後で話をしたり、使用人(見習い)の少女が家出した時に一緒に探したりと、店主と客の関係以上の付き合いをした。今、バンコクへ行くとしたら、最初に訪れたいのが北京飯店。2番目は思いつかない。そんな特別な存在なのである。

スワニーが思い出話を語った後に画面変わって、また懐かしい映像が。

「チャイナタウンの一角はかつて無法地帯と化していた時代がありました。博打に麻薬、そして売春。19世紀、この狭い路地は売春街として知られていました。元締めの女将たちは莫大な富を築いたと言います。」

いやいやいや、それは19世紀の話でしょ。ジュライホテルのナレーションと重なると、そこが先日まで悪の巣窟だったように見えてしまう。

いや、ちょっと待てよ。

あの頃だってそれらはあった。

博打に関しては知らないが、売春は大っぴらに行なわれていた。大量の麻薬も目にした。ホテルには小銃を持った警官グループが不定期に見回りに来ていた。殺人事件も日常茶飯事。三流新聞の一面は毎日のように死体の写真が載っていた。

それらが過去形で語られるほど、今のバンコクは健全な街に変わってしまったのだろうか。

其の2『伝説のラッキュー』

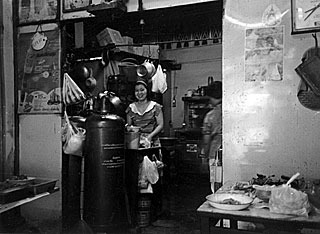

楽宮大旅社入り口の隣りが北京飯店(写真は知人の提供)

テレビの画面はそのままサンティパープ通り周辺を抜け、小さな寺の紹介に移っていった。スワニーの北京飯店は紹介しても、あそこは素通りか。やっぱりと思いつつ、軽い落胆を味わう。

さすがにジュライホテルは紹介しても、旅番組で楽宮大旅社の紹介はしない、できない、やれるはずがない。中華街や中央駅から数分の距離でありながら、ドが付くほどの下町。周辺は穀物などを積んだ大型トラックが常に駐車。1階は北京飯店をはじめとする商店。2階は倉庫か何かで詳細不明。4階が日本人バックパッカーだらけの安宿。そして3階が娼婦たちの部屋。

そう、楽宮は安宿でありながら売春宿でもあったのだ。

そして、1980年に私が海外に出て初めて泊まった宿である。

1バーツ10円の時代に、ジュライよりも安いシングル35バーツの安宿。ホテルとして想像される設備はないに等しい。薄暗い廊下の両側に緑色のペンキで塗られた部屋の扉が並んでいる。部屋の窓にはなぜか鉄格子がつけられ、まるで牢獄のような病院のような雰囲気。剥げたリノリウムの床、やはり病院にあるような鉄パイプのベッドは腰掛けるとスプリングがギシギシ鳴った。共同のシャワー室も薄暗く、シャワーヘッドが付いていない鉄管からドボドボと流れる水を浴びることになる。

退廃的な雰囲気に満ちた伝説の宿。麻薬と売春が半ば日常的な風景だった悪名高い楽宮。親しくなって部屋に招いたチュラロンコン大学(エリート校)の学生カップルが一目見て「我が国にもこんな現状があったのか」と眉間にしわを寄せて悩んでしまったほどの(普通のタイ人だったら知らなくて当然の)宿。安宿の中でも最低ランクの安宿。だから貧乏旅行者が集まってきた宿。それが楽宮大旅社なのである。

80年代初めには貧乏旅行者(当時、バックパッカーの呼称はなかった)間の情報交換でしか、楽宮の名前を知ることはなかった。一般的にはまだタイソングリートのほうが有名だった。私もタイの宿でありながらラッキューという名前のうさん臭さに「そんな宿、本当にあるのかいな」と半信半疑だったのを覚えている。ただし、知名度ではジュライホテルの方がさらに下で、楽宮にたどり着いた旅行者だけ知ることができたと言っても過言ではない穴場的存在だったのである。

*実はどちらも経営者は同じ。ごく普通のおじさんだったように記憶している。

1階の北京飯店で日本食が食べられることもあり、楽宮はその後日本人宿として急速に認知され、故谷恒生の小説でさらに知名度を上げた。タイトルはズバリ『楽宮大旅社』。私も読んでみたが、誇張された現実というか、あくまでも「小説」だった。

最初の楽宮泊は数日だったが、バンコクを基点に南のマレーシアへ行ったり北のチェンマイへ行ったりで、1980年だけで3回利用している。バンコクへ戻る度に、中央駅から徒歩10分足らずのロケーションと安宿ならではの気兼ねの要らない安心感が、自然と足をサンティパープ通りに向けてしまうのだ。しかも、最後は2ヶ月近くバンコクに滞在してしまった。3回目ともなれば、ボーイたちも娼婦たちも皆顔なじみになる。北京飯店のスワニーと親しくなったのもこの頃である。

其の3『ジュライと楽宮』

いくら最安値の宿とは言え、楽宮はあまりにボロかった。

ジュライにはまがりなりにもホテルと呼べるだけの設備が整っていた。1階のエレベータ前には受付があり、チェックインすると鍵を渡された。(楽宮は自前の南京錠)中で飲み物を買うこともできた。中央の吹き抜けを囲む形で通路があったから、その明るさは楽宮の比ではない。

部屋は楽宮の倍ぐらい広く、清潔感もあった。しかし、ジュライの印象はあくまでも「対楽宮比」である。ベッドもテーブルも楽宮ほどボロではないというのが正直な印象。豪華さは微塵もないが、貧乏臭くない。シャワー室は各部屋にあったが、出てくるのは水。

安宿価格の50バーツで泊まれるホテルだが、中身は50バーツ相当だったという感じだろうか。それでも、楽宮との値段差以上の快適さを得られた。

後年、ジュライホテルが日本人旅行者の人気宿になったのもわからないでもない。私も楽宮を使ったのは最初の旅の行きと帰りだけで、次にバンコクへ行った時にはジュライに直行している。

それなのに、私が利用していた当時に楽宮からジュライに移る旅行者がほとんどいなかったのはなぜだろう。一食分に相当する部屋代の差が大きいとも言えるが、ジュライにも病院みたいな独特の雰囲気があったのだ。

北京飯店で食事をしていて「なぜ、ジュライには人の気配が感じられないのか」という話題が出たことがある。まあ、ホテルであるなら通路に人がうろうろしている方が不自然ではあるのだが、何度も話題になるほどジュライの雰囲気は独特だった。

受付の部屋番号をよく見ると、美国人や日本人と書かれた札が掛かっている。いろいろな国の宿泊者がいたわけだが、姿を見たことはほとんどない。不思議なほど人の気配が感じられないのだ。いや、これも「対楽宮比」の印象なのだろうか。

楽宮に泊まるのは、ボロくて古くて暗い安宿をわざわざ選ぶことであり、独特の雰囲気を意図的に選択していることになる。一般的な旅行者が宿を探す際の「まず、安く。その上でより快適に」の基準とは違っている。同じく「ただひたすら安く」で選ぶのなら、楽宮の周辺に30バーツで泊まれる旅社が存在した。

楽宮の扉はオンボロの板だった。鍵は南京錠を使い、部屋に入ったらツマミを回して留めないと勝手に開いてしまう。そして、いくつかの部屋の扉は開け放たれていた。中国流に言えば『歓迎光臨』。来る者拒まず、お客さんいらっしゃいなのである。だから、ちょっと暇になると他の部屋に遊びに行くのが連泊客の日常になっていた。そして旅やバンコクの街の情報を交換したり、そのまま連れ立って北京飯店へ出かけたりした。

振り返ってみると、その点がわずかな値段の差でもジュライへ移る旅行者が少なかった最大の理由のように思える。ジュライの扉は厚く、鍵のついた「ホテルの扉」だったのである。

其の4『ラコーン・ラッキュー』

たとえばコルカタ(旧カルカッタ)のモダンロッジやホテルパラゴンのような日本人宿が(揶揄を込めて)話題になることがある。

旅先の宿で同国人が集まるのは日本人に限らない。しかし、ドーミトリー一室に固まって食事以外は出てこない。他国の人間とは口もきかない。やがて主と呼ばれる存在が現れると奇妙な上下関係が生まれ、排他的な蛸壺……一種の村社会を形成してしまう。宿の人間や他の外国人旅行者からは奇異の目で見られ、はっきり言って私もあの雰囲気にはなじめない。(イスラエルの旅行者も同国人で固まりがちである。しかし、一室を占領して閉じ困るなんてことはしない。)

楽宮も日本人の占有率から言ったら日本人宿と呼べるかもしれない。しかし、あくまでも私が利用していた80年代初頭の楽宮と限定しておくが、排他的・閉鎖的な雰囲気は微塵もなかった。他人の部屋に出入り自由なのとひとつ部屋に閉じこもるのは同じではないだろう。バンコクというユルい土地柄もあり、昼になると皆三々五々どこかへ出かけていた。だから、例外的に部屋に籠っているだけの旅行者は一人前に扱わない雰囲気すらあった。

つまり、日本人宿ではあったが日本人村にはなっていなかった。

何かしら屈折していなかったら、就職もせずに世界を旅行しようなんて考えないだろう。そんな物好きは当時から少数派だった。が、ここでは違っていた。周囲には同じ臭いをした連中ばかりだ。

団塊後のシラケとか三無主義と呼ばれた世代の中で、常に居心地の悪さを感じていた。まともな学生生活を送れなかった私にとって、楽宮は授業のない学校みたいなものだった。友人と語り合うことの乏しかった人間関係を補っていたとも言える。世代も背景も異なりながら、今現在バンコクにいる旅行者という只一点だけの共通項で見知らぬ同士が語り合う。まるで授業の合間のような、いつまでも続く放課後のような、そんな時間が流れていた。

ある意味では街へ出ることが授業だったのかもしれない。そのフィールドワークの結果をすぐに検証し、足りない点が見えれば翌日にでも再検証に出かける。そんな側面もあった。

前述のように北京飯店にたむろする連中とは少し距離を置いていたが、他の旅行者も自分の距離を保つ姿勢は同じだった。誰もが自分の欲求を優先させ、お付き合いで外出することは稀だし、たいがいは外出先でバラバラに別れることになった。他人の行動には干渉しないのである。そのベタベタしない人間関係が心地よかった。それが80年代初頭の楽宮だった。

おそらく独特の雰囲気は、まだ知る人も少なかった一時期だけかもしれない。最後に訪れた時、暗い廊下は実に静かだった。旅番組のナレーションのように多くの旅行者は近くのジュライに移り、私も泊まっていたジュライから様子を見に寄ったにすぎない。

そして、楽宮も数年前に閉鎖していたことを最近知った。

幸福な時間を過ごしたオンボロ宿は永久に閉ざされたのである。

[110502]