|

八重垣神社 八重垣神社

清々しい朝でした。ちょっと雲はありましたが気にしない。

朝ご飯においしい宍道湖のしじみを使った味噌汁を堪能した後はレッツ八重垣神社。

ここは八岐大蛇の生犠にされるところだった奇稲田姫と須佐之男命が出会った地なんだそうです。

なのでここはよい出会いにご利益があるとして、縁結びの神様とされているのです。

さて、出雲大社も縁結びの神様でした。のりぞうはそこでお守りをいただきました。わたくしは八重垣でお守りをいただきました。ふふふふ……。どちらのご利益が効き目があると思いますか?

|

|

「なんて罰当たり発言!! こんな人ですもの、神様だって怒りますよ。しかし、大国主さんに1万点!」

|

|

|

八重垣の門前には夫婦椿と言われる椿が生えています。葉っぱの先が二つに割れてるんです。なんか妙な形でしたが、最近はだんだん普通の葉っぱになってきてしまっていて、その形のものは珍しさは倍増なんだそうです。

何故か七五三の祈祷希望者でごったがえすなか、良縁をお願いしたあと、境内を抜けて更に奥へ。

奥の裏手には、静かな雰囲気の小さな森があります。聖域とでもいうのでしょうか、踏みいった瞬間に妙に清浄な空気を感じました。のりぞうはしきりにすごいね、を連発。木々がうっそうと茂っているので、薄暗いはずなんですが、不気味な感じはまったくありませんでした。誰そ彼どきに人外のものにであったとしても、ここで出会うのは亡者ではなくきっと神様ですね。

|

|

「ここは素晴らしかった。もっと人がいなければ、あの杉の根元に座って瞑想(同義語:ボーっとする。)していたい。」

|

|

|

その森の奥には奇稲田姫が姿を写したと言われる鏡池があります。ここに、社務所でいただいた占いの紙に10円をのせて浮かべて、早く沈めば良縁間近。なかなか沈まないと縁遠いということらしいです。え? ちゃんとのりぞうもわたくしも沈みましたですよ? 一応ね。

そうしして、帰り掛け、もう一度寄った社務所で妙なもの発見!

お守りの形がナス!なんです。なんでだろう、の答えは「子をなす」なんだそうですが、図案がやってくれるぜ、な内容でして。わたくし、お子ちゃまなんでよく意味わかんなーい、とか言ったらのりぞうに殴られた。方側だけ見たときにはほんとに意味わかんなかったです。合わせてなるほど! 合わせ貝みたいな形でナスがぱかっと割れるんですが、その内側の向かい合わせに松茸と桃の絵が……。きれいに写らなかったので映像割愛させていただきましたが、見せたい・・!

さすがおおらかな出雲の神様たち・・・。

◆ページの先頭へ◆

|

|

「おおらかなのは神様だけじゃなかった。本に「八重垣神社のお土産を買うならRショップコンドウ」って書いてあったのよ。「どんな土産物屋か楽しみ。」と思っていたら姉さんが「あそこにあるお店?」と言うので見ると…ありました。…コンビニが。私達って出雲と相性悪い?と思ってしまいました。」

|

|

|

|

神魂神社

神魂神社

この神社の読み方がわかりませんでした。「みたま神社」かと思っていたら「かもす神社」と読むそうです。けっこう辺ぴなところです。そして古いです。出雲大社よりもさらに400年程古くて、大社造りの建物の中では最古のもの。祭神はすべての神々の祖、イザナギノミコトとイザナミノミコト。

この神社の読み方がわかりませんでした。「みたま神社」かと思っていたら「かもす神社」と読むそうです。けっこう辺ぴなところです。そして古いです。出雲大社よりもさらに400年程古くて、大社造りの建物の中では最古のもの。祭神はすべての神々の祖、イザナギノミコトとイザナミノミコト。

ここで、のりぞうは荒行に挑戦。というのも、拝殿につづく参道は二つあって、一つは女坂というだらだら坂で、ちょっと距離のあるもの。もう一つは上ればすぐそこが拝殿なんだけれど、直角になんなんという石段が20段ちょっと。

ちょっとばかりおみ足が不自由な彼女を慮って、どっちがいい?って一応きいてやったのに、のりぞうってば石段希望。いわく、だらだらしたのは性にあわん。・・・・そう言って超人は石段登りましたとさ。

|

| 「超人てあなた…人聞きの悪い物言いでしてよ。しかし、なかなか厳しい階段でしたわ。」 |

|

登りきった境内には、ちよっと古びた、でもその分だけ風格をもった本殿がそびえたっていました。拝殿から本殿に至る階段が、本当に天の神殿にいたるっていう感じで続いてたのが印象的でした。

だーれもいなかったけど。

宮司さんが社務所でご祈願の木札を書いていたんですけど、その横でついていたTVはなぜだか新婚さんいらっしゃいでした。むーん。

|

|

「新婚さんいらっしゃいにも参ったが、帰りの道にも参ったよ。何処までも続く苔むした階段。意外にツルツルしていなかったので無事帰れたが、気分は一種修行僧状態でした。」

|

|

|

◆ページの先頭へ◆

|

|

熊野大社 熊野大社

熊野といえば、熊野詣でで和歌山の熊野地方を連想するんですけど、ここの熊野とは関係ないのでしょうか。それだけがなぞのまま、まさか宮司さんにも聞けず帰ってきてしまいました。

こちら、行ったらいきなり結婚式をしてました。これはご縁にあやからねばと、婚儀の祝詞の前で堂々とお参りしてまいりました。新婚のお二人もぜひぜひお幸せになっていただきたいものです。

ここのお参りをした後、寺本さんがおっしゃってました。

「せっかく出雲までいらしたのなら、皆さんにこういう格式と由縁のある神社に参ってもらいたいところだけれど、観光ルートからは外れてしまうため、どうしてもここまでいらっしゃる方は少ないんですよ」

よかった、わたくしたちタクシーで連れてきてもらえて。というより、普通の観光ルートには食指が動かなかったんだったりして。でも、その後の寺本さんの「お二人はえらく信心深いですねえ、神社仏閣ばかり回られて」という言葉には穴が有ったら入りたい心地でした。

|

|

「ほんとにね。寺本さんに私達に会話を聞かせたら泣くよ。案内した事を後悔するかもね。」

|

|

|

信心深いんじゃないんですよ、古代史に煩悩燃やしているだけで。考えていることといえば、ああここでスサノオさまがくつろいだのねー、とかオロチくんはこのあたりにいたんだろか、とかそんなことばかり。

こそばゆくなったんで、「いや、別に神様信じてるわけじゃないんですけどお」と門前で暴言を吐くわたくし。・・・思えば、この辺りから罰当たりの風は吹き始めていたのでした。

|

|

「神様信じない発言だけならまだしも当てにならない発言までありましたから雲行きも怪しくなりますよ。(実際は晴天だったんですが、心象風景は曇天てとこですかね。)」

|

|

|

帰る前に、どうしても欲しくて千歳飴をいただくことに。

千歳飴フリークのわたくしは、七五三とはまったく関係ないのに、どうしてもこの時期になると千歳飴が食べたくなります。ましてや出先にいるとなれば、ぜひともその地方の千歳飴ゲットに燃えてしまうのでした。・・・なのに、開いた袋から出てきた千歳飴には「製造・東京金太郎飴本舗」の文字が。どうして出雲まできて金太郎飴買わないといけないのよう! どうせなら不二家のほうがよかった。食べたけど。

|

|

「タクシーの中は(私の)爆笑の嵐でしたね。こんなとこで小ネタしこんでるとは思いも寄らなかったですよ。神様ありがとう。」

|

|

|

◆ページの先頭へ◆

|

|

足立美術館

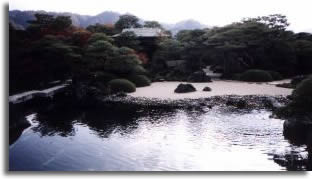

足立美術館

えー、美術館。まったくわたくしたち的には予定に入ってなかったんですが(笑)寺本さんがコースだからっていうから行った。だって日本画なんだもの。横山大観だとか魯山人とか、はっきり言ってよく知らないし。2時間ほどこちらで、と言われたときには「えー、2時間もこんなとこでどうしろっていうのー」と叫んだふとどき者です。事実もてあましたのだったりして。

えー、美術館。まったくわたくしたち的には予定に入ってなかったんですが(笑)寺本さんがコースだからっていうから行った。だって日本画なんだもの。横山大観だとか魯山人とか、はっきり言ってよく知らないし。2時間ほどこちらで、と言われたときには「えー、2時間もこんなとこでどうしろっていうのー」と叫んだふとどき者です。事実もてあましたのだったりして。

確かに庭園はきれいだったけど、あれは絵としてのきれいさでしかないよな、っていうのは生意気でしょうか。

しかし、そんなことを言いながらも、館内案内に妙な表記を発見して俄然もりあがるわたくしたち。

「生の掛軸」ってなに?

生物で作ってあるのだろうか。野菜とか、花とかなんかそういうの?

わくわくしながら順路をたどったわたくしたちの見たものは、仏壇の横の床の間の壁ににぶちぬかれた掛軸大の窓。そこから、向こう側の風景が覗けるというものでした。

わくわくしながら順路をたどったわたくしたちの見たものは、仏壇の横の床の間の壁ににぶちぬかれた掛軸大の窓。そこから、向こう側の風景が覗けるというものでした。

おいおいおいおい、と言いながらも、それが建物のすぐ裏まで見えるとわかると、早速裏に回って手を振る馬鹿者たち。望遠じゃなかったのが悔やまれます。

日本画展示室では、ほとんどおばちゃんと化し、「この絵の鹿は母がウサギで父は馬だね(変な絵だと言いたいらしい)」などと暴言はきまくり。これだからお芸術のわからない輩はダメですね。

あげく、展示してあった彫金細工の小引出についていた題名「日本三景」の三景がわからず、厳島神社と天橋立、このもう一つのこれはなんだ、と悩む始末。三保の松原? って馬鹿ですね、松しかあってないです。残りは松島だと帰ってきてから確認しました。でも、結局、彫ってあった絵のどれがどれだか実はあやふや・・・。サイテー。

◆ページの先頭へ◆

|

|

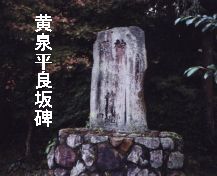

黄泉比良坂

黄泉比良坂

本日のメインエベント、黄泉比良坂。神々の父イザナギが死んだ妻イザナミを迎えに黄泉の国に行ったのだけれど、変わり果てた妻の姿に慌てて逃げ出したときに、現世に帰るために必死に登った坂が黄泉比良坂。その坂の出口に、大きな石を置いて封印したと伝えられているのですが、その伝説の地に石碑が立ってるというので、ぜひ、見に行こうというわけです。

もうですね、誰そ彼どき寸前の時間に行きました。日がかげる前に行こうよう、が合言葉。

しかし、寺本さんは場所をご存じなかった。黄泉比良坂がメジャーなものと思っていたのはわたくしたちだけでした。これは帰ってきてからの周りの反応からもわかったのですが、みんな知らないんですよ。黄泉比良坂行ってきたと言っても「なに、それ」状態。改めて自分たちの外れっぷりを実感しました。

それはさておき、国道ひた走って看板たよりにたどり着いてみれば、それは民家のど真ん中の畑。その民家の壁に「黄泉比良坂まで徒歩3分」・・・。不動産屋か?

畑の端から獣道のような草ぼうぼうな道が細々だらだら坂になって続いているんです。道、じゃないです。山です。

畑の端から獣道のような草ぼうぼうな道が細々だらだら坂になって続いているんです。道、じゃないです。山です。

まず、30メートルくらいいったところでのりぞう脱落。なのに「行って来い」とカメラを差し出す悪魔ぶり発揮。ちょっと殺意が芽生えてしまいました。

|

|

「なんですと!! あなたが「せっかく来たから行きたいは」と言うような縋る目で見つめるから「私は待っているから行っておいで。ついでに写真を撮ってきておくれでないかい。」ってカメラを渡したんじゃないのよ。この私の優しい心遣いを曲解するから痛い目にあうの。ホホホ。」

|

|

|

行きましたとも。雨あがりで滑る山道をぜえぜえいいながら。徒歩3分なんて不動産屋タイムに惑わされている上に、先が見えない不安に心臓のどきどき加減も急上昇・・・。だって、伝説とは言え、あの世とこの世の境目っていわれてる場所ですよ、ちょっと怖いじゃないですか。

いやあ、どんどん薄暗くなっていくんですよ・・・。倒木はあるは草深くなっていくは、妙にしんとしてるは。

引き返そうかと思い始めたころ、ふっと前方が明るくなったんです。ほっとするより、なにぃ? が正直な感想でした。ここまでどきどきさせたんだから、奈良の酒船石のように薄暗い山の中にぽつんと石碑が建っているのを期待していたのに、なんで明るいの、っていう心境ですね。

しかも、しかも、なんだか車の音がする?

いやーな予感が。

警戒しつつ明るい方へ歩いていけば、なんとそこは駐車場・・・。そして軽やかに白い軽で乗りつけるカップルが。

ショックのあまり絶句するっていうのはああいうのを言うんでしょうね。もう、いろんなことがぐるぐるしちゃって大変。嘘だろう、なんじゃこりゃ、騙された、やってくれるぜ、が同等の割合で混ざってました。

駐車場の脇の高くなったところにありましたよ、石碑と巨石。

そのまま携帯でのりぞう呼んで車を待っていてもよかったんですけど、なんかあれだけ坂のぼってきてそのままっていうのも気持ち悪くて(だって黄泉地への一方通行みたいじゃないですか)引き返すことに。

そのまま携帯でのりぞう呼んで車を待っていてもよかったんですけど、なんかあれだけ坂のぼってきてそのままっていうのも気持ち悪くて(だって黄泉地への一方通行みたいじゃないですか)引き返すことに。

途中、心配して見にきてくれた寺本さんと合流。どうやら車で行かれるらしいので乗せていってくれるようお願いした。

帰り道、おちついてみれば何のことないただの山道であると判明。草深さでいえば自分の家の近所の山のほうが凄いことに気付きました。いやあ、気の持ちようってすごいですねえ。足なんか草の実がびっしりついてたけど全然気がつかなかったもの。

のりぞう乗せて、車で3分。

現地到着。

疲れているのはわたくしばかり。

「でもあの山道から来たほうが有りがたみがあったでしょう」という寺本さんの言葉も素直に肯けないようなそうでもないような。ぜひ、今度観光客を案内するときはあの山道からにして欲しいと願ってやみません。みんな悔しがるんだ!!

|

|

「あの時の、姉さんの顔。忘れられないは。物凄い物を見てしまった!!

と書いてあった顔、ほんとに凄い物見ちゃったのね。

あの山道を行ったからこそ黄泉比良坂の暗い陰鬱を体験できて良かったじゃない。私なんか車で行ったから「何?こんなとこ?」って感じでしたもん。うらやましいわ〜〜。ホホホホ。」

|

|

|

しかし、わたくしの不孝はここから始まったのでした・・・(好ご期待・・(涙))

◆ページの先頭へ◆

|

|

揖耶神社

揖耶神社

抜け柄のようになったわたくしと元気なのりぞう。境内を歩く足どりも心なし軽やかさが違ったりして。

ここは古い神社なのですが、やっぱり大社造り。どこもそうなんですが境内がすがすがしく広くて気持ちいいです。京都とかの神社とはやっぱりどっかちがいますよね。

でもここ、黄泉の国との接点があるという言い伝えが。

なんかもう疲れていて記憶があまりないです。

◆ページの先頭へ◆

|

|

月照寺

月照寺

まだ時間があるので松江の観光どうします? と聞かれたものの、当初ちょっと計画していた松江城の鎮守の森散策にはちと時間が足らず、どうしよう、とか言っていたら、小泉八雲記念館はどうかと薦められた。

が、耳なし芳一も飴を買う女も大嫌いなお話なので、その産みの親の八雲もどうでもいいと一蹴。武家屋敷もいろんなとこのを見たからもういいね、と合意。寺本さんはこんな女たちをどう思ったことでしょう。松江の通常観光コースだよ、どれも。

そうして呆れたのかあきらめたのか、寺本さんは月照時を紹介してくれました。

寺は寺でも松江藩主松平家の菩提寺ですので、歴代の藩主の墓ばかりですが、のりぞうは密かに来たかったらしいです。

松江藩主といえば茶道を極めた不昧公の名でも知られる7代目が一番有名らしいんですが、その栄華を誇るための下地を作ったのはその前の6代様なんですって。今様にいえば財テクして、倹約して、蓄財したその財を、ぱーっと使ったのが7代様。この寺の実質主みたいに収まっているのも7代様。いや、だからなにってものでもないんですけど。

奥に行くと、ほかの控え目な藩主たちのお墓もあります。7代様に比べるとほんとに質素。

そのなかでも、6代目の墓の前には巨大な亀が建っているんです。のりぞうはこの亀が見たかったらしい。

そのなかでも、6代目の墓の前には巨大な亀が建っているんです。のりぞうはこの亀が見たかったらしい。

なんでも、その昔、松江で地震が続いたときに祈祷師が「これは地中で亀が暴れているせいだ」とか言い出したので、巨大な亀を造ってその背中に封じ込めの石碑を乗せたんだそうです。でもまだ、揺れる、どういうことだと尋けば祈祷師は「像に首がついていいるのがいけない」って言ったそうで(よく考えるとただの詐欺師だろう、きみ)哀れ亀は首をきられてしまいました。でも! まだ揺れる! そのときその祈祷師がどうなったかは知りませんが、亀はもう一度首を切られ、それでようやく地震は収まったそうです(そりゃ、そんだけ時間が経てば群発地震もおさまるって)。

今、亀の首はコンクリートで繋ぎ直してあります。そんだけ騒いで切り落とした首を、見場がわるいからって繋いでいいのでしょうか・・・。不敏ね、亀よ。

最後に宝物庫を見学。松江藩主松平家の家計図がかけてありましたが、歴代の藩主がのきなみ40代で亡くなっているのに、燦然と輝く7代不昧公の68歳! さすが道楽者は長生きだね。

◆ページの先頭へ◆

|

|

松江温泉

松江温泉

ぼけぼけコンビの旅もこのお泊りでお仕舞いです。

きれいにしめくくりたかったのに、なぜか旅館(あえて名はふせますが)でハプニング続発。

いやあ、お部屋は宍道湖をのぞむばっちりなロケーションだったんですけどね。

まず、お夕食、多大に遅れる。混雑してるので、多少遅れることもございますって、1時間遅れは多少か? ん? 笑う犬の生活始まってしまったじゃないの。

そして、お食事中に味覚音痴が発覚。島根和牛のあぶったのだと信じて食べていたものが、実は「そばがき」であったと判明。のりぞうは初めからわかっていておいしくないと言っていたのですが、わたくし全然わかりませんでした。ショック。

お風呂から帰ってくれば、のりぞうはなんか部屋がよくない、足がぞわぞわするとか言いだすし。(その割には熟睡しとったね、のりぞうよ)「だって私に対する邪気じゃなかったんだもん。」

旅館なのになぜだか和室の隣にツインのベッドがあって、妙な部屋でした。

このあたりから罰あたりの本領発揮の兆しが・・。以下翌朝へつづきます。

→3日目へ

◆ページの先頭へ◆

|