2025年分:最新は12月度

|

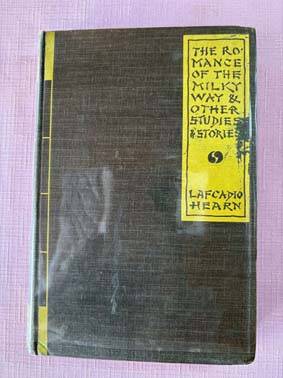

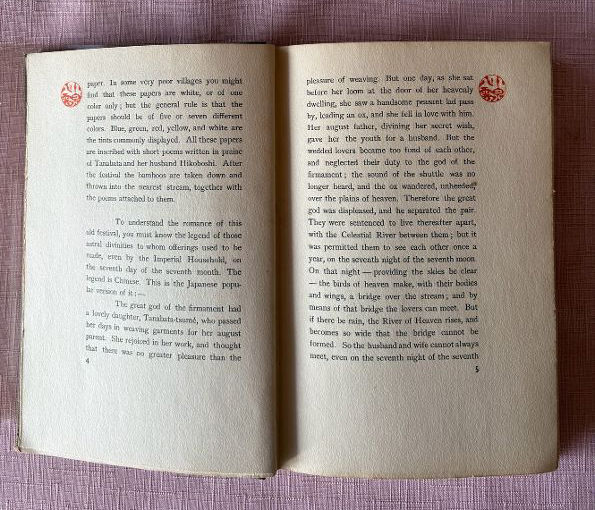

歳をとるにつれて、誰しも、ひと月や一年の過ぎるのが、若い頃よりもずっと速く感じられるようになります(ジャネーの法則)。 今年もまた、アッという間に私の1年は過ぎ去りました。 私の心身の健康度は、熱心にデイサービスのリハビリトレーニングに通っているお蔭か、はほぼ横ばいで済みましたが、カホルは春先に血液の難病に取りつかれてしまいました。 それでも、熱心に病院通いして、年末には半分くらいは元に戻ったというところです。 2人とも90歳代ですが、時々子供たちに力仕事を手伝ってもらったり、車で買い物や外食に連れていって貰ったりする以外は、他人様のお世話にならずに、日常生活を自宅で自力で過ごせているので、ギリギリ健康寿命を保っていると言え、まあだいぶ幸せな方だと思います。 「転ばぬよう、風邪ひかぬよう、義理を欠いて(岸信介の養生訓)」、何とかこの現状を少しでも長く続けられるようにと努めています。 毎朝視聴している方もいらっしゃると思いますが、評判のNHKの朝ドラ「ばけばけ」では主人公の一人ラフカディオ・ハーンとその代表作「怪談」が取り上げられていますね。 私は在米中時々立ち寄っていたアトランタ市内の馴染みの古物商の店で、1995年頃、ふと目に留めた1905年刊行のL. ハーン著の初版本 ”The Romance of the Milky Way & Other Studies & Stories”(ロンドンでの出版)を目にとめ、たしか100ドルほどで買い求めました。 出雲地方に伝わる怪談を題材にしたハーンの短編は、私にとっては非常に懐かしいものでした。 彼がまとめた数多くの怪談を集めた「KWAIDAN」という、敗戦直後の実に粗末な紙質の本は、高校1年の時,英語教師の一人が1年間それだけを教科書として使い続けた教材でした(この高校では3年間全科目で文部省検定教科書は一切使われませんでした)。 上記の古書の殆どのページの上部には、珍しいことに「小泉八雲」という丸い大きな漢字の朱印が捺されていました。 その時はとても珍しい本だと思いました。 帰国後、1998年頃でしたか、私は友人の一人がドイツ文学の教授をつとめていた富山大学を訪ね、彼の案内で富山大学附属図書館が所蔵する「ヘルン文庫」(ハーン個人の旧蔵書約2400冊が死後寄贈されたもの)を訪れました。 そこにもしこの本がなかったら寄付しようと思ったからです。   しかし、幸か不幸か、あるいは当然か、まったく同じ本が1冊、そこにもありました。 その時、この無数の印影が「刷り上がった本のうちの1冊にだけ手捺しされた」ものではなく「すべての出版本のすべてのページに印刷された二色印刷画像だったのだ」と確認できました。 ページごとの印影の微妙な傾きや「かすれ」が、二冊の本で全く同様に起きていましたので。 私が、もしかしたら「ハーン自身が自著の一冊に自ら自分の印鑑をペタペタと手捺しした本」という驚異的な掘り出し物を見つけたのでは!とアトランタでかすかに期待した願いは無残に砕けたのでした。 八雲の「凝り性」と、印鑑という日本文化を欧米人に知らせたいという彼の願望とが、20世紀初頭ではまだ実用化されて間もなかった多色印刷を利用させたのでしょうか。 最近ネット上で調べたら、これと全く同じ本が、¥18,000ほどで日本国内で競売に出されていました。 最後になってしまいましたが、皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。 下の二つの絵・・・30年近く前の Windows95 の時代に買ったパソコン用イラスト画像集( CD )から強引に現在のWiondows11の上に引きずり出した画像の一部をご覧ください。 たった30年前なのに、お正月と言えばこういうものばかりが連想されていたのですね。 この他にも、獅子舞いとか、漆塗りの重箱に入ったおせち料理とか、お屠蘇の立派な器とか・・・今ではもう実物をなかなか目にしないものばかりでした。  ついこの間と思えるのに、もう3年近くも前の2023年の2月の事でした・・・その数カ月前に世界中で発表、公開されたばかりの ChatGPT という対話型生成AIサービス( 質問文を入力すると自然な文章で応答を生成する対話型の生成人工知能サービス )を使い、私はパソコン上で連日いろいろとその実力を試していました。( このページの2023年2月度の記載をご覧ください )。 当時は、例えば私が『 芥川龍之介の「 蜘蛛の糸 」 について教えてください 』と尋ねたら、ChatGPT の答は、話の筋、主人公の名前、その他あちこち間違いだらけの、吹き出したくなるような珍回答でした。 その頃の初期のChatGPT の何処がどう劣っていたからなのかは、私ごときには皆目理解できませんが、とにかく、当時は間違いだらけの答えが返ってくることが当たり前でした。 当時でも数学や物理の問題を解かせると、なかなかよく答えるなと思う時もありましたが、せいぜい高校の 「 上位1/3の生徒 」 くらいかなという程度でした。 そんなこんなで、私は失望して、その後 ChatGPT から長いこと離れてしまいました。 しかし3年近く経った先月の事、デスクトップ画面の片隅に残っていた、当時作ったショートカットアイコンを何気なくクリックしたら、なんと最新版のChatGPT が現れてきました。 そこで色々と周辺情報を調べてみると、この最新版の ChatGPT は、例えば2025年度の東大理系入試の数学問題6問(制限時間150分)を僅か11分で解答し、120点満点の問題で96点を獲得したそうです。 合否の分岐点は60点ほどだそうで、この96点という得点は、なんと受験生全体の上位1%に入るとのことです! 3年前は、著名人の経歴を質問しても、卒業大学も出身地も年齢も間違いだらけでした。 私の地元の神奈川県西部についていろいろ訊ねた際、「 湯河原温泉が南足柄市にある 」とChatGPT が記述し時は、さすがに開いた口がふさがりませんでした。 こういう歴史や地理のような分野は、当時の初期の ChatGPT にとっては特に不得意な分野のようでした。 というわけで、3年近くご無沙汰した後、私は今月また最新版の ChatGPT とのお付き合いを再開しました。 その過程で偶々一人の友人が教えてくれた、以下にご紹介する京都の花園大学学長の佐々木閑氏制作の2つの動画は、各10分ほどですが、私には非常に面白かったので末尾にURLを載せておきます。 ① は、現在の AI (人工知能)は長文の学問的に高度なレベルの専門書1冊を即座に書き上げられるという話です。 『 AIと人間の知性の差と人間のこれからの生き方について、数学者と仏教学者が対話しながら両者の視点からわかりやすい文章で論じ合う新書の原稿を書いてください。 全部で10章の構成で、1章がそれぞれ6000字以上です。 必ず1回の出力ですべて記述してください 』と ChatGPT に要求したところ、この佛教大学の学長が感心するような内容の1冊の本の長い原稿を即座に書き上げ、要求しなかった目次までつけてきたという話です。 ② は、インドの古い言葉( バーリー語 )で書かれた文章を黙って与えたら、「 これは昔のインドの言葉ですね 」と答えながらそれを瞬時に正確に日本語に訳しただけでなく、その内容につき高度な論評や分析まで行ったという話です。 このように、今日現在の AI は、人間の脳と同じ仕組み、ステップで、人間よりはるかに速く、しかも深く正確に答えるのですね。 この3年間のこの分野の進歩がいかに凄いものだったかを、私は今月、これら以外にも身をもって何度も体験しました。 今後さらに数年したら、いったいどんな事になるのか・・・考えるだに恐ろしいことです。 この佐々木氏の動画をご覧くだされば、過去3年間に、人間の知能がもう人工知能によって追い越されてしまうところまで来たことを実感していただけると思います。 この動画を若い現役のシステム技術者に観てもらったら、「 話されていることは、仏教の部分は別にして熊井さんと同じ感触です。 本当に、AI は数ヶ月で別のレベルに進化していくので、びっくりしています。 最近はプログラムの作成も、AI に問い合わせて間に合わせることが多いです。 さすがに、会計処理すべてを実現することはできませんが、こちらが適切な依頼をすれば、その依頼した内容に関しては、正しいプログラムを作ります。 また、報告書を AI に投げて、わかりやすく説明してとリクエストして、書き直してもらうことも多いです。 AI はどこまで、進むのでしょうか?( 後略 )」とのことでした。 ①はここをクリック ②はここをクリック 先月触れた富士山の写真を収めたディスクは、その後も見つからず、今月以降、見つかるまで富士山の写真の掲載はできません。 残念です。 10年ほど前、「きき酒師」の資格をとるために神奈川県内外の日本酒醸造メーカーの素朴な工場を10ほど見学して回った体験を別にすれば、本当にほぼ30年ぶりになるでしょうか・・・今月、工場見学というものを体験しました。 現役時代から今も続いて親しく交際している、ある協力企業の会長から、新しく巨額を投じて新事業の設備を作り、操業を開始したからご覧になりますかというお誘いがあり、私の自宅から往復送迎の車を用意してくださるというご厚意に甘え、数年ぶりに背広上下+Yシャツ・ネクタイという姿になり、杖をついて出かけました。 30分ほどでしたが、新工場の最新鋭の設備を見て回りました。 村田製作所がコンデンサを製造する際に出る東レ製PETのフイルム状廃棄物をもらい受け、細断、完璧な付着物除去と洗浄、溶融,再ペレット化を行い東レに送ると、東レがヴァージンペレットを混ぜて再びPETフイルムを作り、村田に送るという三角形の資源循環再利用工程の一翼を担う施設でした。 自社で設計したと会長がご自慢の、コンピューター制御で24時間操業の設備を観て回るのは、この足腰の弱った老体にとっては結構大変なことでしたが、それでも、この元技術者の体内には、何十年ぶりかでちょっぴりですが熱いものが湧いてきたのでした。 4月度の終わりの方に書いた、カホルの血液の難病ですが、あの後、隔週に大きな病院に通い、輸血、注射、服薬等、苦しい治療を続けた結果、最近ようやく、赤血球、血小板その他の血液検査の値も、本人の気分や体調も、少しずつ快方に向かってきました。 子供たちが交代で車に乗せて病院まで往復してくれ、本当に助かっています。 10年近くも使っていた日本製のWindows 10 のノートパソコンが、さすがに長期間働いて不調になってきたので、Windows 11 の中国製ノートパソコンに替えたのがちょうど1年前。 幸いその後順調に今に至っています。 93歳の私があと何年パソコンをいじくれるかわかりませんが、それまでこのパソコンが丈夫に働いてくれることを祈りうばかりです。 これからいよいよ、山梨県側 ( 本栖湖、田貫湖、須走等 ) からの美しい富士山の写真を沢山お目に掛けようと思っていたら、なんとしたことか、これらの写真を記録したディスクだけが見つかりません。 もう一度ゆっくり探し直すことにして、今月は別の写真を載せます。  5年前の1月に撮ったこの富士山の写真は、冬の枯れすすきが自分ではとても気に入っているので、縦長に切り取ってスマホのロック画面に使っています。 静岡県駿東郡小山町の高台にあるこのビュースポットは、「 真正面に対峙する富士山があまりにも雄大で、思わず叫びたくなる雰囲気( 町の紹介文にそう書いてあり、実際私もそう感じました ) であり 「 誓いの丘 」 と名付けられています。 近くに人家はないので、迷惑を気にせず、良い音色の 「 誓いの鐘 」 を思い切り撞き続けたりしました。  近況:93歳にして、初めて入れ歯というものを口内に装着しました。 歯は子供のころから壮年期までは人並み(以上?)に不健康で、ほとんど毎月のように歯医者に通っていましたが、60歳代の前半に後述のようなことがあって、以降入念かつ的確な毎食直後の手入れを励行するようになってからは、健康状態が続き、93歳の先月までは定数28本(親知らずは除く)の内訳は、自分の歯が25本、インプラント2本、ブリッジ1か所という状態を維持し続けることができていました。 「 8020( ハチマルニイマル )」と言って、満80歳になった時,20本以上自分の永久歯が残っていれば、まず合格なのだそうですが、上記の毎食後の手入れのおかげで、かつて劣等生?だった私の歯は、以降殆ど問題を起こさず、80歳の時点で「8026」という立派な状態でした。 その後1本抜けたので、先月時点で 「9325」 でした。 話は飛びますが、カホルはもっとはるかに立派で、90歳の現在も28本全部 ( 親知らずは除く ) が80年ほど使いこんだ自分の歯で、うち数本にちょっとした処置があるだけの 「9028」 です。 ところが私は今月、遂に左上の大臼歯が1本グラグラになり、抜かざるを得ず、隣接する左上顎の第二小臼歯と第一大臼歯が不在という状態となってしまい、93歳にして初めて入れ歯というものを2本分装着せざるを得ない羽目となりました。 右下大臼歯2本を抜いてインプラント2本を装着したのは今からちょうど30年前の米国在住中の63歳の時でしたが、その時にその米人歯科医から三食直後の口内の丁寧な清掃(3~5分程度)について懇切丁寧な指導を受け、その面倒な手入れを毎日忠実に守るようになって以来、状況は一変し、その後30年間私の歯にはほとんど問題が起きませんでした。 しかし、寄る年波には勝てず、93歳にして今回、生まれて初めて入れ歯保有者になったという次第です。 それでも、まだ自分の歯は定数28本中24本 ( 親知らずは除く ) がしっかりと残っています。 「9324」 です。 これに勤続30年の古参のインプラント2本と新入社の入れ歯2本を加えて総勢28本というのが今後の新体制です。 忍野からまた138号線に戻り、富士吉田を過ぎると、やがて河口湖に出ます。河口湖で人工物をできる限り避けて富士山を撮ろうとするなら、北岸に出て湖面越しに撮るのが良いでしょう。 人工物を一切避けたいのであれば、さらに西湖の方に向かって進んだ河口湖最西端か、西湖の東端辺りが良いと思います。 この辺りで撮った秋の紅葉越しの富士山の写真を1枚載せます。 手持ちの画像処理ソフトの具合が悪く、残念ながらもう1枚が載せられません。 ごく平凡な写真ですので、コメントはありません。  近況:8月1日朝、日課の血圧測定の際、脈拍回数がいつもの2倍くらいに増え、かつ不規則になっていることに気づき、即刻、かかりつけの循環器専門病院に駆け込む。 7か月ぶり4回目の心房細動の発症でした。 今回も電気ショック療法を受けて全快、日帰り帰宅できました。 ひとりで病院に往復し、ハキハキと説明、受診したので、看護師たちから「とても93歳には見えない」と褒めてはもらえました。 心房細動は通常自覚症状が全くないのが曲者で、脈の乱れに気づかずにいると突然、重症の脳梗塞に見舞われることが多いそうです。 脈拍の数と乱れは、手首を抑えれば誰でも容易に自己判定できますから、是非50歳以上の皆さん1日1回実行してください。 ともかく、私の心臓はまた今後半年くらい、正常に動いてくれることでしょう。 友人たちはどうかというと、 大学の同級生たち( 全員男性、現時点で平均年齢約94歳 )の生存率は、どうしても消息のつかめない数名を一応生存としたところで、20%弱です。 これは日本人男性の95歳生存率が2024年には9.3%であった( 女性は25.6% ) ことを考えると、平均値よりは大分良いと言えますが、消息のつかめている人たちはさすがに最近、次々に体調を崩してきており、「 悲報相次ぐ 」 という感じです。 残念ですがもう致し方のないことです。 どうにか、辛うじて幹事役を務めているこの私だって、もういつどうなる事かわかりません。 このホームペ-ジに、8月の一時期、トラブルが生じ、最近の記事や写真が見られない期間が生じました。 8月30日に修理が終わりました。 お詫びして報告申し上げます。 今月からは、主に山梨県側 ( 富士五湖側 ) から撮った富士山について触れさせて頂きます。 五湖は東から順に、先ず山中湖ですが、山中湖の周辺は周囲の湖岸一帯どころか湖面までも非常に 開発されていて、人工物抜きの 「 自然に囲まれた山中湖越しの富士山 」 の写真を撮ることはもはや難しくなりました。 残念なことです。 次の河口湖に向かって国道138号線を西北に車を走らせると、途中、右側に忍野八海 ( おしのはっかい ) があります。 この辺りは現在もまだ、美しい自然に囲まれた富士山を撮るのに好適な場所が多く残る地域で、「 忍野村では日本一綺麗な富士山が見える 」 と言う人もいるほどです。 写真家岡田紅陽が21歳の時に初めて富士山の姿に心を奪われたのも忍野村で、没後32年経った2004年にこの地に岡田紅陽美術館が開設されました。 彼が撮った富士山の写真は、過去に5回ほど、紙幣の裏面に描かれた富士山の原画となっています。 その内4回が、忍野から本栖湖にかけての山梨側からの撮影でした。 今月はまず忍野の付近で撮った秋の写真を2枚、ご高覧に供します。 ともに紅葉越しの富士山で、2015年11月の撮影です。 1枚目は夜明け直後の朝陽に映える赤富士です。 富士山頂は麓より夜明けが早いので、まだ薄暗い手前の紅葉を何とか写しこむのに苦労しました。 全画面を肉眼で見た感じよりやや明るく表示しています。  富士山の向かって左上部に、ジグザグの登山路がうっすらと写っています。 登山許可期間の深夜でしたら、日の出 ( 午前4時半前後 ) を観ようとする無数の登山者たちが携帯するヘッドライトによる登山路形の光のジグザグが地上から肉眼で見え、長時間露出で写真に写しこむことも出来ますが、この写真は期間、時間帯ともこれを外れています。 2枚目は紅葉の林越しにチラリと姿を見せた遠景の富士山です。 この写真だけは 富士山が脇役ですが、もしこの脇役がこの丁度良い形の空間にこの大きさと位置で居てくれなかったら、本当につまらないただの紅葉のスナップになるところでした。  近況: 私は相変わらずでまずまずの体調でヨタヨタしながら生きていますが、先月も書きましたように、カホルが3月頃から、難病に指定されている 「 再生不良性貧血症 」 という病気に罹り、現状は隔週の通院と輸血で済んでいるものの、毎日苦しんでいます。 90歳になったというのに、数か月前までは心身ともに健康そのものでしたから、この程度は仕方ないとは思っておりますが・・・ 訂正です。 前回、2枚目の写真について 「 伊豆半島西岸の松崎から焼津港まで・・・ 」 と書きましたが、私の記憶違いで、正しくは 「 伊豆半島西岸の土肥から清水港まで・・・ 」 でした。 私が山梨県側から撮った富士山の写真は、何故か秋に紅葉と共に撮影したものが殆どなので、もう暫く、静岡県側からの写真を並べさせて頂きます。 じっくりと三脚を使って撮った写真ではなく、2枚とも単なるスナップ写真ですがご勘弁ください。 2008年2月4日、私が旧東海道・・・お江戸日本橋から京の三条大橋までの約500kmを(ほとんど独りで)歩ききった頃の写真です。 その日は一点の雲もない快晴のもと、三島宿から沼津を経て原の宿場まで歩きました。 愛鷹山塊も富士山も心行くまで眺められましたが、日本人はなぜこうも無神経なのかと悲しくなるほど、電柱と電線がどこまで行っても旧街道沿い一帯に乱雑に並んでいて、ここにお見せするような 「 電線や電柱が入らない 」 富士山の写真を撮る事は至難の業?でした。  京に向かう旧東海道の左側には松原と海岸がどこまでも続くこの辺り、道の右の山側は、江戸時代は葦の茂る湿地帯だったそうですが、生活苦にあえぐ農民たちを救おうと、鈴木助兵衛、増田平四郎、高橋勇吉など何人もの人たちが身命を賭し私財を投げ出して海に水を流す放水路を作って干拓し、水害を防ぎつつ新しい田を拓きました。 彼らの功績を讃える古い石碑が、今も沿道に数多く残っていて、次々に現れます。 少し先の東田子の浦駅付近では 「 ○○新田 ( しんでん ) 」 という地名が現在まで残り、7つほども連続して現れました。 また、街道沿いの所どころに古い神社や寺があり、境内には江戸時代の年号がはっきりと読み取れる庚申塚や石仏群がたくさん残っていました。 肝心の富士山の話に戻ります。 このあたりまで西に来ると、宝永火口は殆ど気にならなくなりますが、頂上左端の剣が峰は相変わらず強調されています。 2月ですから積雪が麓の方まで伸びています。 次の写真は、2007年の5月に伊豆半島西岸の土肥から清水港まで行く定期船の上で撮ったものです。 紺碧の駿河湾、靄のため霞んで殆ど見えなくなった伊豆半島の西斜面、午前中なのになぜか薄赤く染まった雲、白雲を背にした富士山、そして青空と、下から順に5段階に重なっています。  近況:下肢のリハビリにはまじめに取り組んでいますが、多分もう、一昨年までのように杖なしで一人で戸外を元気に数千歩歩くというレベルには戻れません。 93歳では、いったん失った運動能力を恢復しようというのはもう無理な願いなのでしょう。 転ばぬよう杖にすがって屋外を数百mゆっくり一人歩き出来るようになれたのだから、もうそれで満足しなくてはならないのでしょう。 カホルが昨年末以降、血液検査の結果が思わしくなく、大きな病院を紹介されて精密検査を受けたら、「 再生不良性貧血 」 という難病と診断されました。 以降、頻繁にその病院に通い、輸血や投薬を受けています。 現在の所、治るかどうかも分からず、長時間の輸血や、苦しい副作用のある投薬治療が続いています。 ひたすら耐えるしかないという状況です。 米国から日本に戻ってきて以来30年近く、折角身についた英語を忘れないようにと、ここまで頑張って続けてきた英会話学校も、通う体力と時間がなくなり、90歳をもって遂にやめることになりました。 今月は私の誕生月なので、現役時代に苦労を共にした後輩、部下だった人たちが私を囲んで集まる懇親会が、今年も二回 ( 研究所時代の職場とと工場時代の職場 ) 開かれました。 彼らと共に夢中で働いた時代は、もう半世紀ほども昔なのですが、今も当時を忘れずに沢山の人たちが、一部はずいぶんと遠方からも集まってくださるということは、当時の職場が、あれほど忙しく、あれほどしょっちゅう苦しい職場だったったのに・・・と思うと、本当に嬉しく、また有難いことです。 いや、あんなに厳しいことづくめでしたが、しかし皆が仲良く、真剣に、夢中で腕を組んで働いた職場であったからこそ、今も皆さんが 「 共に苦しみ、共に成果を味わった 」 当時を忘れず集まってくるのかもしれません。 当時の皆さん、本当にご苦労様でした。 本当に有難うございました。 神奈川県の西端にあり、一部は静岡県と接する南足柄市というところに私は住んでいますが、今回は、自宅から車で約20分の 「 足柄峠 」 で撮った写真をお目にかけます。  「 ♪足柄山の山奥で・・・」 という金太郎の童謡が有名なので、世間一般には「足柄山」という名の山が実在するように思われていますが、そういう名の山は地図のどこを探しても存在しません。 実在するのは当市と静岡県駿東郡小山町(すんとうぐんおやまちょう)との県境にある 「 足柄峠 」 ( 759m ) だけです。 幼少時の金太郎(のちの坂田金時と伝えられる)は足柄峠の尾根の両麓を行ったり来たりして育ったので、金太郎ゆかりの名所は現在も南足柄市と小山町の両方に多く残っており、両者は共に 「 金太郎のふるさと 」 を名乗っています。 平安時代の武将で笛の名手だった新羅三郎義光が戦場に向かう途中、足柄峠で笙 ( しょう ) の秘曲を弟子に伝授した故事にちなんで、毎年9月、足柄峠の最高地点にある広場で、義光をしのんで笙の演奏が奉納される「笛塚供養」の後、南足柄市と小山町の小学生代表選手たちが綱引きを行い、勝った方がその後1年間、足柄峠の 「 領有 」 を立札に書いて宣言できます。 なお金時山 ( 1,212m ) という名の山は実在し、足柄峠から尾根伝いに約4km ( 90分 ) ほどのハイキングコースで両者はつながっています。 足柄峠の歴史は古く、古来、西国と東国とを結ぶ要衝でした。 この峠から東が東国でした。 神話時代にはヤマトタケルが東征の際、この峠を越えたと伝えられています。 平安時代中期の更級日記には怖い暗い山道の足柄峠を女性を含む一行が京に向かって旅したさまが描かれています。 その一節:足柄山といふは、四、五日かねて、恐ろしげに暗がり渡れり。やうやう入り立つふもとのほどだに、空のけしき、はかばかしくも見えず。えもいはず茂り渡りて、いと恐ろしげなり。 また、東国出身の防人 ( さきもり ) たちは足柄峠を越えて西国の任地に赴きました。 のちに富士山の延暦噴火( 800-802 )の際、降灰などの理由で現在の箱根峠と箱根湯本を結ぶ 「 湯坂道 」 が新たに使われるようになり、さらに江戸時代になると 「 東海道 」 による箱根越えが東国と西国を結ぶ主要な街道になりました。 つまり、足柄峠越えのルートは東国と西国とを結ぶ日本最古の主要街道でした。 以上長々と書きましたが、その足柄峠から眺められる富士山は、3月に載せた乙女峠からのそれよりも美しいと私は思っています。 前記の昔の旅人たち、防人たちも、西国に向かって険しい登りの山道を歩いた後、忽然と現れるこの富士山に、きっと息を呑んだことでしょう。 なお、この足柄峠を通る足柄古道は、江戸時代には矢倉沢往還 ( やぐらさわおうかん ) という名で整備され、江戸城の赤坂門 ( 赤坂見附 ) から足柄峠を経て駿河国沼津宿を結ぶ東海道の脇往還として機能し続けていましたが、新しい自動車道 ( 国道246号線や神奈川・静岡県道78号線 ) の完成や地域の都市化に伴い、現在その多くの部分が住宅地や深い藪の中に忘れ去られ、埋もれ、時には消え去ってしまっています。 2010年前後に、私 ( と妻 ) が自分の足で何度も探索し、この古道の神奈川県最西部部分の跡を少しずつ見つけては現在の地図の上に書き込んだ資料があります。 そのごく一部をご覧に供します。 この欄の最後の第7項およびこの欄の第8項が、この古道の足柄峠付近の部分の探索結果です。 一部、クリックしても開かないときは、下方にスクロールしてください。 今月は、つまらぬ用事が少々忙しくて、アップロードが5月2日の夜に遅れこんでしまいました。 ここまでご覧に入れた富士山は、すべて静岡県側から撮ったものですが、以降は山梨県側から撮ったものを主にお見せすることになるでしょう。 最初は、富士五湖のうち最も小さな精進湖に映る 「 払暁の逆さ富士 」 です。 本当はもっと高いところに登って湖面に映る逆さ富士を全部きれいに湖面に入れたかったのですが、真っ暗な、ろくに道もない斜面を登る勇気がなく、この状態で我慢しました。 富士山の手前中腹に薄黒く写っている低い山は大室山 ( 伊豆の大室山とは同名異山、1,468m )、その手前一帯の白っぽく霞んでいるあたりが青木ヶ原です。 太陽は向かって左奥の方からやがて昇ってきます。 先月までの静岡側からの写真には必ず写りこんでくる 「 宝永火口 」 が裏側に隠れてくれるし、富士宮市近辺から撮った時のように剣が峰の突起が目立つこともなく、頂上部分や、頂上から中腹にかけてのラインが美しい左右対称になるので、山梨側のこのあたり ( 精進湖、本栖湖 ) から撮った富士山は一番形が整っています。 ですから、以前から紙幣の裏面などに描かれる富士山の図はこの一帯からの山容を手本にしているようです。 旧千円札 ( 野口英世 ) の裏面は本栖湖からの富士山です。  今月、私は心房細動の再発もなく、元気に暮らせましたが、カホルは、どうも最近疲れる、息苦しいと言うので、主治医から大きな病院を紹介されて診察を受けたところ、多くの検査の末、「 再生不良性貧血 」 だと診断されました。 幸いガンではありませんでしたが、骨髄における赤血球や血小板の生産が行なわれにくくなる、国指定の 「 難病 」 の一つだそうです。 でも、今のところ症状は軽いので、時々輸血をしてもらえば、自宅で元気に普通に暮らして行けるようです。 当人は勿論心身共につらいのでしょうが、気丈に平静を保っています。 考えてみれば、夫婦両名ともすでに90歳を超えたのに、他人さまのお世話には全くならず、頭もボケずに毎日家の内外でいろいろと心身を使いながら外界と交わり元気に暮らせているのですから、この程度の病気ならまだまだ幸せな方だと、明るく元気に受け止めようと夫婦ともども考えています。 ひとは何を手がかりに、いつ 「 春が来た 」 と感じるのでしょうか。 自分の肌で気温の変化によってもそれを感じますが、広い意味の 「 暦 」 や年中行事、樹々の芽吹きや開花などによってもそれを知ります。 2月初めの節分? 3月初めのひな祭り? 3月上旬の河津桜の開花? それとも3月20日過ぎの春分? 私にとっての春の到来は、そのいずれでもありません。 それは、3月上旬に確定申告を受理された瞬間です。 ずっと以前から、私は何日もかけて毎年これを済ませていましたが、高齢化につれて、その時間的、精神的な負担は年々増すばかりです。 例えば、年ごとに増える医療費の部分などは申請の準備に大変な時間を要します。 なかなか手を付ける気になれず、それでもやっとのことで決断し着手した後は、夜もなかなか寝付けず、夜中に目が覚める事もあるほど、夫婦二人がかりで、完了までに大きな時間的、精神的な労力を 「 使い果たした 」 という感じです。 書類の作成や提出を自宅でパソコンで済ませることは、別に難しくはありませんが、私の場合、特殊な事情が幾つかあるので、やはり、税務部門の人と毎回事前に話し合い、同意を得ないと作成内容に自信が持てないのです。 やっとの事で資料を揃え、説明し、内容が理解してもらえ、受理された瞬間、ドッと安堵感がこみあげてきて、その晩は久しぶりの祝杯をあげます。 以降、夜もグッスリ眠れるようになります。 ということで、今年も夫婦2人で1週間ほどの協力苦闘の末、めでたく3月12日の午後2時にすべてが終わり、この瞬間、我が家に春がやってきました。 でも、もうすぐ93歳の私は、この先、何歳までこのような精神的・肉体的、時間的な負担に耐えられるでしょうか。 耐えられなくなった時はどうしたらよいのでしょうか。  昔々、中学生だった頃、当時の国語の国定教科書に 「 乙女峠の富士 」 という題名の随筆のような文章があったという記憶があるので、色々調べた挙句、『 中等國語 三 』(2) 昭和22年9月8日発行 同日翻刻発行 昭和23年6月25日修正発行 同日修正翻刻発行という中学校3年用の国語国定教科書に、「 乙女峠の富士 」 佐藤信衛(『 新潮 』 第43巻第6号より )が載っているという記載を見つけましたが、題名だけで、全文はまだ探し当てていません。 それはともかくとして、乙女峠という名前が魅力的ですし、私の家から車で1時間以内で行けるので、まだ車と免許証とを持っていた頃、私は何回か写真を撮りに行きました。 乙女峠は、神奈川県箱根町の仙石と静岡県御殿場市との境にあり、山梨県富士河口湖町の御坂峠 ( みさかとうげ )、静岡市清水区の薩た峠 ( さったとうげ たは土扁に垂 ) と併せ、「 富士見三峠 」 に数えられる絶景の地とされてきました。 しかし、この三つの峠をそれぞれ何回も訪れ,富士山を撮ってきた私の個人的な意見としては、乙女峠は他の二つよりもはっきり劣るように思います。 この写真にも鮮明に大きく写っていますが、戦後、手前の裾野のあたりに、日・米の軍事演習場や、数多くのゴルフ場が出来てしまったからです。 そのまた手前の御殿場市街にも、高速道のI.C.ほかの人工的施設が数多く出現しました。 「 乱開発された乙女峠の富士 」 のお口直しになるかどうか、2013年の4月末に撮った、私が 「 可愛らしい 」 富士山だと思っている写真を載せます。 東名高速の大井松田ICの北側の斜面を上に上にと登ってゆくと、名もないような標高数百mの山塊が幾重にも連なっています。 静かな尾根道をたどってゆくと、周囲に人工物はほとんどなく、遠くに富士山を望むことが出来ます。  先月のお約束通り、富岳第三景を載せます。 昨年12月に載せた第一景 ( ダイアモンド逆さ富士 ) は、もう一度ご覧いただくのでしたらここをクリックしてください。 補足ですが、ダイアモンド富士は、富士山頂の西側からは日の出の際、東側からは日没の際に、年に各2回観察することが出来ます。 カシミール3D等の アプリで探せば所望の場所で観察できる日時を知ることが出来ます。 今月の写真は、今からキッカリ18年前の2007年2月28日に、伊豆半島の西北部、戸田の10kmほど北に在る、小さな小さな、静かな静かな漁村 「 井田 」 で撮った写真です。 満開の菜の花が 「 井田 」 の文字を描いています。  お蔭さまで、その後も私の心臓は正常状態を持続しています ( 2月末現在 )。 杖なしで、一人で1000歩くらいは屋外を歩けるようにもなってきました。 今月末90歳を迎えた妻カホルのために、子たち孫たち全員が集まり、市内某所で昼食会を開催してお祝いをしてくれました。 カホルは最近、私同様、腕や脚などあちこちが 「 痛い、痛い 」 と毎日嘆くようになり、長いこと続けてきた女声合唱団は徒歩で練習場に通うことが無理になって、昨年末で退会して団員中で最長老の座を他の方にゆずりました。 バスと電車で小田原まで行く英会話学校 ( ここでもクラスで最長老 ) は、頑張って毎週元気に続けています。 、 この欄では今まで、その月に自分が撮った写真を毎月1~2枚載せてきましたが、昨年罹った脊柱管狭窄症の余波で、下肢がすっかり衰えてしまい、この1年ほどは屋外に出て写真を撮る機会がなくなってしまいました。 そこで、今年は、過去に自分が撮った富士山の写真を、毎月1枚ずつ載せてゆきたいと思います。 昨年12月にも 「 ダイアモンド逆さ富士 」 を載せたので、今年中続けられれば、計十三回になるかもしれません。 いずれにしても、このプランを完遂するためには、私はあと1年、元気で生きていなければなりませんが、果たしてそれだけの寿命があるでしょうか。 今月は駿河湾の沼津沖の淡島 ( あわしま ) で、2007年の5月はじめ、、夜明けの瞬間に撮った朝焼けの富士です。 この写真では、右真横から当たる朝日により、宝永火口のくぼみが、特に際立って目に入ります。 美しい山容の富士山にも、実はこんな大きな傷跡があったのでした。 海の上にはこれからどこに出かけるのか、鳥の群れが見えます。 富士山の頂上にも中腹にも、吹き上げる風と朝日を受けて赤く光る数百米の雪煙が舞い上がっています。  1月11日の土曜日朝、毎朝夕に欠かさず行う血圧測定の際、普段は60前後の脈拍数が120ほどに急上昇しているのが見つかりました。 「 あ、また再発か・・・」 自覚症状は全くなかったが主治医宅に電話したら 「 病院は土曜日も診てくれるからすぐに行け 」 という指示。 タクシーに乗って飛び込むと、予約はなかったが直ぐに検査してくれ、心房細動の再発が確定しました。 今回も電気ショック療法( 簡単な麻酔後、眠っている間に1時間前後で済み、全く痛くない ) を受けて今回も全快しました。 前回の治療・回復からピッタリ3か月目、今回が通算3回目の発症でした。 心房細動にはいくつかの治療法がありますが、どれも再発は不可避のようです。 今後も何カ月かに一度こんなことが・・・と考えると憂鬱ですが、もう90年以上も昼夜休みなく拍動し続けてきた私の心臓がポンコツ寸前状態にあるのはやむをえません。 80歳以上の男性では1%以上が罹るという統計もあり、自覚症状が全くない場合が多いので、気づかずに放置していると、ほとんどの場合、ある日突然重症の脳梗塞になったり、 命を落としたりするのだそうです。 発症→発見→治療を短期間に実行するためには、毎日忘れずに血圧測定を行うか、自分で手首の脈を調べるかして、脈拍数の急上昇や脈拍の乱れの発生を発生直後に気づくことが大切との事。 こういう 「 簡単だが面倒くさいこと 」 をキチンと習慣的にやるかやらないかが、大きな災難の急襲を防げるかどうかの分かれ目だそうです。 皆様の周囲にも、「 あんなに丈夫で元気だった人がある日、 突然重症の脳梗塞にかかって寝たきりになってしまった 」 という方がいらっしゃるのではないでしょうか。 という次第で、私は医療技術の進歩のお陰で、注意を払いながらですが、元気に生きています。 下肢も、週1回デイケアのリハビリトレーニングに通うほか、毎日真面目にリハビリ体操に取り組み続けた結果か、 1年前は家の中を這って移動していたのが、今は杖に時々支えられながらも、屋外を一人でゆっくり千歩くらいは歩けるようになり、昨年暮れ以降、車に乗せてもらって時々外出し、買い物や外食を楽しめるようになりました。 ふたたび外の世界に触れられるようになれたのですから、今後はここに書けるような面白い体験にも時々は遭遇したいものと期待しています。 2001年の1-6月分はここをクリックしてください。 2001年の7-12月分はここをクリックしてください。 2002年の1-6月分はここをクリックしてください。 2002年の7-12月分はここをクリックしてください。 2003年の1-6月分はここをクリックしてください。 2003年の7-12月分はここをクリックしてください。 2004年の1-6月分はここをクリックしてください。 2004年の7-12月分はここをクリックしてください。 2005年の1-6月分はここをクリックしてください。 2005年の7-12月分はここをクリックしてください。 2006年の1-6月分はここをクリックしてください。 2006年の7-12月分はここをクリックしてください。 2007年の1-6月分はここをクリックしてください。 2007年の7-12月分はここをクリックしてください。 2008年の1-6月分はここをクリックしてください。 2008年の7-12月分はここをクリックしてください。 2009年の1-6月分はここをクリックしてください。 2009年の7-12月分はここをクリックしてください。 2010年の1-6月分はここをクリックしてください。 2010年の7-12月分はここをクリックしてください。 2011年の1-6月分はここをクリックしてください。 2011年の7-12月分はここをクリックしてください。 2012年の1-6月分はここをクリックしてください。 2012年の7-12月分はここをクリックしてください。 2013年の1-6月分はここをクリックしてください。 2013年の7-12月分はここをクリックしてください。 2014年の1-6月分はここをクリックしてください。 2014年の7-12月分はここをクリックしてください。 2015年の1-6月分はここをクリックしてください。 2015年の7-12月分はここをクリックしてください。 2021年分はここをクリックしてください。 2022年分はここをクリックしてください。 2023年分はここをクリックしてください。 2024年分はここをクリックしてください。 ご感想、ご意見、ご質問などがあれば 熊井 章 まで。 このコラムは、もともとはグリンウッドで働く友人たちとそのご家族向けに、私や家族の動静、

日本や特に足柄地域の出来事などをお知らせしようと、97年初めから「近況報告」

という名でEーMAILの形で毎月個人宛てに送っていたものです。

98年2月以降はホームページに切り替え、毎月下旬翌月分に更新してきました。

ところが最近、日本に住むグリンウッドをご存じない方々も多くご覧になるようになってきたので、

同年7月から焦点の当てかた、表現などをを少し変えました。 このコラムは、もともとはグリンウッドで働く友人たちとそのご家族向けに、私や家族の動静、

日本や特に足柄地域の出来事などをお知らせしようと、97年初めから「近況報告」

という名でEーMAILの形で毎月個人宛てに送っていたものです。

98年2月以降はホームページに切り替え、毎月下旬翌月分に更新してきました。

ところが最近、日本に住むグリンウッドをご存じない方々も多くご覧になるようになってきたので、

同年7月から焦点の当てかた、表現などをを少し変えました。

|

です。

です。