[Windows 10(以上)のウイルス対策は Windows Defender で十分]という情報が多くみられた。

内容を見るとそれなりに納得できるではないか。Windows Defenderも進化していたのである。

当分はWindows Defenderで行くことする。^^

2025年2月3日:AIによる概要

しばらく前からGoogleで検索していると次のような結果が一番上に表示されることがある。

[AIによる概要]が最上位に表示されるのだ。ことわりもなく勝手に。

邪魔だという意見が多い。僕も同意だ。

”検索ワードの末尾に、「-ai」を入力して検索すると、検索結果に「AIによる概要」が表示されなくなります。”らしいが、Googleの横暴としか僕には思えないがどうだろうか。このような場面でのAIの使用は、精度がまだ低いというのに、Googleの意図が分からない。以前のように手を加えず自然に検索結果を表示すれば十分なのだ。ユーザーはGoogleの検索エンジン十分満足しているのだから。

生成AIは適所に活用すれば、我々人類に信じられないほどの恩恵をもたらしてくれることは周知のことだ。だから生成AIが本領を発揮するのに適した分野で使用するすべきと思う。

気違いに刃物(放送禁止用語)にならないように…

2025年1月6日:石川淳のこと

多分9年ぶりだと思うが、紙の本を購入した。「晴れのち曇り、所により大雨 回想の石川淳」である。

著者は石川淳が54歳の時に結婚し2人の子を儲けた、20歳年下の吉沢活(いく)さんである。 Kindle版がなく、しかしどうしても読みたいので紙の本を買った。

届いてすぐに妻に帯とカバーを外してもらって素裸にした。ページを繰るのに四苦八苦しながら何とか読み終えた。何とか自由になる右手の人差し指にゴムサックをして補助とした。

若いころ「焼け跡のイエス」や「普賢」を読み長らく遠ざかっていたが、多分40過ぎだと思うが唐突に「狂風記」全2巻が現れた。句点の少ないくねり流れるような叙述と、唐突に顔を見せる和漢洋に通じた博学の文人の顔は狂風記でも健在であり、石川淳ワールドがいっそうの広がりをみせる。

さてこの著書では、朝はバターを羊羹のように厚く塗ったトーストとローストビーフ、夜は600gのステーキをぺろりとたいらげ、稼ぐ原稿料はおおむね牛肉代に変わっていたのであった、などエピソードが紹介され、また、ガスライターの補充ガスボンベでガスの充填が信じられないほど下手で、大部分ガスがこぼれてしまい、挙句の果ては、なぜかボンベと一緒に買ってきたドラバーでライターをいじり壊してしまうなど氏の不器用ぶりに思わず笑ってしまった。

全体を通して大変おもしろく読めたが、檀一雄などの人物は出てくるのが期待していた阿部公房は残念ながら記述がなかった。石川淳に師事した若き阿部公房の姿を見たかったのだが。

これを書いているうちに「狂風記」をもう一度読みたくなったが分厚く重いため多少麻痺の残る右手だけでは扱いかねるのでKindle版を購入した。

2024年11月21日:Simple is best

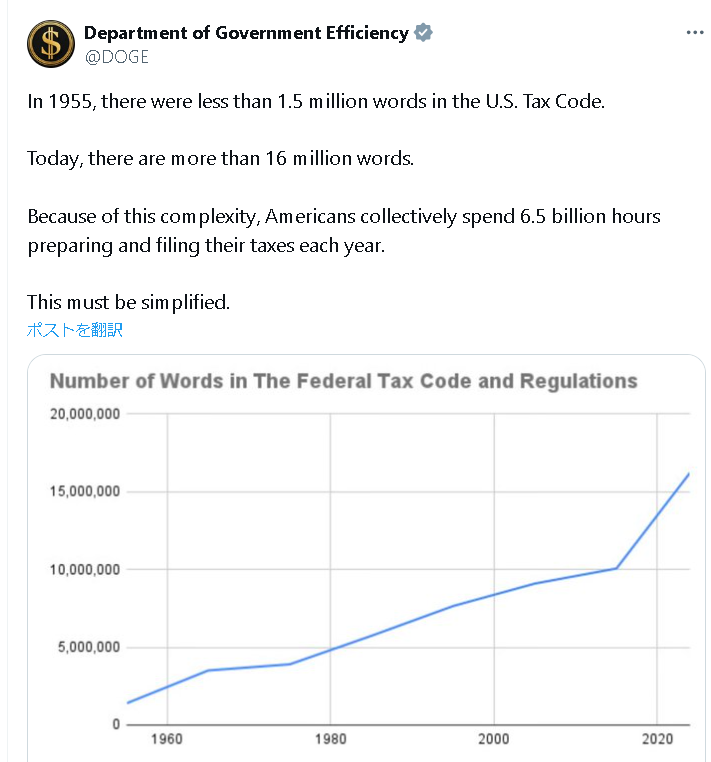

たまたま、Xを眺めていたら、イーロンマスクが率いることになる米政府効率化省(DOGE:Department of Government Efficiency)が次のようなメッセージを投稿していた。思わず微笑んでしまった。

ln 1955,there were less than l.5million words in the U.S. tax Code.

Today,there are more than 16 million words.

Because of this complexily,Americans colletively spend 6.5 billion hours preparing and filing their taxe seach year.

This must be simplilied.

1955年当時、米国税法の単語数は150万ワード未満だった。

現在では1,600万ワード以上ある。

この複雑さのために、アメリカ人は毎年65億時間を税金の準備と申告に費やしている。

これを簡素化しなければならない。

視点が極めて面白いと思う。150万ワード未満が1,600万ワード以上になったのだからどれほど複雑になったのか想像に難くない。

近頃、多くのメディアと国会議員、それに多分官僚が103万の壁云々に多大な時間を割いている。より複雑化することになりそうだが、これも視点を変えて簡素化する方向で考えてもよいのでは、と思うのだが、どうだろう。

2024年10月24日:字幕と吹替え

だいぶ以前だがゼロ・グラビティという映画を観た。アメリカの宇宙船の乗員が船外活動中にはるか遠くでソ連が衛星を破壊し、運悪く破壊によるデブリがアメリカ船の軌道にのってしまう。乗員は主人公の女性飛行士を残し死んでしまう。もちろん宇宙船は破壊されてしまう。彼女は、パニック状態で消火器を推進力として使うなど非現実、荒唐無稽なオペレーションによりロシアのソユーズ、さらに中国の神舟と渡り、ついに大気圏突入を果たし地球に帰還し大地に立つ。大地に立つ彼女の姿を見て、なぜ原題がゼロ・グラビティでなくグラビティ(Gravity)なのか納得した。

この映画で、Do you copy?(聞こえますか?)、I copy.(聞こえています。)という通信用語が頻出するのが新鮮だだった。

僕は字幕版を観たのだが、今回は吹替え版を観た。そして途中で止めてしまった。女性飛行士のパニック状態の息遣いと言葉がやかましくて耳障りなのだ。

そこで映画の評価を見てみたら、

主人公のキャラクターにイライラ、話のチンタラぶりにイライラ 宇宙空間でグルングルンと回るカメラワークと、主人公が最初から最後まで漏らし続ける「うぁ~、うぁ~」という嗚咽の声しか頭に残らないイライラ映画でした。

映画は当時劇場で観ました。いくら訓練半年、初飛行とはいえ、ライアン・ストーン博士がパニック起こしまくりなのがイライラしましたね。宇宙行くならそういうメンタルトレーニングだって当然クリアしてるだろうに。

というようにイライラという評価が目についた。吹替え版を観たときの僕の感想と同じだ。

どうも日本語の「日本語は頭から出す感じで、かん高い声になります。 」という特性と関係がありそうだ、特にパニック状態の場面が大半を占める映画では。

よっぽど優れた吹替え版でない限り、洋画はその息吹を損なわないために字幕版で見るのが正解だろう。

2024年9月2日:オン眉とツーブロック

パリオリンピックも無事閉幕し、パラリンピックが始まった。 夏時間だから時差が7時間であため夜から深夜にかけて楽しめたが、睡眠不足に悩まされた。 色々な競技を観ていて少々気になったことがあった。男女とも日本選手の髪型が海外の選手と比べて特異だったのだ。例を挙げると、女子レスリングの藤波朱里さんや卓球の早田ひなさんのような前髪を眉まで暖簾のように垂らした髪型である。日本では若い女子の7-8割(?)ほどがこの髪型だから不思議はないがスポーツ選手は邪魔にならないのだろうか。うっとうしくないのだろうかと思ってしまう。調べるとこの髪型は「オン眉」というらしい。海外の女子選手はほとんどが髪を束ねて額はさっぱりさせていたように思う。男子選手は逆に、漫画の「かりあげクン」みたいなのが多かったようだ。これは全部刈り上げるのではなく部分的であり、「ブロック」とか「ツーブロック」というらしい。いずれにしても、スポーツのためにおしゃれを犠牲にするよりはずっと良いと思う。

そういえば、前に中学校や高校でツーブロックが校則で禁止されていることが話題になったことがある。生徒はおしゃれにうつつを抜かしている場合ではない、というのが理由らしいが、丸刈りやスポーツ刈りはよくてツーブロックがダメなのは不合理だと思うのだが...

2024年8月26日:横浜市歌

ずいぶん前のことテレビで「横浜市民ならだれでも知ってる横浜市歌」てなタイトルで横浜市歌が話題になったことがある。レポーターが街に出てランダムに市民に歌ってみるよう頼んだところ100%歌えた。芸能人にも同じことを頼んだが同じ結果だった。

僕も小学校、中学校、高校、大学の校歌や県歌はとんと記憶にないが、国歌と横浜市歌だけは歌えるのに気が付いた次第である。要は「刷り込み」である。事あるごとに、何はともあれ横浜市歌を聴かされ、あるいは歌わされた。

横浜市のウエブサイトに次のような記述がある:

横浜市歌は1909(明治42)年、横浜港の開港50周年を記念して、森鷗外(1862-1922)の作詞、南能衛(1881-1952)の作曲により作られました。 横浜市立の小学校では教材として取り上げられ、市立小・中・高等学校、横浜市立大学の入学式・卒業式などで歌われているほか、6月2日の横浜開港記念式典、1月の二十歳の市民を祝う集いなど、市のさまざまな行事でも歌われ、100年以上にわたり歌い継がれ、市民に親しまれてきた稀有な存在です。

ちなみに、

わが日の本は島国よ

朝日かがよう海に

連りそばだつ島々なれば

あらゆる国より舟こそ通え

......

てな具合である。なんとも偉そうな歌詞である。まるで国歌みたいですね。

団塊の世代の末席を汚す僕の世代は少なくともそうであるが今の世代でもよどみなく横浜市歌が出てくるのだろうか。

2024年7月1日:レーモン・ラディゲ

2回目の発病以来、読み直したい本がある場合、入手可能なときはKindle版を購入することにしている。紙の本は片手だけで扱う、特にページをめくるのが困難であるし、年数を経た本は総じて印字も薄れ、文字が小さい。状態が極端に悪くなければメルカリで売ってしまう場合が多い。

先日は「ラディゲ全集」のうち「肉体の悪魔」と「ドルジェル伯の舞踏会」のKindle版を購入した。いずれも江口清氏の訳である。持っている「ラディゲ全集」も江口清訳だから、後になって別の訳者のものにすればよかったと多少後悔したが。

「ラディゲ全集」はメルカリに出店しないことにした。20代の頃、渋谷の大盛堂書店だったか、お茶の水の書泉グランデだったか記憶が定かではないが、当時は一人で、もっぱら神保町界隈を徘徊して、ランチョンでビールを飲んでいたから書泉グランデかもしれない。いずれにしても階段を上り切った2階の右側の書架にあるのを見つけて嬉しかったのを鮮明に覚えている。帰りの電車ですぐ読みたかったが箱入りなのでやめたのを覚えている。本の箱や帯には困ったものだ。ブーブー紙で保護してるものまであった。

レーモン・ラディゲは17歳で詩篇を、18歳で小説「肉体の悪魔」を、20歳で「ドルジェル伯の舞踏会」を書き、そして死んだ。僕の記憶では牡蠣を食べて腸チフスに罹患して死んだ。今調べてみると、Wikipediaでは腸チフスとだけあって牡蠣は出てこない。何を読んで牡蠣が出てきたのかまったく記憶がない。

三島由紀夫はじめ多くの日本の作家・評論家がこの若者の影響を受けている。三島由紀夫には「ラディゲの死」という著書がある。ラディゲは庇護者であるコクトオに見守られながら二十年の生涯を閉じた。その臨終が描かれている。

ぼくはもしもコクトーがいなければラディゲは牡蠣など食べず生き延びてもっと作品を残しただろう思うと一方で、「肉体の悪魔」と「ドルジェル伯の舞踏会」は生まれなかったのではないかと当時は思っていた。今は30歳、40歳のラディゲはイメージできない。つまり「肉体の悪魔」と「ドルジェル伯の舞踏会」を残し20歳で夭折したのがラディゲという存在なのだろうと思う。

ちなみに、コクトーは、1963年、親友エディット・ピアフの訃報に心臓発作を起こし、七十四歳で死去とある。

2024年5月28日:Microsofだそ

[マイクロソフトの対応の身勝手さについて憤懣を抱いています Windows11はなぜこんなにひどく使いづらいのですか? Windows 11になって非常に生産性が落ちています。 キーボードショートカットの設定がMSアプリも含めて 大幅に怠慢されています。 どういった経緯でこんなひどい改悪を行っているのでしょうか? ]

Window11がリリースされてからこんな記事を目にすることが一層増えたし、僕自身も全く同様で日々ストレスに苛まれながらもWindowsを使っている一人だ。というわけでマイクロソフトの傲慢さ(悪行と言ったら言い過ぎかな?)に対して懸念を示す記事をいくつか紹介して少しでもストレス発散の一助になればと思うのであります。

言語道断だ。Office365のようにサブスクリプションに力を入れているようだからあり得るかな...。そしたらすぐにWindowsを捨ててLinuxにしたいが、体が不自由なので容易ではない。けど下調べはしている。Microsoft Expression Web 4のようなWYSIWYG(ウィジウィグ)対応のHTMLエディターはあるかとかサポートされているプリンターの機種など。幸いKompozerはあるし今使っているEpsonの機種も大丈夫だ。MS-Officeだって下に言及されているようにLibreOfficeを使えばいい。

「企業にとらわれず、政府主導でシステムを管理できる体制に作り替えていくことを明らかにしました。」とデジタル担当大臣は述べている。つまりデジタル化の主権は自分たちにあるということだ。結構なことだ。

一部を引用します: 詳細はこちら

Windows 11のリリースから2年以上経ち、来年にはWindows 10のサポート終了が迫ってるんですが、なかなか移行が進んでないと言われます。Windows 11のどのへんが問題なのか…米GizmodoのKyle Barr記者がまとめてくれました。 これ、多くのWindowsユーザーが経験したんじゃないでしょうか。新しいPCを買ってワクワクしながら立ち上げたんだけど、そうだ、これWindows 11だった…という気の重さ。いろんなありがたい機能と同じくらい、要らない機能も満載の、Windows 11だったっけ…と。 僕は最近iBuyPowerのScale PCをレビュー用に入手しました。DisplayPortケーブルをモニターにつなぐと画面がチラチラするのはWindowsだからしょうがないとして、もっと面倒なことが次々発生します。要らないアプリがてんこ盛りに入ってるし、クリーンインストールもできず、ポップアップをいちいち消したり、デフォルトアプリを変えたり…。

Apple製品がよく「箱庭」と言われるのに対し、Windowsはオープンなのが特長とされてきました。でもAppleのシェアを奪いたいMicrosoftは、むしろ独自の箱庭を作り出そうと躍起になってるように見えます。しかもその結果Windowsユーザーが増えたわけでもなく、使い勝手が悪くなって逆効果です。

Windows 11にだって、良いところもあります。いろんなデバイスで動くし(最近3年以内とかに出た、一定以上の性能のCPU搭載が要件となりますが)、ゲーミングもネイティブでいろんなものができます。でもやっぱり、今のMicrosoftにとってのユーザーとは、人質というかブタの貯金箱というか、そんな位置づけなのかなと感じてしまうのです。

Microsoft Edgeのトラップ

Internet Explorerはブラウザー戦争に勝てるべくもありませんでしたが、少なくともブラウザーのベースラインであり、それを通じて皆が自分の選ぶソフトウェアを入手できました。 2015年にChromiumベースのMicrosoft Edgeが登場したときは、Chromeを超えるか?なんて期待もありましたが、実際Edgeに乗り換える人は多くありませんでした。そのせいかEdgeはより貪欲になり、ある意味有害にすらなっています。 余計なアプリ 新しいPCを買うときに余計なアプリが入ってこないように指定できればいいんですが、それは不可能です。MSI CenterとかiBuyPowerのリンク集とか、要らないアプリを削除するにもWindowsを立ち上げて、個々にアンインストールしなきゃいけません。 OneDriveを使うか使わないかとか、ひとつひとつのアプリが要るか要らないかとか、いちいち考えずにWindowsを使いたいんです。でもそれができたのは、はるかWindows XPの時代まででした。今のWindowsは、ユーザーにいかにたくさんのアプリやサービスを使わせるか、それで頭がいっぱいのようです。

岸田首相、安閑としてると・・ ・ ・・ ・

2024年4月28日:ビジネスケアラーって何だ

ビジネスケアラーという言葉を初めて耳にしたとき何のことかわからなかった。 話を聞いていると、どうやら仕事を主としながら、家族等の介護を担っている人たちのことらしいのだ。変だなあと思っていろいろ検索したら、経済産業省のサイトに「経済産業省は、仕事をしながら家族の介護に従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」を取り巻く諸課題への対応として、...」という記事まであったのは驚きだ。へえー、いわゆるを付けてるが、経済産業省まで使ってるのか。とても納得できないので、英語版のGoogleで調べてみると、”A Working Carer is someone in full or part-time employment, who also provides unpaid support, or who looks after a family member, partner or friend who needs help because of their age, physical or mental illness, or disability.”という記述があった。つまりビジネスケアラーは和製英語で、正しくはワーキングケアラーということになる。ビジネスケアラーを造語した人たちの思考回路はどうなっているのか。単に怠慢なのか。いわゆるを付けてるのだから経済産業省は変なのが分かっているようだから訂正したらどうかと思う。

さらに調べると「就労介護者」という言葉が散見された。な~んだ、ちゃんと日本語があるではないか。これで良いではないか。安易にしかも確認もしないで横文字を使おうとせず、日本語で造語するのがいろんな意味で最適なのではないかと思う。

P.S. 2月以来体調が急変して通所リハビリにも行けない日が続いた。4月に入って徐々に回復したが、まだ前の状態まで回復していない。それでも何とかこれを書けるようになった。

2024年2月6日:OSINT

BSフジのプライムニュースで久々に見ごたえのある番組をみた。【小泉悠×日本のホワイトハッカー第一人者】「OSINT」は戦争をどう変えたのか、である。近頃はどのニュース番組も、派閥、裏金、キックバック、全議員対象のアンケートなどの話題で喧しい。うんざりしているのは僕だけではないだろう。結局、法律や決め事が増えるだけだろう。

次の先人の言葉が思い起こされる。

The more corrupt a society is, the more rules there are.(腐敗した社会ほどルールが多い)ー帝政期ローマの政治家、歴史家 コルネリウス・タキトゥス

A corrupt society has many laws.(腐敗した社会には、多くの法律がある)ー18世紀イングランドの文学者 サミュエルジョンソン

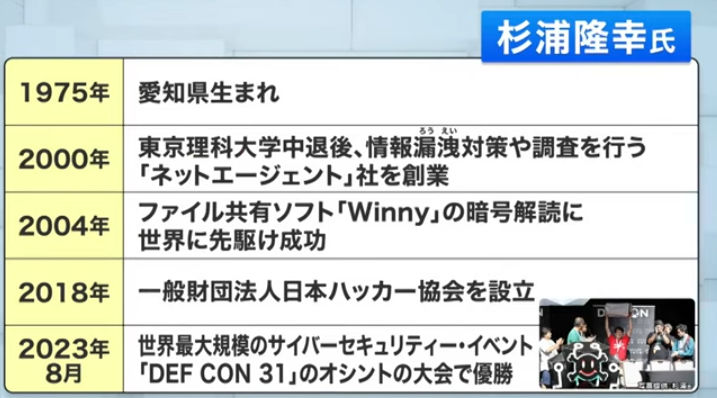

つまらない話はこれくらいにして本題に戻ろう。小泉悠氏は東大先端研の准教授で、軍事オタク(あえてオタクと呼びます、悪しからず)としてつとに有名である。去年は専任講師だったから昇進されたようでめでたいことだ。ホワイトハッカー第一人者とは、杉浦隆幸氏でプロフィールは次の通り。

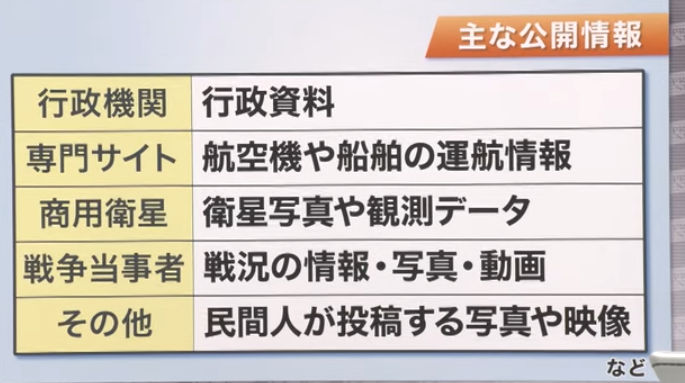

OSINTはOpen Source Intelligenceの略で、説明をある記事から引用すると”OSINTは 「Open Source Intelligence:オープンソースインテリジェンス」の略であり、一般に公開されている情報源からアクセス可能なデータを収集、分析、決定する諜報活動の一種である。”とのこと。情報源は次の通り。

オシントの大会はグループ戦で、ある一定の水準に達した人が多い多いほどよくあとは”根性”だとのこと。杉浦隆幸氏の根性という言葉がOSINTにそぐわないことに司会者は目を丸くし苦笑していた。要は一定の水準に達した人の多くの視座が肝で、あとは根性ということらしい。

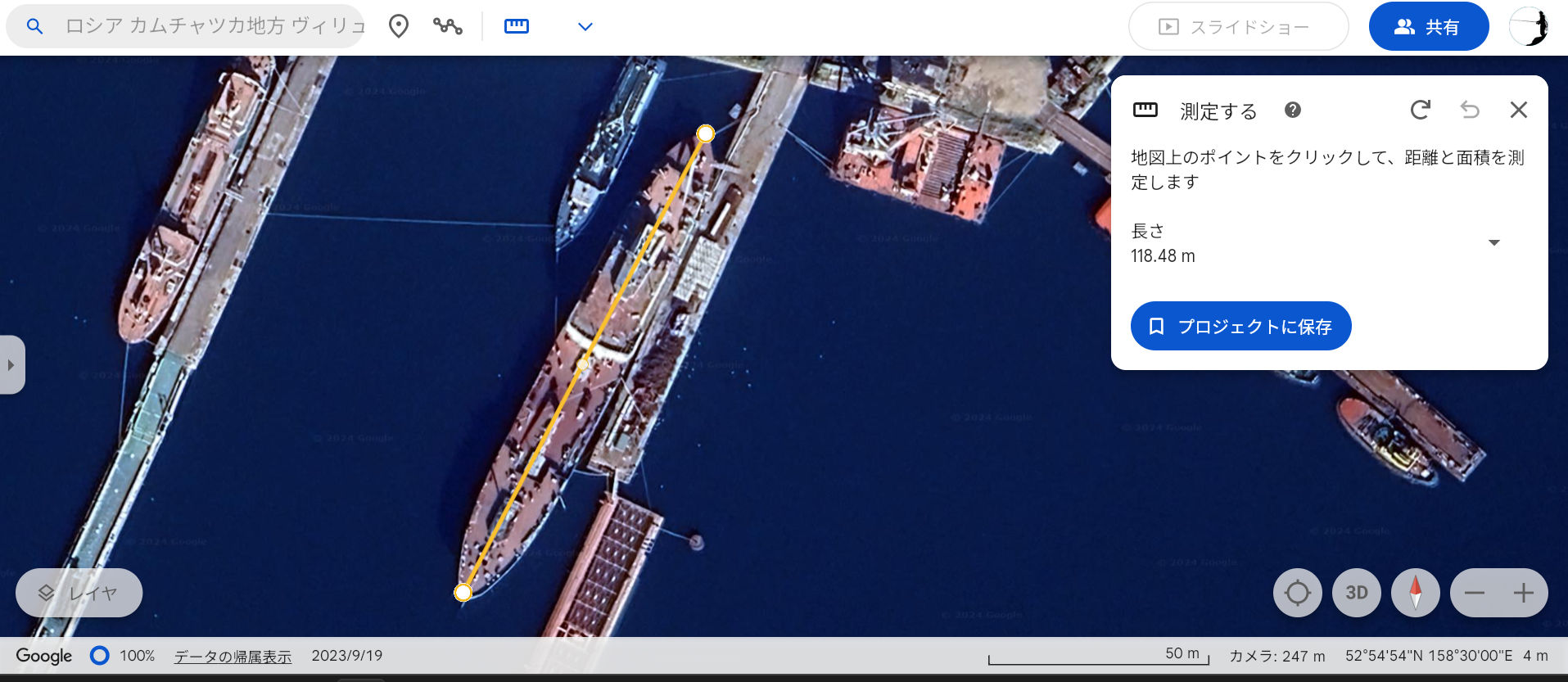

小泉氏は例としてカムチャッカ半島のヴィルコヴォにある軍港に注目し、MacのノートブックでGoogle Earthを利用をして見せてくれた。先ずGoogle Earthのような無償の情報源を使い倒すことが肝要とのこと。氏は年間ざっくり1千万ほど有料の情報源に費やしているそうだ。

翌日早速Google Earthで試してみた。

以下はふ頭に船舶が接岸している。船の長さを測ってみると118.48mだった。データの帰属情報は2023/9/19とある。

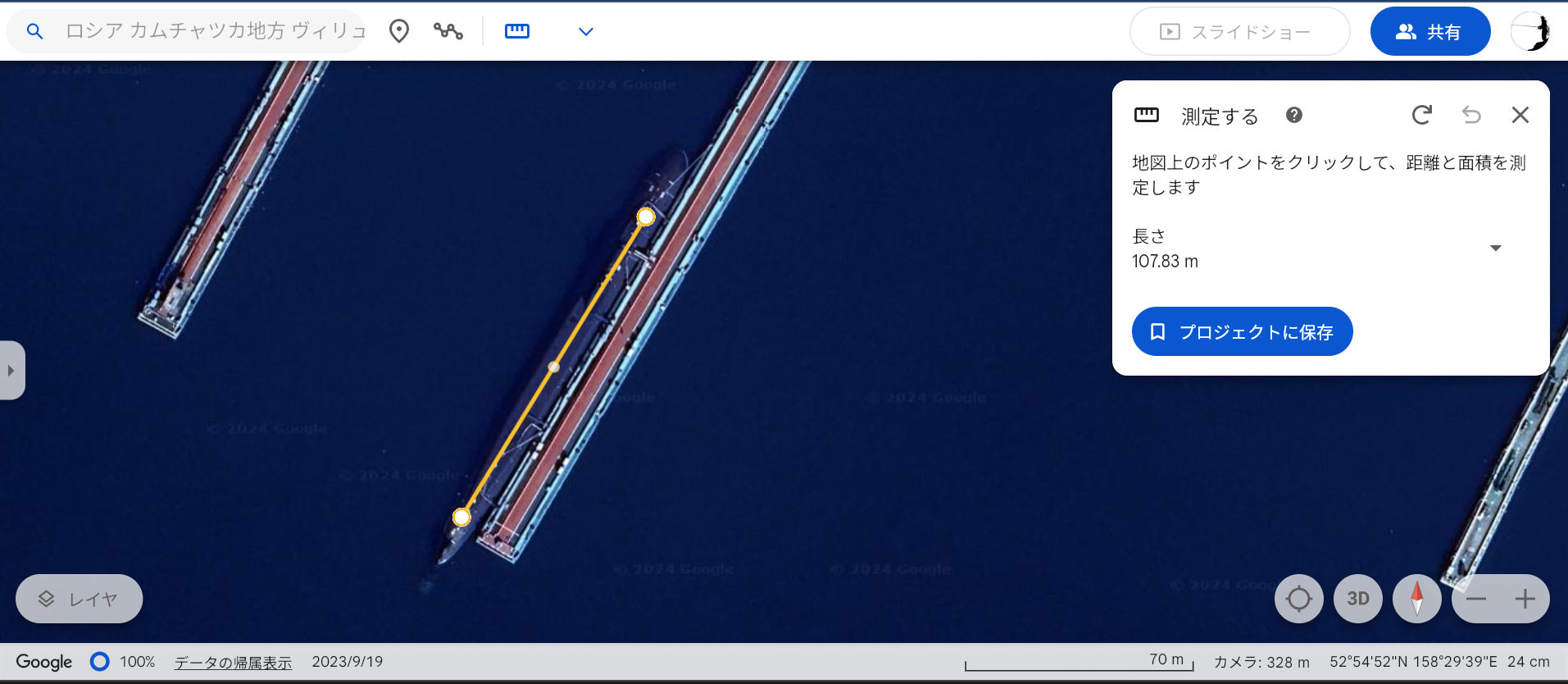

次はふ頭には原潜が係留されている。小泉氏によれば潜水艦の場合、通常の船舶と違って沈み具合いによって全長を測るのは困難なため前後のあるハッチ間の距離を測るのだという。この距離(107.83m)によって原潜の型を特定できるのだそうだ。

杉浦氏によると自分の部屋から撮った写真をソーシャルメディアにアップするのは止めたほうがいいそうだ。簡単に所在地を特定されるし、集合住宅の場合部屋番号までわかるらしい。他にも僕らの想像も及ばない情報まで.....。

2024年1月12日:ミハエル・カラシニコフ

昨年、「人類史上、最も多く人を殺した武器”開発者が死去」というニュースが耳に入ってきた。すぐにアサルトライフル(連射と単射を切り替え可能な歩兵用の自動小銃)、AK-47の開発者であるミハエル・カラシニコフ氏のことだと思った。 というのもだいぶ前にAK-47の生みの親、ミハエル・カラシニコフの生涯を描いた映画「AK‐47 最強の銃 誕生の秘密(字幕版)」をPrime Videoで観ていたからだ。

2023年まで存命だったことに驚いたと同時に、人類史上、最も多く人を殺した武器、というのが驚きだった。そして49年前(多分)ハバロフスクの空港で兵士が小銃を肩に掛けているのを目撃して物騒だなとおもったが、今にして思えばあれがAK-47だったのだなあと思いいたった。

カラシニコフはほとんど教育を受けておらず独学で銃器設計を学び、小銃のスケッチを描き、手作りで作った。それがたまたま軍部の目に触れ、研究室を与えられ開発に専念するという幸運をえた。ところがスケッチは描けるが製図はできない。で女性の製図アシスタントをつけられる。

この映画で印象的だったのは、「学位は」と、よく問われていたことと、正式に採用するための試射試験の場面だ。何人が出品したかはわからないが、銃器設計の重鎮の何某は、カラシニコフにAK-49を分解、組み立てさせ、それを見て自分の設計した小銃の出品を即座にキャンセルした。一目でカラシニコフの銃が優れていることを見抜いたからだ。

試射は、まず銃を水槽の水につけて、単射、連射を行い、これに通ると、次は砂場の砂にまぶして、単射、連射を行うという過酷なもの。AK-47はすべてに合格した唯一の小銃であった。

構造がシンプルであること、言い換えれば精密でセンシティブでないことが、ロシアの銃器作りの基本理念だったのだ。試験も実際に使用される環境に基づいて定められたものだと思う。

先端の技術と超シンプルな技術の適宜採用がソ連時代の、いわゆる、モノ作りのベースにあったように思う。

カラシニコフ氏はその後、スターリン勲章をもらったりと大成功をしたが、AK-47の末裔が今もロシアのウクライナ侵攻などで使用されていることは、カラシニコフ氏の本意ではないだろう。

2023年12月10日:ラッコ

NHKBSプレミアムの「ワイルドライフ」をみた。北海道の根室と室蘭の間にある霧多布岬の沿岸部に住むエーコと名付けられたメスのラッコと子供ラッコの生体を追う番組である。NHK視聴料の支払いがいのある番組だった。最近、NHKでAI自動音声でニュースを読ませている。働き方改革とか理由があるらしいが、微妙に不自然な読み上げに、視聴料払わねえぞと言いたくなるのは僕だけではないと思う。

まあ愚痴はこれくらいにして、番組の中でラッコが1日の北寄貝を腹に乗せて300個食べると聞いて、なんと贅沢なと思った。北寄貝は東北に引っ越して初めて食したがそのうまさにびっくりした。それを一日300個なんてと思うのだが、体力を維持するために必要らしい。絶えずこまめに体を動かしているかわいい姿と、北の海を考えれば納得行く。

貝といえば江戸時代に武蔵何某という人が貝図鑑を著したことを思い出した。で、この際調べてみた。ー『目八譜』全15巻は、1843(天保13)年に刊行された、武蔵石寿著・服部雪斎ほか画の貝類図鑑である。ーとある。武蔵石寿は江戸時代後期の旗本、服部雪斎は絵師である。当時、博物学が盛んで好事家のサロンのようなものもしばしば開催されたようである。『目八譜』全15巻は国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できることを知った。実物を観察して忠実に描いた挿絵と共に、およそ1000種類の貝が紹介されています。挿絵は色彩豊かに描かれているのに驚いた。

かつては毛皮をとるためにラッコが乱獲され激減して絶滅危惧種になって保護されるようになったために、またラッコが増えて来て餌を探して北海道にまで来るようになったとのこと。北海道の別の場所ではラッコが大量のウニを食べてしまって被害額は三千万円だったという記事もある。

ラッコの毛皮、確か宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に出ていたなと思い確認してみた。

「お父さんはこの次はおまえにラッコの上着をもってくるといったねえ。」 「ジョバンニ、お父さんから、らっこの上着が来るよ。」その子が投げつけるようにうしろから叫さけびました。 「ジョバンニ、らっこの上着が来るよ。」さっきのザネリがまた叫びました。 「ジョバンニ、らっこの上着が来るよ。」すぐみんなが、続いて叫びました。ジョバンニはまっ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行きすぎようとしましたら、そのなかにカムパネルラが居たのです。カムパネルラは気の毒そうに、だまって少しわらって、怒おこらないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。

上記の通り4回、「らっこの上着」がみられる。確かに毛皮をとるためにラッコが乱獲されたらしいことがわかる。上着にするのにラッコが何頭必要だったのだろうと考えてしまう。

2023年11月9日:アクセントの平板化

最近、面白いTVコマーシャルをみた。サントリーの伊右衛門 特茶のコマーシャルだ。 男性が効果の「エビデンス」があるという。平板にエビデンスと発音すると、女性が、いいえエビデンスですと訂正する。画面左上に、発音記号も表示される。

新型コロナでエビデンスというワードを頻繁に耳にするようになったのは周知のことだが、ほとんど人が平板に発音して、とても耳障りに感じるのは僕だけではないと思う。

カタカナ語の多くが平板に発音されている。つい最近、あるコマーシャルで、エンジニアというワードまで平板アクセントで発音されているのにびっくりした。耳障りこの上ない。

このカタカナ語(外来語)のアクセントの平板化の病理は?何事も無難に或いはニュートラルにという心理がどこかに働いているのかしら.....

先ほどのTVコマーシャルだが、別のバージョンで、高血圧の「リスク」をとりあげ、男性が平板にリスクと発音したら、女性がいいえリスク

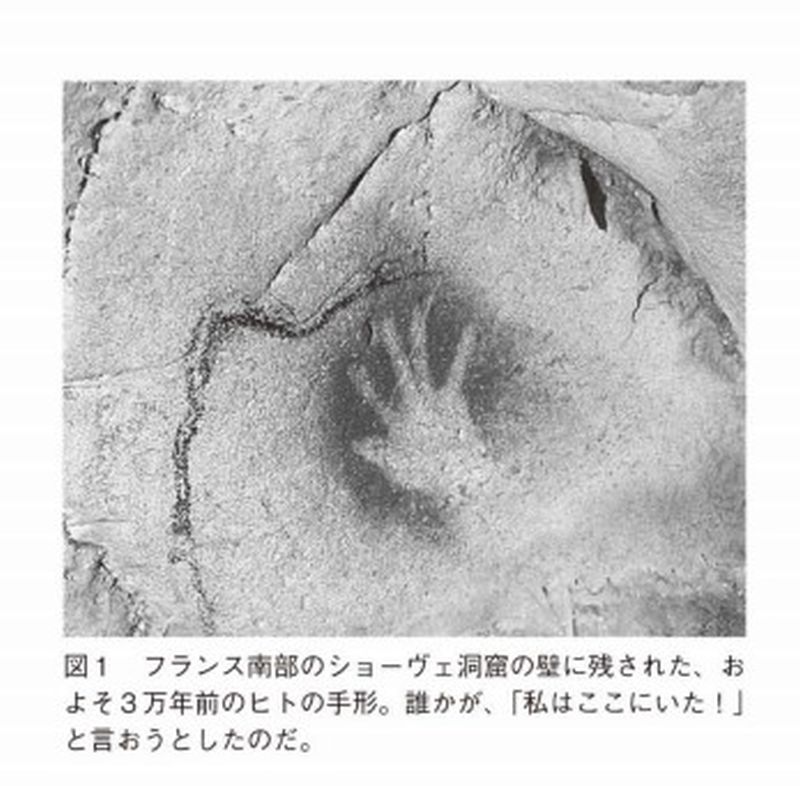

2023年9月15日:ショーヴエ洞窟壁画

ユヴァル・ノア・ハラリ著サピエンス全史のKindle版を読み始めてから一年余りになる。家で、病院の待ち時間に、あるいは通所リハビリの休憩時間にと、時に応じてPC、タブレット、あるいはスマートホンで少しずつ、つまみ読みしている。だから初めから順にではなく、その時々で適当な部分を読んでいる。

先日、ページを戻ったり進めたりしていたしていたら、献辞の次ページの図が気になった。小さいので以前は読み飛ばしていたが今度は目を凝らして図説を何とか読んだ。念のためSnipping Toolで画像を切り取り保存して少し拡大してみた。

図説に、図1 フランス南郎のショーヴエ洞窟の壁に残された、およそ3万年前のヒトの手形。誰かが、「私はここにいた!」と言おうとしたのだ、とある。

洞窟といえばラスコー洞窟やアルタミラ洞窟しか知らない。ショーヴエ洞窟は初めて聞く。早速調べてみた。驚いた。言葉を失うほど素晴らしい色彩と躍動感に満ちた壁画の数々が洞窟の奥深くに描かれている。

このサイトに壁画とその技法について詳しく掲載されている。その中に、手形もあり、色が付いている。

壁画はもちろん素晴らしいが、妙に感動を呼ぶのはこの手形だ。壁画を描いた作者の署名であるという説もある。小指が曲がっているという解説もある。3万2千年前のヒトの息吹きが、図説の「私はここにいた」という存在の主張とともに、時を超え、生々しく伝わってくる。

2023年7月8日:chatGPTで遊ぶ

最近chatGPTで遊んでいる。

大分前のことだが、小池都知事が自分のプロフィールをきくとでたらめの答えが返ってきて、まだまだですねなんておっしゃってた。勘違いしている、これは生成AIなのだ。小池都知事のプロフィールなんかGoogleやYahooなどの検索エンジンにきけばいい。それこそ事実がゴロゴロしている。

chatGPTの本領とお門違いを示す例を挙げる。

プロンプト:閏年を判断するプログラムをJavaで書いてください。

レスポンス:

import java.util.Scanner;

public class LeapYearChecker {

public static void main(String[] args) {

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("年を入力してください: ");

int year = scanner.nextInt();

if (isLeapYear(year)) {

System.out.println(year + "年は閏年です。");

} else {

System.out.println(year + "年は閏年ではありません。");

}

}

public static boolean isLeapYear(int year) {

if (year % 4 == 0) {

if (year % 100 == 0) {

if (year % 400 == 0) {

return true;

} else {

return false;

}

} else {

return true;

}

} else {

return false;

}

}

}

このプログラムでは、ユーザーに年を入力してもらい、それが閏年かどうかを判断します。入力された年が閏年であれば、「年は閏年です。」と表示されます。それ以外の場合は、「年は閏年ではありません。」と表示されます。 閏年の判定は、以下のルールに従って行われます: 4で割り切れる年は閏年です。 ただし、100で割り切れる年は閏年ではありません。 ただし、400で割り切れる年は閏年です。 例えば、入力として「2020」と入力した場合、出力は「2020年は閏年です。」となります。

完璧ですね、アルゴリズムの説明まであって!!

プロンプト:小池百合子のプロフィールを書いてください

レスポンス:小池百合子(こいけ ゆりこ)は、日本の政治家であり、東京都知事として知られています。以下は彼女のプロフィールです。

生年月日: 1952年7月15日

出生地: 東京都杉並区

学歴: 東京都立西高等学校卒業

東京女子医科大学看護学部卒業

一橋大学社会学部中退 東京都市大学大学院修了(国際関係論)

政党: 無所属(元・日本維新の会所属)

主な役職: 2016年から現在まで東京都知事(2期目) 2017年から2019年まで日本維新の会代表 2012年から2014年まで衆議院議員(比例東京ブロック)

経歴: 看護師として勤務後、都庁職員として活動。 2005年から2009年まで国土交通省大臣官房長を務める。 2012年の第46回衆議院議員総選挙に比例東京ブロックから出馬し初当選。 2014年に東京都知事選挙に出馬するも落選するが、2016年の東京都知事選挙で当選し、知事に就任。 2020年の東京都知事選挙でも再選を果たした。 政策・主張: 東京都の経済振興や観光振興に力を入れると共に、オリンピック・パラリンピックの開催に向けた施策を進めた。 都内の交通渋滞緩和や公共交通の充実を図るための政策にも取り組んでいる。 環境問題にも関心を持ち、都内の再生可能エネルギーの導入や排出削減に取り組んでいる。 小池百合子は、日本の政治の舞台で重要な役割を果たし、都政の改革や都民の福祉向上に向けて努力しています。

かなりの部分が事実と異なりますね。

プロンプト:夏目漱石の小説『こころ』の読書感想文を300字以内で書いてください

レスポンス:『こころ』は、夏目漱石の代表作の一つであり、私の心に深い感銘を与えた小説です。 物語は主人公の先生と、彼の周りの人々との交流を通じて展開されます。先生の内面の葛藤や孤独、そして現実との葛藤が描かれています。彼の心の奥深くにある哲学的な思索や孤独感に共感し、私自身も彼の心情に思いを馳せました。 漱石の文章は繊細でありながら力強く、登場人物たちの内面を描写するうえで非常に効果的でした。特に、主人公の先生の内面の葛藤が緻密に描かれており、その心の動きに引き込まれました。 物語の進行につれて、登場人物たちの関係性や彼らの思いが徐々に明らかにされていきます。先生の複雑な心情や人間関係の微妙な変化によって、私は登場人物たちの思いに寄り添いながら、彼らの成長や葛藤に胸を打たれました。 『こころ』は人間の心の奥深い部分に迫る作品であり、漱石の洞察力や文学的才能を感じることができました。また、主人公の先生の哲学的な思考や孤独感に触れることで、自分自身の人生や存在についても考えさせられる機会となりました。 短い文章ですが、『こころ』は私にとって感銘を与える作品であり、人間の心の奥深さを描いた傑作と言えます。

いいですね!生成AIの面目躍如といったところです。

プロンプト:安部公房の経歴を教えてください

レスポンス:安部公房(あべ こうぼう)は、日本の作家であり、詩人でもあります。以下に、安部公房の主な経歴を示します。 安部公房は1924年(大正13年)12月7日に東京都に生まれました。彼は東京都立戸山高等学校を卒業後、東京帝国大学文学部哲学科に進学しましたが、戦争の影響で学業を中断しました。 終戦後、安部公房は戦争体験に基づく文学活動を開始しました。彼は戦争の非道さや人間の孤独、絶望などをテーマにした作品を執筆しました。その中でも代表作の一つが、1951年に発表された戦争体験を描いた小説『砂の女』です。この作品は高い評価を受け、安部公房の名声を確立することとなりました。 その後も安部公房は、戦後の社会問題や人間の孤独、死の存在などについて深く掘り下げた作品を発表し続けました。彼の作品は独特の文体と哲学的な内容が特徴であり、日本の文学界に大きな影響を与えました。 また、安部公房は詩人としても活動し、多くの詩集を出版しました。彼の詩は独特の表現や象徴的な言葉遣いが特徴であり、彼の世界観を反映しています。 しかし、安部公房は1973年(昭和48年)に急逝しました。享年48歳でしたが、その作品は彼の死後も高い評価を得続けています。安部公房の文学的な功績は広く認められ、彼は日本の現代文学の重要な作家の一人とされています。

かなりの部分が事実と異なります。

ご覧の通りchatGPTは生成AIなのです。生成AIの創造力を最も生かすうえで大事なのは、プロンプトにどのように入力するかである。それ次第でレスポンスの質が大幅にかわると思います。単に事実を知りたいなら検索エンジンに任せるのが筋と思います。このことを踏まえてchatGPTをいかに活用するかの論議をして欲しいと思いますが、いかがでしょう。偏見に満ちた私見かもしれませんがですが、努々教育現場で利用しようなどと考えないでほしいです。

今のところ画像生成AIは試すことができませんが、こちらの場合はプロンプトが一層重要になり、レスポンスの質のすべてを左右するでしょう。また、著作権の侵害が大きな課題になると思いますし、色々な意味で僕などの想像力を超えるリスクを生じる可能性があるかと思います。いずれにしても、生成AIはホモサピエンスの未来に大きなインパクトを与えることは間違いないでしょう。が、幸か不幸か僕ら団塊の世代の末席を汚す世代にはインパクトを受ける時間が残されていない。

2023年6月28日:ぼやき

妻が通院している整形外科クリニックで診察待ちしていると、耳の遠い老人同士が大声でひそひそ話をしていた。「あたしは、マイナンバーってどうしてもナンマイダって聞こえるのよ云々」。妻は強烈に痛い踵の注射をひかえていたが、笑いを抑えるのに必死だったそうだ。ちなみに、正式名称は、個人番号カード(こじんばんごうカード)とのこと。

ポイントにつられ、苦労してマイナカードなるものを作った。作成時に5000ポイント、健康保険紐付けで7500ポイントをもらった。しばらくしてから、公金受取口座を登録してさらに7500ポイントいただこうとした。しかしクレジットカードのIDが違うということではじかれてしまった。その2週間ほど前にセキュリティのために当該クレジットカードのIDとパスワードを変更していたのだ。憤然とした。公金受取口座登録でポイント申請するとき当該クレジットカードの変更前のIDが表示され頑として変更できないのだ。これ、セキュリティ上、問題ではないか!その都度クレジットカードのIDとパスワードの入力を求めて認証するのが筋ではないか。1か月後に、マイナポータルサイトから再度試みた。うまくいきそうだったが、今度は当該クレジットカード会社がマイナポイント付与サービスを止めてしまっていた。なんとお粗末な顛末でした。不自由な右手だけで操作してるのだから、いまさらマイナポイント対象の別のカードを作ってまでやるきはない。

追伸 健康保険証の紐付けの間違いが多いというニュースを見て、マイナポータルなるサイトで確認したところ正しく登録されていた。PCでマイナーカードを扱うにはカードリーダーが必要だが、これは3年ほど前にAmazonで格安で購入しておいた。今は倍程度の価格になっている。

昔、運転免許証がICカード化されたとき本籍が間違って入力されていたので更新時にそのことを言うと、戸籍抄本を持ってきて云々とのたもうた。入力したのはそっちだろ、と言い張ろうとしたが、更新に支障があっては困るのでやめた。

2023年6月5日:入梅

青空文庫で永井荷風の「つゆのあとさき」を読んでいたら、「間もなく入梅があけて夏になり、土用の半《なかば》からそろそろ秋風の立ち初める頃まで、時節も丁度その日入梅があけて、」という一節にであった。

「入梅があけて、」とある。てことは、入梅=梅雨じゃないか。入梅は、ぼくの中では、またおそらく多くの人にとって、梅雨に入ることのみを意味する。だがこの例では、入梅=梅雨ということになる。で、いろいろ調べてみた。

入梅=梅雨の意味で使うのは、東日本方言だとする記事もあった。そういえば僕の母親(埼玉県人)は入梅=梅雨の意味で使っていたので、違和感を覚えた記憶がある。

谷崎潤一郎の「異端者の悲しみ」の中に、「彼の容態じやあ入梅明けまで持つかどうだかわからねえつて」という一節があることが挙げられいる。また、漢字源では、「【入梅】ニュウバイ〔国〕つゆの入り。また、つゆの季節。」とある。日本語大辞典には、「俗に梅雨と同義に用いられてもいる。」という記述もある。さらに、雑節の二十四節気の一つに「入梅」があり、暦上の一定期間を指すとある。だんだんややこしくなってきた。僕の脳細胞はかなりの範囲が死滅しているからこれ以上追及するのは困難だ、また7割ほど使える右手だけでキーボード入力のは体力がもたない。

まあ、2人の大文豪が、入梅=梅雨の意味で使っているのだから間違いのないことであろう。入梅には、梅雨に入るという意味と、梅雨そのものの意味があるということだ。ただ、そうは言っても、73年間文句も言わずよく働いてきた自分の語感では、ぼんやり、ワダカマリが残るのだが。まっ、それが語感の語感たる所以だろう。それに今どき、入梅を梅雨の意味で使う人などいないのではないか。知識として知ってる人も稀ではないだろうか。

2023年3月6日:Radio Gardenの紹介

両側片麻痺のため行動が限定されている生活環境で、パソコンは大きな楽しみだ。本を読んだり、Webサイトを開設したり、再生医療の情報を調べたり、映画を見たり、新しい知識を得たりと広大な空間の中で遊泳することできる。たまに訪れるサイトでなかなか面白いサイトがある。それはRadio Gardenだ。Radio Gardenは地球儀を回す感覚でアルタイムで世界中のラジオが聴けるサービスです。地球儀を回して縮尺を変えたりしながら、例えばイースター島の放送局など、世界中の約2万5,000以上のラジオ局のポイントをクリックして放送をライブで聞くことができます。もちろんキーワードを入力すれば素早く探すことができます。これはもともと2016年にオランダ視聴覚研究所とデザイン事務所「Studio Puckey&Moniker」がつくったサービスとのことです。どえらい人たちがいるものですね。2番目の画像は「Kyiv」(キーウ)と入力した場合のスクリーンショットです。キーウだけでも62局あるそうです。耳の「解像度」のいい人なら、様々な聴きなれない言語の学習に役立つと思う。僕の耳は解像度が良くないので、英語などは書いたものはネイティブよりうまいと良く褒められたものだが、聞き取りとなるとからきし駄目である。

2023年2月19日:支援疲れ

最近、ロシアのウクライナ侵略に関連して、「支援疲れ」という不愉快かつ不可解な言葉を耳にすることがある。言葉通りならば、ウクライナを支援している国家ないしは国民が「支援に疲れている」と受け取れる。そんなことはあり得ない。西欧各国、とりわけ旧東欧諸国にとってこの侵略戦争は、対岸の火事ではなく「当事者」に等しいからだ。僕は、高みの見物を決め込む日本のマスメディアが、そろそろ報道に新味を出さなければと不遜にも忖度して考え出した言葉ではないかと思う。よくきいていると、この戦争によるエネルギー価格の高騰が物価の高騰を招き各国でデモが生じている、それを「支援疲れ」と称しているらしいが。いずれにしても、日本のマスメディアは、まったく「ノーテンキ」というほかない。メディアこそ「言葉の重み」を忘れないでほしいものだ。

2022年12月25日:ナチス・ドイツの強制収容所

先日パソコンをいじりながらわきに置いてあるテレビをチラチラ見ていると、エッと思わず振り向いてしまうニュースが耳に飛び込んできた。ドイツのナチス強制収容で速記係として勤めていた97歳の女性が訴追され有罪になったというのだ。

後日ネット上の記事を調べると「第2次世界大戦中にナチス・ドイツの強制収容所で1万人以上の殺害をほう助した罪で、速記係として勤めていた97歳の女に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。」とある。また「被告は当時18歳から19歳だったため少年裁判法の下で裁かれ、ドイツ北部イツェホーの裁判所は20日、禁錮2年・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。」とか「ドイツでは2011年のナチス戦犯裁判で、収容所で看守などとして勤務したことを証明すれば殺人ほう助罪が成立するとの判断が下され、高齢の元看守らの起訴が相次いだ。」という記述もみられる。そして「今回の判決はナチス戦犯最後の裁判の一つとしても注目された。」とある。当時18歳の人が今97歳だからもうこれ以降は生存している該当者はいないだろうということで「最後」になり、これでナチス強制収容所に関わる犯罪の訴追が終結したというのだろが、第2次世界大戦の反省と贖罪が日常生活のあらゆるところに根づいているドイツではもうヒットラーのような独裁者の存在は許さないという反省の念が根底に存在し続けると思う。

これに対して日本の場合は事情が異なると思う。日清戦争から始まる一方的な侵略(一方的な侵略ではない、国家間の事情があってのことだという見解も多いが、僕はそうは思わない)がおよそ50年間あまりの長きにわたり、植民地支配のために虐殺、殺戮など暴力的支配を行い、ヒットラー独裁とユダヤ人という構図のドイツとは異なり、加担した無数の人間が複雑に絡み合ったため、被害国およびおびただしい数の被害者に対する明示的な反省と謝罪の念を表すのが難しいのではないかと思う。

ごちゃごちゃと勝手なこと書きなぐってきたが、そろそろ上肢と顔面が拘縮して体力がもたないのでこのあたりで失礼します。

2022年12月9日:縁起でもない

ここ数年、YouTubeに投稿されている小説の類の朗読を録音し、ファイルをMP3プレーヤーにコピーしてイヤホンで聞きながら寝るのが習いとなっている。

ある晩のこと、火葬とか一等とか特等とかという言葉が夢うつつの耳に入ってきた。なんだか不穏な単語の並びだったので明日起きたら確認しようと思っているうちにまた眠りに吸い込まれた。珍しく、起きてからそれを思い出したのでMP3プレーヤーに入っているファイルを見ると芥川竜之介の「玄鶴山房」という小説があった。はは~ん、これだなと見当をつけて、さっそく青空文庫からテキストをダウウンロードして、「火葬」をキーワードにして検索したところ次のような文が見つかった:

二輛の馬車は霜どけの道をやっと火葬場へ辿り着いた。しかし予め電話をかけて打ち合せて置いたのにも関らず、一等の竈は満員になり、二等だけ残っ ていると云うことだった。それは彼等にはどちらでも善かった。が、重吉は舅よりも寧ろお鈴の思惑を考え、 半月形の窓越しに熱心に事務員と交渉した。「実は手遅れになった病人だしするから、せめて火葬にする時だけは一等にしたいと思うんですがね。」――そんな嘘もついて見たりした。それは彼の予期したよりも効果の多い嘘らしかった。「ではこうしましょう。一等はもう満員ですから、特別に一等の料金で特等で焼いて上げることにしましょう。」

この小説は1927年(昭和2年)にある雑誌に掲載された。

火葬場の竈に一等,二等、特等がある、いったいこれはどういうことか。ちょっと調べてみたら次のような記述があった。

東京など首都圏にある民営の斎場の火葬炉には、炉の前のホールの形式に応じて等級が三段階あります。公営の斎場には、首都圏でもそれ以外の地域でもこうした等級はありません。等級は、部屋の質やプライベートな空間を確保できる度合いに応じて高くなります。まず一般的な火葬炉が「最上等」と呼ばれるものです。火葬炉の前が大部屋の形になっていて、複数の火葬炉が併設されており、火葬炉前の部屋には複数組の喪家が出入りすることができます。時間帯によっては炉の前が混み合うこともありますが、火葬を行う大部分の方がこの等級を利用しています。 次に、「特別室」という、空間にゆとりのある火葬炉です。火葬炉が余裕を持って配置され、半個室の施設があります。故人とのお別れの時間をゆとりを持って過ごすために用意された部屋です。

な~んだそういうことかと納得したのだが、「一等はもう満員ですから、特別に一等の料金で特等で焼いて上げることにしましょう。」という言い方が気になる。なんだか「竈」自体に等級があるような。いったい、「特級」の竈の焼いたらどんな具合に焼けるのか...などと怪しい心持になる。いやもうやめよう、縁起でもない。

最後にこんな記述もあった。

火葬禁止は1年で廃止(明治8年5月)

火葬解禁に応じて、火葬再開の願いが次々に出される。火葬時間は午後8時より10時まで。翌日の骨上げは、午前8時から午後3時までであった。火葬料金は上等は1円75銭、下等は75銭である。

2022年11月23日:フィッシング詐欺

最近Amazon、楽天、Visaなどを装ったフィッシング(Phishing)詐欺のメールが頻繁に来るようになった。かくゆう僕も引っ掛かりそうになった。Visaのパスワードや登録電話番号を変更しようとしたとき、見事にVisaの偽サイトを使ってしまったのだ。実に巧妙にできていて途中までわからなかった。いつものブックマークから行ったのだが、なぜかこれが知らぬ間に偽サイトのURLになっていたのでまったく疑わなかった。メールから誘導され場合なら常套句ですぐにわかるのだが。この時は必要あって能動的に自らブックマークからサイトに行ったので気づくのが遅れた。

メールから誘導する場合はたとえば次のような文言で情報を搾取しようとする:

ふと、このメールはいったいどこから来るのか知りたくなった。僕はメーラーとしてThunderbirdを使っている。過去にはMicrosoft Outlook、Windows live mail、Shuriken、Sylpheed等々多くのメーラーを使ってきたがそれぞれ一長一短あり、今はThunderbirdで落ち着いている。シンプルだし必要に応じてアドオンも豊富に用意されている。

ThunderbirdではMailHopsというアドオンが利用できる。これはメールがたどってきたルートをグラフィック表示してくれる。

Amazonを装ったメールのルートを調べてみた:

なんとロシア連邦・シベリアの中心的都市ノヴォシビルスクが出所であった。中国あたりと予想していたのだが。油断も隙もあったもんじゃない。

ところでメーラーだが、GmailなどWebメール以外はeM Clientをお勧めする。妻はずっとMicrosoft Outlook 2007を使っていたがUIがごちゃごちゃしてるし動きが重い。それにOfficeはバージョンアップのたびにUIが大きく変わることが多いため、もっとシンプルなものに変更してやろうと考えていた。僕のお気に入りのThunderbirdでもいいかなと思ったがメールデータの移行やアドレス帳、その他さまざまな設定の移行を考えて、eM Clientを選んだ。正解だった。メールデータ、アドレス帳、その他さまざまな設定が実に簡単に完璧に移行できた。UIもシンプルであるし妻は快適に使ってる。

*eM Clientは、30日間全ての機能を無料でご試用でき、その後は、無料のまま使えるライセンスを取得すか、有料のPRO版へアップグレードするかを選択できるからずっと無料で使える。

2022年8月14日:ネスカフェ

先日テレビを見るともなく点けていたら、ある女性の芸人が、トルコではコーヒーを注文するとトルココーヒーか普通のコーヒーか聞かれて普通のコーヒーはネスカフェというのよ、とおっしゃっているのが耳に入った。ほお今でも変わらないんだと思った。というのは50年前ギリシャを旅行した際、コーヒーを頼むと、必ず、Greek or Nescafe?(多分)と聞かれた。普通のコーヒーというのは記憶ではネスカフェを泡立てたものだったような気がする。50年というと半世紀だが、つい昨日のような気がする。僕は元来、自分が理屈を理解できないものは苦手で、カメラはその一つである。だからギリシャ旅行にカメラをもって行かなかったことに気づいたのは、帰国の途中、モスクワの赤の広場で写真を撮りたいと思ったときだった。

2022年7月9日:明治時代のエチケット

夏目漱石の「三四郎」を四十数年ぶりで読んだ。「青空文庫」にある作品の多くはAmazonからKindle形式で0円で購入することができる。Kindle形式で読むと「大辞泉」という辞書を使えるから、特に古い作品を読むときは便利である。

この作品は時代を感じさせない新鮮さがあって軽快に楽しく読める。当時の小説としては稀といえる。今回読んで気が付いたことがある。明治時代は、汽車内で生じたごみを窓から外に投げ捨てていたのだ!

該当箇所を引用する。

ただ三四郎の横を通って、自分の座へ帰るべきところを、すぐと前へ来て、からだを横へ向けて、窓から首を出して、静かに外をながめだした。風が強くあたって、鬢がふわふわするところが三四郎の目にはいった。この時三四郎はからになった弁当の折を力いっぱいに窓からほうり出した。女の窓と三四郎の窓は一軒おきの隣であった。風に逆らってなげた折の蓋が白く舞いもどったように見えた時、三四郎はとんだことをしたのかと気がついて、ふと女の顔を見た。

この時三四郎はからになった弁当の折を力いっぱいに窓からほうり出した。女の窓と三四郎の窓は一軒おきの隣であった。風に逆らってなげた折の蓋が白く舞いもどったように見えた時、三四郎はとんだことをしたのかと気がついて、ふと女の顔を見た。

ここに出てくる「女」とは、三四郎が上京する途中、はからずも旅館の一室に同宿することになった見知らぬ女で、別れ際に次のように言われた、序章のいわば「つかみ」の部分で面白いから引用しておこう。

「いろいろごやっかいになりまして、……ではごきげんよう」と丁寧にお辞儀をした。三四郎は鞄と傘を片手に持ったまま、あいた手で例の古帽子を取って、ただ一言、

「さよなら」と言った。女はその顔をじっとながめていた、が、やがておちついた調子で、

「あなたはよっぽど度胸のないかたですね」と言って、にやりと笑った。三四郎はプラットフォームの上へはじき出されたような心持ちがした。車の中へはいったら両方の耳がいっそうほてりだした。しばらくはじっと小さくなっていた。やがて車掌の鳴らす口笛が長い列車の果から果まで響き渡った。列車は動きだす。三四郎はそっと窓から首を出した。女はとくの昔にどこかへ行ってしまった。大きな時計ばかりが目についた。三四郎はまたそっと自分の席に帰った。乗合いはだいぶいる。けれども三四郎の挙動に注意するような者は一人もない。ただ筋向こうにすわった男が、自分の席に帰る三四郎をちょっと見た。

該当箇所はもう一つある。

これで髭のある人と隣り合わせになった。髭のある人は入れ代って、窓から首を出して、水蜜桃《すいみつとう》を買っている。 やがて二人のあいだに果物《くだもの》を置いて、

「食べませんか」と言った。

三四郎は礼を言って、一つ食べた。髭のある人は好きとみえて、むやみに食べた。三四郎にもっと食べろと言う。三四郎はまた一つ食べた。二人が水蜜桃を食べているうちにだいぶ親密になっていろいろな話を始めた。

その男の説によると、桃《もも》は果物のうちでいちばん仙人《せんにん》めいている。なんだか馬鹿《ばか》みたような味がする。第一|核子《たね》の恰好《かっこう》が無器用だ。かつ穴だらけでたいへんおもしろくできあがっていると言う。三四郎ははじめて聞く説だが、ずいぶんつまらないことを言う人だと思った。

次にその男がこんなことを言いだした。子規《しき》は果物がたいへん好きだった。かついくらでも食える男だった。ある時大きな樽柿《たるがき》を十六食ったことがある。それでなんともなかった。自分などはとても子規のまねはできない。――三四郎は笑って聞いていた。けれども子規の話だけには興味があるような気がした。もう少し子規のことでも話そうかと思っていると、 「どうも好きなものにはしぜんと手が出るものでね。しかたがない。豚《ぶた》などは手が出ない代りに鼻が出る。豚をね、縛って動けないようにしておいて、その鼻の先へ、ごちそうを並べて置くと、動けないものだから、鼻の先がだんだん延びてくるそうだ。ごちそうに届くまでは延びるそうです。どうも一念ほど恐ろしいものはない」と言って、にやにや笑っている。まじめだか冗談だか、判然と区別しにくいような話し方である。

「まあお互に豚でなくってしあわせだ。そうほしいものの方へむやみに鼻が延びていったら、今ごろは汽車にも乗れないくらい長くなって困るに違いない」

三四郎は吹き出した。けれども相手は存外静かである。

「じっさいあぶない。レオナルド・ダ・ヴィンチという人は桃の幹に砒石《ひせき》を注射してね、その実へも毒が回るものだろうか、どうだろうかという試験をしたことがある。ところがその桃を食って死んだ人がある。あぶない。気をつけないとあぶない」と言いながら、さんざん食い散らした水蜜桃の核子《たね》やら皮やらを、ひとまとめに新聞にくるんで、窓の外へなげ出した。

実際それが明治時代には当たり前のことだったのだろう。

僕の思うにこれは明治に限ったことではなく昭和30年代にも行われていたのではないか。僕の住んでいたところでは小学生に通うのに、京浜東北線(当時は京浜線と言ってたかもしれない)、横須賀線、東海道線が通る踏切を渡らねばならなかったのだが、これがなかなか遮断機が上がらない。朝は特に。遮断機が上がるのを待っていると、窓からごみがまかれることがあったのだ。もっと悲惨なのはたまに列車の下部から捨てられる糞尿に見舞われることだ。悲劇である、周りのみんなに、えんがちょされていつまでもからかわれる。だからたぶん昭和30年代初期までは汽車内で生じたごみを窓から外に投げ捨てていたのだと思う。今考えるとひどいはなしだが、見方を変えるとおおらかな時代だったともいえるが。1964年の東京オリンピックを境にエチケットや衛生面で日本も大きく変わった。だけどまあ今でも犬の散歩時のフンの始末や乗用車からのポイ捨てなどを散見するけど。列車が乗用車に変わっただけだ。さすがに車から糞尿はないけど。

2022年6月3日:アメリカひじき

NHKワールドJAPANで放送している"Trails to Oishii Tokyo"という番組がある。日本に暮らす外国人が旅をしながら日本の食材の魅力を紹介する番組で視点が外国人だからとても新鮮味があり良くできた番組だ。

ある日、かんぴょうやひじきが取り上げられていた。ひじきを紹介しているとき、妻が横から画面をのぞき込み、アメリカひじきって言ったの誰だっけと僕に聞いたので、野坂昭如だよと筆記で答えた。僕の記憶は次のようなものだった。

野坂昭如の小説「火垂るの墓」に次のような話があった。敗戦近く米軍が降伏を促すビラとともに食料類も落下傘で落としていた。少年は紅茶の缶を拾った。少年は紅茶の葉を知らず「アメリカひじき」と思って喜んで食べた。

念のため調べた。

記憶違いだった。「火垂るの墓」と一緒に収録されていた「アメリカひじき」という小説に出てくるのだった。少年がひもじさで米軍捕虜の補給物資をくすねた紅茶の葉を「アメリカのひじき」だと勘違いして食べたというのが正しい。両作とも戦後の闇一時代を題材とし、相似形の少年が出てくる。そのため両作がごちゃ混ぜになって記憶を創作してしまったようだ。まあこの種の記憶違いは、害はないし雰囲気は近いものがあるので良しとしよう。両作併せて単行本として発行されてすぐ買ったはずだからもう50年以上前になる。

おまけ:金曜日は午前はデイサービスで入浴サービスを受けちょっとした運動をし、午後は作業療法士の出張サービスで本格的リハビリテーションを受ける日だ。デイサービスで看護師さんが面白い話を聞かしてくれた。昨日うちの近くに雷がドッカンと落ちたのよ、そしたらカメの風太がひっくり返って......

カメの姿を想像して笑いが止まらなかった。

2022年5月28日:ハゲ山

夢を見た。どこかの温泉地。日本酒を飲みながら、板前さんと会話している。男が言った。山を売ったら買い手が中国資本だったんですよ、後で聞いたらあっしの仲間も山を売ったんだって。ふーん日本は海外の人が不動産買うのにほぼ制約ないからね、旅館も買われたんじゃないの。そうなんですよ、はやらない旅館がね。やっぱりね、北海道はひどいらしいよ。ある日気が付いたら、ホテルが中国の秘密基地に......山が伐採されて一面ハゲ山なんてことに~。僕は自分の頭を撫でた。二人で笑った。

いつも嫌な苦しい夢がほとんどだが、夢とはいえ酒が飲めたし他愛のない夢を見ることができた。ずっと前にニュースで話題になったことが脳の片隅にあって連日見聞きするウクライナ戦争の映像や討論が引き金になったような気がする。

で、外国資本による不動産取得について調べてみると、

ー日本の不動産は、外国人であっても日本人と同様に所有権を取得する事が可能。土地についても所有権が認められております。日本においては、諸外国に見られる外国人向けの規制、または永住権や日本国籍の有無、ビザの種類による規制もなく、土地・建物共に外国人の不動産所有が認められております。

ー北海道では、これまで2946㌶(同約627個分)の森林が外国資本に買収されており、大半は中国資本がらみだという。

ー世界各国の外国資本による土地買収に対す問題は現状を放置している日本人の危機意識の欠如にあるともいえる。筆者は中国資本による日本への経済侵攻を「武器を持たない戦争」と位置づけている。それに耐えうる法整備や国づくりが求められている。これはもう〝待ったなし〟の課題だ。

などの記事が目についた。なんと、まだ野放し状態なのだ。延々とオンラインカジノでどうのこうのと番組つくりに手を抜いて貴重なリソースを無駄にし、視聴者をうんざりさせるTV局。ニュースショーでもいいからこの問題を取り上げたらどうかな。ニュースショーの司会者や心あるコメンテーター諸氏だって本音では忸怩たる思いなのでは......

2022年5月19日:理解不能

人口3000人ほどの山口県阿武町が新型コロナ給付金4630万円を1世帯に振り込んだ事件がニュースを賑わせている。解説によると、振込データの入ったフロッピーディスクは銀行に渡されて正常に対象住民に振り込まれたが、町役場職員が紙を1枚印刷してそれを振込依頼書として銀行に渡したため4630万円が一人の口座に振り込まれてしまったことが原因としている。ここで理解できないのは1枚印刷すると一人分しか印刷されないらしいがなぜ金額が総額なのかという点である。金額は10万のはずである。そもそもこの印刷プログラムは何を目的としているのか。一人の振込額が総額の4630万円になるのか。複数の職員がこの印刷物を見たらしいがなぜ気が付かなったのか、幼稚園児じゃあるまいし。いずれにしろ僕には理解不能で何だか気持ち悪い。

「町役場と金融機関とのデータのやり取りにフロッピーディスク(FD)を利用していたことが判明し、話題になっている」として今時フロッピーディスクが使われいることにあきれているというコメントが多い。ある女の子のキャスターはあたかも今時フロッピーディスクを使っていることがが誤送金の原因みたいな見当はずれのことをのたまっていた。僕は6年ほどアプリケーションソフト開発会社をやっていたことがあり、給与の振り込み依頼データをフロッピーディスクに書き込むプログラムを数社向けに作ったことがある。振込データを全銀協フォーマットに合わせてフロッピーディスクに書き込むだけの簡単で使いまわしのできるプログラムなので結構いい商売だった。メディアはフロッピーディスクが使われていることをも問題にしている。あるコメンテーターは、デジタル社会に云々と見当違いなコメントをしていた。フロッピーディスクは立派に役目を果たしている。テキスト形式なので相当な人数のデータでもフロッピーディスクで間に合うのだ。問題はテキスト形式で書き込まれているためテキストエディタでもWindows Notepadでもデータをちゃちゃいと書き換えられる点だ。Amazonでも外付け3.5インチフロッピーディスクドライやブフロッピーディスクやがたくさん出品されている。大した知識もないのにすぐ、戦前も含む64年間という長いスパンの昭和を十把一絡げに「昭和」云々という輩がフロッピーディスクを悪者にする。困ったものだ。

恐らく近いうちにフロッピーディスクに代わる記憶媒体を検討するだろう。記憶媒体を変えたってたいした意味はない。それと確実に銀行への受け渡し方法をネット回線にするという事が検討されるだろう。まあせいぜいデジタル庁にも頑張ってほしい^-^。ただ今回の事件は人為的ミスであることお忘れなく。それと小さな自治体が山ほどありITリテラシーが追いつくかも。

2022年3月19日:腹が立った話

3月16日震度6強(僕の住んでいるところは震度6弱)の激震に見舞われた。新幹線が脱線したという報道に驚いた。あのスピードで。これをうけて、JR東日本の市川東太郎副社長というお方が「この被害状況、今わかってる範囲での被害状況からの想定でまいりますと、福島と仙台の間というのはかなり被害状況、被害が大きいだろうというふうに考えておりまして、この区間の運転再開につきましては、年度内は厳しいのではないかというのが、現時点で把握している情報から考えているところです」と述べたとあるテレビ局で報じていた。僕は、ほう~年内は無理か、橋脚も被害を受けてるしなあ......と思った。別のテレビ局のニュースを見たら、「年度内(3月中)」と括弧書きで説明を加えていた。僕の早とちりと分かった。「年度」か、なあ~んだと思った。が、次第に腹が立ってきた。こんなときに会計年度を使うなんて、3月中、と言うのが常識だ。ぜんたいあなたの会社の会計年度が4月~翌年3月なんて知りやしないし、ふざけんな、まったく社会常識に欠ける。知らないのはオレだけ?それはないだろ。こんなことじゃあこの会社の先が思いやられる。

「ロシアへの追加の経済制裁で、政府はカニやサケなど、ロシア産水産物の輸入禁止措置は実施しない方向で調整に入った」というニュースにもあきれた。国民をバカにした忖度は止めろと言いたい。やたら腹が立つのは年のせい?

2022年3月15日:「キエフ独立広場」のライブカメラが復活

「キエフ独立広場」のライブカメラの映像が復活した。スクリーンショットをキャプチャした画像を示す。

赤線で囲ったバンクが追加されていた。ロシア軍がだんだんスラブ民族の聖地キエフに近づいてきたようだ。エッセイとは言えないかもしれない内容だが、この場を借りて少しでも何かを書かずにいられない。

赤線で囲ったバンクが追加されていた。ロシア軍がだんだんスラブ民族の聖地キエフに近づいてきたようだ。エッセイとは言えないかもしれない内容だが、この場を借りて少しでも何かを書かずにいられない。2022年3月12日:「キエフ独立広場」のライブカメラの映像が...

昨日まで見ることのできた「キエフ独立広場」のライブカメラの映像が今日(3月12日、土曜日)になって見ることができなくなった。昨日録画した映像ファイルがあるので見てほしい。それまでと違ってゼレンスキー大統領の演説から始まりその後独立広場の風景になった。それと左側の交差点に7個のX型のバリケードが置かれているのも前日と違っている。現在映像をライブで見ることのできるのは「キエフー聖ヨナスのトリニティ修道院」だけかもしれない。今日のミサの様子を録画することができたがサイズが大きいため編集してからいずれアップロードするかもしれない。もっともっと書きたいのだが体がいうことを利かないのが残念だ......

2022年3月4日:ハッカーとクラッカー

ハッカーとクラッカーの違いを明解に説明している文書がありましたので下記に紹介します。前から気になっていたのですが何でもかんでもハッカー云々と報じるのはハッカーにとって侮辱でしかないと思います。ハッカーとクラッカーと云う言葉をきちんと使い分けたいものです。ハッキングを行う目的あるいはその意図によって、その人がハッカーあるいはクラッカーのいずれかになるわけです。そんなこと知っとるわいという方には蛇足かもしれませんがあしからず。「小学生だって知ってるぞ」とか「国民を馬鹿にするな」などの批判の嵐を巻き起こした、環境大臣である小泉進次郎君の「プラスチックの原料って石油なんですよ!意外にこれ知られてないんですけど」発言よりはましと思うけど......^^

Here is

a list of the differences between Hackers and Crackers.

|

Parameters |

Hackers |

Crackers |

|

Definition |

Hackers are good people who hack devices and systems with good

intentions. They might hack a system for a specified purpose or for

obtaining more knowledge out of it. |

Crackers are people who hack a system by breaking into it and violating

it with some bad intentions. They may hack a system remotely for

stealing the contained data or for harming it permanently. |

|

Skills and Knowledge |

They have advanced knowledge of programming languages and computer OS.

Hackers are very skilled and intelligent people. |

These people may be skilled. But most of the time, they don’t even need

extensive skills. Some crackers only have a knowledge of a few illegal

tricks that help them in stealing data. |

|

Role in an Organization |

Hackers work with specific organizations to help them in protecting

their information and important data. They mainly provide organizations

with expertise in security and internet safety. |

Crackers harm an organization. These are the people from whom hackers

defend sensitive data and protect the organizations as a whole. |

いま世界のライブカメラを見ている。ここをクリックするとトップベージが表示され、画面の左側の[国別ライブカメラ欄から[ウクライナ 25]を選択してウクライナ国内の25か所のライブカメラの映像を見ることができる。[キエフ・ヨーロッパ広場]がお薦めだ。カメラアングルが自動的に切り替わるからだ。なぜ今ウクライナのライブカメラを紹介するかはあえて触れない。ただもともとのロシア民族の中心地はキエフだったと言うにとどめる。

2022年1月23日:知の巨人

先日偶然、NHKの『京都千年蔵プロジェクト 山本読書室~「知」を武器にかく闘えり~』という番組の再放送を観ていたく感動した。山本亡羊(1778年~1859年)の主催する山本読書室をめぐる多数の先達らの世界を描いた優れた番組である。また山本読書室の資料にある人工硝石の製造法を実際に試して成功している。水気のない床下の土が原料でどこかの学者が床下をはいずって土を収集姿が印象的だった。

僕はすぐに平賀源内(1728年~1780年)ー山本亡羊ー南方熊楠(1867年~1941年)と連なる、博覧強記の奇人変人の系譜のようなものを感じた。その中でも山本亡羊はその膨大な「知」を山本読書室に集う人々を通じて社会に広め影響した点で飛ぬけた存在だと思う。

その広範かつ強烈な好奇心と行動力は「山本読書室資料仮目録」を見るだけでも自明だろう。またカレントアウェアネス・ポータルの「京都府立京都学・歴彩館、「山本読書室資料」の公開開始を発表:一部資料が閲覧可能に」というコンテンツも参考になる。

こうした圧倒的な「奇人変人」の生活しやすい世界が望まれる。

2021年12月12日:中原中也のことなど

通所リハビリテーションに行くときなどはFire HD8タブレットとスマートフォンRakuten Mini(テザリングでWiFiとして使用)を持参して空いた時間は音楽を聴きながらKindleブックを読んだりメールを確認したりしている。Rakuten Miniというスマホとして超小型(約106.2 x 約53.4 x 約8.6 (mm))の機種を選んだのはWiFiとして使うことが主目的だったからだ。kindle本はタブレットで読んでいるのだが、あるときスマホで読んだらどうなるのかと思ってkindle電子書籍リーダーアプリをRakuten Miniにダウンロードしてみた。やっやっ案外読めるではないか、17文字X5行で、少ないからかえって集中できるかも。こんな具合である。本体枠は暗く映ってるが白である。

しばらく前、Rakuten Miniで中原中也電子全集(全449作品)を読んでいたら「秋の一日」という詩編のなかに「ヤンキイ」という言葉が出てきた。あの時代に(中也は1907年<明治40年>生誕ー1937年<昭和12年>歿)すでに「ヤンキイ」という言葉が使われていたのか調べてみると、明治・大正から使用されていたらしい。

それよりもなぜ突然括弧書きで、(ーーー水色のプラットフォーム~いやだ!)が出てくるのか不思議に思った。この詩篇は横浜を訪れた際に作られた。どうやら横浜のバタ臭さが中也のお気に召さなかったらしい。それが、(水色のプラットフォームと燥ぐ少女と嘲笑うヤンキイはいやだ いやだ!)となったらしいのだ。

色々読んでいるうちに中原中也がチビで極めて酒癖が悪いのを思い出した。そして中也と太宰治のからみを壇一雄が書いていていたのも思い出した。確認するためさっそく檀一雄著「小説 太宰治」のkindle本を買った。まだ若い頃の記憶がよみがえってきた。当該の箇所を抜粋する。

寒い日だった。中原中也と草野心平氏が、私の家にやって来て、丁度、居合わせた太宰と、四人で連れ立って、「おかめ」に出掛けていった。初めのうちは、太宰と中原は、いかにも睦まじ気に話し合っていたが、酔が廻るにつれて、例の凄絶な、中原の搦みになり、

「はい」「そうは思わない」などと、太宰はしきりに中原の鋭鋒を、さけていた。しかし、中原を尊敬していただけに、いつのまにかその声は例の、甘くたるんだような響きになる。

「あい。そうかしら?」そんなふうに聞えてくる。

「何だ、おめえは。青鯖が空に浮んだような顔をしやがって。全体、おめえは何の花が好きだい?」

太宰は閉口して、泣き出しそうな顔だった。

「ええ? 何だいおめえの好きな花は」

まるで断崖から飛び降りるような思いつめた表情で、しかし甘ったるい、今にも泣きだしそうな声で、とぎれとぎれに太宰は云った。

「モ、モ、ノ、ハ、ナ」云い終って、例の愛情、不信、含羞、拒絶何とも云えないような、くしゃくしゃな悲しいうす笑いを泛うかべながら、しばらくじっと、中原の顔をみつめていた。

「チエッ、だからおめえは」と中原の声が、肝に顫うようだった。

そのあとの乱闘は、一体、誰が誰と組み合ったのか、その発端のいきさつが、全くわからない。

|

|

第二回目に、中原と太宰と私で飲んだ時には、心平氏はいなかった。太宰は中原から、同じように搦まれ、同じように閉口して、中途から逃げて帰った。この時は、心平氏がいなかったせいか、中原はひどく激昂した。

「よせ、よせ」と、云うのに、どうしても太宰のところまで行く、と云ってきかなかった。

雪の夜だった。その雪の上を、中原は嘯うそぶくように、

夜の湿気と風がさびしくいりまじり

松ややなぎの林はくらく

そらには暗い業の花びらがいっぱいで

と、宮沢賢治の詩を口遊んで歩いていった。

飛島氏の家を叩いた。太宰は出て来ない。初代さんが降りてきて、

「津島は、今眠っていますので」

「何だ、眠っている? 起せばいいじゃねえか」

勝手に初代さんの後を追い、二階に上り込むのである。

「関白がいけねえ。関白が」と、大声に喚いて、中原は太宰の消燈した枕許をおびやかしたが、太宰はうんともすんとも、云わなかった。

あまりに中原の狂態が激しくなってきたから、私は中原の腕を捉えた。

「何だおめえもか」と、中原はその手を振りもごうとするようだったが、私は、その儘雪の道に引き摺りおろした。

「この野郎」と、中原は私に喰ってかかった。他愛のない、腕力である。雪の上に放り投げた。

「わかったよ。おめえは強え」

中原は雪を払いながら、恨めしそうに、そう云った。それから車を拾って、銀座に出た。銀座から又、川崎大島に飛ばした事を覚えている。雪の夜の娼家で、三円を二円に値切り、二円を更に一円五十銭に値切って、宿泊した。

明け方、女が、「よんべ、ガス管の口を開いて、一緒に殺してやるつもりだったんだけど、ねえ」そう云って口を歪めたことを覚えている。

中原は一円五十銭を支払う段になって、又一円に値切り、明けると早々、追い立てられた。雪が夜中の雨にまだらになっていた。中原はその道を相変らず嘯くように、

汚れちまった悲しみに

今日も小雪の降りかかる

と、低吟して歩き、やがて、車を拾って、河上徹太郎氏の家に出掛けていった。多分、車代は同氏から払ってもらったのではなかったろうか。

当時の無頼派と言われた人たちのなんとも壮絶な一場面である。これを読むと、中也の「汚れちまった悲しみに......」という詩編が楽譜を得て奏でられ、心に染み入るではないか。

はからずも壇一雄は(無頼派の中では)長生きをしたので数々著作を通じて時代の語り部となった。 同様に安岡章太郎、吉行淳之介、遠藤周作など「第三の新人」と呼ばれる作家たちの時代の語り部となったのは「良友悪友」や「文士の友情」などの著作のある安岡章太郎である。僕はこの人たちの精神風景になぜか郷愁のようなものを感ずるのである。特に安岡章太郎と島尾敏雄は。

最初の脳梗塞で入院中、看護師の一人に島尾という人がいたのである日「島尾敏雄のご親戚ですか」と尋ねたところ「よくご存じですね、初めて聞かれました、実は私にいとこが......」と答えられた。詳しい関係は忘れてしまったがとにかくと親戚関係にあることに間違いなくえらく感激したものだ。 どうも次から次へと思いが止まらないのでこの辺りで失礼する。

スマホから始まって「第三の新人」までエッセイと呼ぶにはなんとも支離滅裂な内容になってしまったがご容赦を......

2021年10月7日:甘ければいいわけではない

いつ頃のことだったがさっぱり記憶にないが、トウモロコシがいつものように親指で実をはずそうとしたがはずれない、で、かみついた。ビックリした。甘いのである。母はスイートコーンというんだよ、甘くておいしいじゃないかとのたまった。僕にはトウモロコシが甘いということが耐えられなかった。おまけに実を親指で数個ずつまとめてはずせない。僕はひどく憤慨したのを覚えている。以来、大好きだったトウモロコシはめったに口にすることがなくなった。

焼きトウモロコシに醤油を塗って食べるにしても、甘いものに醤油では台無しだ!なんでも甘ければいいわけではない、と僕は思う。僕らが昔食べていたのはもちトウモロコシという品種らしい。

話は変わるが僕は山形風の牛肉に醤油味の芋煮が好きである(地域によっては豚肉にみそ味と宮城風のところもあるが)。初めて芋煮なるものを食べたのは宮城に引っ越して間もない時だった。期待に反して何のことはない豚汁のジャガイモを里芋に代えておまけに具も少ないのでががっかりしたものだ。ジャガイモ好きの僕には豚汁のほうが......

僕の作る山形風芋煮は女房も息子も絶賛する。芋煮と言えばもう一つ主役の里芋だ。あるとき山形でたまたま買ってきた里芋で芋煮を作った。里芋がこれまでになくびっくりするくらい旨かった。里芋ってこんなに旨いものなかとあらためて思った。その美味しさはとても言葉では言い尽くせないものだったのだ。はは~ん、これが渡辺えりさんが世界一おいしい里芋と絶賛する「悪戸芋」かと納得した。芋煮会の季節である。今は作ることも食べることもままならないが......

2021年9月19日:パラリンピックを観て

ボッチャという競技を始めて観たがすごく感動した。特に金メダルを獲得した杉村英孝さんの絶妙な技はただ驚嘆のほかはない。またさまざまな障害の程度の人が競技に参加できるように投球手段とルールを工夫した人々も偉いと思う。もちろんほかの競技も。右足は膝まで、右手は肘までしかないく、左手も短く、指は1本だけの選手が泳ぐ姿は言葉にできない......

開会式でこれはオリンピックでもそうだったが、選手団の入場の時、花道の両側に並んだボランティアがムームーみたいな衣装で両手を挙げてクラゲみたいにフニャフニャ踊っていたのが私には不快だった。まあ個人の好みもあり一概に言えないがもう少し考える余地もあっただろう。

私は身体障碍者1級だが肉体の欠損はなく、両側片麻痺である。食べることと話すことができないのはかなりのストレスだが。こういう思いは適切でないかもしれないがパラリンピックの出場選手には大いに励まされたのも事実である。

3年後を楽しみにリハビリに一層励もうと気持ちを新たにした次第である。

2021年8月24日:記憶の糸口

以前読んだ短編小説で何故か最近ちらちら思い出して題名は何だったかどうしても思い出せないものがあった。ある男がピストルを持った男に追われ、壁の中に入って消える。追っている男は壁に向かってピストルを撃つ。男の姿は見えないが心臓の位置とおぼしき位置から壁を伝わって血が……という話である。うろ覚えだが何故か無性に読みたくなった。もちろん2階の書斎で探せばあるのだがそれはできない。作者はアポリネールということは確かだ。題名が分からない。Wikipediaでアポリネールの小説のリストを調べたがそれらしき題名は見つからない。ごく短いものだから短編集に含まれているのだろうと推測した。で、いつもの方法で記憶を喚起することにした。すなわち、あいうえお50音の引き出しを一つずつ開くのだ。幸いなことに「お」の引き出しを開きあれこれ想念していると間もなく、オノレ…、という言葉が浮上してきた。そこで、「アポリネール」と「オノレ」をキーワードにGoogleで検索すると、「オノレ・シュブラックの失踪」が見つかった。これだ。やっとつかえが取れた。このサイトで読むことができる。記憶とはちょっと違うが(血が流れていたような気がするがなあ)、初めて読んだときの感動がよみがえった。

僕は長いこといわゆるスタン国の7か国(キルギスタンがキルギス共和国になったため現在6か国。「スタン」とは、ペルシア語で「土地」という意味でたとえばカザフスタンは「カザフ人の土地」という意味)をそらんずることで自分のボケ具合を診断していた。一つ二つ思い出せないことがよくあったがそんなときは、あいうえお50音の引き出しを一つずつ開く方法をとった。先頭の音がトリガーとなって記憶を引きずり出すのだと思う。

2021年7月3日:中国地図を見て思ったこと

ウイグル族への「人権侵害」が度々報道されている。ウイグルといえばまだ若い頃、50数年前、横浜の中華街をぶらついていると赤い表紙のウイグル語の毛語録が山積みになっていたものだ。手に取って見ると不思議だが魅力的な文字が並んでいた。で、あらためてGoogle マップで中国の地図を眺めてた。全土を俯瞰できるスケールにするとあることに気づいた。3つの自治区(チベット自治区、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区)が以外と大きく、それぞれが日本の面積の3倍以上あり、まるで、全方位ではないが、城の堀のように位置している。かつては北方民族に侵入に備えて万里の長城を築いた民族である。中国はこの3つの自治区を外敵に対する壁あるいは堀のつもりで扱っているのかも知れないと思った。壁や堀には、民族の文化や人権など考慮されない。

2021年6月30日:掌編小説について

最近Googleが提供するBloggerを使ってブログを作成して公開した。おもに掌編小説を随時投稿している。というわけで今日は掌編小説について思いつくままに書いてみようと思う。

まず、掌編小説とは、である。

Wikipediaから引用させてもらう。

「掌編小説(しょうへんしょうせつ、掌篇小説)は、短編小説よりもさらに短い作品を指す。「短い短編小説」であるショートショートよりも短い小説(story)とされるが、散文詩的なものもあり明確な基準はない。掌篇小説という名称は、中河与一が名付け親だとされ[1][2]、それまでは、岡田三郎が「二十行小説」、武野藤介が「一枚小説」などと呼称していた[1][注釈 1]。短編小説や中編小説にも、ごく短い小説が連続する体裁を持った作品はあるが、掌編小説は、より長い作品の要約や抜粋、一部分や小品文ではなく、それ自体が単独の物語として完結するものである[1]。描く作品内容・ジャンルは多岐にわたる。

--

明確な字数上の定義はないが、コンテストでは300字、400字、500字、600字、800字など応募規定に字数制限が科されていることが多い。またそれらを目安に厳密な定義が提案されることもある。例えば川又千秋が提唱する三百字小説などである。字数そのものではなく、「400字詰め原稿用紙何枚」といった形式で字数制限を設ける場合もある。

--」

英語では"Flash fiction"が「掌編小説」に当たると思うので、英語のWikipediaも調べてみた。

「Flash fiction is a fictional work of extreme brevity[1] that still offers character and plot development. Identified varieties, many of them defined by word count, include the six-word story;[2] the 280-character story (also known as "twitterature");[3] the "dribble" (also known as the "minisaga," 50 words);[2] the "drabble" (also known as "microfiction," 100 words);[2] "sudden fiction" (750 words);[4] flash fiction (1,000 words); and "micro-story".[5]

Some commentators have suggested that flash fiction possesses a unique literary quality in its ability to hint at or imply a larger story.[6]

--」

読んでいるうちに面白い記述で出くわした。

「"For sale: baby shoes, never worn." is a six-word story, generally attributed to Ernest Hemingway, although the link to him is unsubstantiated.[1][2] It is an example of flash fiction」.

世界一短いFlash fictionの例として"For sale: baby shoes, never worn."が挙げられている。日本語にすると「売ります。赤ん坊の靴。未使用」。

これはヘミングウェイの作品とされ、根拠は「ーー友人たちと昼食をとったレストラン(リューホーズともザ・アルゴンキンともいわれている)で、ヘミングウェイは6つの単語で全ストーリーをつくってみせるほうに10ドル、といってテーブルの親になった。賭け金がそろうと、ヘミングウェイはナプキンに「売ります。赤ん坊の靴。未使用」と書いてテーブルに回した。そして彼は賭け金を総取りしたのである[2]。」という逸話であるとされているが真偽のほどは.....

いずれにしても、たった6ワードの奥底に赤ちゃんを失った悲しみが含意され表現されている。

次のような記述も見られる。

「“Never worn” can invoke many possible meanings, but perhaps most common is the tragedy of child loss. Those baby shoes were never worn, because the baby wasn’t there to wear them.」

つまり「未使用」という言葉が子供を失う悲劇を想起させるというのだ。たった2ワードで。

短いといえばご存じの方も多いと思うが世界一短い手紙が有名だ。「レ・ミゼラブル」を出版した後のビクトル・ユーゴと出版社のやりとり。「?」ー「!」すなわち「本の売れ行きはどうだい?」ー「順調に売れています!」

伊奈かっぺい氏の十八番、「どさ」ー「ゆさ」。「どこに行くの?」ー「いまから風呂に行くところだよ」の意味。究極の津軽弁ではないかと思う。

2021年5月27日:スマホを捨て街に出よう

我々ホモ・サピエンスをホモ・サピエンスたらしめるものは優れた「知覚」である。またホモ・サピエンスとはユヴァル・ノア・ハラリ. サピエンス全史(上)によれば「自らを厚かましくもホモ・サピエンス(「賢いヒト」の意)と名づけた私たち自身の種」である。僕はサラハ氏のこの諧謔的表現が気に入っている。まあ、とにもかくにも我々ホモ・サピエンスは賢いのである。知覚は世界と脳の間を媒介する。つまり我々は知覚を通じて世界を知るのである。たとえば車窓から風景の移ろいを眺めるだけで我々は世界とのつながりを獲得し、想像力を養うことができる。知覚には視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などがありいずれも同様な役割を果たす。

ところがこの知覚の卓越した役割を阻害するものが現れた。スマートフォンである。またデジタル化の一部勘違いである。特に子供にはデジタル・デバイスを与えないようにしよう。本は紙の本に限る。パラパラめくって全体を俯瞰し匂いを嗅ぎ手触りを感じ知覚を総動員する。電車の中でも窓外の風景を眺めることをせず、また他者の観察も怠る、常に小さな画面に熱中し、イヤホンで聴覚を封鎖してしまう。

キルケゴールは「不安は自由の眩暈である」と云う。つまり人間が自由であることこそが「不安」を誘因するのだ。自由であるためにはこの「不安」と対峙せねばならない。ところが多くの賢いヒトがLINEやSNSで他者との過剰な関わりを強めあるいは徒党を組み、「不安」との対峙を避け、自由を放棄してしまう。

もちろんデジタル・デバイスのもたらす恩恵は尋常ではない。だが脳が出来立てほやほやの子供のうちはデジタル・デバイスを与えてはならない。若年、青年のうちは「賢く」コントロールして使用することが肝要だと思う。でないと自ら「決定する」自由を失う。知覚を介して「想像力を養う」ことが最優先されるべきだろう。何せ我々ホモ・サピエンスは「賢いヒト」なのだから。

Note

寺山修司のエッセイ集「書を捨てよ、町へ出よう」は単純にタイトルのみを読むと誤解されやすい。彼の人となりを知って初めて真意が見えてくる。つまりたっぷり本を読んだうえで書を捨て、本を携えて街に出るのである。寺山修司はそれを実践した。このタイトルを敬意をこめて修辞的に借用した。

2021年5月3日:古典文学と下ネタ

元気なころは寝床でうつ伏せで本を読みながら寝落ちるのが常だった。おまけに酒も飲んでいるし不眠などとは縁がなかった。が今はできないのでもっぱら某サイトに豊富にある小説の朗読やラジオドラマの音声ファイルをMP3プレーヤーに転送して寝ながら聴いている。便利になったものだ。文学作品も良いが「青春アドベンチャー」などは結構楽しめる。先日、古典の宇治拾遺物語と今昔物語の一部を聴いていたら下ネタが結構多いのに思わずほくそ笑んでしまった。それで例によって宇治拾遺物語のkindle版(中島 悦次. 宇治拾遺物語 (角川ソフィア文庫). 株式会社角川学芸出版. Kindle 版.)を買って原文で確かめでみた。

巻第一 六

中納言師時、法師玉莖(たまくき)檢知事

これもいまはむかし、中納言師時(もろとき)といふ人おはしけり。その御もとに、ことの外に色くろき墨染の衣のみじかきに、不動袈裟といふけさかけて、木錬子の念珠の大きなる、くりさげたる聖法師入きて立てり。中納言「あれは、なにする僧ぞ。」と尋らるゝに、ことのほかにこゑをあはれげになして、「かりの世はかなくはかなく候を、しのびがたくて、無始よりこのかた、生死に流轉するは、せんずる所煩惱にひかへられて、いまにかくてうき世を出やらぬにこそ。これを無益なりと思とりて、煩惱を切すてて、ひとへにこのたび生死のさかひをいでなむと、思とりたる聖人に候。」といふ。中納言、「さて煩惱をきりすつとはいかに。」と問給へば、「くは、これを御らんぜよ。」といひて、衣のまへをかきあげてみすれば、まことにまめやかのはなくて、ひげばかりあり。「こはふしぎの事かな。」とみ給程に、しもにさがりたるふくろの、事のほかにおぼえて、「人やある。」とよび給へば、侍二三人いできたり。中納言「その法師ひきはれ。」との給へば、ひじりまのしをして、阿彌陀佛申て、「とくとくいかにもし給へ。」といひて、あはれげなるかほげしきをして、足をうちひろげ て、おろねぶりたるを、中納言、「あしをひきひろげよ。」とのたまへば、二三人よりて引ひろげつ。さて小侍の十二三ばかりなるがあるを、めしいでて、「あの法しのまたの上を、手をひろげてあげおろしさすれ。」との給へば、そのまゝにふくらかなる手してあげおろしさする。とばかりある程に、この聖まのしをして、「いまは、さておはせ。」といひけるを、 中納言、「よげになりに たり。たゞさすれ。それそれそれ。」とありければ、聖、「さまあしくあしく候。いまはさて。」と云を、あやにくぞさすりふせけるほどに、毛の中より松茸のおほきやかなる物の、ふらふら といできて、腹にすはすはとうちつけたり。中納言をはじめて、そこらつどひたる物どももろごゑにわらふ。聖も手をうちて、ふしまろびわらひけり。はやう、まめやか物を、したのふくろへひねりいれて、そくひにて毛をとりつけ て、さりげなくして人をはかりて、物をこはんとしたりけるなり。狂惑の法師にてありける。

巻第一 一四

小藤太聟事

これも今は昔、源大納言定房といひける人の許に、小藤太といふ侍ありけり。やがて女房にあひぐしてぞありける。むすめも女房にて使はれけり。この小藤太は殿の沙汰をしければ、三とほり四とほりに居ひろげてぞありける。此女の女房に、なまりやうけしのかよひけるありけり。よひに忍て局へ入にけり。曉より雨ふりて、え歸らで局に忍てふしたりけり。此女の女房は、うへへのぼりにけり。此聟の君、屏風を立まはしてねたりける。春雨いつとなくふりて、歸べきやうもなくて、ふしたりけるに、此しうとの小藤太、『此聟の君つれづれにておはすらん』とて、さかな折敷にすゑてもちて、いま、かた手に提に 酒を入て、えんよりいらんは人みつべしと思て、おくの方より、さりげなくてもて行に、此むこむこの君はきぬをひきかづき て、のけざまにふしたりけり。『 此女房のとくおりよかし』と、つれづれにおもひてふしたりける程に、おくの方より遣戸(やりと)をあけたれば、うたがひなく此女房のうへよりおるゝぞと思て、 きぬをば顏にかづきながら、あの物をかきいだして、腹をそらして、けしけしとおこしければ、小藤太おびえてのけされかへる程に、さかなも打ちらし、酒もさながらうちこぼして、大ひげをさゝげてのけさまにふしてたほれたり。かしらをあらう打て、まくれ入てふせりけりとか。

原文でも大体は分かると思うが、もっと正確に知りたければ、現代語訳をブラウザーで検索すれば見つかると思う。宇治拾遺物語は鎌倉時代前期の作である。随分性に対しておおらかな時代だったのがうかがえる。音声ファイルを聴いた限りでは今昔物語は下ネタの宝庫(?)の様だが下ネタというより猥本(死語?)のようだ。確か新編日本古典文学全集が3、4冊2階の仕事部屋にあるが残念ながら宇治拾遺と今昔物語はない。この全集は注・原文・現代語訳が同一ページに3段組みで配置してあって読みやすいのでお薦めする。

2021年4月25日:よしなしごと

徒然草の序文「つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」の現代語訳は様々ある。たとえば、

することもなく手持ちぶさたなのにまかせて、一日中、硯に向かって、心の中に浮かんでは消えていくとりとめもないことを、あてもなく書きつけていると、(思わず熱中して)異常なほど、狂ったような気持ちになるものだ。

特にやることもないままに、一日中硯にむかって、心に浮かんでは消えていく何ということも無いことを、なんとなく書き付けると、あやしくも狂おしい感じだ。

することもなく于持ちぶさたなのにまかせて、一日中硯に向かって、心に浮かんでは消えていく、とりとめもないことを、何ということもなく書きつけていると、妙に正気を失ったような気持ちになる。

ちなみにDonald Keene氏による英訳は次の通りである。

What a strange, demented feeling it gives me when I realize I have spent whole days before this inkstone, with nothing better to do, jotting down at random whatever nonsensical thoughts have entered my head.

さてどれが一番しっくりくるだろう.....

今、「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」(ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳)のkindle版を読んでる。実は大分前、上巻だけ単行本で読んだことがあり、その奇想天外とも言えるダイナミックな「たられば」の展開に度肝を抜かれた。ネアンデルタール人とデニソワ人からカール・マルクスまでバウンドする「知」のトランポリンで遊ぶことができる。並の歴史書ではない。特にコロナ禍のいま巣ごもりして読むことをお薦めする。

「楽天グループが中国IT大手の騰訊控股(テンセント)子会社から出資(657億円)を受けたことに日本政府が警戒を強めている。」という記事に驚いたと同時にがっかりした。テンセントの子会社は楽天株の3・65%を保有する大株主となった。日本郵政から1499億円の出資を受けてるのだから他の日本の出資者から657億円くらい調達できなかったのか。なぜいま中国なのか、正気の沙汰ではない。今日メルカリで買ったスマホ本体RAKUTEN MINIが届いた。あとは楽天に申し込んで開通するだけだ。僕は重度の嚥下障害と講音障害で話すことができないため、これは主としてテザリング機能でWiFiとして使用する。RAKUTENの料金体系のほうが今使用しているポケットWiFiより安く済むからポケットWiFiは解約する。それと色々な場面で認証のため携帯の電話番号が必要になるから。

ユリ・ゲラーと小林秀雄:妙な取り合わせであるが、時代を見ると重なっているから不思議でないのだ。Youtubeに小林秀雄の講演の音声ファイルがあるので是非聴いてみていただきたい。他にも小林秀雄の講演会の音声ファイルがYoutubeにたくさんあるから聴いてみることをお薦めする。

2021年4月4日:正倉院宝物

2016年夏最初の脳梗塞発症の前、多分TVで紹介された正倉院宝物の美しさにいたく感動して写真集か何かないかと探していたことを突然思い出した。シルクロードの面影を色濃く残す工芸品に魅了されたのだ。今度はデジタル書籍で適当なものがないか調べていたら宮内庁のWebサイトに出くわした。あまり期待もせずに「HOME」ページを眺めていたら「正倉院宝物紹介」というタイトルのページがあったので早速閲覧して驚いた。実に行き届いたデザインのWebサイトである。「瑠璃の坏」、「漆胡瓶」、「螺鈿紫檀五絃琵琶」などの工芸品、「鳥毛立女屏風」などの屏風類、その他文書類など多彩な品々が整理され検索可能で、この種のものでこんなに洗練されたWebサイトは見たことがない。当分楽しめそうだ。ぜひご覧になっていただきたい。

2021年3月11日:3.11

東日本大震災から10年になる。自宅は津波の被害は受けなかったがインフラは壊滅状態だった。でも幸運なこともあった。妻は津波被害にあった仙台空港内に勤め先があったがちょうどこの日は休みだった。僕はフリーランスの翻訳者だったから時間が空けばいつも素早く釣り場に直行という生活を送っていたが前日から息子が大学を続けるかどうかの問題で横浜から帰っていたので家にいた。あの日のことは書くときりがないが、一つだけ言っておきたいことがある。

翌々日から給水車による給水が始まった。僕は幸い20リットルの水タンクを持っていたのでキャリアに縛り付けて給水場となっていたハナトピアに向かった。すでに長い列がいくつかできていたが整然としていた。水タンクを持っている人はあまりいなくてペットボトルの空ボトルをいくつもかかえてる人が多かった。自衛隊の給水車のほかに立派な給水車があった。銘板を見ると、岐阜羽島とあった。驚いた。震災から2日目に岐阜から宮城まで駆けつけてくれたのだ。殊勝にも、日本人でよかったなあ、と感じた一瞬であった。

2021年2月10日:クジラのベーコン

昭和43年ころだったと思うが、知り合いのE君は、当時坊ちゃん大学と言われた私立のK大学の法学部に3次補欠で入学した。当時の国公立大学の学費は今では信じられない程安く、月謝は1,000円、入学金4,000円(6,000円かな。忘れた)、とにかく私大とは大きな差があり、国公立大学な合格すれば私大は学部にもよるが辞退する人が今よりもずっと多かったから、辞退を見込んで補欠という形で定員を確保していた。E君は3次だから国立大学の二期校の入試が終わるまで気が気ではなかった。

それでも無事K大学に入学したE君は山岳部に入った。ある日先輩から登山時の食料の調達を仰せつかった。リストにベーコンXX㎏というのがあったのでE君は当然クジラのベーコンを購入した。すると先輩にこっぴどく怒られた。なぜ怒られたのか納得がいかなかったそうだ。あの時代、僕らはクジラのベーコン以外のベーコンは聞いたことも、当然見たこともなかったのだ。豚肉のベーコンを。「やっぱり、K大は違うなあ」とE君はなげいていた。少なくとも昭和30年代、カツといえば、鯨カツの時代だった。多くのに日本人にとって。

だけど今わざわざ高価なクジラのベーコンを食べたいとは思わない。2016年夏まで僕は燻製作りが趣味の一つだったので自家製のベーコンを食べていた.....

2021年1月16日:エリザベス・ジェーン・コクラン(別名ネリー・ブライ)

Amazonプライムビデオで「エスケーピング・マッドハウス」という映画を観た。ネリー・ブライという名前しか記憶にない精神病患者が劣悪と噂のあるブラックウェル島のニューヨーク市精神病院に入れられ、その劣悪な環境での日常が映しだされるなか、突然状況が変化する。正気に戻って、これは実は精神病院の潜入取材だったのだったのだと訴える。しかし病院は頑として認めず、最終的には新聞社側が法的処置をちらつかせて引き取られる。危なくネリーは一生病院の中から出れなくなるところであったというストーリー。これは実話で、エリザベス・ジェーン・コクランという女性記者が新聞社に企画を持ち込んで自ら狂人を装って10日の潜入取材を実行したいうのだ。彼女の記事を受けて現地調査が行われたが、精神病院はブライがいた時とは様変わりしており、住環境はきれいになり、食事も改善していたそうだ。その後、市はブラックウェル島の予算を増額し、他市の市営精神病院も追加予算を計上した。よく狂人を装って入院できたものだ。

彼女の旺盛な行動力その後も続き、1888年にはジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』をモデルとして実際にリポーターを世界一周させるという企画を提案した。女性では危険だという反対を説得して、自らが1889年11月14日にニューヨークを出発した。当時彼女は25歳だった。そして1890年1月21日にサンフランシスコに無事着いた。旅の途上念願のジュール・ヴェルヌにも会うことができたという。

旅の詳細は"Around the World in Seventy-Two Days"(七十二日間世界一周)に記されている。さっそくAmazonで探したらAround the World in 72 Days (English Edition) Kindle版があったのですぐ買った。338円なり.....

途中日本にも5日間滞在し、横浜、東京、鎌倉などを観光した。これは同書の"Chapter 15 One Hundred and Twenty Hours in Japan"に記されている。日本のことを「愛と美と詩と清潔の国(the land of love-beauty-poetry-cleanliness)」と評し、異常なくらいほめている。評価は主に中国と対比によってなされている。"The Japanese are the direct opposite to the Chinese.The Japanese are the cleanliest people on earth,the Chinese are the filthiest;the Japanese are always happy and cheerfu1,the Chinese are always grumpy and morose;the Japanese are the most graceful of people,the Chinese the most awkward;theJapanesehave few vices,the Chinese have all the vices in the world; in short, the Japanese are the most delightful of people,the Chinese the most disagreeable."てな具合だ。中国に対して少々ひどすぎる気がしないでもないが.....それにしても1800年代は、イギリスのイザベラ・バードといい、実にたくましい女性がいたものだ.....

僕のような顔面、上肢、下肢が両側片麻痺で活動の限定された人間にとって無名な映画もたくさん提供しているAmazonプライムビデオはありがたい。実際、物品購入、本、映画など色々な面でAmazonに依存する割合が極めて多い。健康ならばそれほど依存することもないのだろうが。

「イントゥ・ザ・スカイ ~気球で未来を変えたふたり~」もなかなか面白い。これも実在の人物の話だが、実話とはだいぶ違う。でも気球乗りについて色々調べるきっかけを与えてくれた。観て調べて読んで新たな知識を得ること、それがわずかな楽しみのひとつである。

映画「赤い風車」もなかなか良かった。赤い風車は言わずと知れたパリにあるキャバレー「ムーラン・ルージュ」だ。残念ながら僕は訪れたことはないが。「ムーラン・ルージュ」を中心としたロートレックの生活をえがいた映画だ。ロートレックは 13歳のとき左脚を14歳のとき右脚を骨折(原因は、両親がいとこ同士の結婚だったので遺伝子疾患だと考えられている)してそれ以降、脚の発育が止まってしまい、大人になっても脚は子供のまま、胴体は正常に成長し障害が残った。映画の中でロートレックがテーブルから立ち上がったとき、あれっ、と思った。それまで僕は障害のことは知らなかった。彼の実際の写真がのこっている。ロートレックの偉大な画業と苦悩がよくわかる、悲しいが良い映画だった。

これは大晦日から少しずつを書いてるが、パソコンの横にあるテレビから何度も「1都3県としてワンボイスで」という言葉が聞こえてくる。

Cambridge Dictionaryで調べてみるとWith one voiceの見出しで次のようにあった:

If a group of people express an opinion or decide something with one voice, they all agree:

・The committee decided with one voice to accept the proposal.

つまり、一つにまとまる、満場一致で、全員一致で、の意味でワンボイス自体の用法は正しいことが分かったのだが、なんで日本語でわなくわざわざ「ワンボイス」なのか.....裏に小池百合子都知事の影が.....

一方「ワンボイスの原則」というのがある:

本来「1つの声で語る(with one voice)」という意味であり,危機の際に一貫したメッセージを伝えることの重要性を意味している。

ということらしい。この場合は用語らしいのでよしとするが.....

なんだか話の脈絡が怪しくなってきたのでこの辺りで失礼する。

2020年12月6日: 思い入れ

我が家の外壁と屋根の塗装、その他の補修・交換を3週間かけて行った。その際、塗装屋さんの一人から、妻が興味深い話を聞いてきた。「父ちゃんと同じNorth FaceのTシャツを着てる職人さん、副業で釣り竿専門の古物商やってんだって。竿のほかに釣りに関係するものなら何でも引き取るから旦那さんの許可もらえないか、ていうの。どうする。」一瞬ためらったが、最初の脳梗塞後なら手伝ってもらえば釣りも可能だったろうが、再発後はどう考えても、たとえ手伝ってもらったとしても釣りは無理だと思い引き取ってもらうことにした。23のときから始めて倒れる3日前にはちょっとした渓流で釣りをしていた、海釣り、船釣り、渓流釣り、ボート釣り、サーフで投げ釣り等などあらゆる釣りを楽しんでいたから物置一杯釣り具が占有している.....さすがに寂しい.....愛着も思い入れもある、二束三文で貰われていくと思うと。

ところでその副業で古物商やってる職人さん、岩手の釣りの専門学校出てるんだってと妻が言った。その専門学校は今はもうないそうだ。へえ~と思って検索すると、他県にあった、釣りの専門学校が。「総合学園ヒューマンアカデミーフィッシングカレッジは、次代のフィッシング業界を担う人材の育成に努める日本初の釣り専門教育機関です。」とある。ふう~ん、そうなのか。なんでもあるんだなあ....

ぼんやり次は本か.....初版本はあらかた酒代に消えたが、それは少数で、まだまだたくさん残っている、最近のもの以外は煙草のヤニや経年劣化で状態は悪いが思いれのある本もたくさんある、例えばレイモン・ラディゲの全一巻の全集、確か渋谷の大誠堂の階段を登り切った脇の棚にあったのを見つけたときは興奮したのを鮮明に覚えている、ロンドンの書店でアランシリトーの原書を5冊買ってレジに持って行ったとき金を払ってもそのまま持っていけとばかりに何も袋をくれないから頭にきて、何か本をぶら下げるものないのかと言ったら(何故かこういうときは英語が流暢になる)やっと手提げ紙袋を出したことなど.....昨日のことのように.....それからフランスの叢書の日本語版である岩波新書サイズの「文庫クセジュ」.....まあまだ時間はあるからな.....2、3冊は棺桶に入れてもらってもいいかな.....最近買っている電子書籍はどうかな、最近Kindle本で翻訳版と原書を両方読んだカズオ・イシグロの"Never Let Me Go"(邦題:わたしを離さないで)は久々に感動した、訳者もなかなか素晴らしい.....などととりとめもないことに思いを巡らせる昨今であります。

2020年11月21日: もう「パソコンは、ソフトが無ければただの箱」の時代じゃない

昔々「パソコンは、ソフトが無ければただの箱」の名言を残した人物がいたが、今は「パソコンは、インターネット接続が無ければただの箱」と言えると思う。今頃そんなの当たり前とこを言うなよという向きもあるだろうが、あえて今言いのには訳がある。デジタル庁なるものができ、リモートなんちゃらが推奨されたり、複雑怪奇なスマホの料金プランを下げろと圧力をかけるのもいいが、リモートワークやリモート学習などにはスマホでなくPCやタブレット端末とインターネット接続が不可欠だろう。光回線の足回りはNTTが握っている。KDDIもあったね。NTTは独占を避けるため他の色々なプロバイダにリテールしているが料金はあまり変わらない。あとはWiFiあるがこれも大手がリテールしてプロバイダが雨後の筍状態で中には詐欺まがいのものまであり、おまけに料金設定が、客の気を引くため1,2年目は大幅に割引して大見出しにし、それ以降の料金はどこか隅のほうにひっそり記してあるといった按配で実に不快だ。

総理大臣がリモート学習のために生徒にタブレット端末を与えて云々の言ってたけどインターネット接続には触れていなかった。なぜだろう。

とにかくスマホの料金を下げるのも大事だがデジタル社会のインフラであるインターネット接続料金をなんとかするのが先だと思う。せめて光回線を今の半額にして欲しいものだ。WiFiもしかり。それと病院、介護施設などが備えている光回線やWiFiを利用者に開放してほしいものだ。私は入院や介護施設利用時のために光回線と別にWiFiも契約している。平日はほとんど毎日リハビリや入浴のために、時にはショートステイのために介護施設を利用し、ラップトップPC(入院やショートステイ時)かタブレット端末を持ち込んでいる。なんかもっと楽しいエッセイ書きたいのだが、出てくるのは愚痴ばかり。

話は変わりますが、ひと月ほど前、デンマークのスカーゲンというブランドの腕時計を買った。僕はとても腕時計はできないのだが、いつかできる日が来ると信じて前から目を付けいた。Amazonで価格を常にウオッチして大幅に値下げされたタイミングでポチッとした。届いてみると、思ったとおりシンプルなデザインでなかなかいい。ただ想像していたより径でかい。とりあえず女房に使ってもらうことにし。女房はこれを掛け時計と呼んで愛用している。だが女房の不思議な挙動に思わず目を疑った。日付を合わせるために一生懸命リユーズを回しているのだ。どうやら24時間進めて1日進めるつもりらしい。30日にするには相当リユーズを回さなければならない。リユーズを1段プルすればいいのにと思いながら話せない僕はそっぽをむいていた。だけどあまりに一生懸命なのでかわいそうに思いメモを書いて渡した。オオ~とひどく感動していたのが妙だった.....

2020年11月6日: ローマ数字

XII・XVI・MCMXLIX

これなんだかお分かりですか。

ふと思いついて自分の誕生日、12/16/1949をローマ数字で表記したものです。

VII=12

XVI=16

M=1000

CM=900

XL=40

IX=9

VII=12やXVI=16はすんなり出てきたが、1949でハタと困ってしまった。そこで「ローマ数字⇔アラビア数字変換」のお世話になった。

変換で遊んでいるうちにふと思った。ローマ数字で四則演算の筆算はできるのかと。

たとえば3000 + 1999 = 4999【MMM + MCMXCIX = MMMMCMXCIXは日本の筆算表記(筆算は原理は同じでも国によって表記が異なる。各国の筆算を調べてみると結構面白いですよ)は、

MMM

+ MCMXCIX

----------------

MMMMCMXCIX

なんだか眩暈がしますね。

ついでに色々調べま。ローマ数字、アラビア数字、漢数字の利点や欠点など。

アラビア数字が世界中に広まり標準となったのは「インドで発明された“アラビア数字”の原型が各地に伝わった最大の理由として、『ゼロの概念』の発見があります。」だそうです。またインド起源の数字にもかかわらず「アラビア数字」と呼ぶのは、「アラビアからヨーロッパへ伝わりそこで"Arabic numerals"と命名されたことによる。」とのことです。

インド数千年の文化凄いですね。ときどきTVに映るインドとの落差がすごい。

インドで思い出した。昔、中国やインドにアプリケーションソフトのプログラムミングを外注することが多かった頃、中国に注文すると、ロジックが間違っていようと不効率であろうと注文通りプログラムして納品したそうだが、インドに注文するとロジックの間違いをちゃんと指摘するし、効率的なロジックを提案してくれたそうだ。これはある大手のアプリケーションソフト開発会社の人から聞いた話だ。

2020年10月24日:石巻市長の発言

東日本大震災時学校側の常識では考えれないな対応によって84人が犠牲になった大川小学校の件について次のような記事が掲載されていた:震災の津波で、児童と教職員あわせて84人が犠牲になった大川小学校をめぐり、児童23人の遺族が訴えた裁判は、去年10月、石巻市と宮城県に賠償を命じ、事前の防災対策の不備を認めた判決が確定しました。

これを受けて、石巻市の亀山紘市長は、副市長や教育長とともに、ことし1月から、大川小学校で犠牲になった児童の遺族に直接、謝罪するため、戸別訪問を始めました。

新型コロナウイルスの影響で、一時、中断しましたが、5日までに、54遺族すべての訪問を終えたということです。

54遺族のうち、33の遺族は弔問を受けましたが、21の遺族は事前に辞退したり、玄関先で断られたりしたということです。

亀山市長は、5日の定例の会見で、「ご遺族の方々に、お子様の命を守ることができず、申し訳ないと話した。率直に受け入れられた方もいれば、震災から9年6か月たっても、いまだに癒えない気持ちを持っている方もいた。今後も皆様に寄り添っていきたい」と述べました。

ここで気になるのは「率直(そっちょく)に」という市長の言葉だ。動画では確かに「そっちょくに」と言っていた。弔問を断った人に対して「そっちょく」ではないというのか。「そっちょく」という副詞を聞き流せないのは僕だけだろうか。

次のURLに動画があったのだが残念ながら23日現在、

https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20201005/6000011868.html

お探しのページは見つかりませんでした

ページが削除または移動されたか、アドレスが間違っている可能性があります

と表示されてしまう。

2020年9月26日:防災グッズ

防災グッズとして一般的に挙げられるのは次のようなものだ:

飲料水

食料(アルファ米、カップ麺、ビスケット、チョコレート、乾パンなど)

貴重品(現金、印鑑、預金通帳、健康保険証や免許証のコピーなど)

防災ずきん、ヘルメット

マスク

軍手、手袋

救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬、お薬手帳など)

懐中電灯(予備電池も)

携帯ラジオ

携帯電話の充電器

衣類、下着

毛布、タオル

くつ、スリッパ

洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、携帯トイレ

ろうそく、ライター

めがね(ないと困る場合)

笛(居場所を知らせることができる)

筆記用具(紙、ボールペン、油性マジックなど)

これらがはたして災害を防ぐ品物と言えるだろうか。これらは災害時に備えておく品物であって「防災」(災害を防止すること。「―訓練」広辞苑五版)するものではない、とへそ曲がりは考えるのであります。大昔のことだが、社内報で防災グッズを直訳して"Disaster

Prevention

Goods"として上記のようなものを挙げていたので思わず笑ってしまったのである。僕はそのころゲーム業界のアメリカやイギリスの業界紙を読んで有用な記事を翻訳して社内外に提供したり、時にはアメリカの業界紙に自社の人事情報や新製品情報を提供する仕事をしていたので、毎日英文の業界紙を何誌もくまなく読んでいた。だからアメリカ人がそういった品物を"Disaster

Supplies"とか"Emergency

Suppliesなどということを知っていた。皆さんも納得されるだろう。しかし僕は、へ理屈ばかり言うやつだ(実際そうなのだが)と嫌われるから黙っていた。今日の今日まで!

だいたい日本語が悪いのであるがそれでも皆さんはその意味するところを分かっていらしゃっるから、まあ問題ないが。もし翻訳することががあれば、まてよ、と疑問を持って調べてください。笑われないように。右京さんいわく「細かいことが気になってしまうのが、僕の悪い癖。」

2020年9月5日:山下清の「長岡まつり大花火大会

毎年夏になり各地の花火大会の模様が放映されるたびにちょっと気になることがある。それは山下清の長岡まつり大花火大会(今年はコロナ禍のために中止になった)と題する張り絵と「画家」としての山下清に対する小林秀雄の評価だ。はるか昔のことだが、なぜか今でも心に引っかかる。小林秀雄全集を読んでいたとき、記憶では「山下清は知的障害者で芸術家ではない」という趣旨の一文をあった。いつも夏になると正確にはどのように書いてあったのか確認しようと思ったのだが忙しさにかまけて怠っていた。それと私の持っている全集はかなり古いもので、ハトロン紙ではなくビニールのカバーが付いて、箱に入っており、おまけに箱には帯が付いているという過剰包装で実に扱いずらい。また本に冊子がはさんである。この体裁はずいぶん長いこと日本の本ではポピュラーであった(今はだいぶシンプルになっているが相変わらず帯は付き物のようだ。)本を箱から抜き出すたびにハトロン紙や帯が破け、あちこちで読んでいるときに冊子を紛失する、とにかくうっとうしい代物だ。特にビニールのカバーは日がたつと箱に密着して本を抜き出しずらくなる。まあこの辺りも確認を怠った理由の一つともいえる。どっちにしても今は肉体的な理由で紙の本で確かめようがない。病気してからはもっぱらKindle本のような電子書籍に頼っている。電子書籍の利点は検索が容易なところと携帯性だ。僕はFire

HD8というタブレットをデイサービスや通所リハビリの際に携行して空いた時間にKindle本を読んだり、ブラウザで調べ物をしたり、Gmailを使ったり、音楽を聴いたりと重宝している。右手も麻痺はあるものの扱いにはそれほど困らない。横道にそれるときりがなくなるので話を元に戻す。結局でインターネットで検索してみることにした。随分あった。主なものを抜粋する:

・山下清ブームは画檀や文芸界の側からは露骨な批判が浴びせられるのです。戦前に山下清らの特異児童の絵が取り上げらた時、評論家の小林秀雄は「清君の絵は美しいが、何も訴えかけてくるものがない。」と吐き捨てています。

続けて「山下の絵の美しさとは『目を空洞にして見入るよりほか仕方がないようなもも』に過ぎない。」としています。

さらに小林は、戦後には、絵の底になにかをもっていない様な形だけの美しさしか知らない者は金閣寺に放火した犯人をなんら変わりがない、というような事をいいました。彼は、山下清を昭和10年代に発見した心理学者、戸川行男を批判している。

「或る心理学者が倫理観の欠如したこういう狂人(この言葉は小林秀雄が用いたもので戸川は使っていないだろう)にも美の意識はある。恐らく美の意識は、道徳の意識より人間には根底的ものだ、という論を書いていた。しかし、これは美という濫用に基づく非常に広く行き渡った誤解である。」

・成る程、清君の画は美しいが、何にも語り掛けてくるものがない、いくら見ていても、美しさの中から人間が現れて来ない。尋常な生活感情を欠いている人の表現は、人間的な意味を全く欠いている。人とともに感じ、人と共に考える能力のない狂人の画は、決して生命感を現わしていない。現れているのは、単なる運動感である。その色彩は、眼に訴えるが、心まではとゞかない。狂人にも鋭敏な色感がある事は、例えば狂人にも鋭敏な性欲があるという以上の事を意味しやしない。そういう美しさを画家は美しいとは言わないのである。

特に狂人という言葉はかなり強烈で、今そんな発言をしたらSNSで大バッシングの嵐に見舞われるだろう。小林秀雄がここまで強烈な発言に至ったのには「彼は戦後に、『泰西複製画美術展』に初めてのゴッホに触れて、その場にうずくまってしまうほどの衝撃を受けています。そのゴッホと山下清を並べて考えるなど言語道断というのが彼の意見であったでしょう。」という背景があったのだと思う。彼は狂人(キチガイ)であるゴッホが死ぬまで毎日のように書き続けたの膨大な数の手紙(彼は講演の中でそれを「告白文学」と呼んでいる)の中に、ゴッホを一狂人でなく「芸術家」たらしめている何かを見出した。

「山下清は知的障害者で芸術家ではない」という言葉については人それぞれ思うところがあると思う。僕は、見るものがその作品に美を感じたならそれはそれで立派な「美術品」だと思う。しかしその作品ないしは作家が「芸術」ないしは「芸術家」とは言えないと思う。やはり生活感情というものが底流に流れていなければならない思う。

あえて言わせてもらえれば、小林秀雄という人の評論(たとえば「ドストエフスキイの生活」)の根底にあるものは対象人物の「生活感情」であると思う。随分偉そうな、とりとめのないこと書いたけれど長年の宿題を終えたような気がする。

2020年8月30日:しんかい6500

久々に非常に興味深いTV番組を見た。有人潜水調査船「しんかい6500」とレアメタルやメタンハイドレートなどの鉱物資源、さらに熱水噴出孔付近を棲み家としていスケーリーフットの話である。もう一度見たいと思いネットで調べてみた。

するとNHKの『有吉のお金発見

突撃!カネオくん』の「お宝が眠る!?深海のお金の秘密」という番組であることが分かった。メタンハイドレートなんかの鉱物資源が日本の領海内の深海に豊富にあることは知っていたが、この番組はそれをわかりやすく数値なども示して説明してくれた。NHKオンデマンドで有料で見ることはできるが、番組紹介のWebサイトを見れば大体のことはわかるからぜひ見てほしい。

ついでに関連情報を色々調べたが、一つ残念な記事に出くわした。下記に引用する:

世界最深の1万2000メートルまで潜航できる次世代の有人潜水船「しんかい12000」の開発構想が本格的に動き出す。海洋資源の宝庫である深海底では近年、各国による資源探査の競争が激化しており、海洋研究開発機構は2023年ごろの運用開始を目指している。しんかい6500が1989年に完成してから、すでに25年。このまま開発の空白期間が続けば、せっかく日本が蓄積してきたノウハウが風化してしまう。磯崎氏は「蓄積を引き継ぐ次世代有人潜水船の開発を急がなくてはならない」と訴えている。最近ではスケーリーフットの大群集の発見では多くの人々が心躍らせ、東北地方太平洋沖地震震源海域に大きな亀裂の確認では、その有用性を証明してくれました。

2023年に向けての政府に運用開始を提言したが、予算措置は講じられていない。海洋研究開発機構は2020年代後半の完成を目指している。

天然資源の乏しい日本にとって島国であることの地の利を生かした海洋資源の開発は日本の未来を左右すると言っても過言ではないと思う。「しんかい6500」の開発にかかった費用は125億円だそうだ。「しんかい12000」の開発にいくらかかかるか知らないが、アベノマスクにかかった費用の数十倍はかけるべきだろう。金、それも税金の使い方を知らないから、頭脳流出が起こることは周知の事実だ。基礎研究に基づいて今度は採取方法などの応用研究に入るのだろうが、天然資源は地球全体の共有物だから日本の領海だからといってやたらめったら採取していいわけではないと思う。地球という視点に立って考えるべきだろう。グローバル化とは本来そういうことではないかと、ちょっと偉そうで理想主義と言われそうだが、少なくともそういう「倫理観」を持つことが不可欠と思う。

2020年7月18日:クラウドファンディング

クラウドコンピューティングとは簡単に言えば、「クラウドコンピューティング(英: cloud

computing)は、インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態である[1]。略してクラウドと呼ばれることも多く、cloud

とは英語で「雲」を意味する。クラウドの世界的な普及でオンラインであれば必要な時に必要なサービスを受けられるようになり、あらゆる作業が効率化され、社会の創造性を高めることに成功した」(ウイキペディアより。)伝統的にインターネットのを通じて各種デバイスを接続するネットワークを表すのに雲の絵が用いられてきたのはご存じの通りだ。しかし、クラウドコンピューティングは細かいことを言えばサーバーの能力をフルに生かすためかつ耐障害性を高めるために仮想化技術が必須となる。プライベートクラウド、パブリッククラウドなどの分類がある。他にも切り口によっていろんな種類がある。僕は翻訳者時代、クラウドコンピューティングの雄であるEMC(現在はDELLと合併してDell

Technologies)の技術ドキュメントやマーケティング資料の翻訳を嫌というほどやっていた。DELLはEMCの子会社であった仮想化技術のNo.1であるVMware社の技術が欲しかったらしい。DELLが財務的危険を冒してまでEMC取得を行ったのは、仮想化技術がクラウドコンピューティングのコアだからだ。能書きはこのくらいにして、僕はクラウドファンディングも当然、Cloud

Fundingだと思っていた。インターネットを通じて投資を募るのだから。ある日、英語の記事を読んでいたら、Crowd

Fundingという言葉に出くわした。ううん、と思って読み続けるとどうみてもクラウドファンディングのことだった。クラウドファンディングは、伝統的にインターネットの概念を示すCloud(雲)でなく、Crowd(群衆)のCrowd

Fundingなのだ。紛らわしいな。この辺りは、ネイティブの頭でないと分からないのかなと思う。

ある記事を引用させてもらう:

2020年6月11日、「蓮舫クラウド」という言葉がTwitterでトレンド入りし、ネットを中心に注目を集めた。発端となったのは、同日の国会での発言。この日、立憲民主党・蓮舫議員は参議院予算委員会にて持続化給付金等のオンライン申請で発生したシステム障害を問題視して、その詳細を高市早苗総務大臣に質問していた。その質疑の中で蓮舫議員は「サーバは増やすんじゃなくて、時代はもうクラウドなんですよ」と発言し、「クラウドであってもサーバを必要とするのに蓮舫はクラウドの仕組みを理解していない。IT音痴だ。」という批判が巻き起こった。だが、質疑全体を見れば、こうした批判は発言の一部を切り取った的外れなものである。

僕も連坊議員の「時代はもうクラウドなんですよ」というのはクラウドコンピューティングの仕組みをわかってないなと思った。サーバーを増やすことはそれなりに意味のあることだからだ。しかし僕もテレビでその部分だけを見ただけなのでそう思ったのだが、上記の記事を読むとそうではないらしいが。でも、「蓮舫はクラウドの仕組みを理解していない」のは事実だと思うし、素人なのだから当然のことだ。以前、蓮舫議員のスーパーコンピューターをめぐって「2位じゃダメなんですか?」発言が話題になって、その発言に対し批判も多かった。まともな反論もできない当事者も情けないと思ったものだ。しかしその発言の真意は「スピードが世界一になったところで利用者の使い勝手が悪ければ使われない、しかもすぐに抜かれるだろうという予測もある、なぜそれなのにスピードばかりにこだわるのか?」ということらしい。まあ、蓮舫議員がそこまで認識の上で発言したかどうかは疑問だが。(アベノマスクの小ささを揶揄したのはよかったが。)

それを受けて開発する側も方向転換し、アプリケーションを重視して、「使い勝手世界一」(新たなベンチマークで)の富岳の実現に至ったという。結果オーライというわけだ。

何を書いているのか怪しくなってきたので、このあたりで失礼する。

2020年6月2日:ダジャレ

通所リハビリの送迎車からやっとこさ降りるとき迎えの職員がこれじゃ「3密」になるねというとそれをネタ誰かがダジャレを言った。僕にも聞こえたが頭に入ってこない。でもうまいダジャレらしく、さすがKさんねとみんながほめた。ガヤガヤした中で、僕の耳にしっかりと聞こえたのは「壇蜜妊娠したんだって」という誰も気に留めないだじゃれだった。僕だけ笑いが止まらない。これからエレベータまで装具に3点杖で歩かねばならないのに。歩行の妨げとなるのだ。転倒の危険がある。この笑いが止まらないというのは、「強制泣き笑い」と言って「仮性球麻痺」を特徴付ける症状の一つだ。嚥下障害と構音障害は「仮性球麻痺」と「球麻痺」どちらにもあるがこの「強制泣き笑い」という「感情失禁」は「球麻痺」にはない。今は多少その症状は弱まっているが。なぜ僕だけみんながほめるダジャレに反応せず、「壇蜜妊娠したんだって」にはまってしまったのか。大学以来の友人にかつて「A君は天邪鬼だからな」と言われたことがある。不本意だが、否定もできない。

エスニックジョークというのがある。たとえば、有名な例として、沈没しかけた船に乗り合わせる様々な国の人たちに、海に飛び込むよう船長が説得を行う際次のように言う:

・アメリカ人に「飛び込めばあなたはヒーローになれます。」

・イギリス人に「飛び込めばあなたはジェントルマン(紳士)になれます。」

・ドイツ人に「飛び込むのはルールです。」

・イタリア人に「飛び込めばあなたは女性に愛されます。」

・フランス人に「飛び込まないでください。」

・ロシア人に「海にウォッカのビンが流れています。」

・日本人に「皆さん飛び込んでます。」

・韓国人に「日本人はもう飛び込んでいますよ。」

*うろ覚えなのでウィキペディアから引用させてもらった。

2020年5月9日:野鳥の巣作り

この時期になると思い出すことがある。まだ病気をする前のある日、家のポストを開けると中にびっしりとふわふわしたコケが敷かれていた。ぎょっとした。誰かのいたずらかと疑ったが、こんなことをする人がいるとはとても思えない。

ポストはのこんな形である。Googleのストリートビューをキャプチャーしたのでちょっと角度の関係で細長いし正面の細部が見えないが実際はもっと幅がある。

Click

to enlarge

Click

to enlarge

正面を手前に開いて郵便物を出し入れする形になっている。また正面には、覆いの付いた幅10cm高さ4㎝程の矩形のスリットがあり、その覆いを掴んで正面を手前に開くようになっている。

どうやらコケは我が家の庭にはびこっているコケのようだった。小鳥かな、まさか...我が家の庭には桜の木が3本あり、ヒヨドリ、スズメ、シジュウカラ、コゲラ、ヤマガラなどの野鳥がたくさん飛来する。でもまさか鳥がスリットを通ってコケを運び入れるとは信じられなかった。とにかく掻き出して様子を見ることにした。数日は何事もなかったが、1週間ほどしてポストを開けると、またもやふわふわしたコケが敷かれ、その上に郵便物が乗っていた。もう一度コケを取り除いて様子を見ることにした。同じだった。またもやコケが敷かれていたのだ。

それであれこれ考えた末、スリットをガムテープでふさいでみることにした。

一件落着。二度とコケが敷かれることはなくなった。

スリットは小鳥の巣作りのためだけにあるというわけか...

2020年5月4日:「DeepL翻訳」...恐るべし

久しぶりに"Linguee"のサイトを見た。翻訳を生業にしていた頃ずいぶんお世話になった。なにせ「人の手による訳文を集めた世界最大のデータベース」なのだ。対訳形式になっており、あらゆる分野を網羅している。たとえば、「電磁波」で検索すると膨大なデータベースから次のような結果が、単語ではなく例文の形で表示される。翻訳者にはこれが欲しいのだ。Click to

enlarge

色々見ているとLingueeと並んで「DeepL翻訳」という文字列が目に付いた。Click to

enlarge

今まで全然気付かなかった。さっそく試してみて、仰天した。思わず、すげえ~、と心の中で叫んでしまった。本当にすごいのだ!

試したのは僕のWebサイトのホームページの文言だ。

「一度目の脳梗塞発病の後、ようやくリハビリ病棟に移って本格的なリハビリが始まったころ、ベッドに横になって天井をながめながら……脳細胞は一度死んだら再生しないのかな……などとぼんやり考えていた。調べる手立ては携帯電話だけ。スマホは持っていない。悪戦苦闘の末なんとかブラウザにたどりついてGoogleで検索を始めた。普段はデスクトップパソコンに21"のモニターを2台並べて仕事をしていた僕にはガラ系の携帯でブラウザを使うのは、視力も弱っていたこともあって、大変なストレスだった。それでもやっとのことで豆粒のような液晶画面の中からサンバイオとSB623いう文字列を見い出した。毎晩仕事から帰って見舞いに来る妻にこの2つのキーワードで検索をして資料を印刷して持ってきてくれるように頼んだ。翌日は土曜日だったので午後1時ころ妻が資料を持って来てくれた。驚いた。神経幹細胞を活性化し、脳神経と血管を再生するというではないか。米国での臨床試験Phase1/2aでは「急性期から6~60カ月でリハビリを3カ月以上行っても改善が見られない患者に対して行われたが、1カ月ほどで大幅に運動機能が改善を見せた。2年以上動かなかった腕が上がるようになり話し方も普通程度にまで回復した例や、歩けなかった患者がゆっくりながらも自立歩行できるまでになった」という例が報告されている。その日以来、再発後も、再生医療の最新情報をあさる日々が続いている。これがWEBサイト作成のきっかけとなった。」

この下手な日本語を「DeepL翻訳」は次のように英語にしてくれたのだ

"After my first stroke, when I was finally

moved to the rehabilitation ward and full-fledged rehabilitation began, I was

lying on my bed, staring at the ceiling, wondering if brain cells don't

regenerate once they die. The only way to find out is with a cell phone. I don't

have a smart phone. After struggling with it, I managed to get to my browser and

started searching on Google. I usually work on a desktop computer with two 21"

monitors side by side, but using the browser on my phone was very stressful for

me because of my weak eyesight. Even so, I finally found the string "Sunbio" and

"SB623" in the pea-sized LCD screen. I asked my wife, who comes home from work

every night to visit me, to do a search with these two keywords and to print out

some materials and bring them to me. The next day was Saturday, so my wife came

to me around 1:00 p.m. with some materials. I was amazed. It is said to activate

neural stem cells and regenerate brain nerves and blood vessels. In a Phase 1/2a

clinical trial in the U.S., patients who had been in the acute phase of

treatment for six to 60 months and had not improved after three or more months

of rehabilitation showed significant improvement in motor function after about a

month, including a recovery in arm movement and normal speech after more than

two years of immobility, and a slow but independent walk for a patient who had

been unable to walk. Since that day, even after the relapse, he has been

searching for the latest information on regenerative medicine. This led to the

creation of the website."

少し手直しすれば十分使えるレベルだ。いままで日本語->英語の機械翻訳でこれほどの高品質の翻訳を見たことはない。

ぜひ試してほしい。オンラインでも使用できるし、実行ファイルをダウンロードして使用することもできる。

オンラインおよびダウンロードはこちらから。

2020年4月10日:「日経バイト」...黒子(ほくろ)の不思議

「

日経バイト」誌は下記の編集方針のもと、1980年代(創刊)から2006年1月号(最終号)まで21年4カ月にわたって刊行された月刊誌である。

編集方針:コンピュータの世界で、生まれつつある新技術の動向、実証データに基づく新技術の評価、旬の技術がもたらしかねない未知なる問題の解決などに力点をおき、読者の「次のコンピュータ技術がどうなっていくのか?」「新技術をどう評価すればいいのか?」という疑問に答えます。

僕はそのうちの12年間ほど購読していた。IT中級者向けで、社内で実際に環境を構築して評価を行うなど非常に実践的な内容だった。本文のコンピュータ技術に関する記事も素晴らしかったが何よりも、SF作家ジェリー・パーネルの名物コラム「混沌の館にて」(Computing

at Chaos

Manor)が一番の楽しみだった。パーネル氏は実際にコンピューターを組み立てたり、既製品を使ったり、アプリケーションソフトウェアをインストールして評価したり、あるいはインターネット接続に苦労したりと実に多様な経験を楽しいエッセイにまとめ、約20年間に亘って連載した。当時はたとえばマイクロコム社の公衆回線用モデムを使って通信していた。僕もマイクロコム社のモデムを使っていた。モデム同士がネゴシエーションするときの、あの独特なシヤー、ピーという音が懐かしい。ある時、ATコマンドをいろいろ試していた際、誤ってダイヤルコマンドを119で実行してしまった。すぐに切ったが、折り返し消防署から電話があった。平謝りした。

終刊号は2006年1月号(no.272)である。僕はこの号を封を切らないでそのままとってある。いつか、封を切ってうまい酒でも飲みながら、IT創世記の「よき時代」を振り返るつもりだった。残念ながらそれは実現できなくなってしまったが。

ある時、当時高校生だった愚息が、僕が「日経バイト」誌を手にしている姿を怪訝そうにじろじろ見て「とうちゃんバイト探してるの..」とのたまうた。

2020年3月27:アユの稚魚+α

ぼんやりテレビを見ていたら滋賀県の名物を紹介していた。琵琶湖のアユの稚魚だった。ここではアユの稚魚を氷魚と書いて「ひうお」と読むのだそうだ。氷魚は一般には「こまい」と読み別つの魚だ。琵琶湖で養殖されたアユが全国の河川に放流されていることは知っている。だが稚魚を食するのは初めて見た。玉ねぎなとと混ぜてかき揚げにするのだ。うまそうだった。

いや違う。突然思い出した。随分前のことだが僕はアユの稚魚のかき揚げを食べたことがあるのだ。茅ケ崎に住んでいたころ、休みの日は必ずと言っていいほど、竿を背にたすき掛けし、荷台にクーラーボックスなどを積んで自転車で港に通ったものだ。目の前の烏帽子岩などに渡してもらうか、遊漁船に乗るか、あるいは小さな堤防で小物を釣るかのどれかであった。小物釣りも、石鯛の子供などが釣れてすごく面白いので大抵はそれにすることが多かった。その日も小物釣りをするつもりで用意していると、港の内側で、延べ竿を上下して何か釣っている一群が見えた。大きく竿を上げるとサビキ仕掛けにたくさんの透明な稚魚が連なってぶら下がっていた。白魚みたいだった。聞くとアユの稚魚だという。1度に10匹は付いている。みんな次々に竿を立てている。しばらく見てから仕掛けを買いに走った。極小の針が15、6本連なって、下に3号ほどの重り、上のサルカンに小魚の形を模した薄い金属片が付いたサビキ仕掛けである。やたらめったら釣れた。クーラーボックスに海水を入れてできるだけ活かして持ち帰ることにした。昼前に早々に切り上げ、白魚で一杯やる姿を思い描きながら自転車を飛ばして帰った。いざ踊り食いをしたらとても食べられたものじゃなっかった。白魚のように生卵の黄身に混ぜてみたが駄目だった。似てはいるが白魚とは全然違う。ついに妻が揚げてみようと言った。正解だった。それで昼からうまい肴で一杯やることができた。

その年は上物(うわもの)が不漁で天敵のいなくなったアユ稚魚が大量に生き残り川に遡上出来ず順番待ちの状態だったのだ。早川の河口近くに行ってみた。低い堰堤を無数のアユの幼魚が跳ねて飛び越そうとしていた。それこそ足の踏み場もない状態だった。あちこちの川を見て回ったが、小川のみたいな小河川までびっしりアユの幼魚で中流域まで埋め尽くされていた。

これを少しづつ書き始めて2週間以上になるが、PCの横に置いてあるTVでは連日コロナウイルスとオリンピックの話題を報じている。Webカメラでローマのスペイン広場、ニューヨークのタイムズスクエア、ダブリンのパブなどを見たがやはりいつもの賑わいはなく閑散としていた。

羽鳥慎一モーニングショーに玉川徹氏が出ていなかった。さてはどこからか圧力が…などと考えた。というのも先日、コロナウイルスに関連して、地方自治体の長の決定はパフォーマンス云々の言ったのだ。明らかに大阪府知事の「大阪・兵庫間の往来自粛」の提言を指しての発言があったからだ。同じように思った人がいっぱいいた。SNS上でそのことが話題になっていて、玉川氏は、いつものようこの時期にとる休暇を取っていることがわかった。

オリンピックの延期がようやく決まった。随分長くかかった。オリンピックがたとえ中止になったって命が奪われるわけではない。さっさと決めてコロナウイルスに集中すべきっだった。独占放映権を持つ米放送大手NBCがIOCの結論に従うとする声明を発表してすぐ事が動き延期が決まった。オリンピックにかまけてコロナウイルスに対するアクションが遅れたとしか言いようがない。情けないことだ。だれも責任を負いたくなかったのだ。延期が決定されたとたん、遅ればせながら都知事が動き出したと思うのは僕だけだろうか。

アスリートファーストなどと訳の分からないここを言ってる暇はない。人命第一がすべての行動の規範だろう。

話題が脱線したが、きりがないからここらで止めておく...

2020年3月15:またヤツがやって来る

今年もサクランボのなる桜の木が小さな花を咲かせた。この種の桜は花が小さく開花が早い。小さい木だが毎年結構な数のサクランボが収穫できる。病気をする前は枝ごとにごみ出し用のビニール袋で囲って必要最低限のサクランボを鳥から守った。それでも袋をかける前にサクランボがまだ赤子のうちに鳥が突いて落としてしまう。ヒヨドリだ。ヤツは収穫のために袋を外すとすぐにやってきてとなりの桜の木に止まる。いつもなら人気を感じてすぐ飛び去ってしまうのに、ことサクランボとなると逃げようともしない。いやそれどころか、俺のものだと言わんばかりに、鳴き、にらみつける。半分以上はヤツのために袋をかけないようにしているにもかかわらず。強欲なヤツだ。

今は妻が少し袋をかけて、サクランボ酒に必要な分だけ確保している。だから多分8割がたは野鳥に提供している。妻は毎年いろいろな果実酒を作るが僕は飲まない。でもサクランボ酒だけは味見する。何とも爽やかな色合いと味だ。今年もしばらくすると、またヤツがやって来るだろう。他の小鳥を追い払って。それはそれで楽しみだが...

昨日妻が切ってきて携帯で撮ったサクランボのなる桜の木の枝

2020年3月9日:コロナウイルスと「ペスト」

中国武漢での新型ウイルスの発生、感染の広がりが報じられて、すぐにアルベール・カミュの「ペスト」を思い出した。あれこれ考えていると、大学以来の友人から「同書の注文が殺到していて新潮社は1万部増刷したというニュースが新聞に載っている…」という内容のメールが届いた。僕が以前「アルベール・カミュのこと」と題するエッセイを書いたとき、彼はそれを読んで感想をメールしてくれ、偶然アルベール・カミュの「ペスト」を読んでいるところだと知らせてくれた。脳梗塞の再発以来新聞は読んでいないので有難かった。後を追って記事をスキャンしたファイルまで送ってもらい記事をPCで読むことができた。同じように感じる人がいるのだなあと思った。

ご存じの通り、カミュの「ペスト」では、ペストという不条理が隔離集団(アルジェリア北西部のオラン)を襲い、医師、市民など様々な人が様々な思いを抱いて助けあいながら不条理に立ち向かう姿が描かれている。現実は、コロナウイルスの感染は世界中に広がりを深刻な状況にある。また、不条理は集団だけではなく、個人をも襲った。例えば、最初に、海鮮市場で7件の重症急性呼吸器症候群(SARS)に似た肺炎が確認されたと告発し、「社会の秩序を著しく乱す」、「虚偽の発言をした」として処罰され、後に自身も感染し亡くなられた李文亮医師。彼は病床にあってもこの不条理(この場合は「異邦人」の底流をなす哲学的な不条理というよりも、より一般的な理不尽という言葉が適切だろう)に対してSNSを通じ、最後まで発信を続けた。また、神戸大学感染症内科の岩田健太郎教授は厚労省から「ダイヤモンド・プリンセス号」に入船を許されたが、1日で下船させられた。氏は、船内が「カオス状態」と告発した。しかしその生々しい内容に賛否両論が巻き起こり、2日後に動画を削除した。理不尽以外の何物でもない。

書きたいことはもっともっとたくさんあるが考えが渦巻いて文字にする体力がない。

2020年2月3日:耳障りな言い回し

常に耳障りな言い回しが流行ってはすたれる。たとえばなんでも、~のほう、をつける。コーヒーのほうお持ちしましたとか取材のほうお願いししますとかお食事のほうをお持ちいたしましたとか、~のほうの連発で辟易としたのは記憶に新しい。これは結構長く続いただが最近は収まってきたようでめったに耳にしなくなった。それに代わって、新たな耳障りな言い回しが生まれてる。それは「~になります」、「~するかたちになります」だ。テレビを見ていたらある学芸員の方が、「日本初の郵便ポストになります」、「ふたを開けて入れるかたちになります」とおっしゃっていたのには閉口した。特に「ご用意頂くかたちになります」のようないいかたは最悪だ。また某有名予備校の地理の先生はレギュラーで出演しているテレビ番組で「~になります」を連発するものだから見るのをやめてしまった。面白い番組なのに。次はどんな言い回しが流行るのか…戦々恐々といったところだ…もっとも耳障りと感ずる程度は人によって異なると思うが…

追加:ちょうどこれをアップロードしようとしていたら朝のニュースで日本のドラッグストアでマスク売り場に人が殺到している様子を映していた。花粉症の時期とコロナウイルスの不安が重なったせいらしい。そのときドラッグストア内のアナウンスが聞こえてきた「マスクのほうは売りきれと…」

2020年1月31日:ふしぎの国、ロシア

1976年9月6日、アメリカに亡命するためにソ連のMiG-25戦闘機が函館空港に強行着陸して世界中を驚かせた。僕も本当にびっくりした一人だ。それだけでも十分びっくりだが、アメリカに亡命後、アメリカでMiG-25戦闘機を解体調査したところ電子回路の一部に、な、な、なんと真空管が使われていたことを聞いて仰天した。MiG-25といえばマッハ3級の航空機。当時から、今もなを宇宙に人を送り続けているロシアなのだ。

僕は中学生の頃からアマチュア無線に夢中になっていて、送信機や受信機やオーディオアンプなどを自作していたから真空管には格別な愛着が今でもある。ST管のヒーターのぽっとした明りを想像するだけであの頃の興奮がよみがえってくる。秋葉原は当時中学生の僕にとってドリームランドだった。今は「旦那様」や「ご主人様」の言葉が飛交う街のようだが。電気・電子部品は何でもあったし、ジャンク屋で掘り出し物をあさり、米軍の払い下げの送信機や受信機によだれをたらし、月一度は徘徊していた。あまりにも夢中のなっていたので一度、すりの被害にあって万世橋交番で電車賃を借りてとぼとぼ帰ったこともあった。中学生の僕にお巡りさんはとても親切でしょぼくれていた僕を励ましてくれた。そうこうしているうちに高校受験の時期になった。船の無線技士になろうとしていたから迷わず前から決めていた区外の工業高校の電子科に進学したが。トランジスタの授業があったのは2年生の時だった。同級生のオーディオマニアはすでにパワートランジスタを使ってアンプを製作していた。だからそのころから真空管はもう時代から消えつつあったのだ。あれから35年余りのちに突然、「真空管」がMIG戦闘機とともに浮上したのである。

ロシアは新興5か国をさすBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国)の一員とされている。それに対してロシアは、我が国は前から大国だぞ、新興国なんかじゃないと主張している。僕もそう思うが、これはあくまで経済の話だからしょうがないかなと思うが、ロシアの言い分も十分わかる。

自動車産業もソ連時代モスクビッチという乗用車を生産していたことは知ってるが今はどうなっているのかなと思っていたら自動車産業発展戦略が策定されたというニュースがあった。ロシア独自設計の乗用車を生産して長期的には輸出を目指すらしい。いつかロシア製の頑丈な車に乗りたいものだが、間もなく免許を返上するから、それは叶わない...

コンピュータについても1950年代までは、アメリカのそれに劣らない現代的なコンピュータ部門を生み出していたが、1970年代初めに、ソ国の指導部は、ユニークな開発を中止して西側のシステムの海賊版の作製する決定を行った。その結果、部門全体が崩壊し、優秀な人材の海外流出を招いた。もしも、単一のスタンダードの欠如とこのような誤った戦略をとらなければ、ロシア製のオペレーティングシステムとCPU、PC、メインフレームがアメリアを凌駕したかもしれないという人もいる。実際、ソ連を去ったウラジーミル・ペントコフスキイ氏はインテルのマイクロプロセッサの中心的な開発者となり、彼の指導のもとペンティアムプロセッサを創り出した。

宇宙へ人を送り続ける国のこのアンバランスが不思議たる所以である。

40数年前ソ連を訪れた際まず最初に驚かされたのは、すらりとした長身の美人が多いことだった。カーリングのロシアの女子選手を見ればいい。と同時に筋骨たくましい女性たちが線路工事に従事していたのに驚いた。当時ロシア人女性と結婚をしたいなら、先ず親を見てからにしろと言われたものだ。

2020年1月23日:チバニアン

さきごろ、最後の磁場逆転が記録されている地点として千葉県市原市の養老川沿いにある約77万年前の地層が国際標準模式地(GSSP)に認定され、「チバニアン」と名付けられた。イタリアとの激しい競争の末のことだったらしい。小出市長はあいさつで「市民と喜びを分かち合いたい。これからは『千葉の時代』が世界の教科書に載るため、研究や観光に資するような展開を責任を持って図っていきたい」と述べた。森田健作知事は命名決定を受けて「県民の新たな誇りになるとともに、千葉の魅力を世界に向けて発信できる絶好の機会になり、大変うれしい」との談話を発表。ちなみに台風15号への対応でケチのついた森田健作は生年月日が僕と全く同じである(1949年12月16日)。あの時のメディアに対する受け答えを見て生年月日が同じ人間としてひどく情けなかった。今度の「チバニアン」のことで、森田知事は何かしたの?とSNSでおちょくられていた。満面の笑みで談話を発表しらしい。市長と県知事のコメントの中で「観光に資する」と「世界に向けて発信」というのがちょいと気になるが。世界遺産登録みたいな感じだ。国内に反対者もいたが、市長・市当局をはじめ市民、学者の皆さんの多大な努力のたまものだ。まあごちゃごちゃ言わないで、お祝いしよう、めでたいことには違いなのだから。でも「快挙」というメディアの言葉はいただけないな。

このニュースを通じて地球磁場が逆転することをはじめて知った。そんなことがあるんだな…新しい知識を得ることができた。磁場について色々調べていて、お粗末な勘違いに気づいた。北極がN極で南極がS極だと今日の今日まで思っていた。北極がS極で南極がN極なんだって。コンパスが考えてみれば当然のことだ。SとNは引き合い、S同士、N同士は反発するは当然知っている。でもなぜコンパスの針のNが北極つまり北を指す理由を考えたことはなかった。北極がS極だからコンパスの針のNは当然北極つまり北を指すわけだ。北極がS極で南極がN極であることは小学生程度の知識なのかなあ…まだまだ勘違いしていることが沢山ありそうだ。次に地球磁場が逆転するのは数十億年後か…なにも想像できない…

2020年1月17日:Muse細胞

Muse細胞を使用した臨床試験が現在日本で行われている。しかしMuse細胞そのものについて、日本では見当たらないが、海外では批判的意見や疑念があるようだ。その一つに"KNOEPFLER

LAB STEM CELL BLOG"のブログがあり"Dubious MUSE cells are in 4 Japanese stem cell

trials"(疑わしいMuse細胞に基づいて4つの幹細胞試験が日本で行われている)と題する記事がある。筆者はSTAP細胞のnetにおける検証でも有名な、Knoepfler博士だ。4つの試験とは、4つの異なる組織が行ってるのではなく、「脳の再生医療」ページで紹介した4つの対象疾患に対する生命科学インスティテュートが行っている臨床試験のことだ。筆者はその存在自体が疑わしいMuse細胞を使った臨床試験がなぜ日本だけで許可されるのかと問いかける。この臨床試験はClinicaltrials.gov(米国国立公衆衛生研究所

(NIH)と米国医薬食品局 (FDA) が共同で、米国国立医学図書館 (NLM)

を通じて、現在行われている治験及び臨床研究に関する情報を提供しているデータベース)に登録されていないという。また、Nature誌に掲載されたといっても、それは有料広告としてであって、通常のNatureの査読記事と紛らわしいと指摘する。この指摘を受けてNatureはMuse広告記事を撤回したという。なんか記憶に新しいSTAP細胞の二の舞となるのではないかという論調が感じられる...Muse細胞の存在証明のプロトコルについては僕など門外漢にはとても理解できるわけはないが、著者は一貫して懐疑的である。

おまけに次のようなアンケートまである。

もちろん僕は"Definitely Yes"に一票を投じた。

1/16現在の投票結果は

研究者だけが投票するわけではなく、僕みたいなのも投票するのだから科学的とは言えないが、否定的な票が多いのは残念だ。まあ臨床試験の結果を待つしかない。

2019年12月31日:機械翻訳(続)

前に機械翻訳の例を掲載したが、今度は少し本格的な論文を翻訳してみた。Chrome + Google翻訳とEdge + Translator for

Microsoft Edge(Edgeの拡張機能)を使用した。Translator for Microsoft

Edge(Edgeの拡張機能)はMicosoftの翻訳エンジンを使っているからかなり期待できる。Microsoftは一部のドキュメントに機械翻訳を使って公開している。対象読者がそのドキュメントの内容に対する知識を有するという前提があるからそれで十分用を足していると思う。うまく使い分けている。

原文 "Robot-assisted Therapy in Stroke Rehabilitation"

![]() または

または

URL

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3859002/

A Chrome +

Google翻訳

![]()

B Edge + Translator for Microsoft Edge

![]()

AとB両方の翻訳結果をみて欲しい。どちらもかなり良いが、互いに補完して読むとさらに良くなると思う。どちらの翻訳エンジンもAIを実装して翻訳精度を上げているようだ。個人が情報を得るには十分な出来ではないかと思う。どちらも無料なのがうれしい。

最近は翻訳ソフトの宣伝をあまり見ないような気がする。以前は随分あったのだが、上記の結果を見るとわかるような気がする。ただ公開するにはリライトが必要だ。いまだにまれだがわけのわからない日本語のWebサイトを公開している外資系企業があるのが残念だ。

2019年12月27日:潮力発電所

宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」を読んでいたら潮汐発電所という言葉が出てきた。それも2か所。

もうどうしても、来年は潮汐発電所を全部作ってしまわなければならない。

計画どおり、潮汐発電所は、イーハトーヴの海岸に沿って、二百も配置されました。

あの時代に潮汐発電所というものを知っていたのか。「グスコーブドリの伝記」は1932年(昭和7年)4月に刊行された雑誌『児童文学』第2号で発表されたから、賢治はおそくとも昭和7年にはすでに潮汐発電所というものを知っていたことになる。あるいは大正時代に。

世界初の潮力発電所はフランス北西部、ブルータニュ地方のサン・マロ郊外に位置するランス川河口に、1966年11月26日(昭和21)に完成したランス潮力発電所だという。ただ潮汐発電所をランス川に建設するというアイデアは、1921年(大正10年)の

Gerard Boisnoer

から始まったらしいが、1961年まで着工されることはなかった。だから大正10年にはフランスで潮力発電というアイデアは存在たわけだが、岩手にいた宮沢賢治がおそくとも昭和7年にそれをどやって知り得たのか…

宮沢賢治といえば思い出すことがある。妻と花巻で遊んだ後、秋田に向かう途次道に迷ってあちこち走ってると妻が「とうちゃん、イギリスに着いたよ」と叫んだ。川端に「イギリス海岸」と記した看板が立っていた。

2019年12月27日:Chromeブラウザー

僕のPC環境だけかもしれないがChromeでは他のブラウザーのようにF5でページの更新できない。Webサイトを更新したときに確かめる際にとても不便だ。Ctrl+F5でもページの更新ができない。方法はClear

Cacheのような拡張機能を使うか履歴を削除するしかない。なぜこのような仕様になってるのか分からないが、とにかく不便である。豊富な拡張機能を誇り国内シェアNo.1のブラウザーだけに何とかならないものか。

2019年11月20日:韓国選手の姓名の英語表記

ずっと以前から疑問に思っていること

久しぶりにWBSCプレミア12で野球を見た。ラグビーワールドカップを見たばかりか、野球がはなんだかまだっるこしく見えてずっとは集中しては見てられなかった。パソコンをいじりながらのいわゆる「ながら見」といったところである

記憶が定かではないが、ソ連時代のロシア人に野球を見せたところ、ピッチャーとバッターの二人だけゲームをして他の選手は何をしてるのか、休憩してるのか、と言って全く興味を示さなかったそうである。確かにサッカーやラグビーなどと違い動きという点では静の時間が多いといえる。静の時間も見どころがあるのだが僕は前からずっと見続けるのが苦手である。決して野球が嫌いなわけではない。楽天の試合などはよく見る。ただし「ながら見」で、面白い場面になると目を向ける。

本題に戻ろう。韓国選手の背中に、例えば「H S Kim」のように姓名が記されている。漢字表記では、金 賢洙(キム・ヒョンス)である。だから日本なら「H

Kim」と書くだろう。なぜ名前の賢洙をHyun-Sooのようにを分割するのか。これは10数年ほど前にも疑問に思ったことである。韓国の姓は、

金(キム)kim

李(イ)Lee

朴(パク)Park

のように短くて数も極めて少ないという。だから「H Kim」さんは山ほどいる。それで「H

S

Kim」のように記述して識別率を高くしているのかななどと根拠のないことを考えてしまう。正解はなんだろう。逆に日本は姓が星の数ほど多い。だから同じ姓の人が数百人ということも結構ある。僕もそのような姓の持ち主の一人だ。

2019年11月15日:歯磨きの使いみち

いつも大昔の話で恐縮だが、40数年前僕は横浜、ナホトカ、ハバロフスク、モスクワを経てウイーンに到着した。ウイーンに2泊してアテネに行く算段をつけるつもりだった。二日目の朝とにかくウイーン駅に行ってみた。時刻表を眺めているとアテネ行きの列車があった。列車名はバルカンなんとかと書いてあった(高校世界地図、小川国夫の「アポロンの島々」それにバックパッカーのための売血の方法などを記した本しか持っていなかったので、それが映画にもなったバルカンエクスプレスであることをずっと後になって知った。)とにかく切符を買った。この時もう少し考えるべきだった。寝台車にするとか。無知だった。その時の僕は、とにかく乗ればアテネに着くだろうということにしか頭がまわらなかったのだ。たしか夕刻か夜の出発だったので、それまでウィーン美術史博物館を訪れたりして時間をつぶした。美術品はみな眩しいほど素晴らしかった。

暗くなったころ無事乗車した。念のためパンを少々と、チーズ、ピクルス一瓶を買っておいた。座席は広くて、すいていたから、これなら眠れるなと安心した。ひと眠りすれば着くだろうなどと、信じられない勘違いをして眠りについた。朝目が覚めた。高校世界地図で位置を確認した。まだ全然アテネは遠い。愕然とした。だんだん混んできた。座席に座っているのがつらくなってきた。座席を立って少し歩いて戻るともう誰かが座っている。僕の席だと主張して開けてもらう。ようやく夜になった。深夜旧ユーゴスラビアを通過中、役人らしい人が乗り込んできてパスポートやビザのチェックを始めた。うとうとして眠れない。やっと夜が明けた。結局アテネ駅に着いたのはその日の午後だったような記憶がある。2泊3日、40数時間列車の座席に座っていた。死にそうに疲れていたが、やはり若かったのだろう、駅を出て、あ~あアテネだと感激して元気を取り戻した。早速駅近くでホテルを探した。手ごろなところを見つけて、空きがあるか聞いて無事宿泊となった。エレベータで、何階かと聞かれて、エプタ(現代ギリシャ語で7の意)と答えたのを記憶してるからまあまあのホテルだったのだろう。すぐにシャワーを浴びて食事に出た。死ぬほど空腹だったのだ。しっかり飲んで食べたら元気が出てきてあちこち歩きまわってそのまま夕食もとって、夜遅くホテルに戻った。

翌日も朝から終日歩き回った。パルテノン神殿も見た。遺跡だらけのような気がした。いくら歩いても飽きることはなかった。途中で知り合った美大の先生だという人と昼食をとった。彼に倣ってケバブとトマトサラダとウーゾという酒お注文した。トマトサラダはトマトとカッティーチーズと黒いオリーブの実が入っていた。彼は野菜不足にならないように毎日食べるのだといった。オリーブの実を口に入れると、ゲッとなった。初めて食べた。こりゃだめだと思った。だけど1週間もすると癖になったから不思議である。ウーゾは透明な酒だが水を入れると白濁する。ケバブを食べながらウーゾを飲んでいると、「日本で焼き鳥を食いながら焼酎をのんでるみたいですな…」と彼は言った。話がはずんでギリシャについていろいろ教えてもらった。昼食を終えて立ち上がった時、膝に違和感を覚えたが、その後も暗くなるまえ歩き回って、また夕食にたっぷり飲んで食って夜ホテルに戻った。風呂に入って、途中で買ってきたビールを飲んでいた。そのうち立ち上がると膝がひどく痛くなってきた。激痛である。列車での疲労が今頃出てきたなと思った。そのころ僕は時々だが原因不明の関節痛におそわれた。腕だったり、肩だったり膝だったり、一度なるとなかなか治らなかった。これはまずいと思った。明日からのことが心配になった。湿布薬はないし、薬局はどこだかわからない。あれこれ思いを巡らせているうちに…そういえば歯磨きは口の中で、すっとするなと思いついた。幸い歯磨きは大きなチューブのものを2本持ってきていた。さっそくハンカチにたっぷり塗って膝に当てタオルを巻いて固定した。なんだか湿布薬を貼ったみたいにすっとした。とにかく早く寝ることにした。窮すれば通ずである。翌朝にはすっかり治っていたのだ。

2019年11月10日:ビールにまつわる話

大学以来の友人のブログの記事"コートールド美術館展

魅惑の印象派」を観て"を読んでいてそこに掲載されているポスターから美術館展はきっと素晴らしかったのだろうとな思いを馳せていたら,英国ビールに言及している箇所があり、それに触発されてビールについて書いてみようと思った。

40数年前のギリシャ旅行の途次立ち寄ったウイーンで初めてヨーロッパのビールを飲んだ。レストランで昼食時にまっ先にビールを注文した。たまたま居合わせた、日本人の観光客でビールは苦手という若い女性にもビールをすすめた。彼女は一口飲むなり目をみはって「なにこれ...」といって、おかわりまでした。あまりのうまさに僕もうなってしまった...日本で飲んでいるビールは本当にビールなのかと。

後年仕事でドイツに長期滞在した際は、もちろん、ビールを満喫した。昼食時、隣のテーブルで腰に拳銃さげた警察官がビールを飲んでいたのには驚いた。ドイツではグラスに目盛りがついている。液体がこの線を越えていなければならないのだ。グラスの半分が泡なんてことはあり得ない。したがって注文してから出てくるのに少々時間がかかる。温度は地下室の温度が基本のようである。日本のようにキンキンに冷えたなんてのはあり得ないことだ。

題名は忘れたが小説で、風邪を引いた子供に温めたビールを飲ませる場面があったのを記憶している。ヨーロッパで飲んでみて納得した。もともとビールは滋養になり、コクのあるものなのだ。つまり濃いのだ。ノドゴシがいいなんてことはない。

帰国の途次、ロンドンに1週間ほど滞在し毎日昼食パブでとった。もちろんエールビールを飲みながら。帰国してからは飲み屋では日本のビールを飲んだが、家ではエールビールを探して飲んだ。

そういえば最近はあちこちで地ビールが作られている。でも地ビール=美味いわけではない。手作りが必ずしも美味くないのと同じだ。僕のおすすめは山形の月山ビールだ。ミュンヒナーがお気に入りだ。

2019年10月1日:時蠅は矢を好む

大学のころ、なぜか機械翻訳の研究をしたことがある。まだパソコンもないころである。今となっては、理由は定かではないがおそらく一儲けしてやろうなどとよからぬ動機と思われる。文献では、"Time

flies like an arrow."が「時蠅は矢を好む」となってしまうとあった。今ではそんなことはないと思う。でもこれを「光陰矢のごとし」と訳す翻訳ソフトがあったらそれは怪しい、つまり構文解釈のロジックに従っているのではなくデータベースに、Time

flies like an

arrow.=光陰矢のごとし、と登録してあってそれを持ってきているにすぎないのかもしれないからだ。「時間は矢のように飛ぶ」くらいでかまわない。

若いころ、ある外資系の会社に勤めていた。外資系にもかかわらず、社長はからきし英語がダメだった。ある日、社長がうきうきした様子で出社してきた。そして入社したばかりの僕や秘書の女性に、ポケット型電訳機をみせて「きみいもう大丈夫だよと声をかけてかろやに社長室に入っていった。僕はそれを見てはらでは、こりゃだめだと思ったが、「すごいですね」などと応えた。ポケット型電訳機はソフトバンク社長の孫正義氏が、留学先のアメリカでこの試作機を発明して、シャープに企画を持ち込んで製品化を実現したものだ。それを資金にソフトバンクの大躍進が始まった。ポケット型電訳機はそれなりに素晴らしいものだが、それを使って米国本社の人たちとダイレクトにコミュニケーションをとれるものではない。案の定、昼食時に、社長が冴えない顔をして社長室から出てきて2度とポケット型電訳機に触れることはなかった。

機械翻訳は公共性をもつWebサイトなどではおまりお勧めできない。それをもとにリライトすればよいが。一部の市のWebサイトで機械翻訳したものを直接使って問題になったことがある。

今は無料で使えるもので、個人が情報を得るうえで十分実用にたえうるものもある。

例

To date, many animal studies

have indicated the neuroprotective effects of mesenchymal stem cell (MSC)

transplantation in ischemic stroke. Several clinical studies have also revealed

the safety, feasibility, and neuroprotective effects in ischemic stroke

patients. In this review, we present the main approaches of MSC transplantation

in ischemic stroke, the mechanisms of MSC therapy, and the current clinical

studies on MSC transplantation in ischemic stroke patients. We also explore the

safety of MSC transplantation and conclude that MSC therapy will play an

important role in the future treatment of ischemic stroke. The optimal timing,

approach, and cell dose in the transplantation are important issues for

successful clinical application.

A. Chrome + Google翻訳(拡張機能)

今日まで、多くの動物研究は、虚血性脳卒中における間葉系幹細胞(MSC)移植の神経保護効果を示しています。いくつかの臨床研究は、虚血性脳卒中患者の安全性、実現可能性、および神経保護効果も明らかにしています。このレビューでは、虚血性脳卒中におけるMSC移植の主なアプローチ、MSC療法のメカニズム、および虚血性脳卒中患者におけるMSC移植に関する現在の臨床研究を紹介します。また、MSC移植の安全性を調査し、MSC療法が虚血性脳卒中の将来の治療に重要な役割を果たすと結論付けています。移植における最適なタイミング、アプローチ、および細胞線量は、臨床応用を成功させるための重要な問題です。

B. エキサイト翻訳

今までのところ、多くの動物性の研究により虚血性のストロークにおいて間充織の幹細胞(MSC)移植の神経保護効果は示された。いくつかの臨床の研究により、虚血性のストローク患者の安全、実現可能性、および神経保護効果も明らかにされた。このレビューにおいて、私達は、虚血性のストローク患者でのMSC移植において虚血性のストロークでのMSC移植の主要なアプローチ、MSC療法のメカニズム、および現在の臨床研究を贈る。私達はMSC移植の安全も探究し、終えて、MSC療法は虚血性のストロークの未来の治療重要な役割を果たす。移植の最適なタイミング、アプローチ、およびセル一服は、成功

Aは、「脳卒中」や「間葉系幹細胞」などキーとなる単語が正しく訳されており、個人が情報を得るに十分な精度であると思う。Bはちょっと…

2019年6月7日:アルベール・カミュのこと

僕の母が入所している横浜の特養老人ホームで行われたカンファレンスに出席したり、空き家になっているぼろ屋の始末を、僕の幼馴みで日ごろ母がお世話になっているご夫婦に相談にのってもらうために、妻が横浜に行った帰り、東北新幹線の座席に置いてあるトランヴェールという小雑誌を、「父ちゃんみたいな人がいるよ」といって、レスパイト入院している僕の病室に持ってきてくれた。そこには沢木耕太郎の「水で拭く」といふエッセイが掲載されていた。当該箇所を勝手に引用させてもらう。

大学の卒論に、経済学部であるにもかかわらず作家のアルベール・カミュについて書きたいと言い出したときも、いくらか困惑した表情を浮かべながら、それでも「君がやりたいと思うことをやればいい」と許してくれた。大学を卒業し、就職した会社を一日で辞めてしまった...