本名=萩原葉子(はぎわら・ようこ)

大正9年9月4日—平成17年7月1日

享年84歳

静岡県駿東郡小山町大御神888–2 冨士霊園文學者之墓

小説家。東京府生。國學院大學中退。詩人・萩原朔太郎の長女として生まれたが、8歳の時両親が離婚、前橋の祖母のもとで育てられた。昭和17年朔太郎が死去し苦労することになったが、34年『父・萩原朔太郎』で作家生活をスタート。『天上の花』で田村俊子賞、『蕁麻の家』で女流文学賞を受賞。『束の間の午後』『閉ざされた庭』などがある。

病室には七輪の炭火が燃え、ヤカンの口から湯気が上っていた。新築祝いの時、この部屋に花盛りのように早乙女や叔母達が集って賑わったことが思い出される。洋之介は酔うと口癖に家相が良いと自慢していた。勝の手で花樹も植えられ、軍吉を讃嘆させたのだったが、今は花時が過ぎて縁一色の中に丈の高い雑草も生い繁っていた。洋之介がいなくなったあとは、暗緑の洞穴のように見えるであろう庭にも、再び陽の射すことがあるのだろうか。(中略)

意識も朧げの洋之介が、与四郎の執拗な申出を退け、首を横に振って意思表示した時の感動が甦ってきた。あれは最後に示してくれた私への愛情であった。闇に包まれた私の前途に、一点の灯を見たような気持を覚えたのだった。あとに残る人達にどんなにつらく当られても、生きることが洋之介の意志に添うことではないだろうか。

病室に入るのを許された時、咲かない儘落ちた花の蕾が、欝々と暗みを増してゆく緑の庭の雨催いの土に濡れていたのを、私ば思い出していた。

(蕁麻の家)

父親が文学者の場合、何が原因か、その娘の結婚生活はうまくいかないらしい。森鴎外と森茉莉、太宰治と太田治子・津島佑子、広津和郎と広津桃子、幸田露伴と幸田文、萩原葉子もそのうちの一人だった。

39歳の時、父の思い出を描いた『父・萩原朔太郎』で作家デビューを果たした萩原葉子の最後の小説は『朔太郎とおだまきの花』であった。

『蕁麻の家』で現れたように、良きにつけ悪しきにつけ朔太郎の血に色濃く染まっている葉子。平成17年7月1日午前3時39分、播種性血管内凝固症候群のため東京・世田谷の病院で死去した。

葉子にとって生涯憎み、哀しみ、書いた、〈永遠の仇敵〉朔太郎、この父なくしては作家・萩原葉子は生まれなかったということだろう。

四季折々、何度この霊園に足を運んだことだろう。いつ訪れても山腹に至る上り道を見上げると、古の都大路もかくやと思い描くほどため息が出るような広大さだ。

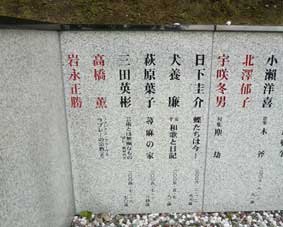

霊峰富士の山に面対する山腹、軽井沢高原の白樺林にも似た苑の小道の先にある「文學者の墓」、屏風型に折れ、並び立った石碑には、個々の文学者の名前と代表作が刻まれてある

。遺稿『朔太郎とおだまきの花』は葉子の死から1か月余り後の8月16日に出版され、手にすることはかなわなかったが、厳然と対峙し、書き尽くしたであろう父・朔太郎と朔太郎を苦しめてきた母・稲子の分骨も埋葬されているこの墓に、代表作『蕁麻の家』と刻まれて萩原葉子も埋骨された。

|