|

|

| 丸山稲荷神社で見つかった文化財 | |

■平成23年1月23日(日)、下山口会館で丸山稲荷神社で見つかった絵馬、扁額の解説・説明会があった。旧五村のひとつ下山口自治会と丸山稲荷神社をお祀りする丸山会の主催だった。地元の知人のお世話で自治会員ではなかったが参加させて頂いた。 ■平成23年1月23日(日)、下山口会館で丸山稲荷神社で見つかった絵馬、扁額の解説・説明会があった。旧五村のひとつ下山口自治会と丸山稲荷神社をお祀りする丸山会の主催だった。地元の知人のお世話で自治会員ではなかったが参加させて頂いた。 ■定刻の1時30分、会場の会館2階のホールには70名前後の地元の皆さんが席を埋めた。司会を兼ねた丸山会の会長から開催趣旨をこめた挨拶がある。「見つかった絵馬と扁額4点の修復を行った。今日は修復された絵馬・扁額を見て頂きながら修復をお願いした専門家のお話を聞く機会を設けた」とのことだ。 ■講演に先立って現物を間近で見る時間が設けられた。「墨書扁額(俳句や川柳とその作者名が墨で書かれた額)」「牛図絵馬」「白狐絵馬」「的額(弓の的の土台の額)」の4点である。それぞれデジカメ画像に収めた。 |

|

|

|

|

|

| 作成年や奉納者が判明した貴重な文化財 | |

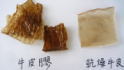

■講演が始まった。講師は、元興寺文化財研究所の彩色資料修復室の山内章室長である。「文化財保存の考え方は何よりも現状保存が第一である。塗り替えや張替えなどの加工を施さないことが肝要だ。日本の彩色文化財の多くは絵具を膠(にかわ)で接着しており修復保存はこの膠による修復が欠かせない。戦後の一時期に合成樹脂やアクリル樹脂で修復を行った。近年そうした樹脂修復は劣化後の再修復が困難なことが判明した。膠修復の手法を再生し今回もその手法で修復した」。概略そんな説明があり修復作業のプロジェクターによるプレゼンがあった。 ■講演が始まった。講師は、元興寺文化財研究所の彩色資料修復室の山内章室長である。「文化財保存の考え方は何よりも現状保存が第一である。塗り替えや張替えなどの加工を施さないことが肝要だ。日本の彩色文化財の多くは絵具を膠(にかわ)で接着しており修復保存はこの膠による修復が欠かせない。戦後の一時期に合成樹脂やアクリル樹脂で修復を行った。近年そうした樹脂修復は劣化後の再修復が困難なことが判明した。膠修復の手法を再生し今回もその手法で修復した」。概略そんな説明があり修復作業のプロジェクターによるプレゼンがあった。

■講演後、参加者からの質疑があり、4点の価値や今後の保存展示の在り方などが問われた。講師からは、あくまで修理保存の立場であり研究者の立場にはないとの前提で以下の話しがあった。「白狐絵馬は天保14年(1844)、的額は嘉永3年(1850)、墨書は文久元年(1861)、牛図絵馬は明治初年と、それぞれ作成年が記され作成者や奉納者も判明している。こうした事例は希少である。特に白狐絵馬は絵柄も珍しく貴重な文化財と思われる」。 |

|

| 文化財保存の態勢や組織の存在 | |

■丸山会の会長からも「下山口の貴重な文化財として専門家の意見も聞きながら大切に保存に努め、管理や展示の在り方についても検討したい」旨の発言があった。最後に下山口自治会長の閉会の挨拶があり、定刻の3時に下山口の貴重な文化財の解説・説明会が終了した。 ■丸山会の会長からも「下山口の貴重な文化財として専門家の意見も聞きながら大切に保存に努め、管理や展示の在り方についても検討したい」旨の発言があった。最後に下山口自治会長の閉会の挨拶があり、定刻の3時に下山口の貴重な文化財の解説・説明会が終了した。

■山口という町の歴史の深みと関心の高さをあらためて知った。同時にそうした貴重な文化財が発見された場合の保存の態勢や組織、仕組みが存在していることの有難さを想った。とはいえこの説明会の参加者の殆どは地元の旧下山口村の皆さんである。新興住宅街からの参加者は私だけだったと思う。この町の歴史や風土を町民全体が共有できる環境は十分とはいえない。そのための架け橋的な機能がこのブログやHP山口風土記で少しでも発揮できればと思った。 |

|

|

|