小波が銀のしずくを降り注ぎ、見上げる私を白く輝かせる。

[ガート]

ヴァラナシのガート(沐浴場)には30回以上通ったはずです。

インドを特徴づける混沌の構成要素に「下世話」も含まれることはヒンドゥーの聖地でも変わりません。インド各地から善男善女が集まって、静かにガンガに浸かり、祈りを捧げ、静かに去っていく……それは勝手な思い込みでした。

いかにも観光ポスターに使われそうな沐浴するサドゥー(遊行僧)の隣りでは、タイヤのチューブを浮き輪代わりにして子供たちが川に飛び込み、その傍らでは洗濯する人がいます。スピーカからはご詠歌ではなく映画音楽が流れ、子供たちの歓声が響き、観光用ボートやマッサージなどの客引きがしつこく声をかけてきます。まるで海水浴場の賑わい。

一色に染まらないのがインド。そして多色が混在すればどぎつい色ほど目立つというのも真実。ガートの第一印象は「いやはや、やっぱりインド」でした。

[The River of Life]

ザバッ、ザバッと勢いよく頭まで緑色の水に沈める老人。きらびやかなサリーからのぞかせた足先だけを水に浸けているお金持ちの一家。病によって手足あるいは顔すらも失った乞食。幸せな笑顔の両親にそっと抱かれ、水に浸けられる赤子。

いくつもあるガートの中心、ダシャスワメドは表の舞台。

目と鼻の先にあるマニカルニカ・ガートは裏の舞台。

露天の火葬場に小一時間もいれば、乞食も金持ちも最期は薪の上に乗せられて旅立ち、いともあっさり遺灰がガンガに流される様を見物できます。実に即物的な儀式は人間に対する認識を変えてくれるかもしれません。

(霊感の強い人でも火葬場には「空」しか感じないでしょう。ただし、夕暮れ時にボートに乗れば、白い何かが火葬場からガンガに向かって流れていくのを見られるかもしれません)

インドでは変死体は火葬にされず、水葬にされるそうです。時にはそうした死体が川面をゆっくりと流れ、ハゲタカがついばむ姿も見られます。それもガンガの一光景。雨風が強かった翌朝に岸辺に流れ着いた死体とご対面することもありました。

(剥き出しの死体を気持ち悪いというのは、それこそ死者に対する冒涜。昨日までは同じ「人間」だったのですから。ただし、死生観が変わったのは後の話で、ヴァラナシでは目の前で起きる出来事を毎日ただ淡々と見ていました。)

こういった光景を日常的に見ていると、人間の誕生から死まで、喜怒哀楽のすべてを呑み込むからガンガは聖なる河と思えてきます。

私の好きな英単語にLifeがあります。英和辞書を開けば、この単語の持つ広い(そしていずれも素晴らしい)概念に驚くとともに、それらを集約したひとつの単語があることが驚異です。

正にガンガこそLifeの河。また、私にとってのガンガは基本的に生活(life)の川。

だから、生を謳歌する子供たちの歓声、家族での沐浴、祈る老人、沐浴するインド人を船から見物する外国人観光客、焼かれる死体、いずれも生命(life)の1シーンとして自然に受け入れられました。洗顔も、沐浴も、焼いた後の灰を流すのも、まったく同列だったのです。

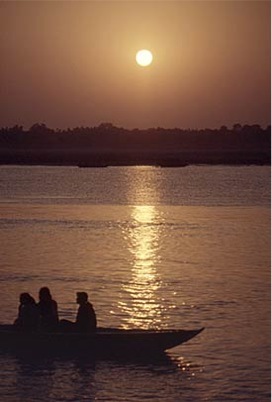

ある意味、ガンガは私にとって人間臭い河でした。日の出、あるいは日没の光で金色に輝くガンジスは美しいけれど、人間の美しさの照り返しのようにも思えました。

[月光のガンガ]

迷路のような裏道を(かろうじてであっても)記憶だけで歩けた安堵感。懐かしい人々。そして民家の屋上から見えるガンガ。初めてのインドの高揚感はなく、やっと落ち着けた感覚。

皮肉なことに2度目のヴァラナシが教えてくれたのは、それまでの日常に違和感が伴っていたという逆転の真実。故郷を持たない私が初めて「里帰り」の感覚を知りました。

その日、ふらっと出かけた夜の散歩。

目の前に広がる満月に照らされたガンガ。

見慣れた人間界の風景は闇に隠され、空から降ってくる絹のヴェールに呼応する銀色の小波。それは東京に降る雪が都会の汚れを覆い隠す様に似ていました。

これが本当のガンガ。初めて女神様がその姿を見せてくれた。

鳥肌が立ち、体は震え、人を好きになった時と同じ胸の痛みを感じ、涙が出そうになりました。

銀色に輝く姿は荘厳でも壮麗でもなく、とても柔らかく、女性的で、清麗で、冷たくもあり、まるで女神様と一対一で対面しているような敬いの心を抱きながら個人的な親しみを感じるような……。

間違いなく、その時、私とガンガは特別な関係で結ばれたと思いました。

[夢]

月光に照らされたガンガの怪しいまでの美しさは、その背景に『死』があるからでしょう。さざ波の下では無数の白い骨が銀色の世界を見上げているはず。金色に輝いていた姿はあくまでもこの世での絶景。銀色に輝くガンガは黄泉の河、彼岸へ続く風景です。

だから、ヴァラナシのガートは境界に位置することになり、冥界に踏み入る沐浴は擬似的な臨死体験であり、こちらに戻る再生によって罪が清められると考えられているのかもしれません。そして遺灰は最短コースで黄泉の河であるガンガに流されるのです。

また、混沌のヴァラナシと対照的な対岸の不毛地帯が存在することにも合点がいきます。対岸は彼岸でありながら、ヴァラナシではなく、ガンガと対をなすことで不浄の地とされているのではないでしょうか。

幼い頃から将来の夢を抱いたことがなく、大人に質問されても適当に答え、常にウソをついている自覚がありました。ないものは答えようがないのです。

今はおぼろながら将来の夢があります。

ガンガの川底から上に広がる銀色の小波と、そこに降り注ぐ月光を見てみたい……。

【楽曲について】

オリジナルの骨格ができたのが8「月」なので、元々は『August Moon』という安直なタイトルでした。ところが、何回も聴いていると浮かんでくるのは前述の銀色のガンガ。あの有名な『トゥクマンの月』を少し意識して『ガンジスの月』に変更した後は、イメージに即してデザインです。

小波のきらめきを表現するために生ギターによるストラム(爪弾き)を左右に振り、音量バランスにはかなり気を使いました。そしてシルクのような月光を想起させるストリングスを選び、たゆとう感じのメロディは……やはり生ギターになってしまいます。同じく川面を渡る風のソロは笛の音しかありません。イメージがはっきりしているので、他の楽器音も必然的という感じで決まっていきました。

イントロのウィンドチャイムのような音で、降り注ぐ月の光のイメージと共にヒマラヤで瞑想しているシヴァ神の髪の毛から吹き出している水からガンガが始まっているという神話を表現したつもりです。

当初は効果音をたっぷり使うつもりだったのですが、音楽だけで情景を描けたのではないかと思い、最少限にとどめました。

使用したのは、正真正銘、夜のガンガでの録音。無編集です。ガートの露店でチャイを飲んでから寺院の近くへ移動してほどなく、それまでに見たこともないポンポン蒸気が出現しました。加えて絶妙のタイミングでヒンドゥー寺院の鐘の音が……むしろ、目の前を通り過ぎる間が無音だったことに感謝です。正にガンガからの贈り物。

さらに予想外だったのが、効果音は後ろ合わせで挿入したのですが、ポンポン蒸気の刻むリズムが追加したパーカッションのように合ってしまったこと。作為的にテンポ調整をしたら、曲の感じが変わってしまったかもしれません。

【あれこれ】

ガートに30回以上通った理由は、早朝のガンガで洗顔するのが日課だったからです。銭湯へ行くような感じでタオルを下げて裏道を抜け、ズボンを膝まで上げてガンガに入ります。緑の水の生暖かさと足裏に伝わるヌルッとした感覚が心地よかったですね。さすがにインド人のように口を濯ぐのは遠慮しましたが……居候先のお父さんに勧められ(脅迫され?)一度だけ飲んじゃいました。うへ。

目の前を観光のボートが過ぎていったことがあります。気にしないで洗顔していると遠くシャッターの音が聞こえます。見上げると……日本人観光客。私を写しちゃった方、御愁傷様です。

【音楽の背景】

ヒンドゥーの聖地としてあまりにも有名なヴァラナシも、昼間は海水浴場のような賑わい

ガートで沐浴する善男善女 / 朝夕に金色に染まるガンガ

ガンガは誕生から終焉まで人の命すべてを包み込む / 手漕ぎボートと三角帆の小舟が主な水上交通

【使用した生音】

ヴァラナシ、ガンジス川のダシャスワメド・ガート