[楽曲について]

いつか『サンドリガ』というタイトルで、曲を作ろうと思っていました。南インドで出会った少女の名前です。この曲の最初の骨格が決まりつつあった段階で、センチメンタル過多のメロディよりもタイトルにふさわしいと気づき、その後のアレンジの方向が決まりました。

リリカルな感じを出すために今回もまたギターの爪弾きを使用し、ドラムの音もメリハリのある感じに調整、爽やかさを出すためにソロ部分の楽器はフルートで決まり、波の音をイメージさせるためバックのストリングスには動きを加えました。最初はこんな感じで効果音を入れるつもりがないまま、一応の完成を見ました。

しかし、全体に効果音を使うことを決めると、1曲だけ入っていないのは不自然です。かなり困って、重複承知で「今更加えるものがないから波の音だけでいいや」とインド洋の波の音を(安直に)入れてみました。さらに教会の鐘の音を冒頭に入れ、試聴してみると……。

またもや偶然による音のマジックが生まれました。冒頭に海鳥の鳴き声が一発、そしてメロディに合わせるかのように子供の声が。生録をしていた時は「波の音だけを録りたかったのに」と若干迷惑していたのですが、女の子の声はこの曲の魅力を倍増させたと思っています。特に最後に大きく入ってくる女の子の声は「いや~ん」と聞こえるのですね。自分で聴いていても笑みがこぼれてしまいます。

意図的にソロの部分は抑揚を減らしました。派手なアレンジよりも、素朴な人間関係を表すような旋律を選びました。無の状態で頭に描いていた音楽とはかなり異なりましたが、全体の出来に関してはかなりイメージに近いものになりました。

予想外ついでに、よく聴いてみると町の雑音がかなり入っています。これもラストの部分ですが、笛のようなクラクションのようなノイズが、まるで○○音頭の間の手みたいに入っています。そんなアレンジをする気は毛頭なく、正に偶然の産物。そして一度気づくとはっきり聞こえるようになり、気になる失笑部分であります。

[あれこれ]

波の音はチェンナイ、マリナービーチでの録音。鐘の音は同地の近くサントメ教会の鐘の音です。サントメを英語表記するとSaintThomas。日本風に言えば聖トマス教会になり、ぜひ訪れてみたかった場所のひとつです。

ヨーロッパの宣教師が布教に訪れた時、インドには既にキリスト教が根付いていると驚いたそうです。インドのキリスト教はエチオピアのコプト派に匹敵するほどの直系。イエス・キリストの弟子・聖トマスが伝えたと言われています。それが現在のチェンナイ。その墓も郊外にあると言われています。サントメは聖トマスを祀った由緒正しい教会なのです。

(日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルもインドのゴアに眠っています)

ポンディチェリーは現在も政府の直轄地という特別な立場にある地方小都市で、イギリス植民地時代もフランス領でした。たとえば『ロマンロラン通り』などの地名もフランス時代を彷彿させるものがあり、海辺に白壁の建物が並ぶ様はインドらしからぬ独特の景観を作っています。

人々の気質も少し違い、南インド人の気質を語る時に使われる「おおらか」や「ゆったり」を半歩進めた感じがします。まあ、対インド比、対タミール比ですから、旅行者の目から見れば「やっぱり同じインド人」ってことになりそうですが……。

サンドリガ。夕暮れ時、目の前に現れた物乞いの少女。

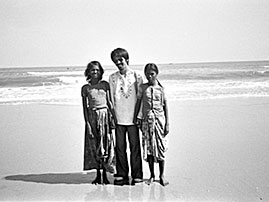

瞬時に多くの感情と言葉にならない考えに襲われ、この娘を物乞いとして扱いたくないと強く思ったのです。そして翌朝の公園で奇跡的とも言える再会をし、マリアとサンディーという友人も加わって、海辺で半日を過ごしました。

サンドリガに特別な印象を抱いたのは13才という微妙な年齢にありました。年上のサンディーはサリーを、年下のマリアは子供のシャツを着ていましたが、サンドリガの木綿のシャツは少女の身体を包むには既に小さく、開いた背中を大きめの安全ピンが留めていました。思えば、すべてが示していた少女と女の境にある微妙なバランスを最初に直感して、彼女と人間として接したいと欲したのでしょう。

もう子供の服は着られない少女を待ち受けているのは、おそらく物乞いとしての長い長い時間かもしれません。公園や海辺で遊ぶ時間が日常や現実という時間に代わり、その時には自覚できなかった輝きの時間が消えていきます。

一方で、自分は失っていた時間をインドで見つけ、それを全身で感じ、さらに輝きの時間を与えられる側に立っているという自覚もあったように思います。(日常の束縛がない旅人はその気になれば非日常のパワーを発揮できることを既に経験していました。実は私、インドに入る前に娼婦を足抜けさせちゃっていたんです)

自分なりに考えて、彼女たちの身近にありながら一生縁がないであろう浜辺のカフェテラスに連れていったのは、今思えば無謀に近い行為でしたね。

貧しい少女の髪を飾った花は神様への添え物。はにかみと恥じらいの入り交じった表情に、神様も微笑んで許してくれるだろうと勝手に思いました。

前回の南インドの旅では、当然ながらサンドリガとの再会を期待していました。渡したい写真も用意していました。しかし、奇跡は2度起きませんでした。

最近になって「サンドリガが肩書きなしで接した最初のインド人だった」と気づきました。肩書きとは、宿の主人と客、売り手と買い手、詐欺師とカモといった人間関係のことです。それも強い印象を残した理由かもしれません。

[音楽の背景]

当たり前に響くけれど、南インドはやっぱり「南」インドなんだなと思う。

カメラに収めるのに苦労した巨大なサントメ教会。すぐ裏の浜辺にはスラムが広がり、大勢の子供たちがいる。

南仏を思わせるポンディチェリーの町並み。 町のいたる所にフランス語を見つけることができる。

とてもインドには見えない風景。夜には物売りが並ぶ。 ポンディチェリーでは犬もフランス風?

早朝の公園で偶然出会った瞬間のサンドリガ。

ポンディチェリーの海辺にて。(サンディー撮影) 花飾りをつけたサンドリガ、年上のサンディー、年下のマリア。

![]()

[使用した生音]

チェンナイ、マリナービーチの波

チェンナイ、サントメ教会の鐘の音