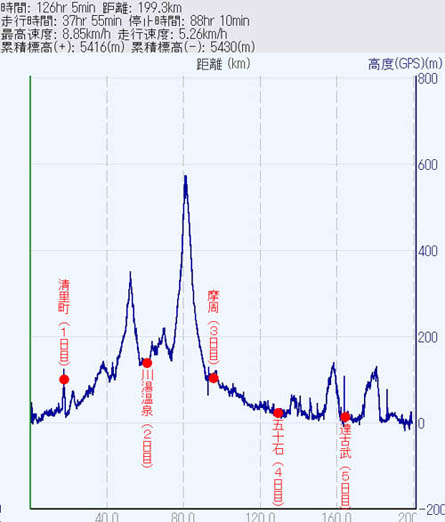

歩行区間:知床斜里(斜里港)−釧路(幣舞橋)間

歩行日:2014年9月13日〜9月18日

歩行距離:189km(鉄道営業キロ:131.8km)

釧網本線は、東釧路から標茶、摩周(弟子屈)、知床斜里を経由して網走までを結ぶ166.2kmの路線です。

国有鉄道釧網線としての開業は1927年まで待たれることになりますが、

現路線のルーツは非常に古く、1887年まで遡ることができます。

1872年に硫黄山での硫黄採掘が始まり、1887年には硫黄搬送のための専用鉄道が完成しました。

このときの開業区間は標茶から跡佐登(硫黄山付近)で、標茶から釧路は水運で結ばれました。

北海道では、幌内鉄道(手宮−札幌間・1880年開業)の開業に次ぐ2番目の鉄道路線でした。

この路線は1896年に運行を休止してしまいますが、標茶−摩周(現在)間の路盤は釧網線で活用されました。

その後、1927年に釧網線釧路−標茶間が開通し、弟子屈、川湯(現・川湯温泉)と路線を延長し、

1931年に札鶴(現・札弦)−川湯間が開通し、現在の釧網本線の形ができあがりました。

北海道の長距離全駅間歩きとしては4年ぶりの挑戦です。

釧網本線沿線の目立った峠越えは野上峠くらいですが、

行程中に摩周湖にも立ち寄ったため、摩周湖への行き来が野上峠以上のアップダウンになりました。

また、鉄道から見ると釧路湿原の周辺はアップダウンが無く、歩きやすそうに見えますが、

道路は台地側に迂回するため、駅間ごとに100メートル前後のアップダウンと大迂回を強いられました。

鉄道距離に対して歩行距離がかなり長くなっているのは、主に摩周湖への寄り道と釧路湿原が原因です。

釧網本線各駅紹介(標茶〜釧路)

2日目(清里町〜川湯温泉街)

3日目(川湯温泉街〜摩周)

4日目(摩周〜五十石)

5日目(五十石〜達古武)

6日目(達古武〜釧路)

TOPに戻る