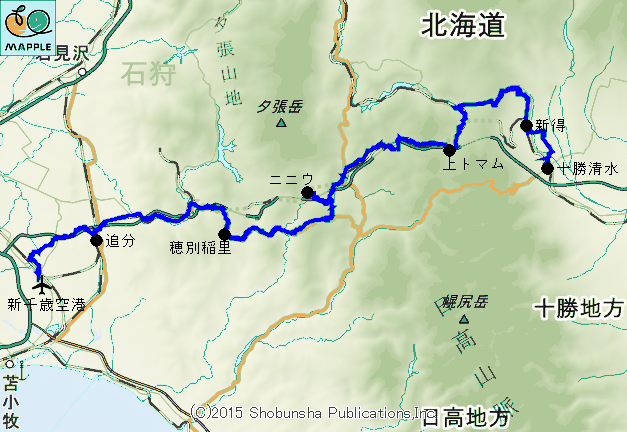

歩行区間:新千歳空港−十勝清水間

歩行日:2015年9月5日〜9月10日

歩行距離:202.5km(鉄道営業キロ:144.1km)

石勝線は、南千歳から追分、新夕張を経由して新得までを結ぶ132.4kmの路線です。

このほか、新夕張から夕張までの16.1kmを結ぶ支線が延びています。

石勝線のうち追分−夕張間は、明治期に開業した非常に歴史ある路線です。

この区間は石炭輸送を目的に建設され、輸送実績が好調だったことから、複線化された時期もありました。

国有化後は「夕張線」と名乗り、戦後も石炭輸送は長らく好調を維持し続けました。

1981年、南千歳−追分間と新夕張−上落合信号場間が開通しました。

すでに1966年には、根室本線の落合−新得間が新狩勝トンネル回りに変更されたほか、

既存の夕張線区間(追分−新夕張間)も、「石勝線」開通に備えて大規模な線路改修が行われました。

1981年の開通にともない、夕張線区間(追分−夕張間)は全て石勝線に編入され、現在の形になりました。

石勝線の本線は、非電化ながら高規格でつくられており、

最高速度130km/h(現在は110km/h)で運行できるよう設計されています。

現在では、札幌と帯広・釧路を結ぶ大動脈の一翼を担う、必要不可欠な路線となっています。

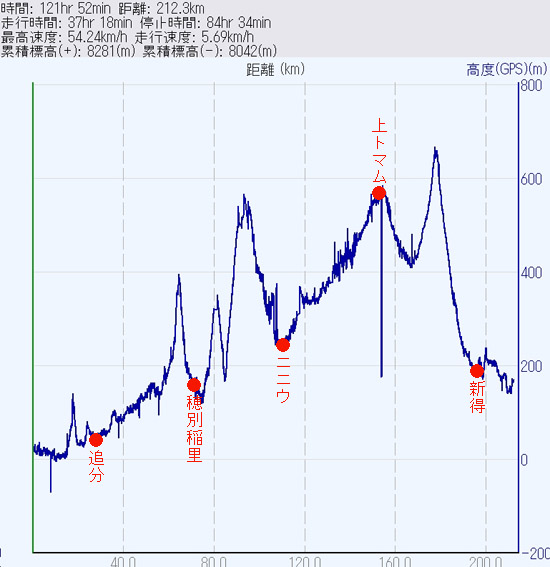

さて、石勝線といえば、駅間距離が絶望的に長いことでも知られています。

陸上日本最長駅間を誇る新夕張−占冠間を筆頭に、4つの駅間で駅間距離が15kmを越えています。

実際乗ってみると、旧夕張線区間や占冠付近を除けば、民家もほとんどない山岳地帯が続きます。

線路はこうした山岳地帯をトンネルで越えるのですが、

歩くとなると、迂回したうえで200〜400メートルのアップダウンを伴う峠越えに何度も挑まねばなりません。

さらに数十キロにわたって、まともな補給ポイントが存在しない区間もあります。

新夕張−占冠間などとても1日で歩ききれない駅間もあるため、

宿泊場所の選定や時間配分などは結構苦労しました。

駅間が長距離、アップダウンが多い、補給地点が少ない、

これだけの悪条件を満たしてくれる路線はそうそうありません。

間違いなく、「全駅間歩き」の北海道最難関路線といえるでしょう。

各駅紹介(占冠〜十勝清水)

2日目(追分〜旧・穂別町 稲里)

3日目(旧・穂別町 稲里〜占冠村 ニニウ)

4日目(占冠村 ニニウ〜占冠村 上トマム)

5日目(占冠村 上トマム〜新得)

6日目(新得〜十勝清水)

TOPに戻る