慈照寺銀閣、西本願寺

Ginkakuji Temple, Nishihonganji Temple

お馴染み銀閣寺。庭園の緑が濃い。そして小さな銀閣

|

市内の寺院を巡る旅、先ずは東山と市街地内、特別拝観と予約拝観の2院です。 慈照寺銀閣 |

慈照寺銀閣、西本願寺

Ginkakuji Temple, Nishihonganji Temple

お馴染み銀閣寺。庭園の緑が濃い。そして小さな銀閣

|

市内の寺院を巡る旅、先ずは東山と市街地内、特別拝観と予約拝観の2院です。 慈照寺銀閣 |

|

|

||||||||

| 東求堂内部は撮影禁止のため、ちょっと拝借した写真。奥の同仁斎という四畳半の書斎です。違い棚に明かり障子という、書院造りの原型がここにあります。 | |||||||||

|

|||||||||

| ちょっと消火器が無粋ですが、東求堂の裏手を撮ってみました。障子が開いている所が同仁斎です。ここからしか撮ることが出来ないのが残念。ちなみに庭には水が一杯あふれています 。 | |||||||||

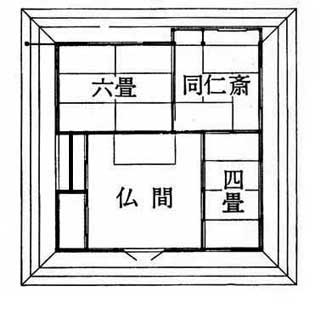

| 東求堂平面プラン。かなりストイックな感じがします。仏間の奥に部屋をもってきたのが面白い。また仏間の左奥には縁に面して腰掛が作られています。 | |||||||||

|

|

||||||||

| 集中豪雨で銀沙灘の端にある向月台が崩れてしまい、修復している現場に遭遇。何か雪を頂いた富士山みたいですね。銀沙灘も一生懸命模様をを引き直していました。 | お馴染み銀閣。銀が施されていたことは無いそうです。ここから見ると初層の吹き放しの広縁が目立ちます。自然を奏でるための空間なのでしょう。しかしここから見ると初層と二層とで重心がこうも違うのかと思ってしまう。 | ||||||||

|

西本願寺

京都市街で一番大きなお寺はとなれば、やはりここ西本願寺ではないでしょうか。東本願寺は何度も火災にあっていますが、こちら西本願寺は奇跡的に江戸初期に再建されたものがかなり残っているという、実に貴重な寺院です。 西本願寺の印象はやはり御影堂と呼ばれる言わば本堂でしょう。堂々たる大きさは浄土真宗の力、いや浄土真宗本願寺派というべきなのでしょうか。とにかく多くの信者を擁することを如実に現すものですし、建物も正当派寺院建築というべきもので、江戸初期に火災で焼け落ちましたが、直ぐに再建されています。多くの信者を収めるために何よりもこの大きさが必要なのでしょう。 宿の近くだったため、朝一番で訪ねてみると、どことなくあちらこちらから参拝の人たちが集まってきます。個人も集団も、また子連れもいる。いや浄土真宗恐るべし、京都恐るべしといった所でしょうか。 そして翌日の午後には予約していた飛雲閣や書院の参拝です。お目当ては飛雲閣だったのですが、ここも撮影禁止なもので、ウィキの写真にリンクを張っておきました。いい写真なのですが、池に水が無く、左下の船入の間がしっかり伝わらないのが残念。木造三階建て、寝殿造風の楼閣建築という、他になかなか無い独創性がここにあります。聚楽第から移築したというのは本当なのでしょうか。未だ諸説あって定まっていないようです。 拝観は飛雲閣の次に書院に案内されます。ここは表の御影堂とは全く趣をことにする世界でした。ここも撮影禁止なもので、ウィキの写真にリンクをいくつか張っておくことにします。表が祈りの場だとすれば、ここは寺院の儀式空間、接待空間、そして演劇空間が広がっていくのです。 豊臣秀吉の寄進によってこの地に移転した本願寺、その後徳川の時代になって、将軍とどのような位置関係になっていったのでしょうか。将軍をお迎えした時にしかるべき場にお通しする、しっかりともてなす、楽しませる、といったことが必要だったのでしょう。そのための壮大な設えがここに施されていました。庶民には関係ない、高度な政治的行動を必要とする空間を備えることが世を渡っていく上で重要なのです。 本願寺はその後も世の荒波を越えていきます。幕末には隅にある太鼓楼を新撰組に使わせ、かなりの便宜を図っていた事もありました。そして明治を迎え、現代に至る中で、変わらず多くの人々の信仰を集めています。 |

|

|

|||||||||||

| 御影堂。いかにも本堂という感じがしますね。この堂々とした造りはさすが。朝6時頃の風景です。 | ||||||||||||

| 御影堂の奥に広がる書院。グーグルマップから失礼しました。中央が対面所で、その南北に能舞台が配置されています。そんなにこの時代の人々は能が好きだったんだ。 | ||||||||||||

|

|

|||||||||||

| 拝観の入口の場所から外を見ると、飛雲閣の三層目と京都タワーが同じアングルに入ってきました。いやなかなかシュールなショットです。 | 唐門。時代はいよいよバロックに突入です。書院を見た後だと余り落差を感じませんでした。それだけ書院の中は絢爛豪華です。 | |||||||||||

|

|

|||||||||||

| 西本願寺を出て東に向かうとこんな一角が。仏像、仏壇、仏具、数珠、何でも揃う通りです。町名も仏具屋町というのですから。ドームの建物は伊東忠太作の伝道院。創建時は真宗信徒生命保険の社屋という明治の建物です。伊東忠太が世界建築視察旅行で中国を訪れた際に西本願寺大谷探検隊と遭遇したのが縁で西本願寺の新たな宗教建築を任されるようになったとか。そしてこの縁が築地本願寺に繋がっていきます。早朝のまだ誰もいない風景です。 | 同じ一角で見つけた看板。念仏奉仕団様はこのお店で何をお求めになるのでしょうか。仏壇店だそうです。 | |||||||||||