知恩院、妙法院界隈

Chion-in, Myoho-in and neighbourhood

三十三間堂全貌。外人さんが記念撮影しています。

|

特別拝観も40カ所以上で行っていますので、エリアを絞って行くことにしました。それに久しぶりの三十三間堂を加えて、東山界隈を回ります。 知恩院 35 00 18.92,135 47 00.13 |

知恩院、妙法院界隈

Chion-in, Myoho-in and neighbourhood

三十三間堂全貌。外人さんが記念撮影しています。

|

特別拝観も40カ所以上で行っていますので、エリアを絞って行くことにしました。それに久しぶりの三十三間堂を加えて、東山界隈を回ります。 知恩院 35 00 18.92,135 47 00.13 |

|

|

||||||

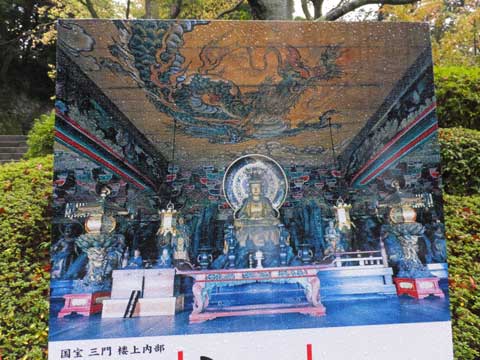

| 堂々たる三門。寺院側から撮っています。上に人がいる。 | 三門の楼上から。角の飾りは逆蓮柱という、禅宗特有の飾りです。蓮の葉が逆さになるなんて面白い。また見にくいですが高欄を支える所に荷葉束(かしょうづか)も見えます。こちらは葉らしく見えます。 | ||||||

|

|

||||||

| 特別拝観の看板から。確かに楼上内部はこのような仏の配置であり、天井画もよく保存されています。 | 山門越しに市内の風景。そんなに登った記憶は無いけれど、結構市内を見下ろしています。 | ||||||

|

妙法院 34 59 25.44,135 46 30.75

バスをちょっと乗って妙法院まで行きます。ここの公開も毎年恒例でしょう。要はこの時期しか開けないのです。で、何が見られるのかといえば庫裏という台所兼事務所といったいわば事務棟にあたるもので、国宝に指定されています。 ここも面白い寺です。下の写真のように入り口を入るといきなり庫裏が正面に。事務棟が目立ってどうすると思いますが、かなり複雑なプロセスを経て今の形になっているからでしょう。 この一帯は保元三年(1158)に白川上皇が院庁として法住寺殿の造営を行ったのを皮切りに、広大な敷地の西隣には蓮華王院(三十三間堂)も建立されたそうです。その後豊臣秀吉がここの中の西側で方広寺の大仏殿を建築するに至り、その時の千僧供養を行った際の台所がここ妙法院の庫裏になるのではないかといわれています。 その後大仏殿は焼失、広大な妙法院の敷地は切り刻まれ京都国立博物館やハイアッットホテルも出来たりもしたが、方広寺は現存、隣には豊国神社もある。そして妙法院は庫裏を中心にした所が残っている。そんなプロセスだと理解しました。そして今でも蓮華王院は妙法院の所属になっているそうです。どおりで両方で本を買った時に同じデザインの袋に入れてくれた訳か。 また京都国立博物館の新館である平成知新館(谷口吉生設計)では、蓮華王院南大門からの軸線を受けたアプローチを敷地内に設けています。なかなかやりますね。この土地が妙法院の敷地だったことを思い出させてくれます。まだグーグルアースでは建築中の時の写真で反映されていませんが。 さて内部ですが、ウィキの写真にリンクを張っておきましょう。印象は宮城松島の瑞巌寺の庫裏と似ている点でした。そちらも国宝になっているのですが、天井は貼らずに屋根裏が全部見え、最上部に排気口とも言える一段高い屋根を作り、明かりをとり、煙を逃がす。妙法院の方が規模が大きな気もしましたが、基本的構成はにたものがありました。 |

|

|

||||||||

| 入り口を入るといきなりの庫裏でした。白いテントは特別拝観のためのもの.入母屋になっています。 | 庫裏最上部の排煙施設。結構豪華ですね。 | ||||||||

|

|||||||||

| こちらは瑞巌寺の庫裏。最上部に明かりが見えますし、この木組みの感じがよく似ています。 | |||||||||

|

蓮華王院(三十三間堂) 34 59 16.37,135 46 18.19

かつてここに来た時には、通し矢をやっている時に偶然出くわしたのをよく覚えています。成人の日の休みでたまたま京都に行っていた時のことでした。今回は外人さんが多い中、じっくりとした拝観です。 本堂は文永3年(1266年)に嵯峨野上皇により再建されており、洛中では大報恩寺に次いで古い建物だそうですが、そうした古さよりコンセプトに感心させられます。ご本尊の千手観音というものはよく知られていますしあちこちでお目にかかりますが、それを「千体」千手観音にしてしまおうという発想がすごいですし、それを実現し、現代まで維持しているというのも更にすごい。何という物量作戦なのでしょう。千体作ろうというのも大変ですが、ではどうやって具体に収めるのか、配置は、見せ方はどうするのか、かなり頭を悩ましたと思いますが、結果は横に限りなく長く、また段差を付けて劇場の座席風、いや卒業式の集合写真風に配置し、隠れること無く全体を見えやすくするというものでした。そして100mを越える幅の建物を作ってしまいます。また段差を付けた仏像配置というものも他に記憶がありません。 しかしここまで幅広、奥行殆ど無しの建物も珍しい。教会堂は縦へ縦へ、イーストフロントから入り、徐々にウェストエンドに近づくものですが、ここでは違います。イーストフロントに立つと、一気に全貌が見えてしまう。中国をはじめアジアでは建物は大体横長ですが、ここまで極端なのはそうは無いかもしれません。やはりスーパーフラットな風土からなのかもしれません。また平等院は西方浄土でしたが、こちらでは東方を向いています。何故なのかあちこち当たったのですが、回答には行き着きませんでした。妙法院の西はずれに作ったから東から行きやすいようにしたのでしょうか。そんなことを考えながら、内陣をじっくりと拝観し、外に出てまたまたこの特徴ある建物を一周したのでした。 しかし千体あると一部を移設しても、まあ大勢に影響は無いというか。いつぞやは三体が上野の国立博物館にお出ましになっていましたし、訪れた時もどこぞやに二体程貸し出していたと思いました。 そしてその千体の観音以上にすごいのが、その前に鎮座している、いや躍動的に存在している風神・雷神と二十八部衆です。言わば千体仏は背景で、この風神・雷神と二十八部衆こそが強調したかったものなのかもしれません。前面に立ち我々に語りかけてくる、威圧してくる。仏の道を説いてくれているのでしょうか。 そして本尊たる千手観音坐像はやはり存在感がありありです。とにかく奥行の無いお堂ですから、目の前に大きな観音が迫ってくるのです。こういう効果も狙っていたのでしょうか。また拝観ルートが建物の長手方向の奥からなもので、徐々に徐々に近づくというアプローチになっているため、イントロが長くなかなかご対面出来ないというのは、結果としていい効果を生んでいるかもしれません。以上奥が無いのに奥の深いお寺でした。 |

|

|||||||||

| 蓮華王院正面。入り口を脇にしてしまったからひっそりとしていますが、やはりここがメインです。 こちらでもパノラマにして撮るんだった。これ1枚でも広角だから既に歪んで写っています。 こうして見ると結構モダンな気がしました。。 |

|||||||||

|

|

||||||||

| 寺で買ったガイドブックに載っていた法住寺殿の復元図。そうです、五重塔もここにはあったのですね。また、蓮華王院にはこういうアプローチなのでしょう。 | こちらは裏側。三十五間対五間ということは約7:1の比の建物になるのか。 | ||||||||

後ろ側です。パノラマにする時には標準レンズにしないとかなり歪んでしまいまが、この至近距離からだと広角にしないと何枚にもなるし。

|

豊国神社 34 59 29.65,135 46 19.68 |