あなたは平成21年8月23日以降

あなたは平成21年8月23日以降 あなたは平成21年8月23日以降

あなたは平成21年8月23日以降

新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島に生息し、基亜種に比べて、

以下の点で異なっています。

1.雄の大腮が短く内側に湾曲する。

2.雄の頭部の発達が悪く幅が狭い。

3.雌雄とも黒味がかった個体が多く、南の島に行くに従って特徴がはっきりする。

4.中歯型、原歯型の雄の前胸の縁の形が丸みを帯びている。

5.原歯型個体の大腮の小歯が不明瞭で数が少ない。

おもにオオバヤシャブシの樹液に集まるがカラスザンショウやタブノキの樹液にも

集まる。また、燈火にもよく集まる。

(右は、オオバヤシャブシに集まった三宅島産ミヤケノコギリクワガタ)

|

|

|

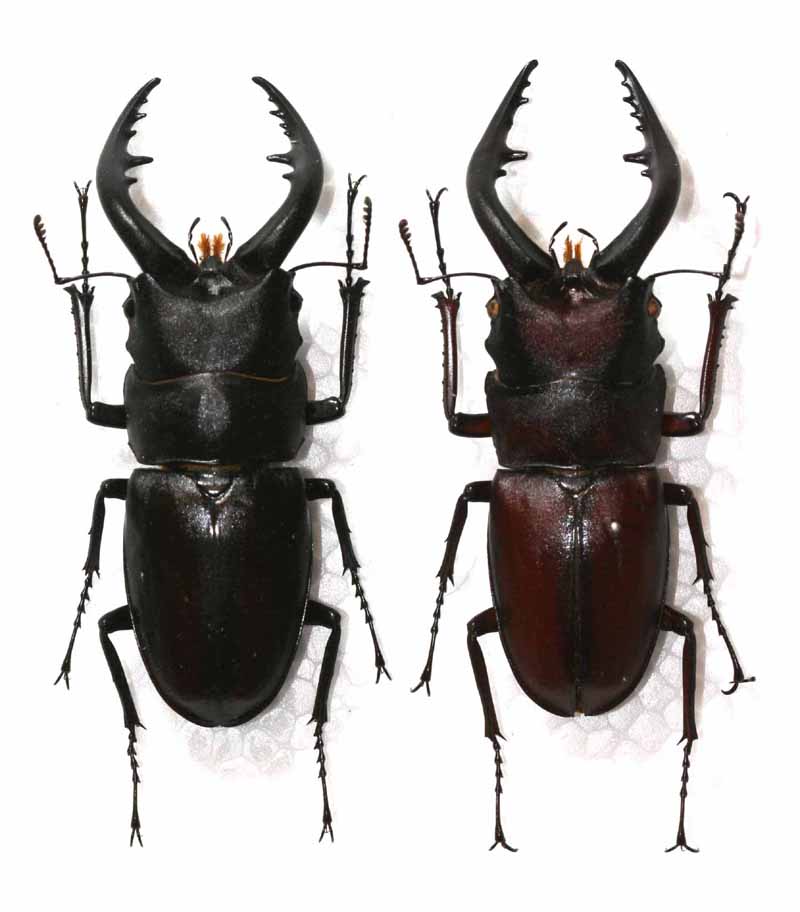

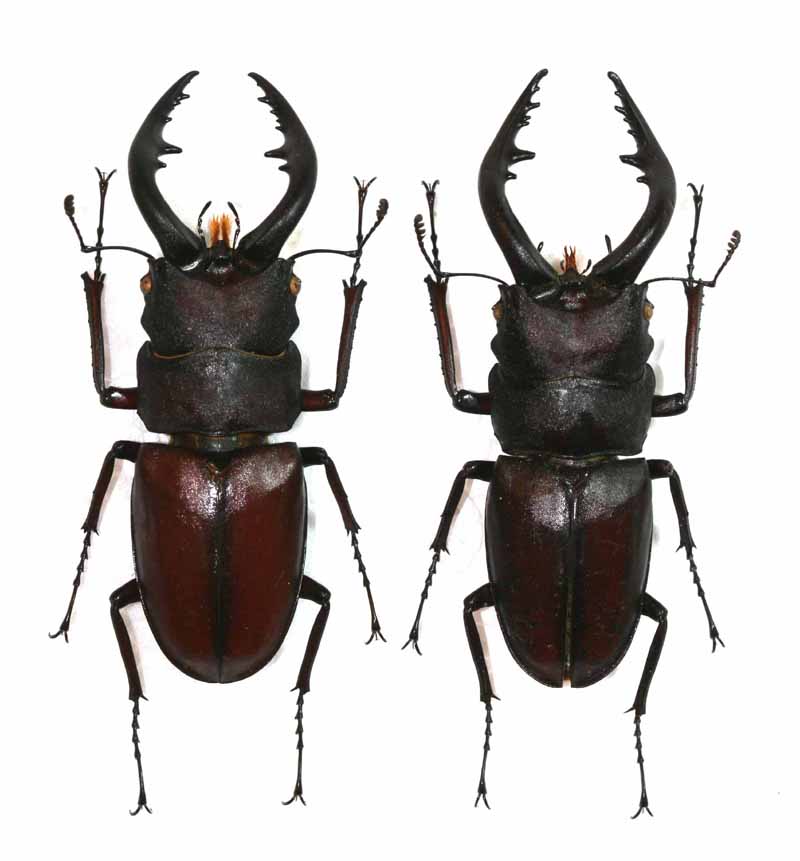

| 左 三宅島産 右 静岡県産 | 左 新島産 右 熊本県産 | 左 三宅島産 右 茨城県産 |

| 62mm 64mm | 63mm 65mm |

|

|

|

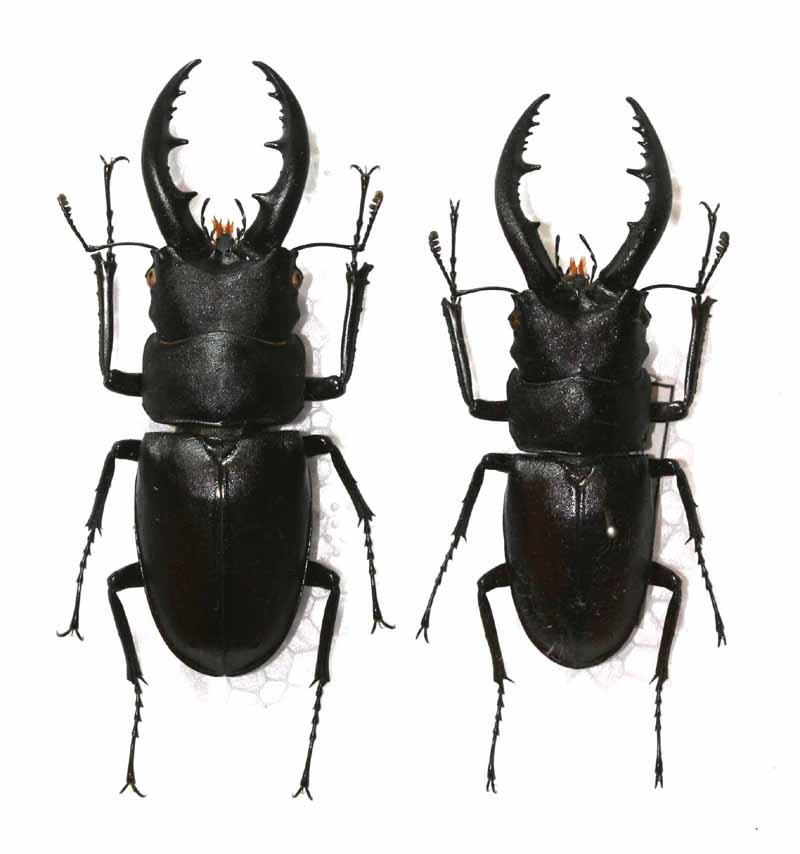

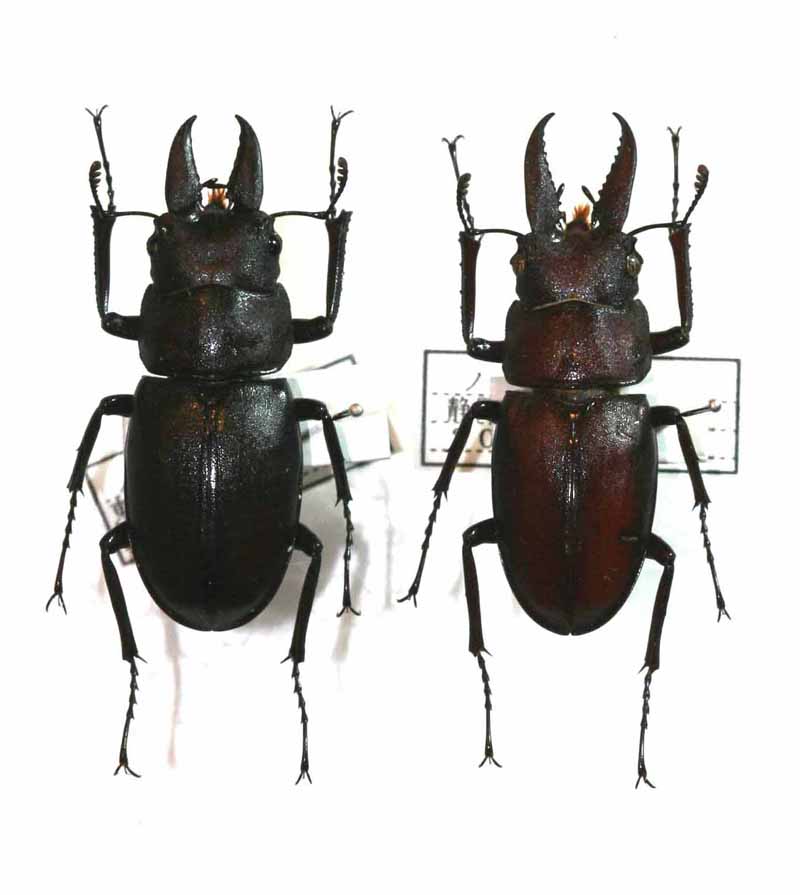

| 左 三宅島産 右 茨城県産 | 左 八丈島産 右 三宅島産 | 左 八丈島産 右 三宅島産 |

|

|

伊豆諸島南部亜種の原歯型小型個体は、小歯が消失していることが多いが、

これは、野外の活動で摩耗した結果であり羽化後の個体は不明瞭ながらも小歯

は存在している。原名亜種は同体長でも大腮が長く発達するため比較的小歯が

明瞭である。

|

|

| 左 八丈島産 中 三宅島産 右 大島産 |

左からハチジョウノコギリ(八丈島)、ノコギリクワガタ(三宅島)

ノコギリクワガタ(大島)と南の島に行くに従って黒みがかって

頭部の発達が悪くなり、体がずんぐりとしてきます。

ハチジョウノコギリと伊豆諸島南部亜種の違いは以下の通りです。

1.ハチジョウノコギリの原歯型の内歯の数がより少ない

が、はっきりとしているのに対し、伊豆諸島南部亜種は発達が悪く不明瞭。

2.伊豆諸島南部亜種は大腮が太く、特に原歯型の基部は顕著。

3.前胸板側縁部の形態が異なり、伊豆諸島南部亜種は丸みを帯び、

ハチジョウノコギリは直線的でむしろ原名亜種に近い。

4.ハチジョウノコギリは付節が短いが伊豆諸島南部亜種は長い。

以上の点から、伊豆諸島南部亜種は原名亜種とハチジョウノコギリとの中間的な特徴だけではなく、

原名亜種やハチジョウノコギリには見られない独自の特徴を持った個体群であるといえる。