| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

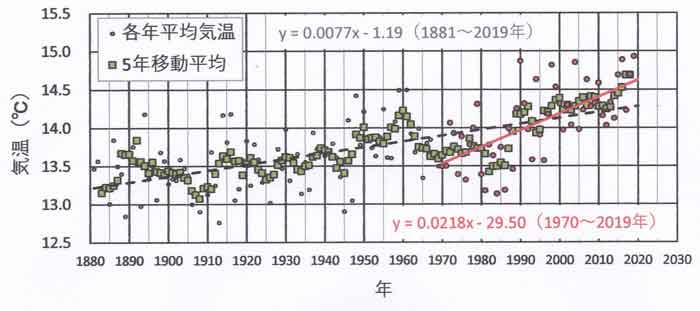

211.1 まえがき

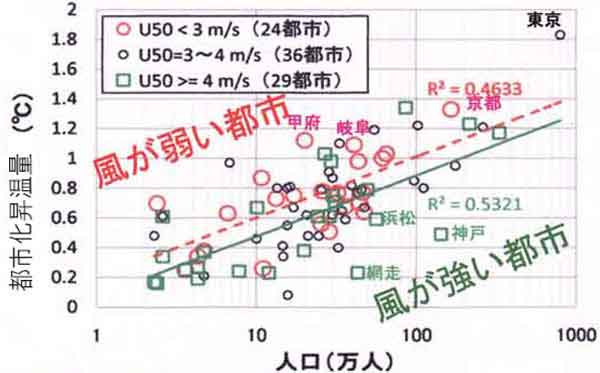

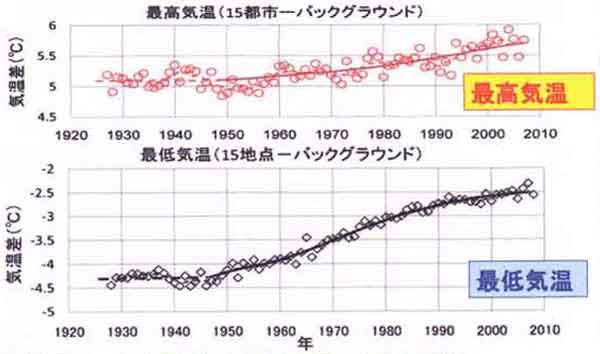

211.2 都市化と最高・最低気温の関係(復習)

211.3 用語の定義

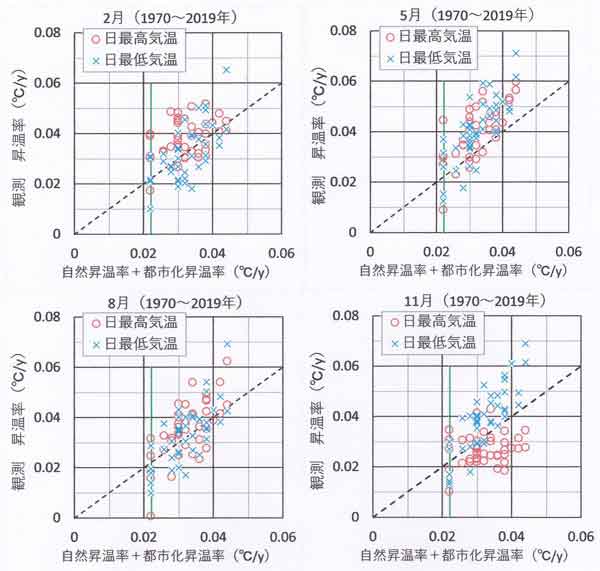

211.4 解析方法

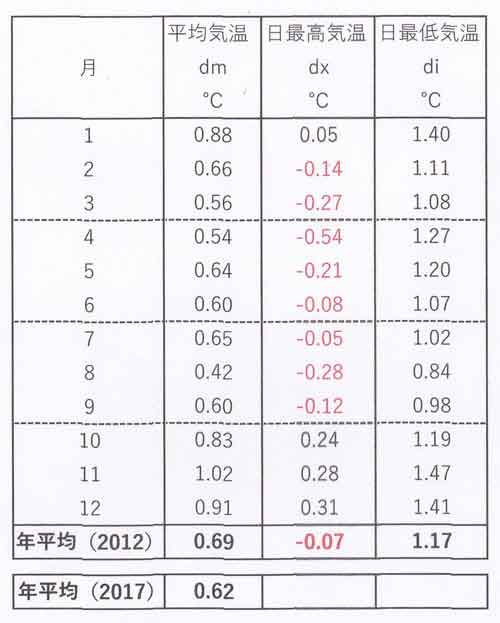

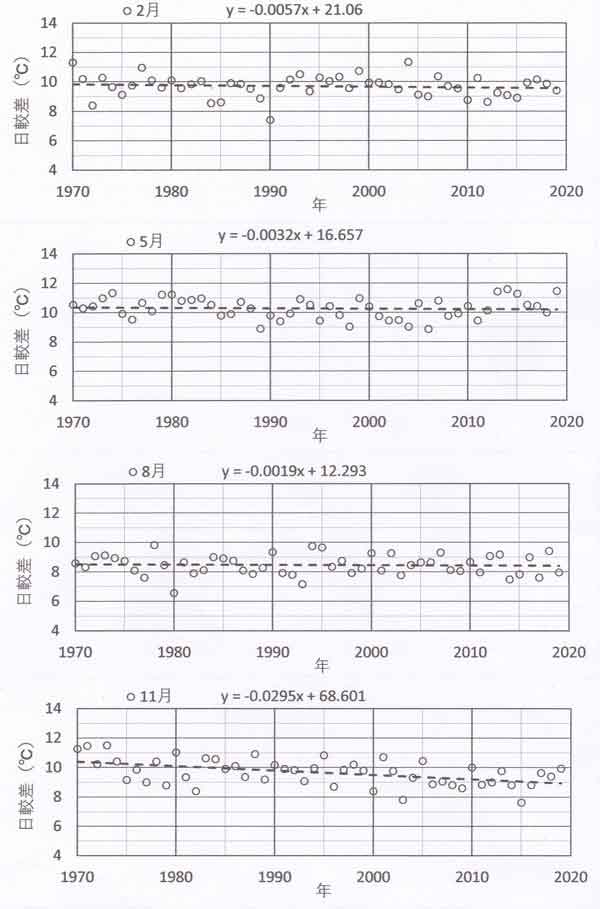

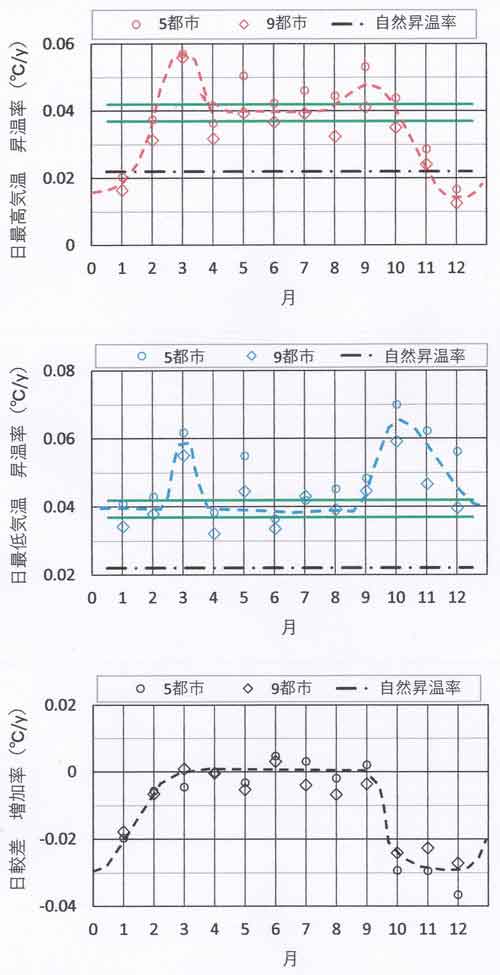

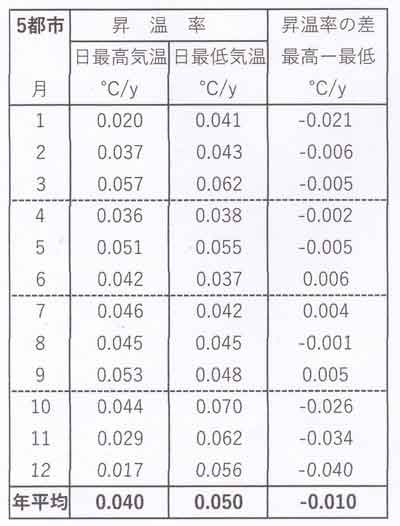

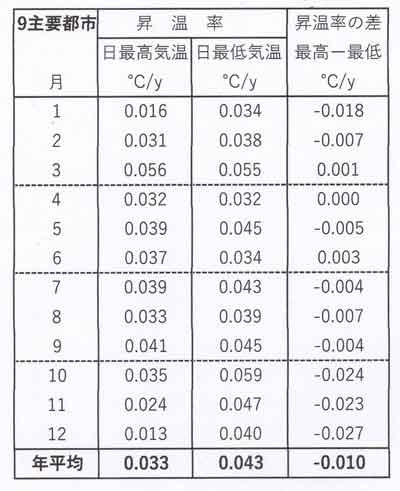

211.5 気温上昇率の季節ごとの比較

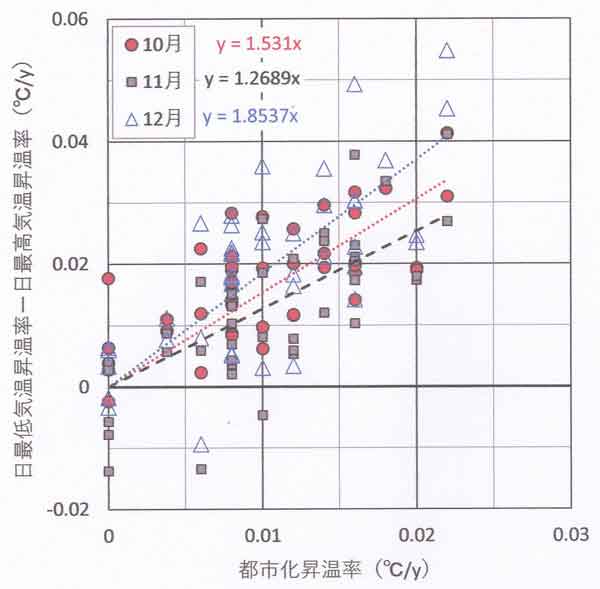

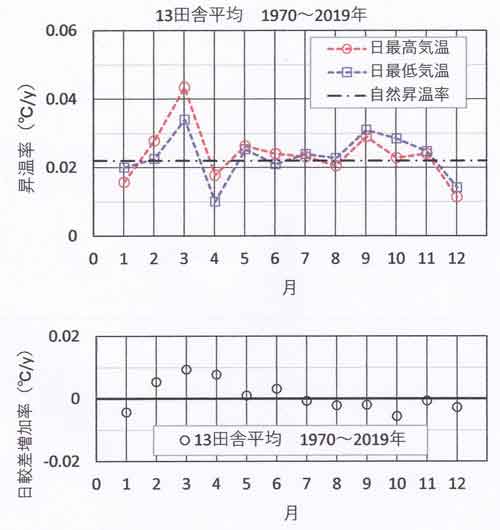

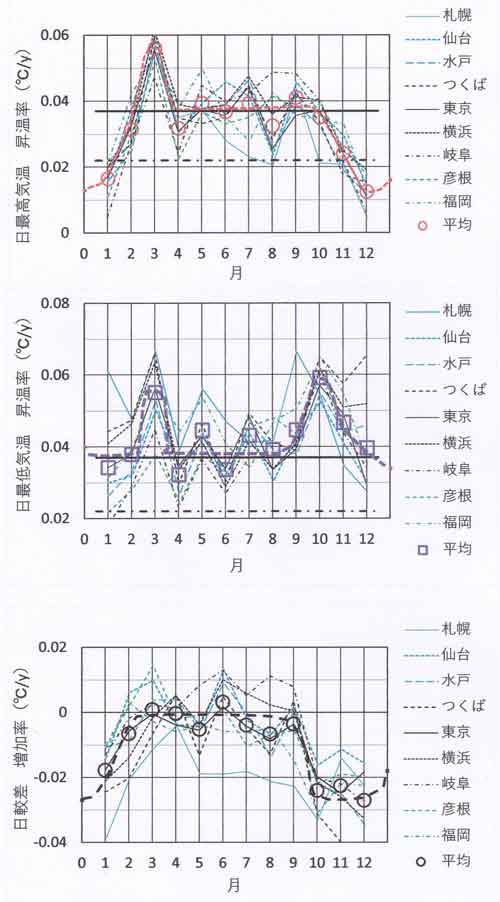

211.6 田舎と都市における昇温率の季節変化

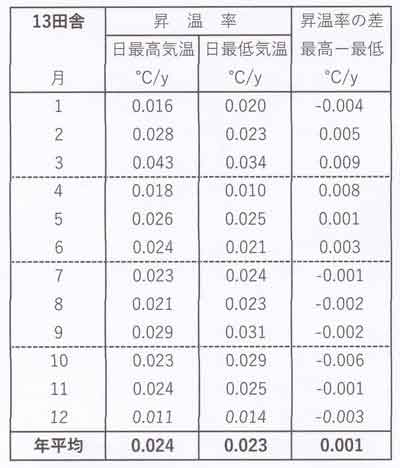

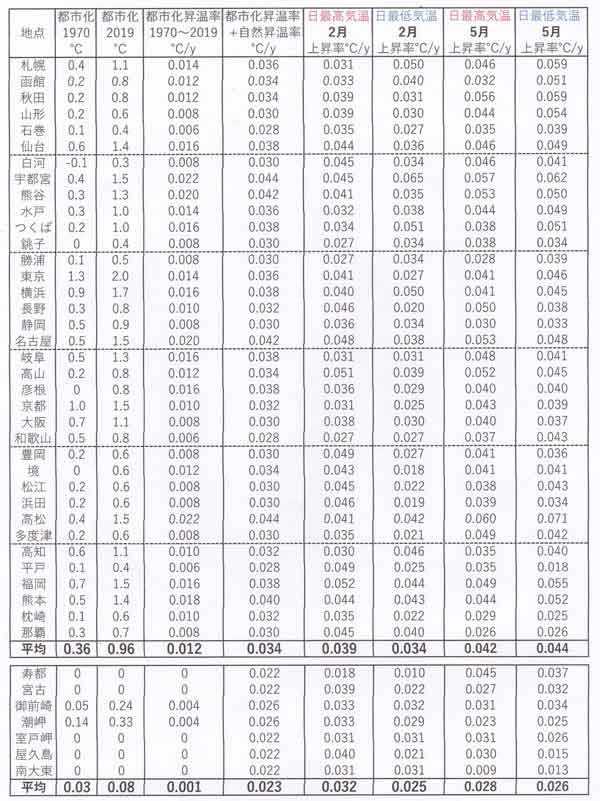

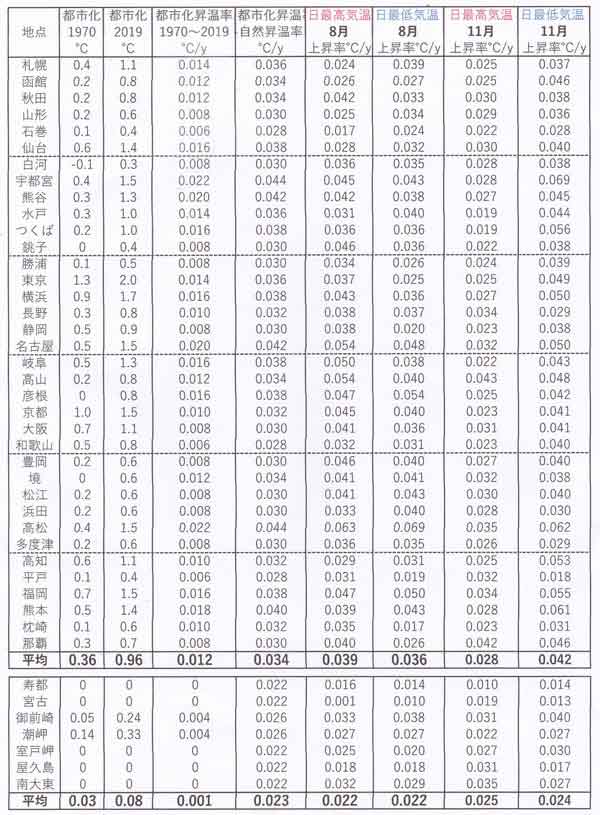

(1)田舎観測所

(2)都市観測所

まとめ

文献

付録

付録1 図211.9

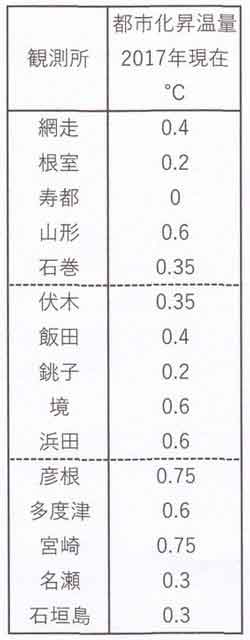

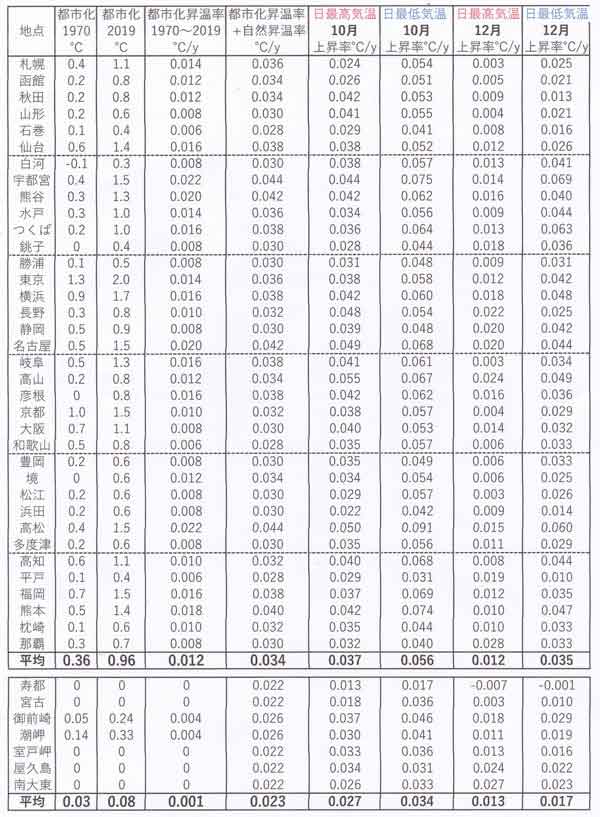

付録2 一覧表

| トップページへ | 研究指針の目次 |