K23.観測法変更による気温の不連続

著者:近藤純正

23.1 はしがき

23.2 一日の区切り(日界)の変更に伴う気温日較差の不連続

23.3 日最高(低)気温の不連続

23.4 百葉箱内の通風式乾湿計の誤差

要約

文献と資料

気象の観測法は時代によって変化してきた。この変化にともなって生じる

最高気温と最低気温、及び平均気温の誤差について見積りを行った。

誤差とは、現在の通風式の隔測電気抵抗温度計による24時間連続観測に

よって得た値を基準とする温度との違いである。

(2006年8月11日完成、9月22日:表23.2の完成、2013年8月26日:

表23.1に最新の情報を追記)

23.1 はしがき

気候の長期変化を解析する際に注意すべきは、時代によって観測法が変化

していることである。

この章は、日最高気温と日最低気温および日平均気温の年平均値

についての解析である。

現在では、平均気温は通風筒に入れられた隔測温度計(白金抵抗温度計)

で観測されているが、1950年ころ以前には百葉箱内に設置されたガラス

棒状温度計(非通風)が用いられていた。1950年ころ

からは百葉箱内の通風式ガラス棒状温度計が使われるようになり、1966~

1970年ころからは百葉箱を使わない隔測温度計で観測するようになった。

日最高気温、日最低気温の1日の区切り(日界)は24時であるが、1939年以前には多くの地点で22時、1953~1963年は

9時であった。1964年以後は24時になっている。

永年気候観測所(12地点)における観測についての「永年気候観測所指針」

(気象庁、1960年)によれば、日界は原則として24時とされており、最高・

最低温度計の示度の読み取りと復度が22時(あるいは9時)であっても、

自記温度計の自記紙(例えばバイメタル式センサーを備えた日巻き記録計)

を用いて修正し、24時日界の値を求めることにしていた。つまり、日界と

示度読み取り時刻は別物である。

日界が24時であると、前線の通過等により、当日の午後から気温が急激に

下降しはじめて24時前に当日の3~6時頃に観測された気温よりもさらに

低い気温が生じることがあり、これを日最低気温として記録することになり、

最低気温が低めに記録される。

つまり、現在の24時日界の観測法を基準とすれば9時日界の時代の最低気温

は高いことになる。

以前の観測法では百葉箱内にセットされたガラス棒状の最高温度計と最低

温度計で最高・最低気温が観測されていたが、1971年ころから通風式隔測

温度計(白金抵抗温度計)が逐次整備され、百葉箱外の記録計で観測される

ようになってきた。この観測法の変化に伴って最高(低)温度に不連続が

生じる可能性がある。

さらに温度計の時定数が近年、少し小さくなっていることから気温日較差

(=最高気温-最低気温)が僅かながら大きくなる可能性がある。

ただし、実際には都市化の影響により、気温日較差は多くの観測所で

小さくなっている。

日本気候総覧下巻(1983)と永年気候観測指針(1960)、及び気象庁観測課で

教えていただいた資料などを参考にすると、次の表のようにまとめることが

できる。

表23.1 気温センサーと観測法のまとめ

気象官署(旧測候所を含む)

気温

1870年頃・・・・・・百葉箱内の乾湿計の乾球

1886年・・・・・・・棒状温度計、のちにフース型二重管温度計が普及

フース型二重温度計の球部直径=9mm、目盛含む全長=370mm

1950年頃・・・・・・百葉箱内の通風乾湿計(水銀温度計)

通風速度=3.5~6m/s、DC6V、400mA以下

1971年・・・・・・・隔測温度計(白金抵抗線)が逐次整備、

百葉箱外電子式自動平衡記録計

TE-3R型が1966年以後に普及、通風速度=5~6m/s、

受感部直径=10mm、長さ=150mm

時定数=150秒程度

1982~1989年から・・80型

測器切り替え時期は官署によって異なる。

通風速度=5m/s, 受感部直径=10mm、長さ=100mm、

時定数=150~180秒、記録紙に10分間ごと記録、

最高(低)気温は1分間ごと保存したデータの最大(小)値

1997~2001年から・・95型

測器切り替え時期は官署によって異なる。

データ変換部において、気温のサンプリングは1秒ごとで、

有効データから10秒間の平均値を求める。これをデータ

処理部に出力する。

通風速度=5.4m/s前後、受感部直径=3.2mm、長さ=100mm、

時定数=36秒。

データ処理部においては、前1分間の平均値を求め、

それを正10秒の瞬間気温とする。

つまり、平均化時間=1分(10秒ごとの6個のデータの平均値)。

日最高(低)気温は1分ごとデータのうちの最大(小)値。

日平均気温は毎正時24回の平均値。

2008年3月から

気温の測器は従来と同じであるが、データ処理システムが

更新された。日最高・最低気温については以下を参照。

最高(低)温度

1886年頃・・・・・・百葉箱内、棒状の最高(低)温度計、後に二重管式フース型に

移行、水銀最高温度計とアルコール最低温度計、共に非通風

1940年から・・・・・最高低の起時は自記温度計の記録から読み取り

自記温度計はブルドン管式からバイメタル式に移行

1971年から・・・・・隔測温度計が逐次整備、百葉箱外の電子式自動平衡記録器

1982~1989年から・・80型

上記の通り、1分ごと保存したデータの最大(小)値。

1997~2001年から・・95型

上記の通り、1分ごとデータのうちの最大(小)値。

平均化時間=1分であり、1分ごとデータは1分間平均気温。

2008年3月から

従来と同様に受感部直径=3.2mm、長さ=100mm、

通風速度=5m/s、時定数=36秒

のものを用いるが、データ処理の方法が変る。

すなわち、10秒ごと瞬間値の6個のデータの平均値のうちの

最大値・最小値(つまり平均化時間=1分間のデータのうちの

最大値・最小値)を日最高気温・日最低気温とする。

備考 時定数=1秒の微細センサーで気温を測ったとした場合、1分間余

(80秒~100秒程度)の時間で平均した気温データを連続してつくる。

これらデータのうち、その日の最大値・最小値が上記の日最高気温・

日最低気温に近似的に等くなる。

昔の棒状の最高温度計・最低温度計(時定数が大きい)で

観測していた時代の日最高気温・日最低気温に近い値となる。

ただし、厳密に等しくはならない。

日界

~1939年以前・・おもに22時

1953~1963年・・・・9時

1964年から・・・・・24時

永年気候観測(1990年12月末に廃止)

気温

1953~1990年・・・・・毎日6回観測(2、6、10、14、18、22時)

百葉箱内に設置した通風乾湿計および日巻きの自記温度計

を用いて観測する。自記温度計による値は通風乾湿計の

実測値により補正を行う。

ほかに、永年気候毎時月報(毎正時観測)により本庁へ報告。

日最高・最低気温

1953~1990年・・・・・百葉箱内に設置した最高温度計と最低温度計を用いて観測。

復度の時刻が日界に一致しない時は、自記温度計を用いて

修正し、24時日界の値を求める。

日界

1953~1958年・・・・・24時(示度読み取りの観測は22時)

1959~1966年・・・・・24時

1967~1970年・・・・・24時(示度読み取りの観測は21時)

1971~1990年・・・・・24時

アメダス(前身も含む)

甲種、甲乙併設の観測所

最高(低)温度計はルサホード型だがセンサーは気象官署に等しい

(水銀最高温度計とアルコール最低温度計)

日界・・・・・・・・9時

気温

1978年頃から・・・・隔測温度計(白金抵抗温度計)

センサーは気象官署に同じ

日平均気温は毎正時24回観測値の平均値

1989年頃から・・・・89A型

受感部直径=6mm、長さ=100mm(白金線はこの先端部に内蔵)

時定数=1分程度

2004年頃から・・・・04型(2004年から普及しはじめ、2008年に完了の予定)

受感部直径=6mm(2005年からの使用のみ6.4mm)、

長さ=100mm、通風速度=5m/s、時定数=56秒、

データサンプリングは瞬間値、10分毎データを保存する。

2008年3月から

下記の最高(低)を参照

最高(低)・・・・・・・・毎正時24回観測の最大(小)が最高(低)気温

2003年頃から・・・・10分毎データの中の最大(小)値を最高(低)気温とする

(気象官署の1分毎と異なり、10分毎データであることに注意)。

2008年3月から

観測システムの2005年更新の地点については直径=6.4mm

(2006~2008年更新の地点については直径=6.0mm)、長さ=100mm、

通風速度=5m/s、時定数=56秒のセンサーを用いる。

10秒ごとの瞬間値のなかのその日の最高・最低を

日最高気温・日最低気温とする。

備考 アメダスでは、10分ごと観測が変更されて、10秒ごとの観測値

から最高・最低気温が決められるようになったため、日最高気温は

従来よりも0.2℃程度高くなる傾向となった。また日最低気温は

従来よりも0.1℃程度低くなる傾向となった。

今回のシステム変更により、アメダスの最高・最低気温を求める方法

が気象官署の方法に近づいたと言えるが、用いるセンサーの時定数が

異なり、データ処理方法が異なるため、厳密な比較はできない。

日界・・・・・・・・24時

23.2 一日の区切り(日界)の変更に伴う気温日較差の不連続

気象台と測候所について、移転など大きな周辺環境の変化がないと

考えられる

36地点(うち永年気候観測所、水沢を含む14地点)を選び、気温日較差

(=毎日の最高気温の年平均値ー毎日の最低気温の年平均値)

の経年変化の図を作る。この図において、1942~1974年の33年間を中心に

したとき、気温日較差が大きく変動していない13地点(うち永年気候観測所5

地点)を選びだした。

それらは稚内、石巻、相川、石廊崎、彦根、浜田、名瀬、宮古島、及び永年

気候観測所であった根室、宮古、輪島、潮岬、米子の13地点である。

ただし永年気候観測所の最高・最低気温資料は永年気候観測の資料(24時日

界)ではなく、この節では普通気候観測資料を用いる。

9時日界の時代(1953~1963年)と、その前の11年間(1942~1952年)と後の11年間

(1964~1974年)の気温日較差平均との差を9時日界の誤差と定義し、

次の値(13地点平均と標準偏差)を得た。

9時日界の誤差=

[(1942~1952年の気温日較差)+(1964~1974年の気温日較差)] / 2-

(1953~1963年の気温日較差)

=0.36℃±0.14℃

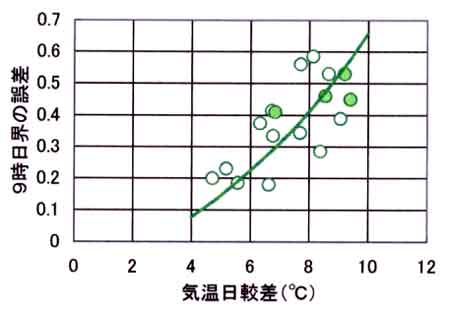

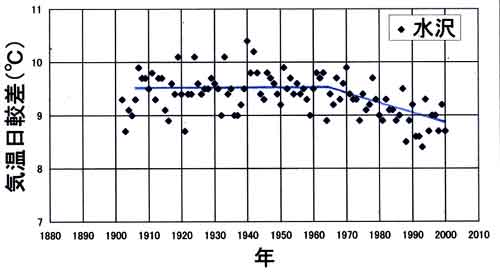

各地点における9時日界の誤差と気温日較差との関係を図23.1にプロットした。

誤差は気温日較差が大きいほど大きくなる。

図23.1 9時日界の誤差と気温日較差との関係、緑の塗りつぶし丸印は

直接比較による値である。

ただし、現在の観測法の24時を基準としたとき(24時日界-9時日界)。

参考1:直接比較による日界9時の誤差

図23.1のプロットのうち、緑の塗りつぶし丸印は直接比較観測による値、

つまり永年気候観測所の宮古、秋田、札幌、根室における永年観測(24時

日界)と普通観測(9時日界)の比較から求めた値である。

例えば、気温日較差(横軸)=8.91℃、9時日界の誤差(縦軸)=0.39℃の

プロットは宮古の値である。一方、宮古は永年気候観測所であったので、

これとは別に24時日界の観測も行なっていたので、1953~1963年期間平均の

永年気候観測資料と普通観測資料を比較すると、気温日較差=9.20℃、

9時日界の誤差=0.53℃(緑の塗りつぶし丸印)となる。次表にはその他の

地点についても比較した。

表23.2 直接比較による日界9時の誤差(1953~1963年)

永年気候観測(24時日界) 普通気候観測(9時日界) 較差の誤差

最高気温 最低気温 較差 最高気温 最低気温 較差 (永年-普通)

宮古 15.58℃ 6.38℃ 9.20℃ 15.59℃ 6.92℃ 8.67℃ 0.53℃

秋田 15.51 6.96 8.55 15.55 7.45 8.09 0.46

札幌 12.81 3.41 9.40 12.83 3.88 8.95 0.45

根室 9.40 2.55 6.85 9.33 2.89 6.44 0.41

この表の右端に示した較差の誤差は直接的な比較観測によって得た

”9時日界の誤差”である。図23.1のプロットによれば、直接比較

(4プロット)と間接的な比較(13プロット)による9時日界の誤差は同等

であると見てよい。

参考2:旧水沢緯度観測所での日界は24時

岩手県水沢(旧緯度観測所)での最高・最低気温の日界は、戦前には22時

と考えられるが、1950年ころからずっと24時で観測されてきた。元緯度観測所

で気象観測を担当されていた菊地直吉さんに調べていただいた結果によれば、

22時にガラス棒状の最高温度計と最低温度計の示度を読み取ったあと復度

(最高温度計は水銀糸を下げ、最低温度計は指標をアルコール糸の先端部に

戻す作業)をしていた。

バイメタル式自記温度計も使用していたので、当日朝の最低気温

よりも低い気温が22時~24時の間に出現することがあれば、その記録を補正

して当日の最低気温とした。補正とは、あくまでもガラス棒状温度計で測った

22時の気温を基準にして自記記録を修正することである。

水沢では、日界9時を使用しなかったので、図23.1にプロットの13地点から

除外してある。

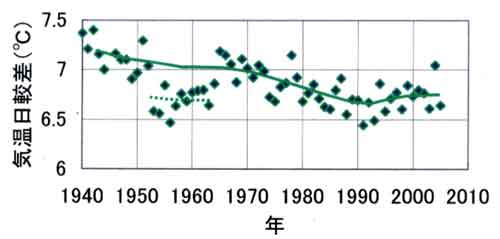

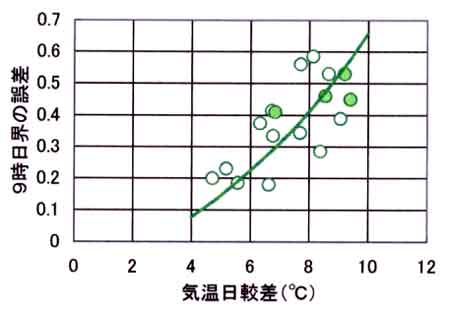

図23.2は気温日較差の経年変化である。緑色の実線は長期的な傾向である。

これは現在の観測法における24時日界による値を基準として

あるので、9時日界の1953~1963年の11年間(点線)は約0.35℃小さい

ことになる。

図23.2 気温日較差の経年変化(プロットは13地点の平均値)。

実線は長期的な傾向、点線は9時日界時代の平均的な観測値を示す。

次に、9時日界の誤差は、最高気温と最低気温のどちらに原因があるか

について調べてみよう。

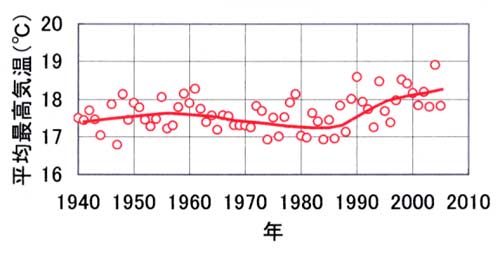

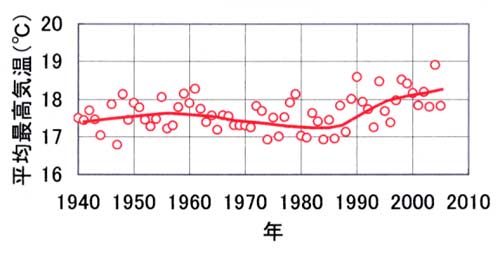

図23.3は最高気温の経年変化である。1953~1963年時代のプロットが

不連続的にずれているとは認められない。

図23.3 最高気温の経年変化(プロットは13地点平均)。

実線は長期的な傾向を示す。

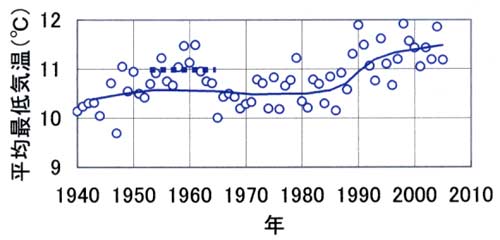

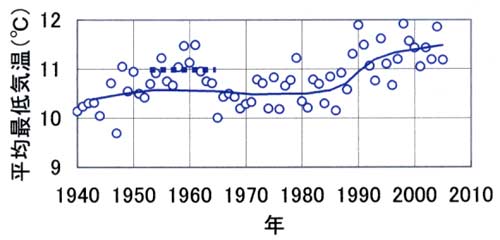

図23.4は最低気温の経年変化であり、1953~1963年時代の値が約0.35℃

高めに観測されていることがわかる。よって、気温日較差の9時日界

時代における不連続は、おもに最低気温が高く観測されたことによると

してよい。

図23.4 最低気温の経年変化(プロットは13地点平均)。

実線は長期的な傾向、点線は9時日界時代の平均的な観測値を示す。

23.3 日最高(低)気温の不連続

Andersson and Mattisson(1991)の10ヶ月にわたる観測によれば、百葉箱は

日中は日射を受けて高温になり夜間は夜間放射によって低温となるため、

それからの赤外放射によって日中は高温(静穏時に最大3.6℃)に、夜間は

低温の気温が観測される。しかし、数ヶ月以上の長期平均値でみると、

平均気温の誤差は0.1℃以下になるという。

この論文で用いた百葉箱の大きさは、大(小)が幅70(40)cm、

奥行き40(40)cm、高さ80(68)cmであり、基準に用いた

もう一方の温度計は通風速度が約3m/s の通風筒に入れたものを用いている。

ここでは実際の長期観測データから百葉箱(非通風のガラス棒状温度計、目視)

から通風筒(電気式白金抵抗線、隔測自記温度計)への切り替えによって、

観測値に不連続が生じないかどうかを検討する。

日本では1953年から1990年12月31日までの期間、特殊気候観測所(のち1959年

1月1日に永年気候観測所に改称)が12ヶ所設けられてほぼ同じ測器で観測が

続けられてきた。このうち、東京は1964年10月1日の庁舎移転に伴い、永年

気候観測は廃止、秋田も合同庁舎への移転に伴って、1989年10月30日をもって

廃止となる。また、1972年5月15日の沖縄復帰に伴い、石垣島が新たに永年気候

観測所に追加されている(高橋・藤原、1992)。

ここでは永年気候観測所で行った観測データの解析から、最高・最低気温の

不連続について検討する。

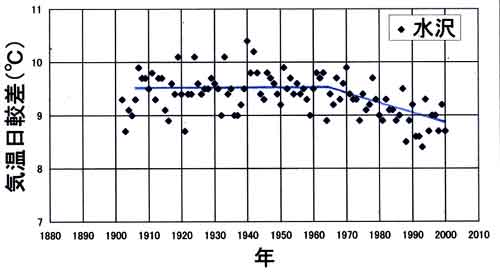

23.3(A) 水沢における気温日較差の経年変化から判定

前節の参考2で説明したように水沢では、最高・最低気温の日界はずっと24時

で観測されてきた。菊地直吉さんによれば、最高・最低気温は1969年末

まで百葉箱内に設置されたガラス棒状の最高・最低温度計で観測されてきたが、

1970年からは百葉箱外に設置した通風式隔測温度計(白金抵抗温度計)で

観測するようになった。

百葉箱から通風式への移行に伴うずれがあるとすれば、気温日較差の

経年変化の図からも判断できるはずである。

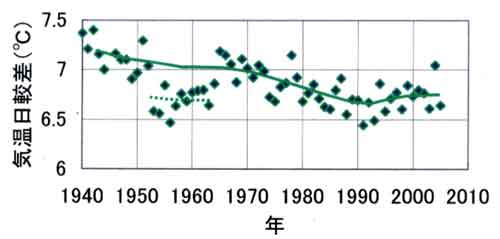

図23.5はその経年変化である。気温日較差は1910年前後に少し小さい年も

あるが、全体としては1965年頃までほぼ一定とみなされる。1910年前には

世界の大規模火山噴火が頻発しており、日本全域で低温が続いた時代に

相当する。

1965年以後に減少しはじめたのは水沢の都市化によるものだと考えられる。

詳細はK18. 宮古と岩手内陸の温暖化量の図18.10

前後を参照のこと。

図23.5 水沢(旧緯度観測所)における気温日較差の経年変化。

実線は長期的な傾向、1965年頃から都市化の影響が現れだした。

図23.5の1970年付近に注目すると、0.1~0.2℃以上の大きな不連続は認めら

れない。つまり、百葉箱から通風筒への変化にともなう0.1~0.2℃以上の

誤差は見出し難い。

23.3(B) 宮古における同時観測の比較による判定

普通観測による最高・最低気温の年(月)平均値は気象庁ホームページに掲載

されており、前節の解析でも利用した。永年気候観測資料は宮古測候所

所長・豊間根正志さんのご協力を得て、観測原簿等から知ることができた。

日界が普通観測と永年観測用ともに24時となり、資料も公表されている

1964~1985年のうち、普通観測が現在と同じ通風式隔測温度計

となり、かつ永年気候観測所における最高・最低気温の観測(示度読み取り)

時刻が24時になった1971~1985年について比較すると次のようになる。

表23.3 宮古における永年観測(百葉箱内、非通風式の最高・最低

温度計)と

普通観測(通風式、隔測温度計)による15年間平均値の比較

永年気候資料

最高気温=15.01℃、 最低気温=6.12℃、 較差=8.89℃

普通気候資料

最高気温=14.95℃、 最低気温=6.07℃、 較差=8.88℃

百葉箱内の誤差(=永年観測資料ー普通観測資料)

最高気温=+0.06℃、 最低気温=+0.05℃、較差=+0.01℃

現在の通風式の隔測温度計(白金抵抗温度計)による観測値に比べて、旧法に

よる百葉箱内最高・最低温度計による観測値は0.1℃以内の誤差で一致する

ことがわかる。

23.3(C) 他の永年気候観測所における同時観測の比較による判定

札幌ほか12地点における1971~1985年(15年間)の永年気候観測資料

と普通気候観測資料を比較し、その結果を表23.4に示した。

表23.4 永年気候観測と普通気候観測の最高気温と最低気温の比較

(単位:℃)

最下行の「12地点平均」につけた標準偏差は、各地点最高(最低)気温の

(永年-普通)15年間平均の12地点間のばらつきを表す標準偏差である。

永年気候資料 普通気候観測 (永年-普通) (永年-普通)

地 点 最高 最低 最高 最低 最高±標準偏差 最低±標準偏差

札 幌 12.71 4.16 12.25 4.23 0.46±0.20 -0.07±0.28

根 室 9.32 2.63 9.21 2.71 0.11±0.21 -0.07±0.25

秋 田 15.24 7.36 14.90 7.32 0.34±0.09 0.04±0.10

宮 古 15.01 6.12 14.95 6.07 0.06±0.12 0.05±0.13

輪 島 17.05 9.03 16.81 8.93 0.24±0.12 0.10±0.16

松 本 17.51 5.94 17.17 5.98 0.33±0.25 -0.04±0.23

米 子 18.80 10.35 18.77 10.26 0.03±0.10 0.09±0.10

潮 岬 20.08 13.84 19.85 13.83 0.23±0.15 0.01±0.16

福 岡 20.37 12.66 20.28 12.62 0.09±0.14 0.04±0.13

鹿児島 22.31 13.38 22.26 13.39 0.05±0.13 -0.01±0.15

清水(足摺) 20.65 14.98 20.34 14.84 0.31±0.18 0.14±0.28

石垣島 26.60 21.61 26.43 21.61 0.17±0.14 0.01±0.09

12地点平均 0.20±0.14 0.02±0.07

12地点の15年間、つまり延べ180年間の比較から、百葉箱内の非通風による

最高温度計は百葉箱外の通風式隔測温度計で観測した値よりも0.2℃高めに観測

される。一方、最低気温における違いは殆んど無視してよいことがわかる。

この表で注目すべきは、百葉箱内最高気温が高めに

出るのは日中の日射の影響によると考えられる。日射によって百葉箱が高温

になるのは風速が弱いとき(地点)である。この観点から(永年-普通)の

大きい地点(札幌、秋田、松本、清水)と小さい地点(宮古、米子、鹿児島、

石垣島)を選び、各4地点の平均風速を比較してみると、ほとんど強弱の差が

認められなかった。

もう一つ注目すべきは、各地点における(永年-普通)の15年間のばらつき(標準偏差)

が大きいことである。例えば札幌の最低気温の標準偏差

=0.28℃ということは、年によって永年と普通観測に用いた測器間の差の最大

幅が、この約3倍(0.8℃)もあることを意味している。つまり、1年365日間の

平均値でこれほどの違いがあるとは意外であった。

この節の結果から、百葉箱内の最高気温年平均は

百葉箱外設置の通風式隔測温度計による値よりも0.2℃高温であり、最低気温

は両者ほとんど同じであることより、年平均気温は0.1℃高温に観測されると

予想される。

これを次節で確かめることにしよう。

23.4 百葉箱内の通風式乾湿計の誤差

札幌ほか12地点における1971~1985年(15年間)の永年気候観測資料

(毎正時観測値)と普通気候観測資料の年平均気温を比較し、その結果を

表23.5に示した。

表23.5 永年気候観測と普通気候観測の年平均気温の比較

(単位:℃)

最下行の「12地点平均」につけた標準偏差は、各地点年平均気温の

(永年-普通)15年間平均の12地点間のばらつきを表す標準偏差である。

永年気候資料 普通気候観測 (永年-普通)

地 点 百葉箱内 百葉箱外 差±標準偏差

札 幌 8.32 8.15 0.17±0.14

根 室 5.88 5.90 -0.02±0.14

秋 田 11.16 11.05 0.11±0.08

宮 古 10.38 10.23 0.09±0.10

輪 島 13.04 12.89 0.15±0.12

松 本 11.15 11.12 0.03±0.23

米 子 14.45 14.37 0.07±0.09

潮 岬 16.84 16.68 0.16±0.21

福 岡 16.37 16.25 0.13±0.12

鹿児島 17.69 17.62 0.07±0.12

清水(足摺) 17.76 17.60 0.16±0.19

石垣島 23.86 23.81 0.05±0.10

12地点平均 0.10±0.06

この表において、差(百葉箱による誤差)の大きい地点は札幌、輪島、潮岬、

清水であり、そのうち最高気温(表23.4)でも差が大きかったのは札幌と清水

の2地点である。一方、差の小さい地点は根室、松本、米子、鹿児島、石垣島

であり、そのうち最高気温でも小さかったのは米子、米子、鹿児島、石垣島の

3地点であり、松本は最高気温では逆に大きかった。

すなわち相関関係は大きくないが、百葉箱内で最高気温が高くなる

観測所は平均気温でも高くなる傾向がある。

全体をみた場合、前節で予想した通り、百葉箱内で測った年平均気温は

0.1℃高めであることがわかる。ただし、百葉箱内の平均気温は

通風式乾湿計(6ボルト乾電池、通風速度は3.5~6m/s)で観測した値であり、

非通風の最高(低)温度計と異なる。

これらのことから、1950年頃以前の非通風の水銀温度計で観測していた百葉箱

時代の年平均気温も0.1℃程度高めに観測されていたと推定してよいだろう。

要約

この章では、日最高気温、日最低気温、日平均気温の年平均値を対象として

議論した。

(1)気象官署における気温観測用の受感部の時定数は、通風式隔測温度計

の時代になってから2~3分程度であったが、2000年前後から使用されるよう

になった95型では36秒に小さくなった。気温データの平均化時間はいずれも

1分間であるが、時定数の減少によって気温日較差は僅かながら大きくなる

可能性がある。ただし、現実には都市化の影響を受けて気温日較差は時代と

ともに減少している所が多い。

(2)アメダスで使用の気温受感部の時定数には大きな変化はない。

しかし、日最高(最低)気温については、1978年頃~2003年頃まで

は毎正時24回観測から決めていたが、2004年頃からは10分間ごとのデータ

から決めるように変更したので、気温日較差は大きくなる。

(3)日界24時のときに比べて、日界9時の時代(1953~1963年)の日最低

気温は約0.35℃高いが、最高気温はほとんど差がない。そのため、

この時代の気温日較差の年平均値は約0.35℃小さい。

(4)この気温日較差の差(9時日界の誤差)は平均的に約0.35℃であるが、

気温日較差とともに大きくなり、大きいところでは0.6℃ほどになる

(図23.1)。

(5)日平均気温については、百葉箱内に設置された温度計(1950年以前の

非通風式温度計、1950年~1970年頃までの通風式温度計)の時代には、

現在の隔測温度計に比べて年平均気温は(0.10±0.06℃)高めに観測される。

(6)また、日最高気温については、百葉箱内に設置された最高温度計

(ガラス棒状、開設当時から1970年ころまで非通風)の時代には、現在の

隔測温度計に比べて最高気温年平均は(0.20±0.14℃)高めに観測される。

しかし、日最低気温については、ほとんど差はない。ただし、上記(2)で

述べた時定数とサンプリング時間が近年変わったことにより生じる違い

は別である。

文献と資料

気象庁、1960:永年気候観測指針

気象庁、1980:気象庁観測技術資料第44号(1971-1975), pp.73.

気象庁、1981:気象庁観測技術資料第45号(1967-1970), pp.74.

気象庁、1984:気象庁観測技術資料第48号(1976-1980), pp74.

気象庁、1987:気象庁観測技術資料第52号(1981-1985), pp.76

高橋一也・藤原政志、1992:宮古における永年気候観測について.東北技術

だより、vol.9(No.6), 445-457.

高橋浩一郎(監修)、1983:日本気候総覧下巻、地域観測(アメダス)・

高層観測編・解説編.東洋経済新聞社発行、pp.1060.

Tage Andersson and Ingemar Mattisson, 1991:

A field test of thermometer screens,

SMHI(Swedish Meteorological and Hydrological Institute) Reports

Meteorology and Climatoligy, 62, 1-41.