M59.都市気候

著者:近藤純正

緑地の減少、舗装道路の増加、ビルの高層化、人工廃熱の増加などの都市化により、都市の気候が

変化している。都市では地球温暖化による100年間当りの気温上昇量よりも大きな気温上昇があり、

また乾燥化が進んでいる。ほかに霧日数の減少、地上風速の弱化が起こっている。

都市化による気温上昇と、気温日較差(最高気温と最低気温の差)の減少傾向に大きく寄与している

のは、地面やビルなど地表層を構成する諸物体の熱的パラメータが大きくなったことと、人工廃熱の

増加によるものであり、大気汚染による日射量の減少(アルベドの変化も含む)と、地面が乾いた

効果(蒸発効率の低下)は相反する逆の作用をしている。

(完成:2011年4月11日)

●本シリーズは、講演内容に、研究の背景などを加筆した要約である。

これは、2011年7月23日(土)に筑波大学で開催される

「日本ヒートアイランド学会全国大会の基調講演の内容であり、前半部分の要点である。

本ホームページに掲載の内容は著作物であるので、

引用・利用に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを

明記のこと。

更新記録

2011年3月31日:ほぼ完成

2011年4月1日:「注」を加筆して完成

2011年4月5日:図59.8を追加

2011年4月6日:59.9節を追加

2011年4月7日:表59.4に人工熱追加、変更

2011年4月11日:相対湿度、霧日数、気温上昇、日較差についての説明に加筆

2011年4月20日:文末に、最近のモデル研究があることを加筆

目次

59.1 都市の熱汚染

59.2 相対湿度の低下

59.3 霧日の減少

59.4 大気汚染

59.5 風速の弱化

59.6 都市河川の働き

59.7 平均気温の上昇の原因

59.8 気温日較差の減少の原因

59.9 多層構造の都市

参考文献

59.1 都市の熱汚染

2010年の夏は、熱中症による死者は約200人、重症は約2000人におよんだ。地球温暖化と年々変動、

さらに都市化による気温上昇が加わり猛暑となった。

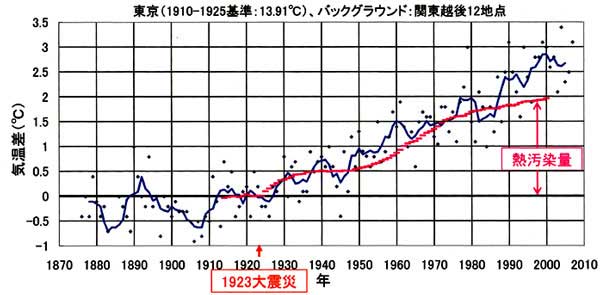

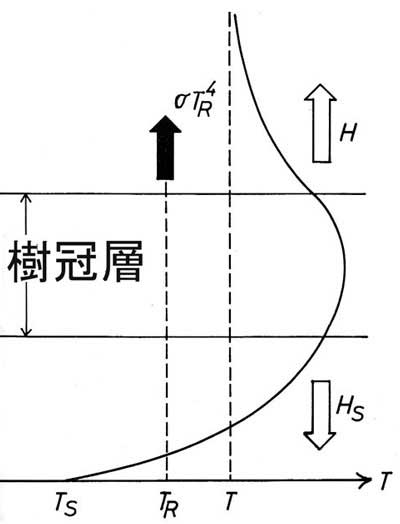

図59.1 は、東京における気温の経年変化を示し、1910年付近を基準にすると、気温上昇は2.7℃、

うち2.0℃(74%)が熱汚染量、残りの0.7℃(26%)が地球温暖化による上昇である。ただし、

気温の観測値には測器・観測法の変更によるずれ(誤差)を補正し、都市化の影響を受けていない

観測データから求めた気温をバックグラウンド温暖化量、都市における気温観測値とバックグラ

ウンド温暖化量との差を熱汚染量とした。

解析方法、バックグラウンド温暖化量、各都市の熱汚染量の詳細は「研究の指針」の

「K48. 日本の都市における熱汚染量の経年変化」の章に

説明してある。

図59.1 東京における年平均気温の経年変化。小さいプロット:年々の値、折れ線:5年移動平均、

滑らかな曲線:都市化による気温上昇(熱汚染量)

東京では、広範囲が焼失した関東大震災(1923年)の復興により0.5℃の気温上昇(熱汚染量)があり、

再び終戦(1945年)後に上昇が始まり、経済の高度成長時代(1960~80年)に顕著な上昇、

その後も上昇が続いている。

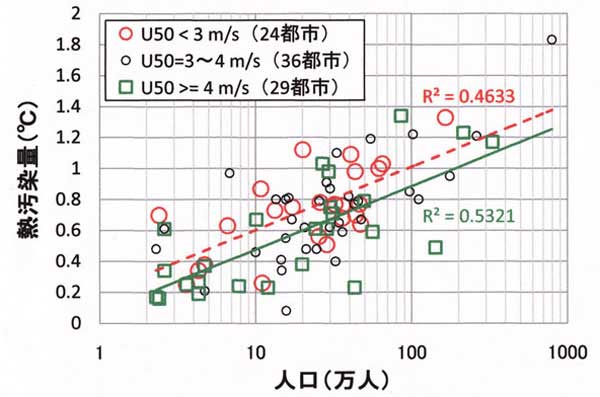

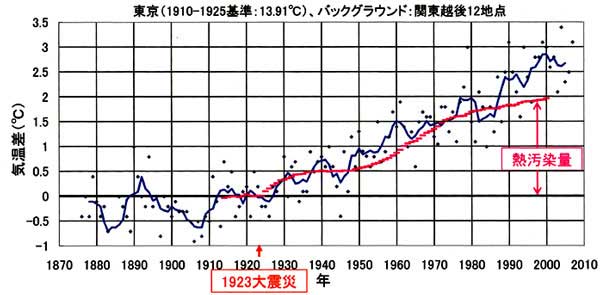

図59.2 は日本の都市における都市人口と熱汚染量の関係である。高度50mの年平均風速で記号を

わけてプロットした。風速が強い都市の熱汚染量が小さい傾向にある。その理由は、同じ熱量が

地表面付近に与えられても、風が強ければ上空へ拡散されて、気温上昇が少なくなるからである。

図59.2 都市人口(1995年)と熱汚染量(1990年)の関係。破線:弱風速、実線:強風速の都市

風速は風速計の地上高度と「風に対する粗度」によって変化する。地上高度を統一した風速で比較

するために、各観測所周辺の「風に対する粗度」をもとに高度50mに換算した風速を用いた。

注:高度50mの風速、突風率

風速分布に対する地表面の粗度と風速鉛直分布の関係、各地の粗度の値、乱流強度や突風率など

については、「研究の指針」の「基礎1:地表近くの風」に

詳しい説明がある。

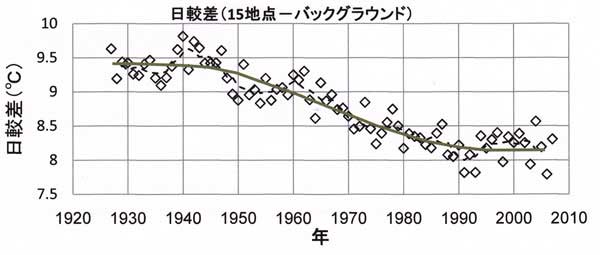

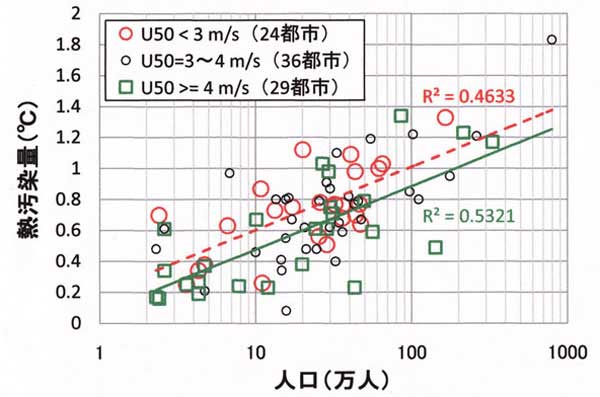

図59.3 気温日較差の年平均値の経年変化、15都市(札幌、帯広、仙台、宇都宮、東京、横浜、

甲府、名古屋、岐阜、金沢、京都、大阪、福岡、大分、熊本)の平均値。

都市化によって最高気温も上昇し、最低気温はさらに上昇するため、日較差(=最高気温-最低気温)

は減少する。都市化による影響をみるために、地球温暖化との差を図59.3に示した。15都市平均の

気温日較差は1950年以前の9.4℃に対し、最近は8.2℃に1.2℃(13%)も減少した。

以上のことを表59.1 にまとめた。

表59.1 1950~2000年の50年間における気温上昇(15都市の平均値)、

ただし11年移動平均による平滑化データに基づく。

都市化 都市化+地球温暖化

最高気温 0.50℃ 1.00℃

最低気温 1.60℃ 2.10℃

平均気温 1.04℃ 1.54℃

注:

1971~74年を境に、気温センサーは百葉箱内から通風筒内に変更され、百葉箱時代の最高気温

年平均値は0.2℃高めに観測されているので補正した。また最高・最低気温を測る1日の区切り

(日界)は時代により変更されている。特に日界が9時であった1953~1963年の最低気温の

年平均値は0.2~0.7℃ほど高めに観測されており、この年代の値は15都市平均で0.35℃低く補正した。

59.2 相対湿度の低下

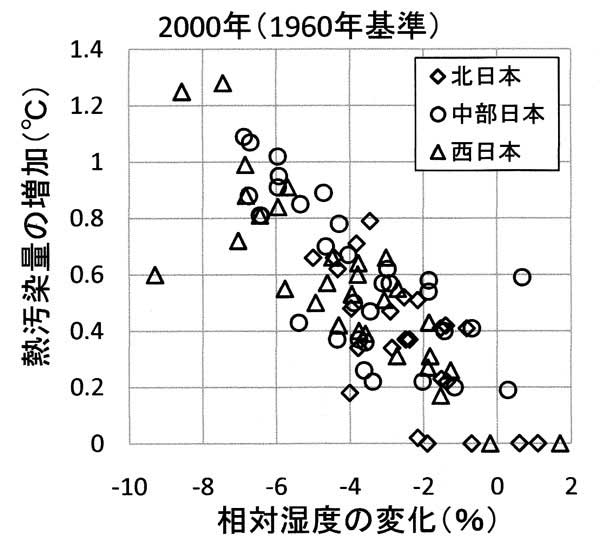

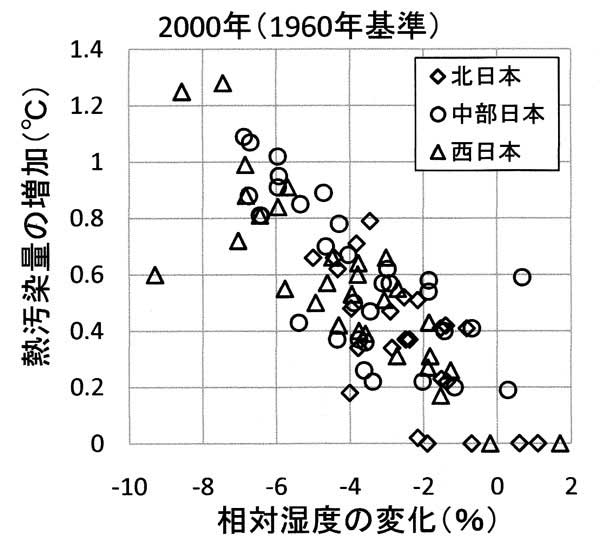

図59.4 相対湿度と熱汚染量の変化。

図59.4 は1960年を基準にした2000年時点における熱汚染量の増加と相対湿度の変化の関係である。

熱汚染量が増加するほど乾燥する傾向にある。

大気中の水蒸気量が変化しなくても、気温が上昇すると相対湿度は低下する。それに加えて、

都市では緑地が減少し、舗装により降雨はすぐ排水されて地表層の保水量が少なくなり蒸発量が減少、

つまり水蒸気源の減少による乾燥化も起きている。

59.3 霧日の減少

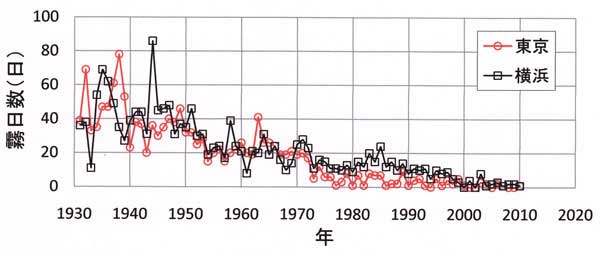

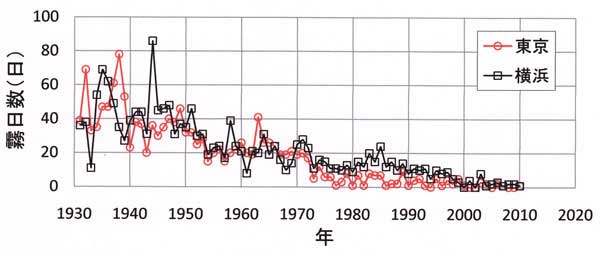

図59.5 は東京と横浜における年間の霧日数の経年変化である。戦前の40~60日から漸減し、

最近ではほぼゼロになった。名古屋、京都、大阪などでも東京と同じ傾向にある。田舎では

こうした漸減傾向は見られないので、これは都市独特の傾向である。都市では湿度の低下により霧

日数(100%湿度日の現象)が減少する。

図59.5 霧日数の経年変化、東京と横浜。

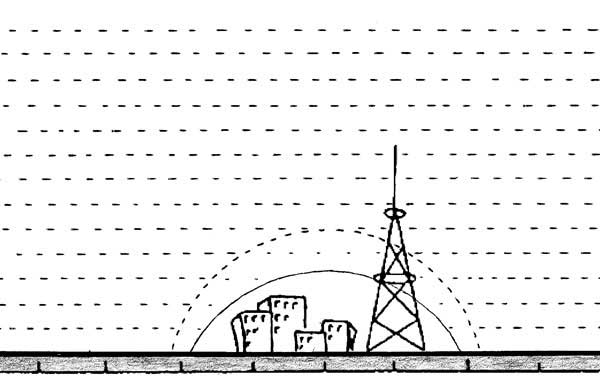

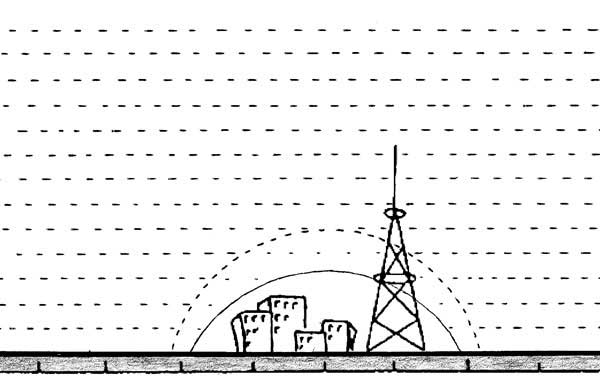

地上観測において、雲はその底が地上から離れた高度に存在すること、霧は地上まで雲が存在する

場合をいう。都市周辺で霧が観測される場合でも、都市では霧の底が地上から離れ、雲として

観測される。その模式図が図59.6である。

図59.6 都市域で霧が少なくなる模式図。

前述したように、都市では夜間の気温低下が少なく、放射霧も発生し難い。霧が移流してきても

高温・乾燥のために下層から雲粒子は蒸発することになる。霧が無くなるのは都市の地上であり、

高層ビルや孤立峰的な丘の上や山の斜面では霧は観測される。

これを裏付ける観測として、観測所の移転・標高変化によって霧日数が変化した例がある。室蘭では

1952年に標高が19mから43mになり霧日数が24.6日から39.0日に増加、伊豆大島では1992年に

標高が190mから74mになり霧日数は78.4日から11.6日に減少した。標高の変化に対する霧日数の

変化の比は、室蘭で60日/100m、伊豆大島で58日/100m となる(表59.2)。

表59.2 霧日数の変化と標高の変化。

観測所 日数 標高 日数 標高 日数差 標高差 (日数差/標高差) 移転の年

伊豆大島 78.4日 190m 11.6日 74m 66.8日 116m 58日/100m 1992年

室 蘭 39.0 43 24.6 19 14.4 24 60 1952

つまり、標高が100m低くなれば気温が0.6℃上がり霧日数は約60日減少する。

ただし、この数値は 2 か所の例からの推定であるが、都市の熱汚染量と霧日数の減少傾向を裏付け

ている。

59.4 大気汚染

視野角の狭い日射計を太陽に向けて観測した直達日射量から大気の混濁係数を知ることができる。

混濁係数は太陽光の減衰と関係するので、目に見える大気汚染の度合いと考えてよい。

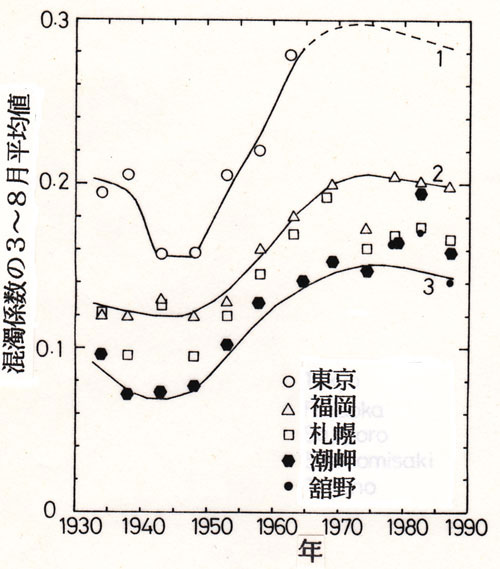

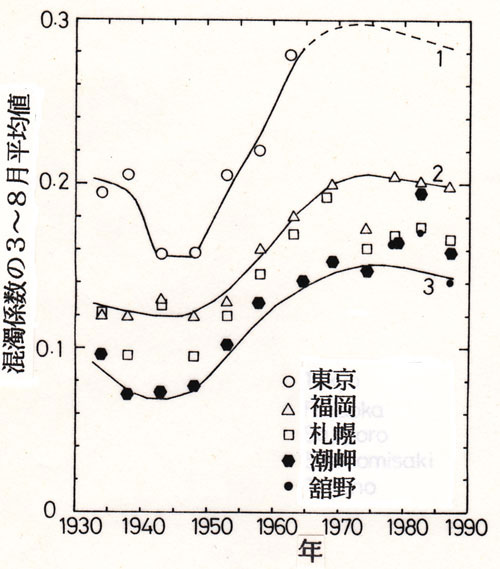

図59.7 日本の代表地点における混濁係数(3~8月平均値)の経年変化。曲線1は東京、

2は福岡と札幌、3は潮岬と館野。各プロットは4年間または5年間の平均値。

近藤・渡辺、1991の第6図;及び「水環境の気象学」の図4.5からの転載

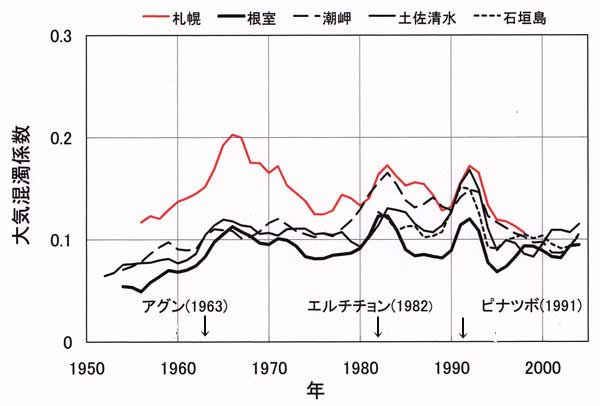

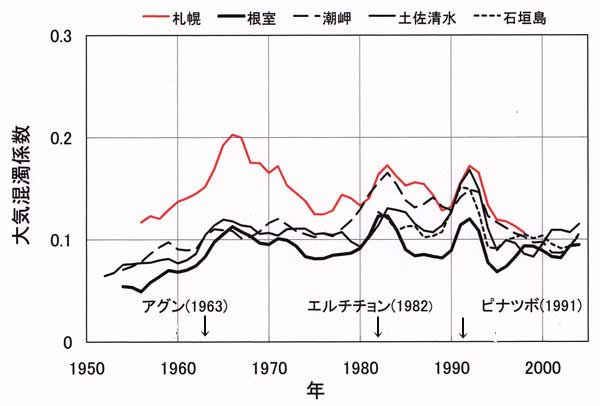

図59.8 札幌、根室、潮岬、土佐清水、石垣島における混濁係数の経年変化。各線は3年移動平均値。

太田ほか(2006)および北海道大学大気環境保全卒業論文(深沢、1991;

住吉、1994;長谷川、1996;小川、2005;市原、2006;本多、2011)からの転載

図59.7に示した大気の混濁係数の経年変化を見ると、戦前の大都市で大きかったが、

戦争中から戦災で工場群が焼失した時代の1943~50年にかけて一時的に低下し、戦後復興ととともに

再び増加しはじめ、1960~80年に深刻化した。

1964年に四日市において公害で死者が出る事態となり、

1967年に公害対策基本法に始まる改善策により、1980年代から混濁係数も少しずつ低下する傾向と

なった。ところが、地球規模の大気汚染の時代となり、さらに最近では隣国の大気汚染も加わった

ようで、1970~1980年代をピークにして、その後の日本の都市における大気混濁係数は高めに推移

している。

図59.8に示す1995年代以後の経年変化を見ると、都市(札幌)ではゆっくりだが漸減傾向にあるが、

その他の田舎地点では0.1前後の値で推移している。図59.7は混濁係数がやや高めの季節(3~8月)

の平均値であるのに対し、図59.8は年間の平均値である。

大気汚染の少ない大気(大気混濁係数<0.05)に比べて大気汚染の大きい大都市(大気混濁係数

=0.2~0.3)では、晴天日の水平面日射量は10~15%ほど減少する。東京では大気汚染がひどくなり、

うす雲によるのか大気汚染によるのかの区別が難しくなって観測は中止されたので不明だが、

最近の大都市の大気混濁係数を0.15前後とすれば、都市における晴天日の日射量

は10%前後の減少となり、曇天日を含めれば5%程度の減少となる。

地上における水平面日射量の減少が5%とすれば、その他の条件が同じ場合、地表面温度は約0.3℃の

低下となる(「水環境の気象学」の表6.12、および後掲の表49.4を参照)。

59.5 風速の弱化

「境界層の風」の章でも説明したように、地表面の粗度が大きくな

ると地上風速は弱くなる。都市ではビルが増え粗度がしだいに大きくなり、地上風は1960年ころから

漸減し、10~30%も減少した。

粗度 z0

の変化が平均風速と瞬間最大風速に及ぼす影響を表59.3に示した。概略的に、z0

=0.0005mは水面や平坦な積雪地、0.1mは田園集落や牧草地、1mは大都市に相当する。

表59.3 地表面の粗度と平均風速および瞬間最大風速の目安。ただし、

風速計の地上高度=20m、高度1km付近の風速(地衡風速)=20m/s、

大気の安定度が中立の場合とする。

z0(m) 風速(m/s) 突風率 瞬間最大風速(m/s) 備 考

1 7 2.7 19±2 水面や平坦な積雪地

0.1 10 2.0 20±2 田園集落や牧草地

0.0005 14 1.5 21±2 大都市

都市の平均風速は平坦地の半分の大きさであるが、乱流は粗度が大きいために強く、

瞬間最大風速は平坦地における値と大きくは違わない。

59.6 都市河川の働き

夏の河川の近くでは涼しいので、水が大気を冷却していると考える人々は多いようだが、そうではない。

河川は風の通り抜けをよくし、日中の気温は市街域よりも低くなる。

特殊な条件(弱い日射、強風、湧水の源流域)を除けば、日平均では水温は気温より高温であり、

また水温の日変化幅は小さい。そのため、日中は気温より冷たく大気は安定で風による熱交換が弱く、

河川水が大気を冷却する効果はわずかである。

夜間の河川水は気温より高く、都市大気を温め、夜間の気温低下を防いでいる。前述したように、

都市の最低気温が下がり難く、熱帯夜となり寝苦しくなっている状況のもと、熱慣性のある水域

面積が増えると、一層気温が下がらなくなる。この意味で、河川水は直接大気を冷やすのでは

ないことに注意したい。

数年前の2007年のこと、都内の大学生から質問されたことを取り上げよう。東京の千住新橋は

南北方向に架かり、その下の荒川は東西方向、風は荒川をほぼ横切るように吹き、橋上の中央付近

で気温=30℃、水温=23℃、南の風4m/s 前後、橋の中央付近の水面からの高さは約15mであった。

橋の上の気温は、市街地よりも涼しかった。これは、市街地で測った地表面からの高度1~2mより

も水面上15mの高い場所で観測したからである。

河川水による大気の冷却量について、「身近な気象」の

「M28.河川改修と全滅した養殖魚」

のQ&Aの「Q28.1 夏の昼間、東京の荒川による大気の冷却量は?」と

「A28.1 河川水による大気冷却量は小さい」を参照のこと。

夏の仙台で廣瀬川に架かる宮沢橋で観測した菅原広史(1994年、東北大学修士論文)によれば、

気温は市街地で29.5~29.8℃、橋上でそれより約3℃低い27℃であった。その夏(1994年)は渇水

で水はわずかで、しかも水温は気温より高い30.1℃であった。そのため、橋上の気温が低かった

のは、河川水とは関係なく、海からの涼しい風が川に沿って市街域へ吹いていたことによると

解釈してよい。

59.7 平均気温の上昇の原因

都市化によって平均気温は上昇(熱汚染)し、気温日較差は減少した。まず、都市気温の上昇

(熱汚染)の原因について考える。

(1)植生地の減少による蒸発散量の減少

地表面で蒸発散(蒸発と蒸散)があれば、その潜熱に熱エネルギーが費やされ、地表面温度の

上昇は抑制され、気温の上昇も弱められる。都市化により植生地が少なくなると気温が上昇する。

(2)雨後の排水と土壌水分の低下

舗装されると、雨後の排水がよくなり、地表面はすぐ乾燥し、蒸発散量が減少し気温が上昇する。

(3)消費エネルギー(人工熱)の増加

大気は地表面から熱(顕熱)が与えられて気温が高くなるが、それに人工熱が加わると一層高温

となる。

(4)ビルの高層化

日射は地表面で反射するが、反射しない分は地表面に吸収される。ビル群が高層化すると、

日射はビルの谷間で何回も反射を繰り返すたびに吸収量が増え、都市全体として気温が上昇する。

ただし、各面の反射率が以前のそれに同じとした場合である。

夜間は、ビル群の谷間では、ビル壁からの放射が加わることで放射冷却が弱くなり、気温低下が

減少する。これらにより、昼夜平均として気温は上昇する。

(5)風に対する抵抗物体による風速の弱化

ビルの谷間付近での風速が弱くなり、地表面からの熱が上空へ拡散されにくくなり地温と気温が

上昇する。一方、都市全体としてみれば、乱流が強くなることで、都市から上空への熱拡散を

盛んにして気温上昇を抑制するという逆の効果もある。

(6)反射率の変化(大気汚染も含む)

白っぽい(日射の反射が多い)ビルなどが増えると、日射の吸収量が減り、都市の気温上昇を抑制

する。大気汚染で日射量が減少しても同様に気温上昇は抑制される。

(7)温排水による湾内の海水温度の上昇

最近、下水道の普及により家庭からの温排水が下水処理場と河川を経て海へ排水される量が増えた。

この際の熱量は大きく、水温上昇を生じている。湾に面した都市では、海からの風が以前より高温

となる。

ある研究所から、「横浜の鶴見川の水温がこの30年間に3~4℃も急上昇しているのは地球温暖化に

よるのか?」と聞かれたことがある。筆者は、「気温や水温は周辺の環境に影響されている」と

答え、車で案内してくれるという申し出を断わり、暑い日に朝から夕方まで川沿いに歩いた。

横浜も市街地から離れると、けっこう田舎がある。マンホールを見つけ、いつ設置されたかなど

昔からの環境変化を聞き取りした。

そうして、下水処理場を見つけ、毎日毎月の流入出の流量と水温を調べた。河川流量の半分以上が

家庭からの温排水の増加であり、水温の急上昇の原因を知った。

59.8 気温日較差の減少の原因

気温日較差の減少の原因として次が考えられる。

(8)都市構造物の熱的パラメータ

植生地や裸地面などが少なくなり、コンクリートの都市構造物が増えると地表層の熱的パラメータ

(熱容量と熱伝導率の積)が大きくなり温度日較差が小さくなる。

蒸発散の減少は、逆に温度日較差を大きくするが、地表層の熱的パラメータの効果が

大きく効いていると考えられる。

反射率の増加や大気汚染により日射量が減少しても温度日較差は減少する。前述のように大気混濁

係数は増加し1970~80年をピークに、高めの傾向が続いている。

ビルの高層化は、路面のレベルにおける日射量を少なくし最高気温は高くならず、夜間は放射冷却

を弱め最低気温は低くならず、気温日較差は減少する。

まとめると、気温日較差が減少したのは熱的パラメータの増加が主な原因であり、それに大気汚染

とビルの高層化による影響が加わっていると考えられる。

図59.3 に示した15都市における気温日較差の減少(13%)をすべて熱的パラメータによるとする

ならば、都市の熱的パラメータが50年間に概略 2~3 倍大きくなったことに相当する。

(「水環境の気象学」の表6.12とp.153-p.155、および表59.4)。

表59.4は、熱交換速度、人工熱、相対湿度、蒸発効率(水面が1、無蒸発面がゼロ)、地中表層の

熱的パラメータを変えたときの地表面温度の日平均値の変化(上昇がプラス、下降がマイナス)と、

地表面温度の振幅の変化(基準条件のときの振幅との増減比%)である。

気温の日変化は、深さ0.05~0.1mの表層の熱的パラメータ

が効くので、仮に地表層を形成する物質の単位容積当たりの熱的パラメータが同じでも、立体的

な都市構造物が加わると見掛け上の熱的パラメータが大きくなり、気温日較差が小さくなる。

もちろんのこと、都市構造物を形成する物質(コンクリートなど)の素材の熱的パラメータは

裸地面土壌や植生地のそれよりも大きいことはいうまでもない。

表59.4 地表面温度の敏感度(基準条件の各パラメータを変化させたときの地表面温度の平均値

の変化と、日変化の振幅が基準条件のときに比べて変化する割合)。

* アルベドの増加による地表面温度

の変化は、大気汚染で日射量の減衰による地表面温度の変化の意味も含む。日変化の波数=1のみで

計算、解析解による(「水環境の気象学」p.153-p.157)。

* 基準条件の気温=20℃、相対湿度=70%、気温の日変化振幅=4℃、日射量の位相を基準に

したときの気温変化の位相遅れ=0.26ラジアン=1時間、日射量=150W/m2、

日射量の日変化振幅=150W/m2、下向きの大気放射量=329W/m2を与えたときの地表面温度と気温の差の日平均値=1.0℃、

地表面温度の日変化振幅=6.0℃、顕熱輸送量の日平均値=23W/m2、同振幅=48W/m2、

蒸発の潜熱の日平均値=31W/m2(蒸発量=1.09mm/日=400mm/年)、

同振幅=33W/m2、

熱的パラメータ(=熱容量×熱伝導率)の単位:J2s-1K-2

m-4.

基準条件 条件の変化 日平均地表面温度の変化 振幅の変化率 顕熱輸送量の変化

熱交換速度=0.02m/s +20% -0.3℃ -5% -3W/m2

アルベド=0 +0.1 -0.4℃ -6% -10W/m2

人工熱=0 +50W/m2 +1.4℃ 0 +34W/m2

相対湿度=0.7(=70%) -0.1 -0.2℃ 0 -6W/m2

蒸発効率=0.1 -0.05 +0.5℃ +6% +12W/m2

熱的パラメータ=2×106 2倍 0 -9% 0

上記すべてのパラメータが同時に変化 +0.9℃ -12% +30W/m2

参考1:すべてのパラメータが同時に変化したときの結果

地表面温度と気温の差の日平均値=1.8℃、

地表面温度の日変化振幅=5.3℃、顕熱輸送量の日平均値=53W/m2、同振幅=40W/m2、

蒸発の潜熱の日平均値=27W/m2、

同振幅=17W/m2である。

これらは日変化の波数1のみを計算したもので、より詳細に日変化の形を見たい場合は波数4まで

計算すること(「水環境の気象学」、p.158-p.159)。

参考2:顕熱輸送量の増加と気温上昇の関係

都市のスケール L=5kmにおいて、顕熱輸送量の増加⊿H=30W/m2あったとし、

地上から高さ h=100mまでの大気層が一様に⊿T℃昇温するとする。空気の体積

熱容量 Cpρ=1200 J K-1m-3であり、風速=3m/sとすれば、

⊿T=⊿H×L / (Cpρ×h×U)=30×5000/(1200×100×3)=0.4℃

となる。実際の気温上昇量は、地面付近で大きく、高度とともに小さくなるので、この結果は

地上の年平均気温の上昇量(15都市平均の観測値=1.04℃:表59.1)を概略的に説明している。

都市は建築物が厚い層になり、10mオーダーの厚みのある地表面層と考えるべきで、厳密な意味では

平らな地表面として取り扱うことはできないが、この節では気温・地温の上昇について考察した。

この計算(都市の平板モデル、解析解による計算)では、大気安定度が昼夜によって変化することは

考慮されていない。そのため、例えば、人工熱の影響は平均温度を上昇させるが日較差には影響

しない結果になっている。

現実には、昼夜一定の人工熱が地表面付近に与えられた場合、日中は大気が不安定で上空への熱拡散が

大きく地上付近の気温・地表面温度の上昇はそれほど大きくならないが、夜間は大気が安定で上空へ

の熱の拡散が少なく地上気温・地表面温度の上昇はより大きくなる。その結果、日較差は小さくなる。

以上の考察のまとめは次の通りである。

都市における平均気温の上昇(+1.04℃:表59.1)と、気温日較差の減少の割合(13%:図59.3)

にもっとも寄与しているのは、人工熱の増加と都市構造物の熱的パラメータの

増加である。大気汚染による日射量の減少(アルベドの変化も含む)と、地面が

乾いた効果(蒸発効率の低下)は相反する逆の作用をしている。

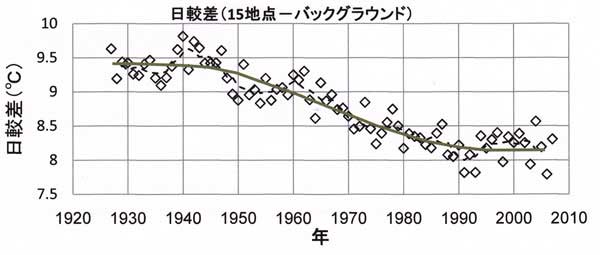

59.9 多層構造の都市

都市化による気候変化について、より定量的な考察は、大気の安定度が昼夜で変化することも考慮

に入れなければならない。さらに、路面のレベルからビル屋上のレベルまでを多層に分けて取り

扱わねばならない。これは森林の取り扱い方に似ている。

地表面と大気間で交換される熱エネルギーを評価するとき、熱交換速度(=バルク交換係数×風速)が

用いられ、水面や積雪面、裸地のほか畑地などに利用されてきた。粗度物体の背丈が高い森林において、

上空から地表面の一部が見える程度の中間密度のとき、交換速度は定義されなくなる(マイナスの交換

速度となる)。その例が図59.9に示されている。

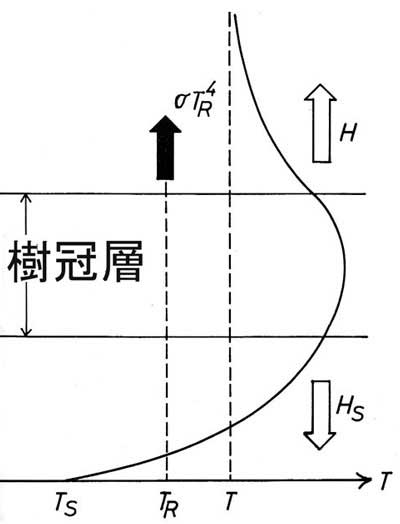

図59.9 森林内外の模式図、1層の平板モデルにおいて交換速度がマイナスになる例。曲線は気温の鉛直

分布、矢印は顕熱輸送の方向、TSは林床面温度、Tは樹冠の上の気温、TRは

上空から森林を観測したときの放射温度を示す。

Yamazaki et al. 1992 に基づき作図

上空から放射温度計で測った地表面温度が樹冠の上の気温より低いときでも、森林から大気へは

上向きに顕熱が運ばれていることがある。このとき、森林上の交換速度は見かけ上マイナスと

なる。したがって、熱収支や地表面温度や気温の変化について平板状の地表面に適応・開発されて

きた熱収支的取り扱いはできなくなる。

それを克服するために「森林の多層モデル」が開発された(Kondo and Watanabe, 1992)。

実際に適応するために「森林2層モデル」も開発された(Yamazaki et al. 1992)。後者は

正確に熱収支量を評価できる多層モデルと比較して、2層を最適に選べば、比較的に精度よく熱収支量

と樹冠温度と林床温度が評価できるようにしたモデルである。いったん2層モデルが出来上がれば、

前節で考察した地温変化の振舞いを容易に知ることが可能となる。

都市構造も森林構造に似ているので、まず都市の熱収支を正確に表現できる多層モデルを開発する

ことが重要となる。最近では、世界中で都市の単層モデル(2層モデル)や多層モデルが開発され、

試験が行われ、かなり込み入った計算も可能となった。その方向の研究も期待したい。

その一方で、筆者が望みたいのは、熱収支を正確に表現できる多層モデルが出来上がれば、それを

もとに適切に層を選んだ2層または3層モデルを作成し、込み入った複雑なコンピュータ計算では

なくて、主要なパラメータの役割・効果が理解しやすい形(解析的に解ける形)にして、表59.4に

示したような地上気温、地表面温度、屋上レベルの気温などを理論的に検討する。そうすれば、主要な

パラメータの効果が分かりやすくなる。

適切でない言葉かも知れないが、工学的研究(複雑、現実的)と理学的研究(すっきり理解、基本的)

の両方が必要である。

参考書

近藤純正・渡辺 力、1991:広域陸面の蒸発ー研究の指針ー.天気、38、699-710.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学ー地表面の水収支・熱収支ー.朝倉書店、pp. 350.

太田幸雄・小川洸平・村尾直人・長谷川就一・荒生公雄、2006:日本地域における大気混濁係数の

推移、第17回地球環境シンポジウム講演論文集、71-76.

Kondo, J. and T.Watanabe, 1992: Studies on the bulk transfer coefficients over a vegetated

surface with a multilayer energy budget model. J. Atmos. Sci., 23, 2183-2199.

Yamazaki, T., J.Kondo, T.Watanabe, 1992: A heat-balance model with a canopy of one or

two layers and its application to field experiments. J. Appl. Meteor., 31, 86-103.