K48.日本の都市における熱汚染量の経年変化

著者:近藤 純正

日本の91都市における都市化による気温上昇(熱汚染)の経年変化を知るために,都市化の影響を

含まない自然の気温変化(バックグラウンド温暖化量)を求め,熱汚染量とバックグラウンド温暖化

量を区別して評価した.長期の気温観測資料は,時代による測器の変更や観測方法の変更,さらに

観測所のごく近傍の環境変化により非均質であるので,現在の観測方法・測器(毎時正時24回観測,

通風筒による電気式抵抗温度計)による観測値を基準として補正した.

熱汚染量は,大正時代初期から戦前の都市における熱汚染量を基準のゼロとするならば,大・中都市

では2000年時点で1℃を超えており,1960~1980年の経済高度成長時代の増加率は著しく,現在も

増加傾向は続いている.

大・中都市では熱汚染量の増加とともに乾燥化が進み,相対湿度は2000年時点で10%前後も低下して

いる.この低下は,気温の上昇による直接的な効果のほか,舗装やビルの面積の占める割合が増えて

水蒸気の供給源が少なくなる効果の両方によって生じている.

本章は日本気象学会誌「気象研究ノート」の特集号「都市の気象と気候」に掲載の原稿で

ある。(完成:2010年8月22日)

後日、印刷されたのは次の文献となる。

近藤純正、2012:日本の都市における熱汚染量の経年変化.気象研究ノート、

224号、25-56.

本ホームページに掲載の内容は著作物であるので,

引用・利用に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを

明記のこと

更新の記録

2010年8月12日:粗案の作成

2010年8月17日:図11~図13と表を追加

2010年8月20日:表8の後ろに「参考」を追加

2010年8月22日:他の章へのリンクを追加,注意など加筆

2010年8月23日:北海道農業研究センターの資料について広田知良氏のコメント追加

2010年8月29日:表3の前に「注意3」を追加

2010年9月2日:表9を追加,表10に加筆,要約に(12)を加筆

2010年9月6日:48.5節のはじめに藤部(2010)の解説を引用

2010年9月7日:図12の下図の説明に、以前の解析結果を加筆

目次

48-1 気象学の精密化と気象資料の非均質性

48-1-1 気象学の定量・精密化への時代背景

48-1-2 長期気候資料の非均質性

気温,湿度,風速,降水量,日射量

48-2 長期的な気温観測の補正

48-2-1 観測方法の変更による誤差

測器・装置,センサー,観測時刻と観測回数,日界

48-2-2 観測所近傍の環境変化による誤差

日だまり効果,測候所の無人化

48-3 バックグラウンド温暖化量

48-3-1 100年間当りの気温上昇率

48-3-2 気温ジャンプ

48-3-3 太陽黒点数と気温の関係

48-3-4 火山噴火との関係,その他

48-4 都市化による気温上昇(熱汚染)の評価法

48-4-1 都市化の要因

48-4-2 バックグラウンド温暖化量の地域平均

48-4-3 熱汚染ゼロの基準年

48-4-4 不連続の取り扱い

48-4-5 移動平均平滑化

48-5 都市における熱汚染量の経年変化

48-5-1 91都市の熱汚染量

48-5-2 実際の気温変化(=バックグラウンド温暖化量+熱汚染量)

48-5-3 土地利用と熱汚染量

48-5-4 熱汚染と乾燥化

48-6 要約

参考文献

資料

48-1 気象学の精密化と気象資料の非均質性

48-1-1 気象学の定量・精密化への時代背景

1945年に太平洋戦争が終結し,気象学はより定量的に精密化の方向へと進むことになる.

その例として,1959年に気象庁が当時の日本では最高性能の計算機を導入して数値予報のテスト

を始めた.戦後の日本における気象学で指導的な役割を果たしたのは東北大学教授・山本義一

(1909~1980)と東京大学教授・正野重方(1911~1969)であろう.いずれも1954年に山本は

「大気輻射学」,正野は「気象力学序説」を著わしている.

今日の気候問題の定量的な議論は1950年代に始まり,Yamamoto(1955)は大気温度の放射平衡を論じて

いる.1957年7月14日の朝日新聞に掲載された山本義一による解説「暖かくなる地球―工業の発達

で炭酸ガスがふえる」によれば,1956年に発表されたプラスの計算では,大気中の炭酸ガスが2倍

に増えると地上の平均温度は3.6℃上昇する.しかし,この計算は炭酸ガスだけを取り扱った結果

であり,長波放射の吸収帯が水蒸気と炭酸ガスで重なる効果を考慮すれば,プラスが言うほど気温

の上昇は大きくならないと述べている.その後,こうした問題について詳細に数値計算し対流圏

から成層圏までの温度分布を示したのがManabe-Stricker(1964)であり,今日の気候変動の議論

に進展していく.

数値天気予報の精度を向上させる目的もあり,1950年代には世界中で大気・地表面間での運動量と

エネルギーの交換量(フラックス)を定量的に評価する研究が始まった.フラックスの評価には

大気境界層内の風速・気温・水蒸気量の鉛直プロファイルと各種フラックスを正確に測らねばならず,

そのために測器の研究も行なわれた.

本章で論じる都市の熱汚染量の長期変化についての評価でも,測器の種類による観測値のずれ

(誤差)が問題となり,半世紀前に行われたそれらの研究が資料解析に生かされる.

48-1-2 長期気候資料の非均質性

気象観測では測器・装置が時代によって変更されてきたので,長期の気候解析では資料を均質化

しなければならない.主な観測要素についてみておこう.

(a)気温

野外で使用する気温センサーには放射の影響があり,日中は高めに夜間は低めに観測される

(近藤,1982,p.71-p.77;2010).そのほか測器の変更等による誤差については次節で説明する.

(b)湿度

水蒸気量(湿度)の観測では,1949年までは非通風の乾湿計が用いられていたが,1950年以後は

通風式のアスマン通風乾湿計に変更され,さらに現在の気象庁の定常観測では電気式

湿度計(高分子膜湿度センサー)が用いられている.

乾湿計による観測から湿度を求めるには一定値の乾湿計定数が用いられ,非通風(アンゴーの式)

と通風(スプルング式)では異なる.理論的・実験的な検討(Kondo,1967;近藤,1982,3.3節)

によれば,乾湿計定数は気温やセンサーのサイズ,さらに通風の風速の関数となる.さらに非通風式

の時代に観測された相対湿度は高温多湿時に低めに,逆に低温低湿時に高めに算出される.

例えば,気温=0~10℃,相対湿度=20%のとき,非通風式による相対湿度は平均5%高く,

気温=30~40℃,相対湿度=60%のとき,3%ほど低くなる.1939年の5~12月に日本の全気象官署

(気象台と測候所)で行われた両測器による比較観測の資料を解析しても,このことが確かめられて

いる(Kondo, 1967:近藤,1982,3.3節).

(c)風速

地上風速の長期変化の解析はもっとも複雑である.時代による測器の変更や,設置の地上高度の変更,

さらに周辺環境の変化によって風速観測値が大きな影響を受けるからである.周辺環境の変化として,

例えば,風速計の地上高度が20mとして,観測所周辺の地表面粗度が0.02m(草地)から0.5m

(住宅地)に変化したとき,風速は約30%減少する(近藤,2000,図3.7).突風率も地表面粗度

によって変化する(桑形・近藤,1992;近藤,2000,図3.9).

気象観測所が開設された当時から4杯風速計(ロビンソン風速計)が用いられてきたが,途中で

検定定数の変更もあった.この風速計は回転トルクを大きくするために回転半径が長く作られて

おり,そのため慣性が大きく,大気中のような乱流内ではまわり過ぎ(風速の過大評価)が知ら

れている(Sanuki, 1952; MacCready, 1966 ).この欠点を除くために,気象官署では回転半径

の短い3杯風速計に交換された.観測所ごとに異なるが,4杯風速計は1960年ころまで,

3杯風速計はおおよそ1960年代から1975年ころまで,風車型発電式はおおよそ1970年代から1980年代

まで,その後は風車型パルス式が使用されるようになった.

風速計の過大評価の特性について理論的・実験的な検討が行われ,諸条件における誤差が見積もられ

ている(Kondo et al, 1971;近藤,1982,p.83-p.92).さらに,気象庁における定常観測の

風速資料を調べてみると,年平均風速について4杯風速計は12%前後過大に観測されている.

3杯風速計の後に使用されるようになった風車型発電式風速計は微風~弱風で回転が鈍く,

年平均風速では10%前後弱めに観測される.測器(観測所)によっては,数年間経過すると摩耗と

思われる原因によって,さらに年平均風速が10%以上も弱く観測された例もある.

(d)降水量

昔の雨量計は雨量小屋の上に取り付けられ,記録装置は小屋の中に置かれていた.受水口に入る

降水粒子の捕集率は風速によって変化し,強風時の降水量は少なめに観測される.特に降雪の場合

の捕集率は風速とともに急激に小さくなる.吉田・斉藤(1955),吉田(1959),Sevruk(1985)

の測定値を参考にして定式化した近藤・徐(1996)によれば,捕集率は定常観測の地上風速が

5m/sのとき0.35に,風速が10m/sのとき0.13に低下する.したがって,雨量計受水口が小屋の上

に設置されていた1970年代以前の降水量は少なめに観測されたことになる.

(e)日射量

日射量(全天日射量)の測器も時代とともに変更されてきた.バイメタル式日射計

(ロビッチ型日射計)による観測は1930年代に始まり1970年ころまで使用された.1972年から

電気出力のある熱電堆式日射計となり,1990年代以後は日射日照計となる.熱電堆式日射計では,

採用開始から1980年代までの観測値は検定の絶対精度が不正確と見なされ,約10%の過大評価と

なっている(Kondo, 1976, Appendix 1).

一般に熱流量(熱フラックス)はもっとも難しい測定であり,日射計では受光面の吸収率が波長

と入射角によって変わること,その他により,誤差は普通2%(10 W m-2)程度,

場合によっては数十 W m-2の誤差を含むこともある(近藤,1994,4.8節).

長期の観測資料を解析する際に,全天日射量と直達日射量の関係,それらの天頂角度依存性

(大気上端への外挿値),大気汚染との関係などについて基本的なことについて学ぶ必要がある.

その知識に基づいて,晴天日に観測された資料の解析によって生データに含まれる誤差を見抜く

ことができる.

48-2 長期的な気温観測の補正

日本における近代的な気象観測は1872(明治5)年に函館で,1875(明治8)年に東京で始まり,

明治時代後半から昭和初期にかけて全国に測候所が創設された(のちに主要都市の測候所は地方

気象台,管区気象台に改称).この100年余の間には,気象観測の方法,統計の方法,測器も時代

とともに変更されており,観測値は均質というわけではない.世界の観測資料についても同様である.

また,ほとんどの気象観測所は創設当時には町外れにあったが,終戦後から観測所周辺は都市化され,

さらに1960年代以降の経済高度成長とともに,都市には高層ビルが建つなど周辺環境が大きく変化

した.

こうした都市化による気温上昇(熱汚染)の経年変化を知りたいのだが,気温の観測値は次の要素

を含むので,各要素を独立に評価して,熱汚染量を取り出す必要がある.

(1) 観測・統計方法の変更による誤差(ずれ)

(2) 観測所近傍100m程度以内の環境変化の影響(日だまり効果など)

(3) 地球温暖化と自然変動(バックグラウンド温暖化量)

(4) 都市化の影響(都市気候,熱汚染)

上記(3)は二酸化炭素など温室効果ガスの人為的増加にともなう気温上昇のほか,火山噴火や

大気・海洋の変動や太陽放射量の変化,地球の惑星としての反射率(アルベド)の自然的・人為的変化

によって生じる気温変動である.(4)は(3)とまったく異なる原因によって起きる都市独特の

気温上昇である.

まず(1)と(2)について見ておこう.

48-2-1 観測方法の変更による誤差

(a)測器・装置

観測時刻,測器,1日の区切り(日界)が時代によって変更されてきた.1970年代の半ば以前には,

白塗りされた百葉箱の中に気温や湿度のセンサー(湿球温度計)が取り付けられていた.晴天微風

の日中には,百葉箱の中は自然よりも高温の空気がよどみ,かつ百葉箱自体の温度も高温になり,

その放射の影響もあって,気温は高く観測される.この欠点を除くために,1970年代から強制的に空気を

吸引する通風筒(百葉箱の外に設置)が使用されるように変更された.

札幌ほか12地点において1971~1985年の15年間にわたり,並行して得られた永年気候観測資料

(百葉箱内)と普通気候観測資料(百葉箱外,通風)がある.これら資料を解析し,主な結果

のみ表1に示した.

表1 永年気候観測(百葉箱内,非通風)と普通気候観測(百葉箱外,通風)の最高気温と

最低気温の比較(単位:℃).最下行の「12地点平均」につけた標準偏差は,各地点最高(最低)

気温の(永年-普通)15年間平均の12地点間のばらつきを表す標準偏差である(

「K23.観測法変更による気温の不連続」の表23.4から一部分を抜粋

).

(永年-普通) (永年-普通)

地 点 最高±標準偏差 最低±標準偏差

札 幌 0.46±0.20 -0.07±0.28

根 室 0.11±0.21 -0.07±0.25

秋 田 0.34±0.09 0.04±0.10

宮 古 0.06±0.12 0.05±0.13

輪 島 0.24±0.12 0.10±0.16

松 本 0.33±0.25 -0.04±0.23

米 子 0.03±0.10 0.09±0.10

潮 岬 0.23±0.15 0.01±0.16

福 岡 0.09±0.14 0.04±0.13

鹿児島 0.05±0.13 -0.01±0.15

清水(足摺) 0.31±0.18 0.14±0.28

石垣島 0.17±0.14 0.01±0.09

12地点平均 0.20±0.14 0.02±0.07

12地点の15年間,つまり延べ180年間の比較から,百葉箱内の非通風による最高温度は百葉箱外の

通風式隔測温度計で観測された値よりも0.2℃高めに観測される.一方,最低気温における違いは

殆んど無視してよいことがわかる.なお,晴天微風日の最高気温については,百葉箱内では百葉箱外

通風筒に比べて,1℃前後高く観測される.

日射によって百葉箱が高温になるのは風速が弱いとき(地点)である.この観点から,最高気温に

ついて,(永年-普通)の大きい地点(札幌,秋田,松本,清水)と小さい地点(宮古,米子,鹿児島,

石垣島)を選び,各4地点の平均風速を比較してみると,ほとんど風速に強弱の差が認められな

かった.さらに,年による永年観測と普通観測の差も大きい(詳細省略).これは,15年間には

用いた測器の変更もあり,測器間の微少な差(補正しきれない誤差)がばらつきに影響している

ものと見なされる.

百葉箱内非通風式による年平均最高気温は百葉箱外設置の通風式隔測温度計による値よりも0.2℃高温

であり,最低気温では両者ほとんど同じであるという結果から,百葉箱内で観測された年平均気温

は0.1℃高温に観測されると予想される(平均気温は近似的に最高気温と最低気温の平均値に等しい).

このことを次に確かめることにしよう.

上記と同様に,1971~1985年(15年間)の永年気候観測資料と普通気候観測資料の年平均気温

を比較し,その主な結果を表2に示した.

表2 永年気候観測(百葉箱内)と普通気候観測(百葉箱外)の年平均気温の比較(単位:℃,いず

れも通風式温度計による).最下行の「12地点平均」につけた標準偏差は,各地点年平均気温の

(永年-普通)15年間平均の12地点間のばらつきを表す標準偏差である(

「K23.観測法変更による気温の不連続」の表23.5から一部分を抜粋

).

(永年-普通)

地 点 差±標準偏差

札 幌 0.17±0.14

根 室 -0.02±0.14

秋 田 0.11±0.08

宮 古 0.09±0.10

輪 島 0.15±0.12

松 本 0.03±0.23

米 子 0.07±0.09

潮 岬 0.16±0.21

福 岡 0.13±0.12

鹿児島 0.07±0.12

清水(足摺) 0.16±0.19

石垣島 0.05±0.10

12地点平均 0.10±0.06

この表において,差(百葉箱による誤差)の大きい地点は札幌,輪島,潮岬,清水であり,そのうち

最高気温(表1)でも差が大きかったのは札幌と清水の2地点である.一方,差の小さい地点は

根室,松本,米子,鹿児島,石垣島であり,そのうち最高気温でも小さかったのは米子,

鹿児島,石垣島の3地点であり,松本は最高気温では逆に大きかった.すなわち相関関係は大きく

ないが,百葉箱内で最高気温が高くなる観測所は平均気温でも高くなる傾向がある.

全体をみた場合,前に予想した通り,百葉箱内で測った年平均気温は 0.1℃高めであることがわかる.

ただし,上記の並列観測において百葉箱内の平均気温は通風式乾湿計(6ボルト乾電池,通風速度は

3.5~6m/s)で観測した値であり,非通風方式による最高(低)温度計と異なる.

これらのことから,1950年頃以前の非通風の水銀温度計で観測されていた百葉箱時代の年平均気温も

0.1℃程度高めに観測されたと見なして補正する.つまり,百葉箱内では通風していても通風して

いなくても,日中は日射の影響で百葉箱の内壁表面温度は高温になり空気が高温になるほか,

内壁表面からの長波放射(赤外放射,熱放射)により温度計の示度は高温となる.

(b)センサー

一方,各時刻の気温を測る気温センサーは水銀温度計から白金抵抗温度計に変更された.

しかし気温の観測精度は,白金抵抗温度計が水銀温度計よりも向上したわけではない.

その理由は,水銀温度計の時代は,標準温度計を基にして,5~10℃間隔で0.1℃の精度で検定が行わ

れ,観測時に器差補正が行われていたが,最近の抵抗温度計では0℃と30℃の2温度のみで検定が

行われ,0.2℃以内の狂いであれば合格とされ,観測に使用されているからである.

(c)観測時刻と観測回数

現在の観測時刻は毎正時24回であり,24回平均値が日平均値とされているが,時代によって観測

時刻と観測回数は変更され,1日に3回,4回,6回,8回の時代があり,観測所ごとに異なる.

仮に,気温の日変化の形が正弦関数で表されるとすれば,1日に等間隔の時間で2回以上観測すれば,

その平均値は日平均気温に等しくなるが,完全な正弦関数ではないので少数回の観測から正確な

日平均値は算出できない.また,日変化の位相は各地域の太陽の南中時刻によって決まる.

たとえば3回観測(6時,14時,22時)による日平均気温は24回観測に比べて0.1~0.3℃低めに

観測され,4回観測(3時,9時,15時,21時)では逆に0.1~0.2℃高めに観測される(時刻は

日本標準時).この違い,すなわち観測の誤差は,いずれも太陽の南中時刻(経度)の関数となる.

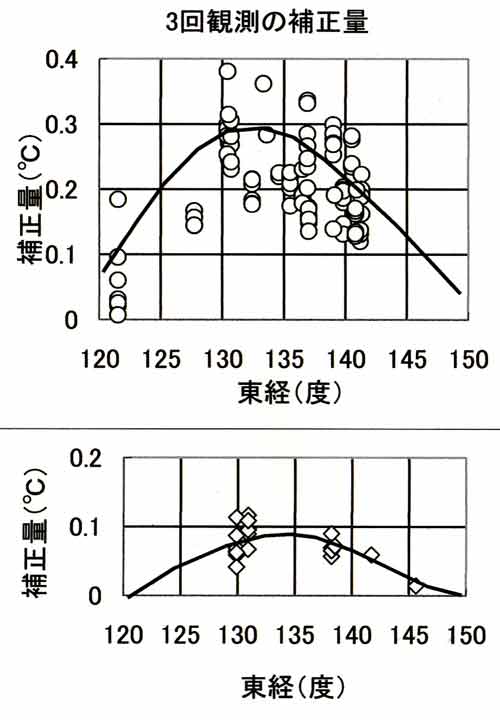

1930~1940年に気象官署の10か所ほどで行われた毎正時,24回観測の気温データを解析し,昔の

少数回観測による年平均気温を補正する方法を見出した.例えば,3回観測の場合の補正量は次式

によって定義する.

気温の年平均値=(毎日3回観測の気温の年平均値)+補正量

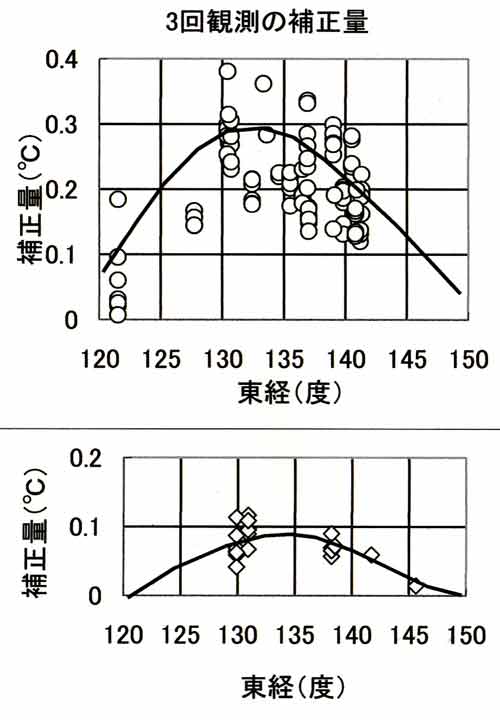

図1は3回観測の場合の補正量と経度との関係である.この図によって,年平均気温を補正する.

なお、図の曲線の形となる根拠については,「K20.1日数回の観測の平均と

平均気温」を参照のこと.

図1 毎時24回観測による平均気温を基準としたとき,3回観測による平均気温の誤差と経度の

関係.上図:平地や内陸観測所,下図:岬・半島などの観測所(長崎,下関,御前崎,

佐渡島弾崎,稚内,根室)(

「K20.1日数回の観測の平均と平均気温」の図20.1の上半分を抜粋

).

次に,毎日6回(2, 6, 10, 14, 18, 22時),または8回(3, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24時)の

気温観測の平均値は十分な精度で毎正時24回観測による年平均気温を表すことができる.すなわち,

各観測所の補正量の平均値とその標準偏差は次のように0.1℃以下なので補正は行わない.

なお,参考までに,

6回観測の補正量=+0.006℃±0.018℃

8回観測の補正量=-0.002℃±0.009℃

である(「K20.1日数回の観測の平均と平均気温」の20.4節を参照).

また,現存の統計データは1種類ではなく,直接観測した値で統計されたもの,後で自記記録紙から

読み取った値も入れて統計されたものもあるので注意すること.気象庁ホームページで公開

されているデータは,原則として直接観測された値であり,古くは中央気象台月報・年報

(気象庁月報・年報)に掲載された統計値である.1930年代は同じ観測所でも3回と6回観測が

混在する時代であり,岬などに設置された測候所では創設当時から1940年の頃まで3回観測であり,

4回の年もあった.

(d)日界(1日の区切り)

毎日の最低・最高気温を決める日界(1日の区切りの時刻)は現在では24時であるが,9時,

10時,22時の時代もあった.9時日界と現在の24時日界(1964年以降)の最低気温の年平均値を

比べると,全国平均で0.35℃ほど24時日界のほうが低温である.観測所によって0.2~0.7℃の幅

がある。その詳細の説明は近藤(2009)を参照,(「K45.気温観測の補正と

正しい地球温暖化量」の図45.3を参照).

48-2-2 観測所近傍の環境変化による誤差

(e)日だまり効果

微気象の観測と異なり,通常の気象観測は地域を代表する気象を知る目的で行われている.

気象観測所の周辺に建物が建てられる,あるいは観測露場の周辺に樹木が成長すると,露場に

おける空気の鉛直混合が弱まり,熱の拡散が少なくなるので露場には「日だまり」ができて日中の

気温は上昇する.夜間は逆に放射冷却で低温になるのだが,日中の正味放射量が500Wm-2

の桁に対し,夜間のそれはマイナス50 Wm-2程度で1桁小さいため,平均すると日中の

気温上昇が大きく,年平均気温は日だまり効果によって上昇する.

注意1(日だまり効果の決め方): 観測所の近くに建物等が最初から存在し,ほぼ同じ状態の場合には,建物等による

露場に及ぼす影響の変化はないので,日だまり効果によって気温が上昇したとはしない.生垣の場合

でも長年にわたり手入れされ,露場に対して同じ環境と見なされる場合も日だまり効果は生じない.

普通の樹木の場合には成長し,露場の周辺環境が変化したことになり,日だまり効果が生じることに

なる.

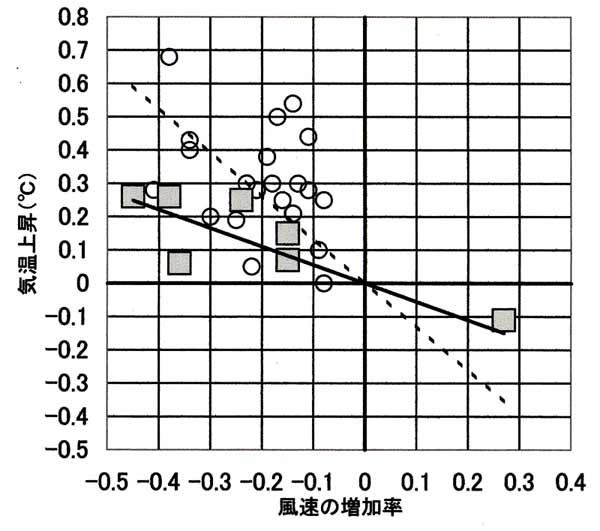

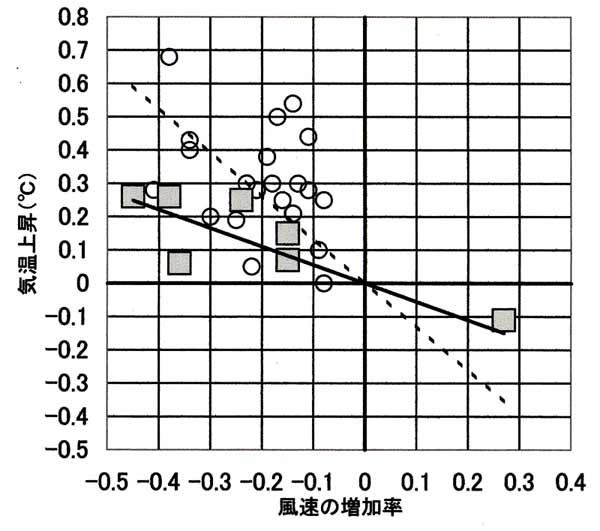

周辺の観測所との比較から,日だまり効果による気温上昇量の見積もりができた28観測所の関係

を図2に示した.図の横軸は年平均風速の増加率,縦軸は年平均気温の上昇量である.地点に

よって0.1~0.6℃ほどの気温上昇がある(近藤,2010).

風速の増加率は多くの観測所でマイナス,つまり風速の減少である.日だまり効果は気温を観測

する露場面上の高度1~2m付近の風速と相関関係が大きいと考えられるが,露場面上での風速は

観測されていないので,ここでは測風塔高度(10~20m)において観測された風速との関係を表

したため,プロットは大きくばらついている.全プロットを平均的に見ると,風速10%の減少につき

年平均気温は約0.1℃の割合で上昇している.

図2 風速の変化と日だまり効果による気温上昇の関係.四角印は樹木の

成長により日だまり効果が生じたと考えられる地点,丸印は日だまり効果

に都市化の影響も含む可能性のある地点を示す(

「研究の指針」の「K45.気温観測の補正と正しい地球

温暖化量」の図45.6に同じ;「K46.日本における温暖化と気温の正確な

観測」の図46.1に同じ).

参考1(障害物の影響範囲):観測所ではごく近傍の環境を一定に保ちたいのだが,たとえば

風上側に(風下側も同様に)樹木列が成長したような場合,風下のどの距離まで影響が及ぶか?

日だまり効果のデータから調べてみると,露場面から見上げた樹高の仰角がおおよそα=6°以上,

すなわち風上距離10に対して樹高が1を超えたときである(tan α>0.1).この1/10 比の関係は,

数十kmスケールの山脈・平地の地形が風下の地上風速へ影響を及ぼすとき,影響が明瞭に現れ始める

ときの比(≒2/100)よりも大きい.すなわちYamazawa and Kondo(1989)によれば,広い平坦地で予想

される風速と複雑地形内のアメダス63か所の風速の比較から,アスペクト比(=山脈の平均高度 / 風

下距離)が0.02 を超えれば地上風速への影響が明瞭になりはじめ,アスペクト比が0.1以上で顕著に

なる.

樹木の成長のように乱流混合が盛んな接地境界層内と違って,数十kmスケールの現象は上空が安定

な大気の効果によって,より遠方まで影響が及ぶものと考えられる.

(f)測候所の無人化

これは,前項の日だまり効果とも重複する.気象台や測候所など気象官署では,気温や湿度などの

観測は,よく手入れされた芝生の生えた露場で行われ,露場の広さは600平方メートル(20m×30m)

を標準とし,その周りには背の高い建物や樹木がなく,日照と風通しがよいこととされている.

測候所が無人化されると(測候所は帯広と名瀬の2か所を除き2010年度中にすべて無人化され,

特別地域気象観測所と改称),測器の管理はできていたとしても,露場には雑草が生い茂り雨量計に

被さった状態や,周辺の樹木の枝が伸びて観測の障害となっている所も見受けられる.

さらに悪いことには,測候所庁舎・宿舎の跡地は余剰地として売りに出されている.それまで

平屋建てであった跡地に2~3階建て以上の建物ができると観測露場の風通しが悪化し,年平均

気温は日だまり効果によって局所的に上昇する.一方,建物のほか樹木の成長によって日陰が多く

なると年平均気温は逆に低下する.

気温観測の場合,従来のデータは手入れされた芝生面上の約1.5m高度での気温であるのに対し,

雑草が伸びると植物群落内に近い,あるいは群落内気温を観測することになる.群落の上部層では

日中の気温はその上下層よりも高温になることが知られている.

気温は観測所をとりまく都市全域のほか,ごく近傍の環境変化の影響も受けるので,都市の熱汚染量

は当該観測所のデータに基づいて評価された値となる.さらに,首都圏など都市群が集まった地域

では,当該都市のみならず,周辺都市の熱汚染の影響も含んだ値となっていることに注意しなければ

ならない.

通常の天気予報などでは気温の精度は0.5~1℃程度あれば十分だが,気候観測では0.1℃の精度が

要求される.日本にはアメダスなど含めれば気象観測所は約1,300か所あり,そのうち周辺環境が

良好に維持・管理されなければならない気候観測所は20か所ほど必要である.

48-3 バックグラウンド温暖化量

前節で説明したように,気温は観測法の変更や日だまり効果などの補正を施した値を使用する.この

補正に際して,日だまり効果(一部に都市化の影響も含む)による気温の補正量がほぼゼロ

(寿都,宮古,室戸岬)または小さかった34地点について,各地点のバックグラウンド温暖化量の

年々値を評価し,表3にその一覧を掲げた.ただし,補正量には誤差が含まれるので,ここでは補正

量が小さかった34地点のみ採用した(この一覧表は,「K40.基準34地点に

よる日本の温暖化量」で得たものである).

注意2(表3の数値):

表3に示す気温は,最後の年(2007年)の気温が実際の観測値と一致するように,それ以前の気温

をずらして表してあるので,都市化の影響などを含む地点では過去の気温は実際よりも高く表され

ている.

この表示により,今後の2008年以後の補正(都市化や日だまり効果などの補正)が仮にゼロの場合

には,そのまま2007年に連続して使用することができる.

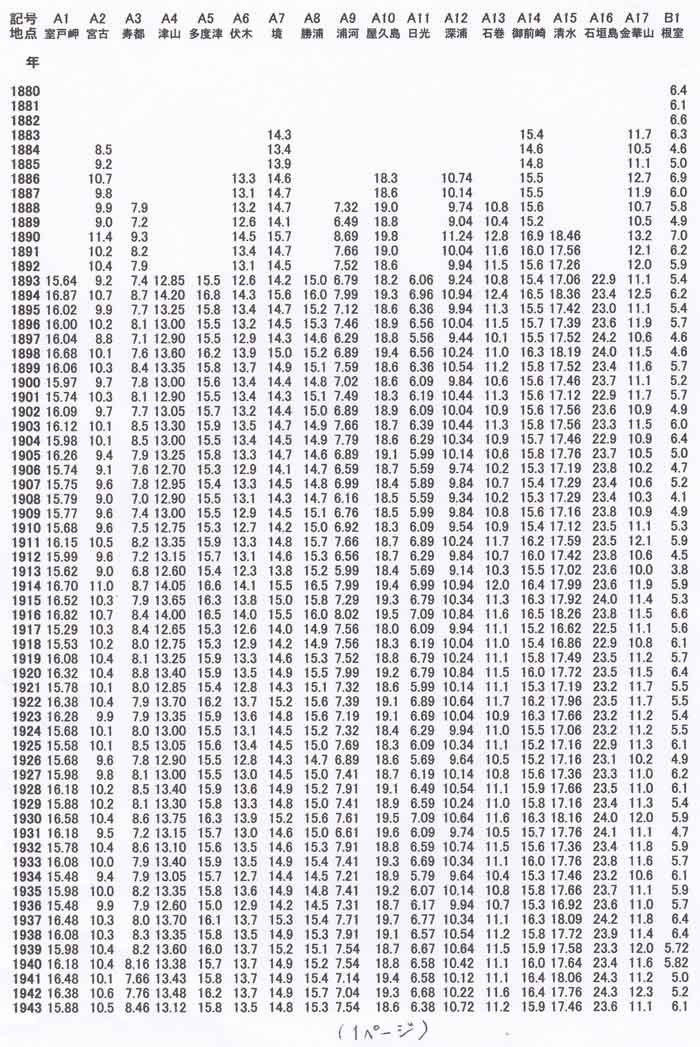

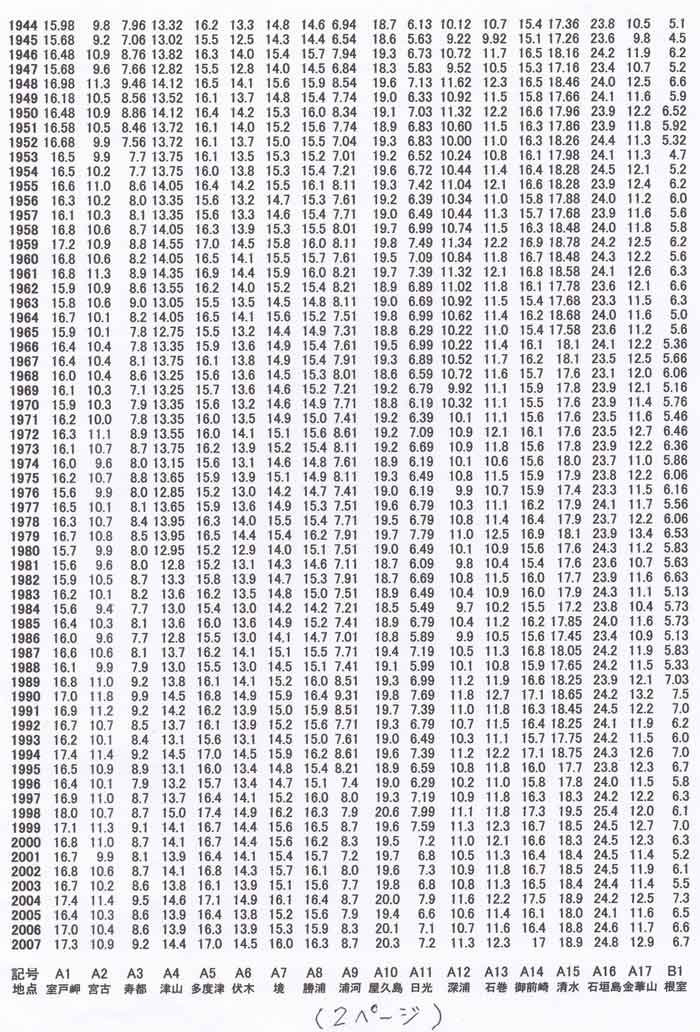

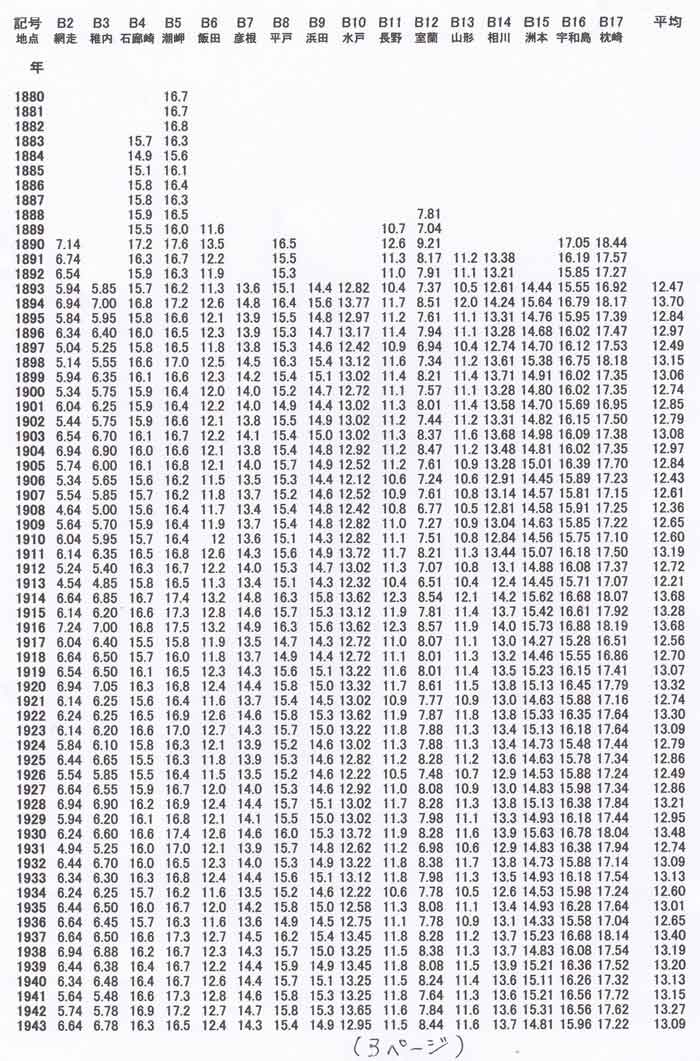

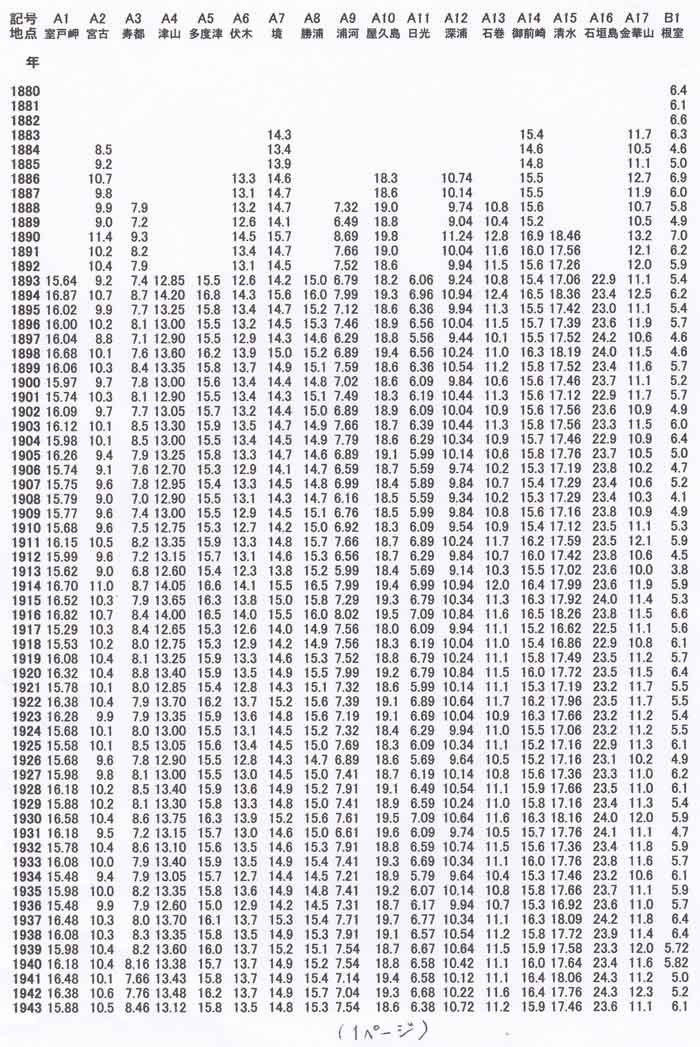

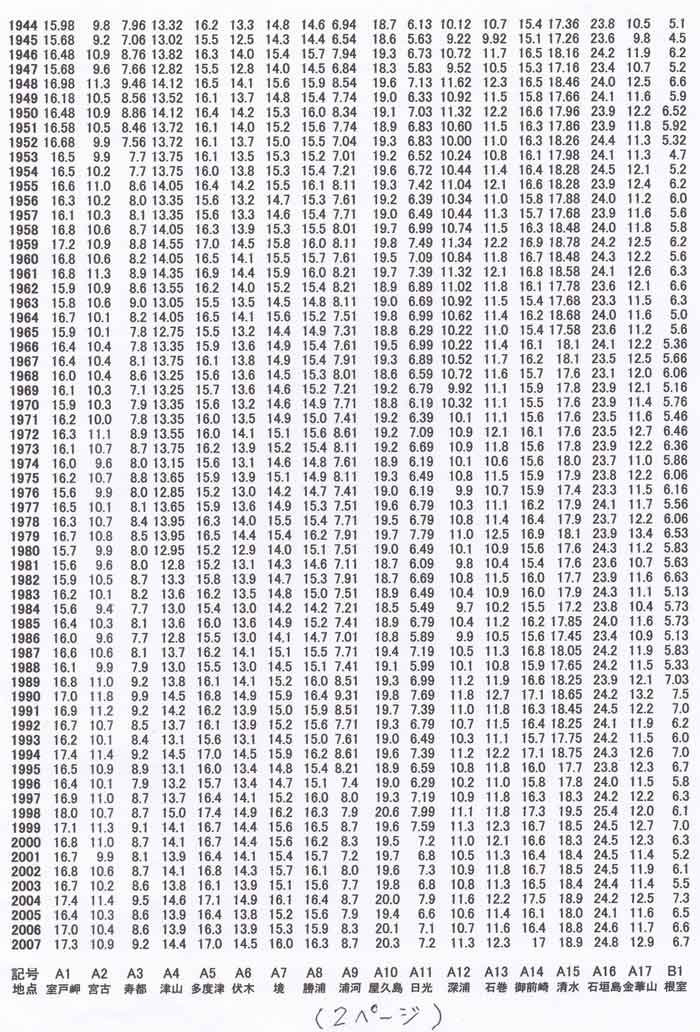

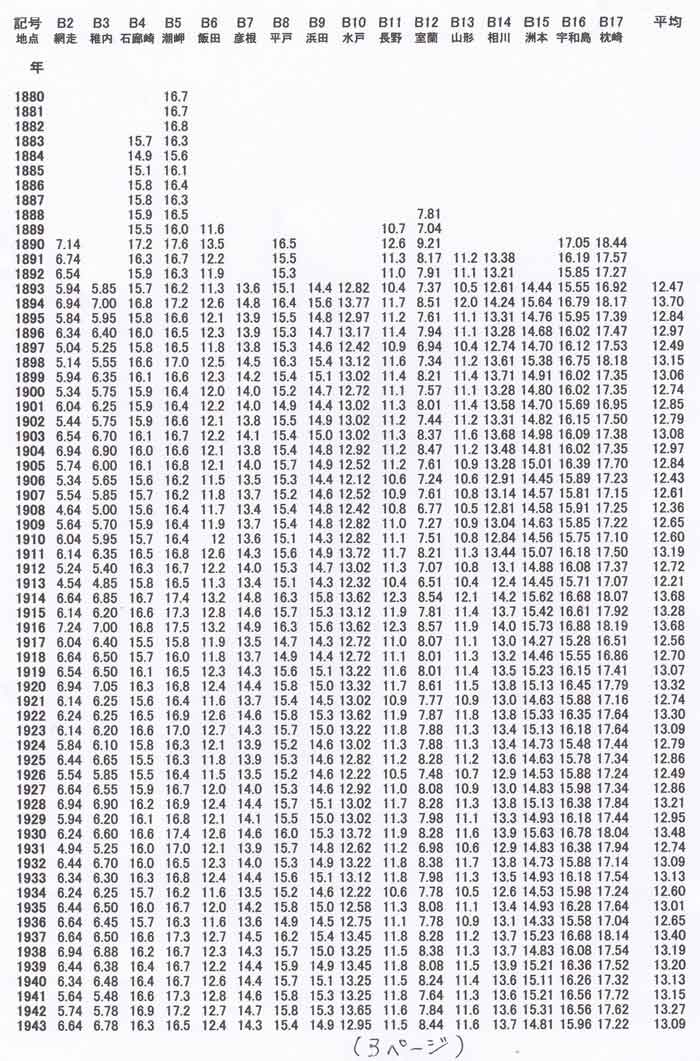

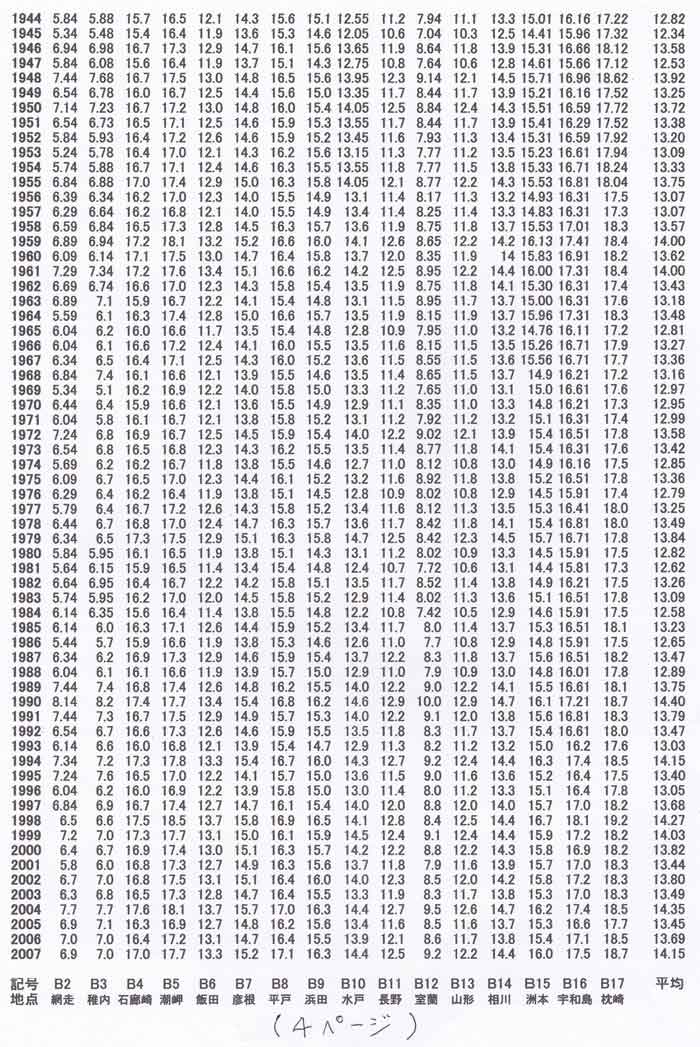

表3 バックグラウンド温暖化量一覧表(その1)

表3(続き) バックグラウンド温暖化量一覧表(その2)

表3(続き) バックグラウンド温暖化量一覧表(その3)

表3(続き) バックグラウンド温暖化量一覧表(その4)

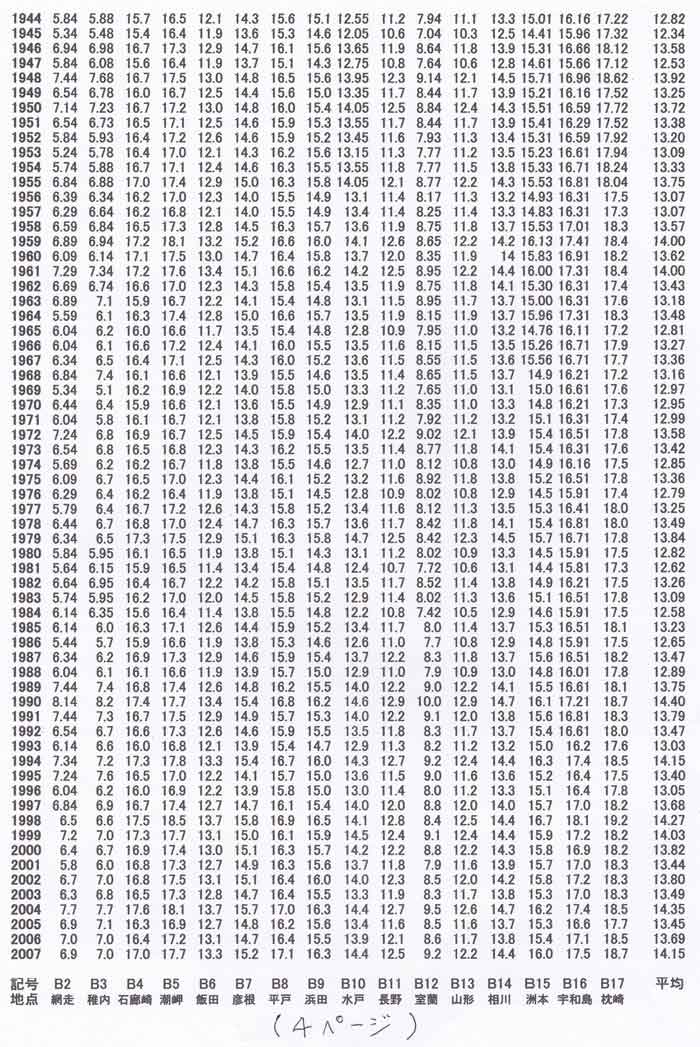

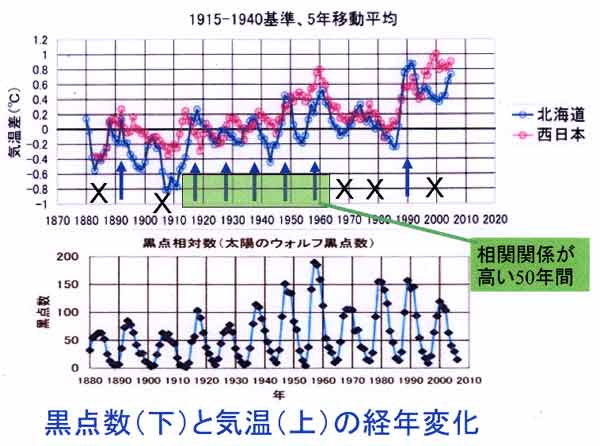

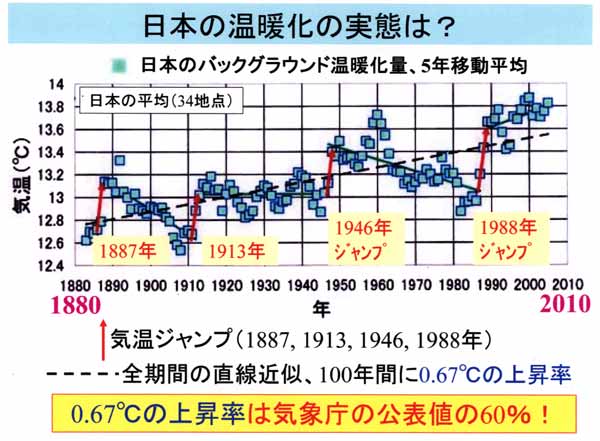

選定した34地点平均のバックグラウンド温暖化量を図3に示した.この図では,長期的な気温

上昇が見られるほか,急激に上昇する気温ジャンプが4回あること,約10年の周期的な変動に気づく.

ジャンプからジャンプまでの期間は,気温が時代とともに下降する傾向にある.ただし

1913~1946年の期間の気温はほぼ一定で,約10年周期の変動が卓越する.

図3 日本におけるバックグラウンド温暖化量の長期変化(補正を施した

34地点の平均).矢印は気温ジャンプ,破線は全期間127年間に最小自乗法

を当てはめたときの平均の気温上昇の傾向を示す(

「身近な気象」の

「M44.温暖化の監視が危うい」の図44.16,または「研究の指針」の

「K45.気温観測の補正と正しい地球温暖化量」

の図45.8,または「K46.日本における温暖化と気温の正確観測」

の図46.2に同じ).

2-3-1 100年間当りの気温上昇率

図に示した127年間の気温上昇傾向を直線近似すれば,100年間当たりの気温上昇率は,

平均の気温上昇率=0.67℃/100y・・・・・1881~2007年(127年間,日本の平均)

となる.これは気象庁の公表値の60%の上昇率である.一般に科学実験・観測では,測定機や測定方法に

よる誤差を含むので,それらを補正することが行われている.しかし,気象庁担当者は諸々の誤差

の補正方法に無頓着で,過大評価となっている(調査・研究を行わず,またどのような誤差を

含むのかの説明がない).

なお,100年間当たりの気温上昇率は,期間の選び方によって,±0.2℃程度の違いがある

(「K40.基準34地点による日本の温暖化量」の40.3節の「注1:平均

の気温上昇率」を参照).

現在,世界平均の気温上昇率も公表されているが,今回のような補正は施されておらず,今後見直す

必要があろう.

参考2(気温不連続のチェック): 世界平均の気温データについて補正が行われた例もあるが,測器や観測時刻の変更や

日だまり効果などによる誤差に対して補正はされていない.例えば,Hansen et al.,(1999)やPeterson

and Vose(1997)では,1地点の観測データの信頼性をチェックするのに,近隣5か所のデータと比較

して長期変動(月単位)の標準偏差が一定値以上大きい場合は捨てるというものである.この方法

では,例えば観測所の移転により不連続となったデータは取り除くことができる.

48-3-2 気温ジャンプ

100年余の期間に,気温ジャンプは4回あり,筆者はそれらを順番に 1887年,1913年,1946年,

1988年ジャンプと名づけた.最初の1887年ジャンプはその前の観測の年数が短く,当時(明治20年)

の気象観測所の数も少なかったので,これ以外のジャンプについて気温上昇量と緯度との関係を

求めてみると,緯度に比例して大きくなっている(近藤,2009;

「K45.気温観測の補正と正しい地球温暖化量」の図45.9を参照).

ジャンプ量の定義は,ジャンプ年を挟んで前の7年間と後の7年間の気温差とする.

ジャンプ量の緯度変化は,1946年ジャンプでは顕著ではないが,他の1913年ジャンプと1888年

ジャンプでは大きく,高緯度の北海道では1.1~1.2℃の大きさである(表4).

表4 1988年に起きた気温ジャンプの大きさ

北海道・東北地方・・・0.8~1.2℃

日本の平均・・・・・・0.6℃

南西諸島・・・・・・・0.2~0.4℃

4回のジャンプのうち,1946年ジャンプを例外とするならば,ジャンプの数年前から10年余前に

世界的な大規模火山噴火が頻発している.それら噴火年は1875年,1883年(1887年ジャンプ),

1902年,1907年, 1912年(1913年ジャンプ),1980年,1982年(1988年ジャンプ)である

(Kondo, 1988).

噴煙域の拡大による気温低下が生じたのち,気温は緩やかに回復するのではなくて,「ジャンプ」

という不連続的な回復の物理過程が存在するのだろう.長期的な気候変動からすると,近代的な

気象観測の歴史はわずか100年余であり,統計期間が短く断言できないが,地球温暖化という緩やかな

気温上昇の過程では,顕著な気温下降の「ダウン」の現象は存在せず,「ジャンプ」だけが卓越する

のかも知れない.

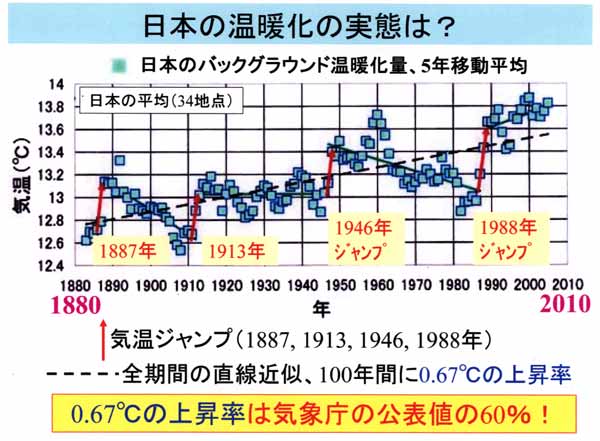

48-3-3 太陽黒点数と気温の関係

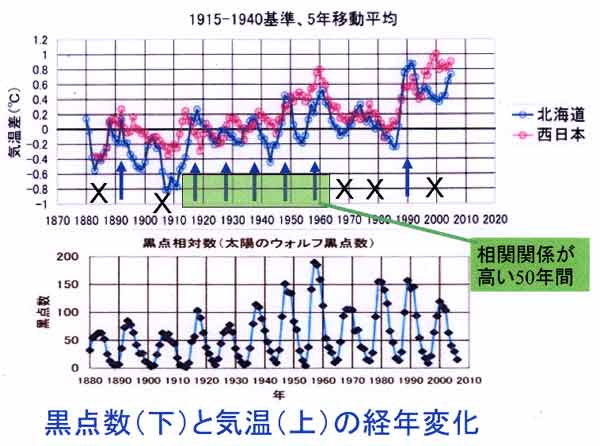

図4の下図は太陽の黒点相対数(ヴォルフ黒点数)の経年変化,上図は気温の経年変化である.

上図では北海道6地点平均と,西日本12地点平均の2つのグループに分けてプロットした.

その他のグループ(北日本,東北,関東越後,中部近畿)における傾向は,北海道グループと

西日本グループの中間に入る(地域グループは表5).

黒点数が多いときに気温は上昇する傾向,つまり正の相関関係の年代に上向き矢印を付けた.

逆に,逆相関の傾向の年代に×印を付けた.

図4 太陽の相対黒点数の変動(下図)と気温変動(上図)の経年変化.

気温の縦軸の基準は1915~1940年の平均をゼロとして表し,5年移動平均値,

北海道6地点平均と西日本12地点平均の2グループを示す.上向き矢印は

黒点周期と気温がよく対応する期間,×印は逆相関の期間を表す

(「身近な気象」の

「M42.正しく知ろう地球温暖化(講演)」の図42.15に同じ,

または「研究の指針」の「K45.気温観測の補正と正

しい地球温暖化量」の図45.10,「K46.日本における温暖化と気温の

正確な観測」の図46.3に同じ).

北海道(6地点平均)について,黒点数と気温変動がよく対応する時代(1910~1955年)の45年間

では,相関係数は0.69と高い(近藤,2009;「K45.気温観測の補正と

正しい地球温暖化量」の図45.11を参照).

黒点数の極大から極小までの気温変動幅の平均は約0.6℃(3年または5年移動平均値)である.

この変動幅は大きく,長期予報に活かすことができよう.ただし,3年または5年移動平均の気温で

あり,年ごとというよりは数年程度の期間について高温期~低温期の予知に役立つであろう.

注意すべきは,約10年周期の太陽黒点数と気温が正の相関関係にある時代と,逆相関の時代がある

ことである.黒点数による太陽エネルギーの変化はごく微小であり,地球大気に直接的な熱的影響

を及ぼしているとは考え難い.しかし,大気現象は諸々の過程が複雑に絡み合い,微小なエネルギー

変化あるいは他の要素が引き金となって複雑な大気循環場に影響を及ぼし,それが日本における

気温変動として現われているのだろう.同じように,「北極振動」や「北大西洋振動」と呼ばれる

現象もこれと相互に関係していると思われる.

48-3-4 火山噴火との関係,その他

世界的な大規模火山噴火があると噴煙は成層圏に吹き上げられ約3か月で世界中に広がり,

世界の気候に影響を及ぼす.特に日本で影響が大きく現れ,東北地方では大規模噴火の翌年または

翌々年の夏の3か月平均気温が1~3℃も低温となり,飢饉・凶作が95%ほどの確率で発生している.

その詳細および海洋変動との関係は近藤(1987)の第9章;近藤(2000)の第9章;Kondo(1988)に

掲載されている( 「3.気候変動と人々の暮らしー歴史に学ぶー」

を参照).

48-4 都市化による気温上昇(熱汚染)の評価法

48-4-1 都市化の要因

都市化による気温上昇・下降の要因として次のものが考えられる.

(1) 緑地の減少により蒸発散量が少なくなり昇温.

(2) 降雨後の排水がよくなり土壌水分は減少し蒸発散量が少なくなり昇温.

(3) 人工廃熱の増加による直接的な昇温.

(4) ビルの高層化(天空率の減少)にともなう正味放射量の増加による昇温(日中の太陽光は

高層ビル群内で多重反射する際にビル群に吸収され,夜間の路面などではビル群からの長波放射を

余計に受け,結果として正味放射量が増加する).

(5) 森林など植生地の黒さに比べて都市構造物で反射率が増加することによる低温化.

(6) 地表面の構造物(積雪なども含む)の熱的性質が変化することで気温の日変化振幅の

変化や,夜間の放射冷却の弱化による年平均気温の上昇.

(7) 湾に面する都市では,人工的な温排水で温められた海水の影響により昇温.

多くの都市では,これら要因を総合した結果として気温の上昇が著しい.これを都市の熱汚染と呼ぶ.

熱汚染量を評価できる気象観測所は日本には91か所ある.都市の熱汚染量は,次式によって評価

した.ただし,気温観測値とは観測法の変更によるずれ(誤差)を補正した値である.

気温観測値=(バックグラウンド温暖化量の地域平均)+(都市の熱汚染量)

48-4-2 バックグラウンド温暖化量の地域平均

上式のバックグラウンド温暖化量の地域平均として,当該都市が位置する地域グループの

バックグラウンド温暖化量の平均値を用いる.近隣の1地点におけるバックグラウンド温暖化量だけ

では誤差を含むので,多地点平均のバックグラウンド温暖化量を用いた.地域グループ化では,

2つのグループにまたがる観測所も多く,それらは表5に太字で示した.

表5 地域グループごとの観測所一覧表.北海道グループは6地点で,他グループは

12地点で平均する.

グループ名: 地 点

北 海 道: 寿都,室蘭,浦河,根室,網走,稚内

北 日 本: 上記の6地点のほか,深浦,相川,山形,宮古,石巻,日光

東 北: 寿都,室蘭,浦河,深浦,相川,山形,宮古,石巻,日光,水戸,長野,伏木

関東・越後: 山形,石巻,日光,水戸,勝浦,石廊崎,相川,御前崎,飯田,長野,伏木,彦根

中部・近畿: 勝浦,石廊崎,御前崎,飯田,長野,伏木,彦根,潮岬,洲本,室戸岬,多度津,津山,境

西 日 本: 潮岬,洲本,室戸岬,多度津,津山,境,浜田,平戸,清水,宇和島,枕崎,屋久島

金華山は他地点と異なり,気温が海水温度の影響を特に強く受けた変動をするので,この区分

(陸域都市のバックグラウンド温暖化量の区分)には入れないが,前節で示した全34地点の平均には

用いた.

また石垣島は本土の観測所群から遠いのでこの区分には入れないが,全34地点の平均値の算定には

用いた.

各都市の熱汚染量を評価する「都市の数」と,用いる「バックグラウンド温暖化量の地域平均」の

「グループ名」は次の通りである.熱汚染量を評価する個々の都市名は後掲の表8に示してある.

表6 熱汚染量を評価する都市の数(または都市名)と「バックグラウンド温暖化量の地域平均」

のグループ名.

都市の数 グループ名

北海道の9都市 北海道(6地点)

江差,函館 北日本(12地点)

東北の9都市 東北(12地点)

関東~北陸20都市 関東・越後(12地点)

中部~近畿23都市 中部・近畿(12地点)

西日本の25都市 西日本(12地点)

名瀬と名覇 全国(34地点)

石垣島 石垣島(1897~1956)+与那国島(1957~)

48-4-3 熱汚染ゼロの基準年

都市の温暖化はどの時点から始まったかが問題となる.原野に近い状態から初期の都市が形成される

までの昇温量を決めるために,予備的な解析として全体を見ていると,戦前の1915~1940年代は

気温の時間的・空間的ばらつきが小さい安定した時代である.また,この時代は明治~大正初期

にかけて発達してきた都市形態がやや安定していると考えられる.

さらに都市温暖化量の経年変化でも,1915~1940年代はほとんど変化のない時代であるし,

気象観測所(気象台,測候所)の大半の創設がほぼ終った時代でもある.以上の理由により,

1915~1940年の平均気温を都市温暖化量ゼロの基準として選定した.

しかし,東京と横浜は関東大震災(1923年9月1日)以後,復興が急速に行われ,また京都も1930年代

に都市温暖化が大きくなり始めたので,これら3都市については1910~1925年の平均を基準とした.

最初の小都市は原野を切り拓いて生れたと考えられるのだが,現在の多くの都市は江戸時代から

成立してきたものが多い.原野の状態から初期の小都市が形成されるまでの間,

気温はいかほど変化したのかを知りたい.日本では,気象観測が開始されたこの100年余の間,

原野に近い所に気象観測所が創設され,原野に近い状態から都市へ発展してきたと見なされる,

つくば(館野高層気象台)と北海道内陸の旭川および帯広に注目する.旭川や帯広は測候所開設

当時から開拓が進み,都市温暖化量がほとんどの時代にかけてほぼ直線的に増加してきた.

筆者は1957年当時の谷田部町にあった館野高層気象台とその周辺を知っている.その面影は現在

ほとんど残っていないが,当時は松林が多く広がり,その間に畑が散在,人家も少なかった.

1955年:谷田部町成立

1980年:気象研究所が東京杉並区高円寺からつくばに移転

1985年:筑波で国際科学博覧会(万博)が開催

1987年:谷田部町と周辺町村が合併してつくば市誕生(人口11万人)

1950年代~1960年代の散在する集落の人口は5万人程度であろう.この時代の都市温暖化量は

0.3~0.4℃でほぼ一定の傾向が続いており散在集落の安定した時代と見なされる.そこで,

原野の占める割合が高い1920~1930年代を基準とすれば,都市温暖化量=0.37℃(1950~1980年平均)

とみることができる.森林を伐採し畑地が広がり集落(町)が散在するようになると,

平均気温はこの程度上昇すると見なされる.

帯広はもともとアイヌが住んでいたが,1883年に入植し開拓が始まったという.当時は原生林の

続く原野であり,道路がつくられるようになり1920年頃の人口は2万人程度,1950年ころ5万人ほど

に達した.現在の人口は周辺部の合併により面積が広がったこともあり17万人である.

1890~1910年の平均気温から人口が5万人ほどになった1940~1960年の平均気温(ただし沿岸の

函館,寿都,網走,根室の4地点平均気温との差)までの昇温量は0.63℃(=1.80-1.17)である.

旭川の現在の人口は35万人余である.面積は市町村合併により昔に比べて格段に広くなって

いる.旭川の人口は1920年に6万人余であり,1890~1905年平均から1910~1930年平均までの

都市温暖化量は0.31℃(=1.75-1.44)である.

これら3都市における結果(表7)から,原野に近い状態から小都市形成までの昇温量は

0.4~0.5℃程度とみてよいだろう.以上の考察から,つくば(館野)と帯広と旭川の3地点

も他の地点と同様に1915~40年を熱汚染量ゼロの基準年とし,それ以後の都市化による熱汚染量を

評価する.

表7 原野から小都市形成時代までの都市温暖化量

都市名 都市温暖化量 小都市形成時代

筑波 0.37℃ 1950~1960年

帯広 0.63℃ 1940~1960年

旭川 0.31℃ 1910~1930年

平均 0.44℃ ―

1945年の終戦後,特に1950年以後に都市化が進むようになってから測候所が開設された千葉や奈良

などの基準年は,周辺観測所の気温変化などとつじつまが合うように,基準年の気温を推定し,

千葉と奈良は1950年を基準年とした.

48-4-4 不連続の取り扱い

気象観測所やその観測露場は時々移転し,気温の不連続が生じる.気温の不連続の大きさは,

周辺観測所の気温の10~20年平均値との比較から,たいていの場合見積もることが可能である.

おおよそ1950年以前の安定した時代に生じた不連続は補正して用いたが,都市化が年々増加する

状態になった1950年頃以後に生じた不連続は,不連続として取り扱う.

すなわち,1950年頃以後に生じた不連続の大きさが概略0.3℃(場合による)以上のときは,

つまり熱汚染量が時代とともに変化している時代の不連続は補正せずに「別の地点に移動」したと

して取り扱い,表8では「移転後」の熱汚染量として別の行に明記する.

48-4-5 移動平均平滑化

都市の熱汚染量を求めるのに移動平均する理由は,年々変動における観測値の代表性の誤差

(観測誤差)のほかに,気温の観測値には露場のごく近辺の微少な環境変化も反映されるので,

これらのすべてを含んだ数年未満の短期間の気温上昇を見るよりは,少し広域の環境変化によって

生じる熱汚染量を知りたいからである.移動平均は原則15年を用いるが,熱汚染量の時代変化が

急激な場合は,例えば7年を用いる.

48-5 都市における熱汚染量の経年変化

都市化による気温上昇(ヒートアイランドなど)は,これまでは特定の日・条件あるいは特定の都市

について,都市内と郊外の気温差から評価される事例が多かった.それらの例が藤部(2012)によって

紹介されている.この場合,郊外としてどこを選ぶかが問題となる.

今回のように全国的・系統的に熱汚染量の経年変化を評価したのは初めてのことである.それには,

前記48-4節で得たように,日本におけるバックグラウンド温暖化量がわかったからである.

表8は日本の91都市における都市化による昇温(熱汚染量:バックグラウンド温暖化

量を含まない気温上昇)の10年毎の値である.

表8 都市における10年ごとの熱汚染量,全国91都市.都市化ゼロの基準年:1950年頃以前,

気温がバックグラウンド温暖化量と同じ変化傾向が続く時代(気温変化の傾向から,都市化が進ん

でいないと見なされる時代を基準年とする).*印:標準的な年代(1915-40年)と異なる観測所

を示す.基準年の気温:この気温からの上昇量を都市化による熱汚染量と定義する.

\ 印:観測所の創設前に都市化が始まった観測所でおり,”基準年の気温”は推定値であることを

示す.一覧に示す気温上昇量は,観測法の変更による補正と,都市化以前の移転等による不連続を

補正した値である. 1950年頃以後(都市化の進行が大きい時代)において,移転に際し不連続

(概略0.3℃以上)がある場合は2行目に移転後の値を示す.気温の不連続が小さい

(概略0.1~0.2℃以下)の場合は 5~7年の移動平均により均して同じ行に示してある.

(「K41.都市の温暖化量,全国91都市」の表41.2

に同じ)

都 市 都市化 基準年 都 市 化 に よ る 昇 温(熱 汚 染 量)(℃)

基準年 気温(℃) 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

札 幌 1915-40 7.46 0.03 0.00 0.17 0.31 0.43 0.67 0.95 1.02

旭 川 1915-40 5.75 0.09 0.13 0.24 0.31 0.38 0.47 0.76 0.73

帯 広 1915-40 5.48 0.01 0.18 0.23 0.33 0.49 0.63 0.75 0.85

釧 路 1915-40 5.25 -0.03 0.00 0.04 0.17 0.27 0.29 0.38 0.51

網 走 1930-60* 5.76 0.02 0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.12 0.23 0.35

北見枝幸 1943-65* 5.49 ― ― 0.06 -0.09 0.00 0.03 0.16 0.28

稚 内 1915-40 6.14 -0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.02 0.12 0.19 0.21

羽 幌 1921-40* 6.80 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.09 0.31 0.34

小 樽 1943-50* 8.17 ― ― 0.00 0.02 0.01 0.04 0.08 0.04

江 差 1941-55* 9.38 ― ― 0.00 0.03 0.06 0.21 0.38 0.44

函 館 1915-40 7.96 -0.01 -0.03 0.01 0.02 0.14 0.43 0.62 0.68

仙 台 1915-40 10.97 -0.01 -0.02 0.17 0.49 0.67 0.75 0.85 0.96

石 巻 1915-40 10.79 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.17 0.17 0.23 0.30

八 戸 1937-55* 9.26 ― ― 0.03 0.25 0.40 0.43 0.61 0.62

青 森 1915-40 8.93 0.01 -0.07 0.04 0.17 0.37 0.61 0.98 0.96

秋 田 1915-40 10.43 0.00 0.01 0.09 0.18 0.30 0.54 0.71 0.84

盛 岡 1924-40* 9.15 ― -0.01 0.20 0.32 0.31 0.42 0.61 0.55

福 島 1915-40 11.96 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.31 0.38 0.51 0.56

山 形 1915-40 10.64 -0.03 0.00 0.08 0.13 0.20 0.35 0.56 0.64

酒 田 1937-50* 11.59 ― ― 0.04 0.16 0.18 0.40 0.67 0.78

1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

東 京 1910-25* 13.91 0.33 0.51 0.56 0.87 1.35 1.69 1.83 1.96

横 浜 1910-25* 14.07 0.08 0.25 0.31 0.51 0.86 1.04 1.17 1.32

熊 谷 1915-40 13.44 -0.03 0.01 0.07 0.16 0.49 0.60 0.80 1.04

水 戸 1915-40 12.60 -0.03 -0.02 0.07 0.19 0.32 0.37 0.48 0.55

宇都宮 1915-40 12.18 -0.01 -0.04 0.00 0.18 0.42 0.72 0.98 1.20

前 橋 1915-40 13.11 -0.03 -0.01 0.05 0.24 0.45 0.70 0.91 1.02

白 河 1940-55* 11.06 ― ― 0.00 -0.01 0.02 0.09 0.21 0.25

つくば 1915-40 12.64 -0.05 0.05 0.28 0.34 0.34 0.43 0.55 0.77

小名浜 1915-40 13.26 0.03 -0.02 0.10 0.35 0.37 0.41 0.65 0.72

銚 子 1915-40 14.59 0.04 -0.03 -0.03 0.04 0.14 0.17 0.24 0.23

勝 浦 1930-60* 15.21 0.04 -0.04 0.04 -0.05 0.02 0.09 0.17 0.15

千 葉 1950\ 13.8 ― ― ― ― 0.82 1.20 ― ―

移転後 ― ― ― ― ― ― 1.34 1.55

甲 府 1915-40 12.98 -0.01 0.09 0.10 0.23 0.52 0.83 1.12 1.30

静 岡 1940\ 15.35 ― ― 0.01 0.13 0.47 0.67 0.67 0.71

三 島 1931-45* 14.47 ― 0.02 0.13 0.27 0.48 0.69 0.87 0.94

富 山 1940\ 14.0 ― ― 0.01 0.06 0.18 0.28 0.40 0.63

長 野 1915-40 10.84 0.00 -0.02 0.04 0.18 0.27 0.46 0.59 0.55

飯 田 1915-40 11.86 -0.03 0.03 0.02 -0.02 0.06 0.15 0.26 0.39

新 潟 1915-40 12.55 -0.01 -0.05 0.03 0.10 0.29 0.57 0.79 0.80

高 田 1923-40* 12.56 0.00 -0.01 0.06 0.11 0.22 0.35 0.46 0.51

1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

名古屋 1915-40 14.04 0.01 0.05 0.10 0.33 0.56 0.91 1.23 1.22

岐 阜 1915-40 14.15 -0.01 0.16 0.25 0.32 0.61 0.91 1.09 1.17

彦 根 1915-40 13.64 -0.03 0.04 0.01 -0.01 0.12 0.40 0.46 0.49

京 都 1910-25* 13.99 0.06 0.32 0.46 0.56 1.06 1.24 1.33 1.37

大 阪 1915-40 15.09 0.00 -0.02 0.00 0.34 0.75 1.10 1.21 1.29

神 戸 1915-40 15.04 0.03 0.09 0.07 0.06 0.21 0.37 0.49 (0.57)

移転後 ― ― ― ― ― ― ― 1.17

姫 路 1940\ 14.4 ― ― 0.06 0.30 0.27 0.59 0.64 0.77

松 本 1915-40 10.58 -0.01 0.09 0.10 0.13 0.29 0.46 0.62 0.70

高 山 1915-40 9.79 -0.04 -0.02 0.10 0.14 0.14 0.43 0.63 0.73

御前崎 1915-40 15.56 0.00 0.01 0.04 0.02 0.05 0.19 0.25 0.24

浜 松 1915-40 15.10 -0.01 0.06 -0.01 0.05 0.26 0.52 0.59 0.67

尾 鷲 1940-55* 15.22 ― ― -0.03 0.13 0.26 0.60 0.70 0.67

潮 岬 1915-40 16.37 0.03 0.03 0.06 0.11 0.14 0.23 0.37 0.33

津 1915-40 14.51 0.01 0.02 -0.05 0.03 0.25 0.46 0.81 0.94

奈 良 1950\ 13.7 ― ― ― 0.12 0.34 0.58 0.68 0.65

和歌山 1915-40 15.29 0.00 -0.01 0.02 0.30 0.55 0.67 0.82 0.87

金 沢 1915-40 13.25 -0.01 0.00 0.08 0.25 0.48 0.67 0.79 0.91

福 井 1915-40 13.18 -0.02 -0.01 0.09 0.19 0.54 0.81 0.79 0.79

輪 島 1930-40* 12.35 ― 0.00 0.09 0.29 0.37 0.47 0.61 0.60

敦 賀 1915-40 13.70 -0.04 0.02 0.17 0.45 0.77 0.92 0.97 1.11

豊 岡 1918-40* 13.32 0.00 0.07 0.14 0.13 0.23 0.34 0.38 0.44

鳥 取 1940\ 13.8 ― ― 0.01 0.02 0.11 0.29 0.41 0.41

徳 島 1915-40 15.00 0.02 0.03 0.19 0.34 0.54 0.79 1.03 1.06

1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

多度津 1915-40 15.17 0.01 0.02 0.00 0.00 0.23 0.43 0.48 0.60

高 松 1940\ 14.5 ― ― 0.03 0.11 0.38 0.72 1.10 1.36

高 知 1915-40 15.48 -0.01 0.03 0.20 0.34 0.58 0.66 0.77 0.89

松 山 1915-40 15.09 -0.01 0.00 -0.09 0.03 0.25 0.50 0.77 0.84

宇和島 1915-40 15.62 -0.01 0.02 0.01 0.11 0.11 0.02 0.00 ―

移転後 ― ― ― ― ― ― ― 0.63

岡 山 1915-40 13.90 0.00 -0.02 0.02 0.11 0.36 0.64 ― ―

移転後 ― ― ― ― ― ― 1.59 1.70

広 島 1915-40 14.24 -0.02 -0.05 0.09 0.23 0.38 0.58 ― ―

移転後 ― ― ― ― ― ― 1.50 1.46

山 口 1950\ 14.0 ― ― ― ― 0.31 0.52 0.78 0.92

松 江 1940\ 13.9 ― ― 0.03 0.03 0.09 0.24 0.34 0.43

米 子 1940-50* 13.72 ― ― 0.11 0.31 0.45 0.68 0.80 0.95

境 1915-40 14.23 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 0.03 0.22 0.25 0.39

浜 田 1915-40 14.51 -0.02 0.02 0.01 0.12 0.18 0.33 0.37 0.38

下 関 1915-40 15.12 0.00 0.00 -0.20 -0.06 0.09 ― ― ―

移転後 ― ― ― ― ― 0.79 0.94 1.08

福 岡 1915-40 15.12 0.03 0.00 0.03 0.33 0.68 1.05 1.22 1.32

大 分 1915-40 14.93 0.02 0.01 -0.03 0.11 0.39 0.70 0.77 0.99

宮 崎 1915-40 16.23 0.05 0.09 0.01 0.08 0.36 0.64 0.87 (1.02)

移転後 ― ― ― ― ― ― ― 0.90

都 城 1943-55* 15.40 ― ― -0.01 -0.02 0.25 0.57 0.73 0.82

鹿児島 1915-40 16.54 0.05 -0.12 -0.04 0.19 0.57 1.01 1.19 1.47

枕 崎 1915-40 16.95 0.06 -0.04 -0.04 0.00 0.19 0.48 0.61 0.51

阿久根 1940-65* 16.62 ― ― 0.02 0.00 0.16 0.29 0.34 0.42

熊 本 1915-40 15.37 -0.01 0.05 0.13 0.30 0.54 0.83 1.03 1.21

佐 賀 1915-40 15.34 -0.02 -0.02 0.01 0.13 0.33 0.55 0.67 0.63

長 崎 1915-40 15.89 -0.02 -0.02 -0.07 0.20 0.41 0.61 0.70 0.73

平 戸 1915-40 15.33 0.02 0.01 0.01 0.04 0.11 0.21 0.16 0.21

厳 原 1915-40 14.28 0.02 0.02 0.03 -0.10 -0.09 0.15 0.32 0.45

1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

名 瀬 1915-40 20.80 0.01 0.07 0.05 -0.01 0.17 0.41 0.34 0.26

那 覇 1915-40 21.73 0.07 ― -0.04 0.15 0.34 0.55 0.75 0.83

1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

石垣島 1915-40 23.17 ― ― ― 0.02 0.05 0.15 0.27 0.31

参考3(他の資料による都市化の評価):

表8に示した熱汚染量の値と,別の観測資料から見積もることのできる値を比較してみる.

(その1)北海道農業研究センターと札幌管区気象台の年平均気温差

札幌市羊ヶ丘にある北海道農業研究センターの観測露場における観測資料

(同センターのWebサイトで公開)から1998~2002年の5年間の

年平均気温を求め,同期間の気象台の値と比較した.標高は羊ヶ丘の標高=70m,気象台の標高=17m,標高差=53m,

平均気温の高度減率を0.65℃/100mとして羊ヶ丘の気温に0.34℃を加えて補正する.

年平均気温差=気象台気温-羊ヶ丘気温=8.92-(7.47+0.34)=1.11±0.14℃

札幌における2000年時点の都市化による熱汚染量(表8)=1.02℃

違いは 0.09℃(=1.11-1.02)であるが,両者は誤差の範囲内で一致しているとみるべきだろう.

上記の5年間平均気温 7.47℃ に関して,研究センターの廣田知良氏によれば,露場が2000年に移転

することでその後の日平均気温が0.17℃低く観測されるようになった.5年のうちの3年間の修正量

は(-0.17x3/5)=-0.10℃.これを考慮すると 7.47 は 7.37℃ となる.

また,冬季の観測は積雪のために,温度計センサーの積雪面からの高度が低くなる.その状態で

気温が氷点下のとき気温は低めに観測されている.それゆえ Sameshima et al.(2007)にしたがって

補正すると(露場移転を含めて),それらの補正修正分は

+0.11℃(=-0.1+0.21)であるので,7.47℃は7.58℃(推定値)となる.

5年間平均気温として,これら2つの補正をすべきかどうか,考えるところである.

どの値(7.47℃,7.37℃,7.58℃)を用いるべきか,いずれにしろ±0.1℃の違いであり,ここでは

それらの中間値(当初の値:7.47℃)を用いるとすれば,上記の結論は変らない(下記の注意3

も合わせて参照のこと).

(その2)中央農業総合研究センター北陸研究センターと旧高田測候所の気温差

新潟県高田では,2000年時点における熱汚染量は0.51℃である(表8).

この参考値となる最高気温の年平均値が小南・横山(2008)によって発表されている.

すなわち,年平均最高気温について旧測候所と研究センターの比較がある.その資料から2000年時点の

値(1993~2007年の平均値:熱汚染量を計算したのと同じ15年間移動平均)を読み取ると,旧市街地

にある旧高田測候所(現在,特別地域気象観測所)の値が,そこから東北東約2kmの距離の郊外にある中央農業総合研究センター北陸

研究センターにおける値よりも0.66℃高温となっている.これは表8に示した熱汚染量との厳密な

比較ではないが,参考になる.

次に,北陸研究センターの観測露場で観測された1998~2002年の5年間の平均気温と,旧高田測候所

における同期間の平均気温の差は次のようになる.

年平均気温の差=測候所気温-研究センター気温=14.04-13.81=0.23±0.17℃

高田における2000年時点の都市化による熱汚染量(表8)=0.51℃

両評価における違い0.28℃(=0.51-0.23)は,誤差の範囲内と見るべきかどうか?

研究センターの小南靖弘氏によれば,1982年に研究センターの圃場の東側に国道18号線のバイパスが

開通し,圃場の南側の住宅開発が始まり,スーパー店の開店などで研究センターの近くが都市化して

きたため,旧測候所との気温差が減少し,研究センターは田舎の基準地点と見なされなくなった

のかも知れない.

備考:気温の標高補正(2014年5月20日追記)

平均気温と標高の関係については高山や孤立峯などでは明確な関係があるが、標高の低い平坦地

(窪地や高台の混在地)では、平均気温は必ずしも標高とともに低くなるとは限らない。

それゆえ、旧高田測候所周辺については、気温の標高補正は行なわない。

(その3)東北農業研究センターと盛岡地方気象台の年平均気温差

盛岡市厨川にある東北農業研究センターの観測による資料から1998~2002年の5年間の年平均気温

を求めると9.93℃となる.

この観測値がまだ都市化による大きな影響を受けていないとして,盛岡地方気象台の平均気温と

比較すると次のようになる.ただし研究センターの標高(177m)と気象台の標高(155m)の

差(22m)による高度減率を考慮して研究センターの値に0.14℃を加える.

年平均気温の差=気象台気温-研究センター気温=10.45-(9.93+0.14)=0.38±0.06℃

盛岡における2000年時点の都市化による熱汚染量(表8)=0.55℃

両者は誤差の範囲内でほぼ同じとみるべきか,それとも研究センターも都市化の影響を受けはじめた

とみるべきか? この問題に関して,「研究の指針」の「K18.宮古と

岩手内陸の温暖化量」の図18.9を参照すると,盛岡と厨川(研究センター)の気温差は1990年前から

減少傾向にある.桑形恒男氏によれば,研究センターの周辺の土地利用は1992年以後あまり変化

していないので,気温差の減少は研究センターの観測露場に接してビニールハウス群ができたことに

より,日だまり効果で研究センターの気温観測値が0.1℃程度高めに観測されるようになっているの

かも知れない(「K18.宮古と岩手内陸の温暖化量」).

現在の気象台(山王町の小高い丘)周辺は変化の少ない住宅地域からなり,熱汚染量は1990年前

からほぼ一定の状態が続いている(表8参照,ただし10年ごとの熱汚染量,年々値は省略).

いずれにしろ,0.1℃という微小な温度差の問題である.その意味で,気候変動の研究では高精度の

観測が重要となる.

注意3(気温の標高補正の問題点):

気温の標高補正にも問題がある.平均気温の高度減率(0.65℃/100m)は標準大気における自由

大気中(対流圏内)に適用されるもので,その1~3の例のように,

広くて平坦に近い同じ地域内の地点間の補正に利用してよいのかどうか,その検証は非常に難しい.

なぜなら広い平地に設置されている気象観測所の多くは都市化の影響や日だまり効果による誤差を

含んでおり,さらに平均の気温減率は地域によっても変わるからである.そのうえ、

標高差が100m以下と小さく,気温差は平面上の地理的分布(例えば斜面流によって形成された

気温分布や,冷気が凹地形に溜まりやすいなど)によって生じているからである.

その意味で,10~30km規模の地域内における田舎の1地点の気温を基準地点として,市街域の

熱汚染量を±0.3℃以内の高精度で評価することは難しいのではなかろうか.この場合には、市街域

周辺の田舎10地点ほどの平均気温を基準とすべきだろう.

48-5-1 91都市の熱汚染量の経年変化

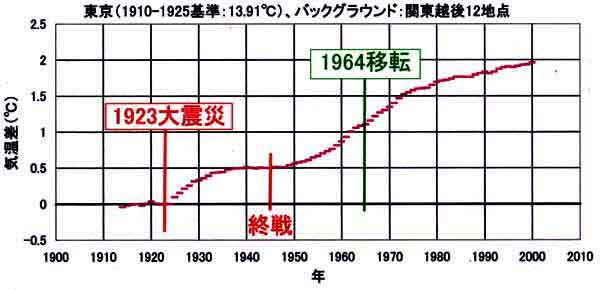

表8によれば,例えば東京では2000年時点における熱汚染量は1.96℃であり,これに

加えて地球温暖化量0.67℃があり,基準年(1910~1925年)から2.63℃も昇温したこと

になる(基準年の気温=13.91℃)。それ以前の気温変化を加えると、明治初期から

の上昇は2.9℃となる(後の図9も参照).

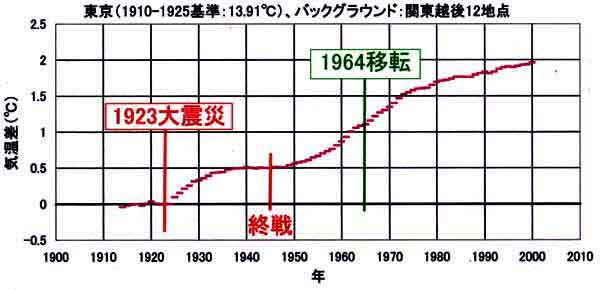

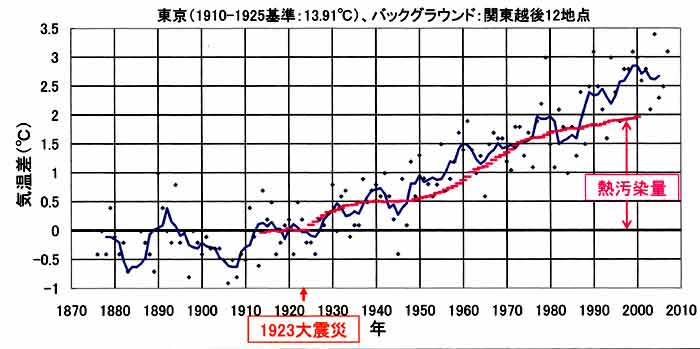

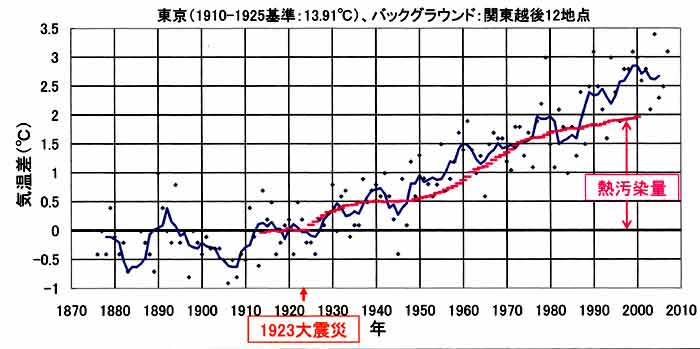

図5は東京の熱汚染量の経年変化である.1923年の関東大震災後の復興にしたがって都市化が進んだ.

1940年代の世界大戦前後には,ほぼ一定値の状態が続いたのち,1950年ころから都市化による気温

上昇が著しい.横浜の経年変化も東京に近い傾向を示している(図は省略).

観測所が東京湾に面した横浜(2000年時点の熱汚染量=1.32℃)と千葉(同熱汚染量=1.55℃)は

海からの風が吹く海岸近くであるにも関わらず,熱汚染量が比較的に大きい.その理由として,

人工熱の排出によって暖められた東京湾の海面水温の影響が考えられる.その1として,東京湾

に注ぐ河川水は自然の降雨・地下水のほか,都市で使用された温排水が含まれている.例として

鶴見川の流量の60%は下水処理場を経た水である.下水処理場で毎日測定している水量と水温資料

について最近の約30年間をざっと調べてみると,河川に放流している水温は年々増加し自然の河川水

よりも数℃も高温である.その2として,都市化された陸面で日中暖められた気塊は夜間になると陸風

として海上に戻り,海面水温を温める(海面が顕熱放出によって冷却されるときは,従来の冷却の

度合いは弱められる).

こうして温められた東京湾の水面を吹いてくる海風は昔のように低温ではなくなると考えられる.

エネルギー収支からすれば,都市で消費する熱エネルギーは大気と水を通して都市の気温を上昇

させることになる.この問題について今後の定量的な解析と,海水温度の長期上昇も含む都市化

影響のシミュレーションが必要となるだろう.

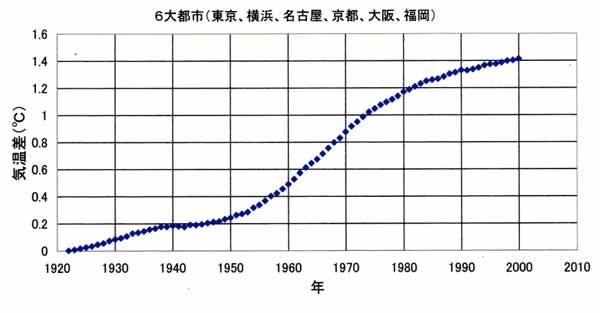

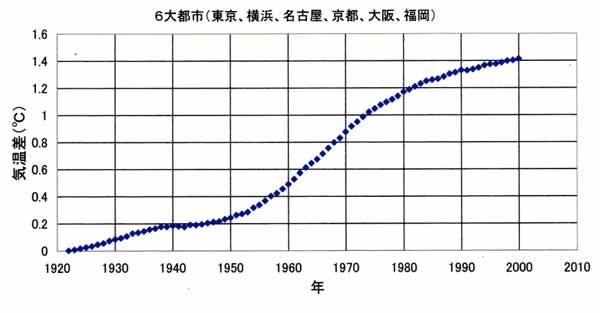

図6は6大都市(東京,横浜,名古屋,京都,大阪,福岡)平均の熱汚染量の経年変化であり,

2000年時点の平均値は1.4℃に達している.

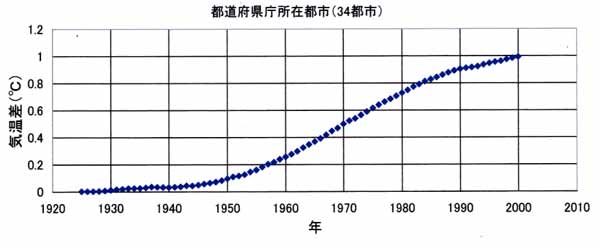

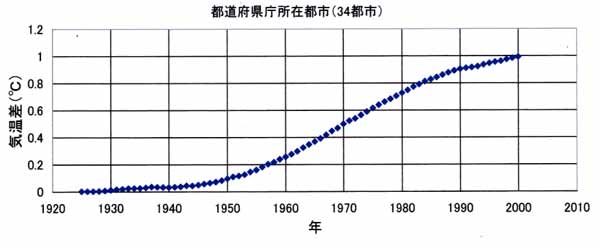

図7は都道府県庁所在の34都市平均の熱汚染量の経年変化である.これらの多くの都市では,

1950年以後に都市化が進み,とくに経済の高度成長期(1960~1980年)に急激な上昇となり,

その後,緩やかな傾斜で上昇が続いている.2000年時点における熱汚染量の34都市平均値は

1.0℃である.この1.0℃はバックグラウンド温暖化量よりも大きい.つまり,これらの都市では,

バックグラウンド温暖化量の2倍以上の昇温が生じていることになる.

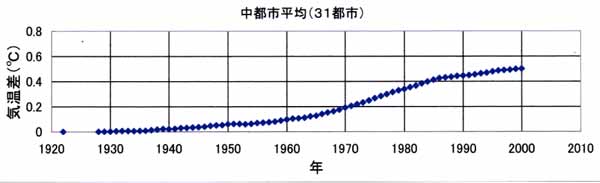

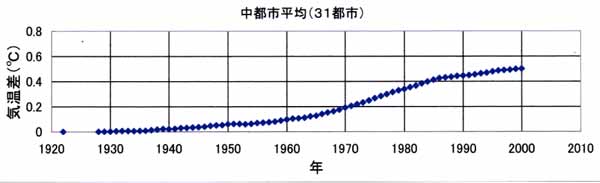

図8はその他の31中小都市(小樽,石巻,白河,飯田,高田,浜松,輪島,豊岡,多度津,境,

浜田,阿久根,など)における平均の熱汚染量の経年変化である.2000年時点で0.5℃であるが,

近い将来には100年当たりのバックグラウンド温暖化量0.67℃を超える可能性がある.

図5 東京の熱汚染量の経年変化.

(「研究の指針」の「K46.日本における温暖化と気温の

正確な観測」の図46.4に同じ)

図6 6大都市(東京,横浜,名古屋,京都,大阪,福岡)の熱汚染量の

経年変化.「K41.都市の温暖化量,全国91都市」の

図41.7;「K46.日本における温暖化と気温の正確な観測」の

図46.5に同じ.)

図7 都道府県庁所在都市(34都市)平均の都市温暖化量の経年変化.

ただし,1950年頃以後の移転による気温の不連続が大きい都市と,

観測所創設が遅れた都市は除く.(

「K41.都市の温暖化量,全国91都市」の図41.8,または

「K46.日本における温暖化と気温の正確な観測」の図46.6に同じ)

図8 地方の中小都市(31都市)平均の熱汚染量の経年変化.

(

「K41.都市の温暖化量,全国91都市」の図41.9,または

「K46.日本における温暖化と気温の正確な観測」の図46.7に同じ)

48-5-2 実際の気温変化(=バックグラウンド温暖化量+熱汚染量)

ここまでは,バックグラウンド温暖化量と都市化による熱汚染量を別々に見てきたが,次に,両者が

合わさった実際の気温変化について,それぞれの寄与を見やすい形にして図示してみよう.

図9は東京における年平均気温の経年変化である.近年の気温上昇の大部分が都市化によって生じた

熱汚染量(滑らかなカーブ)であり,それにバックグラウンド温暖化量(折れ線)が乗った形で

上昇傾向が続いている.

図9 東京における年平均気温の経年変化,ただし1910~1925年の平均を基準のゼロとした値.

小さいプロット:年々の気温,青色折れ線:年々の

気温の5年移動平均,赤色の滑らかな曲線:熱汚染量.

最近,夏季に多い熱中症による死亡・病人数の増加をもたらしているのは,(1)寿命が延び

高齢者が増加していること,(2)大都市域での熱汚染量がバックグラウンド温暖化量を上回る

はやさで増加していること,(3)それにバックグラウンド温暖化量も大きくなる傾向にあること,

が重なったことが主な原因と考えられる.

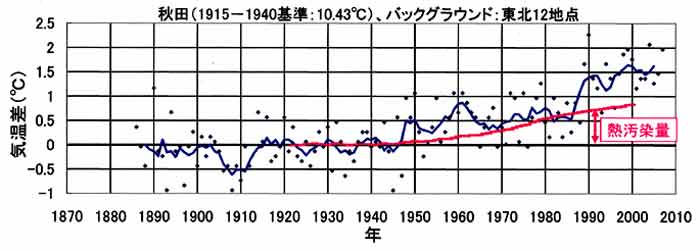

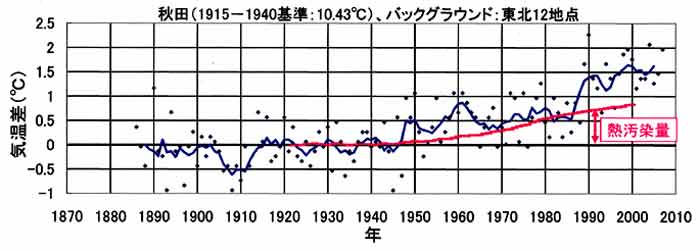

図10は地方都市の代表として秋田を選び,同様に図示した.地方都市では,近年の

熱汚染量とバックグラウンド温暖化量の大きさが,おおよそ同程度であるが,多くの都市では

都心部を中心として,緩慢ながら都市化(ビルの高層化,舗装面積の増加,人工廃熱の増加)が

進んでおり,熱汚染量が加わった気温上昇の傾向が続くであろう.

図10 秋田における年平均気温の経年変化,ただし1915~1940年の平均を基準のゼロとした値.

小さいプロット:年々の気温,青色折れ線:年々の気温の5年移動平均,赤色の滑らかな曲線:熱汚染

量.

48-5-3 土地利用と熱汚染量

都市化による気温上昇(熱汚染量)は,主に観測所周辺の数km範囲の土地利用と,ごく近傍

100m程度以内の建物・舗装面積・樹木等の環境変化に依存すると考えられる.

鈴木・渡辺(2009)は京葉地域の「区内気象観測原簿」から東京都内と千葉県内の沿岸部の9地点に

おける最高気温と最低気温の平均値を平均気温とした資料を整理し,また土地利用の地形図と地図

から読み取った市街率(高層市街地と市街地の占める面積率)との関係を調べている.市街率は

観測所を中心とする半径1kmの円内に占める市街地の面積の割合とした.アメダス以前の1976年

までの期間(東京は50年間,他は21~34年間),すなわち都市開発が著しい時代を解析している.

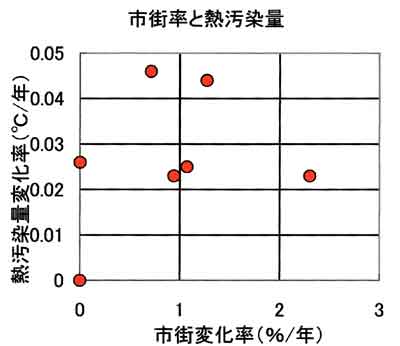

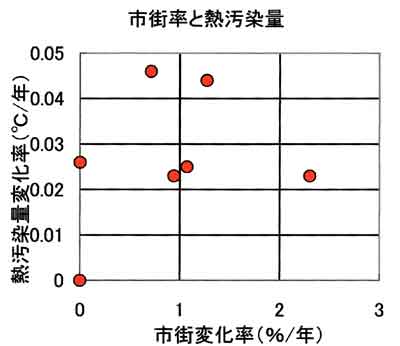

この解析資料から,継続した資料のある7地点について,市街率が時代によって増加する割合を

市街変化率とする.気温からバックグラウンド温暖化を差し引いた値を都市化による熱汚染量とし,

熱汚染量が時代によって上昇する割合を熱汚染量変化率とし,両者の関係を図11に示した.

図11 京葉地区の区内気象観測所における市街変化率と熱汚染量変化率の関係.ただし,1976年

以前について解析(鈴木・渡辺,2009,の資料に基づく).

市街変化率がほぼゼロの地点は東京と深川である.東京は市街率が解析した50年間にわたりほぼ

一定の70%であり,緑地と水面は皇居で地図上では変化していない.深川も市街率は解析した21年間

にわたりほぼ一定の78%である.東京は,ここで定義した市街率に変化がないにも関わらず,

熱汚染量の増加率は0.026℃/年である.

この図では熱汚染量と市街率の増加の間には相関関係はあるが,ばらつきが大きく相関係数

は R=0.30 である.この解析では半径1km内の市街率との関係をみたが,1kmが最適かどうか

について,さらに詳細な解析を進めてみる必要がある.

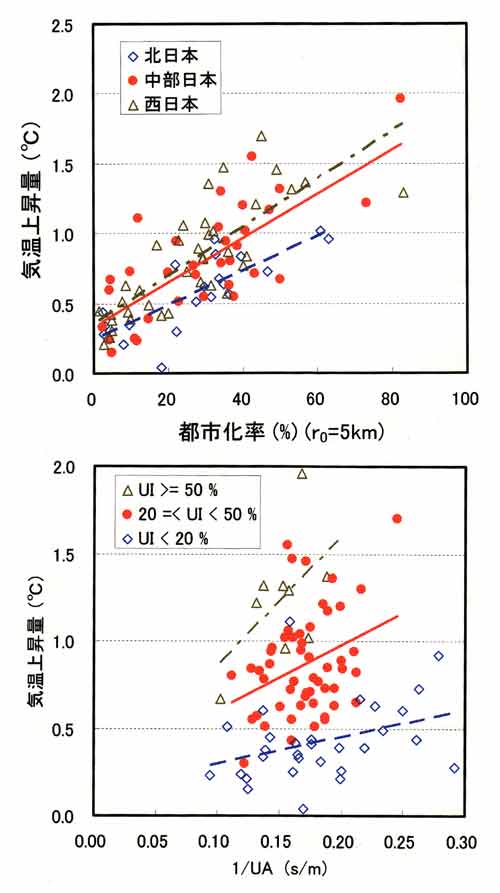

桑形ほか(2010)は前節で求めた全国91都市の熱汚染量と都市化率の関係を求めた.都市化率 UI は,

観測点周辺の都市面積の割合を,国土数値情報(国土地理院発行)などで使用している3次メッシュ

(約1km×1km)ごとに重み付け平均することによって求まる.

UI = Σ(Ai×Wi×Xi)/Σ(Ai×Wi)

ここで,Ai は各3次メッシュの面積,Xi は各3次メッシュにおいて都市域の占める割合,

Wi は各3次メッシュに対する重み関数である. Xi の算定には国土数値情報の土地利用メッシュ

データを用い,土地利用区分表における建物用地と幹線交通用地を都市と見なして,各3次メッシュ

における Xi を求めた.また観測所に近いほど土地利用が観測値に及ぼす影響が大きいとし,

各3次メッシュにおける重み関数 Wi を次式のように設定した.

Wi = exp[-(ri/r0)2]

ここで,ri は観測所から対象となる3次メッシュまでの距離を表し,r0は

代表的な距離を表すパラメータである.

熱汚染量は観測所の風速にも依存する.しかし,観測所ごとに風速計の設置高度が違うので,

統一された地上からの高度(A=50m)における風速 UA(1986~1990年の5年平均値)

を用いる(近藤ほか,1991).UA を求める際にも国土数値情報によって観測所ごとに

地表面粗度を評価する(近藤,1994,5.8.2節とQ&A3.2を参照).

重み関数のパラメータr0を1~15kmの範囲で連続的に変えて相関係数 R が最大になる

r0 を調べると,おおむね r0=5km前後で最大となることがわかった.

図12の上図は都市化による気温上昇量(2000年時点における熱汚染量)と都市化率との関係を,

下図は同様に高度50mに換算した風速 UA の逆数との関係を表した.

上図における気温上昇量(熱汚染量)と都市化率の相関係数はR=0.75~0.79,下図では同様に

R=0.34~0.53である.

下図において,高度50mに換算した年平均風速 UA が弱い地点ほど気温上昇量(熱汚染量)

が大きいことがわかる.風速が弱いと上空への熱拡散が弱く,地上気温の上昇は大きくなる.

つまり,似たような都市でも風速が強ければ,熱汚染量は小さいが,例えば盆地状の地形内にあって

風が弱い都市(京都など,下図では右のほうに分布する)では熱汚染量が大きくなるわけだ.

この高度50mに換算した風速と熱汚染量の関係は、すでに「研究の指針」の

「7.都市気温上昇と風速の関係」の図7.16で示した大都市、中都市、小都市ごとに分類して

示した内容と同じである。

図12 上図:都市化による気温上昇(熱汚染量)と都市化率との関係,

下図:熱汚染量と高度50mに換算した風速 UAの逆数との関係.

上図では地域ごと,下図では都市化率 UI ごとに記号で分類した(桑形ほか,2012).

上図において,プロットのばらつきは都市化率の大きさにかかわらずほぼ均等に見えるが,

都市化率が10%以下のプロットだけに注目すると,縦軸・横軸の相関関係はほとんどゼロに近い.

つまり小都市では,都市化率だけでは熱汚染量は表現が難しく,観測所のごく近傍の環境変化の

寄与が大きいのかもしれない.原因として例えば日だまり効果や,約100m平方ごとの国土数値情報

では表しきれない建物・樹木・舗装道路などの環境変化が考えられる.

伊藤(2010)は秋田県内のアメダス地点について,1977年から2008年の間の周辺 0.5km,1km,

4kmの土地利用変化と気温変化の関係を調べたが,両者間の相関関係はほとんど認められなかった.

そこで,秋田県内の横手,田沢湖,鹿角,大館アメダスについて周辺100m以内の環境変化を詳しく

現地調査した.アメダスのごく近傍には新しい建物,アスファルト舗装面,新道が増えており,

それらによる日だまり効果と,蒸散面積の減少による気温上昇が大きくなったと推論している.

100m以内の範囲にビニールハウスや小屋ができたり,緑地がアスファルト面(駐車場)に変わった

ことなどは地図や国土数値情報では表現しきれない.こうした環境変化が気温の観測値に影響すると

考えられる.

48-5-4 熱汚染と乾燥化

都市域の道路が舗装されコンクリート建ての建物が増えると,地表面からの水蒸気の供給量が減少し,

大気は乾燥する.さらに,仮に水蒸気量が同じであったとしても,都市化による気温上昇(熱汚染)

によって相対湿度は低下する.

水蒸気量(相対湿度)の測器は非通風乾湿計が1950年から通風乾湿計に変更され,それ以前の観測値

の補正は複雑である(Kondo, 1967).また,水蒸気量は長期的な気候変動もしている.そのため,

都市化による湿度変化を見るには,気温の場合と同様に,都市化の影響を含まないバックグラウンド

水蒸気量を評価して,それとの違いを都市化による変化量とする必要がある.しかし,補正と

バックグラウンド水蒸気量の評価が複雑になるので,ここではまず,1950年以降について解析する.

前節で熱汚染量の解析を行った91都市のうち,観測所の移転によって気温が不連続と判断された

観測所や創設が遅い観測所(千葉,神戸,奈良,広島,下関など)を除く,80都市を対象とする.

水蒸気量(水蒸気圧)は気温と同じように変動が大きいので相対湿度について解析する.

各都市の年平均相対湿度は11年移動平均により平滑化する.相対湿度と熱汚染量の両者に

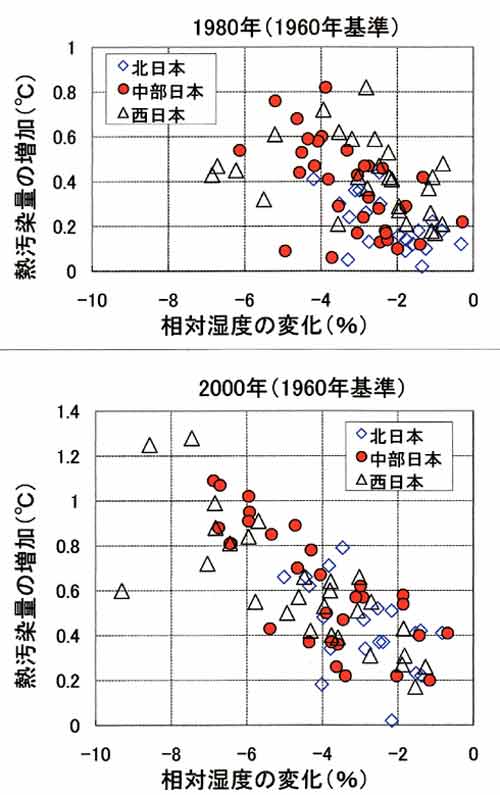

ついて1960年からの変化量を図13に比較した.上図は1980年,下図は2000年時点における関係である.

地域区分として,北日本(北海道と東北地方の20都市),中部日本(関東・越後と中部

の32都市),西日本(近畿と西日本の28都市)とした.

図13 都市における相対湿度の低下と熱汚染量の増加の関係.

上図:1980年,下図:2000年,いずれも1960年からの変化量,地域ごとに記号分けしてある.

熱汚染量の増加と相対湿度の低下との関係において,相関係数はR=0.39~0.56(上図:1980年),

R=0.50~0.79(下図:2000年)である.

都市化による熱汚染量の1℃の上昇に対して,相対湿度が約8%の低下に対応している.

仮に水蒸気量が同じとした場合,気温が1℃上昇すると相対湿度は約4%低下する(気温=16℃,

相対湿度=65%のとき).したがって,残りの約4%の低下は水蒸気量の実質的な減少によるもので

ある.

表9 6大都市における水蒸気圧の減少量(単位:hPa).ただし,11年移動平均した値で,

1960年を基準とする.時代によって観測方法・測器が変更されたことによる誤差(ずれ)は未補正

である.

都市名 1960年の基準値 1980年 2000年

東 京 13.78 0.53 0.41

横 浜 14.45 0.75 0.47

名古屋 14.15 0.63 0.25

京 都 14.03 0.75 0.55

大 阪 14.36 0.68 0.38

福 岡 15.15 0.42 0.41

平 均 14.32 0.63 0.41

表9に示すように,6大都市(東京,横浜,名古屋,京都,大阪,福岡)では,年平均水蒸気圧

は1960年を基準にすると1980年時点で約0.6 hPa の減少,2000年時点には約0.4 hPa 減少している.

1980年の減少量が2000年時点に比べて大きいのは,統計期間が短いこともあって長期変動を含んで

いるからである.

気温のバックグラウンド温暖化量を表した図3によれば,数十年サイクルの気候

変動の中で1980年前後は低温時代にあり、それにともなって水蒸気量も少ない時代であったと

考える.図3に示すように,1960年前後と2000年前後はいずれも高温時代であり,水蒸気量の

比較には適している.

この意味で,気候変動の統計期間は少なくとも50年以上、100年以上のデータが必要である。さらに、

湿度(水蒸気圧)については,気温のようにバックグラウンドの評価も,時代による測器・観測法

の変更によるずれの補正もしていない.今後,これらを評価・補正して検討する仕事が残されている.

藤部(2002)によれば,東京都心(大手町)では,特に夏の最高気温が高い33~36℃の日には他の

気温の低い日に比べて午後の相対湿度と水蒸気圧が上昇傾向にある.この上昇傾向は,冷房による水蒸気

排出の影響である可能性を示唆している.ただし,40年間の統計である.

図13の下図において,1960年から2000年までの40年間に湿度の低下が大きい地点ほど熱汚染量も大きくなって

おり,逆に湿度の低下が小さい地点ほど熱汚染量の増加が小さい.前者と後者に属する都市は次の

通りである.

乾燥化が大きい都市(相対湿度の低下量>5%,熱汚染量の増加>0.8℃):

東京,横浜,熊谷,宇都宮,甲府,岐阜,京都,大阪,津,高松,松山,福岡,大分,都城,鹿児島,

熊本(函館,つくば,徳島,多度津,高知では熱汚染量の増加が0.4~0.8℃の範囲).

乾燥化が小さい都市(相対湿度の低下量<2%,熱汚染量の増加<0.3℃):

稚内,盛岡,銚子,勝浦,浜田,平戸,名瀬(旭川,江差,八戸,静岡,飯田,高田,高山,尾鷲,

輪島,境では熱汚染量の増加が0.3~0.6℃の範囲).

ここまでの湿度については,時代による測器と観測時刻・回数の変更による補正が複雑なので,1960年を

基準とした相対湿度の低下を見てきた.湿度の低下量が大きい地点では,誤差が湿度の低下量の

大きさに比べて相対的に小さくなるので,上記の「乾燥化が大きい都市」から東京と京都,

及び熊谷と甲府と福岡の5地点を選び,基準年からの湿度低下量を表10に示した.その際の基準年

は熱汚染量の基準年(東京・京都は1910~1925年,熊谷・甲府・福岡は1915~1940年)と同じにした.

表の下半分の列は熱汚染量がゼロに近い6地点(寿都,宮古,室戸岬,浦河,深浦,

屋久島)における基準年からの湿度低下量である.表によれば,湿度低下量がゼロにならないのは,

長期的な気候変動と観測誤差(測器と観測時刻・回数の変更による違いは未補正)によるものと

考えられる.しかし誤差(年平均相対湿度で±1%程度)の範囲内で,1960~2000年の期間には,

相対湿度はほぼ一定(長期の気候変動を除く)とみなしてよいだろう.

相対湿度の低下と熱汚染量の比例関係は図13とほぼ同じである.代表として選んだこれらの都市では,

戦前からの約80年間における相対湿度の低下は10%前後もある.熱汚染と乾燥化が都市化の影響として

現れている.

表10 年平均相対湿度の低下量.ただし,その年を中心とする11年間の移動平均値である.

基準年は1915~1940年または1910~1925年とした場合である.また,時代によって測器と観測

時刻・回数が変更されたことで生じる誤差(ずれ)は未補正である.

右端の列は基準年からの気温上昇量(=バックグラウンド+熱汚染量)である.

基 準 年 1960年 1980年 2000年 2000年の熱汚染量 2000年の気温上昇

東京 1910~1925 6.3% 10.2% 13.2% 1.96℃ 2.54℃

熊谷 1915~1940 3.0 7.6 9.7 1.04℃ 1.72℃

甲府 1915~1940 3.4 7.4 10.1 1.30℃ 1.39℃

京都 1910~1925 5.0 7.6 11.4 1.37℃ 2.11℃

福岡 1915~1940 4.3 8.2 11.1 1.32℃ 2.33℃

5地点の平均 4.4 8.2 11.1 1.40℃ 2.02℃

寿都 1910~1940 1.0 2.1 2.8 (0.1℃以下) 0.45℃

宮古 1910~1940 4.4 3.7 3.8 (0.1℃以下) 0.44℃

室戸岬 1921~1940 0.3 0.2 0.4 (0.1℃以下) 0.87℃

浦河 1927~1940 1.6 4.0 2.3 (0.1℃以下) 0.51℃

深浦 1940~1955 0.3 0.9 -0.8 (0.1℃以下) 0.43℃

屋久島 1938~1950 1.6 -0.7 -0.1 (0.1℃以下) 0.62℃

6地点の平均 1.5 1.7 1.4 (0.1℃以下) 0.48℃

48-6 要約

気温観測値に含まれる様々な誤差を補正して,日本における正しい地球温暖化量(バックグラウンド

温暖化量)の経年変化と都市の熱汚染量を別々に評価し,それぞれの一覧表を表3と表8に示した.

また,都市化による熱汚染量の増加と相対湿度の低下の関係についても解析した.

(1)気象観測資料には,時代による観測の方法や測器の変更による誤差のほか,観測露場に

おける日だまり効果など,様々な誤差が含まれる.日だまり効果による年平均気温の上昇量と風速

の減少率との関係を18地点について評価すると,年平均風速の10%の減少が年平均気温0.1℃の上昇

に相当する.

(2)日本におけるバックグラウンド温暖化量は,100年間当たり0.67℃の上昇率(1881~2007年の

127年間)である.地球温暖化は単調な気温上昇ではなく,約10年周期と数十年サイクルの気候変動

が混ざっている.

(3)この100年余には,気温が急上昇するジャンプが4回あり,ジャンプ量は高緯度ほど大きく,

北海道では1℃を超える.年平均気温の1℃の変化は大きな気候変化である.特に1988年のジャンプ

は大きく,それ以後の日本の気候を大きく変えた.今後の正しい気候監視が重要である.

(4)約10年周期の太陽黒点数と気温変動はよく対応している.高緯度ほど相関係数が大きい.

しかし,正の相関関係にある時代と,逆相関の時代がある.1915~1955年の45年間は正の相関関係

にあり,北海道では相関係数は0.69と高く,気温変動幅は0.6℃前後の大きさである.それゆえ,

正・逆相関の時代に注意すれば10年程度先の気候予測に利用できる.

(5)本文中では詳細は省略したが,世界的な大規模火山噴火があると,その数年後には,

特に東北地方で夏の気温低下は著しく,凶作が高い確率で頻発する(近藤,1987;Kondo, 1988).

(6)原野が拓かれ初期の小都市が形成された時代の都市の昇温量は0.4~0.5℃程度と見積もる

ことができた.江戸~明治時代までに形成されたと見なされる古い都市では,すでにこの大きさの

都市昇温が生じていたと推定される.この時代,つまり都市昇温量がほぼ一定の1915~1940年

(東京,横浜,京都は1910~1925年)の平均気温をゼロの基準として,それ以後の都市昇温量を

熱汚染量として91都市について評価した.

(7)東京と横浜では1923年の関東大震災の復興により都市に大きな変化があり,1930年前後に

都市の熱汚染が急速に進み,1945年の世界大戦終結後の1950年ころから再び熱汚染が増加しはじめ,

1960~1980年の経済高度成長時代に著しく増加したのち,現在も増加傾向が続いている.

(8)大・中都市における2000年時点における熱汚染量は100年間当たりの地球温暖化量を上まわって

いる.地方の中・小都市でも熱汚染量は近い将来には地球温暖化量を上回る傾向にある.都市では,

地球温暖化対策(二酸化炭素排出削減)とは別の熱汚染軽減策が必要である.基本的には広域の

熱汚染量を増加させないためにはエネルギー消費を少なくすることと,太陽光を反射させるなどして

地表面に入力するエネルギーを少なくすることである.

(9)観測所からの距離とともに寄与率が小さくなるような重みづけをした都市化率と熱汚染量

は相関関係があり,距離パラメータとしておおむね5kmを用いると相関係数は最大となる.しかし,

都市化率が小さい範囲(田舎のアメダスなども含む)では相関関係は弱く,ごく近傍100m程度の

環境変化が気温に大きく影響していると考えられる.すなわち,「日だまり効果」(舗装面など

都市化も含む)によって気温が上昇している.

(10)熱汚染量の大きさは,風速の強い都市では熱拡散が強くなるために小さくなるが,逆に

風速の弱い都市では大きくなる.

(11)都市化による気温上昇(熱汚染)による相対湿度の直接的な低下のほか,舗装面積やビルの

増加によって水蒸気の供給源が少なくなることから,都市では相対湿度が低下している.大都市では

水蒸気圧も減少している.

東京,京都,福岡,熊谷,甲府などの都市では2000年時点の相対湿度は5%以上(1960年基準),

10~13%(戦前を基準)も低下している.熱汚染量との関係では,熱汚染量1℃の増加が相対湿度

の約8%の減少に対応している.

(12)湿度については,バックグラウンドの評価や時代による測器・観測法の変更によるずれは

未補正のまま解析したため,若干の誤差を含むとともに,数十年サイクルの自然の気候変動も都市化

の解析に含まれている。この問題は今後の研究課題として残されている.

参考文献

本論で用いた主な図表は,本ホームページの他の章からの引用であり,より詳しい内容については

それらの章を参照のこと.

Anderson, T. and I. Mattisson, 1991: A field test of thermometer screens,

SMHI(Swedish Meteorological and Hydrological Institute) Reports Meteorology

and Climatology, 62, 1-41.

Hansen, J., R. Ruedy, J. Glascoe, and M. Sato, 1999: GISS analysis of surface

temperature change. J. Geophys. Res., 104D, 30997-31022.

Kondo, J., 1967: Psychrometric constant for different sizes of the wet-thermometer.

Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser. 5, Geophys., 18, 125-138.

Kondo, J., G. Naito and Y. Fujinawa, 1971: Response of cup anemometer in turbulence.

J. Meteor. Soc. Jpn., 49, 63-74.

Kondo, J., 1976: Heat balance of the East China Sea during the Air Mass Transformation

Experiment. J. Meteor. Soc. Jpn., 54, 382-398.

Kondo, J., 1988: Volcanic eruptions, cool summers, and famines in the northeastern part

of Japan. J. Climate, 1, 775-788.

MacCready, P. B., Jr., 1966: Mean wind speed measurements in turbulence. J. Appl. Meteor.,

5, 219-225.

Manabe, S. and R. Stricker, 1964: Thermal equilibrium of the atmosphere with a convective

adjustment. J. Atmos. Sci., 21, 361-385.

Peterson, T. C., and R. S. Vose, 1997: An overview of the Global Historical Climatology

Network Temperature Database. Bull. Amer. Meteor. Soc., 78, 2837-2840.

Sameshima, R., T. Hirota, T. Hamasaki and S. Suzuki, 2007: Temperature trend in Hitsujigaoka,

Sapporo, in 40 years from 1966 to 2005. J. Agric. Meteor., 63, 95-102.

Sanuki, M., 1952: Experiments on the start and stop of windmill and cup anemometers with

particular reference to their over-estimation factors. Pap. Meteor. Geophys., 3,

41-53.

Sevruk, B., 1985: Correction of precipitation measurements: Swiss experience. WMO/IAHS/ETH

workshop on correction of precipitation measurements, Zurich, Switzerland, 1-3 April,

1985, 187-196.

Yamamoto, G., 1955: Radiative equilibrium of the earth’s atmosphere, (Ⅲ) The exact

solution for a grey, finite atmosphere. Sci Rep. Tohoku Univ., Ser. 5, Geophys., 7,

1-9.

Yamazawa, H. and J. Kondo, 1989: Empirical-statistical method to estimate the surface wind

speed over complex terrain. J. Appl. Meteor., 28, 996-1001.

伊藤梢,2010:秋田県における気象観測点周辺環境の変化がもたらす気温への長期的な影響について.

平成21年度秋田大学教育文化部卒業研究,pp.54.(指導教員:本谷 研)

小南靖弘・横山宏太郎,2008:ヒートアイランド観測現地調査.平成18年度~20年度受託研究 最終

報告書,北陸農業試験場(中央農業総合研究センター 北陸研究センター), pp.17.

近藤純正,1982:大気境界層の科学.東京堂出版,pp.219.

近藤純正,1987:身近な気象の科学―熱エネルギーの流れ―.東京大学出版会, pp.189.

近藤純正(編著),1994:水環境の気象学―地表面の水収支・熱収支―.朝倉書店,pp.350.

近藤純正,2000:地表面に近い大気の科学.東京大学出版会,pp.324.

近藤純正,2009:気温観測の補正と正しい地球温暖化量.アリーナ(中部大学),第7号,144-161.

近藤純正,2010:日本における温暖化と気温の正確な観測.伝熱,49(208),58-67.

近藤純正・桑形恒男・中園 信,1991:地域代表風速の推定法.自然災害科学, 10, 171-185 .

近藤純正・徐健青,1996:中国北西部における積雪の裸地面熱・水収支に及ぼす影響.雪氷,58,

303-316.

桑形恒男・近藤純正,1992:風速計高度や粗度の違いを考慮した1991年台風19号の強風解析.

自然災害科学,11,87-96.

桑形恒男・石郷岡康史・西森基貴・村上雅則,2013:気温上昇トレンドに対する都市化の寄与に

ついて(私信).

正野重方,1954:気象力学序説.岩波書店,pp.425.

鈴木章仁・渡辺智仁,2009:京葉地域の土壌被覆変化に伴う都市温暖化量推定.平成20年度

千葉工業大学工学部卒業論文,pp. 24(指導教員:松島 大)

藤部文昭,2002:東京都心における高温日の湿度の経年変化.天気,49,473-476.

藤部文昭,2010:観測データから見た日本の都市気候.気象研究ノート,第224号,1-23.

山本義一,1954:大気輻射学.岩波書店,pp.174.

吉田作松,1959:積雪雨量計の研究(第2報)―主として型別の降雪捕集率決定ならびに積雪雨量計

実用化のための吟味.研究時報,11,507-524.

吉田作松・斉藤邦雄,1955:積雪雨量計の溶液凍結と降雪捕捉に関する試験について.

研究時報,7,650-662.

資料

中央気象台(気象庁):中央気象台(気象庁)年報,1886-1940,1950~1996.

中央気象台:中央気象台月報,1941-1949.

中央農業総合研究センター北陸研究センター,2010:北陸センターの気象観測データ(1966~2009年).

北海道農業研究センター,2010:羊ヶ丘の気象観測データ,日別データファイル(1966~).

(http://www.cryo.affrc.go.jp/seisan/meteo/data1.html,参照2010-8-22).

気象庁,1960:永年気候観測指針.

気象庁,1980:気象庁観測技術資料第44号(1971-1975), pp.73.

気象庁,1981:気象庁観測技術資料第45号(1967-1970), pp.74.

気象庁,1984:気象庁観測技術資料第48号(1976-1980), pp74.

気象庁,1987:気象庁観測技術資料第52号(1981-1985), pp.76

気象庁(編),2006:気象庁年報(CD-ROM).(財)気象業務支援センター.

高橋一也・藤原政志,1992:宮古における永年気候観測について.東北技術だより,9, 445-457.

高橋浩一郎(監修),1983:日本気候総覧下巻,地域観測(アメダス)・高層観測編・解説編.

東洋経済新聞社発行,pp.1060.