上端接弧・上部タンジェントアーク upper tangent arc

円や円弧、直線が多い空の光の芸術ですが、

中には変わった形のものもあります。

内暈の上下に接して現れる、

タンジェントアークはその中でも最もよく見られるものです。

太陽や月の高さによって形を変え、

仕組みが同じなのに、違う名前 で呼ばれるようになるという、

面白い現象です。

上側のタンジェントアークは、上部タンジェントアークもしくは上端接弧 (じょうたんせっこ)

と呼ばれます。

上部接線アークと記述している文献もあります。

英語では upper tangent arc です。

“タンジェント”とは“接する”という意味なので、ほぼ同じ意味ですね。

その名の通り 内暈

の円の上の部分に接して現れる光の弧です。

太陽の高度が低いときにはその接する部分を頂点としたV字型になります。

Vの字の底の辺りは、色が分離していることもあり、また内暈と重なるせいか、

かなり明るくなることもあります。

太陽が高くなるにつれ、次第に V の両側が開いていき、

太陽高度約32度で横にほぼ真直な感じになり、

それよりも高くなるとだいぶ太陽を囲むような形に近付き、

40度〜50度を過ぎると

下端接弧

と繋がって太陽を囲む輪になり、

外接ハロと呼ばれるようになります。

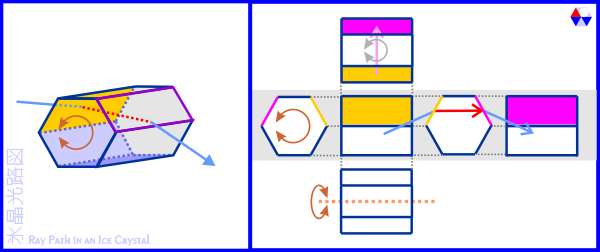

この現象の元になるのは、

六角柱の氷の結晶のうち底面 (六角形の面)

と反対側の底面とを結ぶ方向が水平になったものです。

六角柱が薄っぺらいときは底面を水平にしたほうが安定なのですが

(そのような結晶は幻日

や環天頂アークを見せてくれます)、

六角柱が鉛筆のように細長いとき (鉛筆型の氷晶、と呼びます) はこのような姿勢のほうが安定するのです。

光の経路は内暈と同じで氷晶の側面から入った光が、

一つおいた隣の面から出ていきます。

六角形の向き自体は自由なので、人から見て六角柱が真横を向いているとき、

すなわち内暈の一番上の部分と同じ状態のときには、

約22度の最小偏角

(主虹の項参照)

の方向へ光が集中します。

それよりずれた向きの場合は、

氷の結晶に入るときに光は横方向にも屈折しますので、

太陽の真上より少し横から光が来ます。

また、結晶の中では六角柱を斜めに通ることになるので、

最小偏角は少し大きくなります

(幻日の項参照)。

よって、横に延びた部分は内暈から離れていくわけです。

|

名称: 上端接弧、上部タンジェントアーク

name: upper tangent arc

|

氷晶の形状: 六角柱(鉛筆型)

姿勢: 底面/上面を結ぶ軸を水平に

光路: →[上側の側面→二つ隣の上側の側面]→

|

|

関連項目

|