外接ハロ circumscribed halo

内暈の外側に、上下で内暈に接し、

円をちょっと横に延ばしたような形の暈が見られることがあります。

これが、外接ハロ (circumscribed halo) と呼ばれる現象です。

形状から、楕円環と呼ばれることもあるようです

(厳密に楕円なわけではないと思いますが)。

内暈が見えず、外接ハロだけが見えることもあります。

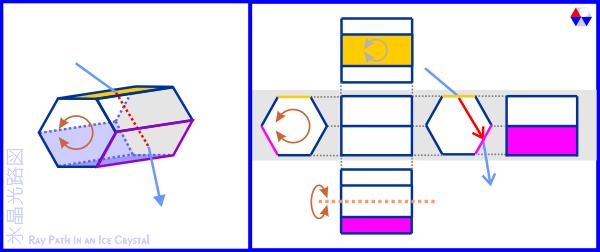

これは、内暈と同じように、

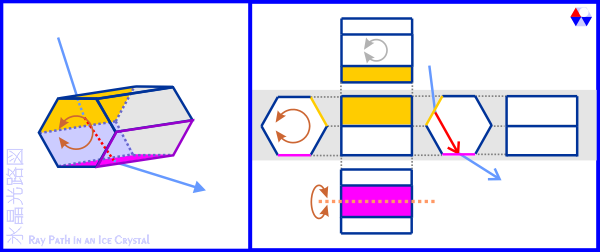

六角柱の氷の結晶の側面を通ってきた光で現れます。

内暈の場合は結晶がばらばらな方向を向いていたのに対し、

外接ハロの場合は、六角柱の底面と底面とを結ぶ方向が水平になっています。

(六角形の面が縦になる方向になっている)。

六角柱が細長ければ、このような向きが他の向きよりも安定しているので、

氷の結晶が比較的ばらばらなほうこうを向いていても、

この向きのものが幾分多くなり、内暈とともに外接ハロが現れます。

|

| 図1: 外接ハロの模式図 |

この仕組みで太陽や月を取り巻く“ハロ”が現れるのは、

太陽や月の高度がおよそ40度よりも高い場合のみで、

それより低い場合には、同じ仕組みで、上下別々の弧が見られます。

やはり、内暈の上と下の端で接して (一致して) います。

これには、

タンジェントアークという別の名前がついていて、

上側を上部タンジェントアーク

(上端接弧(じょうたんせっこ))、

下側を下部タンジェントアーク

(下端接弧(かたんせっこ))と呼びます。

外暈には外接ハロに相当するものはないのでしょうか?

完全に“接する”ものは、

理屈の上ではそれに相当する光の経路は考えられないでもないようですが、

実際に観察されたことはないようです。

それゆえ、その「理屈の上での氷の結晶の姿勢」

が空に実際に存在し得るかどうかも不明です。

では、(内暈の)外接ハロを見せる氷の結晶の、

90度のプリズムの経路を通る光はどうなるでしょう?

これは、(上部・下部)ラテラルアーク

と呼ばれる現象になります。

たいていは上下に分かれた、

そして、太陽高度が低い場合には左右に分かれたアークで、

外暈にほぼ接するような位置に現れます (接する場合もある)。

環天頂アークや

環水平アーク

も外暈にほとんど接するような位置に現れるため、

これらが外暈に対する外接ハロに相当するもの、

と勘違いされることも多いようですが、

これらはその成因が異なり、暈に完全に接するのは特定の場合のみです。

暈や外接ハロやラテラルアークは、

最小偏角の方向に光が集中することにより見られるのに対し、

環天頂アークや環水平アークは、

氷の結晶の方向が特定の条件を満たしているために光の方向が揃い、

見られるのです。

|

名称: 外接ハロ、外接暈

name: circumscribed halo

|

氷晶の形状: 六角柱(鉛筆型)

姿勢: 底面/上面を結ぶ軸を水平に

光路: →[側面→二つ隣の側面]→

|

|

関連項目

|