主虹 primary rainbow, 1st-order rainbow

一番ありふれた、ごく普通の虹 (rainbow) を、主虹 (しゅこう, しゅにじ)

または第一次虹といいます。英語だと primary rainbow、もしくは 1st-order rainbow です。

単に虹 (rainbow) という場合はたいていはこの主虹のことを指します。

太陽の反対側 (対日点) を中心とした半径約42度の円の上に現れますが、

太陽は水平線よりも上に (すなわち、虹の円の中心は水平線よりも下に)、

虹の原因となる雨粒などの水滴はたいてい空にありますから、

通常は円の上半分よりも狭い範囲しか見えません

(飛行機や山の上などからは下半分が見えることもあります)。

外側の赤から内側へ向かって、橙、黄、緑、青、藍、紫と、

「虹の七色」に色づきますが、必ずしもはっきり色が見分けられるとは限りません。

虹の現れる基本的な原理は、水滴に入る光は屈折し、水滴の内側で一回反射し、

また屈折して出ていく、というものです。

色が現れる原因は、

水の屈折率は光の波長によって違うから、です。

目に見える光は波長によって色が赤〜紫と変わるので、

色によって水滴で曲げられる角度が変わることになります。

太陽の光にはいろいろな色 (波長) の光が含まれていますが

(全部混ざると白になります)、

屈折するときにそれぞれの色の光が違う方向に進み、

虹の色が見えるようになります。

|

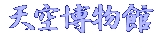

| 図1: 水滴の中の光の経路 |

虹を作る光は水滴の中でどのように屈折・反射しているのでしょう?

水滴のある点から入射した光がちょうど約42度の方向に出ていくから、

虹の半径は約42度になる、というのがよくある簡単な説明ですが、

これだと、「じゃあ、『ある点』以外から入った光の行方は?!」

という疑問が残ります。

「ある点」も含めて水滴にはどこからでも光が入ってきます。

水滴の真中のほうから端のほうへ光をずらしていって、

中で一回反射して出ていく光の道筋をたどって見ていくことにしましょう。

真中から入った光は、水滴の表面からまっすぐ入るので屈折しませんし、

反射するときも反対側の表面にまっすぐ当たるので、まっすぐ跳ね返ってきます。

そして当然、まっすぐ出ていくので、入ってきたのと同じ方向、

というよりはちょうど反対の方向に光は帰っていきます。

光の入る位置をちょっとずらすと、ずらした方向と反対側、

上にちょっとずらしたのならちょっと下側から、

ちょっと下向きに曲がって出ていきます。

光の入る位置をもう少し上にずらすと、

さらに下に曲がって出ていきます。

図1 で一番下のところから出ていく光のところが最も濃くなっているのが判るでしょうか?

最初のうちは上にずらすに従って曲がる方向がどんどんと下へ下へと変わっていくのですが、

だんだんとずらしていくとその下への曲がり方の増え方がだんだん小さくなっていき、

あるところで遂に折り返して、曲がり方が減り出します。

この「折り返す」ときに光が入る位置がちょうと上述の「ある点」になります。

そして、このときの下向きへの曲がり方が、光の入ってきた方向に対して、

約42度になります (細かく言うと、赤い光のとき約42度、紫の光のとき約40度)。

このような角度を最小偏角と呼びます。

この前後では「光の入る位置の変化」に対して「光の曲がり方の変化」が小さいので、

他の方向よりも多くの光がこの方向に近い方向に進みます (図参照。

図の一番下のところから出ていく光のところが濃くなっています)。

ここから離れた部分、

つまり「ある点」から遠い部分から入った光は、ばらばらの方向に散ってしまった、

と言えます。

よってこの、42度という方向が明るく見え、結果として虹が見られるわけです。

(補足: 光の波としての性質をちゃんと考慮すると、

実はほんの少しずれた方向になります)

|

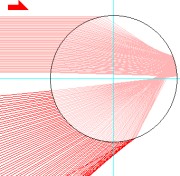

| 図2: 太陽の光が一定の角度で曲がると… |

さて、42度曲げられた光が丸い虹を作る理由を説明しておきましょう。

太陽から光が来る方向というのは、日なたに立って、自分の頭の影を向いた方向です。

この方向に対して一定の角度、ということですから、

大きなコンパスを思い浮かべてください (両腕を伸ばすというのもありです)。

コンパスを 42度くらいに広げて、針を頭の影に刺して、

つまむ部分は自分の顔のところへ持ってきてぐるっと回したと思ってください。

このときの、ペンの描く円が、虹の見えるところです

(もちろん、普通は地面より上の部分しか見えませんが)。

つまり、自分の眼から伸ばした直線と、太陽から来て水滴で曲げられた光線が、

ちょうど42度になるところは、ぐるっと丸く並んでいるというわけです。

|

| 図3: ほぼ360度分の虹 |

関連項目

|