環天頂アーク circumzenithal arc

頭上の、天頂より太陽側に、太陽に凸に現れる虹色の弧が、

環天頂アークです。

環天頂弧、天頂環、天頂弧などの呼び方もあります。

また、下に凸の虹色の弧なので、逆さ虹、という異名もあります

(環水平アークも逆さ虹と呼ばれることがあります)。

英語では circumzenithal arc です。

環天頂アークの名のとおり、

天頂を中心とした円の一部、最大で約108度 (方位角) 程の弧が現れます。

外側 (太陽に近いほう) が赤で、内側 (天頂に近いほう) が紫です。

半径は、およそ「44度−太陽の高度」で、すなわち太陽の約46度上

(外暈と接する辺り)

に見えることになります。

このアークは太陽高度が約32度より低いときにしか見られないので、

もちろん、天頂を越えることはありません。

東京の辺りでもそこそこの頻度で見られる現象なのですが、

頭上近くに現れるせいもあり、

現れていても気づかない人が多いかと思います。

このアークが見られるのは、幻日と同じように、

六角形の板のような氷の結晶が、底面をほぼ水平にして空に分布しているときです。

この場合、板の上側から来た光が屈折して氷の中に入り、また屈折して側面から出ていきます。

この二回の屈折の合計の角度はもちろん、光の色によって違うので、

太陽から約46度上に、色の分離した帯が見えるのです。

氷の結晶は、縦方向にはほぼこの向きで安定しているわけですから、

内暈

などの他の多くのハロやアークと違って、最小偏角

(主虹の項参照)

に光が集中するから見えるというわけではありません(#1)。

よって、紫に近い部分でも他の色の光が混ざりにくく、

内暈などに較べて遙かにきれいに色が分離します。

|

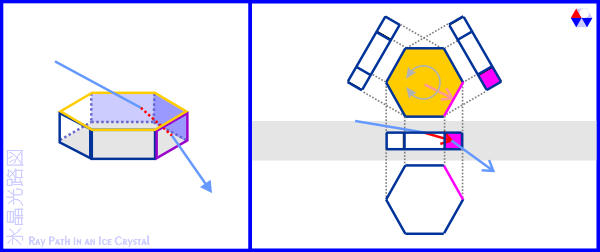

図1: 環天頂アークを作る

光の経路(上から) |

太陽の真上だけでなく、天頂をとりまくアークのように見えるのは、

氷の結晶に入る光の経路を上から見ると図1のようになり、

光が横方向に曲げられるからです。

この曲げられ方は縦方向の屈折には影響が少ないので、同じ高さ

(=天頂を取り巻く円になる) に虹色の弧ができるのです。

また、図1を見ればおおよそ見当がつく通り、

曲げられる方向には限度があるので、弧の長さは最大で約108度程になります。

#1: とはいえ、氷の結晶も完全に水平なものばかりではなくいくらか揺らぎますし、

屈折の角度が最小偏角に近いときのほうが、よく見えるような気がします。

|

名称: 環天頂アーク

name: circumzenithal arc

|

氷晶の形状: 六角柱(平板)

姿勢: 底面/上面を水平に

光路: →[上面→側面]→

|

|

関連項目

|