| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

45.1 はじめに

45.2 気温観測の補正

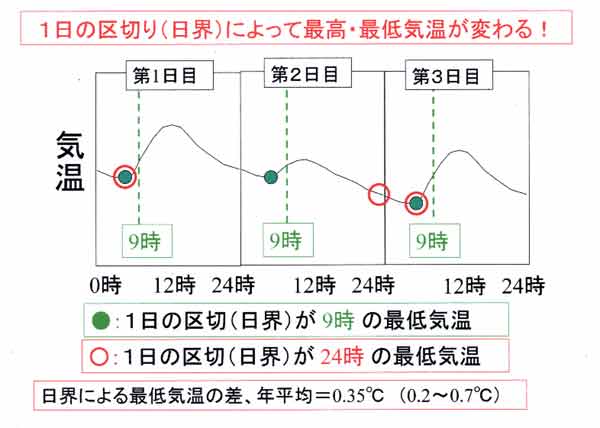

(1)観測方法の変更

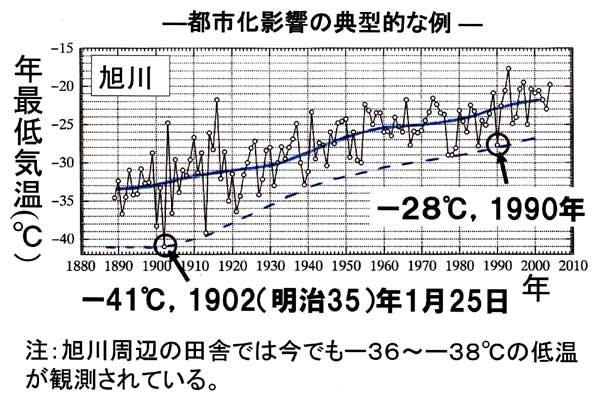

(2)都市化の影響

(3)日だまり効果

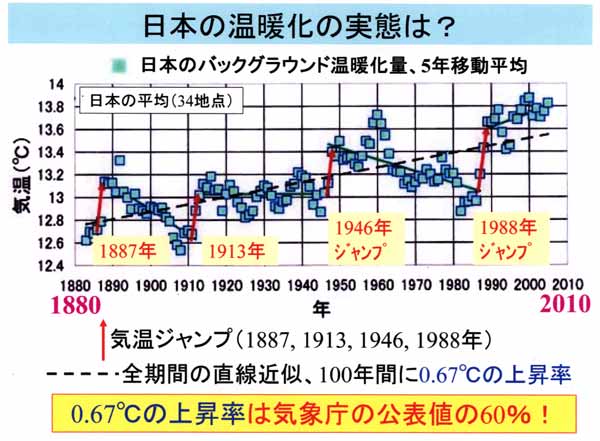

45.3 日本のバックグラウンド温暖化量

(1) 100年間当たりの気温上昇率

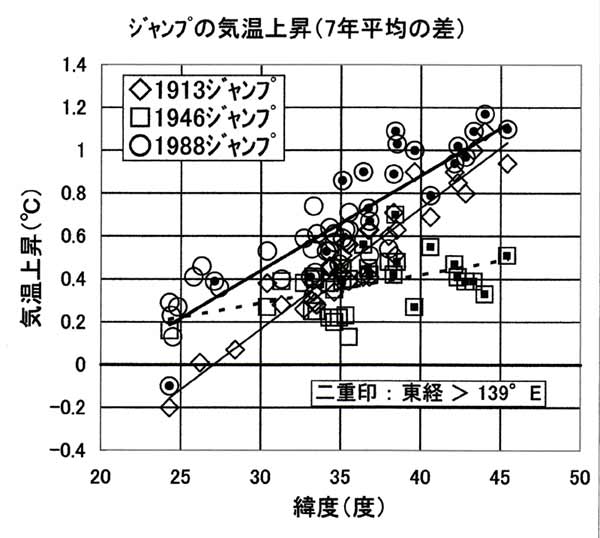

(2) 気温ジャンプ

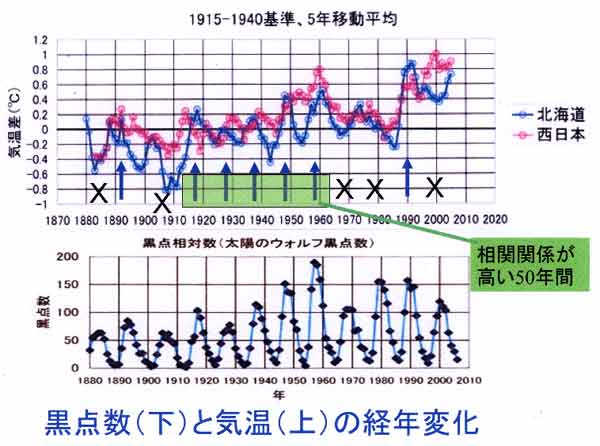

(3) 太陽黒点数と気温の関係

(4) 火山噴火と気温の関係

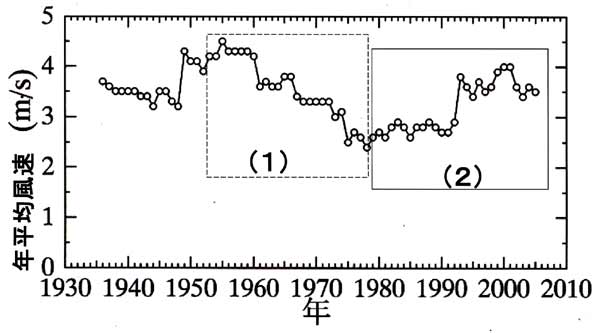

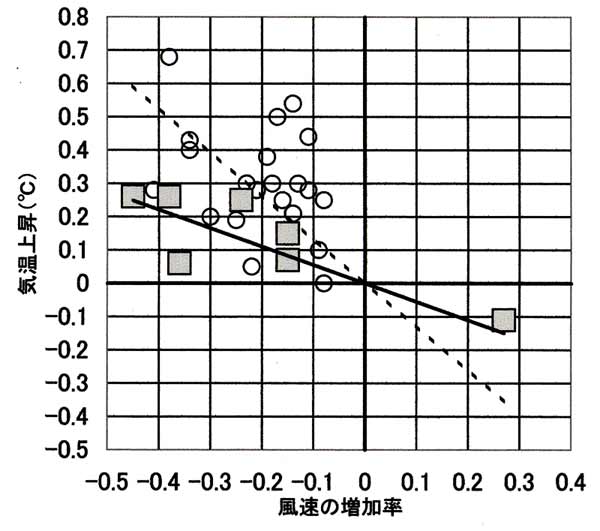

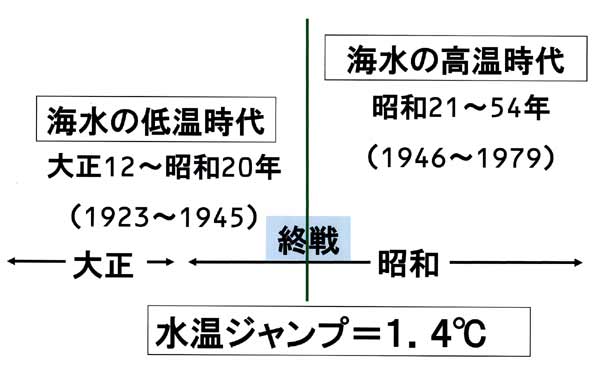

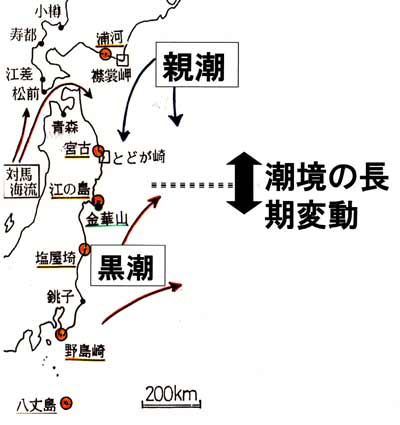

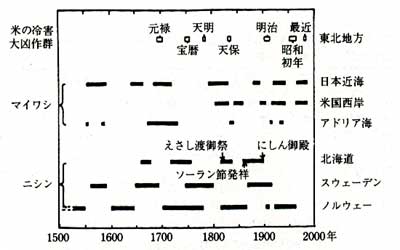

(5) 海洋変動との関係

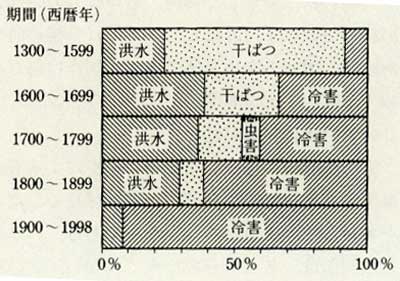

45.4 気象災害の時代変遷

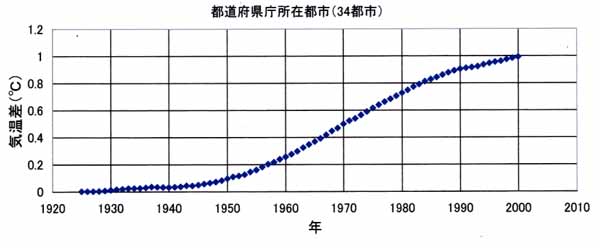

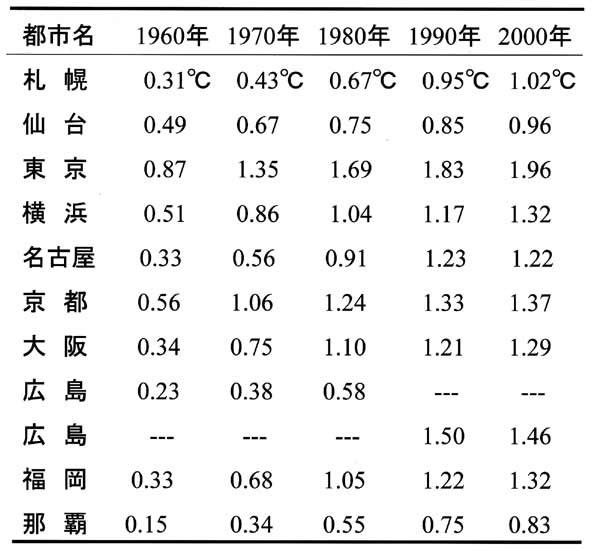

45.5 都市の熱汚染量

45.7 まとめ

参考文献

| トップページへ | 研究指針の目次 |