K40.基準34地点による日本の温暖化量

論文の著者:近藤 純正

本ホームページに掲載の内容は著作物であるので、引用・利用に際しては

”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと

要旨: 日本の34ヵ所の基準観測所のデータを用いて、都市化や日だまり効果を含まない

気温の長期的な変化量(バックグラウンド温暖化量)を求めた。

これを基準として、大・中都市の都市昇温量の経年変化を知ることができる。

気象観測値には、観測所のごく近傍の環境変化が敏感に反映され、周辺に

建物ができたり樹木が生長すると観測露場の風速が弱まり、平均気温が

上昇する(日だまり効果)。ここで用いるデータは、日だまり効果

のほか、時代による観測法の変更(測器、観測時間・1日の観測回数

の変更)による気温のずれも補正してある。

解析の結果、次のことが明らかになった。(1)長期的な気温変動は100年間

当たり0.67℃/100y(1881-2007年の127年間)である。

(2)5年間移動平均の気温が数年間に0.4~1.2℃ほど急上昇する気温ジャンプが1887年、

1913年、1946年、1988年にみられる。(3)これら気温ジャンプは東北地方を

中心とした冷夏頻発の時代(大凶作頻発時代)が終わったころ、太陽の相対黒点数

(太陽ウォルフ黒点数)の極小値から極大期に向かう年に生じている。

(4)気温ジャンプの大きさは高緯度ほど大きい。(5)太陽黒点周期

(10~11年)と相関関係にある気温変動があり、高緯度ほどこの傾向が顕著

に現れる。

最近、田舎の測候所(無人化されたものを含む)の敷地の大部分が売りに

出されており、今後の気候変動の監視が危ぶまれる。せめて20数ヵ所は気候

変動の監視目的のために、敷地はそのまま残すべきである。

それらを「気候観測所」とし、その中の数ヵ所を「国際観測基準点」として

提案したい。(完成:2008年4月14日)

2007年11月30日:素案

2008年4月12日:大筋の作成

2008年4月15日:図40.4bを追加

2008年4月18日:図40.7cを追加

2008年5月28日:40.3節の図40.3の下に注2を追加

目次

40.1 はじめに

40.2 観測所と気温データの補正

40.3 解析結果

3-1 バックグラウンド温暖化量

3-2 地域的な特徴

3-3 7大都市の昇温の時代変遷

40.4 太陽黒点数と気温変動の関係(詳細)

40.5 気温ジャンプと緯度の関係(詳細)

40.6 日だまり効果(典型的な例)

40.7 今後の観測体制についての提案

まとめ

参考文献

40.1 はじめに

筆者はこれまで、大気境界層や地表面の熱収支・水収支の研究を行ってきた。

筆者の学生のころ1950~1960年代の初期は、数値天気予報の精度を向上さ

せるには地表面の境界条件を正しく与えなければならないことが認識され、

”大気境界層”という呼び名の研究分野が生れた時代であった。

地表面条件のパラメタ化の基礎として、風速・気温・湿度の鉛直分布と

運動量・顕熱・潜熱フラックスとの関係を知るために、まず、それら

を正確に測ることから研究を始めた。その準備として、風速計の動特性、

気温センサーに及ぼす放射の影響、湿度を測る乾湿計定数がセンサーの

大きさや風速によって変わることを理論的、実験的に調べた。観測機器の

特性を理解すれば、時代による観測法の変更によって、長期データには

偽の気候変動が現われることがわかる。

それゆえ、その当時でも、気候変動を発表する人々はいたのだが、筆者はその

結果を信じることはできなかった。

そのほか気候変動を解析する際に、注意すべき重要なこともわかってきた。

それは、筆者がこの数年間にわたり各地を歩いて調べてみると、気温など観測

値には、観測所の周辺環境の変化が敏感に反映されることがわかった。

さらに田舎にある気象観測所の敷地は、器械を置く場所は残し、敷地の大部分

が売りに出されており、このままでは気候変動の監視が危うくなって

きている。

それらの要約は本ホームページの「所感」の

「温暖化の監視が危うい」に

掲載した。

より正しい地球温暖化量を求めるには、観測所のごく近くの10m~100m

の範囲に樹木が繁茂していないか、大きな建築物ができていないか等の

環境変化を知り、それらによる気象要素に及ぼす影響を補正しなければなら

ない。

次の第2節では、この解析で選んだ観測所と補正方法を述べる。

第3節では、結論としての、日本における温暖化量(バックグラウンド

温暖化量)の実態と、その地域的な特徴を示し、これをもとに7大都市の平均

の都市昇温量の時代による変化を示す。各都市の都市昇温の詳細については、

続きの章「K41.都市の温暖化量、全国91都市」

において述べる。

第4節では太陽黒点数の変動と気温変動の詳細について、第5節では気温ジャンプ

の詳細について、第6節では日だまり効果の典型的な例を示す。

なお、日だまり効果の詳細は、すでに「K38.気温の日

だまり効果の補正(1)」および「K39.気温の日

だまり効果の補正(2)」で説明した。

第7節では今後の問題点について述べ、「気候観測所」、「国際観測基準点」

について提案する。

(注)研究の経過

今回の地球温暖化量評価についての一連の研究は4年前の2004年から開始した。

当初は、田舎にある区内観測所(現在のアメダスの前身)のうち、明治時代

から観測が開始され、都市化の影響の少ないところを現地調査から探しだし、

その資料に基づいて気温の長期変化を調べた。解析の結果、

それまで言われていた気温上昇率と大きく異なることがわかった。そして、

より正しく温暖化量を評価するには、気温の精度は0.1℃以内で求めなければ

ならないこともわかった。

アメダス以前の区内観測所では、気温は毎日の最高気温と

最低気温から求められていること、1日の区切り(日界:現在は24時)が

時代によって何度か変更されていること、観測所の移転もあり、近年はその

周辺環境が悪化している。これらによる気温のずれを補正するのだが、

最終的な精度がやや劣ることがわかった。

次の段階として、田舎にある旧測候所(現在の多くは無人の特別地域

気象観測所)について環境変化の少ないものを選び直すことにした。ところが

現実には、環境悪化の測候所が多く、適当と見なされるものは数ヵ所

しか存在しない。この数ヵ所のデータを用いて地球温暖化量(都市化や日だまり

効果を含まないバックグラウンド温暖化量)を求めた。

それをもとに都市昇温量(都市化の影響による気温上昇)を

見積もってみると、0.1℃以上の誤差が出て、時代による変化量がよく

表現されない。

そこで、日だまり効果があってもそれを補正して利用することとし、

地点数をだんだんと増やしていくと、最終的に選定した気候変動観測所は

34ヵ所となった。測候所など

気象官署も移転や観測露場の変更などがあり、これにともなう

気温の不連続の補正も必要であった。この補正は、周辺の多地点における

データとの比較により行い、34ヵ所について100年以上のデータセットを

作成することができた。

|

使用した気象資料

気象庁ホームページに掲載の気象統計情報(過去の気象データ)、

中央気象台年報・月報、気象庁年報(CD-rom)、各地方の気象官署発行の

資料および保管の観測所経歴・写真と気象資料を用いた。

その他、現地における年配の方からの昔の周辺環境についての聞き取り

調査の結果を参考にした。

40.2 観測所と気温データの補正

都市化や日だまり効果がほとんど無視できる観測所は、日本の約160ヵ所の

気象台・測候所(無人化されたものを含む)のうち4~5ヵ所しか存在しない。

日本における気温の長期変動(バックグラウンド温暖化量)のうち、

比較的短い20年程度以下の変動を無視するならば、基準とする解析地点は

数ヵ所でよいのだが、バックグラウンド温暖化量を基に日本各地の大・中

都市における都市化による気温上昇(都市昇温)が時代によってどう

変わってきたかを知るには、基準地点は20ヵ所以上が必要であることが

予備的解析からわかってきた。

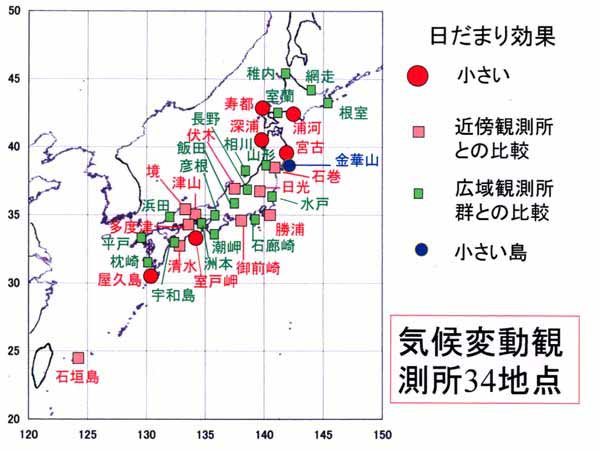

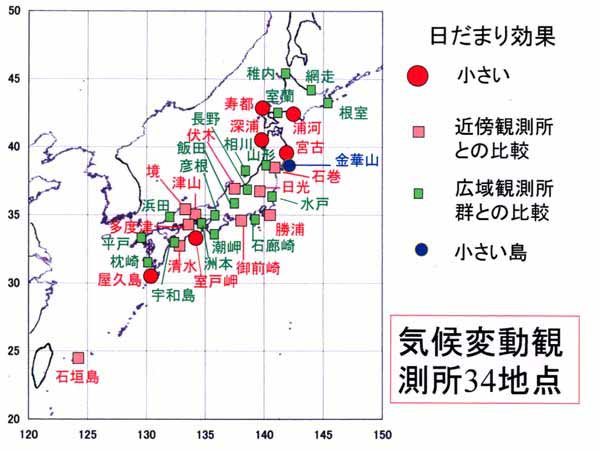

図40.1 気候変動観測所34地点の地図。34地点のうち13地点(網走、根室、

寿都、山形、石巻、水戸、伏木、長野、飯田、境、彦根、多度津、浜田)は気象庁

が選んでいる17地点と共通しているが、日だまり効果の補正が必要である。

(「K37.海上大気の諸問題Q&A」の図27.3に同じ)

田舎にある測候所(現在無人化された特別地域気象観測所を含む)でも、

周辺環境はますます悪化する(周辺環境が一定せず、変化が大きくなる)

傾向にあり、ここで選んだ34ヵ所のうち今後は解析に利用できない所も

出てくる可能性がある。

観測法の変更にともなう誤差

現在では、百葉箱外の通風筒に設置された電気抵抗線式温度計による毎時

1時間ごとに観測された気温の平均値(24回平均値)が日平均気温とされて

いるが、観測法は時代によって変更されている。

1970年代以前は百葉箱内においてガラス棒状温度計を1日に

6回または8回(時代によっては3回または4回)の目視観測、区内観測所

(現在のアメダスの前身)では最高気温と最低気温の平均値が近似的に

日平均気温とされることもあった。

本研究では、これら観測法の変更による誤差は補正して用いた。その

詳細は「K23.観測法変更による気温の不連続」および

「K20.1日数回観測の平均と平均気温」、および

「K19.最高・最低気温平均と平均気温」において

説明した。

日だまり効果の補正

ほとんどの観測所では日だまり効果のよる気温上昇(現実には都市化による

気温上昇も重なって含まれる)があり、これを補正した。

その詳細は「日だまり効果の補正(1)」

および「日だまり効果の補正(2)」で説明した。

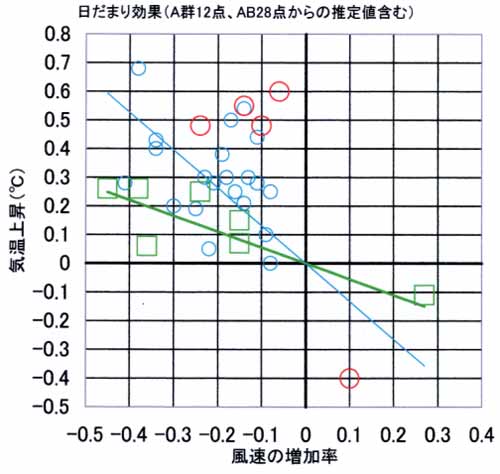

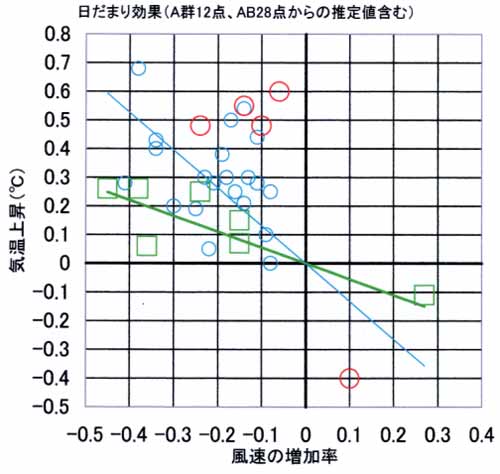

図40.2は風速の増加率(横軸の中央ゼロより左側のマイナスは風速の減少)と

気温上昇(縦軸)の関係である。これは前章の表39.1に掲載された一覧表の

まとめであり、いろいろな方法で推定した日だまり効果による気温上昇の

すべてをプロットしてある。

図40.2 風速の増加率と日だまり効果による年平均気温の上昇量の関係。

緑四角印:観測所周辺の樹木の生長のみによるもの、都市化を含まない地点

(室蘭、深浦、藪川、日光2000年庁舎宿舎の解体、網代、石廊崎、洲本)

赤大丸印:中都市(山形、水戸、長野、彦根、および1923年の横浜大震災直後)

青小丸印:その他の中小都市(寿都、津山、多度津、伏木、境、勝浦、日光、石巻、

御前崎、土佐清水、石垣島、根室、網走、稚内、潮岬、飯田、平戸、浜田)

津山(横軸=-0.34、縦軸=0.4℃)のプロットは青小丸印グループに入れた

のだが、

西側ふもとの都市化の影響が無視できる場合は緑四角印グループに入る。

横軸は次式で定義する風速の増加率(マイナスは減少)である。

風速の増加率=(環境変化前の風速-環境変化後の風速)/ 環境変化前の風速

日だまり効果による気温上昇には、都市化による昇温量も含まれており、

それらは分離することができない。しかし、推定し得る昇温原因により

記号わけすることとし、樹木の生長によるもの(気象観測所庁舎の解体に

ともなう気温低下も含む)は緑四角印でプロットした。それらに

最少自乗法をあてはめた関係を緑の直線で示した。

青丸印は観測所周辺の樹木や建物、道路の舗装化など都市化の影響も含む

とみなされる観測所の日だまり効果であり、青線と緑線の差が都市化による

分だと考えてよいだろう。

赤丸印はやや大きな中都市に対する関係であり、その縦軸の大部分が都市化

による昇温とみなされる。

40.3 解析結果

3-1 バックグラウンド温暖化量

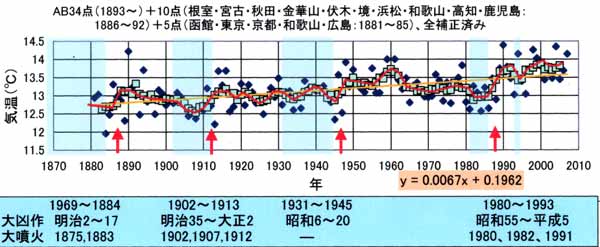

この100年余の平均気温の経年変化を見ると、上昇する時代、下降する時代、

変化の少ない時代があるが50年以上~100年間の長期的な気温は100年間当

たり0.5~0.8℃程度(期間の選び方によって変わる)で上昇している。

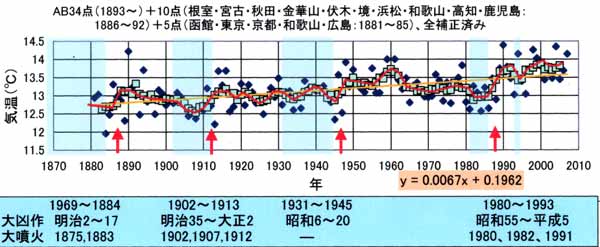

直線近似したときの平均の気温上昇率は、

平均の気温上昇率=0.67℃/100y・・・・・・・1881~2007年(127年間)

である。

図40.3 全34地点平均の気温(日だまり効果など各種補正済み)の経年変化、

各プロットは毎年の値、緑四角印は5年移動平均値、赤線はわかり易く入れた

長期的な変動傾向、薄オレンジ直線は1881-2007年間の直線近似である。

赤矢印は気温ジャンプの年、薄い青色の縦帯は東北地方で冷夏による大凶作が

頻発した時代を示す。

注1:平均の気温上昇率

気温の経年変化を直線近似したときの気温上昇率は、選ぶ期間によって大きく

変わる。それゆえ、期間を明記しなければならない。図40.3において、期間

と気温上昇率は次のように変化する。

0.65℃/100y・・・・・・1890~2007年

0.81℃/100y・・・・・・1900~2007年

0.76℃/100y・・・・・・1910~2007年

0.56℃/100y・・・・・・1881~1980年

0.49℃/100y・・・・・・1881~1990年

0.60℃/100y・・・・・・1881~2000年

0.67℃/100y・・・・・・1881~2007年

注2:図40.3の上部に記入した内容の意味

この図は日本全域平均の気温の経年変化を示しており、1893年以後は34地点

のデータによる平均気温である。それ以前には開設されていた観測所は少ない

ので、1886~1892年は根室など10地点のデータによる平均気温を接続した。

さらにそれ以前の1881~1885年は函館など創立の早い観測所5地点(函館、東京、

京都、和歌山、広島)のデータによる平均気温を接続した。札幌も創立が早い

観測所であるが、他の章で述べるように内地の都市と違って、札幌はやや

内陸にあり、旭川や帯広と同様に、創立当時の周辺環境の年代とともに変化

した可能性があるので、この5地点には含めなかった。

そのほか、上の図に現れた顕著な特徴は、

(1)気温ジャンプが1887年、1913年、1946年、1988年にみられる。

(2)これら気温ジャンプは東北地方で冷夏大凶作の頻発した時代が終るころ

生じている。

(3)太陽黒点周期と同期する気温変動が1910~1960年ころ(50年間)と

1990~2000年ころ(20年間)にある。

(4)時間的・空間的な変動が小さい”安定期”が1920~1940年ころと、1970年代にある。

それらの詳細は後掲の図で確認できる。

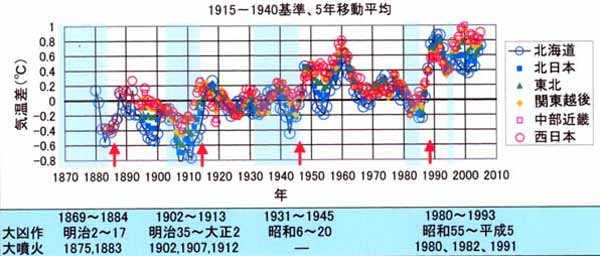

3-2 地域的な特徴

20年以上の長期的な変動について、地域ごとに区分して調べたところ、沿岸と

内陸、太平洋岸と日本海沿岸での大きな違いは見出せなかった。それよりも

緯度による違い、つまり北日本~関東・中部地方~西日本で特徴が異なる

ことがわかった。

ここでは都市化による気温上昇を評価する際のバックグラウンド温暖化量として

利用する目的もあって、次のグループ化をおこなった。ただし、2つのグループ

にまたがる観測所も多い。

表40.1 地域グループごとの観測所一覧表

北海道( 6地点):寿都、室蘭、浦河、根室、網走、稚内

北日本(12地点):上記の6地点のほか、深浦、相川、山形、宮古、石巻、日光

東 北(12地点):寿都、室蘭、浦河、深浦、相川、山形、宮古、石巻、

日光、水戸、長野、伏木

関東・越後(12地点):山形、石巻、日光、水戸、勝浦、石廊崎、相川、

御前崎、飯田、長野、伏木、彦根

中部・近畿(12地点):勝浦、石廊崎、御前崎、飯田、長野、伏木、彦根、潮岬、洲本、

室戸岬、多度津、津山、境

西 日 本(12地点):潮岬、洲本、室戸岬、多度津、津山、境、

浜田、平戸、清水、宇和島、枕崎、屋久島

金華山は他地点と異なり海水温度の影響を強く受けた変動をするので、

この区分(陸域都市のバックグラウンド温暖化量の区分)には入れないが、

全34地点の平均には用いる。また石垣島は本土の観測所群からの距離が

大きいのでこの区分には入れないが、全34地点の平均には用いる。

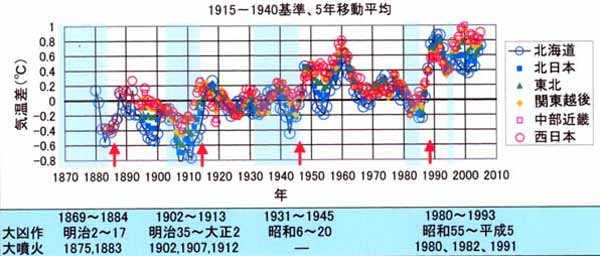

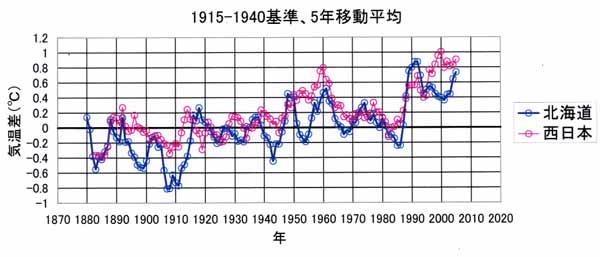

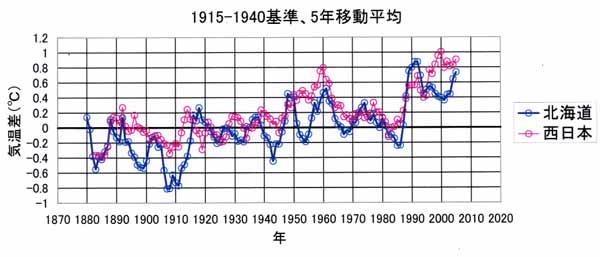

記号別に各グループの平均気温の経年変化を図40.4(a)、(b)に示した。

ただし、縦軸の目盛は各グループの平均気温が1915-1940年でゼロ

になるようにずらしてある。

図(b)は北海道と西日本の相対的な関係を詳しくみるための図である。

図40.4(a) 地域グループごとの気温の経年変化、各プロットは5年移動平均値、縦軸

の気温目盛は1915-1940年の平均値をゼロとしてある。赤矢印は気温ジャンプの

年、薄い青色の縦帯は東北地方で冷夏による大凶作が頻発した時代を示す。

図40.4(b) 図40.4(a)に同じ、ただし北海道と西日本の2グループのみの

プロット。

各地域ごとの特徴は、

(1)1920~1940年と1970年代に変動の少ない時代があり、地域による差が小さい。

(2)低温期の気温低下量は高緯度(青印:北海道、緑印:東北)ほど大きい。

(3)高緯度に比べて、低緯度グループの高温時代が、1890年代、1950年代、2000年前後にある。

高緯度ほど気温低下が大きいことは気温ジャンプが高緯度ほど大きいこと

でもある。詳細はあとの4節と5節で述べるように、太陽の黒点相対数が極小期から

極大期に向かう年に気温ジャンプが生じることと関係する。

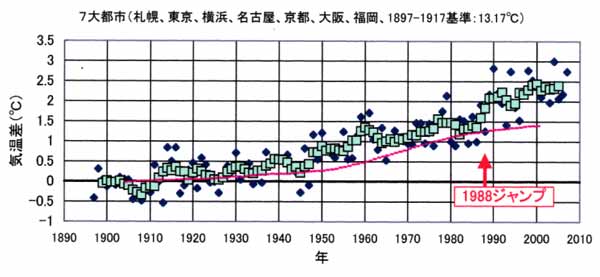

3-3 7大都市の昇温の時代変遷

都市においては、1960年代から1980年代にかけて、気温上昇率が大きく

なっている。

1960年代は、日本の所得倍増論(池田勇人自民党総裁・総理大臣提唱、

1960年7月)、東京オリンピックの開会(1964年10月)、東海道新幹線の開業

(1964年10月)、列島改造論(田中角栄自民党総裁・総理大臣、1972年6月

提唱)などで代表されるように、全国的な建設ブームの始まり

であり、1980年にかけて都市化が一段と進んだ。

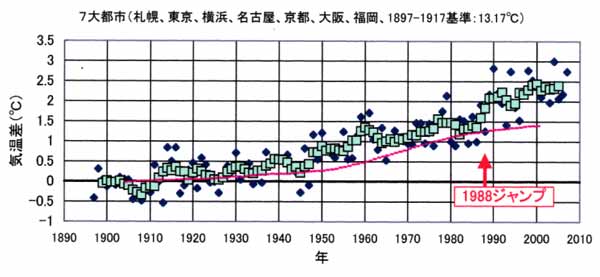

図40.5 7大都市(札幌、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡)平均の

気温上昇、そのうち都市化によるぶんは赤線で示した。都市化による昇温量=

(気温-バックグラウンド温暖化量)の15年移動平均である。

縦軸の気温差は1897-1917年(平均気温=13.17℃)を基準のゼロとして表して

ある。

図40.5は7大都市の平均について示したものであり、東京など大都市では戦後の

昇温は平均として2~2.5℃ほどになる。都市の昇温は、都市化に

よるぶんとバックグラウンド温暖化量を加えたものである。

特に1960~1980年の期間、都市化が急速に進んだことと都市昇温(赤線)

がよく対応している。

この図では都市化による昇温は1930年頃から始まっている。これは東京と

横浜が関東大震災(1923年9月1日)以後に復興が始まったことによるもので、

他の大部分の都市では終戦(1945年)以後、1950年代から都市化の影響が

現れだしている。

これらを含む大・中の各都市ごとの都市昇温は「K41.

都市の温暖化量、全国91都市」において詳しく解析する。

以上が本解析の結論であり、次節以下はその詳細である。

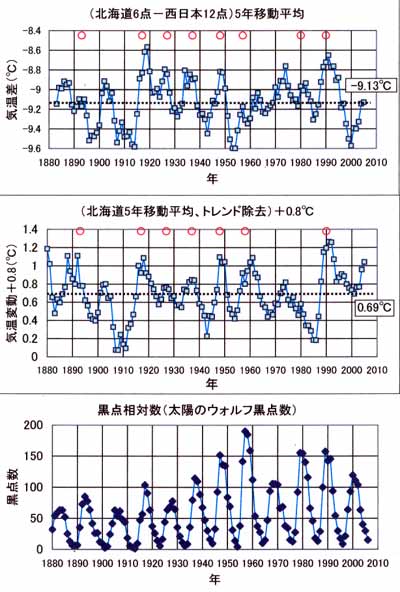

40.4 太陽黒点数と気温変動の関係(詳細)

図40.3~4で示されたように、約10年周期の気温変動が現われているが、それほど

明瞭に見えないので、この節で詳細に解析する。

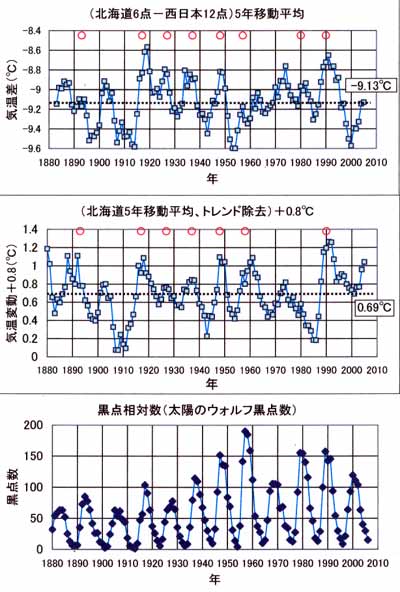

図40.6は気温変動と太陽の黒点相対数の時系列である。上段と中段は

見やすくするために、100年の長期変動を除去した気温変動である。

すなわち、上図は北海道6地点と西日本グループ(12地点)の気温差、

中図は北海道の気温変動を直線近似したときの式:

直線近似式=0.0059(℃/年)×西暦年-4.3078(℃)・・・・・(1877~2007年)

を6地点平均気温から引き算した値のプロットである。ただし、縦軸がマイナス

にならぬよう、さらに、0.8℃を加えてある。気温のプロットはいずれも

5年移動平均値である。

図40.6 気温と黒点相対数の関係、横軸は西暦年、上図・中図の上方に付けた

赤丸印は黒点数の極大期と気温変動が同期する気温の極大期。

上:北海道と西日本の気温差(5年移動平均値)

中:長期的な直線トレンドを差し引いた北海道の平均気温+0.8℃(5年移動平均値)

下:太陽の黒点相対数(丸善:理科年表による)

上図で西日本との気温差をとったのは、北海道(高緯度)で黒点周期と対応

する気温変動が大きく、低緯度で小さいので気温差をとることで長期トレンド

を除去できると考えたからである。

黒点相対数の時系列と気温の時系列を見比べてみると、気温と

黒点数が同期しているように見える。図の上のほうに赤丸印をつけたところ

は気温の極大期と黒点の極大期がよく対応している。

1880~2006年まで126年間に黒点極大期が12回あり、そのうちの8回(67%:上図)、

または7回(58%:中図)が対応しており、極大-極小の気温差は0.5℃

程度である。

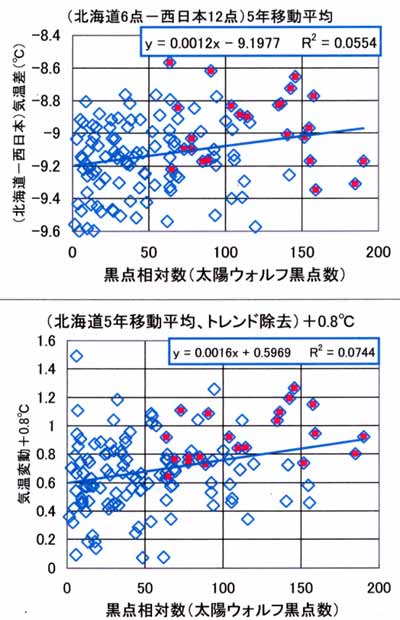

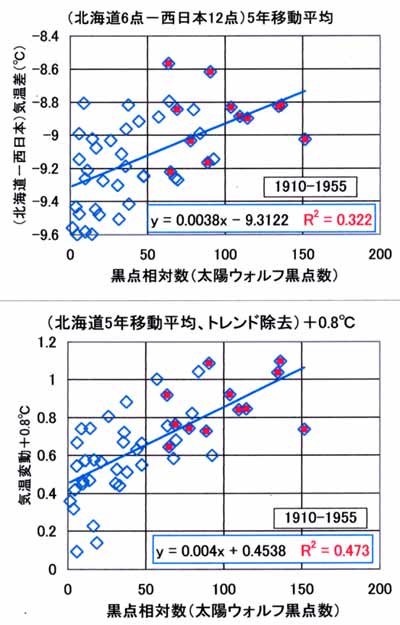

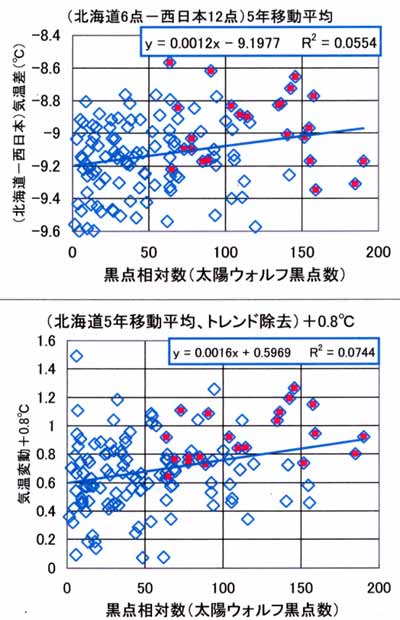

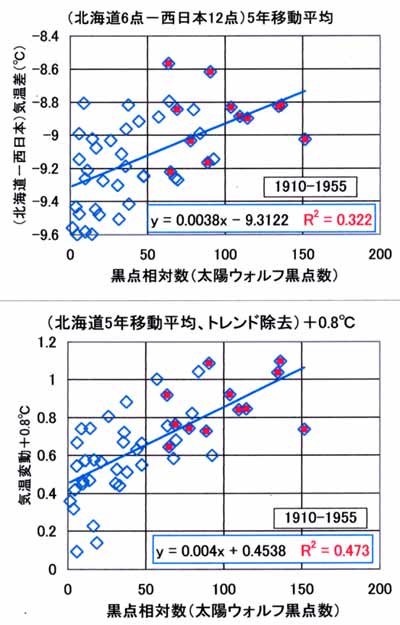

黒点数と気温の相関係数をみるために、図40.7(a)に、全期間の関係を

プロットした。図中に入れたR2乗値は相関係数の2乗である。ゆえに、

西日本との差(上図):相関係数=0.0554の平方根=0.24・・・・・全期間

北海道の平均(下図):相関係数=0.0744の平方根=0.27・・・・・全期間

となり、相関係数は小さく、長期予報などの目的には使えない。

図40.7(a) 全期間(1981-2007年)の資料に基づく気温と黒点相対数の

相関関係、横軸は太陽の黒点相対数、赤色プロットは黒点数の極大期の

3年間の値。

西日本との差(上図):北海道と西日本の気温差(5年移動平均値)との相関関係

北海道の平均(下図):長期的な直線トレンドを差し引いた北海道の平均気温+0.8℃

(5年移動平均値)との相関関係

しかし、図40.6で見たように、黒点数と気温変動がよく対応する時代もある。

そこで1910~1955年の45年間を選び、同様に相関関係を図40.6(b)に

示した。

図40.7(b) 1910-1955年の資料に基づく気温と黒点相対数の

相関関係、横軸は太陽の黒点相対数、赤色プロットは黒点数の極大期の

3年間の値。

上:北海道と西日本の気温差(5年移動平均値)との相関関係

中:長期的な直線トレンドを差し引いた北海道の平均気温+0.8℃

(5年移動平均値)との相関関係

西日本との差(上図):相関係数=0.322の平方根=0.57・・・・・1910~1955年

北海道の平均(下図):相関係数=0.473の平方根=0.69・・・・・1910~1955年

図(b)は5年移動平均の気温を用いたので、5年が黒点周期(10~11年)のちょうど

半分に近く、擬似変動の相関関係を見る可能性もある。そこで、次の図40.7(c)

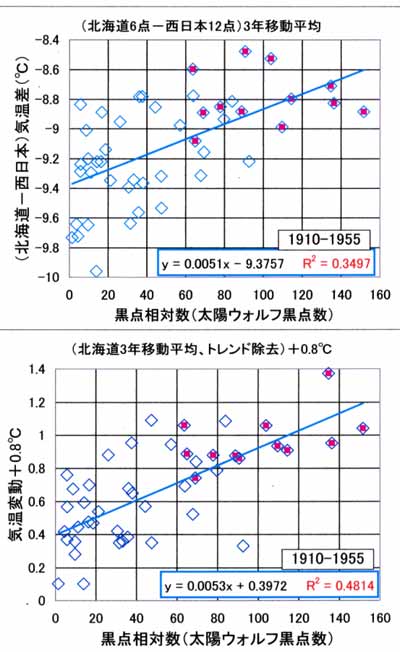

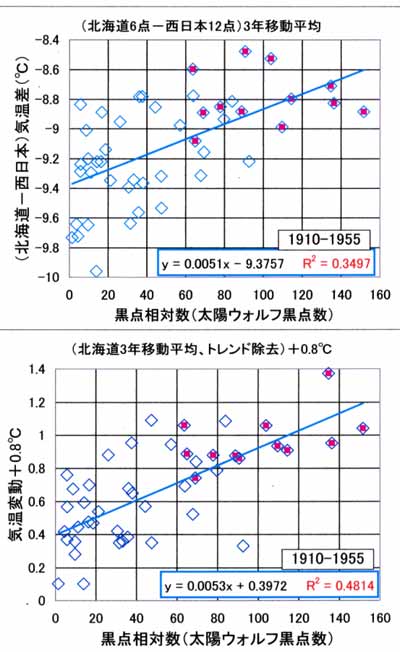

には3年移動平均の気温による同様の相関関係を示した。

図40.7(c) 図40.7(b)に同じ、ただし気温は3年移動平均値。

上:北海道と西日本の気温差(3年移動平均値)との相関関係

中:長期的な直線トレンドを差し引いた北海道の平均気温+0.8℃

(3年移動平均値)との相関関係

西日本との差(上図):相関係数=0.349の平方根=0.59・・・・・1910~1955年

北海道の平均(下図):相関係数=0.481の平方根=0.69・・・・・1910~1955年

となり、3年移動平均でも5年移動平均の気温を用いた場合とほとんど同じ

結果が得られる。

要約(黒点数との関係)

太陽の黒点相対数と気温変動が同期する時代があり、高緯度(北海道)ほど

相関係数が高い。1910~1955年の相関係数は約0.6~0.7であり、気温変動の幅は

約0.5℃(3年または5年移動平均値)である。この数値は大きく、長期予報に

活かすことができる。

ただし、3年または5年移動平均の気温であり、年ごとというよりは数年程度

の期間について高温期~低温期の予知に役立つ(図40.6、図40.7(b))。

40.5 気温ジャンプと緯度の関係(詳細)

図40.3で見たように、1880年以降において1886年、1913年、1946年、1988年に

4回の気温ジャンプがある。最初の1886年は日本の気象観測事業が開始されて間もない

時代で、観測所数も少なくジャンプの値を精度よく知ることが難しい。

ここでは1900年以降に生じた3回のジャンプについて調べてみよう。

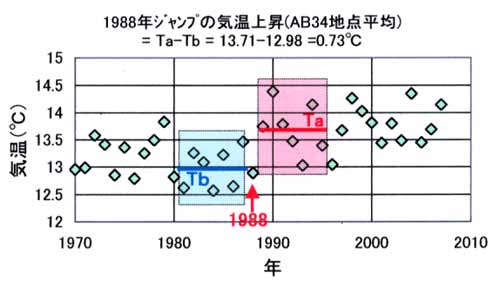

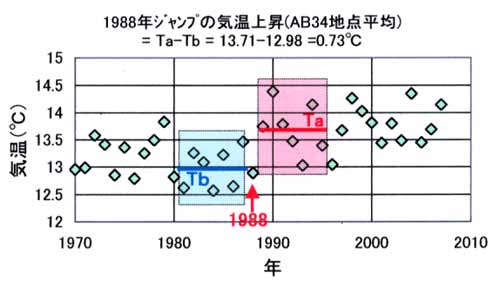

ジャンプの大きさを見るには、ジャンプ前後の10年以上の平均気温の差を

求めればよいのだが、黒点周期(10~11年)と同期する変動もあり、

平均化時間を短くする必要があり、ここでは7年間を用いる。その模式図を

1988年ジャンプの例によって説明する(図40.8)。

図40.8 気温ジャンプの説明図(1988年ジャンプの場合)。ジャンプ前の7年間

(1981-1987年)平均気温とジャンプ後の7年間(1989-1995年)平均気温の差を

ジャンプの気温上昇と定義する。

ジャンプの気温上昇=ジャンプ後7年間の平均気温-ジャンプ前7年間の平均気温

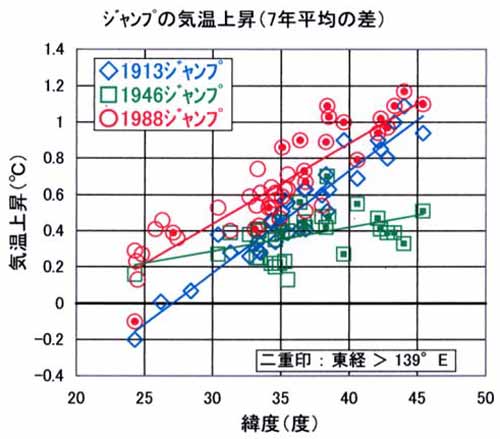

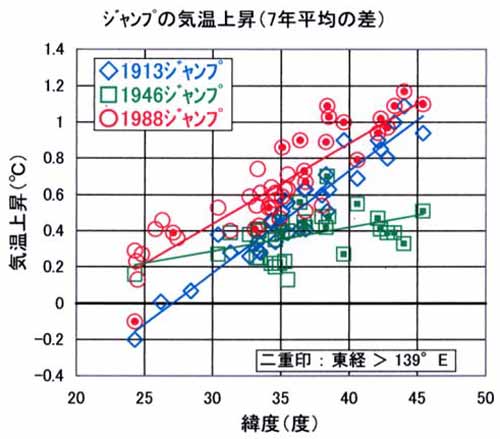

図40.9は緯度とジャンプの気温上昇の関係である。全34地点をプロットしてある。

ただし、1913年ジャンプは都市化の影響がない時代と見なされるので、34地点に

名瀬と那覇の値を加えてある。なお、日本の都市化の大部分は1980年ころ

までにおおよそ終わり、それ以後の都市化による気温上昇は小さいと

みなされる地点が多いので、1988年ジャンプには、与那国島、西表島、

久米島、宮古島、南大東島、沖永良部島、三宅島、八丈島、父島、南鳥島の

10地点を加えてある。

図40.9 ジャンプの気温上昇と緯度の関係。青印:1913年ジャンプ、緑印:

1946年ジャンプ、赤印:1988年ジャンプ。2重の緑印と2重の赤印プロットは

東経139°より東に位置する観測所の値である。

1913年と1988年の2つのジャンプはほぼ似た緯度分布であるのに対し、

1946年ジャンプは緯度依存性が弱い。前者の2つのジャンプは世界的な火山

の大噴火後に東北地方で頻発した冷夏大凶作後に起きたのに対し、

後者(1946年)は冷夏大凶作後は同じだが大噴火は発生することなく起きた

ものである。三陸沖の親潮・黒潮の潮境がこの時期(1946年)に北へ移動し、

海水温度が三陸沖を中心に1.38℃(宮城県江の島)のジャンプがあったことと

一致している(Kondo, 1988)。水温ジャンプについては、「身近な気象の科学」

の13章や、本ホームページの「K28.海水温度と陸上年平均

気温の関係」の図28.1に掲載されている。

40.6 日だまり効果(典型的な例)

気候変動を正しく知るのは、日だまり効果による気温上昇を補正しなければ

ならず、本ホームページのあちこちで説明してきたが、

ここでは復習をかねてまとめておく。

日だまり効果とは、観測所周辺の風が樹木の繁茂

や建物が建てられることによって弱められ、気温とくに地温が高くなる現象

であり、このホームページではじめて導入された新用語である。

小都市(村落)であっても日だまり効果によって平均気温が上昇する。

気候変動(バックグラウンド温暖化量)の解析において、日だまり効果の

補正が重要となる。

注意:都市化と日だまり効果の違い

都市化による平均気温の上昇は、緑地の減少、人工廃熱の増加、道路の舗装化、

ビル群による空を見上げたときの天空率の減少(夜間の放射冷却の弱化)、

などによって生じる現象である。

一方「日だまり効果」では、気温の観測露場の風が弱められることによって

地温が上昇し、その上の空気が昇温する。天空率の減少をもたらすような大き

な構造物ではなく、人家あるいはビニールハウスのような小規模の構造物に

よって生じる。こうした人為的なもののほか、気温の観測所周辺の樹木・植え

込みなどの影響として陽だまり効果が生じる場合もある。

風速が弱まると、地表面から上空への顕熱輸送量が少なくなり地面付近に

たまり気温が上昇する。こうした熱収支的な関係は「水環境の気象学」

の図6.3、式(6.33)や「地表面に近い大気の科学」の5章などを参照のこと。

年平均気温の年々変動は±1℃程度の幅があり、対象地点の気温データから

直接的に日だまり効果を検出することはできない。そこで、隣接する複数の

観測所との気温差から日だまり効果の大きさを求める方法がある。この場合、

対象地点の年平均風速の減少に注目する。時代による風速計の種類の変更と

設置高度の変更にともなう風速観測値の変化を考慮して、年平均風速が時代と

ともに減少しているようなとき、日だまり効果が生じた可能性がある。

風速減少と日だまり効果の相関関係はあるが、その相関係数は大きくはない。

なぜなら、風速計の設置高度は10m~100m(観測所ごとに異なる)にあり、

その高さの水平方向10~100倍(=100m~数km)の範囲にある地表面の

風に対する粗度(建物や樹木等による風に及ぼす抵抗)が影響する。

粗度が大きくなると、風速は減少する。

一方、気温は芝生が植えられた観測露場の高度1.5~2mほどの高度で観測

される。露場のごく近傍の建物や樹木の変化によって露場の風速が

変わり平均気温の観測値が影響を受ける。

それゆえ風速計高度の風速と露場の風速は相関関係にあるが、風速計高度の

風速減少と日だまり効果の大きさは1対1の線上にのるわけではなく、多少の

ばらつきをもつ関係になる。まとめの図はすでに図40.2に示した通りである。

この節では、環境変化に伴う風速と気温の同時的な変化の例について示す。

石廊崎測候所(現在無人、伊豆半島)

石廊崎は森林に囲まれ、集落から離れた場所に設置されている。そのため、

気候変動の観測所としては理想的だと思っていたが、1970年ころの”燃料革命”

により、周辺の炭焼き(木炭製造業)が衰退し、樹木が繁茂することになり、

風速がしだいに減少することになった。その結果、気温観測の露場の風速が

弱まり、特に最高気温の上昇が顕著に現われ、年平均気温が上昇した。

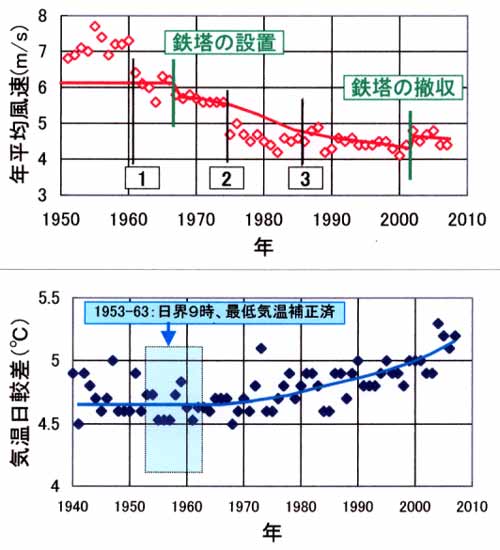

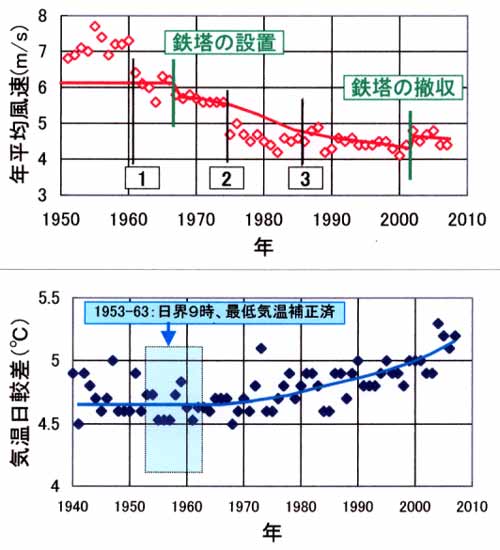

図40.10 石廊崎における年平均風速(上)と、気温日較差(下)の経年変化。

実線は長期的な傾向を示す。上図内の番号(1)は、1960年以前に用いられて

いた4杯式風速計(慣性が大きく風速計の回りすぎの特性により、

実際の風速より大きい風速が観測される)から3杯式風速計に変更した時期、

番号(1)~(2)は3杯式を使用、(2)~(3)は発電式の風車型風速計使用

(微風で回転し難く、平均風速が弱めに観測される)、(3)以降はパルス式

風速計使用。赤線は風速計の特性を考慮して、実際の風速の経年変動を示す

曲線である。「K24.伊豆石廊崎の樹木生長と気温上昇」

の図24.1に最近の値を追加してプロットしたもの。

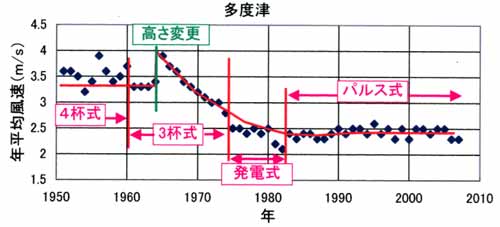

多度津測候所(現在無人、香川県)

「9.風で環境を観る」の図9.6で説明した

ように、多度津では港湾建設など町の活性化の目的で1964年から約20年間

にわたり北側の海水浴場が埋め立てられ住宅が建設された。そのため

年平均風速は年々減少した(図40.11)。同時に、その約20年の間に気温が

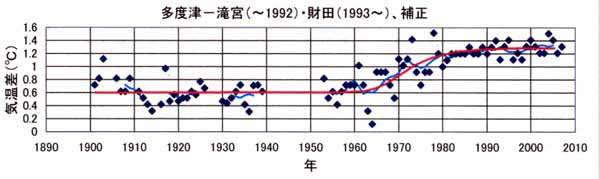

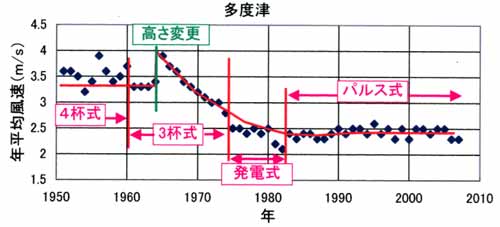

周辺の観測所に比べて上昇した(図40.12)。

図40.11 多度津における年平均風速の経年変化

図40.12 多度津の日だまり効果の図、多度津と滝宮の年平均気温の差の

経年変化。プロットは毎年の値、青線は5年移動平均、赤線は長期的な傾向

を表す。気温差が急激に増加する時代は、多度津の年平均風速が単調に

減少している(「K38.気温の

日だまり効果の補正(1)」の図38.1(a)に同じ)。

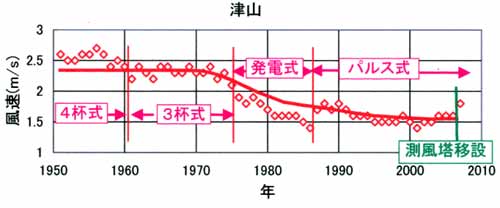

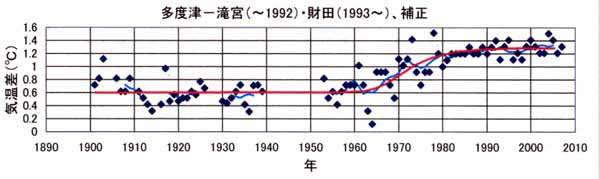

津山アメダス(現在無人、岡山県)

「66.岡山県の津山測候所」および

「K35.基準5地点の温暖化量と都市昇温(2)」の

図35.6で示したように、津山では観測所敷地の西~北西側(卓越風向)に

桜並木が市民によって植えられ、その樹高が伸び、平均風速が減少しはじめ

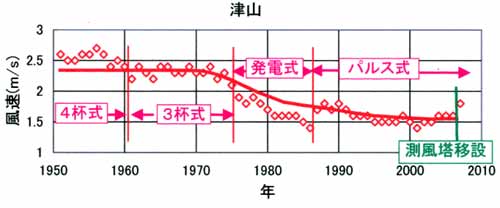

(図40.13)、1980年のころ以降、露場における平均気温を上昇させること

になった(図40.14)。

図40.13 津山における年平均風速の経年変化

図40.14 津山の日だまり効果の図、津山と周辺6アメダスの年平均気温

の差の経年変化(「K38.気温の

日だまり効果の補正(1)」の図38.2(a)に同じ)。

現在の桜並木の樹高は風速計高度(地上高=11.8m)より1~2m低い高さ

まで伸びているが、樹高が露場面高度より5m以上に達した頃から日だまり

効果が生じ始めたと考えられる。

2002年2月6日以前の旧測風塔と西~北西方向の桜並木までの水平距離は

約50m(西の最短距離)あるので、露場面から見上げた高度α=5.7°

(tanα=0.1=5/50)を越えると日だまり効果が現れはじめると考えられる。

石廊崎測候所でもほぼ同様であり、樹木の場合、気象観測所にとって

α<6°が適切な環境条件となる。

40.7 今後の観測体制についての提案

(気候観測所、国際観測基準点)

筆者が各地を巡回していて、気象観測の邪魔になっている樹木等に気づくことが

ある。樹木等は観測所敷地の外にあり、住民や市・町に観測の重要性と、

なぜ邪魔になっているかを説明すると、どこでも理解してくれて協力的である。

樹木の繁茂などによって風速が弱まると日だまり効果により、平均気温が

高く観測され気候変動の監視が危うくなることは述べた。一方、風速が正しく

観測されなくなると、強風災害時の気象監視ができなくなり防災上の

問題となる。強風がほとんど観測されなくなった観測所がある。

筆者が気づくことに、なぜ気象庁職員は気づかないか? 気づいたときは、

それに機敏に対処しよう。

(1)難しい内容よりも、基礎的・基本的なことを学ぶ努力をしよう。

(2)観測データが重要であるという認識を持とう。

(3)日常の業務の中、担当する観測所について風速の経年変化等を

調べる時間をもとう。

(4)無人となった観測所の露場とその周辺の草刈りは毎年決まった季節

(月)に定期的に実施することを業務として文書化すること。文書化して

おかないと、担当者によって草刈りがきちんとされる年代とそうでない

年代が生れ、観測データが不均質となる。

日だまり効果について、気象関係者のほとんどが気づいていないだろうが、

これは気候変動の実態監視にとってきわめて重要である。

上記(1)に関して、

(a)風上側だけでなく、風下側にも障害物があると風速は減少すること。

(b)風上側の地表面粗度が大きくなると風速が弱まること。

こうした基礎的知識の普及のために、筆者は各地を巡回していて、許される

範囲内でセミナーを開催させてもらっている。

風についての基礎は本ホームページの「身近な気象」の

「M10. 入門:境界層と風」や「研究の

指針」の「基礎1. 地表近くの風」に掲載してある。

障害物の周りの風速分布の例は「身近な気象」の

「M16. 海面バルク法物語」の図16.3に

示してある(障害物の風上側で風速は弱くなり、後方では弱風域が長距離

まで及ぶ)。

今後については、アメダス地点から周辺環境のよいもの、たとえば北海道の

襟裳岬などを「気候変動観測所」として選び、基準地点に加えたいのだが、

これまでの現地調査の結果、約1,100ヶ所のアメダスのうち、周辺環境のよい

ものは、1%程度(数ヵ所)しかない。

それゆえ、最初の図40.1に示した測候所は、今後とも気候変動の監視が続け

られるようにすべきだ。

周辺環境を保つために敷地の売却を中止すべき気候観測所(旧測候所):

寿都と浦河(北海道)、宮古、深浦、相川(佐渡)、日光(奥日光)、

勝浦(房総)、石廊崎、御前崎、潮岬、津山(岡山県)、

境、浜田、多度津、室戸岬、清水、宇和島、平戸、枕崎

特に重要な観測所(国際観測基準点の候補)について、

○寿都(北海道):露場周辺に植栽されている。背丈がヘンス以上に伸びない

よう、管理する。あるいは、植栽は撤去し、フェンスの外側も芝生のみとする。

○浦河(北海道):露場の近くに樹木を植えない。

○網走:庁舎玄関と露場の間の植栽が生長しないよう、管理するか、撤去して

フェンスのみとする。

○深浦(青森県):露場南側の松列の根元に笹が生い茂っている。町役場の協力

を得て笹の刈り取りと松の枝落としを定期的に行い、露場の風通りをよくする。

○室戸岬(高知県):周辺は原生林であるが、露場近くに樹木の枝が伸びてくる

ような場合は切り落とし、周辺環境を一定に保つ。

○屋久島(空港):空港であるので、管理は行われると考えられる。重要地点

であることを意識する。

○与那国島と西表島(先島諸島):都市化された石垣島に替わる観測所であり、

周辺環境を一定に保つ。

まとめ

34地点の気候観測所を改めて選定し、日だまり効果と時代による観測法の変更

にともなう補正を行い、長期的な気候変動のデータセットをつくった。

解析から次の結果を得た。

(1)日本全域平均の長期的な気温上昇(バックグラウンド温暖化量)は100年間

当たり、0.67℃(1881~2007年:127年間)である。

(2)気温ジャンプが1887年、1913年、1946年、1988年の4回起きており、高緯度

(北海道)ほど大きい。ジャンプの気温上昇の緯度依存性は大きいが経度依存性

は認められない(図40.9)。

(3)これら気温ジャンプは東北地方で冷夏が頻発した時代(大凶作頻発時代)

が終わったころ、太陽の相対黒点数(太陽ウォルフ黒点数)の極小値から

極大期に向かう年に生じている。

(4)太陽黒点周期(10~11年)と相関関係にある気温変動があり、高緯度ほど

この傾向が顕著に現れる。

各地域ごとの特徴として、

(5)1920~1940年と1970年代に変動の少ない”安定期”があり、地域による差が少ない。

(6)低温期の気温低下量は高緯度ほど大きい。

これは、気温ジャンプが高緯度ほど大きいことにつながる。

(7)高緯度に比べて、低緯度グループの高温期が、1890年代、1950年代、

2000年前後にある。

黒点数と気温変動の関係について、

(8)太陽の黒点相対数と気温変動が同期する時代があり、高緯度(北海道)

ほど相関係数が高い。1910~1955年の相関係数は約0.7であり、気温変動の

幅は約0.5℃である。0.5℃は3年または5年平均値としては大きく、長期予報

に活かすことができる。各年というよりは数年程度の期間について高温

期~低温期の予知に役立つ(図40.6、図40.7(b)(c))。

面白い点は、黒点数と気温変動が同期しない時代(1970、1980年代と2000年代

以後)が存在することである。これは、気候変動の難しいところである。

かって、エルニーニョと日本の冷夏がよく対応し、ほとんど”エルニーニョ”

一辺倒で利用されたことがある。その時代(1980年代)、筆者は期間を

さかのぼって延長してみると、エルニーニョと冷夏の相関関係は小さくなった。

つまり、気候変動は1つの現象だけで起きているのではなく、その他の要因

と複雑に絡み合って生じているとみるべきだろう。

日だまり効果が生じない条件として、

(9)周辺の樹木が生長し、露場面高度から見上げたときの樹高の高度角をα

としたとき、α<6°(樹高/距離<1/10)が

良好な環境条件である。

そのほか、各地の気象観測所の周辺環境を見て回り、昔のことの聞き取りも

した結果、観測所のあるべき姿について、提案し最後の40.7節にまとめた。

参考文献

近藤純正、1987:身近な気象の科学ー熱エネルギーの流れー.東京大学出版会、

pp.189.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学.朝倉書店、pp.350.

近藤純正、2000:地表面に近い大気の科学.東京大学出版会、pp.324.

国立天文台(編)、2000:理科年表.丸善、pp.1064

Kondo, J., 1988: Volcanic eruptions, cool summers, and famines in the

northeastern part of Japan. J. Climate, 1, 775-788.

気象庁(編)、2006:気象庁年報(CD-rom).(財)気象業務支援センター.

中央気象台(気象庁):中央気象台(気象庁)年報、1886~1940、1950~1996.

中央気象台:中央気象台月報、1941~1949.