4-3 地震のメカニズム

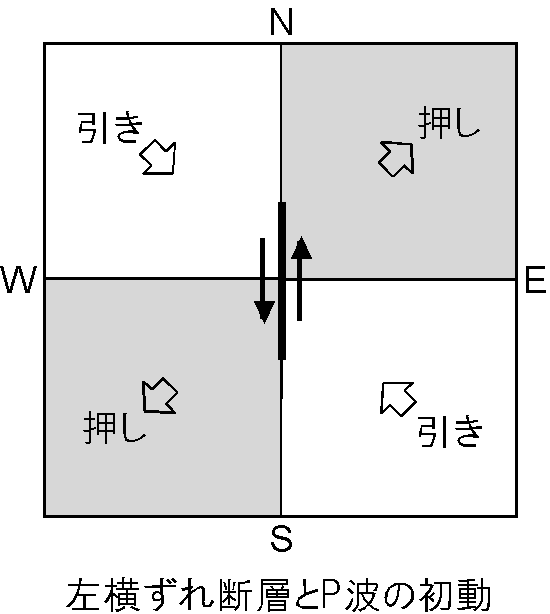

P波初動分布: 観測されるP波の最初の動きをP波初動といいます.初動が震源から押される向きを「押し」,震源へ引かれる向きを「引き」といいます.地震学の初期に,志田はP波初動が震源を中心とした4象限に分かれることを発見し,地震が断層で発生することを確立しました.右はその模式図で,走行が南北で断層面が垂直の左横ずれ断層を上空から見た図です.P波初動の押し引き分布は図のようになり,断層面から 45° 離れた方向に押しも引きも最も強くなります.断層の延長線上や断層に直角な方向ではP波の初動は観測されません(S波は観測されます).その理由は,理想的な場合には,断層は地殻内の最大の圧縮応力の方向から 45° の方向にずれるからです(次ページで扱います).右図では,最大圧縮応力軸が北西ー南東のためP波初動としては引きに,最小圧縮応力軸が北東ー南西のためP波初動は押しになります.なお,通常は地殻内の平均の応力を差し引いて考え,引きの方向は主圧縮軸(P軸, P は pressure),押しの方向は主張力軸(T軸, T は tension)といいます.

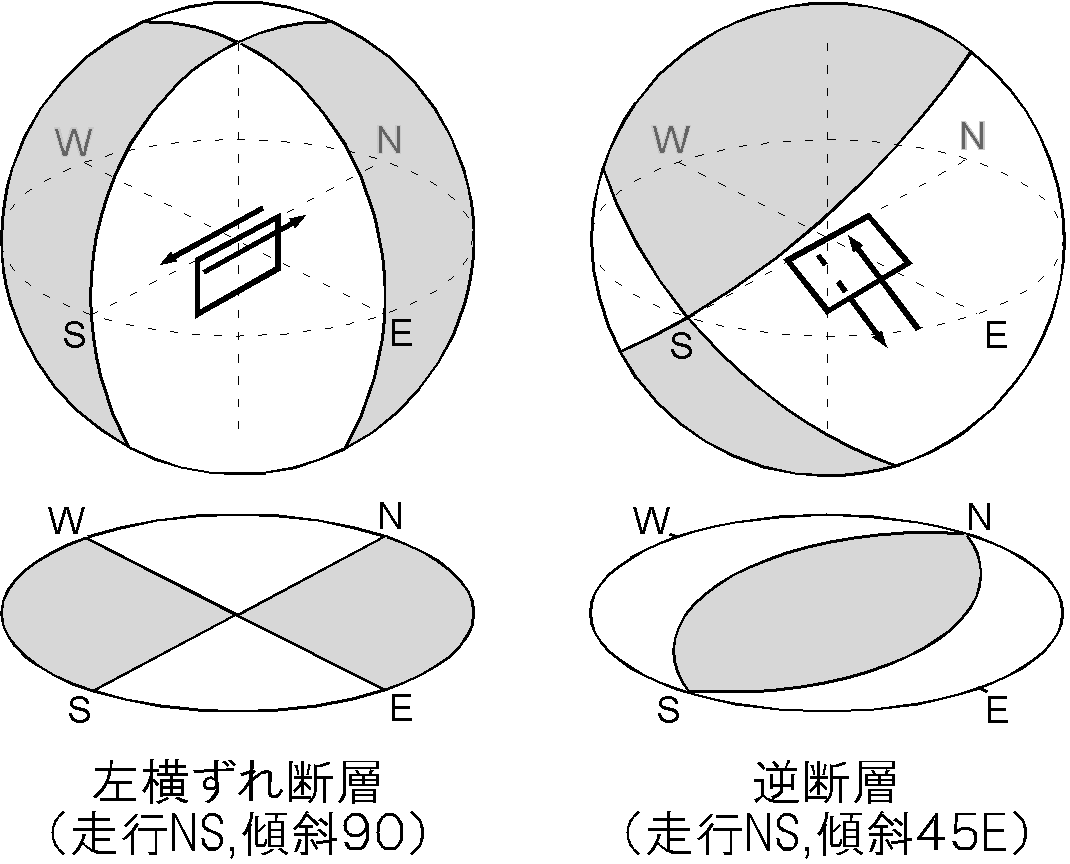

震源球: 地震波は全空間に球面状に伝わるので,震源のまわりに適当な球を考えると便利で,これを震源球といいます.震源球は断層の向きやずれの方向に応じて4象限に分かれ,交互に押しと引きの波が伝わる領域を表わします.下図(左)は上の例と同じ左横ずれ断層の震源球です.灰色と白色の象限がそれぞれ押しと引きの領域を表わします.図で,押しの領域は本来ならば球の内部も灰色に塗るべきですが,簡単のためにビーチボールのように球面上だけで色分けしてあります.この震源球の下半分を等面積投影図法などで平面に投影した図を地震の発震機構(地震のメカニズム)とよびます.下図(右)は走行が南北で東に 45° 傾斜した逆断層の例です.震源球はビーチボールを横に置いたような模様となります.下半分を投影した発震機構は猫の目のようなパターンとなります.

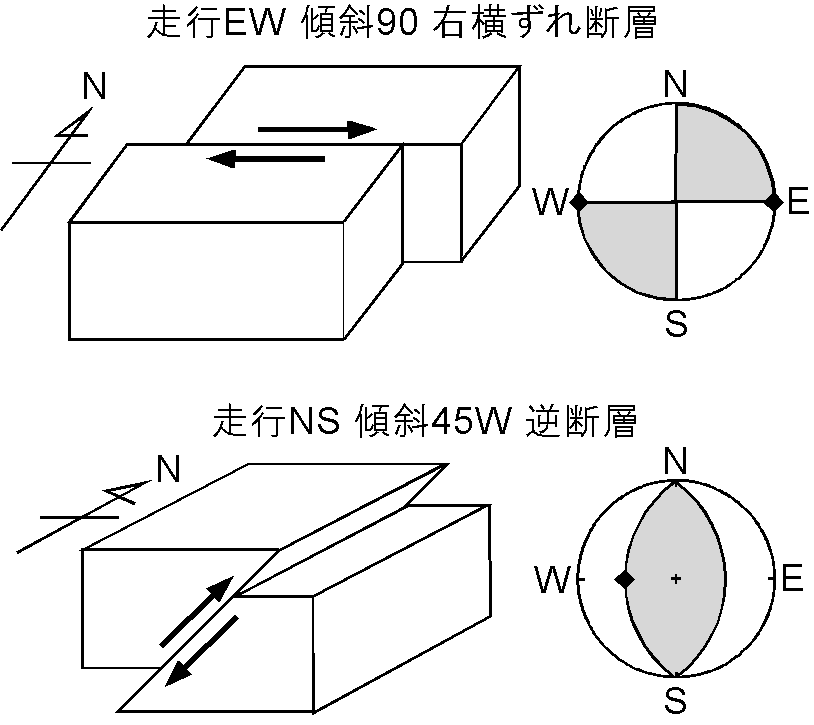

断層の分類: すでに,左横ずれ断層と逆断層の例を上で見ましたが,断層はどの向きにずれたかで種類分けされています.主に横ずれによる断層を横ずれ断層とよび,ある側から見て他方が左または右にずれた場合をそれぞれ左横ずれ断層,右横ずれ断層とよびます.主に縦ずれによる断層を縦ずれ断層とよび,断層面に沿って上盤が下にずれ落ちたものを正断層,ずれ上がったものを逆断層とよびます.断層タイプと発生場所との関連はプレートテクトニクスの観点から重要です.しかし,物理現象としてはすべて同じで,地殻内で主圧縮軸(P軸)と主張力軸(T軸)がどの向きに働いているかで決まります.

ここで注意すべき点は,同じ発震機構となる断層運動が2つ存在することです.右図(上)に示した東西走行の右横ずれ断層の震源球や発震機構は上図(左)の南北走行の左横ずれ断層と全く同じとなります.また,右図(下)に示した南北走行で西に 45° 傾斜した逆断層も上図(右)の東傾斜の逆断層と同じ発震機構となります.

震源球や発震機構で,4象限の境界となる2つの面を節面といいます.節面のうち1つが断層面を表わし,もう1つの節面は断層のずれた方向に垂直な面となります.この断層のずれ方向を表すベクトルをスリップベクトルといいます.スリップベクトルは2つあり,大きさは同じで反対向きです.右図で ♦ の記号がスリップベクトルを下方へ投影した点です.右図(上)の場合は水平で東と西の方向に ♦ がプロットされます.右図(下)の場合は,下のブロックのスリップベクトルだけが,西の方向に 45° 傾いた方向としてプロットされ,もう一つの上方に傾いたスリップベクトルは下方には投影されません.

発震機構の決定: ここまでは,断層運動のタイプによる発震機構の違いを見てきました.実際の観測では,観測されたP波初動分布から逆に震源球と発震機構を求め,断層運動のタイプを決定します.その際,最初に必要な情報は震源の位置です.震源位置の決定には,原理的には S-P 時間とよばれるP波とS波の到達時間の差が震源が遠いほど大きくなる大森公式を利用します.しかし,実際には地震波速度は深くなるほど速くなるので,地震学者は次のような複雑な計算を行うそうです.まず,震源位置と地震発生時刻を推定し,初期モデルとします.そして,震源位置と地震発生時刻を少しずつ変えながら,各観測点での地震波到着時刻とモデルが最も合うように,計算機で繰返し計算し最終モデルを決定します.

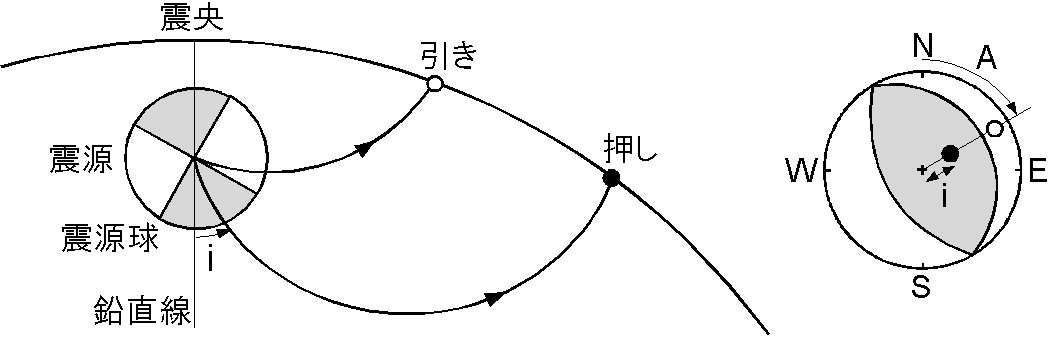

震源位置が決定されたとして,地表の2点で観測されたP波初動の模式図を下図(左)に示します.図は地球中心を通る断面図で,震源や観測点は同一平面上にあります.震源では逆断層による地震が発生したとします.前述のように,地震波速度は深さとともに速くなるので,下方に射出した地震波は段々と上方へ曲げられ,観測点には下から到達します.観測された初動の押し引きは地震波の波線に沿って震源球まで引き戻します.地球の層構造モデルを用いて,震源の深さと観測点の震央距離(角距離)から震源での波線の射出角 \(i\) を決定します.また,震源から見た観測点の方位角 \(A\) を震源や観測点の緯度経度から求めます.最後に,下図(右)のように,投影図上で \((i,A)\) の位置に押し引きの点をプロットします.この作業を多くの観測点について行うことで,押し引きを表わす点が多数プロットされた投影図が得られます.そのP波初動分布に最も合う2つの節面を計算機を用いるなどして求め発震機構を決定します (下図では説明のために最初から2節面と4象限の色分けを描きました).なお前述の通り,同じ発震機構となる断層運動は2つ存在するので,2つの節面のうちどちらが断層面であるかは決めることができません.そのため,断層を表す節面の決定は余震分布などを観測することで行ないます.

問題4-3-1

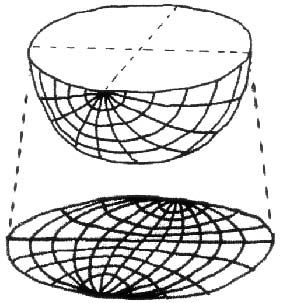

発震機構の作図にはシュミットネットというランベルト等面積投影図法を利用します.その原理は右図のように,地球儀を極が横になるよう水平に置き,下半分の緯度経度線を投影します.極と極を結ぶ曲線が経度線の投影,両極を囲む曲線が緯度線の投影です.ここでは投影手段として使用し,経度線と緯度線はそれぞれ球面上の大円と小円の投影として使用します.

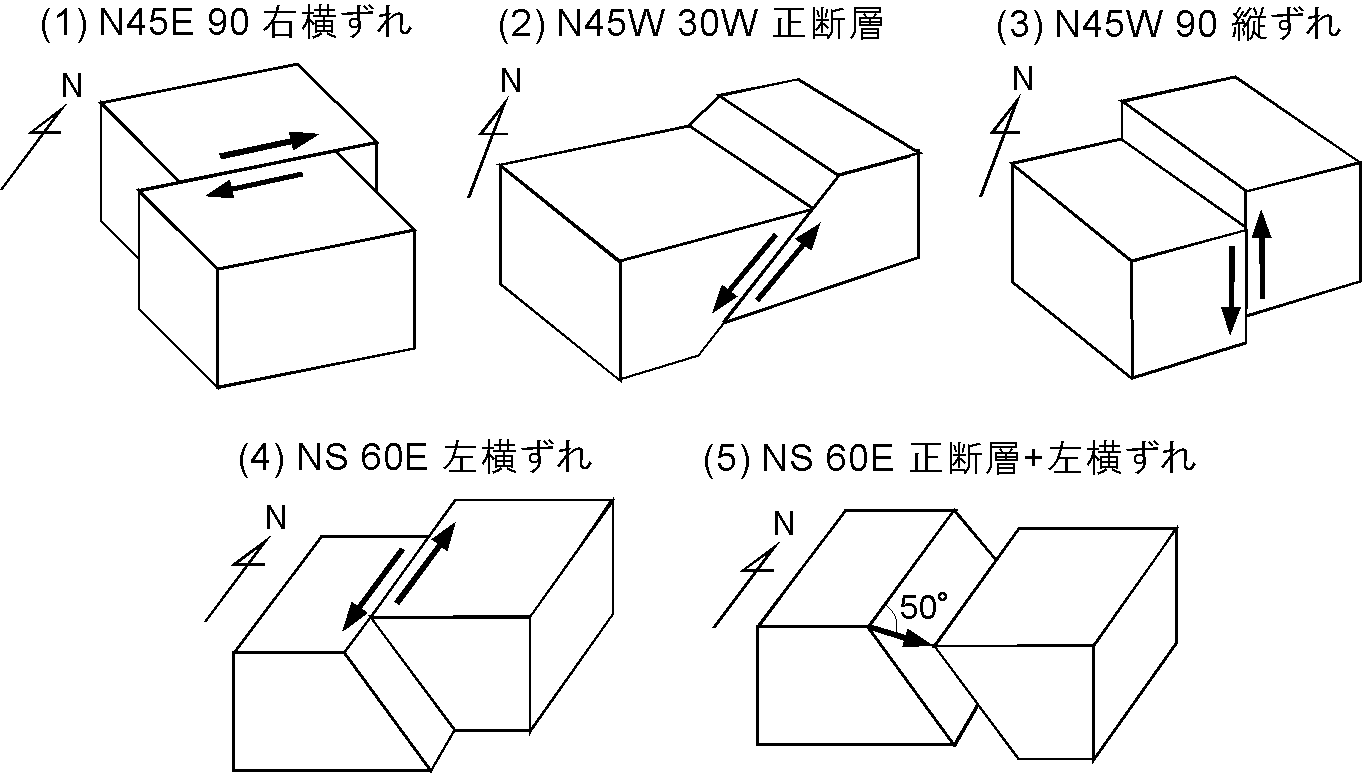

では,次の (1) から (5) に示した断層運動による地震の発震機構を,スリップベクトルも含めて,作図しなさい.断層面などの作図には,シュミットネットの上にトレーシングペーパーを重ね,適当な大円を写し取るようにします.

(シュミットネット用紙 → 小, → 中, → 大 (極中心), → 大 (赤道中心))

なお,図で断層の走行傾斜は地質学の習慣に従っています.例えば (2) の N45W は断層の走行が北から西に 45° の方向で, 30W は断層面が西側に 30° 傾いていることを表わします.また, (5) では東側ブロックの西側ブロックに対するスリップベクトルだけを描き,西側ブロックのそれは省略しました.

問題4-3-2

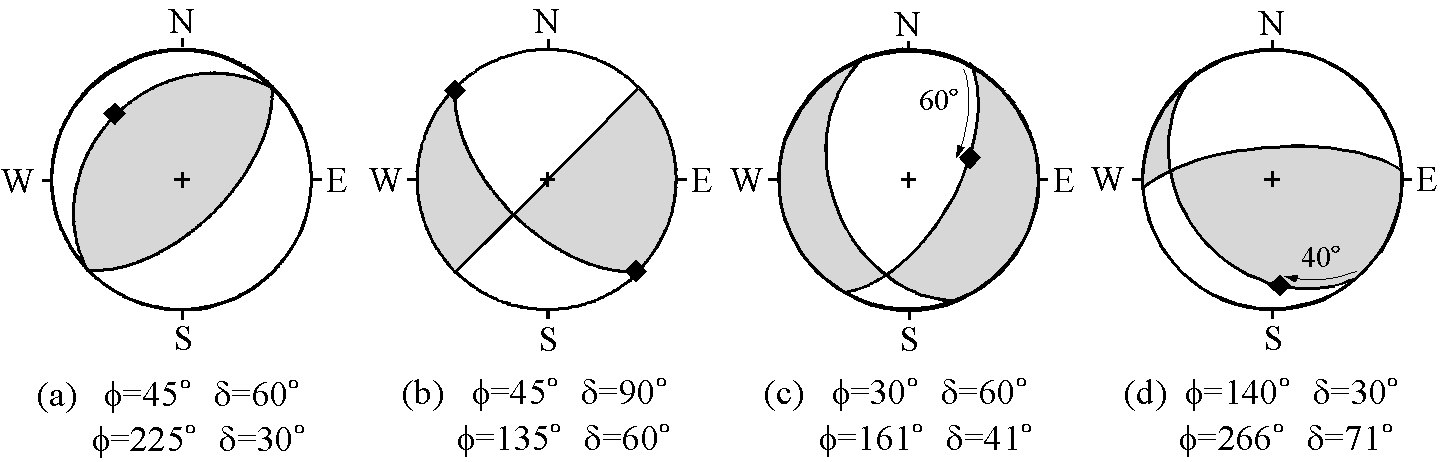

上図の(a)-(d)は4種類の地震の発震機構で,♦ はスリップベクトルを示します.2つの節面の走行傾斜は各図の下に示してあります.どちらの節面が断層かを判断して断層の種類を決定し,断層運動を見取り図として描きなさい.