『社会・理科』 ![]()

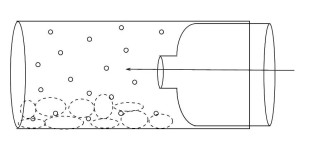

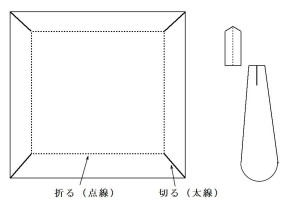

おもちゃで「イリュージョンスコープ」・「3Dマジックスコープ」という名称で売っていますが、本来は理科の鏡の学習の為の教材です。凹面鏡の特性を学習する際に使うと子どもたちもビックリします。大人でも驚きますが・・・。 穴からコインが浮いたように見えますが、つかもうとしてもつかむことができません。凹面鏡の反射を巧みに使った教材です。仮説社から「3Dマジックスコープ」という名称で売っています。(1260円・・ 仮説社以外のところで玩具として買うと2000~3000円しますので、仮説社がお勧めです。学校の教材として買うと20000円位します。) 作るのが大変な人は、買った方が早いですね。私ももっと早く知っていれば仮説者の「3Dマジックスコープ」を買ったかもしれません・・。 (材料・道具)(作り方) ホームセンターで売っていた内部が鏡状の半円球の商品。画用紙、10円玉(5円や100円でも同じ)、定規、コンパス、はさみ、セロテープ ②はさみで画用紙に描いた円を切ります。円の外周から中心に向けてはさみで切り、円の中の小さな円もはさみで切り落とします。右の写真がその形になります。 ④円盤の外周から中心に向けて切った所を重ねることで、下の写真のようにUFOのような形になります。 ⑤円盤を半円球の容器の上にかぶせます。UFOの形を切り込みの重なりを多くしたり少なくしたりして10円玉が穴の中心に見えるように調整します。 ※見方は、10円玉を貼ってある方が手前側に来るようにして、少し斜めから穴の中を覗くようにします。10円玉が穴の所に浮かんで見えますが、指で触ろうとしても虚像なので触ることができません。おとなでも「あれ?」と驚きますよ。 |

老舗の光学機器メーカーのKenko(※現在では、ケンコー・トキナ)のマイクロスコープを使って見る活動です。こども達が見たことがない世界が見られるので、きっと驚くでしょう。 この携帯顕微鏡は、ライトが付いていて倍率が60~120倍あり、スマフォに装着すると写真も撮れます。価格は2000円台とお手頃です。 学校にある顕微鏡は高額で、こども達が操作するのはちょっと難しいので使われる機会が殆どありません。この携帯型顕微鏡は、ピントを合わせるだけで難しい操作もありません。また、壊れづらいので、こども達にも使いやすいでしょう。 上の右の写真は、この商品についていた樹脂製の袋とそれを顕微鏡で見た様子になります。肉眼では織ってあるのがわかりづらいのですが、しっかり見ることができます。 下の写真は、左から布製のコースター・石の断面・木の葉の表側・裏側・雑紙のカラーの部分・金色の折り紙・アルミフォイルを顕微鏡で見た様子です。スマフォに装着させて見るよりも、顕微鏡だけで覗いてみた方が高精細に見ることができます。スマフォで撮った写真も、HPに載せるときには縮小して載せているので、細かな部分は潰れてしまいぼやっとした写真になりますが、実際はくっきりと見ることができます。岩の断面では、赤い糸のようなものが何本も見えて不思議でした。肉眼ではとても見ることができない世界です。 今後は、川や池の水・砂・花粉・虫を見る予定です。 |

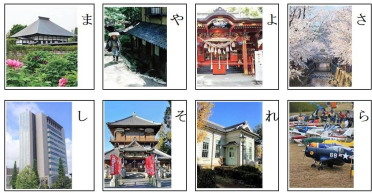

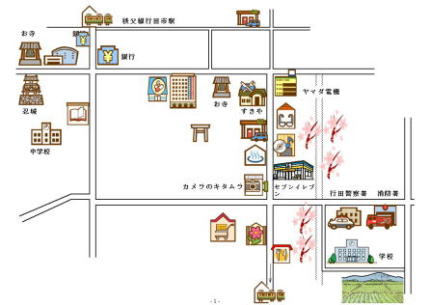

学校を中心とした街の地図(防災マップ)を作る教材です。 この教材は、特別支援学校だけでなく小学校でも使える災害と地域を考える教材になっていると思います。 授業では、子どもたちに拡大した地図を黒板に貼って、防災マップの地図を作ることを話します。 学習の目的は、身近な学校周辺の街の地図に「危険なブロック塀」「氾濫しやすい川や堀」「空き家」がどこにあるか再認識させることです。 (学習時の使い方) 今回は私の住んでいる太田市の太田小学校を中心にしたものにしました。特別支援学校の場合も同じように建物カード等の教材を作って学習を進めていきます。(地図は、拡大印刷6枚×4枚にして貼り合わせたものですが、可能であれば9枚×6枚くらいと大きい方がみんなで見るには使いやすいでしょう。)   拡大したとはいえ、地図を見ただけでは道路や主だった建物の位置はよくわからないでしょう。そこで公共の建物(公民館・児童館・学校・図書館等)やお寺・神社・コンビニ・テニスコート・病院・スーパー・大学・商店などの写真カードを作って、地図に貼っていきます。(建物カードは、自分で写真を撮っても良いし、インターネットでも割合簡単に画像を探せます。 拡大したとはいえ、地図を見ただけでは道路や主だった建物の位置はよくわからないでしょう。そこで公共の建物(公民館・児童館・学校・図書館等)やお寺・神社・コンビニ・テニスコート・病院・スーパー・大学・商店などの写真カードを作って、地図に貼っていきます。(建物カードは、自分で写真を撮っても良いし、インターネットでも割合簡単に画像を探せます。右の写真は、その一部です。)自分の住んでいる家の周辺や遊びに行く所などは、子どもたちもすぐにわかるでしょう。建物カードが地図に貼られれば、道路や建物の位置がスッキリ頭に入ってくると思います。 「川の氾濫」は、川や堀で大雨の際に水があふれそうな場所やかつてあふれたことがある場所です。 「塀の崩壊」は、街の中のそこかしこに見られる子どもの背丈よりも高いブロック等の塀です。子どもたちで話し合いながら、「ここが危ない」というところに塀の崩壊のイラストのカードや川の氾濫のイラストカード・空き家のイラストカードを貼っていきます。 実際に小学校の周囲1㎞位を歩き回ってみると、塀の7~8割はブロック塀でした。学校の塀自体がブロック塀でしたから・・。地図作りを通して街の様子を知るのは小学校でも特別支援学校でも大事なことだと思います。(※各市町村では、ハザードマップをインターネット上に出していますので、その資料も参考にするといいのですが、大体が地番ごとの揺れの大きさや土砂災害・川の氾濫くらいまでで、小さな堀や空き家やブロック塀に関しては何も記載されていないのが現状です。) |

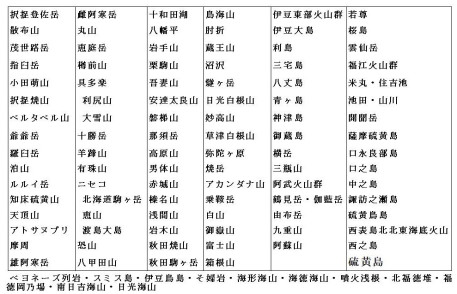

日本国内の100程の活火山の位置を知ることで、防災意識を高めることをねらいとする教材です。 (学習時の使い方) ①活火山・休火山・死火山について、その違いについて学習します。 ②活火山の位置を知ることで火山帯の様子を見ます。活火山で現在でも活発な火山活動をしているものと、穏やかな状態であるものを知ります。 ③自分が住んでいる地域の活火山について、噴火の歴史とその被害の様子を知ることで、防災意識を高めるようにします。(※下の活火山カード) (材料・道具・作り方) 白地図(フリーの白地図を使います。)、パソコン・プリンター、画用紙、のり ※「日本の活火山」国立情報学研究所で検索すると国内の活火山の情報がわかります。 ②日本の活火山」国立情報学研究所で検索して、全国にどんな活火山があるか調べます。正確な位置についてはGoogleマップで確認します。 ③ネットで各活火山の写真を集め、火山の写真と名称がついたカードを作ります。このカードを火山の位置の近くに貼ります。これで完成です。 |

日本国内の「活火山」がどこにあるのかを知るための教材です。各火山のある場所にラベルシールが貼ってあるので、火山帯の様子が一目でわかります。 地理の学習でも使えますが、火山噴火の災害に対する情報を知るための教材としても使えるでしょう。 (学習時の使い方) 初めに「活火山」とはどんな火山なのか学習します。現在噴煙をあげている火山もあれば、長い時間噴火していなくて火山の側に多くの人が住んでいるような火山があることも知るようにします。 火山が密集している地域から火山帯について調べます。(※この日本地図には左側に「火山帯」の地図が貼り付けてあります。)また、住んでいる場所の近くにある活火山が、もしも爆発した場合の降灰や火山弾・溶岩の広がる地域を調べます。災害時にどう対処するのかを調べてまとめていきます。小学校や特別支援学校では、学年や学部によって取り組む学習範囲は変わるでしょうから、学習の内容が理解できること大事にして取り組めると良いでしょう。 (材料・道具・作り方) ダイソーで売っている「日本地図」・ラベルシールの一番小さなサイズのもの、パソコン・プリンター ※「日本の活火山」国立情報学研究所で検索すると国内の活火山の情報がわかります。 ①国内の活火山が海底火山も含めて84紹介されているので、各火山の名称でグーグルマップを検索してその位置を調べます。 (※例えば霧島山で検索して、マップで位置を調べます。) ②位置がわかったら、日本地図のその場所に小さいラベルシールを貼っていきます。 ③左の写真の地図の左側に貼ってあるのは、日本の火山帯の地図です。火山帯の地図は、「日本の火山帯」で検索すれば幾つも見つけられるので、わかりやすいものを印刷して使います。 |

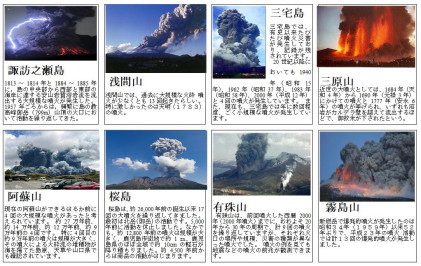

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上の「全国活火山マップ」に貼り、噴火活動が激しい活火山の噴火の様子と噴火の歴史をまとめたカードになります。 激しい噴火活動を見ることとその火山の噴火の歴史を知るで、防災意識を高めることがねらいとなります。 (学習時の使い方) ①「全国活火山マップ」を見て、どこにどんな活火山があるのかを知るようにします。 ②活火山といっても噴火活動をしていない穏やかな火山もありますが、度々噴火する火山についてはカードを見て噴火の様子やその歴史を知るようにします。 ④噴火した時の被害の状態をカードに書かれた火山の歴史から知るようにします。 ⑤防災について考えるようにします。 (材料・道具・作り方) 厚紙、のり、ペーパーカッターかハサミ、火山が爆発したときの写真とその火山の歴史の文章 ①各活火山の噴火時のフリーの写真をネットで集めます。 ②噴火の歴史について検索して調べて、短い文章にまとめます。 ③ワープロソフトでカードにして印刷し、厚紙に貼っていきます。これで完成です。 |

人体の骨格や筋肉・内臓・心臓・胃の画像やイラストを子どもたちの衣服の上に投射できるプロジェクターになります。 この「学研の科学」のプレジェクターには、恐竜や動物・海の生き物を実物大で写せるシートや天の川・プラネタリウムのシートも入っているので、壁や天井に投射して楽しむことができます。特に恐竜は迫力があります。シートは、OHPシートに画像やイラストを印刷すれば自作のシートも作れます。(※左のシートは、自分で作ったシートです、) ※学研のプロジェクターは、3300円というリーズナブルな価格で小学生でも簡単に組み立てられる優れものですが、シートがないと画像やイラストを投射できません。数年前に小型のプロジェクターがパソコンショップで売っていましたが、小型のプロジェクターであれば、パソコンとつないで精細な画像を明るい色調で投射できるので、プロジェクターを活かした授業を進めていきたいのであれば、小型のプロジェクターを購入するのがお勧めです。 「学研の科学」のプロジェクター、インクジェット用のOHPシート(サンワサプライ パソコンショップやYAMADAなど)、パソコンとプリンター、カッター ①一太郎やワードで罫線を何本か作り印刷します。印刷した線のところに付属のシートを置いて、同じ幅の線を決めます。これでシートの幅が決まりました。 ②画像やイラストのフリーのものを探してダウンロードします。 ③画像やイラストをシートの幅に合わせて挿入します。OHPシートに印刷してカッターで切り取ります。プロジェクターのシートを差し込む所に入れて幅がOKなら完成です。 (学習時の使い方) 内臓・心臓・胃・骨格などは、教室を暗くしなくても子どもたちの衣服の上に投射できます。勿論、教室は暗い方が鮮明な絵になりますが・・。恐竜のシートで、は子どもたちに壁い立ってもらいそこに投射すると、実物大の恐竜に食べられそうになる様子が見られます。心臓や胃や内臓・骨格や惑星や星など、プロジェクターで見る前にそれぞれ学習をしてから、プロジェクターの出番という順に学習していきます。 |

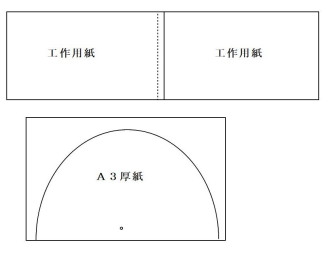

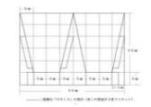

未来の街は、先端技術が発達した夢のような街(大都会)も一部にあるでしょうが、国内の大部分の村・町・市は、人口の減少・災害の頻発・台風被害・過疎化・役所の予算の減少・地震・ガスや水道や橋などのインフラの老朽化に悩ませされているのではないでしょうか。 この町の模型は、みんなで話し合って考えた未来の住みやすい町の形を表したものになります。 (学習時の使い方) 授業では、これから起きるだろう村・町(街)の問題点をクラスのみんなで考え、問題点をメモに書いて黒板やホワイトボードに貼っていきます。その後、その問題点をどういう風に解決するか話し合います。解決策がかかえる困難な点や問題点も考えます。これもメモとして貼っていきます。 問題点や解決策がほぼ出払ったらいくつかの班に別れ、住みよい未来の街(村・町・市・街)を写真の未来の街の一例のように作っていき、全班が街を作れたら発表するようにします。黒板に自分たちが考えた未来の街を発表するのでは、具体的なイメージが湧きづらいですが、写真のように形になると森などの自然と街との関係などもわかりやすくなるでしょう。その町作りのコンセプトも説明しやすくなると思います。 写真の未来の町は過疎化していく町で、インフラの問題や予算の減少を考えて、町の中心に居住スペースや商店・役所・病院・学校等を集約した形になっています。過疎地化する町の問題点は、広いところに家が点在していて電気やガス・電話を引くことや維持に多額の予算がかかることと、買い物などが不便なこと、働く場が少ないことなどが挙げられます。そういった点を自分事として考えるための教材です。 (材料・道具) A3厚紙(ダイソー)、工作用紙、画用紙、空き缶、速乾ボンド、ハサミ |

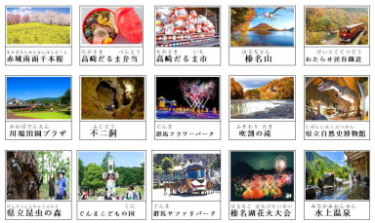

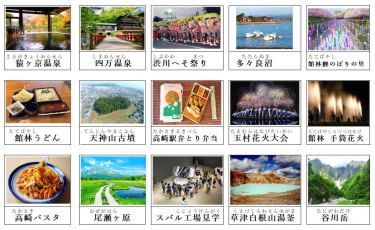

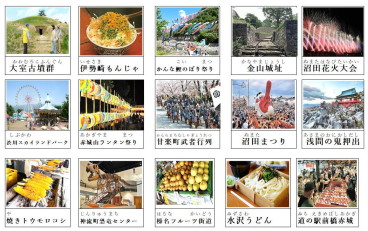

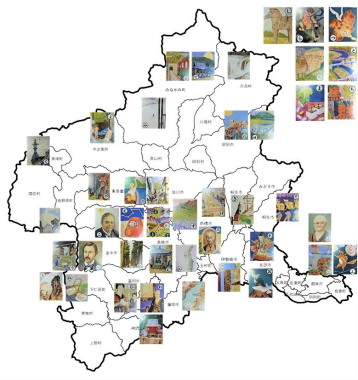

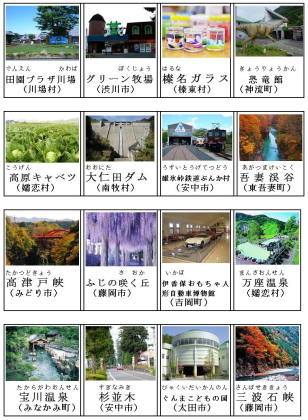

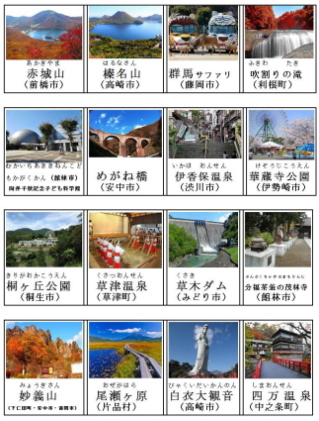

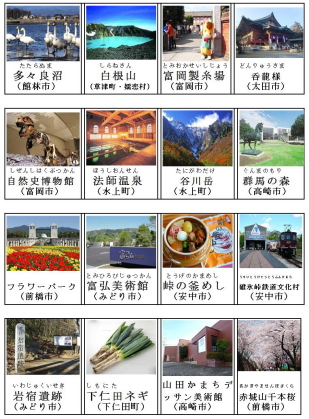

通常の観光マップには、寺社仏閣や世界遺産・ユネスコ世界記憶遺産、歓楽街なども載っていますが、この観光マップは特別支援学校や小学校低学年・保育園・幼稚園児のための観光マップになっています。 大きさは1m10㎝×1m10㎝。 自分が住んでいる都道府県には、どんな魅力があるのかわかるようにしたものです。 住んでいる町のことだけでなく、ここに家族で行ってみたいと思ってくれたら、もう少しこども達の視野が広がるかもしれません。 全部で100カ所ほど載っています。   ○自然の雄大さを感じる場所(尾瀬ヶ原・榛名山・赤城山南面千本桜・妙義山・多々良沼・草津白根山湯釜・吹割の滝・谷川岳一の倉沢・浅間の鬼押出・不二洞) ○自然の雄大さを感じる場所(尾瀬ヶ原・榛名山・赤城山南面千本桜・妙義山・多々良沼・草津白根山湯釜・吹割の滝・谷川岳一の倉沢・浅間の鬼押出・不二洞)○人工物で巨大なもの(高崎白衣観音・邑楽町シンボルタワー未来・八木沢ダム・草木ダム・八ッ場ダム・藤原ダム・天神山古墳・保戸田古墳群・綿貫観音山古墳・大室古墳群・金山城址) ○花火大会(榛名湖花火大会・刀水橋花火大会・甘楽町花火大会・富岡花火大会・境町花火大会・玉村花火大会・妙義山花火大会・前橋花火大会・伊勢崎花火大会) ○テーマパーク(碓氷峠鉄道文化村・群馬フラワーパーク・県立昆虫の森・神流町恐竜センター・こんにゃくパーク・めんたいパーク・伊香保グリーン牧場・薮塚スネークセンター・・伊香保おもちゃ と人形自動車博物館)   ○お祭り(安中遠足・前橋七夕まつり・富岡どんと祭り・甘楽町武者行列・生品神社鏑矢祭・伊香保ハワイアンフェスティバル・RC航空ページェント・箕輪城祭り桐生八木節まつり・渋川へそ祭り・高崎まつり・沼田まつり・赤城山ランタン祭り・尾島ねぷた祭り・甘楽鯉のぼり祭り・大間々祇園祭・中之条とりおい祭り・館林手筒花火・館林鯉のぼりの里) ○お祭り(安中遠足・前橋七夕まつり・富岡どんと祭り・甘楽町武者行列・生品神社鏑矢祭・伊香保ハワイアンフェスティバル・RC航空ページェント・箕輪城祭り桐生八木節まつり・渋川へそ祭り・高崎まつり・沼田まつり・赤城山ランタン祭り・尾島ねぷた祭り・甘楽鯉のぼり祭り・大間々祇園祭・中之条とりおい祭り・館林手筒花火・館林鯉のぼりの里)○動物園と遊園地(華蔵寺公園・群馬サファリパーク・渋川スカイランドパーク・桐生が岡遊園地と動物園・県立ぐんまこどもの国・前橋ルナパーク・カリビアンビーチ) ○温泉(草津温泉・水上温泉・宝川温泉・四万温泉・猿ヶ京温泉・老神温泉・万座温泉・磯部温泉) ○工場見学(カルピスみらいのミュージアム・スバル工場見学)    ○食べ物(川場田園プラザ・道の駅グリーンフラワー牧場・道の駅前橋赤城・榛名フルーツ街道・高崎パスタ・水沢うどん・伊勢崎もんじゃ・館林うどん・太田焼きそば・赤城山焼きトウモロコシ・桐生ソースカツ丼・峠の釜めし・高崎だるま弁当・高崎とり弁当) ○食べ物(川場田園プラザ・道の駅グリーンフラワー牧場・道の駅前橋赤城・榛名フルーツ街道・高崎パスタ・水沢うどん・伊勢崎もんじゃ・館林うどん・太田焼きそば・赤城山焼きトウモロコシ・桐生ソースカツ丼・峠の釜めし・高崎だるま弁当・高崎とり弁当)○県立の施設(歴史博物館・ぐんま昆虫の森・ぐんまこどもの国・向井千秋記念こども科学館・自然史博物館・)○その他(大泉ブラジリアンタウン・わたらせ渓谷鐵道) (材料・道具)(作り方) 群馬県の地図(国土地理院の白地図等)、「地球の歩き方 群馬」、のり、工作用紙、はさみ、色画用紙の大判サイズ(2枚)か色模造紙 ①白地図で余計な他県の地図が載っている部分は、画像ソフト(Windowsのフォト等)で消してしまいます。 白地図の画像を「一太郎」や「Word」に貼り付け、ポスター印刷で印刷します。(縦6枚・横5枚) ②左の写真のように印刷した地図を貼り付けて、群馬県の地図を作ります。 ③左から2番目の写真のように、ハサミで余分な部分を切り取ります。切り取ったら大判の色紙に県の地図を貼り付けます。 ④「地球の歩き方 群馬」の中で地図に使う食べ物や施設・お祭り等を決めて付箋をつけます。 ⑤付箋の付いた場所等のフリーの写真をネットで見つけて印刷します。(上の色々な場所の写真カードです。)印刷したら1枚ずつ切  り取ります。 り取ります。⑥上の右の写真のように、写真カードの裏側に貼る「説明文」を作って印刷し、切り取ったら写真カードの裏側にのりで貼ります。 ⑦写真カードを地図の各市町村のところにのりで貼り付けます。全部貼ったら完成です。 |

群馬県の各市町村の人口を棒状に立体的に表したものになります。大型のモニターの画像を見るよりも、各地域ごとの違いがとてもわかりやすくなっています。 立体的なので、俯瞰して全体を見ることができるので、とてもわかりやすくなっています。 県の地理的な高低差や人口数は地図の下側に貼り付けてあります。(山間部が人口が少ないのがわかりやすくなります。) 右側の表は、各市町村の人口に対する65歳以上の割合をグラフ化したものです。 全国で一番高齢化率が高い「南牧村」は、65歳以上の方が住民の65.6%に達していることがわかります。高齢化率は、町や村が市よりも高いと思っていましたが、この教材を作ってみて高崎市や前橋市の周辺の町は、若い世代の人が意外に多いのがわかりました。大きな市の周辺の町村はベッドタウン化しているようです。 |

「上毛カルタ」は、群馬県で小学生時代を過ごしてきた人であれば、誰でも知っている郷土カルタです。(県や市町村で大会が催されます。)全国の郷土カルタの先駆けのようなものです。 カルタのマップを作ることで、それぞれのカルタがどの市町村のことを言っているのか一目でわかるようにしたものです。 (県のHPから) 『上毛かるた』が誕生したのは、昭和22年12月のことです。このころは、日本が敗戦という悲しい運命に終わった翌々年で、国中が荒れ果て、食べるものも着るものも十分でなく、人びとの心は悲しみや無力感であふれていました。 後に財団法人群馬文化協会の初代理事長となる浦野匡彦氏は、「このように暗く、すさんだ世の中で育つ子どもたちに何か与えたい。明るく楽しく、そして希望のもてるものはないか。」と考えていました。この想いが形となり『上毛かるた』が誕生しました。 ・・・支援学校の同僚で群馬出身の先生とは、「上毛カルタ」の話題になると盛り上がったものです。カルタは、太田市では「太田金山子育て呑龍」・「歴史に名高い新田義貞」、富岡は「日本で最初の富岡製糸」、下仁田は「ねぎとこんにゃく下仁田名産」・・という具合に郷土の名産や観光地・産業、偉人(「和算の大家 関孝和」・・数学の世界的学者)、「平和の使徒 新島襄」・・同志社大学の創設者)などが読まれていて、このカルタを通じて郷土のことがわかりやすく理解できました。 |

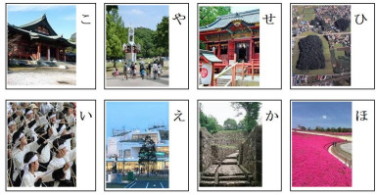

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 自分の住んでいる町や村の郷土カルタをクラスや学年で作る、小学生向きの教材になります。参考例なので、まだ完成形ではありません。 (学習の進め方) 自分たちが住んでいる市や町や村の歴史・観光・産業(農業・工業・水産業)・祭り等の文化を調べます。 子どもたちが身近に感じているものが多く発表されると思いますが、歴史に関しては小学生では難しい面があると思われます。その辺は、先生が古代から近代までの歴史の中で、これは子どもたちに伝えたいと思われるものを用意しておきます。 子どもたちが調べたりしてきたカルタになるものの候補をメモにして、ジャンルごとに黒板に貼り整理します。話し合って候補を絞り込みます。 候補が決まったら、写真を撮るかインターネットで探して絵札の候補にします。 絵札が決まったら、読み札を作ります。ひとつひとつの札をみんなで考えていきます。読み札が決まったら絵札の裏側に書く、その説明文を調べて短めの文章にします。・・ここまでできたらカルタの制作に入ります。 ※上の絵札の読み札の例 「こ 子育て呑龍 大光院」、「い 生品神社で挙兵の義貞(新田義貞)」、「や 野鳥を見るなら こどもの国」、「ひ 東日本で最大の天神山古墳」、「ま 満徳寺 日本で2カ所の縁切り寺」、「よ 義経由来の 冠神社」、「さ 桜並木の 八瀬川散歩」、「え 駅前に市民がつどう美術館図書館」、「か 金山城 不落を誇る池と石垣」、「ほ 北部運動公園は 芝桜とイルミネーション」、「そ 曹源寺 仏が迎えるさざえ堂」、「れ 歴史を感じる 旧金山図書館」、「ら ラジコン機が集まる 航空ページェント」 |

全国の都道府県の人口を立体的に表したマップです。県のラベルの所にはその人口も書かれています。 大型モニターやパソコンで立体的な人口マップを見ることも今の時代では可能ですが、それ以上にわかりやすく都市へ人口が集中していることや東北や中国地方の人口数の少なさが手に取るようにわかることにインパクトがあります。アナログだからこその利点と言えるでしょう。 (材料・道具)(作り方) ①インターネットで都道府県の人口を調べます。 ②工作用紙は、1㎝を30万人として使います。(例 県の人口が300万人ならば、工作用紙の棒の高さは10㎝になります。) ③棒は、ボンドで地図に貼っていきます。県名と人口のラベルは、印刷してL字型にして棒の前か横に貼ります。 |

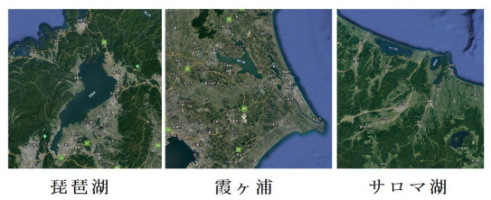

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 例えば、日本一高い山と言えば富士山ですが、では2番目・3番目と言われると「?」になる人が多いのではないでしょうか。(2番目は北岳・3番目は穂高岳と間ノ岳です。) このクイズでは、そういった知識を試すものではなくて、知らなかったことから興味を持って調べてみようとするきっかけを作るクイズです。ちなみに、「日本一活火山の多いところ」は、九州の県でも北海道でもなく東京都です。「人口あたりで日本一病院が多い都道府県」は高知県です。調べてみると驚くことに出会えたりします。 左の写真は日本一大きい琵琶湖・2番目の霞ヶ浦・3番目のサロマ湖ですが、琵琶湖や霞ヶ浦は何県かわかっても、サロマ湖ってどこ?・・ということで調べてみようと思ってもらえたらいいですね。場所だけでなく、その湖の特徴やどんなものがとれるのか、周辺には何があるのかなど、単なるクイズで終わらない広がりをもたせることもできるでしょう。 (学習の進め方) 「日本で一番ジャガイモがとれる都道府県はどこ? 2番目・3番目は?」・「日本で一番晴れの多い都道府県は? 2番目・3番目は?」・「日本で一番人口が少ない県は?2番目・3番目は?」・「日本一市が多い県は? 2番目・3番目は?」・「日本一小麦の生産量が多い県は? 2番目・3番目は?」・「日本一活火山の多い都道府県は? 2番目・3番目は?」・「日本一人口あたりの病院が多い県は? 2番目・3番目は?」等々、色々な内容が考えられると思います。 暗記することが目的ではなく、1番・2番・3番を知ることで、どうしてそうなのかを考えたり、何か地形や天候などの特徴があることに気付くかもしれません。 |

小学生・中学生や特別支援学校の高等部の生徒用の教材になります。地理に関する事柄を暗記するのではなく、「何故、○○なのか?」を考えていく学習になります。 (例)「何故、香川県はうどん県なのか」(うどんの一人あたりの消費量が全国一・うどんに使う小麦粉の生産量日本一)、「何故、青森県はリンゴの生産量が多いのか?」、「何故、○○県は自転車の保有台数が多いのか?」等々、内容を暗記するのではなく、そうなった地理的な面・歴史・天候等から考えていくようにします。 (右のカードは日本地図に貼って、どの地域が各作物の日本一か見てわかるようにするためのカードです。カードは農産品だけでなく工業製品なども用意します。)    (学習の進め方) (学習の進め方)(例)「何故、香川県はうどん県なのか?」 うどんを作るのに必要なものは、「小麦粉・水・塩」ですが、香川県は古くから塩田による塩作りをしていました。香川県は瀬戸内海に面していて、遠浅なのでそれも塩田(※右の写真)作りには適していました。 塩田で塩を作るためには天候が重要で、晴れが多いほど塩作りには適しています。香川県は日本で一番降水量が少ない県です。香川県の南側は四国山地・讃岐山脈があり(※上の左側の写真)、そのため雨雲は山に遮られて高知側は雨が多く(降水量が全国一)、香川側は降水量が少なくなります。塩作りに欠かせない晴天の日が、香川県は多いことが重要なことだと理解できます。 また、香川県はうどん用の小麦の生産量は全国一位。小麦の生産が盛んだった琴平辺りの地形は、土器川の扇状地で水はけがよいため米作りには適していなかったことと、水はけの良さが小麦作りには適していたこともあります。歴史的には、空海(弘法大師)が平安時代の初めにはうどんを香川にもたらしたと言われています。(これは日本で最初と言われています。) 地形・土地・天候・人・歴史から「どうして?」と考えると、真の意味でなるほどと理解できるようになるでしょう。暗記ではなく、色々なことを調べる中で「なせ○○なのか?」がわかるようになることが大事です。 |

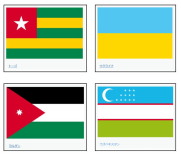

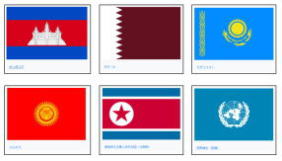

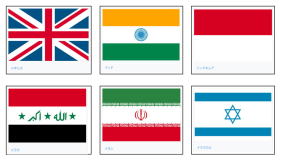

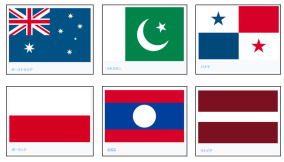

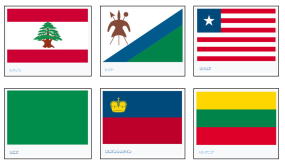

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 世界の国旗をカードにしたものになります。 (学習の進め方) 使い方は色々あると思います。カルタのように使う場合は、その国がアフリカなのかアジアなのかというヒントが入ったが読み札が必要でしょう。 国旗の使い方で、その国の首都や人口などを記入したものがありますが、そういった事柄を知ることよりも、その国の文化面や風景や人々の暮らしぶりについて少しでも触れられるような情報があった方が意味があると思っています。その国や地域に住む人々が、争いがなく食べ物に困らない・医療で困らないような生活を望んでいることを思うと、世界は遠く離れていても私たちと願う思いは一緒なんだと理解できるようになると思います。     (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)フリー素材の画像、厚画用紙、ハサミ、のり ① インターネットでフリーの国旗のイラストを探します。 「フリー素材」 ②画像をキャプチャーするかダウンロードしてフォルダに入れます。     ③上の右の写真のように、「一太郎」か「Word」に画像を挿入していきます。 ③上の右の写真のように、「一太郎」か「Word」に画像を挿入していきます。④プリンターで印刷し、厚画用紙に貼ってからハサミかペーパーカッター(裁断機)で切ります。これで完成。             |

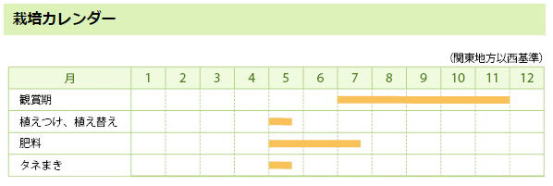

洋服など色々なものに使われている綿を栽培することで、綿を手に取って見る・感触を確かめるなどを栽培する中で体験します。 (栽培の仕方) NHKの「みんなの趣味の園芸」、H・A・M・A木綿庵(ゆうあん)を参照 ①植え付けは5月上旬~中旬。気温が20~25℃。鉢植えの時は、8~10号以上の鉢に植えます。 ②綿毛は水を弾くので、種の周囲に綿毛が残っていたら、一晩ぬるま湯につけ種をもんで綿毛を取り除いてからまきます。 ④水やりは、土が乾いたらたっぷりやります。若苗時期の過湿に弱いので、水を与えすぎないように注意します。真夏の開花期には水を欲しがるので、朝たっぷり水をやります。鉢植えでは、水切れさせないようにしましょう。 ⑤摘心・・樹勢を弱めないと大きくなるばかりで花をつけづらいので、本葉が6枚ほどになった頃、あるいは7月中・下旬頃に摘心()して樹勢を弱めます。 ⑥支柱立て・・枝が折れやすいので、台風の到来期には枝が折れないように支柱を立てます。 ⑦肥料・・・三要素等量の緩効性肥料を規定量、元肥および開花が始まる7月中旬頃まで追肥として施します。肥料を施しすぎると、花がつきにくいので注意します。 (材料・道具) 8~10号以上の鉢、綿の種、土、水 |

土を使わない「水耕栽培」を体験するのにいい学習です ヒヤシンスがの球根が出回る時期は9~11月。水耕栽培をは、11~12月頃始めます。ヒヤシンスは、一定期間寒さに当たらないと花を咲かせない性質なため、室内で育てるためには1ヶ月ほど低温処理してから水耕栽培を始めるようにします。 (材料・道具)(作り方) ヒヤシンスの球根、ペットボトル、カッターナイフ(刃が大きいもの)、ハサミ、水 ①ヒヤシンスの球根を紙袋や封筒に入れて、1ヶ月ほど冷蔵庫の野菜室に入れておきます。 ②水を入れた容器(ペットボトル)に球根をセットします。水の量は、球根の下部にほんの少し触れる程度にします。水は5日から1週間に1回は交換します。このとき、根を傷めないように気をつけるようにします。根が出るまでは、冷暗所に置くようにします。 ④徐々に根が伸びてきたら、少し水の量を減らしてペットボトルの容器の中に空気の層を作ります。 ※参考にしたHP・・Green Snap STOREと TOKIRABO(トキラボ) ①ペットボトルの上から1/3位の所を刃の大きめのカッターナイフで切り落とします。刃が大きい方が切る時により安全です。(※私は切る位置がわかりやすくなるようにビニールテープを巻いています。) ②次に真ん中の写真のようにペットボトルの先の部分をカッターナイフで切り落とします。この時は、球根が下に落ちてしまわない大きさに穴の部分を作ります。 ③ペットボトルを切ったところは、指を切ってしまうことがあるのでビニールテープを巻き付けておくと、子どもたちが触れたときに安全です。 |

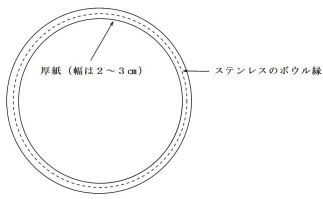

葉脈を作り、その葉をインクで染めたものになります。 (※葉脈を作ること自体が難しいのと、図工・美術の作品作りには大量に作らないと栞等の作品作りができないので、図工・美術の授業にはお勧めしません。理科の学習では、数枚あれば良いので使えるでしょう。) (材料・道具)(作り方) 葉(椿、サザンカ、キンモクセイ、ヒイラギ、ナンテン、クチナシなど葉に厚みがあって葉脈がしっかりした葉)、アルカリ電解水(100円ショップのダイソー)、ステンレスの鍋(※鉄やアルミ製の鍋は不可)、コンロ、厚画用紙か発泡スチロールのトレイ、ダイソーで売っているプリンターの詰め替え用のインク、漂白剤、ゴム手袋(※アルカリ電解水はパイプ洗浄液のような危険性はありませんが、手荒れ防止?で使っています。)、割り箸、漫画等の雑誌、スーパーのトレイ ②鍋を火に掛けて沸騰させないで30分~1時間煮ます。 (※葉が硬い場合は、30分位煮てから10分位沸騰させると、葉の肉が取れやすくなりますが、葉の種類によって煮る温度や時間は様々なので、何度か試していくしかありません。葉肉が硬くてとれないものもあれば、煮すぎて溶けてしまうものもあります。) ④葉脈が表れたら、雑誌に挟んで水気を取ります。 ⑤葉をトレイに置き漂白剤をかけます。10分位したら水で葉を洗います。 ⑥スーパーのトレイを洗剤で洗ってその中に葉を置き、替えのプリンター用のインクをかけて1日置きます。 ⑦インクを水で軽く流したら、雑誌に葉を挟み水気を取ります。乾燥したら完成です。パウチして栞にしたりします。 |

パイプ洗浄液を使って作る「葉脈」になります。(※パイプ洗浄液で葉を柔らかくしてから、重曹で煮立てることは今回はしません。) ※この方法は何回か違う葉で試しましたが、成功率が低かったです。葉が溶けてしまったり、葉の色は抜けても葉の肉が残ったままで取れなかったりしました。今回は重曹を使いませんでしたが、パイプ洗浄液に浸した後に水で洗い、その後重曹で煮るという方法のほうが良いのかもしれません。 (材料・道具)(作り方) 葉(椿、サザンカ、キンモクセイ、ヒイラギ、ナンテン、クチナシなど葉に厚みがあって葉脈がしっかりした葉))、ペットボトル、パイプ洗浄剤、漂白剤、お湯、ゴム手袋、割り箸、歯ブラシ、漫画等の雑誌、カッターナイフ、ダイソーで売っているプリンターの替えのインク、スーパーのトレイ ①ペットボトルの上側をカッターナイフで切り落とします。これを葉を入れるビン代わりにします。 ②葉をペットボトルの中に入れたらパイプ洗浄液を入れ、熱湯を注ぎ入れます。(葉が隠れる位の量になります。(※パイプ洗浄液の量は、お湯5に洗浄液1くらいでやりましたが、その辺は葉の種類にもよるので適当にやって試すしかありません。) ④ゴム手袋をして葉を持ち、水道水を流しながら葉をこすります。葉の肉の部分が落ちて葉脈が表れたら、雑誌に挟んで水気を取ります。 ⑤葉をトレイに置き漂白剤をかけます。10分位したら水で葉を洗います。 ⑥スーパーのトレイを洗剤で洗ってその中に葉を置き、替えのプリンター用のインクをかけて1日置きます。 ⑦インクを水で軽く流したら、雑誌に葉を挟み水気を取ります。乾燥したら完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 「月」は子どもたちも毎日のように見ている筈ですが、特別支援学校では殆ど興味がない子の方が多いでしょう。 あの空に浮かんでいる月にも山や海(?)の地名があり、かつて人間が月に行ったことを知ることは、興味を持つための一助になるかもしれません。 人類が初めて月に着陸したアポロ11号の着陸地点やクレーター(ティゴ・アリスタルコス等)や海の名称(氷の海・静かの海・神酒の海・雨の海・雲の海・しめりの海・危難の海・嵐の大洋・蒸気の海)や山の名称(アルプス山脈・アベニン山脈)が「月」の写真に載っているものになります。 (大きさはA4用紙3×3枚)) NikonCOOLPIX950(倍率83倍、2000㎜相当)、三脚、アポロ11号月着陸の写真 カメラで月の写真を撮り、プリンターで印刷するときにポスター印刷で3×3枚に拡大します。月の地名(海・岬・山・クレータ)の名前を印刷してのりで地名の場所に貼ります。 (※月の写真は、InternetでNASA等の高精細のものがダウンロードできますので、その写真を使うと良いでしょう。) アポロ11号の着陸地点にアポロの写真を貼り付ければ完成です。 |

月や星や地球にある隕石が衝突して作った「クレーター」は、どうやってできたのかを知るための教材になります。 (材料・道具・作り方) ①土と砂と水とセメントを混ぜます。 ②受け皿の下に新聞紙の束を敷きます。(こうすることで木の玉の衝撃を減らします。)木の玉を上から思いっきり力を込めて投げ入れます。 ③セメントがある程度乾いたら木の玉を取り除き乾燥させます。 |

川や池の小魚を捕まえるすぐに作れる簡単な道具です。 (材料・道具・作り方) ペットボトル、きり、カッターナイフ、透明の梱包テープ(100円ショップでも売っています。) 、小石、魚のえさになるもの ①ペットボトル(なるべくならば2リットルの大きいもの)にきりで底や側面に水抜きの穴をあけていきます。 ②右の写真のように、ペットボトルの口側をカッターナイフで切り落とします。 ④口側を切った部分をさかさまにして、ペットボトルに差し込むようにします。透明の梱包用のテープで離れないように貼り付けます。 ⑤ペットボトルにひもを結びつけたら完成です。 |

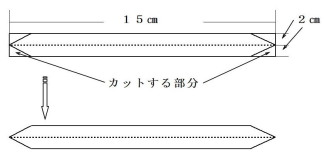

下の扇形のソーラークッカーと同じように、今回の実験(9/21 気温28℃)で卵のできが良かったソーラークッカーの形になります。 材料は、100円ショップ(ダイソー)の「無地アルミガス台シート」で、材料代は100円ちょっとで済みます。特別支援学校のお子さん達でも、高等部くらいになれば作れるでしょう。 小学部や中学部のお子さん達の場合は、エコについての学習をしたり、校外宿泊学習や校内宿泊学習の際に先生方が使って見せるといいと思います。宿泊学習では、活動の時間になかなか余裕がとれないでしょうが・・・。今回のように9月の終わり頃ではなく、7月や8月ならば気温が軽く30℃を越えるので、今回の実験よりも速く卵焼きができると思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページの「パネル式の型版」をご覧ください。 |

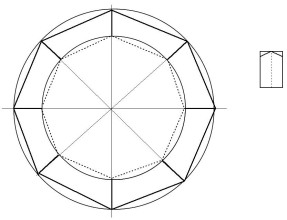

この円盤型は直径が30㎝ほどのものです。ソーラークッカーというと円盤状のパラボラ型を思い浮かべますが、パラボラ型の場合、反射板は鏡やステンレス板等を使っているようで、焦点が結ぶ場所(反射板より上側に浮かしたような状態)に食材を置く仕組みになっています。 今回の実験(9/21 気温28℃)では、反射板に食材を入れたジプロック箱を直接乗せてありますし、ステンレスや鏡を使っていない為か、2時間置いても卵は液状のままの状態でした。・・ということで、このままではだめですので、食材を置く場所を高くするなどして再挑戦です。作り方自体は簡単なので、もう少し検討してみます。 |

この扇型は、今回の実験(9/21 気温28℃)でもっとも卵のできが良かった形になります。扇の部分は100円ショップ(ダイソー)の「無地アルミガス台シート」で、下のお椀のような部分は同じく100円ショップ:ダイソーの「ステンレス深型ボール(中)です。材料代は200円ちょっとということになります。 児童生徒が授業で作って、夏の30℃を越える暑い日に戸外で使えば、簡単な調理ができるでしょう。特別支援学校でも高等部のお子さん達なら作れるでしょう。お子さん達が作れない場合でも、教員の作るエコ学習の為の教材として有効なものになりそうです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページの「パネル式の扇型の型版」をご覧ください。 |

下で紹介している「テルケス型の型版」の右側の型版(工作用紙4枚で1セット)を基にして作ったものです。左側の型版は工作用紙2枚(1セット)で作れるので大きさが小さくなります。 このテルケス型の方は、工作用紙4枚(1セット)で作るものですので、大きさが倍以上あります。児童生徒が作る場合は、ステンレスで作るのは材料代もかかるし手指を切りやすいのでお勧めしませんが、その場合は、100円ショップのアルミガス台シートを使うか、工作用紙で作って組み立てる前にアルミのテープ(100円ショップで売っています。)を用紙に貼れば、ステンレスで作るような難しさも危険性もありません。 もちろんステンレスのような反射はできませんが・・。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページの「テルケス型の型版」をご覧ください。 |

パネル型の扇形は、夏に実験したところ私が思っていた以上に熱効率の良いタイプでした。この「クッカーの8」は、「クッカー5:パネル型の扇型」と同じ作り方ですので、材料・道具・作り方は、そちらをご覧になってください。 台紙に100円ショップで売っているアルミガス台シートを使うのも同じですが、台紙のサイズが「5」の2倍ほどあるので、反射板他の面積も大きくなっています。また、反射板の底になるステンレスのボウルのサイズも「5」よりも直径が5㎝ほど大きい物(直径26㎝でホームセンターで売っていたもの)を使っています。 クッカーを載せる台は100円ショップで売っているPP板を丸めて作り、台の下には平らな状態のアルミガス台シートを敷くことで、反射する面を大きくします。食品は、ボウルの上に直接置くのではなく、ボウルの縁前後の高さに空き缶等を活用して置くようにします |

夏に熊谷市で行われる小学生と親御さんとを対象にした「親子で手作りおもちゃ体験」のワークショップの為のソーラークッカーの試作品です。下のミニタイプを作る前に100円ショップ(ダイソー)のガスレンジの下に敷くアルミシート2枚を使って作ったものです。 100円ショップで売っているケーキを焼く時に使うパンを2個使って蓋をした状態で、7月くらいになったら熱効率がいいかどうか試していく予定でいます。形の関係で風に弱いので、空き缶の下に板を敷いて固定し、重しになるようにしていきます。 学校で使うような場合は、下のミニサイズよりもこちらの大きいサイズのものの方が、お子さん達が見ていてわかりやすいでしょう。 |

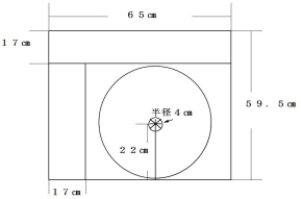

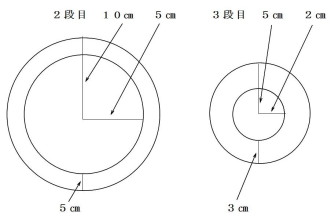

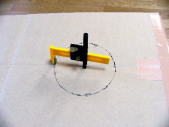

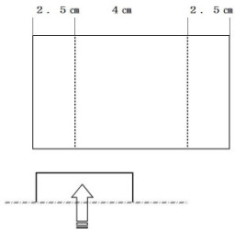

夏に行われる小学生と親御さんとを対象にした「手作りおもちゃ」のワークショップの為のソーラークッカーのミニタイプです。上のソーラークッカーを小さくしたもので、上のクッカーは、アルミシートを2枚使っていますが、こちらは100円ショップで売っているガスレンジの下に敷くアルミシート1枚で作れるようになっています。 左の寸法図は、アルミシートのサイズで作ってあるものです。円はコンパスで描き縦線を切って中の小さな円は、切り抜かないで4~8分割くらいに切って空き缶に貼り付ける際ののりしろのような使い方をします。 2本作れる長方形の部分は両面テープで貼り合わせ、より太陽光が集められるようにパラボラ型(円盤状)の背側にぐるりと巻くような形にしてビニールテープかダブルクリップで端をとめます。空き缶の上には、100円ショップで売っているケーキ作り用の鉄の容器(黒色)を置いて調理します。容器が2個あると蓋ができて熱効率も高くなります。 |

パラボラ型のように光を一点に集中できないので、できるだけ光を反射・拡散できるようにしたタイプのものになります。 ドームを作るやり方で形を作っている変形ドーム型です。 ※5/11・気温28°快晴で、30分間で卵焼きは完成しました。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

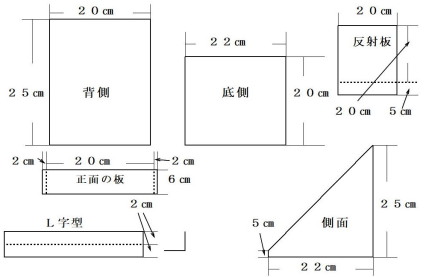

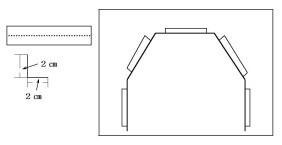

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 温まった空気が逃げづらくしたタイプのソーラークッカーです。 (材料・道具・作り方) 透明アクリル板かダイソーの透明の下敷き、厚紙(ダイソー)、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、ハサミ、定規、ペン、スティックのり、アルミフォイル ①右の図のように厚紙を切って(側面は2枚)、底側・背側・側面側・反射板にスティックのりでアルミフォイルを貼り付けます。 ③L字型は、底側・側面側・背側を貼り合わせる際に使います。また、真ん中と左の写真のように箱の正面の上・下側と側面の所に貼り付けます。このL字型が、下敷き(または透明アクリル板)を乗せる部分および落下防止部分になります。 ④透明の下敷きか透明のアクリル板を取り付ければ完成です。 |

温まった空気が逃げづらくなっている、ステンレスのボウルと透明のプラスチックのボウルを使ったソーラークッカーです。 このソーラークッカーは、下の「パネル型」と組み合わせて使うと熱効率が上がります。 (材料・道具・作り方) ステンレスのボウル・透明の樹脂製のボウル(どちらもダイソー)、金属製のグリドル(ダイソー 金属製であれば別のものでもOK)、厚紙、コンパス、速乾ボンドか速乾セメダイン、グリドルの乗せるための木材(今回使うのは、ダイソーで売っていた丸い木の棒)、両面テープ  ①ステンレスのボウルが太陽の熱で熱くなるので、プラスチックのボウルとステンレスのボウルの間に厚紙で作ったリングを用意します。厚紙にボウルの縁の円よりも大きな円(リング)を自作のコンパスで2個描きます。(※自作のコンパスの作り方は、下の「ソーラークッカー パネル型」の所に書いてあります。) ①ステンレスのボウルが太陽の熱で熱くなるので、プラスチックのボウルとステンレスのボウルの間に厚紙で作ったリングを用意します。厚紙にボウルの縁の円よりも大きな円(リング)を自作のコンパスで2個描きます。(※自作のコンパスの作り方は、下の「ソーラークッカー パネル型」の所に書いてあります。)②2枚の厚紙のリングを速乾ボンドか速乾セメダインで貼り付けます。 ③丸い樹の棒の下に両面テープを貼り、ステンレスのボウルの底の真ん中辺りにに貼ります。 ④グリドルを丸棒の上に乗せます。ステンレスのボウルの縁に厚紙のリングを乗せて、その上に透明のボウルを乗せれば完成です。 ※目玉焼きを作る時は、グリドルに少量の油をひき卵を割り入れたら、グリドルにラップをして透明のボウルで蓋をします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 正三角形と正方形を組み合わせて作る、ソーラークッカーの簡単版になります。 (材料・道具・作り方) 厚紙(ダイソー)、アルミフォイル、定規、ペン、ハサミ、スティックのり(※普通ののりよりも薄く平に塗れるので・・)、速乾ボンド(または速乾セメダイン) ①正三角形(7枚)と正方形(1枚)の一辺の長さは15㎝です。厚紙で正方形と正三角形を作ったら、ハサミで切ってから下の左の写真のようにアルミフォイルにスティックのりで貼り付けます。 ②下の写真の左から3番目のように、正方形の左右と後ろ側に三角形をL字型の厚紙で速乾ボンド(または速乾セメダイン)で貼り付けます。(※右の図のL字型の左右の尖った形は、三角形を貼ったときに飛び出す部分をあらかじめカットした形になっています。) ③下の写真のように三角形を順番に貼り付けることでソーラークッカーは完成します。 ※ソーラークッカー自体の大きさはさほど大きくはないので、光(熱)を集めるのは少なめになります。 |

正三角形と正方形を組み合わせて作る、ソーラークッカーの簡単版になります。上のクッカーに三角形の反射板を上に2枚・横に左右1枚ずつプラスしたものになります。 (材料・道具・作り方) 厚紙(ダイソー)、アルミフォイル、定規、ペン、ハサミ、スティックのり(※普通ののりよりも薄く平に塗れるので・・)、速乾ボンド(または速乾セメダイン)、 ※作り方は、上のクッカーと同じです。 |

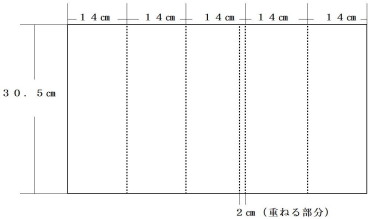

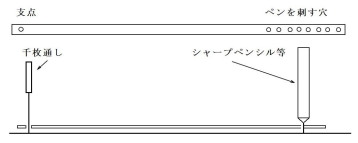

パネル式のソーラークッカーです。パネルの部分に太陽の光を反射させて、鉄の容器を温めるタイプのものになります。 ソーラークッカーとしては、一番簡単に作れるものになります。 (材料・道具・作り方) 厚紙(A3 ダイソー)、アルミフォイル、定規、ペン、ハサミ、スティックのり(※普通ののりよりも薄く平に塗れるので・・)、速乾ボンド(または速乾セメダイン)   ①右の図のように厚紙2枚貼り付けて、幅が14㎝になるように折って折れ線を作ります。 ①右の図のように厚紙2枚貼り付けて、幅が14㎝になるように折って折れ線を作ります。③台になる厚紙にアルミフォイルをのりで貼り付けます。 ④パネル部分の下側にL字型を速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り付けます。 ⑤パネルを台のL字型に貼り付ければ完成です。 パネル式のソーラークッカーです。パネルの部分に太陽の光を反射させて、鉄の容器を温めるタイプのものになります。 上の五角形タイプではなく、半円状タイプになります。 (材料・道具・作り方) 工作用紙(2枚 ダイソー)、厚紙(A3 ダイソー)、アルミフォイル、自作のコンパス。定規、ペン、ハサミ、スティックのり、速乾ボンド(または速乾セメダイン) ①右の図のように、工作用紙2枚を貼り付けて横長な1枚にします。(これが反射板になります。)   ②この横長の工作用紙に、アルミフォイルをのりで貼り付けます。アルミフォイルが貼れたら、少し丸くなるように両手を使って丸めます。 ②この横長の工作用紙に、アルミフォイルをのりで貼り付けます。アルミフォイルが貼れたら、少し丸くなるように両手を使って丸めます。③厚紙の台紙に右の図のように大きな半円を自作のコンパスで描きます。 ※自作コンパスは、右の図のように厚紙を細長く切ったものに支点となる所とペンを差し込むところにキリや千枚通し等で穴を開けて作ります。 コンパスを使う際には、図のように円の中心になるところに千枚通しを刺し、右側の穴の方にペンを差し込んで円を描きます。 ④上の右の写真のようにL字型を台紙の円の周りに速乾ボンドで貼り、そこにアルミフォイルを貼った工作用紙を貼っていきます。 ⑤台紙の円の内側にアルミフォイルをのりで貼り付ければ完成です。 |

※下の表は、写真の左が密閉式タイプ・三角と四角の組み合わせの反射タイプ・金属と樹脂製のボウルの密閉型のクッカーと扇型の反射板を合わせたタイプ・黒く塗った空き缶・空き缶です。 11:00からスタートして、1時間後の12:00・2時間後の13:00・3時間後の14:00に水温計で測った水温になります。予想どうりボウルの密閉型と反射板を合わせたものが、一番水温が上がりました。

|

ソーラークッカーの中でパラボラ型が一番熱効率が高いものと言われています。このソーラークッカーは、子どもたちが作るものではなく、先生が子どもたちにエコ学習の中で見本として見せる・実験する教材教具になります。 大きさは直径が約55㎝。 |

鏡の部分が4枚だけで、取り付けはボルト・蝶ナットで行えます。サイズは上のパラボラ型よりも一回りコンパクトになっています。(大きさは、直径が約48㎝。) 子どもたちが作るものではなく、先生がエコ学習で、卵や肉を焼いて見せたり、水を湧かしてみせる際に使用するものになります。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているアルミシート(アルミガス台シート)で作るソーラークッカーはたくさん作りましたが、こちらはダイソーで売っている透明のボウル2個を合わせたタイプになります。 これですと持ち運びが楽になるのと2個で蓋をできるので風の影響を受けないところが利点になっています。風の影響を受けないので、温度が上がりやすいのとソーラークッカーが倒れづらくなります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

テルケス型のソーラークッカーの型版です。 ソーラークッカーには、「パラボラ型」・「熱箱型」・「パネル型」・「多面体集光型」・「テルケス型」という各種のタイプがあります。教材として作る場合、『材料になるものがすぐ手に入る・材料代が余りかからない・子どもたちでも短時間で簡単に作れる・教材としてのねらいを達成できる』というものでソーラークッカーは作りたいものです。 簡単に手に入る・材料代がかからないということで、100円ショップの台所用品コーナーにある「無地アルミガス台シート」(70×55㎝)を材料にしていますが、ここでは複数の児童生徒が制作しやすいように型版を工作用紙(100円ショップ:ダイソー)で作ってあります。 この型版を利用してアルミガス台シートで作っても良いし、㎝単位のメモリの入っている工作用紙で作ってアルミホイルを貼ってもいいかと思います。アルミホイルは両面テープで貼りますが、その場合スポンジでアルミ箔を伸ばす感覚で貼っていくとしわになりずらいです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

ソーラークッカーのミニミニ・パネル型の型版です。 このクッカーは、一番簡単に作れるクッカーです。保育園児や幼稚園児・特別支援学校の小学部のお子さん達でも作れるでしょう。用紙を大きいもの(100円ショップで売っているアルミガス台シート)にすれば、真夏であれば、目玉焼きも作れるでしょう。型版を参考にしてガス台シートの裏側に線を引き、線をはさみで切ったら、セロテープかビニールテープかガムテープで切った線のところを貼れば完成です。1回折るだけで右の写真のような形になります。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

上で紹介している「ミニミニパネル型」の大型バージョンと言えるものです。違いは三角形になった形の上の部分を折り曲げることができるので、パネルの枚数が増えるようになっています。 また、台紙(100円ショップのアルミガス台シート)がミニミニの2倍近くあるので、パネルの面積が広くなる分熱効率も高まります。上で紹介している「パネル型の2」が実物です。作り方が簡単な割に目玉焼きが作れたソーラークッカーです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

作るのが一番簡単なタイプのソーラークッカーの型版です。 円盤状ですり鉢のような形になるので、パラボラ型と同じように光が集まる場所がパネルの底ではなく、底から浮いた場所になります。高さのあるビール等の空き缶を底の部分に置いて、熱する食品は空き缶の上に乗せるようになります。すり鉢の形状は、傾斜がきつくなるほど熱が集まる場所が底に近くなっていきます。作るのは簡単ですが、熱が集まる場所(底からの高さ)を選ぶのが難しくなるクッカーです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

上の「ソーラークッカー5」の型版です。 型版は工作用紙で作ってありますので、サイズ的に小さくなっていますが、作る際にはできるだけ大きな台紙(100円ショップで売っている無地のアルミガス台シート 70㎝×55㎝)を使った方がいいでしょう。この型版は、100円ショップのステンレスボウルに合わせたものですので、ボウルの大きさや台紙の大きさに合わせてスリット部分(ここにボウルの縁を入れて安定させます。)のサイズを変える必要があるでしょう。パネルの面の面積が広いほど光を集めやすいからです。 また、「ソーラークッカー5」では、底の部分は100円ショップのステンレスボウルを使っていますが、できれば家庭にあるような大きめのボウルの方がいいと思います。型版は、100円ショップのボウルでは少々小さく感じます。このクッカーは、予想以上に熱効率が良かったものですので、円盤状のパネル型よりもお勧めです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)絵本や図鑑は、地球上の色々な動物や昆虫や植物などの生き物についてわかりやすく教えてくれます。 また、星のこと宇宙や海や川や山のことや身近な職業や仕事の内容なども教えてくれます。勿論、それだけでなく、歴史についても恐竜や電車や働く車のことや世界中の色々な風景も・・。 絵本や図鑑は、子どもたちの世界を広げるとてもいい教材になります。   絵本や図鑑は、私が高等部や中学部にいた時によく使った教材です。そのまま使ったり、よりわかりやすくした教材にして使ったりしました。教室に置いておくと電車の好きな子たちや昆虫の好きな子は、絵本や図鑑の内容について私と話が盛り上がったものです。 絵本や図鑑は、私が高等部や中学部にいた時によく使った教材です。そのまま使ったり、よりわかりやすくした教材にして使ったりしました。教室に置いておくと電車の好きな子たちや昆虫の好きな子は、絵本や図鑑の内容について私と話が盛り上がったものです。子どもたちは、書かれていることを記憶する必要はありません。子どもたちが興味を持つことが広がることで、世界がひろがっていけばいいのだと思います。本屋に行ったら、特別支援教育の本だけでなく絵本や図鑑にも目を向けることをお勧めします。 |

投票の学習の時に使う「投票用紙」です。投票箱とセットで使うことになります。 モデルは、衆議院議員選挙の「投票用紙」ですが、市町村の議員選挙・市町村長の選挙・知事の選挙・国会議員の選挙とその選挙ごとに作れば良いでしょう。 (学習時の使い方) 学校で模擬投票の学習をする際に、ただの紙に候補者の氏名を書くのではなく、できるだけ本当の選挙の際に使われる投票用紙に近いものを使うことで、生徒達には緊張感を持って臨んで欲しいと思います。 18歳になった生徒が投票場(学校の学習では教室)に行き、係員(教員)から投票用紙を受け取って候補者名を書いて投票箱に入れるまでを学習するとして、できるだけ本物に近い設定を行っていかないと、実際の投票で生徒が困惑してしまうということもあるかもしれません。できるだけ本物に近い教材や場の環境設定をすることで、本当の投票時にスムーズに投票ができるようにしてあげたいと考えます。 投票の学習では、候補者をどういった基準で選ぶかが一番大事なところですが、現実では大人であっても候補者が本当のことを言っているのか・行っているのかはわかりません。生徒達にどういう点をしっかり考えてもらうか、それがなんとも難しい点ですね。 |

選挙制度が変わり18歳から投票ができるようになりました。私が高等部にいた頃、生徒達が卒業した後のことを考え、高等部の先生方で話し合って投票・選挙について授業を行うようにしました。 この投票箱は、できるだけ本物の投票箱に似せた厚画用紙製の「投票箱」です。 私が高等部にいた時は、投票箱は段ボールの箱に穴が開いただけのものでしたが、先生方と話し合った際に、「実際の投票で学校の授業で使っている投票箱と本物の投票箱があまりにも違っていたら、子どもたちは戸惑うんじゃなかろうか・・。」という意見が出ていました。 郵便ポストもそうですが、教材のポストと本物のポストがあまりにも外見が違っては、学習の狙いさえ損なうのではないでしょうか・・。ポストにせよ投票箱にせよ、「ここにいれてください。」と先生に言われれば子どもたちはそうしますが、できるならば実生活の中で使われているものは、本物に近い外見のほうが、子どもたちにはすんなり受け入れられるでしょう。子どもたちの目に教材がどう映っているかといった子ども側からの視点が求められると思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

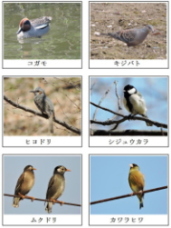

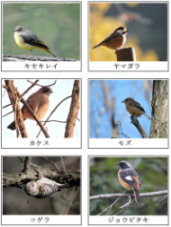

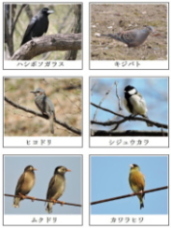

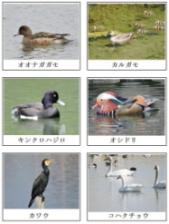

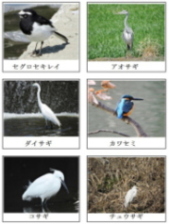

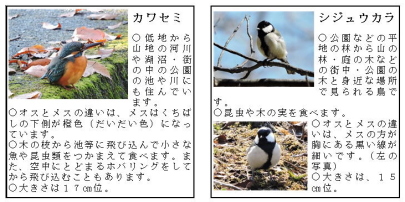

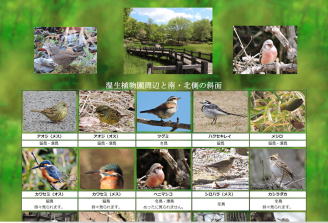

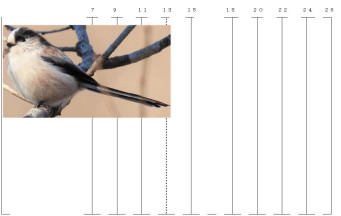

家の近くの公園や川や池・林や里山など身近な場所にいる野鳥をカードにしたものです。 特別支援学校の子ども達は、鳥には余り興味がない子が多いというか、殆ど興味もないし鳥の名前なんて知らないというのが現状ではないでしょうか。 知らないから困るというほどのこともありませんが、自分の身の回りにある世界・環境について知っていると、子どもたちの見えてくる世界も広がっていくと思います。 鳥の名前を覚えられなくても、「あれ? あの鳥はスズメじゃないみたい。」とじっと観察出来るようになるだけでもいいと思います。心配なのは、川や沼や池という場所は水難事故がおきやすい場所ですから、そういった場所に行く際には、必ずお父さんやお母さんとが同伴していることが条件でしょうね。     (学習時の使い方) (学習時の使い方)この「身近な野鳥のカード」は、小学校では鳥の観察の学習で使えるでしょう。 カードの裏側には、簡単な鳥の生態(見られる場所・どんなものを食べるか・大きさ・オスとメスの色等の違い)が書いてあります。水辺に住んでいる野鳥・公園や森や林に住んでいる野鳥を調べる際に使える教材になると思います。 (作り方) この教材の写真は、私が趣味で撮った写真を使っていますが、そういったデータがない場合は、インターネットで鳥の写真を集めるしかないでしょう。鳥の名前や特徴等は、野鳥の図鑑を見て写真のところに記載してカードにしていきます。学校周辺で野鳥が見られそうな場所については、地域ごとに「日本野鳥の会」の支部の方々がHPで紹介してくれていることが多いので、その情報を参考にして何度か先生自身が足を運ぶようにするといいでしょう。 |

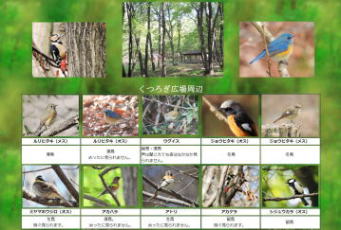

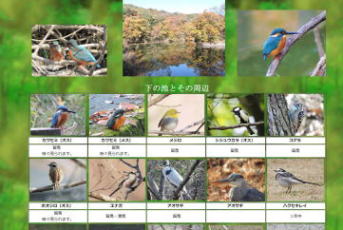

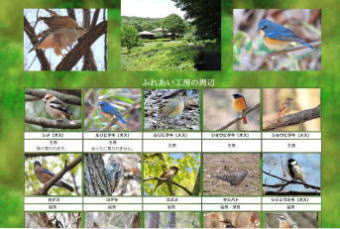

子ども達が住んでいる地域の公園や河川や里山にいる「野鳥」を観察する際に使えるデジタル『野鳥図鑑』です。 特別支援学校のお子さんや小学校のお子さん用の教材になります。大型のディスプレーで見たり印刷して資料として使えます。 今のお子さん達は、知っている鳥がスズメや鳩やカラスくらいというお子さんが多いでしょうが、自分たちの住んでいる身近な所に色々な鳥がいることを知ることは、子ども達の知っている世界が広がる一助になるでしょう。 本の図鑑で見るよりも、自分の知っている身近な場所で見られる鳥はこんなにもあるんだという伝え方の方が、子ども達に興味関心を湧かせてくれるでしょう。このデジタル図鑑は、私の家の近くの「ぐんまこどもの国」にいる野鳥を撮ったものです。 こどもの国には、近くの小学校のお子さん達が巣箱をたくさん設置しています。自分たちが巣箱を設置している場所にどんな鳥がいるのか観察ポイントごとに見られる鳥の写真を載せてあります。 詳しくは、このHPの『ぐんまこどもの国の野鳥』のページをご覧ください。(『ぐんまこどもの国の野鳥 観察ポイントを歩く』のページは、11月~3月にこのHPで紹介しています。) |

私の住む太田市の蛇川とその周辺の畑等で見られる野鳥をデジタル図鑑にしたものになります。 カワセミ・鷺・鴫・セキレイ・キジ・モズ・カワラヒワ・ジョウビタキ等の25種類の野鳥が載っています。この蛇川の近くにはいくつかの小学校がありますので、お子さん達が野鳥観察をする上で参考になる教材になっています。観察ポイントとそこで見られる野鳥を載せてありますので、どの場所に行けばこんな鳥が見られるということがわかりやすくなっています。 野鳥を見つけるのはなかなか難しいのですが、観察する場所がわかれば効率的に見つけることができます。大型のディスプレーで見たり印刷して資料として使えるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上で紹介している「身近な場所の野鳥図鑑(公園編)」の新しいものになります。 鳥の種類が大幅に増え、写真もよりわかりやすい大きさに変わっています。 「留鳥」・「漂鳥」・「夏鳥」・「冬鳥」・「旅鳥」などの説明や、公園内の観察ポイントでどの程度見られるかなどもわかるようになっています。   身近な場所でもたくさんの野鳥を見ることができるということがわかる教材です。特別支援学校のお子さんたちや小学生向けの教材になります。    |

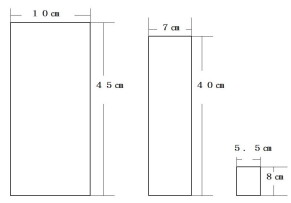

「野鳥図鑑」では、個々の野鳥の全長を左下の図のように、くちばしの先端から尾の端までの長さとして15㎝・24㎝・50㎝というように書いてありますが、なかなか数字だけでは鳥の大きさは実感できません。 この教材は、鳥の全長(全身大)を見てわかるように鳥の写真を印刷して全長をわかるようにしたものです。 写真のカラス(※写真のカラスは、ハシボソガラス)は、全長が50㎝ありますが、手に取ってみるとこんなにも大きかったのかと驚きます。自分がイメージした大きさの1.5倍くらいある感じでした。スズメも小鳥と思っていたのに、全長が15㎝もある結構な大きさです。離れて見ていると小さく見える鳥も、手元で見るとこんなにも大きかったんだと実感できる教材です。  (※ 取り上げている野鳥は、カラス 全長50㎝・アカゲラ 全長24㎝・スズメ 全長15㎝・モズ 全長20㎝・メジロ 全長12㎝・カワセミ 全長17㎝・ルリビタキ 全長14㎝・エナガ 全長14㎝) (※ 取り上げている野鳥は、カラス 全長50㎝・アカゲラ 全長24㎝・スズメ 全長15㎝・モズ 全長20㎝・メジロ 全長12㎝・カワセミ 全長17㎝・ルリビタキ 全長14㎝・エナガ 全長14㎝)(材料・道具・作り方) 野鳥の写真、厚紙、のり、ハサミ、定規 ①「一太郎」などのワープロソフトで、罫線を縦に等間隔で引いていきます。それを印刷します。 ②印刷した罫線の横の長さを測り、10㎝・12㎝・・と線と長さが合うところを残していきます。 ③鳥の写真を挿入して、長さを合わせてから印刷します。 ④印刷したものを厚紙に貼り、はさみで切って鳥の形にします。 (※印刷した用紙は普通紙でしたが、写真用の光沢紙を使えばもっときれいな鳥の姿が見られるでしょう。) |

寸法が書かれているスクリーンに野鳥の像を投射することで、実際の野鳥の大きさが一目でわかるようにしたものです。 部屋のカーテンをしめれば写真よりも鳥の様子はハッキリと映し出せますが、部屋が明るいとちょっと見づらい感じです。上の教材「鳥の大きさ」のほうが手に取ることができ鳥の姿や体の色もわかりやすいので、そちらのほうがいいと思います。 |

細い針金で作るアメンボウです。このアメンボウが水に浮くと、「あれ、どうして?」とお子さんたちは思うでしょう。 アメンボウがどうして水に浮くことができるのかその理由を考える教材になります。  (道具・材料・作り方) (道具・材料・作り方)100円ショップで売っている針金ので一番細いもの、はさみ ①針金を5~6㎝の長さではさみで切り、2本作ります。 ②2本の針金を十の字にして、真ん中で交差させます。 ③ねじってアメンボウの身体部分を作り、足の部分をX字のようにして左の写真のような形にします。 ④足の先端を2㎝位にして、針金の先端を少しだけ浮かせます。平らな所に置き、バランス良く4本の足が平らな面についているか確認します。 ※水の上のゆっくり浮かべるとアメンボウの完成です。 |

2本のペットボトルをつなげることで、水の渦巻きを作り出す「トルネード」です。渦巻きが作り出される様子を目の前で見て理解できるので、子どもたちにも興味深く観察できます。 特別支援学校の教材というよりは、小学校の理科の教材として使えるかもしれません。特別支援学校では、自然の仕組みのひとつがわかりやすく説明できるという点ではいいものです。 (材料・道具)(作り方) 炭酸飲料のペットボトル2本(できれば2?の炭酸飲料のペットボトル。ペットボトルは炭酸飲料のものが円筒状になっているのでいいです。)、はさみ、きり、ビニールテープ、ウルトラ多用途ボンド ①ペットボトルのキャップ2個にきりで穴をあけます。(大体中心の所に) ②きりであけた穴は小さいので、プラスのドライバーを差し込んで穴を広げます。その後、左の写真のようにハサミの刃先を穴にさすようにして回し、穴を大きくしていきます。 ④2個のキャップがウルトラ多用途ボンドでついたら、ビニールテープでぐるりと巻きます。 ペットボトルの片方にはめます。 ⑤キャップのはめていないペットボトルに水を入れます。 ⑥水の入っているペットボトルに、水の入っていないほうのボトルのキャップをはめます。これで2本のボトルがつながりました。 ⑧渦ができたら水の入っていない方のペットボトルを平らな床面に置きます。トルネード(渦)の様子を観察します。 ※水が下側のペットボトルに全て落ちたら、また同じように回転させ渦を作って見ます。 |

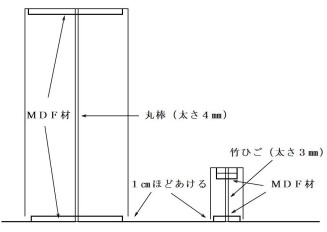

地震の時に短周期の揺れと長周期の揺れで建物はどう揺れるのかを目で見て理解するための教材になります。 小刻みに土台の板を左右に揺らすと高いビルはさほど揺れませんが、一般家屋はガタガタと激しく揺れます。土台の板をゆっくり左右に大きくスライドすると、一般家屋は殆ど揺れませんが、高層住宅のほうは大きく左右に揺れます。 一般家屋は短周期の揺れで家がガタガタと激しく揺れますが、高層住宅ではあまり揺れは起きません。一方、長周期の揺れでは、一般の家屋はあまり揺れませんが、高層住宅は大きくゆっくりと揺れます。東北の震災の際に、東京の高層住宅や商業ビルがゆっくりと横に数mも揺れた映像が長周期の揺れです。 |

上の「地震時の建物の揺れ」と同じで、地震の時に短周期の揺れと長周期の揺れで建物はどう揺れるのかを目で見て理解するための教材になります。 ※建物を左右に揺らすと上の教材と同じような揺れ方になりますが、上の教材の方が、揺れ方はわかりやすいというかイメージしてたような揺れ方になるので、どちらかと言うと上の教材の方がいいかもしれません。 (材料・道具)(作り方) 丸棒(4㎜ ホームセンター)、竹ひご(3㎜のものをカッターナイフで削って太さが1㎜位にします。)、工作用紙、厚紙(ダイソー)、MDF材(ダイソー)、速乾ボンド、ボール盤、カッターナイフ   ①作り方は、右下の寸法図の寸法のように工作用紙を箱形に作っていきます。 ②土台になるMDF材や蓋に当たる部分に丸棒や竹ひごの支柱をさしこむ時に、垂直に穴があいてないと傾いてしまうのでボール盤で穴を開けます。電動ドリルでは、垂直に穴を開けるのは難しいです。 ④建物の前のコの字型の工作用紙は、建物が土台から1㎝ほど浮いているのを隠すために貼ってあるものです。 |

ヒヤシンスを使った水耕栽培の為の教材になります。ペットボトルの大きいものを使っています。 小学校のお子さん達が、自分で水耕栽培の容器を作る活動をするには最適なものと言えるでしょう。手に入りやすいペットボトルとカッターナイフかペットボトル用のはさみを使えば簡単に作れます。 特別支援学校のお子さん達の場合は、ヒヤシンスの球根から根が伸びていき花を咲かせるまでの観察にいいでしょう。根の伸びる様子が、透明のペットボトルではわかりやすいからです。1人に1個づつ用意してあげ、名前をつけて観察学習を行えるようにしていきます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

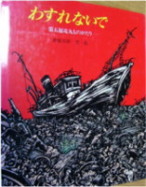

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 絵本には、子どもたちのイマジネーションを広げる力があるとともに大切なことを訴える力があります。良質な作品は、大人が読んでもその良さがわかります。 ここで紹介する絵本は、平和であることがいかに大事なことか、子どもたちに教えてくれる教材にもなるものです。 戦争がもたらす日常世界の破壊や原爆がもたらした悲惨な事柄を静かにたんたんと語りかけてくれる内容の絵本です。高等部の生徒にはこういった教材で平和について考える機会を設けたいものです。私が高等部にいた時に、これらの絵本を使った「平和を考える」授業がおこなわれていました。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 障がいには、知的障がい・身体障がい・視覚障がい・聴覚障がいなど色々な障がいがあります。子どもたちが「絵本」を通して色々な障がいを知ることは、人権意識につながるでしょう。心の優しいたくましい青年になってほしい思いを込めて。 知的の障がいをもつ子どもたちは、体が不自由な子どもたちのことをどれほど知っているでしょうか。また、その逆に肢体不自由のお子さんたちは、どれほど知的障がいのお子さんたちのことを知っているでしょうか。自分の障がいを知るだけでなく、他の障がいについても知ることは大事です。 今まで知らなかった気付かなかったことを知ることで、子どもたちの見る世界が広がっていくでしょう。私たちの学校にいる子どもたちには、心の優しい青年になってほしいと願っています。勿論、小学生や中学生や高校生においてもそうですね。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)世界の地理を学習する時に、子ども達が興味を持っているお金を教材として活用すると、より外国を意識してくれるようになります。 このコインは、数10カ国を旅行した私の兄からお土産としてもらったコインの一部ですが、授業で教材として使いました。         外国のお金は日本のお金とは絵柄や色や形が違うという驚きを子ども達に与えてくれるとてもいい教材でした。外国を知るという学習の導入に最適なものになりました。 |

ヨーロッパが、ユーロ圏というひとつの塊になった際に、各国が出していたフラン・ポンド・マルク等の通貨はユーロに変わりました。 この硬貨やお札は、それを知ることができるものです。 外国のお金は日本とは図柄も形も違うので、子どもたちが興味を持ちやすい教材になります。お金が色々な国への興味関心を持つ窓口のような形になると良いですね。 (※硬貨とお札は、フランス・イタリア・スイス・イギリスに旅行したときに使ったものです。) |

地図の学習をするときにどんな教材があれば子どもたちが興味を持って取り組めるかと、以前から考えていました。 この「地図の学習」の教材は、県の観光マップ作りを通じて、自分の住んでいる県のことを知る一助になるものです。 特別支援学校のお子さんを対象に考えたものですが、小学校の低学年の地図の教材としても使えると思います。 地図の学習では、自分(自分たち)の住んでいる街の公共施設(市役所・学校・消防署・警察・郵便局)やスーパーや公園や映画館などがどこにあるのか白地図に書き込んでいくのもいい授業になるかもしれませんが、白地図にただ「警察署」などと書き込んでも、そこから地図のおもしろさは生まれてこない気がします。    (学習時の使い方) (学習時の使い方)左の写真は、群馬県の観光地や食べ物(名産品)を写真カードにしたものです。 例えば「白衣大観音・びゃくいだいかんのん・高崎市」と写真の下に書いてあります。 お子さん達は地図帳をひらき、群馬県の地図を見ながら高崎市を探すようにします。高崎市が見つかったら、群馬県の白地図(1m×1m位の版)の高崎市のところにカードを貼るようにします。 左下にあるように、市町村名カードは地図に貼ってありますが、折って寝かせてあるのでそのままでは市町村が自分の調べたものと合っているのかわからないようにしてあります。自分(自分たち)が調べた場所が正しいのか、市町村名のカードを起こさないとわからないわけです。 下仁田ネギのカードには下仁田町と書いてありますから、地図で下仁田町の場所を探して白地図にカードを貼ります。カードは、草津温泉・四万温泉・法師温泉・太田の呑龍様・館林の向井千秋記念子ども科学館・群馬子どもの国・群馬県自然史博物館・草木ダム・赤城山・榛名山・妙義山・尾瀬ヶ原・桐ヶ丘公園・群馬サファリ・岩宿遺跡・山田かまちデッサン美術館・富弘美術館・吹割りの滝・谷川岳・赤城山千本桜・群馬フラワーパーク・草木ダム等々のカードが48枚あります。自分が家族と行ったことがある場所や行ったことはないけれど聞いたことがあるような場所のカードの市町村名を見て地図帳で調べることで、地図に対する興味が湧くのではないかと考えます。 カードを貼る行為の中に、「地図で調べる・場所を確認する・カードを貼る・その場所や特産品がわかる」という4点が含まれています。鉄道等の交通機関に関しては、今回は省きました。あまり地図の中が複雑になるとごちゃごちゃしすぎるのではと考えました。個々のお子さん達の実態は違うのですから、これがベストというようなものはありません。色々試していく中でお子さん達に合ったいい教材が生まれるといいのですが・・。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

上の地図学習では、群馬県を例にして観光カードを貼りながら地名を覚えたり、その場所(位置)を地図帳から探し出していくという内容でした。 こちらの地図学習は、子どもたちの好きな食べ物(駅弁)を使って、地図学習の導入に使おうというものです。 この地図の学習の教材は、特別支援学校のお子さんを対象に考えた教材ですが、小学校の低学年の地図の入門編としても使えるかもしれません。 (学習時の使い方) 関東一都六県の白地図に上の右側の写真のように鎌倉・千葉等の街のカードが貼り付けてあります。駅弁のカードには、駅弁の名前とその駅弁の売っている駅名が書いてあります。 例えば、「わらじかつ弁当:秩父(ちちぶ)・埼玉」とありますので、そのカードを見たら地図帳から埼玉県の秩父を探します。探せたら、白地図で秩父の場所を探し地名があっているか確認します。折り曲げて伏せてある地名表をめくってOKならば駅弁カードをそこに置きます。同じように「シューマイ弁当:横浜(よこはま)・神奈川」の駅弁カードであれば、地図帳で神奈川県の横浜を探します。 地名は、東京・新宿・浅草・小田原・鎌倉・横浜・千葉・成田・水戸・常陸・土浦・鴨川・館山・宇都宮・小山・日光・大宮・秩父・川越・高崎・富岡・横川・前橋です。駅弁から地名を探すことで、地図のおもしろさに気づいてくれればと思います。 今回はつけていませんが、高崎線・東武日光線等の鉄道の路線も描けていたら、よりいいかなと思います。何事もはじめの一歩はなんであれ、そこからその学習のおもしろさにに入っていければと思います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)地図の学習は、特別支援学校のお子さん達や小学校の低学年のお子さんたちにとっては、退屈でわかりづらいものかもしれません。地図帳を開いてもどこをどう見れば良いのかわからなかったり、これが生活の中でどう生かせるのかも見当がつかないかも・・。 通常の地図から入らなくても地図の学習のはじめの一歩として、「イラストマップ」は使えるのではないかと思います。 イラストマップの良いところは、単純化されていて場合によっては省略された道路などの様子です。建物も通常の地図とは違いイラストで表現されているので、その場所が明確にわかるでしょう。 左のイラストマップは、私が勤めていた行田特別支援学校の周辺をイラストマップにしたものです。学校(イラストマップの右下)の北側に警察署と消防署があり、その通りを左に曲がると市内の中心部に向かうことになります。子どもたちになじみのあるコンビニ(セブンイレブン)や牛丼の「すき家」やヤマダ電機や買い物学習で使ったデパートがあり、さらに道路を進んでいくと水上公園・忍城にたどりつきます。 (学習時の使い方) 通常の市内の地図を見てもなんだかわからない子どもたちでも、イラストマップならば建物や目的地の場所がわかりやすく、学習次第では自分たちでイラストマップを見て目的地まで移動できるようになるでしょうし、道路は先生方が書いておけば、建物等のイラストカードを子どもたちが道路を見て貼れるようになるかもしれません。 今回は一部しか使いませんでしたが、ワープロソフトの「一太郎」には、「地図スタジオ」というソフトも入っていて、イラストマップを簡単に作ることができます。地図の学習は、通常の地図帳を使って記号等を覚えることから始めるのではなく、イラストマップのように子どもたちがわかりやすいものから始めるのもいいのではないでしょうか。 |

100円ショップダイソーで売っていた「日本地図」の関東地方の部分をデジカメで撮り、それを印刷する際に「ポスター印刷」を選んで2×2枚に拡大して印刷したものです。 印刷したものを厚画用紙に貼り、それをはさみで切ってパズル化したものです。パズルを作るときに使うA4サイズの見本は、県境が分かるようにサインペンで輪郭(県境)をなぞってあります。 個人的にはパズルは地図の学習では効果的な教材とは思っていませんが・・。 |

上の地図パズルを作る最中に、各県の型を厚画用紙に鉛筆で輪郭を描いて作ったものです。 個人的には、パズルを使っても地図に対する興味は、なかなかお子さん達には生まれないと思っていますが、お子さん達も一人一人性格や興味を持つものが違いますから、地図の学習で色々試してみる時に使うひとつの教材という考えで作ったものです。 |

山手線を使った双六です。各駅には駅名とその駅周辺の様子の写真が貼ってあります。例えば、渋谷(しぶや)の横にはハチ公の写真が貼ってあります。 (遊び方) 遊び方は普通の双六と同じで、サイコロを振って東京駅(スタート・ゴール)を目指します。各駅には「1回休み・3駅進む・上野までもどる」などのことばが書き込まれています。何も書いていない駅もあります。 子どもたちや先生の居場所を表すのは、山手線の電車カードです。カードに下側に名前を書いて使います。双六遊びをしながら、駅名になじんでもらえたらと思います。お子さん達の地元の鉄道で双六を作ると良いでしょう。私は群馬県の太田市ですから、東武伊勢崎線になります。熊谷特別支援学校は秩父線、行田特別支援学校なら高崎線ということになります。 |

人間の目の錯覚を利用したものです。ビデオカメラやスマホやデジカメのビデオ機能でドラゴンを左側から右側(右側から左側)に映していくと、ドラゴンを見る位置が変わっていくのに、目の錯覚でドラゴンが常にこちらを向いているように見える不思議を体験できます。 目の錯覚を利用したおもちゃや絵は、実際に体験してみないとその不思議さはわかりません。「目の錯覚」ということばを理解する教材として活用できるでしょう。 (現在では、このドラゴンのシートについて提供がされていないので、制作は難しいようです。) |

エイムズの部屋は、中に入った左右にいる人が場所を交換すると左側に行くと小さくなり、右側に行くと巨人のようになる目の錯覚を利用した部屋です。 右の写真は「宇都宮のこども科学館」にあるエイムズの部屋です。人が2人入っていないとわかりづらいのですが、右に立っている私が左側に移動すると途端い小さくなってしまいます。 それを工作用紙で作ったものがこの作品になります。同じ高さの人間のイラストの背が違って見えて驚きます。目の錯覚を楽しく体験できるでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始めるおもちゃ作りの1」」のページをご覧ください。 |

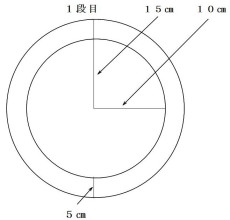

| (この教材・教具の特徴) 色々な形をした古墳の模型です。 意外と私たちの身近にある古墳ですが、特別支援学校の子ども達に説明するときには「大昔の人のお墓です。」ということで終わってしまいやすいものです。 特別支援学校の子ども達にとっては、知らなくても別段困るというものではありませんが、昔の人の生活などが今につながっていることを知るのは、世界を見る目が広がるので無駄ではありません。 私たちが一番見ることの多い古墳です。四角い部分が前で円形状の部分が後ろですので「前方・後円」墳と呼ばれています。 全国で見られますが、特に畿内と関東地方の千葉・群馬・埼玉・栃木に多く見られます。埼玉県では、行田市にある「さきたま古墳群」が有名。右側の写真は模型の裏側です。 さきたま古墳にある「丸墓山古墳」が日本一大きな円墳として有名です。前方後円墳よりも高さがあります。1段目の円形の盛り土ができてから2段目に入り、2段目が終わったら3段目になっていくことがわかります。3段目に石室を作って、ここがお墓になっていることがわかるようにしてあります。 四角の形の古墳が方墳になります。四角の形に土・石を持っていき、1段目ができあがったら次に2段目を作り、2段目がでたら3段目を作るという工法のようです。奈良の「石舞台」の古墳もこの形です。 右の写真は、「帆立貝形前方後円墳」。帆立貝のような形をした古墳です。関東から九州まであるようですが、まだ本物は見たことがありません。 |

古墳の中では数が少ない「八角墳」です。古墳時代の終末期(7世紀半ば)に作られたものになります。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙、定規、コンパス、ペン、ハサミ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①左の図のように円を描いてから正八角形を描きます。正八角形は、大・中・小の3個作ります。各サイズは図の通りになります。左の図の右側に先が尖った小さい長方形がありますが、これは下の左の写真のように切った部分を貼り合わせる際に使うものです。 ②左から3番目の写真のように、切り込みの部分を切ったり折れ線部分を折ったりして形を作ります。 ③切り込みを入れた部分の横に幅1㎝~5㎜程の線を引き、その部分をハサミで切り取ります、    ⑤貼り合わせると余分な部分ができたときは、右から2番目の写真のようにハサミで切り落とします。 ⑥大・中・小の正八角形の形のパーツができあがったら、速乾ボンドを縁の部分に塗って下から順に正八角形を貼れば完成です。 |

六角形の形をした古墳です。全国には2基し見られないといわれています。 (材料・道具)(作り方) 作り方や材料は、上の「八角墳」と基本的には同じです。正八角形が正六角形にかわっただけです。 |

弥生時代の中期以降に吉備・山陰・北陸の地方で作られたものです。 方形墳丘墓の四隅がヒトデのように飛び出した変わった形で、四隅突出型墳丘墓ともいわれています 。 墳丘墓は、古墳ができる前の古墳のプロトタイプのようのものです。  工作用紙、定規、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、ハサミ ①正方形を工作用紙に描きます。中側にもう一つ正方形を描きます。 ②図の太字の部分はハサミで切り込みを入れます。点線部分は折るところです。 ③図の先の尖った長方形は、右の写真のように正方形の図の切り込み部分に貼ってつなげるものになります。 ④図の先が半丸になっているパーツを正方形の四隅に貼れば完成です。 |

(材料・道具)(作り方) |

さきたま古墳公園の中にある「さきたま史跡の博物館」で売っている稲荷山古墳のペーパークラフトです。 大きさはB5サイズくらいでしょうか・・・。国土地理院の地図の縮尺どおりに等高線を再現したものになっていますので、見て触って古墳の形がわかりやすくなっています。古墳の部分と壕の部分は着色しました。 以前はこの壕には水が入っていましたが、現在では土砂で埋められています。学芸員さんにお話しを伺うと、「壕の周囲の部分と古墳の基礎の部分の土が水の中に流れ込んでしまうので、形が維持出来るように水は抜きました。」ということでした。 |

上の「稲荷山古墳のペーパークラフト」はサイズがやや小さいので、もっと大きいサイズのもののほうが教材としては使いやすいだろうと考え、3倍ほど大きくしたものを作りました。 (作り方) 上のペーパークラフトを真上から写真を撮り、A4版の紙に13枚印刷したものを使っています。各段事に(各段の等高線)写真を切り取り厚画用紙に貼ってからはさみで切り取り、厚みを出すためにもう2枚厚画用紙を貼って厚さを3倍にしたものです。これで元々の稲荷山古墳のペーパークラフトより見やすく触りやすい教材になりました。 |

古墳の内部(石室)がどうなっているか、見てわかるようにした模型になります。 石室につながる道は狭く、天井も低くなっているのがわかるようになっています。石棺は人物に比べるとやや大きいかもしれませんが、これは古墳によって大きさも違うでしょうし、木でできている物もあるようなので、感覚的に大きいということがわかればいいでしょう。 材料は、厚画用紙を使って全体を作ってあります。石室の大きな岩は、ストーン調の色合いを出すスプレーを使用。手前の写真は実際の古墳の内部を再現したものの写真を貼ってあります。 |

弥生時代から古墳時代の遺跡で発見される「銅鏡」のレプリカです。 (作り方) 鏡の面にはステンレスの薄い板を貼ってあります。鏡の本体は厚画用紙を8枚ボンドで貼り付けたものです。銅鏡の裏側の部分は、古墳時代・縄文時代・弥生時代についての図鑑から銅鏡の写真を撮り、それを印刷したものをボンドで貼っています。 子ども達が手にとって、鏡の部分にものが映って見えることがわかるようすることで、「銅鏡」のイメージが持ちやすいようにしたものになります。本物を実際に手で持ったり触れたりすることはできませんし、平面的な写真で鏡をイメージするよりは立体化したもののほうが教材としては良いでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この土器は、縄文式土器と弥生式土器のレプリカです。 学校にも教材室の奥の方に全く使われずほこりをかぶって土器のレプリカが置いてありましたが、高等部の生徒さんですぐにものを壊すお子さんがいたので怖くて使えず、高等部の授業で「昔の人々の生活」を学ぶ際に、私が旅行先などで買ってきたこのレプリカの土器を使いました。 非常に作りが良くて、学校の教材の土器よりも色や形が本物っぽいいいできのものでした。大きさは高さが30㎝位あるものです。旅先で昔のおもちゃや土器や埴輪・土偶のレプリカを売っていたら、一度手にとってみることをお勧めします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この埴輪や土偶も高等部の「昔の人々の生活」の学習で使ったものです。勿論レプリカで私が買ったものです。 埼玉県は、行田市が「さきたま古墳群」で有名ですし、私の住んでいる群馬県は全国でも古墳の多い方ですので、郷土資料館などに行くとお土産品として売っていることがあります。 そういった場所に行った際に購入して授業で使っていました。学校にある埴輪は、家の埴輪や動物の埴輪だけでしたので、生徒達にもっとわかりやすいものということで用意しました。 |

学校には、レプリカの埴輪が社会科の教材として置かれていると思います。土で作られているので、取り扱いには気を使います。もし壊しでもすればと思うと、なかなか活用しづらい教材かもしれません。この円筒埴輪は、厚画用紙で作ってあるので、落としても壊れる心配がありません。 特別支援学校では、障害の重いお子さんが多いことから歴史を学習する機会は少ないでしょうが、昔の生活が今の生活に連綿としてつながっていることを知ることは、人間の知恵を知る良い機会でもあります。どんなものを食べていたのか・どんな道具を使っていたのか・どんな家に住んでいたのかなど、昔の人の知恵には驚かさせられます。 この教材は、土で作って焼くと良いのですが、小学生であれば手軽に厚画用紙でレプリカを作る学習に良いと思います。特別支援学校では、見たり触ったりしても壊れる・壊すという心配がないので使いやすい教材になると思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

厚画用紙・ボンド・メタリックスプレー等で作る紙製の「銅鐸」です。 この銅鐸は、古代史の教材として使うことを考えていますが、小学生であれば下の(材料・道具・作り方)のページを見れば、画用紙を使って作れると思います。 粘土で作るというのも良いのですが、粘土だと金属感が出ないのと、焼いたりしなければならないので、できあがるまでに相当時間がかかりますから、厚画用紙で作る方が短時間でできるのでいいでしょう。 先生方が使う場合は、学校にレプリカがあるのなら金属でできたレプリカを使う方が良いでしょう。紙と金属では質感や重さが違いますから。学校に銅鐸のレプリカがない場合は、それに替わる教材として活用できると思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

史跡の博物館や歴史博物館で見た「盾型の埴輪」を神で作ったものになります。 人間やウマ等の動物型とは違って地味な存在ですが、盾の形を模した埴輪ですので、当時の武人の盾の形が想像出来ます。 右側の写真の盾型埴輪は、さきたま史跡博物館の「盾型埴輪」です。ここはストロボを使わなければ写真を撮ってもOKなので、参考にしています。 |

特別支援学校では、日本史や日本史の中で志賀島で発見された金印(漢委奴国王印)について学ぶことはないかもしれません。この金印は、小学校の教材として作ったものです。 実際の金印は、一辺が2.347㎝位と非常に小さいものです。使い方としては紙に判を押すように使うのではなく、粘土板のようなものに押し当てて型をとるようにしたようです。 この教材では、お子さん達がわかりやすいように15㎝×15㎝くらいの大きいサイズにしています。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」のページをご覧ください。 |

知的障害の学校の高等部にいた頃、「昔の人の生活」(縄文・弥生時代)の学習を行いました。どんなものを食べていたかで、どんぐりや野草を昔のやり方で食べたりしましたが、狩猟のところで石器のヤリ・庖丁を見せることになりました。その時、同僚で先輩のN先生が私にくれた「黒曜石」です。 N先生は、新潟県の出身で高校の理科の先生でしたので、黒曜石をいくつか持っていたそうです。なかなか手に入らない石でしたらか、これを授業で活用させてもらいました。 高等部の生徒が黒曜石をハンマーで叩くと、鋭い断面で黒光りした刃ができました。肉を切ってみると思った以上に鋭い切れ味で、子ども達だけでなく先生方もビックリしました。私の手に黒曜石のナイフをすうっと押しつけると皮膚が切れて血が出たので、改めて昔の人の知恵の素晴らしさに感動しました。 |

群馬県みどり市にある「岩宿博物館」で見た、石器を使ったヤリを再現したものです。 ヤリの先の黒い石は黒曜石です。黒曜石は刃物のような鋭さがある石で、気を付けないと手を切ってしまうほどの鋭さがあります。(手のひらにすーっと滑らせると皮膚が簡単に切れる鋭さです。) 右側のやりは木の先端を鋭くしたものに黒曜石の破片を差し込んだものです。「細石刃」と呼ばれているものです。石器時代の人々がどんな工夫をして狩りをおこなっていたかを知るための教材になります。 |

群馬県富岡市にある群馬県立の「自然史博物館」で購入した黒曜石の矢じりのレプリカです。レプリカですが、できが素晴らしいので教材として十分使えるでしょう。 他の博物館でも同じようなものはありましたが、こちらのほうが再現性が高いできです。 |

高等部の授業「昔の人々の生活」で石の包丁を使って、ニンジンや芋や肉などを切る時に使った石包丁です。 石は、できれば黒曜石(黒曜石は、普通の包丁より少し切れない位の凄い切れ味です。手袋をはめていないと手を切ってしまうほどです。)が最適なのですが、1個しか持っていなかったので、普通の石も使って石包丁を作り使いました。生徒達が思っていたよりもよく切れるので、改めて昔に人の知恵に驚かされます。 (材料)(作り方) 河原の石、必要ならハンマー ①石と石を打ち合わせて、すぱっと割るだけです。割る方の石は、寝かせないで立てた状態で割るようにすると、すぱっと割れやすいです。子どもたちでもすぐにできますが、割る石を持っている手を叩く方の石でぶつけたりしてけがしないように、それだけは注意しましょう。それから、石の破片が目に入らないよう、めがねをするか工作用のプラスチックの防塵グラスをすると安全です。   ②黒曜石(右の写真)の鋭さには到底及ばないものの、それなりに切れるという感じです。石の幅ができるだけ薄くないと切るのは難しくなります。ただ、皮むきでしたら、ある程度石のナイフの厚さがあっても大丈夫です。今回、色々な石を叩いてみたのですが、黒っぽい石ほど硬いようでした。昔と違って、河原(利根川)の護岸工事が進んだため、石を探すのが一苦労でした。昔のように自然は自然のままのほうが、人が憩う場所になると思いますが・・。 ②黒曜石(右の写真)の鋭さには到底及ばないものの、それなりに切れるという感じです。石の幅ができるだけ薄くないと切るのは難しくなります。ただ、皮むきでしたら、ある程度石のナイフの厚さがあっても大丈夫です。今回、色々な石を叩いてみたのですが、黒っぽい石ほど硬いようでした。昔と違って、河原(利根川)の護岸工事が進んだため、石を探すのが一苦労でした。昔のように自然は自然のままのほうが、人が憩う場所になると思いますが・・。 |

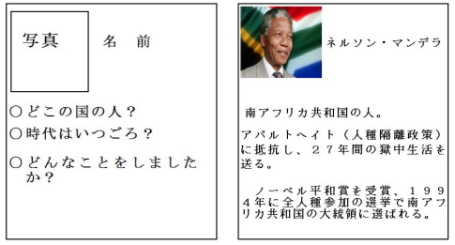

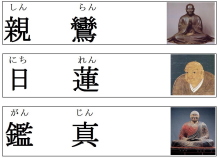

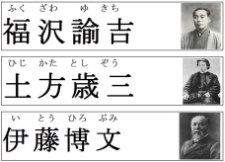

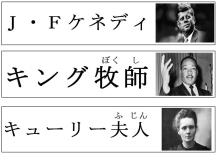

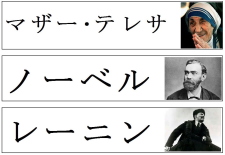

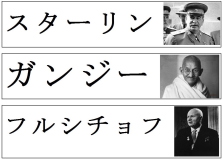

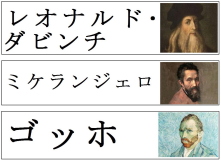

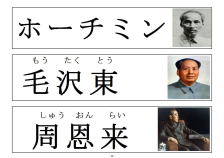

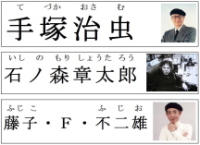

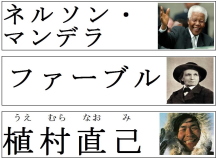

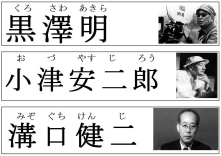

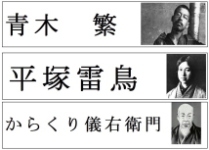

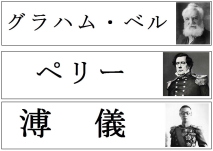

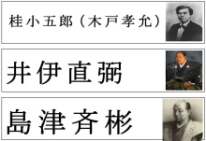

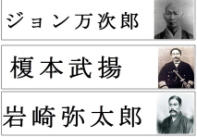

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) このカルタは、歴史上の人物をカルタにした教材です。特別支援学校よりも小学校向けの教材になるかもしれません。 左の写真が読み札の形になります。先生は写真カード(絵札)と読み札カードを用意します。子どもたちは、その人物の「どこの国の人?」・「時代はいつ頃?」・「どんなことをしましたか?」という事柄について調べます。読み札ですから文章は簡潔にしなければなりません。読み札を作ることで、「調べる力・まとめる力・伝える力」が育つでしょう。 教科書に書かれた人名だけでは記憶に残りづらい人でも、自分で調べてカルタにすることで身近な存在になって記憶に残りやすくなるかもしれません。どんなことをした人かを知ることで歴史の流れがわかるだけでなく、その人の人生にも興味を持ってくれるようになればいいですね。 歴史上の人のカルタですが、過去の人だけでなく、子どもたちが興味を持ちやすい「アップルのスティーブ・ジョブズ」や「ウィンドウズのビル・ゲイツ」・「F1レーサーのアイルトン・セナ」・「サッカーのペレ」等の現代の人のカルタも用意するといいでしょう。 |

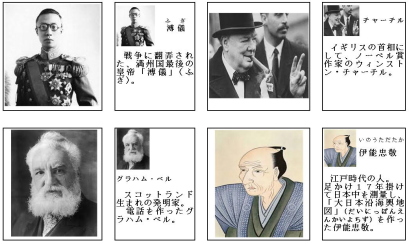

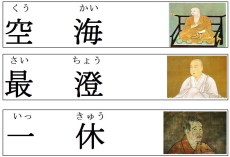

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)特別支援学校の中では、日本史や世界史を学習することはあまりないかもしれません。私が高等部にいた頃は、「大昔の人々の生活」という内容で、縄文・弥生時代の人々の生活(使っていた道具・食べていたもの・衣服)などの人々の知恵を学習する授業を行いましたが、いわゆる日本史については学習する機会はもてませんでした。) 教材としては、小学校の歴史の学習で使えるものかもしれません。日本史に登場する人名を聞いただけでは親近感は湧きませんが、その人の肖像画や写真を見ると歴史上の人物に親近感をもちやすくなります。街中にある銅像・例えば西郷さんや武田信玄公の銅像やテレビに出てくる水戸黄門様や徳川吉宗、松尾芭蕉や葛飾北斎など、絵本でも耳にする宮沢賢治などの名前を耳にしても顔はわかりません。      ちょっとしたきっかけでであっても、そこから「どんな人だった?」「何をやった人なの?」と「いつ頃の人なの?」と興味を抱いてくれれば世界が広がるやもしれません。 ちょっとしたきっかけでであっても、そこから「どんな人だった?」「何をやった人なの?」と「いつ頃の人なの?」と興味を抱いてくれれば世界が広がるやもしれません。日本という国の生い立ちや芸術がどういう人々によって作られてきたのか、ちょっと難しいかもしれませんが、きっかけを作ることはけして無駄ではないと思います。                  |

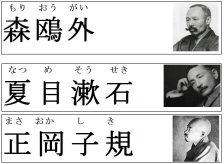

| 歴史の中の人・カード2 |

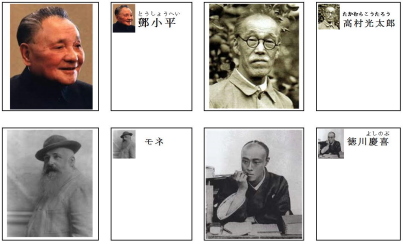

歴史の中の人々の続きのカードになります。 歴史の中の人々の続きのカードになります。上の人々よりも現代史に登場する人々を多く選んでみました。             |

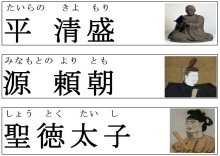

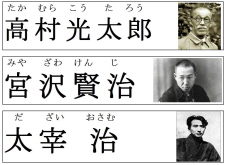

| 歴史の中の人カード3 |

|

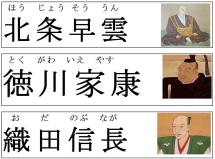

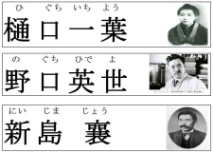

| 歴史の中の人カード4 |

|

この化石はレプリカではなく、私の息子達が小学生の頃、埼玉県の秩父の小鹿野町にある「ようばけ」と呼ばれている化石のとれる崖の下に私と一緒に出掛けて採集したものです。 (※写真の左の崖がようばけ) 高等部の生徒達に本物の化石を見せる為と、私の趣味の化石とりに息子達を一緒に連れて行って採集したものです。この小鹿野町には何回か通いました。「ようばけ」では、サメの歯の化石・葉っぱの化石・貝の化石・珊瑚の化石を採集することができました。生徒達に見せると驚いていました。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)テレビでおもしろい科学実験の定番のようになっている空気砲です。 穴の中にお線香のけむりを充満させ、両手の手のひらで段ボール箱の横をポンと叩くと、穴からリング状になったけむりが出てきます。特別支援学校では、色々なお子さんがいるのでけむりを使うことは少ないですが、少し離れたところにいるお子さん達に空気を顔や体に当ててやると、みんなびっくりしてから「ぼくもやりたい!」・・とやりたがるものです。 (材料)(作り方) 段ボール箱、布ガムテープ、円を切るカッターかはさみ ①段ボール箱の外側も中側にも布ガムテープを貼って、箱の中の空気が外に漏れないようにします。    ②側面に開ける穴は、穴開けに便利なカッターを使って開けます。 ②側面に開ける穴は、穴開けに便利なカッターを使って開けます。③箱の側面を両手でポンと叩けば、中の空気がびゅーんと外に飛び出してきます。結構勢いがいいので、子どもたちは驚いてくれます。遊び方は色々工夫次第です。 |

空気砲はけむりの出る穴の部分が1個ですが、こちらは1~2個の穴のある空気砲です。 でんじろうさんが、以前テレビで穴が2個ある空気砲でけむりを出すと、2個の穴から出た煙が途中で1個になる実験をやっていました。これひとつで穴が1個の場合と穴が2個の場合の実験ができるようにしたものです。 |

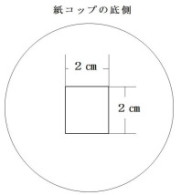

初めは紙コップでピンホールカメラを作ったのですが、うまく像が映らないので紙を黒く塗る必要の無い100円ショップ(ダイソー)のカラー段ボールを使って作ったピンホールカメラです。 像がさかさまに映ってOKです。特別支援学校の児童生徒さんでも、手先が器用なお子さんであれば作れます。色を塗らないですむのが作りやすさにつながっている感じです。段ボールは2枚入っているので、100円ちょとで2個作れます。 (材料)(作り方) 100円ショップで売っているカラー段ボール(3枚入り)、ボンド、はさみ、定規、布ガムテープ(セロテープよりも布ガムテープのほうがお勧めです。)、トレーシングペーパー(100円ショップでも売っていますが、手に入るのなら文具店やホームセンターで売っているトレーシングペーパー)、針か千枚通し ①カラー段ボールを幅18㎝ではさみで切ります。段ボール板の真ん中で切るので、これで外側と内側の筒が作れます。 ②切った段ボールをまるめて布ガムテープを貼り筒を作ります。これは外側の筒になります。 ③内側の筒は、外側の筒より細くしないと外側の筒の中に入りませんので、段ボール板を丸めて外側の筒の中に入れ、ガムテープで仮止めします。 段ボール板は中側が黒い方にします。外側の筒から出して布ガムテープを貼り、筒状にします。これで内側の筒も完成。 ボンドを外側の筒の周囲に塗り、手で押さえて貼り付けます。30分ほどおいて乾燥させます。 ⑤内側の筒をトレーシングペーパーにあてて円を描き、その円よりも大きめにハサミで切ります。 ⑦外側の筒に貼った蓋が乾いたら、余分な部分をはさみで切って丸くします。 |

カラー段ボールで作ったピンホールカメラがうまくできたので、レンズつきのピンホールカメラも作ってみました。レンズがつくと見られる画像がくっきりしたものになります。 レンズは虫めがねを使うことが多いようですが、虫めがねだとレンズの大きさがちょっと大きいので、ピンホール(穴)に合わせづらい・取り付けづらいので、100円ショップダイソーで売っていた双眼鏡のレンズをはずして使うことにしました。 (材料・道具。作り方) 100円ショップで売っているカラー段ボール・双眼鏡か虫眼鏡(100円ショップで売っているのは大体倍率は2倍です。虫眼鏡でレンズが2個付いているものは大きいレンズが倍率2倍で小さいレンズが倍率3~6倍です。)ボンド、はさみ、マイナスのドライバー、カッターナイフ、布ガムテープ 左の写真のように、外側の筒の穴は、レンズの円の大きさより少し小さい円にします。カッターナイフで切ります。 ②100円ショップ(ダイソー)で買ってきた双眼鏡のレンズをはずします。レンズの付いている部分の下側に穴の部分があるので、底にドライバーの先端を差し込んで上にもちあげるととれます。 ③レンズの周囲にボンドを塗り外側の筒の蓋になる所に貼ります。 ⑤レンズを下向きにして押さえつけるとしっかり貼れます。これで完成です。 |

紙コップのピンホールカメラは、結論から言うと像がよく写りません。(※この作品は、うまくいかな例です。) 理由は1番大きい紙コップを使っても、筒の長さが短いと言うことです。上の2つのピンホールカメラは、筒が紙コップに比べると長いので、焦点を合わせることができますが、紙コップの場合は焦点を合わせようとすると、内側のコップが抜けてしまいます。それからコップを黒く塗っても光が強いと内側がどうしても明るくなってしまいます。 ピンホールカメラを作るのであれば、少々面倒でも黒い段ボールを使うのがいいでしょう。 |

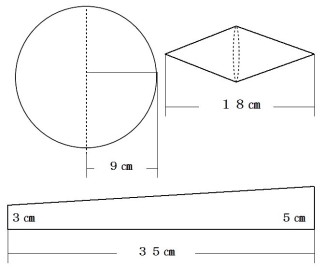

不思議なおもちゃとしてもおもしろい「坂を登るコマ」ですが、これは理科の「重心」を学ぶ教材でもあります。 坂の下側からものが上側に登るということは錯覚を活用したもの以外には通常あり得ないことです。 紡錘状のコマが低いところから高いところに登っていく仕組みは、コマの重心にあります。コマの転がるレールが開いているため、コマの重心が徐々に下に下がるため前に進む力が生まれます。この不思議な現象を「重心」という面から考える為の教材のひとつです。特別支援学校ならば、おもちゃのような感覚で注視の学習に使えます。小学校ならば、理科の教材になるでしょう。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙(ダイソーでもホームセンターでも売っています。)、ペン、定規、はさみ、コンパス、セロテープかビニールテープ  ①工作用紙に左の寸法図のように円(半径9㎝)と扇型の四角の板(幅は35㎝で片方の高さが3㎝、もう一方の高さが5㎝の板を4枚、高さが5㎝で幅が14㎝の長方形の板を2枚)を描きます。 ①工作用紙に左の寸法図のように円(半径9㎝)と扇型の四角の板(幅は35㎝で片方の高さが3㎝、もう一方の高さが5㎝の板を4枚、高さが5㎝で幅が14㎝の長方形の板を2枚)を描きます。②はさみで円と板を切り落とします。 ③円は真ん中をはさみで切って半円を2枚作ります。 ⑤左右の高さが違う板を2枚づつ重ねていきます。この板と高さが5㎝で幅が14㎝の長方形の板をセロテープかビニールテープで貼って写真の下側のような三角の台を作ります。これで完成です。 ※台の低い方に紡錘形のコマを置きます。すると回転しながら坂の高い方に向かっていきます。 |

上の「坂を登るコマ」は紙で作ったので、「2」は丈夫な木製で作りました。これですと子どもたちが触っても壊れることはないので、教材としても安心です。 紡錘型のコマを木で作るのは難しいのですが、ホームセンター(ジョイフルホンダ)で円錐の木を見つけたので、2個をボンドで貼り合わせてコマにしました。 斜面は低い方が1.5㎝の高さで、高い方が3㎝の高さになります。板の長さは35㎝です。 |

特別支援学校では、昆虫採集を授業で行うことや夏休みの宿題等でおこなうことは余りないかもしれません。小学校では、まだ夏休みの宿題として行っているのでしょうか・・・。昆虫についての学習を行うことは少ないということは、身の回りのこと(自然現象・生き物の仕組み等)を余り知らないことに通じるかもしれません。 特別支援学校でも、小学校のように自分を取り巻く色々なことに興味関心を持てるようにしたいものです。昆虫の生態も蟻やそれ以外の虫を観察することは良いことだと思います。 (材料・道具、作り方) |

古代の装飾品である勾玉は、古墳から出土されることの多いものです。昔、私が高等部に勤務していた頃、歴史を学ぶ授業で古代の人の知恵と言うことで、火興しなどを生徒と行ったことがあります。 勾玉作りは、穴をあける道具も石から作り上げる等本格的なサイトも色々出ていますが、ここでは誰でも簡単に作れるような勾玉作りを紹介しています。歴史の学習や美術の授業などでお子さん達がチャレンジするとおもしろいでしょう。(※本格的にやる場合は、「勾玉」で検索してやってみましょう。) ナイフを使って形を整えるところだけは、要注意になります。その辺も安全にできないか検討していきます。 (材料・道具)(作り方) イオンの駄菓子屋風のお店に売っている「ろうせき(滑石)」か100円ショップで売っているろうせき(ろうせきが薄い場合は、2枚重ねるといいです。)・ひも、ナイフかカッターナイフ、紙やすり(目の細かいもの)、きり、サインペン ②ナイフで大雑把でいいので、ろう石を削っていきます。(勾玉は小さいので、ナイフを使うときには手を切らないように注意が必要です。) ④紙やすりに落ちている細かなろう石の粉末の上で勾玉を磨きます。 ⑤きりで穴をあけます。穴が小さい場合は、ドライバーでゆっくり穴を大きくします。 ⑥穴にひもをとおせば完成です。 |

この「昆虫観察用のルーペ」は、蓋付きの容器の底を抜いてルーペを貼り付けたものです。 蟻やカブトムシなどの昆虫をルーペで拡大して見ようとしても、昆虫は生き物ですからじっとしていてはくれません。ルーペを持って追いかけることは特別支援学校のお子さんは勿論のこと、小学生でもかなり難しいことでしょう。 昆虫を容器の中に入れて蓋をすれば、昆虫を追いかけ回すようなこともなくじっくり観察ができるようになっています。材料は、容器もルーペもダイソーで手に入りますし、作り方も簡単です。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

蟻の観察用に作った箱です。高等部の生徒が毎日観察できるように教室に置いたものですが、生徒が水を霧吹きを使わずに入れてしまったため、カビが生えて蟻が全滅してしまいました。 アクリル板ごしに蟻の巣が見られるようになっていたのですが、生徒達が興味を持って見ていたのは半月程でした。どちらかというと生徒達よりも先生方のほうがよく観察していました。 サイズが大きいものでしたが、この1/4位のサイズにしたほうが使いやすかった気がします。 |

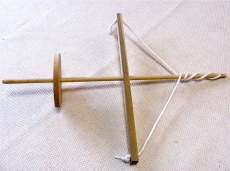

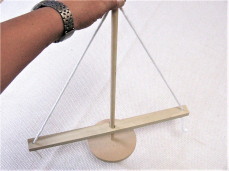

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) これは、高等部の歴史の学習「昔の人々の生活」の時の授業のひとこまで、生徒が操作しているのが、まいぎり式の火おこし器です。 火おこし器は、下に乾燥させた杉板を置き、杉板の端を三角形に削っておいた箇所に、回転する棒が当たるようにしてくるくる回すとすぐに(15~30秒位。個人差が大きいですけれど、・・・・。)煙が出てくるので、生徒の関心が高く実体験ができることから、いい教材教具のひとつです。 身近な「火」が、いざ作るとなるといかに大変で英知のいる作業だったかが、楽しみながらも身をもってわかります。先生方も始めると夢中になるおもしろさです。 (材料) 丸棒(長さは、40~50㎝位)・ひも(こま用のひもがいいです。)・釘・丸太かベニヤ板(回転しやすくするためのものです。丸太がないときは、ベニヤ板を円盤状に切って使います。)・杉板 (作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 上と同じまいぎり式の火興し器です。支柱になる棒の回転力を上げる為、上の火興し器では木の板で作った円盤をつかっていますが、こちらは本格的(?)に丸太の中心をドリルでくりぬいて、その穴に支柱になる棒を差し込んであります。(制作は、小学校の教員だった私の兄が行ったものになります。) 丸太は重量が板の円盤よりもありますから、こちらの方が回転力は高くなります。学校の高等部の授業で使ったのは、こちらの火興し器です。 上の火興し器は作りやすいタイプですので、先生方の研修会用に数多く作ったものです。教材として先生方やお子さん達が作るのであれば、上のタイプの方が簡単ですので、上の方をお勧めします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)火興し器には、上で紹介した舞錐式(まいぎりしき)の他にのこぎり式・きりもみ式・ひもぎり式・火花式・ひみぞ式など、色々な方式があります。このゆみぎり式は、夏の「教材・教具の研修会」でお母さん方や先生方に体験してもらう為に用意したものです。 本来は篠竹の棒にあじさいの枝を差し込んで作るのですが、体験用ということで丸棒に電動ドリルで穴を開け、その穴にあじさいの枝を差し込んで作ったものです。 まいぎり式と違って発火させるには、少しこつが必要です。高等部の授業や小学校の授業で使える教材・教具です。 (材料)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

虫眼鏡を使って黒い紙に光を集め火をおこす実験がありますが、ガラスのレンズでなくても半円球の透明の容器に水を入れれば、水がレンズになることを教えるための教材です。 家の中にある金魚鉢などが、危険なものになることを教えるのもいいかもしれません。自然の力って不思議だなあとお子さん達が思ってくれるだけでもいいと思います。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップ(ダイソー)で売っている商品(半円球の中にものを入れる飾り)、ビニールテープ、水、色の濃い紙 ②水を入れます。これで、水のレンズができます。 ③天気の良い日に外へ持っていき、虫メガネで黒い紙を焼くのと同じように焦点を紙に合わせていきます。焦点になる小さい光の点の大きさは3㎜くらいがいいでしょう。 ④数分で紙からけむりが上がり、紙を焼くことができます。 |

空気の力で浮上し移動する仕組みを学べる教材になります。 空気が穴から押し出されることで、床面との間に空気の膜のようなものができます。CDが浮き上がると同時に少しの力を加えるだけで前後・左右とすーっと移動していくので、空気の力で浮上し移動するホバーの仕組みがわかります。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧ください。 |

ここでは、児童生徒が簡単にできる楽しい実験を取り上げました。簡単なのにおもしろい! 先生も子どもたちもにっこりかな!? (ご家庭でも、お父さん・お母さんとお子さん達で、ご一緒にやってみてはいかがですか!) |

(道具)コップ、水切りのざる (道具)コップ、水切りのざる(方法)コップに水を入れた、らざるをさかさまの状態でコップの口に乗せます。コップの口に手のひらをぴったりあわせて隙間がないようにします。ゆっくりコップとざるを回転させます。手を放すと水はこぼれますが、少ししてこぼれることがなくなります。コップの中に半分くらい水が残った状態で水はもうこぼれません。 (実験のレポート)1回目は失敗。2回目で成功。網は大きい方がやりやすいです。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「名探偵コナンの科学トリックBOOK」(小学館) これは、「大気圧」と「表面張力」のせいです。水切りざるの網の目からこぼれそうになる水を大気圧が下から押しているのです。表面張力は、水の表面で働く引っ張る力のことです。液体の分子には引っ張り合って表面積をできるだけ小さくしようとする性質があります。網の目で水同士が引っ張り合ってこぼれないように踏ん張っているのです。 |

卵 (方法) 両手で卵を包むようにもち、バランスをとるようにして卵を立たせます。私は10秒かかりませんでした。 |

| (何故そうなるか) ・・・卵の表面はつるつるではなく、小さなでこぼこがあります。そこを支点になるようにバランスをとるようにすれば卵は立ちます。立たせるには根気がいるかもしれません。 |

風船 (方法) 風船を子どもの頬に当てて膨らまします。子どもは、頬に暖かさを感じるでしょう。次に風船を子どもの頬に当てたまま、風船から空気をゆっくり抜きます。子どもは、頬がいきなり冷たく感じるでしょう。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」から 自転車のタイヤに空気入れで空気を入れていると、いつの間にかポンプの金属部分が熱くなっています。空気は圧縮すると温度が上がります。風船が膨らむと言うことは、こうした圧縮された空気が中に入ることで、外からエネルギーが入っているということです。逆に風船が縮むときは、中の空気が勢いよく外に飛び出します。このとき、空気の運動エネルギーとして熱が奪われ、温度が下がるのです。 |

(道具)毛糸(または、ティッシュのこより)・お塩 (道具)毛糸(または、ティッシュのこより)・お塩(方法) 氷の上に毛糸(または、ティッシュのこより)の先端を乗せる。お塩を先端部分に振りかける。(量は適当に。余り多くなくて良い。)30秒ほどたったら、ゆっくり引き上げる。 (実験のレポート) 小学生の息子と一緒にやりました。初め毛糸でやったのですが、全然くっつかないのです。どうしてかな?と考え、多分毛糸が細すぎて繊維が少なすぎるのではと考えました。そこで、ティッシュでこよりを作れば代替品になるだろうと仮定し、やってみたら1回で成功。毛糸があれば何でもなく簡単にできるとたかをくくっていたので、ちょっとだけ焦りました。息子が笑ってばかりいたので、うまくいってよかったです。 |

| (何故そうなるか) 塩には、水に溶けるときに熱を吸収するという働きがあります。氷と塩の量(重さ)を8:2の割合で混ぜると、マイナス20度位までまで下げることができます。溶けて水になった氷の表面が、塩をかけたせいで再び氷になったから、毛糸(今回は、ティッシュのこより)がくっついた訳です。 |

ペットボトル、スチールウールタワシ、サラダ油、ビニール袋、マグネット (方法) スチールウールタワシをビニール袋の中に入れ、よくもみます。昔のスチールウールタワシは、すぐに鉄の粉がポロポロ出てきましたが、今売っているものはその辺が改善されてなかなかこぼれてきません。がんばってもみ続けて、手のひらにフワッと乗るくらい集めます。この作業には時間がかかります。 ペットボトルにサラダ油をほぼ一杯になるくらい入れます。スチールウールタワシから出た鉄粉をこのペットボトルの中に入れます。磁石を近づけると磁力線の観察ができます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) スチールウールタワシは、鉄でできているので、磁石にくっつきます。スチールウールをペットボトルの油の中に浮遊させることで、立体的に磁力線に沿ってスチールウールが並びます。 |

(道具)5円玉・スポイト・水 (道具)5円玉・スポイト・水(方法) スポイトで5円玉の穴の部分に水をたらす。 (実験のレポート) 写真ではわかりずらいのですが、雑誌の記事の「60」という数字が、水のレンズを作った後は、気持ち1,2~1,3倍位大きく見えました。これはスポイトがなくてもなんとかなりますので、兎に角試してみてください。 新聞紙などでやると、水がすぐに吸い込まれてしまいますので、広告等の紙で少し表面がつるつるしたようなものの方が、やりやすいです。 |

| (何故そうなるか) 水の表面張力でレンズができるためです。 |

片栗粉(2カップ)、水200㎖、ボウル (方法) ①ボウルに片栗粉と水を入れて、手で握れるくらいまでよく混ぜます。硬い場合は、水を足して調整します。 ②できたものを手で握ったときは固体に、手を広げるとドロドロした液体になります。 |

| (何故そうなるか)・・・ 米村でんじろうサイエンスプロダクション所属のチャーリー西村さん 片栗粉は水に溶けないため、水を加えるとその粒子の間を水が潤滑油のように流れている状態になります。握って力を加えると、粒子同士が密着し隙間に水が閉じ込められて固体状に。手を広げると、隙間から水が流れ出て液状になります。このように力を加えると固体状になったり、液状に戻ったりすることを「ダイラタンシー現象」と言います。 |

卵、フライパン、包丁、油 (方法) ①アルミフォイルで生卵を包みます。 ②生卵を冷凍庫で一晩凍らせます。 ③凍った卵の殻をむきます。殻がむきにくい場合は、一度水につけるとむきやすくなります。 ④卵を横にして輪切りにします。凍った卵は硬いので切るときにけがをしないように・・。 ⑤卵をフライパンに乗せて焼くと、きれいに丸くなった目玉焼きができます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 米村でんじろうサイエンスプロダクション所属のチャーリー西村さん 白身の約90%が水分で、残り10%がタンパク質。黄身の成分は水分が50%でタンパク質が15%で脂肪が約30%。黄身に含まれているタンパク質は、冷凍すると構造が変化して固形と液体の中間のゲル状になり、回答しても冷凍前の状態に戻りません。 このため、輪切りにした冷凍卵を加熱しても黄身が流れ出ることがなく、丸い形を保つことができるのです。 |

| (道具)金属のボール・濡れタオル (方法) 金属のボールにたっぷり水を入れ、濡れタオルの上に置きます。手が滑らないように石鹸で洗い、ボールの縁を両手でこすっていきます。しばらくこすっていると波紋ができ、やがてボールの4隅から水しぶきがあがり出すそうです。 (実験のレポート) (1回目) 1人でやってみました。(小学生の息子は、日曜日ということもあって友達の家に遊びに行きました。中学生の息子は、日曜日なのに塾です。)腕が固くなる程繰り返しやりましたが、全然だめです。少し波紋ができただけ。話が違うじゃないか(?!)と納得いかないものの、できないものはしょうがないということで、こうしてレポート書きです。次の日曜日にやろうと夕食の時に小学生の息子と約束しました。中3の息子のほうは、「やるときには、呼んでね。」ということでした。「お父さんだめだったの?」と笑っていたので、少し自信があるのかもしれません。    (2回目) (2回目)小学生の息子が、1回目に簡単に成功。写真を撮ろうということになってやったら、それ以後は何回やっても出来ず、試しに波紋を作ればいいのだから、スプーンで叩いてみようということになりました。初めは2本使って左右から叩いていたのですが、同時に叩くタイミングがとりずらいので、試しに1本でカンカンカンと叩いてみたら大成功です。手でやる方は、その後もチャレンジしましたが、全然だめでした。 (結論) こつがいるようなので、手でやる方法は、誰でも出来るというわけにはいかないけれど、「スプーンでやれば、誰でも出来る!」が新発見です。 (3回目) ワイングラスを指で鳴らす実験の経験から、試しに手を濡らしてふちを押しつけるようにしておこなったら、なんと簡単に成功してしまいました。 |

| 本を読んでいたら、隣に座って本をのぞき込んでいた小学生の息子が、「あーそれ知ってる!学校でやったことがあるよ。」と話してくれたものです。テレビなどで見たことはあるのですが、やったことはなかったので、息子に教えてもらいながら一緒にチャレンジしました。本では簡単そうに書いてありますが、実際にやってみるとそうもいきません。何事も準備と経験がものをいうということでしょうか。こどものほうが何故かうまいので、ちょっとがっくり。どうしてそんな具合になるかは科学音痴の私にはわかりませんので、本の解説を下に載せておきました。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」から こすられた時におこる金属ボールの振動は規則的で、その規則的な振動によって金属ボール自体が共振現象を起こし、共振点のある4ヶ所がゆがむ。これによって、この4ヶ所の水が激しい振動を受け、その振動により水も共振し、やがて水しぶきとなって飛び出すということです。 |

下敷き、ティッシュ、ビニールひも(ポリプロピレン製がいいです。)、ハサミ、定規 (方法) ビニールひもを10~15㎝の長さに2本切ります。ビニールひもを縦に裂いて細いひもを1本作ります。切った2本のひもを束ね、その端を裂いて作ったひもで縛ります。縛ったひもの余分な部分はハサミで切り落とします。 束ねた2本のひもを縦に裂いて、真ん中の写真のようにします。 ティッシュで下敷きを何回かこすります。ひもを右の写真のように何回かこすります。ひもを宙に飛ばしたら、その下側に下敷きを置くようにすると、ふわふわとひもが浮かびます。 (※下敷きとひもは、ティッシュで20回くらいこするといいでしょう。ひもがふわふわ浮かぶようになるには、結構練習しないとうまくいきません。) |

| (何故そうなるか)・・・「科学遊び大図鑑」(主婦の友社) ビニールひもや下敷きをティッシュペーパーでこすると静電気がおき、その静電気どうしの反発でふわふわ空中に浮きます。静電気はプラスとマイナスがあり、ビニールひもと下敷きをティッシュペーパーでこすると、どちらもマイナスになって反発したわけです。 |

(道具)ドライヤー・ピンポン玉 (道具)ドライヤー・ピンポン玉(方法) ドライヤーを冷たい風モードにして、風を上に吹き出し、その風の上に静かにピンポン玉を放します。ピンポン玉は上下左右に激しく動きますが、ある範囲にとどまって空中を浮遊し、下に落ちることはありません。風の向きを変えると、ピンポン玉も風の吹く方向に動きます。また、揺れも止まります。 (実験のレポート) とりあえずドライヤーの吹くところにピンポン玉を持っていったら、揺れながらピンポン玉が浮遊しました。子どもも簡単すぎて「!?」・・という表情。こんなに簡単にできるとは、意外でした。 ゆっくり眺めていると、なんだか不思議な気分になりますが、とりあえず次の実験ということで、風の向きを斜めに変えてみました。今度はピンポン玉の揺れが消えて浮いています。「もっと傾けてみて!」と話して子どもにやってもらうと、ぽろりとピンポン玉は落ちてしまいました。 これは、学校でやってもいいかなと思いました。肢体不自由の子どもたちでも楽しんでやれそうです。ちなみに風のモードは温風でも同じようにできましたが、ピンポン玉がすぐ熱くなってしまうので、冷風モードのほうが良さそうです。 |

| 家にピンポン玉がなかったので、「ピンポン玉が手に入ったらやろう」と小学生の息子と話していましたが、実際にやる前は、簡単にはできないだろうなと思っていました。見た目が簡単なものほど、やってみると難しいというのが、案外現実ですから・・・。意外や意外、簡単過ぎるほど簡単でした。頭で理解しようとするより、やはり経験でしょうか。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」から ドライヤーから上向きの風がピンポン玉に当たると、ピンポン玉をしたから持ち上げます。ピンポン玉が上下に揺れ動くのは、ピンポン玉の重さのせいです。また、左右に揺れ動くのは、ピンポン玉のわきを通る空気の流れの速さが違うからです。つまり、空気の流れが速い所ほどその部分の圧力は小さくなり、(ベルヌーイの定理)、反対側のから圧力を受けて動くのです。なお、風を斜めにしてもピンポン玉が落ちないのは、揚力が生じて力の釣り合いが保たれるからです。また、揺れが止まるのは、ピンポン玉の左右を通る気流が一定になるためです。 |

(道具)ポリエチレンの袋・先のとがった鉛筆 (道具)ポリエチレンの袋・先のとがった鉛筆(方法) ポリエチレンの袋に水を満たして吊して持ち、先のとがった鉛筆を数本突き刺しても、水は少しもこぼれないそうです。 (実験のレポート) あっけないほど簡単に成功しました。鉛筆をぷすっとさしただけで、水がこぼれないことに私は感動しちゃって、「んー、凄い!」と言っていったら、子どもに「もっと刺してみる?」と聞かれ、「じゃ、突き抜けても大丈夫かな?」ということでやったら、このとおり見事に突き抜けました。鉛筆をあと2~3本刺そうと思っていたら、子どもから、「おとうさん、鉛筆がだめになるからもういい?」と言われ終了。(鉛筆は濡れるだけで、だめにはならないと思いますが、・・。) (結論)簡単で失敗なしです。 |

| 「おとうさん、これもやったことがあるよ。簡単だよ。」と下の息子に言われてチャレンジしました。近頃の小学校は、先生が子どもが喜んで「どうしてだろう?」と考えることをやっているんだなと感心してしまいました。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」から ポリエチレンの分子は、熱せられると縮む性質を持っている。このため、鉛筆が勢いよく突き刺さると、その発生する摩擦熱で分子はお互いに引っ張り合って縮んで鉛筆に密着し、水が漏れないそうです。 |

(道具) (道具)フィルムケース(右の写真で白い方の内側蓋タイプがよい。黒いタイプは蓋が外に出るタイプでよくない。)・ラップの紙芯(長さは半分に切る・2回目の実験からフィルムケースロケットでは,紙芯はなくとも良いという結果がでました。)・お風呂のバブ・粘土(発射台を固定する必要がなければ不要です。)・ベニヤ板(下が平らなら不要) (方法) フィルムケースに水を入れて、バブ(1㎝角くらい)をその中に入れます。フィルムケースに蓋をして、粘土で固定したラップの紙芯(発射台)にケースの蓋側を下にして入れます。 (実験のレポート) ベニヤ板にラップの芯(半分の長さにのこぎりで切ったもの)の発射台を粘土で固定します。フィルムケースに水をケースの1/4位の高さだけ入れ、バブを適当量入れて(これは色々楽しんで試す。)、フィルムケースの蓋をします。ラップの芯の発射台に蓋側を下にして入れると、大体15秒位でシュポーンと飛び出します。水の量をフィルムケースの1/2、1/3、1/4の高さと試したのですが、1番飛んだのは1/4強(1/3より少なく、1/4より多い位)の水の量が良かったです。フィルムケースは、すぐには飛び出さないので息子は覗こうとしましたが、ぶつかれば痛い思いをすると思いますので、離れて見るように言いました。その後、風が強くなったのでそこでやめましたが、1番飛んだのは6m~7m位の高さです。もう少し水の量とバブの量・発射台の長さなどを変えれば、更に高く飛び上がると思います。フィルムケースの長さを倍にするか、別のものにして、春休みにもう1回実験しようということになりました。目標は、15mオーバーの飛距離です。     (実験2回目)今回はビデオカメラも用意して、中3の息子も参加する。サランラップの紙芯を切らないでおこなったが、やはり紙芯は半分に切ったほうが良かった。紙芯の発射台なしの場合でも、同じようにできるので、フィルムケースのロケットでは発射台はいらないかも。ただし、フィルムケースよりも長い筒を使う場合は、発射台はあったほうがいいかな。水の量は1/3前後・バブは固形状態よりも粉状でたっぷり入れ、数秒間待ってから蓋を閉めるがいい結果につながりました。(連続写真は、2枚目から赤いポストの左斜めに見える白いものがフィルムケースのロケットです。ぐんぐん上昇して、2階の屋根を越えました。)次回は、フィルムケースより大きいものでやってみる予定。今回は2階の屋根の高さを軽く越えました。 (実験2回目)今回はビデオカメラも用意して、中3の息子も参加する。サランラップの紙芯を切らないでおこなったが、やはり紙芯は半分に切ったほうが良かった。紙芯の発射台なしの場合でも、同じようにできるので、フィルムケースのロケットでは発射台はいらないかも。ただし、フィルムケースよりも長い筒を使う場合は、発射台はあったほうがいいかな。水の量は1/3前後・バブは固形状態よりも粉状でたっぷり入れ、数秒間待ってから蓋を閉めるがいい結果につながりました。(連続写真は、2枚目から赤いポストの左斜めに見える白いものがフィルムケースのロケットです。ぐんぐん上昇して、2階の屋根を越えました。)次回は、フィルムケースより大きいものでやってみる予定。今回は2階の屋根の高さを軽く越えました。(結論)誰でも安全に、しかも失敗せず簡単にできるし、工夫次第で飛距離が伸びます。 (学校でやってみました) 5年生(肢体不自由の学校)の「学年の時間」にみんなでやりました。(先生方とは、あらかじめ4月にやっておきました。) 初めは、用意した木づち・バブ等を見せて「何をするのかな?」と質問したら、「先生が木づちで僕を叩くの?」などと物騒なことを言い出す子が出て、大爆笑! 「ちょっと、へんなことを言わないでよ。」と思わず笑いながら言ってしまいました。1人の子(K君)が、「バブってお風呂で使うやつでしょう。泡がぶくぶく出てくるんだよね、先生。」、と言ったので、そこから授業のスタートです。初めに私がやってみせると「わー、すげー」「すっごく飛んだねー!」等々の歓声。それから、お水は少しでいいんだよという簡単なヒントだけ与えて、各自にやらせました。水を入れすぎて失敗するのも勉強ですから・・・。徐々にこつがつかめてきて、5~6m飛ぶようになった頃、ちょうど1時間が過ぎたので終わりにしました。「今年は、おもしろい実験もやるから楽しみにしてね。と、話すと怖がっていた子もにこにこ顔になりました。 |

| お風呂のバブを使ってロケットが飛ばせるなら、フィルムケースとラップの紙の芯で実験できるかもと、息子達と話し合ってやることにしてみました。本当は、仕事をやらなくてはと思っていたのですが、なんか息子たちがやる気満々になってしまったので・・・。やってみたら、「これは、おもしろーい!もっと工夫して再挑戦するぞ!」です。・・・翌日の帰宅途中にホームセンターに寄りました。フィルムケースに替わるものを見つけるためです。手を加えなければ使えないのですが、小鳥に水をくれる道具とアクリル管が使えそうです。 |

風船、セロテープ、千枚通しか竹の串か楊枝 (方法) 風船にセロテープを貼ります。セロテープの貼ってあるところに千枚通しか竹串か楊枝を差し込みます。何故か、風船は破裂しません。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「子どもにできる科学手品50」(講談社) ゴム風船に空気を入れていくと、ゴムの膜がどんどん広がって膨らんでいきます。もし、ゴム風船にちょっとでも傷が付くと、その部分から元の大きさに戻ろうとして縮み、風船は割れてしまいます。セロテープが貼ってあると、傷がついても表面が縮まないので割れないのです。 |

ペットボトル、食塩、BB弾、水道水、鍋 (方法) ペトボトルにBB弾を入れます。BB弾はペットボトルの底に沈んでしまうので、食塩を入れてBB弾が少し浮き上がるようにします。ペットボトルのキャップを外して水の入っている鍋に入れます。鍋の水が沸いてしばらくすると、ペットボトルの中のBB弾が浮き上がっていきます。 (※ この実験は、本ではペットボトルの蓋を閉めて、金属製のパットの中に熱湯を入れてそこにペットボトルを入れて行うのですが、その条件で何度も行っても対流がおこらないので、この方法を試したものです。 ペットボトルのキャップは必ず外して行ってください。キャップをしたままにすると破裂する危険があるからです。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「100円グッズで遊ぶ作る実験する とっても楽しい科学の本」(メイツ出版) 水を温めると温まった水が浮かび上がろうとして樹下の流れができます。これが対流です。液体や気体でもおこります。対流は、液体や気体の一部分の温度が何かの原因で上がると、膨張により密度が小さくなって上昇します。そこへ周りの低温度の液体や気体が流れ込み、この現象が繰り返されることでおこります。 |

空のアルミ缶、菜箸、ボウル、水道水、コンロ (方法) 空のアルミ缶に大さじ一杯くらいの水を入れます。アルミ缶のプルトップのところにに菜箸を差し込んで、コンロの火に掛けます。水が沸騰して勢いよく蒸気が出てきたら、水をたっぷり入れたボウルにアルミ缶が逆さになるように入れます。(缶の口の部分が下になるようにします。)クシュっというような音がして缶は潰れます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から アルミ缶を熱することで中の水が沸騰し、発生した水蒸気が中の空気を缶の外に追い出します。缶を冷やすと水蒸気は水に変わり、体積が減少して缶の中は真空に近くなり、缶の外の大気圧に押されて潰れます。 |

風船、大きな雑誌や本 (方法) 風船を雑誌の上に乗せます。両手で雑誌を持って下に投げ落とすと、風船も一緒にストーンと素早く落ちます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 通常、風船の落ちる速度が遅いのは、空気の抵抗があるからです。本は重いので、空気の抵抗の影響をあまり受けず、下の空気を押しのけて速く落下します。このとき風船は、下に邪魔する空気がないので、本と一緒に落下できるのです。 |

大きな懐中電灯、虫メガネ(※左の写真のように、ダイソーで売っている一番大きいものではなく、それよりは小さいタイプの虫メガネ) (方法) 室内を暗くします。大きな懐中電灯の前に虫メガネを置くと、天井に外側が赤い円形の虹が現れます。よく見ると赤い色の内側は紫色です。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 光は色=波長によって屈折率が違うので、プリズムという三角形のガラスを通った光は、紫~赤の虹色に分かれます。レンズも断面の一部を注目するとプリズムになっていると言えます。それが円形にぐるっと丸くつながっているから、円形の虹ができるのです。この現象は「色収差」と呼ばれ、きれいな像を造るには不都合な現象です。色収差によってレンズの端に行くほど像がゆがみます。よいレンズは色収差をなくすため2枚以上のレンズを組み合わせます。だから虹を作るのに安いレンズを使ったわけです。 |

茶碗やコップ、胡椒、食器荒い用の洗剤、水道水 (方法) 茶碗やコップの中に胡椒をそそぎます。指に食器洗い用の洗剤をちょとつけてから水の中に指を入れます。指がミズン面に触れた途端に、胡椒は逃げるように外側に移動します。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「名探偵コナンの科学トリックBOOK」(小学館) 胡椒が水面に浮いていたのは、水の表面張力(水面を引っ張る力)の為です。食器用の洗剤中に入っている界面活性剤には、この表面張力を弱める成分が入っているので、胡椒はまだ弱まっていない外側の表面張力に引っ張られて逃げるということです。 |

コップ、トイレットペーパーの紙の芯、ボール(今回はよく跳ねるマジックボール)、厚画用紙 (方法) コップの上に厚画用紙を置き、その上に紙の芯とボールを乗せます。厚画用紙をできるだけ速く引っ張ると、ボールはコップの中にストンと落ちていきます。厚画用紙を引っ張る力が弱いと、ボールはうまくコップの中には入ってくれません。 元々は卵を使ってやる実験ですが、卵は食べ物なのでボールに置き換えて行った実験です。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から これはだるま落としと同じ原理です。厚画用紙を思いっきり引っ張ると、軽いトイレットペーパーの紙の芯は横に飛び去りますが、重いボールはそのまま真下に落ちていきます。ピンポン球のように軽いボールを使うとなかなか上手くいかないので、そちらも試すとおもしろいでしょう。重い方が、その場にとどまろうとする力が働くから上手くいきやすいわけです。 |

ガラスビン、1円玉、紙(コピー用紙)、セロテープ、ビー玉(ビンの口より小さいもの) (方法) ビンの口に1円玉を乗せます。紙で筒を作りビンの首の部分に差し込みます。 ビー玉を筒の口から落とします。1円玉がビンの口を蓋しているのに、ビー玉はビンの底に落ちています。紙の筒をとると1円玉は乗ったままです。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から ビー玉が1円玉に衝突すると、1円玉はビー玉よりも軽いため硬いガラスビンとの衝突でビー玉よりも高く跳ね上がります。その時、ビー玉はするりとすり抜けてビンの中に落ち、1円玉はまた元の位置に落ちて蓋をします。(※紙筒は、長い方がうまくいきます。また、ペットボトルでは、ビー玉が1円玉に当たった時の衝撃が弱すぎてうまくいきません。) |

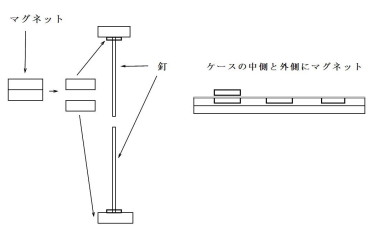

マグネット、空き缶の蓋、釘、瞬間接着剤、CDのケース (方法) 下の右の図のように、2個のマグネットをくっつけます。くっつけたマグネットを分けて、図のように釘を瞬間接着剤で貼り付けます。 CDのケースの中のCDをはめる部分を外します。左から2番目の写真のように、マグネットを5個並べます。ケースの蓋を閉めてから蓋の上に下のマグネットの位置に合わせてマグネットを置きます。下  と上のマグネットがくっつきます。缶の蓋に釘の付いたマグネットを貼ります。(※右の写真のように、下側の釘の付いたマグネットが、ケースの方のマグネットと反発するようにします。ここがキモになります。) と上のマグネットがくっつきます。缶の蓋に釘の付いたマグネットを貼ります。(※右の写真のように、下側の釘の付いたマグネットが、ケースの方のマグネットと反発するようにします。ここがキモになります。)缶の蓋を持って、下の写真のように釘に付いているマグネットをケースのマグネットに近づけると、色々な方向にマグネットが動き出します。まるで磁石がダンスを踊っているかのように見えます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) この磁石の振り子は、釘が支点になっているため摩擦が少なく、水平方向に前後左右自由に振動できる振り子です。 |

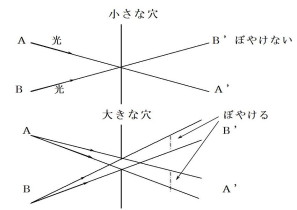

(道具) (道具) 厚画用紙、ハサミ、千枚通し (方法) 厚画用紙をハサミで切って写真のような大きさにします。(6㎝×9㎝位) 近視の人にカードの小さい穴から遠くを見るようにしてもらいます。裸眼(眼鏡をしていない状態)では見えない看板の文字などが、小さな穴からみると読めてしまいます。 (※右の図は、穴が小さいときの光の見え方と穴が大きいときの光の見え方を表しています。) |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 物体の1点から(例えば、右の図のA・B)から出た光が小さな穴を通るため、1点としてはっきり映りピンボケにならないためです。 |

金属のスプーン、アルミフォイル (方法) 子どもに金属のスプーンとアルミフォイルを片手ずつ持たせ、舌につけさせてみます。何も味は感じられないでしょう。次に、スプーンとアルミフォイルを右の写真のように接触させて同じように舌につけると苦いような味を感じます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 電解液の中に2種類の異なった金属が入ると電池になります。ここでは唾液が電解液となって、スプーンとアルミフォイルの2種類の金属が触れると電池となり、舌の味蕾(感覚細胞からなる味覚の芽)で足を感じるのです。 |

封筒(白・茶)、紙、マジックかサインペン、紙筒(トイレットペーパーの紙芯) (方法) 紙にマジックかサインペンで文字を描き、白い封筒に入れます。白い封筒をそれよりも大きめの茶色の封筒に入れます。光にかざしても文字は見えません。 トイレットペーパーの紙芯の筒で、文字の書いてある部分覗くと文字が読み取れます。 (※白い封筒の中には、中身が読み取れないように紫の紙が袋上に入れてあります。この袋が付いていると紙芯で覗いても見えません。そこで実験では、紫の紙は取り除いておこなっています。)また、白い封筒と茶色の封筒をどちらの封筒に入れるかについては、小さい方を大きい方に入れるだけです。(※白い封筒が大きい方がお勧めです。) |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 封筒の中の文字が外から読めないのは、白い封筒に外から光が当たり、その反射光があるために見えないのです。筒でそうした光を遮断し、封筒の内部を通ってきた透過光だけを見るようにすると、中の字が読めるのです。 |

フィルムケース、釘、アルミフォイル、アルミのお皿、プラスチックのコップ、水道水、セロテープ、発泡スチロールの板か食品トレイ、千枚通し (方法) フィルムケースの蓋に千枚通しで穴を開け、釘を差し込みます。左の写真のように、フィルムケースの中に水道水を半分くらい入れて、釘の先端が水の中に入るように調整します。フィルムケースの周囲にアルミフォイルを巻き付けます。アルミのお皿にプラスチックのコップをセロテープで貼り付けます。 プラコップ持ってアルミの皿を発砲スチロールの板にこすりつけます。右から2番目の写真のように、アルミの皿の底側をフィルムケースの釘に触れさせます。これを20~30回繰り返し、電気を貯めるようにします。部屋を暗くしたら、蛍光灯を持って蛍光灯の金具(2本飛び出している棒の部分)をフィルムケースの釘に当てると蛍光灯がパッと光ります。 (※本では、発泡スチロールのトレイにアルミのお皿の底を数回こすりつける感じになっていますが、これだと電気は余り溜まっていないので、ポッと蛍光灯が光るか全く光りません。20~30回繰り返しこすっては釘にお皿の底を当てるようにすると電気はたまり、パッと光るようになりました。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) もの同士をこすると、一方から電子が剥ぎ取られてもう一方に移るので、電子が増えた方がマイナス、減ったほうがプラスに電気を帯びます。2つの金属を電気を通さないものをはさんで向かい合わせて電気を貯めると、プラスとマイナスで引き合って電気がよく溜まります。この装置をコンデンサーと呼び、紹介したもの(フィルムケース)はライデン瓶と呼ばれるものです。 |

ガラスの瓶(写真のビンは、ビールの小瓶。牛乳ビンとかジャムの瓶。)、水道水、ヤカン (方法) ビンの中に熱いお湯を少し入れてよく振り、お湯を捨てます。ビンの口を手のひらでおおって密閉します。ビンが冷えてくると、ビンは手のひらに強く吸い付けられ、ビンをつり上げることができます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から ビンの中の熱いお湯から出た水蒸気は、ビンの中の空気をビンの外へ追い出します。手のひらは大変優れた密閉性を持っているので、ビンが冷えるにつれて、密閉されたビンの中の水蒸気は水に変わり、中の圧力が小さくなります。このため、周りの空気の圧力(大気圧)のほうがまさり、ビンは手のひらに押しつけられるわけです。現象としては、ビンがてのひらに吸い付けられているように見えますが、実際は押しつけられているのです。 |

1万円札 (方法) 大人が1万円札を手に持ち、その札の真ん中辺りで子どもに人差し指と中指で2本の指を開いて待ち受けさせます。(左の写真のように) 「お札を落とすよ」と言ってから1万円札を落とします。子どもが山を張らない限り、絶対に1万円札を指ではさむことはできません。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 目で見て脳で判断し、指ではさむという命令を下すまでの時間を反応時間と言います。人の反応時間は、平気で0.2秒です。0.2秒の間に自由落下する距離は約20㎝。」だから、16㎝のお札が落ちるのを見て指で挟もうとしたときには、お札の端はすでに12㎝下になっているので、はさむことはできないわけです。 |

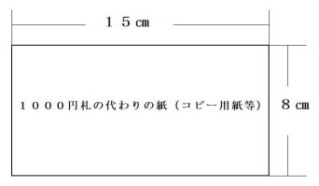

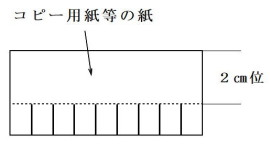

千円札か下の図のようなサイズのコピー用紙か画用紙(千円札の場合、折り目の付いていないピン札でないとうまくいきません。)、10円玉 (方法)  ①子どもたちの前に10円玉と折っていない紙(または1000円札)を用意します。 ①子どもたちの前に10円玉と折っていない紙(または1000円札)を用意します。②紙を折らない状態で立てて、この上に10円玉を乗せられるかチャレンジしてもらいます。 ③子どもたちができないところを見計らってから、「では、紙の上に10円を乗せて見せます。」と言って、まず紙を半分に折ります。 ④上の左側の写真のように上に10円玉を乗せます。 ⑤両手で紙を持ってゆっくりと紙を開いていきます。紙が一直線になって10円玉が落ちないで乗っていればOK。 (実験のレポート) 紙を広げる時は、紙の下側でなく上側をつまんで持つと良いでしょう。紙の下側を持って広げようとすると紙がゆがんで10円玉がすぐ落ちてしまいます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 紙(または1000円札)が引っ張られて直線に近づくにつれ、10円玉もゆっくり動きます。このときに紙と10円玉の間の摩擦により、10円玉の重心の移動が常につり合いを保って行われるので、紙が一直線になった時に、10円玉の重心がうまい具合にその一直線上に乗っていることになるわけです。 |

名刺(名刺がない場合は、右の寸法図のように厚画用紙を切って使います。) (方法) 名刺を右の図のようにコの字型に折り曲げます。息を吹き付けるときは、コの字型になっている名刺の中に息が通る感じで強く吹きます。 (実験のレポート) コの字型の中を狙って吹くほど、名刺は動かなくなる感じでした。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 気流の速いところほど、気圧が下がります。(ベルヌーイの定理)すると、名刺の外側の大気圧が大きな力になって名刺を押すので、名刺が動かなくなります。 |

コップ、水道水、氷、油(オリーブオイルやサラダ油、ごま油等) (方法) コップに水道水を半分ほど入れます。次に油(今回はオリーブオイル)をゆっくり同じくらいの量を入れます。氷をコップに中に投入します。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 氷は水よりも軽く、油よりも重いから水と油の間に浮かびます。 |

コップ、オリーブオイル、ごま油 (方法) コップにオリーブオイルを入れ、その後ごま油を入れます。右から2番目の写真は入れた時の様子で混ざった感じです。しばらくそのままにして置くと、右の写真のように油は分離して混ざっていません。(上がオリーブオイルで下がごま油です。) |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び3」(実務出版) 油と油では互いによく混ざりますが、静かに入れると、互いの密度の違いで次第に分離し、そのまま分かれた状態になります。水と油は、互いにくっつかないので混ぜてもしばらくたつと分離します。密度(同じ体積での重さ)は油のほうが小さいので水はしたにいき、油が上になります。 |

ペットボトル、やかん、水道水 (方法) 水を沸かして沸騰させます。ペットボトルに3㎝位の高さまでお湯を入れます。ペットボトルの中に湯気がたまったら、お湯を捨ててキャップをはめます。しばらくするとペットボトルが潰れます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「名探偵コナンの科学トリックBOOK」(小学館) これは大気圧の仕業です。ペットボトルにお湯を入れると、水蒸気が空気を追い出してペットボトルの中を真空状態にします。それで、外の大気圧に耐えられなくなってつぶれるわけです。 |

紙コップ(特に小さすぎなければ、大きさは気にしなくてもOK) (方法) 紙コップの上に片足を乗せて、片足立ちをします。紙コップが1個・2個だとくしゃっと潰れましたが、3個になると片足での全体重(60㎏)を支えることができました。20~30㎏くらいの小学生や小学部のお子さんなら、紙コップが1個か2個でも立てるでしょう。 両足を使う場合は、片足でも大丈夫なコップの数を用意してその上に片足で乗り、横にもう一方の足を乗せる紙コップを並べて置いて両足が乗せられるようにすれば、そこからコップの数を減らすこともできるでしょう。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 紙コップが円筒形で強度があること紙コップに体重が分散されるから。 |

アルミの空き缶 (方法) アルミの空き缶に片足で乗ります。 (※いきなり片足でエイッと乗るのは怖いので、片方の足を台に乗せてからゆっくりもう片方の足を缶に乗せるようにすると体勢が安定して乗りやすいです。) 片足で缶の上に乗ったら、両手を写真のようにして缶を指で突きます。たいした力で突いていないのに、缶はあっという間にぐしゃりと潰れます。体験するとびっくりします。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 円筒形の缶が、指で突かれることで形がゆがんで体重を支えきれなくなるからです。 |

プラコップ2個、ティッシュ、泥(土)、水道水 (方法) 泥(土)をプラコップに入れて水道水を入れます。 ティッシュを6枚くらい使って、左から2番目の写真のように折ります。 空のプラコップを泥水の入ったプラコップの横に置き、折ったティッシュを半分泥水の方へ入れ、残り半分は空のプラコップ中に入れます。(真ん中の写真) 泥水ではなく絵の具を試したのが右の写真です。泥と違って絵の具の粒子が小さいためか、水道水と一緒に空のコップに絵の具の水が溜まってしまいます。 ※本ではガラスのコップとガーゼを使っていますが、プラコップの方が割れる心配がないのでいいでしょう。また、ガーゼはティッシュほどは水の吸い込みがよくないので、安価で結果が良いティッシュのほうがお勧めになります。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 泥水に入れたティッシュには、見る間に水がしみこんで上昇していきます。これは繊維の毛細管現象です。こうして泥の粒子と水が分離され、きれいな水だけが泥水の入ったコップからもう一方のコップに移るわけです。 |

コップ、水道水 (方法) コップに水を入れ、一杯になりそうになったら数滴ずつ水を垂らして、水が溢れる限界までいれます。 表面張力がわかりやすいのは、コップの口の両側の部分です。ドームのように丸くなっているのがわかります。 |

コップ、水道水、氷 (方法) 氷をコップの中に入れてから水を注いでいき、コップの縁まで一杯にします。(水が少し盛り上がるくらい。) そのままにしておき、氷が溶けるまでそっとしておきます。氷が溶けてもコップから水はあふれだしません。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「子どもにできる科学手品50」(講談社) 冷凍庫に缶ジュースを入れておくと凍ってしまい、缶は膨らみます。液体は凍ると体積が増えます。氷は体積が増えているので水に浮きます。氷が水面より出ている部分は、元の氷が凍る時に体積が増えたぶんです。氷が溶けて水に戻ると、体積も元にもどるので、コップの水はあふれないのです。 |

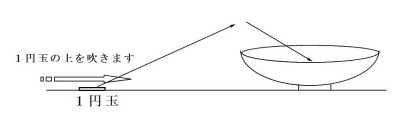

(道具) (道具) 1円玉、お皿 (方法) テーブルや机の上にお皿を置きます。お皿から20㎝位離して1円玉を置きます。お皿に向かって1円玉の上を強く吹くと、1円玉が舞い上がってお皿の中に飛び込みます。 (※1円玉とお皿との距離は、何回か1円玉を飛ばす中で調整します。1円玉を吹くときは、テーブルか机の端に顔を当てるような感じにして吹くと、1円玉の上に強く息が吹き付けられます。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「子どもにできる科学手品50」(講談社) これは「ベルヌーイの定理」です。1円玉の上部は息によって空気の流れが速くなっているので、圧力が下がります。このため、1円玉は下からの揚力によって持ち上げられるようになります。その後は、吹き出された風に乗ってお皿の中まで飛ばされるわけです。 |

コーラ(サイダー等の炭酸飲料)、ラムネ菓子、重曹(100円ショップのダイソー) (方法) コーラの栓を開けたら、ラムネ菓子を3~4個ビンの中に落とします。泡が出てきたと思うと、少しして泡が吹き出してきます。 (※泡をたくさん出したいときは、右の写真のようにラムネ菓子ではなく重曹を入れます。泡の量は3倍くらいにはなるでしょう。また、コーラやサイダーのビンは、大きな1.5ℓサイズのほうが泡はたくさん出るでしょう。) |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から ラムネ菓子には、成分として重曹が含まれています。重曹の主成分は炭酸水素ナトリウムで、これがコーラに溶けると多量の二酸化炭素が発生します。それがコーラに溶け込んでいる二酸化炭素とともに出てくるのです。 |

エナメル線(1mくらい。ホームセンターで売っています。)、単一の電池、紙ヤスリか布ヤスリ、磁石、セロテープ、布ガムテープ (方法) エナメル線を1m用意し、単一電池に左右40㎝位残して5回くらい巻き付けます。巻いた部分がほどけないようにセロテープ等で留めます。エナメル線の両端を紙ヤスリか布ヤスリでこすって被覆をはがします。コイルの部分を磁石に乗せ、動かさないようにエナメル線の一方を電池におしつけます。(ガムテープで留めると楽です。) もう一方を電池の底か頭の部分につけて電流が流れるとコイルは浮き上がります。 (※ 磁石からコイルが浮き上がらないときは、磁石の上下を逆さまにしてもう一度行うとコイルは浮き上がります。注意するのは、エナメル線を指で電池に押さえつけていると熱くなってくるので注意が必要です。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) これは、電気によってできた磁力と、下にある磁石の磁力とが力を及ぼし合っているからです。電気の通り道をグルグルと巻き重ねたものをコイルと呼びますが、これはより強い磁力を生み出すための工夫です。電線を巻くことで、近い場所に何回も電気が通ることになるからです。 |

デジカメ、プリンター、100円ショップで売っている水槽等のプラスチックのケース、虫眼鏡2個 (方法) 人物等でもいいのですが、なるべくならば奥行きのある風景の写真を、右目の前と左目の前で撮ります。ファインダーがあるカメラなら、右目でファインダーを覗いて1枚、左目でファインダーを覗いて1枚撮ります。 プリンターで、この2枚の写真(縦5㎝位の大きさをに印刷します。印刷したら右目で見たものには「右」、左で見たものは「左」と書いておきます。ケースの上に虫眼鏡2個を置き、下に写真を並べます。写真の位置や眼鏡の位置を調整して2枚の写真が重なって見えるようにします。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「ガリレオ工房の科学遊び3」(実務出版) 多くの動物は目を2つ持っています。それはものが立体的に見えるからです。両目の前で写真を撮ることで、左右それぞれで見た風景を別々の写真の上で再現します。そしてレンズを通してみることで、その2枚の写真を合成することができます。 |

プリンのカップ、ストロー、ピンポン球 (方法) 子どもたちには、「ストローを使ってピンポン球を外に出してみよう。」と伝えてチャレンジさせます。大体ピンポン球の下側・底側を吹いてピンポン球を外に出そうとしますが、それではピンポン球は出てきません。 ピンポン球の上の方をストローを使って強く息を吹きかければ、ピンポン球はピューンと飛び出してきます。ストローは折り曲がるタイプを使うとやりやすいでしょう。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「名探偵コナンの科学トリックBOOK」(小学館) 「ベルヌーイの定理」の応用。玉の上を強く吹いたときに、玉の上の圧力が弱くなって下からの大気圧が強くなり、ピンポンが浮き上がったから。浮き上がったピンポン玉は、ストローからの息で押されるから容器から飛び出します。 |

スプーン、砂糖(スプーン大さじ3杯)、水(スプーン大さじ1杯)、鍋、箸、アルミフォイル、楊枝か割り箸 (方法) 砂糖3杯・水1杯の割合で鍋に入れます。鍋を傾けて砂糖と水が端に来るようにして中火でかきまわします。数分かき回していると砂糖水が茶色っぽくなります。砂糖水が茶色になったら、アルミフォイルに楊枝か割り箸を置いて、その上に砂糖水を垂らします。少し飴が冷めたらアルミフォイルから剥がして完成です。 ※砂糖は大さじ3杯ということでしたが、少し多く盛りすぎたせいかかなり甘いできになりました。軽く3杯という位の方が、甘すぎなくて良いでしょう。また、飴はすぐ食べられますが、冷凍庫に入れて冷ますとより食感が飴っぽく感じられます。楊枝か割り箸を使って持てるようにしていますが、クラスでやるなら楊枝はちょっと怖いと思う子もいるので、アルミフォイルに薄く広げて作り、冷めてから割って少しずつ食べるようにしたほうがいいかもしれません。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 砂糖を水に溶かした水溶液は、熱していくと温度によって粘り気が出てきて色が変わります。色が茶色に変わっていくのは、元々砂糖はサトウキビや砂糖大根などの植物を原料にしているので炭素が含まれているため、焦げの原因になる炭素が姿を現すためと考えられます。 |

ペットボトル、保温式水筒、水、温度計 (方法) ペトボトルに室温になるまで入れておいた水道水を200㎖の水筒に100cc入れます。 水筒を3分間思いっきり振り、水温を温度計で測ります。 家に200㎖の水筒がなかったので、350㎖の水筒に室温と同じになった160ccの水道水をいれて3分間振りました。水温は0.5℃上昇しましたが、本のような200㎖の水筒に100ccの水だったら、もっと温度は上昇したかもしれません。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び3」(実務出版) 水筒の中に水を入れ激しく振ることで、運動エネルギーが熱になって水温を上げたということです。熱はエネルギーであり、その正体は分子などの運動エネルギーです。 |

キャラクター下敷きなどの下敷き、ティッシュ、100W透明電球(※透明電球がなかったので白い電球を使いました。透明の電球でもやってみる予定です。) (方法) 下敷きをティッシュでこすって静電気をためます。下敷きに静電気がたまったら、部屋を暗くします。 下敷きに電球を近づけると、瞬間的にポワーンと電球が光ります。下敷きに電球をおしつけてもいいし、近づけるだけでも電球が光ります。 (※光が淡すぎて写真に撮ることはできませんでしたが、目でしっかり見ることはできます。) |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 静電気は1㎝の火花が飛ぶときに、約1万ボルトの電圧がかかっているそうです。家庭で使うのが100ボルトか200ボルトということを考えると、大変な高電圧です。電気を通しにくい空気の中を高電圧の電気が流れると、周りの空気がプラズマという状態になって光ります。電球の中には数種類の気体が封じ込めてあり、空気中より電気が流れやすいので、この現象がきれいに見えます。 |

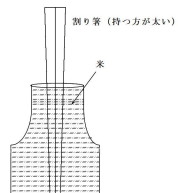

割り箸、牛乳瓶(※ガラスの瓶がない場合は、ペットボトルでO)、お米、じょうご (方法) 牛乳瓶(または、ペットボトル)にじょうごを使ってお米をいっぱい入れます。(ダイソーでは、右の写真のようなじょうごが売っています。) ボトルの口の部分のところまで米を入れると良いでしょう。 右の図のように、割り箸(2本に割らない)の細い方を下側にして瓶お腹に差し込みます。これで瓶を持ち上がられるようになります。 (実験のレポート) 割り箸は、割って1本にしたものではすぐに抜けてしまうので不可。差し込むときは細い方を下にしないと、割り箸が簡単に抜けてしまいます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から お米はさらさらしていますが、瓶の中にぎゅーっと押し込められると割り箸との間に大きな摩擦力が働くようになり、瓶を持ち上がられるようになります。 |

コップ、厚手のチラシか画用紙(※画用紙がお勧めです。)、ハサミ (方法) コップにたっぷり水を入れます。画用紙は、コップの口よりも大きいサイズに切っておきます。画用紙をコップの口に置き、手でコップを持ち上げて反対の手の手のひらで画用紙を押さえてコップをゆくり逆さまにします。 画用紙を押さえていた手をゆっくり放せば、コップの中の水はこぼれません。 (実験のレポート) 本では広告のチラシを使っていましたが、チラシは濡れやすいので厚みのある画用紙の方がうまくいきます。コップを逆さまにするときは、手のひらで画用紙を押さえるのがコツでしょうか・・。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 水がこぼれないのは、大気圧と水とコップのとの表面張力によって支えられているから。 |

同じコップ2個・お皿・水 (方法) コップ2個にたっぷり水(水道水)を入れます。コップ1個をお皿の中に置き、もう1個に上の「コップを逆さまにしてもこぼれない」と同じようにして逆さまにします。 逆さまにしたコップをお皿に入れたコップに重ねます。(※コップとコップの口が合うようにします。)画用紙をゆっくり抜いていきます。このときにコップ同士の口のところがずれないように気をつけます。画用紙を引き抜いたらかんせいです。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 2つのコップの間にはわずかな隙間があるはずですが、水の表面張力によってこの隙間はふさがれ、外側からは大気圧で押されているの水はこぼれません。 |

ティッシュやコピー用紙 (方法) 紙を折れるだけ折っていきます。 ティッシュでは7回・コピー用紙では6回でした。新聞紙のように大きな紙を使っても結果は同じようになります。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) 紙は1回折れば2枚重なりになり、2回折れば4枚重なりになります。6回折れば、2×2×2×2×2×2=64枚に。7回折れば、64×2=128枚になるので、素手で折るのは難しくなります。紙を作っている分子同士がつながったままでいようとするので、外側の紙は長い距離を引っ張られるようになって、それに抵抗しようとする分子の力も強う苦なるからです。 |

汚れて茶色になった10円玉、歯磨き粉、いらなくなった布 (方法) 歯磨き粉を布につけて10円玉を磨きます。3~5分くらいしっかりゴシゴシやれば、10円玉が新品の時のような輝きになります。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び3」(実務出版) 歯磨き粉には、研磨剤・発泡剤・保湿剤や薬効成分が含まれているからです。 |

お札、磁石(できれば磁力の強いネオジム磁石。ダイソーで売っています。)、割り箸、楊枝、輪ゴム (方法) 割り箸に右の写真のように楊枝を挟み込みます。(開いている割り箸の端に輪ゴムをつけると安定します。) お札を折って楊枝の上に乗せます。磁石を近づけるとお札が引き寄せられてゆっくり回ります。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び1」(実務出版) お札を印刷するインキには磁性体(磁石につく性質をもつ物質)が入っています。それでお札が磁石に引きつけられるからです。 |

空のアルミ缶、下敷き(風船でもOK)、ティッシュ (方法) ティッシュで下敷きをこすります。アルミ缶に下敷きを近づけると、アルミ管が引きつけられて動き出します。アルミ管は思っていた以上の速さで動くので、ちょっと驚きます。 (※アルミ管は空のものを使っていますが、中に飲料が入ったものでも動かすことができました。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から ティッシュで下敷きや風船をこすると数千ボルトという高い電圧のマイナスの静電気を持ちます。アルミ管は金属なので、高い電圧を持った下敷きや風船が近づくと、「静電誘導」という現象により中の電子は力を受けて動き、缶の一端がプラスの電気を帯びて引き合う力が生まれます。 |

下敷き、ティッシュ、ペットボトル (方法) ティッシュで下敷きをこすります。中身が入っていないペットボトルに下敷きを近づけると、ペットボトルが引きつけられて動き出します。(思っていた以上に速く動きます。) (※右の写真のように、ペットボトルに中身が入っていても動かすことはできました。) |

| (何故そうなるか)・・・ 上のアルミ管の散歩とおなじ。 |

ストロー、ティッシュ、割り箸(割って1本を使用)、割り箸を乗せる玉(ピンポン球等)、玉を乗せるビニールテープ かセロテープ (方法) ピンポン球等をビニールテープかセロテープに乗せます。これで玉は転がらなくなります。 割り箸を玉の上に乗せます。ストローを5・6回ティッシュでこすり、ストローを割り箸に近づけます。ストローが近づくと、割り箸が引かれて回り出します。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から ストローをティッシュでこすると、ストローにはマイナスの電気が、ティッシュにはプラスの電気がたまります。また、「誘電分極」という現象により、割り箸(絶縁体)にマイナスの電気を帯びたストローを近づけると、ストローに近い割り箸の端にはプラスの電気が生じます。このため、マイナスとプラスの電気が引きつけ合いすとろーの回転を追って割り箸も回転するのです。 |

紙コップ、千枚通し、水道水 (方法) 紙コップの底側に、千枚通しで直径が2㎜くらいの穴を2個開けます。穴と穴との間は、2~3㎜。 紙コップにたっぷり水を入れると2個の穴から水が流れ出ます。出てきた2本の水の流れをつまんでやると、2本の水の流れが1本になります。 (※この実験は結構難しかったです。穴の大きさと穴と穴との距離で試行錯誤。なかなかうまくいかないので苦労しました。) |

| (何故そうなるか)・・・ 「子どもにできる科学手品50」(講談社) 水にはいつも表面張力という力が働いていて、ものの表面積をできるだけ小さくしようとしています。ここでは、流れる水が2本でいるより1本になってしまったほうが水の表面積が小さくなるので、水は1本のままでいようとするからです。 |

氷、糸、塩、水道水 (方法) 氷を取り出したら、水で濡らした糸を氷の上に置きます。塩を糸の上にふりそそぎます。少したってから糸を持ち上げると糸と氷がくっついて持ち上がります。持ち上がっている時間は短いです。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにできる科学手品50」(講談社) 氷に塩をふりかけると氷の温度が下がります。そのため、糸の水分が凍って氷と糸をくっつけるのです。 |

下敷き、布ガムテープ (方法) テーブル(机)の上をきれいに拭きます。下敷きを中央に置いたら、布ガムテープを引き手(引っ張る部分)を作って貼り付けます。 引き手を引っ張ると下敷きはテーブル(机)から離れません。無理に引っ張ると布ガムテープは剥がれてしまいます。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「100円グッズで遊ぶ作る実験する とっても楽しい科学の本」(メイツ出版) 私たちが住んでいる地上には空気(大気)が満ちていて、上空1万メートル以上に達しています。その空気の重み(圧力)が大気圧です。下敷きの面積が大きくなると大気圧も大きくなります。 |

ストロー、ジャガイモ (方法) 普通にストローをジャガイモに突き刺すとストローは折れてしまいます。真ん中の写真のように、ストローの端を指で塞いでからジャガイモに垂直に刺すと、ストローはジャガイモを貫通します。 |

| (何故そうなるか)・・・ 「名探偵コナンの科学トリックBOOK2」(小学館) これは空気の力を利用しています。親指でストローの口を押さえることで、ジャガイモに当たった瞬間に行き場のなくなったストローの内部の空気は押し縮められ、ストローを内側からぎゅっと押し固めたからストローが強く折れにくくなったからです。 |

コップ、ペットボトル、水道水 (方法) ペットボトルに口までたっぷり水を入れます。 空のコップにペットボトルを逆さまにして入れます。(※ペットボトルの口の部分は、コップの真ん中辺りにします。) 水はコップの中に流れ込みますが、口の部分を越えるとそれ以上水は入っていきません。つまりコップの中に入った水はあふれないといことです。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から これは大気圧によってコップの水面が押され、この力がペットボトルの中の残りの水の重さ、および、ペットボトルの中の空気の圧力と釣り合って平衡が保たれるようになります。 |

ステンレスのスプーン(※ステンレスとかステンレス18と書いてあるもの) 18-8、18-10はクロムなどの合金で硬いので×。 (方法) スプーンのネックの部分を繰り返し曲げます。左から2番目の写真のように線上の傷が見えるようになったら準備OKです。スプーンの柄の下の方を持ってスプーンを揺らせば、スプーンはポキッと折れてしまいます。 |

| (何故そうなるか)・・・「名探偵コナンの科学トリックBOOK2」(小学館) これは金属疲労を使ったものです。鉄などの金属は、繰り返し長時間にわたって同じ部分に力や振動や熱が加わると、細かい傷がいっぱいでき(金属疲労)、もろくなってしまうからです。 |

生卵が入るコップ、水道水、生卵 (方法) 水の入ったコップに生卵を入れます。生卵は沈んでしまいます。水道の所に行き、コップに勢いよく水道水を流し込みます。すると底に沈んでいた生卵が浮いてきます。 |

| (何故そうなるか)・・・「名探偵コナンの科学トリックBOOK2」(小学館) 「ベルヌーイの定理」を利用した実験です。空気の流れが作り出す現象を水を使って作り出しています。速い流れがコップの口の方でおこると、卵の上部の圧力がち小さくなって、下からの水の圧力に押されて卵が浮上します。 |

水風船、水道水、やかん、タオル等の布、発泡スチロールのお椀 (方法) 水はやかんに入れて沸騰させます。沸騰させることで水の中の空気を少なくします。やかんのお湯が冷めたらペットボトルに入れます。水風船の口の部分をペットボトルの口にはめて水を風船の中に入れます。発泡スチロールのお椀に布でくるんだ水風船を冷凍庫に入れます。 冷凍庫は弱します。風船の中が凍ったら取り出して、風船を切って丸くなった氷を取り出します。水で軽く洗ってから布で表面を拭いて完成です。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学遊び3」(実務出版) 風船が球形に近い形だと水の固まり方も球形に近くなります。冷凍庫に入れてゆっくり凍らせると、球形に近いかたちで凍ります。 |

ペットボトル、水道水、ピンポン球 (方法) ペットボトルの口の部分まで水をたっぷり入れます。ピンポン球をペットボトルの口のところに置いたら、ペットボトルを逆さまにします。ゆっくり手を放すと水はこぼれてきません。 |

| (何故そうなるか)・・・「名探偵コナンの科学トリックBOOK」(小学館) ピンポン球が落ちてこないのは、水の表面張力と大気圧のせい。水の表面張力がピンポン球を吸い付け、大気圧がピンポン球ペットボトルの口に押しつけている。 |

楊枝、シャンプー、水、お盆(※お風呂でやるとよりはっきりわかります。) (方法) 楊枝のお尻側にシャンプーを塗ります。これを静かに水(または、お風呂)の上に置くと、シャンプーを塗った側と反対側の方に動き出します。一度やると効果がなくなるので、水をかえるとまたできます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から シャンプーには界面活性剤が含まれています。界面活性剤は、汚れを包みこんで落とす役割をしますが、同時に水の表面張力を弱める働きもします。楊枝にシャンプーを塗ったところの表面張力弱まり、楊枝は前方の表面張力に引っ張られて前に進むようになります。 |

ダイソーで売っているスーパーボール(中くらいの大きさと小さいのが入っています。)、紙、がむてーぷ、ハサミ (方法) 紙を切って右の図のような形を作ります。これを丸めて筒状にします。(小さいスーパーボールが入る筒)) 多き方のスーパーボールに紙の筒を貼り付けます。セロテープやビニールテープでは貼り付けないので、布ガムテープを使います。筒の中に小さいスーパーボールを入れたら、床に落とします。小さいスーパーボールがビューンと高く跳びます。思っていた以上に跳ぶので驚きます。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学あそび1」(実務出版) 下の大きなボールが初めに床に当たり跳ね返り、反対向きに勢いよく跳んで小さなボールにぶつかるので、小さいボールだけの時より跳ぶ力が大きくなります。 |

ストロー2本(折り曲がるストロー)、空のペットボトル、水道水、厚画用紙、穴開けパンチ、コンパス、ハサミ (方法) ストロー2本を差し込む為の丸い円盤を厚画用紙で作ります。穴開けパンチで2個穴を開けます。この穴にストロー2本を差し込みます。 ペットボトルの3/4位まで水を入れ、1本のストローを水中に入れ、もう1本を水に触れないようにします。ストローを刺している厚画用紙が動かないように指で押さえたら、思いっきり水に入っていない方のストローを拭きます。すると水の中に入ってるストローの口から水が勢いよくふきだしてきます。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 噴水ができるのは、空気の圧力が強くなって水面を押し、その力によって水中に差し込まれたストロ-を通って水が噴出するからです。 |

新聞紙、カップ、熱湯、ヤカン (方法) 新聞紙を折ります。(※右の写真のように) ヤカンに水を入れて沸かしカップに入れます。折った新聞紙をカップの上に乗せます。しばらくすると新聞紙がゆっくりと広がっていきます。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学あそび1」(実務出版) 紙の繊維が濡れると繊維は水分を吸収して膨らみ、折れ曲がりではまっすぐな方向になるように力が働きます。これは、ストローを包んでいた紙を水に濡らすとまっすぐになったり、アイロンを当てるときにスチーム(水蒸気)を吹きかけたりするのと同じです。 |

磁石(ダイソーで売っている丸いマグネット)、フィルムケース、ハンマー、布 (方法) 磁石を布に包んでハンマーで叩きます。磁石を2~3個ハンマーで叩いて粉々にしたら、フィルムケースに入れます。金属製のクリップに近づけてもクリップはくっつきません。フィルムケースの底に磁石をあて、ゴシゴシと押しつけます。再度クリップに近づけると、こんどはクリップがくっつきます。ケースを何回か振ると、またクリップはくっつかなくなります。 |

| (何故そうなるか)・・・「ガリレオ工房の科学あそび1」(実務出版) くだいた磁石は、N極・S極の向きがばらばらになっているので、全体として磁石になっていません。磁石をこすりつけることで、磁石の性質を持った鉄粒子が向きがそろい磁石になります。ケースを振ると鉄粒子の向きがバラバラになり、磁石の性質を失うようになります。 |

紙コップ、千枚通し、菜箸、水道水、ロウソク、ライターかマッチ (方法) 紙コップに千枚通しで穴を開け、その穴に菜箸を2本差し込みます。紙コップに水を入れます。ロウソクに火をつけ、紙コップの底を火に当てます。紙コップの底にすすはつきますが、紙コップは燃えません。 (※本ではガスコンロを使ってやっています。最近のガスコンロは安全装置がついていて、鍋やフライパンを火の出るところに置いておかないと自動的に消火してしまいます。消えるたびに火をつけるのは面倒なので、今回はロウソクを使っています。) |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 紙は、数百℃の発火点に温度が上昇しないと燃えません。水は熱容量が大きいため、ロウソクの火からの熱量をどんどん吸収してしまうのですが、水の温度は100℃を超えることはありませんから、紙は燃えないということになります。 |

風船、水道水、ロウソク、マッチかライター、紙皿 (方法) ロウソクに火をつけて蝋を垂らし、お皿の上にロウソクを立てます。風船に水道の蛇口から水を入れます。風船の口は縛っても良いし、指に絡ませているだけでもOKです。ロウソクに火をつけ、水の入っている風船を火に当てます。風船にすすはつきますが、風船が燃えるようなことはありません。 |

| (何故そうなるか)・・・「名探偵コナンの科学トリックBOOK2」(小学館) 理由は、上の「コップが燃えない」と同じです。 |

(道具) (道具)ライター・ロウソク・コップ・お皿・水 (方法) お皿にろうそくを立て、水を入れる。ろうそくに火をつけてコップをかぶせると、やがて火が自然に消えて、コップの中の水が上がっていく。 (実験のレポート) 初めは、ロウソクを買ったら付いていた台にろうそくをさしておこないました。結果は、「あれ?・・・水があがってこない。」・・多分コップと台の間に隙間ができたことが影響しているのじゃないかということで、今度はろうそくのろうをお皿にたらして、ろうそくを直接立てました。結果はOKで、水面より1㎝弱位の高さまで水が上がってきました。子どもが「うまくいっても、なんだかぱっとしなかったねー。」と嘆息していました。 |

| ろうそくさへ手に入れば、すぐにできるからということで、コンビニにろうそくを買いに行っておこなった実験。なんだか思った以上に地味(?)な実験になりました。おまけに、コップの底がすすで黒ずんでしまい、息子達が、「お母さんに見つかると・・。」「・・・・。」ということで、コップはしばらく見えない場所にしまっておこうという、なんともトホホなことになりました。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにできる科学手品50」 火のついたろうそくにコップをかぶせると、コップの中の空気があたためられ、水をコップの外に押し出します。そして、火が消えると、コップの中にたまった二酸化炭素が水に溶けて、皿の水がまわりの空気(大気圧)に押されてコップに入ります。 |

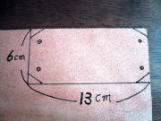

「ものづくりハンドブック1」 「ものづくりハンドブック1」(道具) 革か厚手の布・ひも・穴開けパンチかきりなど (作り方) 革かデニム地などの厚手の布を6㎝×13㎝に切ります。4隅にきり等で穴をあけます。ひもは、自分の腕の長さに30㎝加えた長さのものを2本用意します。(私のひもは、ちょっと太かったです。)ひもを穴に通したら、ほどけないように「もやい結び」で結びます。「もやい結び」は写真の左側から順におこなえばできます。ひもは、先の部分がほどけないように端をこぶ結びにします。もう1本のほうは、中指が入る程度の輪を作ります。材料があれば、10分位で作れます。 (方法) ピンポン玉かゴルフボール大のなるべく丸い石を革(布)の真ん中にはさみ、これを左手で押さえる。右手で2本のひもをぴんと張って釣り合いをとる。ぐるぐる右腕ごと回してモーションをつけ、目標に向かい、ひもを持っていた手を離す。慣れないとどこに飛んでいくかわからないので、人のいない広い場所でおこなうようにする。 (実験のレポート)利根川の河原でやる予定。(春休みにはできなかったので、5月の連休か夏休みに・・・。) |

| 我が家の本棚にもある「MASTER キートン」(コミック)に投石器の話が出てきます。以前から、一度どんなものなのか、作ってやってみたいなあと思っていたので、愛読者の1人である息子も興味を持って見ていました。 |

(道具)新聞紙・割り箸 (道具)新聞紙・割り箸(方法) 1本の湿り気のない割り箸をテーブルから1/3位はみ出すように置き、その上に1枚の新聞紙を乗せます。新聞紙を上から強く割り箸に押しつけて、隙間なく密着させる。テーブルからはみ出し割り箸の部分をすりこぎなどの硬いもので叩くと、新聞紙は持ち上がらず割り箸が割れますということです。 (実験のレポート) 新聞紙は1枚でも大丈夫ということでしたが、実際やってみると、子どもが確実に成功する為には、新聞紙は1枚よりも2枚のほうが確実です。私は1枚でもできましたが、息子は2枚でないとだめでした。テーブルからはみ出させる割り箸の長さは、1/3でも1/2でも大丈夫でした。はみ出している長さは、短い1/3のほうが簡単です。硬いもので叩かなくとも、指や手刀でもできます。指を振り下ろすスピードが速ければ速いほど、切断面は鋭くなります。割れたときの音も「バキ!」という音から「ビシッ!」という音に変わっていきます。スピード命・・・です。 (学校でやったレポート) 朝の会が始まる前に、学年の子2人にチャレンジさせましたが、パワー不足で失敗。学年の先生(男性)2人のチャレンジでは、20代の先生は失敗。50代の先生は成功。放課後、他学年の先生(女性)3人がチャレンジしたところ、1人成功、2人は失敗でした。失敗した先生は、「家に帰ったら、またやってみる。」と言ってました。意外に難しいのかな? (結論)成功させるには、新聞紙を上から強く割り箸に押しつけることと、何と言っても指を振り下ろすスピードです。 |

| 本を見ながら、「これをやってみる?」と子どもと話し合って決めました。子どもの頃から、こういうことは見聞きしていたので、何となくやったことがあるような錯覚をしていました。実際やったことはなかったので、やってみると準備簡単・結果ばっちりという感じでした。私たちは手刀や指でやりましたが、子どもたちがやるときはテーブルを叩いてけがをしないように、硬いもの(棒など)で叩くようにしたほうが良いでしょう。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにウケる科学手品77」(講談社)から 新聞紙の上に大気圧があるために起こる現象です。新聞紙と割り箸は密着しており、空気が入っていないと、割り箸はかなり大きな力で押さえられています。それで、瞬間的に割り箸を叩くと、テーブルからはみ出した部分が折れるのです。ゆっくり指で割り箸を押すと、新聞紙は簡単に持ち上がってしまうのは、新聞紙と割り箸の間に空気が入り込み、大気圧の影響がなくなるため。 |

(道具)ワイングラス (道具)ワイングラス(方法)ワイングラスのふちを指先に水をつけてなぞります。ふちを何周かなぞっていると、グラスから音が響いてくるそうです。 (実験のレポート) 以前は何度やってもできなかったのに、2回目にできてしまいました。1回目は、ワイングラスの台(底の部分)を片方の手で押さえてやったのですが、音がでませんでした。グラスに振動が起きればいいのだから、グラスの足の部分を持ったらどうかと考えて2回目をおこなったところ、今度はすぐに音が出ました。 子どもがやったところ、台座の所を押さえてもグラスの足を押さえても同じようにできたので、特に関係ないみたいです。グラスのふちをなぞる時に、1回目は滑らす感じでやりましたがだめでした。うまくいった2回目は、なぞるときに少し指を押しつけるようにしてなぞったところ、2周目にはすぐ「キュイーン・キーン」という音が出てきました。 (結論)水をつけた指でグラスのふちをなぞるときには、少し押しつけるようにしてなぞると成功するということです。 |

| 以前テレビでやっていたのを見て、さっそく息子達とやってみたものの全くだめだった経験があります。今回は、本に出ていたので再チャレンジです。私がまず出来ましたので、塾から帰ってきた小学生の息子に自慢(?)しました。息子は少ししか音が出せませんでしたが、こつを教えると簡単にできました。中3の息子はまだ塾から帰ってこないので、明日にでもやらせてみようと思っています。 |

| (何故そうなるか)・・・「子どもにできる科学手品50」 ワイングラスのふちを指でなぞると、摩擦でグラスが振動します。この振動がグラスに伝わって、音が大きく響いて聞こえるようになります。 |