| このページでは、「教材・教具の制作が初めて・・。」という方や「やったことはあるけれど、もっと子どもたちに合ったいいものが作りたい!」という方々の参考になるように、制作の手順を0から完成まで写真・図解等の説明を付けて、だれでもわかるようにすることをねらいとしています。(作品紹介では、細かな点まで説明できませんので。) |

100円ショップのダイソーかホームセンターで売っている工作用紙・イルミネーションライト(ダイソー)・デザインナイフ(ダイソーでも売っています。)、障子紙、千枚通し、定規、コンパス、のり、はさみ |

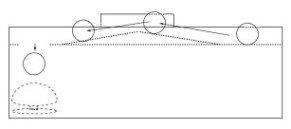

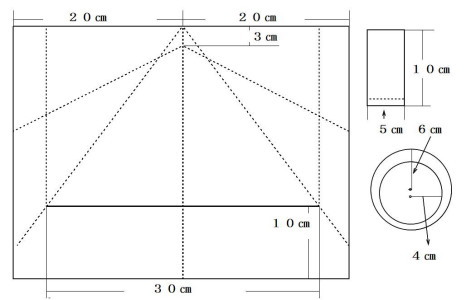

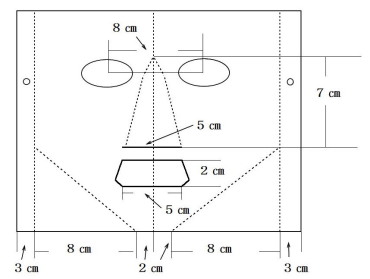

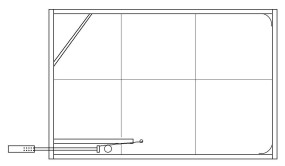

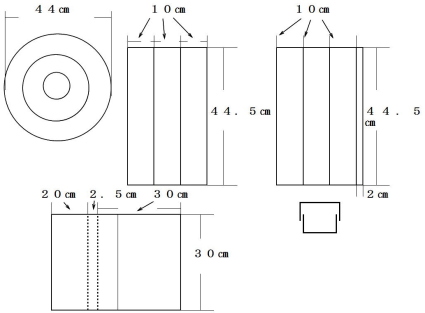

①左の寸法図のように工作用紙に箱の展開図を描きます。(箱の底は必要がないのでいりません。) ②工作用紙をハサミで切ります。 ③古墳の堀に当たる部分をデザインナイフで切り取ります。 ④切り取った部分を一回り小さくする為に、ハサミで周囲を切って小さくします。こうすることで、ライトの光が漏れて見えるようになります。 ⑤堀を切り取った箱の裏側に障子紙をのりで貼り付けます。 ⑥切り取った堀の中の古墳の部分をデザインナイフで切り取ります。切り取ったら一回り小さくなるようにハサミで外周を切ります。 ⑦古墳の部分に円と四角を下書きし、その線に千枚通しで穴を開けます。 ⑧古墳と堀の部分をのりで障子紙に貼り付けます。これで完成です。 |

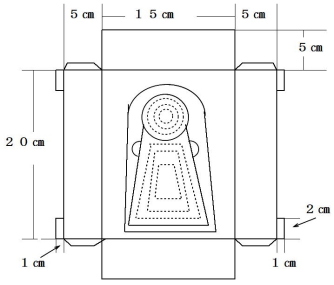

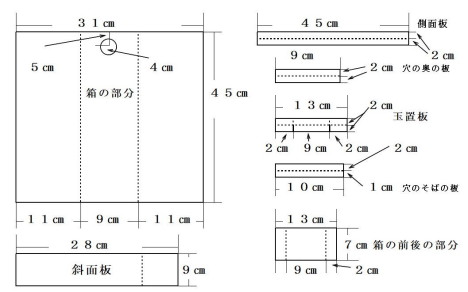

| (材料・道具) A3の厚画用紙(厚紙)2枚、速乾ボンドか両面テープ、ハサミ、定規、鉛筆等のペン、ピンポン球、呼び出しのベル(ダイソー)、デザインナイフ、コンパス、、 |

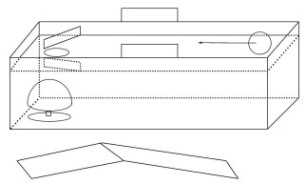

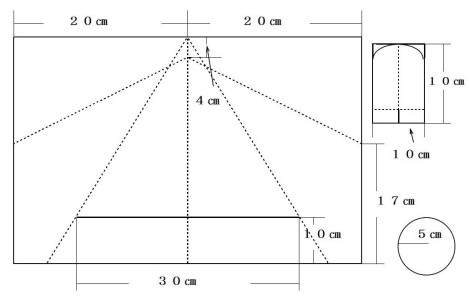

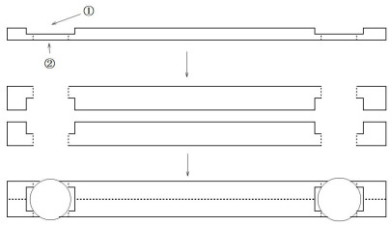

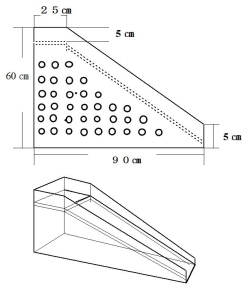

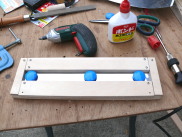

(制作の手順) (制作の手順)①左の図のように厚画用紙でパーツを作ります。側面板と穴のそばの板・箱の前後の部分は2枚ずつ作ります。 ②箱の部分にコンパスで直径が4㎝の円を描きます。デザインナイフか円切りのカッターで穴を開けます。 ③箱の部分は、点線部分に定規を当てて折り曲げてコの字型にします。 ⑤真ん中の写真のように、玉を置く「玉置板」をコの字型にしてボンドで貼り付けます。  ⑧側面の板を箱の上部の両側にボンドか両面テープで貼り付けます。(※への字型の斜面の板を差し込むと、坂のてっぺんでピンポン球が外に転げ落ちそうな場合は、その部分だけ右の写真のように側面の真ん中辺りに板を貼ります。) ⑨「斜面の板」を点線部分で折って、坂にします。これで完成です。 |

| (材料・道具) A3の厚画用紙(厚紙2枚)、デカじょうご(ダイソー)、ボンドか両面テープ、定規、鉛筆等のペン、はさみ、コンパス、穴開けのカッター、呼び鈴(ベル) |

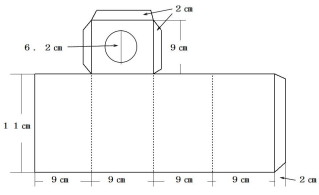

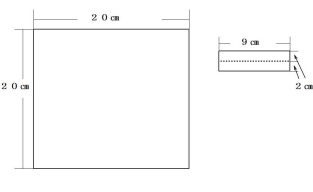

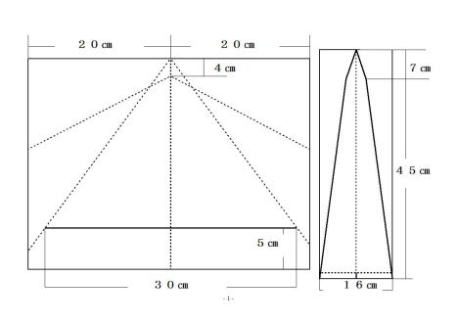

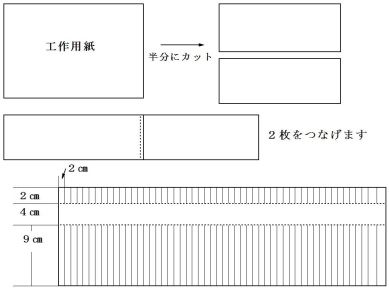

①A3の厚紙(ダイソー)に左の図のように線を描きます。 ②箱の蓋のところにコンパスで円を描き、円切りのカッターで切って穴を開けます。(※円切り用のカッターがない場合は、デザインナイフかカッターナイフで円の中側に切れ目を入れ、そこからハサミを入れて切ると良いでしょう。) ③箱をボンドか両面テープで貼って組み立てます。 ④箱を右の図の台(20㎝×20㎝)にL字にした厚紙で止めます。このL字型の厚紙は箱の1カ所だけに取り付けます。蝶番のような役目になります。こうすることで、箱を開けることができます。 ⑤箱の中に呼び鈴を入れ、箱の穴にデカじょうごの口を差し込めば完成です。 |

| (材料・道具) 障子紙・絵の具(水彩絵の具・ポスターカラー)、絵筆、絵の具を溶かす容器、凧糸、新聞紙 |

①和紙(障子紙)をくしゃくしゃにします。 ②ビー玉を包み込んで、凧糸や輪ゴムで縛ります。(※糸を巻いて絞る幅は、2~3㎝あると白い部分がきれいに出ます。) (※輪ゴムで縛ると取り外す時が大変になるので、凧糸の方がお勧めです。) ③色水を作ります。お皿やコップなどに水を入れ、水彩絵の具やポスターカラーを入れて混ぜます。 (※下の作品例の左側が水彩絵の具・右側がポスターカラーです。) ④凧糸で縛った障子紙を色水につけます。色水は何色か用意して、お子さんたちが好きなように選べるようにします。障子紙を浸す際にも、2色・3色とつけてOKです。 ⑥新聞紙の上に障子紙を広げて乗せ、乾燥させます。 ⑦障子紙が乾いたら四隅を引っ張って形を整えます。これで完成。 (※今回はビー玉を入れて作りましたが、右の写真のように何も入れないで障子紙を棒状に凧糸で縛ってやる方法でもOKです。) |

| (材料・道具) 工作用紙(1~2枚)、アクリル絵の具等の絵の具、絵筆、定規、赤鉛筆等のペン、デザインナイフかカッターナイフ、コンパス、ボンドか両面テープ、布ガムテープ |

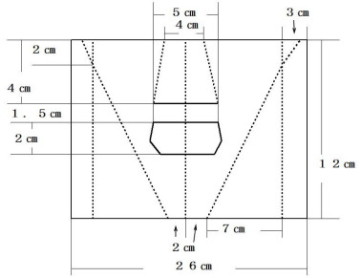

①工作用紙を2枚使います。左の寸法図のように工作用紙に定規を使って線を引きます。 ②工作用紙の真ん中より下の太線になっているところ(長さが30㎝)をカッターナイフかデザインナイフで切ります。ここが頭が入るところになります。 ③30㎝の長さを切ったところは帯状になるように奥側に軽く押し込みます。 ④帯状になる部分は頭を入れるところになるので、上の右側の写真のように、工作用紙の裏側の切った部分の上下と左右に布ガムテープを貼って補強します。 ⑤点線の部分を定規を使って折り曲げます。(折り曲げる順番は特にありません。) ⑥アクリル絵の具等の絵の具で色をつけます。 ⑦絵の具が乾いたら、円(日輪)と耳になる長方形を工作用紙で作り、金色のデコステッカー(ダイソー)を貼るか金色の色画用紙などを貼って、ボンドか両面テープで兜に貼れば完成です。 ※下の2つの「兜」も基本的には上の兜と同じようにして作ります。   |

| (材料・道具) 工作用紙、定規、鉛筆のペン、輪ゴム(3本)、穴開けパンチ、ハサミ、カッターナイフかデザインナイフ、ボンドか両面テープ、アクリル絵の具等の絵の具(黒)、絵筆 |

①工作用紙を左の図のように線を引きます。 (太い線は、カッターナイフかデザインナイフで切るところです。折れ線のところは、折り曲げるところになります。) ※左の寸法図は、顔の下側を覆うタイプのもので、右側は顔全体を覆うタイプになります。 ②アクリル絵の具等の絵の具を塗ります。 ③絵の具が乾いたら、折り線の部分を再度折り曲げていきます。 ⑤面の左右に穴開けパンチで穴を開け、輪ゴムを通して結べば完成です。 |

| (材料・道具) クリアフォルダー、EVAボード、ハサミ、定規、サインペン、プラスチック用のボンド、PP板(PPシート)、マジックテープ |

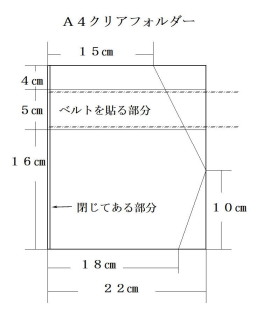

(制作の手順) (制作の手順)①クリアフォルダーを左の図のような寸法で切ります。右上の斜線の部分も切るところです。(※右下の斜線部分は、折り曲げるところで切りません。) ②右の下側の斜線の部分を表側・裏側ともに折り曲げます。折るときは定規を当てて折るときれいに折れます。 ③折った部分を広げて下の左の写真のようにします。こうすることでボックスのような感じになります。 ④PPシートを幅5㎝で切ります。長さは、装着する人によって違いますから、ひも等を頭にぐるりと巻いて大体の長さを知るようにします。 ⑤EVAボードを幅5㎝・長さ15㎝くらいに切ります。 ⑥PPシートの中央部分にEVAボードをプラスチック用のボンドで貼り付けます。この部分が額に当たる部分になります。 ⑦この写真のフェイスシールドは、帯に付いた輪ゴムで頭につけるようにしていますが、それでは装着しづらいのでPPシートの帯の左右にマジックテープをつけて、マジックテープで帯をつけるようにします。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているプラ板、EVAボード、マジックテープ、ハサミ、定規、サインペン、プラスチック用のボンド、100円ショップのダイソーのPPシート、 |

①プラ板(右の写真)は横にして使います。 ②PPシートは、幅5㎝で切ります。(長さは装着する人によって違うので、ひもなどを頭にぐるりと回して大体の長さを調べます。) ③EVAボードを幅5㎝で15㎝くらいの長さに切ります。(左の写真) ④5㎝幅で切ったPPシートを下の左の写真のようにプラ板にプラスチック用ボンドで貼り付けます。 ⑤5㎝幅に切ったEVAボードをプラスチック用ボンドでプラ板に貼り付けます。 ⑥PPシートの帯の左右ににマジックテープを貼れば完成です。 |

| (材料・道具) 画用紙、ぺんてるのクレヨンかさくらクレパス、デザインナイフかはさみ、ティッシュ、のりかボンド、工作用紙か厚画用紙、インターネットから龍のイラストを印刷したもの |

①インターネットから「龍」のイラストを探してA4用紙に印刷します。 ②印刷した龍のイラストを厚画用紙か工作用紙にのりかボンドで貼り付けます。 ③デザインナイフかはさみを使って龍の型を切り取ります。 ④切り抜いた龍の型紙を画用紙に乗せて型の周囲にクレヨンを塗ります。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている「ラウンド千代紙ペーパー タルト」・A3の厚画用紙(4枚)、のりかボンド、定規、はさみ |

①ラウンド千代紙をA3の厚画用紙にのりかボンドでで貼ります。 ②はさみで円盤を切り取ります。 ③厚画用紙でL字型の形の足を作ります。 ④L字型の足をピザの円盤の裏側にのりかボンドで貼ります。(足が円盤につくことで取りやすくなります。) ⑥左の写真のように、上の帯を立てるためのL字型を厚画用紙で作り、帯に貼ります。(1つの帯に左右と真ん中の3カ所に貼ります。) ⑦千代紙の貼ってある円盤を置いて、その位置を参考にして周囲に帯を貼り付けます。帯を貼り付けたら完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターに売っている透明のビニールシート(1m○円という具合に売ってます。)か透明のビニール袋の大きいもの、ポスターカラー、食器洗いの中性洗剤(容器の表示に「中性」と書いてあるもの)、パレットか紙皿、絵筆 |

①紙皿かパレットにポスターカラーを出します。 ②ポスターカラーに中性洗剤を数滴垂らして絵筆で混ぜます。水は余り入れないで少量の方が描きやすいです。 ③好きな模様や絵をビニールの上に描いていきます。 ④絵や模様を描いたら乾かして完成です。 ※作品は描いた面のほうから見るよりも、裏側から見た方がきれいに見えますので、展示の際には裏側が表になるように展示するといいでしょう。 ※今回は、ポスターカラーに中性洗剤を使いましたが、アクリル絵の具であればそのままでビニールに塗ることができます。 |

2×4材、100円ショップの木製のフォトフレーム(2Lサイズで210円)、のこぎりか電動ジグソーか糸鋸、電動サンダー、紙やすり(目の粗いものと細かいもの)、水性の着色ニス(メープル・ウォールナットなど)、刷毛、定規、赤鉛筆等のペン |

① フォトフレームの内側のサイズに合わせて2×4の角材に線を引きます。(石垣の採寸)線は適当に石がいくつか作れるようにします。 ②右の写真のように、フォトフレームの裏側から厚紙やガラスをはずします。板についているスタンドさせる部分は引っ張って取り外します。 ④切り出した各パーツを石に見えるように、のこぎりやジグソーで斜め等に切り込みを入れていきます。 ⑤電動サンダーやベルトサンダーで切った面を磨きます。 ⑥フォトフレームに石(木)を配置し、すっきり収まるか否か調べます。収まりの悪い部分はサンダー等で削ります。石になる部分が足りない部分は、2×4材を切って新たに入れるようにします。 ⑦各石(木)が石らしく見えるようになったら、木に水性の着色ニスを塗ります。これで完成。 |

| 木のパズル:石が木(石垣)2 |

| (材料・道具) 上の木のパズルの材料と同じ。ストーン調スプレー |

※作り方は、上の木のパズルと同じです。 仕上げの際にアサヒペンのストーン調スプレーを使うだけです。アサヒペンのストーン調スプレーは何色かありますので、白っぽいものや灰色っぽいものなど、石らしくなる色を選んで使います。 (※アサヒペンのストーン調スプレーは、ホームセンターのペンキ売り場で売っています。) |

| (材料・道具) シナベニヤ板(9㎜厚)か1×8材、糸のこぎりか電動ジグソー、電動サンダーか紙(布)やすり、ボンド、ダボか丸棒、クラフト用のこぎり、定規、ペン |

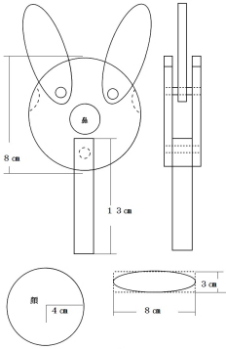

① シナベニヤ板か1×8の板に、左の写真のように各パーツの寸法を入れて、糸のこか電動ジグソーで切ります。切ったパーツには全てサンダーをかけて表面を滑らかにします。 ②耳になる板(楕円形の形)に穴を開けます。この穴にダボが通ります。 ③顔に穴をあけ、ダボを打ち込んで耳を取り付けます。 ④耳が下まで落ちないように、左の写真のように、ストッパーになる小さな板を耳の下側にボンドで貼り付けます。 ⑤顔の板をはめて余分なダボをクラフトのこで切り落とします。(真ん中の写真) ⑥水性の透明ニスを塗り、乾いたら完成です。 |

| (材料・道具)100円ショップのダイソーで売っている厚画用紙・竹ひご(太いのとやや細いのがあります。今回は細い方を使います。太さが2mm)・木のブロック(長方形と円柱)・MDF材、ボンド、建物のイラスト(家と高層ビル)、はさみ、のり |

| (制作の手順) ① |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている「シーズニングポット」・風船、CD1枚、木工用のボンド、千枚通し、厚画用紙、コンパス、はさみ |

※風船とCDをつなぐ容器は、左の図のようにキャップの頭が平らなものを選びます。(今回は「シーズニングポット」。)平らでないと接着剤がしっかりつかないからです。 ①容器の蓋を外して千枚通しで穴を開けます。 ②容器の底側にも千枚通しで穴を開けます。 ③CDの穴よりも少し大きめの円を厚画用紙にコンパスで描き、はさみで切って円盤にします。円盤の中心に千枚通しで穴を開けます。 ⑤穴を開けた容器の蓋の頭側を下にしてボンドで厚画用紙の円盤に貼ります。蓋の穴と厚画用紙の円盤の穴が合うように、千枚通しで蓋の穴と円盤の穴を刺しておくといいでしょう。 ⑥穴の位置が合ったら蓋の上に本等の重しをのせて、ボンドを一晩乾かします。 ⑦蓋に容器をねじって入れたら、風船を真ん中の写真のようにかぶせます。これで完成。 ※風船を膨らませるには、床面につく方のCDの穴から息を吹き込んで風船を膨らませます。 |

| (材料・道具) 紙コップ、折り曲げられるストリー(2本)、きり、ボールペンやシャープペン、ボンド、画用紙等のの紙(コピー用紙等) |

①紙コップの底にきりで穴を開けます。 ②紙コップの口側の方の横にきりで穴を開けます。 ③画用紙等の紙でコップの蓋を作ります。紙コップの口を紙の上に置いて輪郭をなぞります。はさみで円盤を切り取ります。 ④コップの口にボンドをつけ、切り取った紙の円盤を貼り付けます。本などを重しにします。 ⑥コップの底に開けた穴にシャープペン等を差し込んで、ストローが入るくらいの大きさに穴を広げます。 ストローの先端を縦に切り込んだストローを差し込んでボンドで固定します。これで完成です。   こちらは「フリッパー」 こちらは「フリッパー」ストローの口を縦にはさみで切って折り曲げるだけです。 |

| (材料・道具) 厚さ2㎝の桐の板2枚、木の玉(100円ショップで売っています。)ボンド、電動サンダー、円を描く道具(木の板に穴をあけた手製のコンパス)、定規、クランプ、彫刻刀(のみとハンマーのほうが楽です。)、のこぎり、穴を開けるための自在錐。 |

①加工がしやすいので桐板を使いました。桐板にボンドを塗ってクランプを使い2枚の板を貼り合わせます。 ②円の形にしたいので、薄い板で作った自作のコンパス(薄板に穴をいくつもあけたものがコンパスになります。)で大きな円を描きます。端の穴にきりをさして、反対側の穴の方にペンを差し込んで円を描きます。(コンパスの作り方は「その他の教材・教具」のページに載せてありますので、そちらをご覧ください。) ④大体円の形になったら、木の玉の入る穴の大きさを決めてコンパスで円を描いて印にします。 ⑥斜面ができるように穴になる円の方から外側に向かって削っていきます。斜面はうねりができるようにっして、簡単に玉が穴に入っていかにようにします。 ⑧自在錐を電動ドリルにつけて、木の玉が入る穴を開けます。板の厚さがあるので、少し回転させたら彫刻刀(のみでもok)で切り込みの部分を広げて自在錐の刃が描いた円にしやすいようにしてやります。これを繰り返して予定の深さになったら布やすり刀で磨きます。 ⑨玉を穴に向けて転がしてみて、斜面の状態がいい感じになっているか、簡単には玉が入らないかを試してみて、OKならば桐の板に塗料を塗ります。塗料はなんでもかまわないと思いますが、今回はたまたまあったステインを塗っておきました。仕上がりを見ると床用の透明ワックスの方が良かったかなと後悔していますが・・・。それはともかくこれで完成です。 |

| インオワアウト2 |

転がす木の玉はダイソーで売っているものです。アクリル絵の具を塗ってきれいな玉にしています。 |

100円ショップで売っているパンチグボード(6枚)・カラーボード(厚めのものを使います。もし、厚めのタイプが売ってない場合は、カラーボードを2枚重ねるようにします。厚い方が、ダボがしっかり入るからです。しっかり入ると打ち込みがしやすくなります。)・ダボ(8㎜の太さのもの。パンチングボードの穴が8㎜なので・・・。)・ビー玉か木の球、ベニヤ板、ボンド、カッターナイフ、定規、ハンマーまたは木づち、水性ペンキ、はけ |

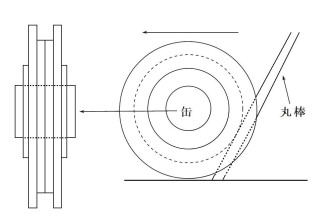

(制作の手順) (制作の手順)①左の写真のように、パンチングボードを縦3列・横2列の計6枚並べます。全体の大きさが決まったら、その大きさに合わせてベニヤ板とカラーボードの大きさも同じサイズにします。 カラーボードは、カッターナイフで簡単に切り取ることができます。 (※カラーボードは、パンチングボードの下の土台のようになります。) ②パンチングボードをきれいに見せるため、水性ペンキを塗ります。今回は赤・緑・黄色にしました。 ④児童が、ダボをハンマーで叩いて打ち込みます。カラーボードが貼ってあるので、少し力を入れればダボが立っていますので、片手でダボを持っていなくても、両手でも片手でもハンマーや木づちを使うことができます。子どもと話し合いながら、どこに打ち込むか決めて行います。目印替わりにダボを打ち込む穴にボンドを入れて教えてあげます。 ⑥枠の板は木ねじとボンドで台になる板に取り付けます。玉を打ち出す部分の手前側の板には丸棒を通すための、穴を電動ドリルであけておきます。丸棒の太さが10㎜だったので、20㎜の穴をあけてあります。丸棒の先には玉を打ち出す板(ここでは4×4㎝の板)をはめ込みます。 ⑧打ち出した球がくるっと回っていくようにするため、PP厚板シート(100円ショップ)をはさみで切ります。台には木ねじで取り付けます。 ⑩球を打ち出す棒の先端の板と台にヒートンをねじ込みます。きりであらかじめ穴をあけてからねじってとりつけます。 ⑪ヒートンに輪ゴム(今回は、遊んでいるときに輪ゴムが切れても大丈夫のように3本)をつければ完成です。 |

アルミ缶のピーク

アルミ缶(今回は口側が細くなっている管しか無かったのでそれを使いましたが、できればコーヒーやジュース等の缶で、缶の太さが同じようなもののほうが作りやすいでしょう。)、カッターナイフ、はさみ、サインペン、布ガムテープかビニールテープ、缶切り、定規 |

①アルミ缶の底を缶切りで切り取ります。 ②切り口が鋭利な状態なので、右の写真のようにペンチで押さえて平らにするか棒等で押さえて平らにします。 ④底から5㎝の所にテープをぐるりと貼ります。これで缶を切る目安ができます。 ⑤カッターナイフで缶を切っていきます。缶持っている手を傷つけないように気をつけます。 ⑦テープの幅(1㎝)を目安にしてハサミで切り込みを入れます。 ⑧ハサミで切り込みした部分を指で内側に折り込んでいきます。 ⑩左から2番目の写真のように、ガムテープかビニールテープを切り口に巻いて、ハサミで切り込みを入れてから内側に折り込みます。これで完成です。 ※投げ方は、親指・人差し指・中指で缶を支えて前に押し出す感じです。うまく投げれば10m位飛んでいきます。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている厚画用紙・アクリル絵の具(ポスターカラーでもOK)・両面テープ・ガムテープ、段ボール箱2個、円を描く手作りの定規、ペン |

①段ボール箱1個をガムテープで箱の形にします。 ②もう1個の段ボール箱を広げます。こちらは箱にはしません。 ③真ん中の写真のように、大きな円を描ける定規(木の板か厚画用紙で細長い棒にし、穴をあけたもの)を使って、広げただけの方の段ボールに大きな円を描きます。色を塗るため円は2個。カッターナイフで円を切り取ります。段ボールカッターよりも普通のカッターナイフの方がきれいに切れます。 ⑤箱にした段ボールの上に円を切ったひろげただけの段ボールを乗せます。ガムテープを貼って2個の箱をつなげます。 ⑥L字型にした厚画用紙を上の円を切ったほうの段ボールの四隅に両面テープで貼ります。これは箱の形を保つようにするためと補強も兼ねています。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている厚紙(厚画用紙)やカラー段ボール・マグネットシート(粘着シートタイプ)、はさみ、定規、ペン、紙を2枚使って大きなものを作る時には、ガムテープ |

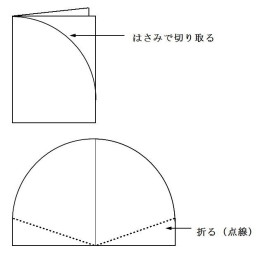

①左の写真のように、厚紙(厚画用紙)2枚をガムテープでつなげます。 左の図のように、四角形の紙(段ボールや厚紙・厚画用紙等)を真ん中で折ります。 ②図の上のように、コンパスを使って1/4の円を描きます。 (※この時、円が下までくるのではなく、円の途中で四角形の縦線に当たるようにします。大体5㎝位の高さの所で縦線と当たると良いです。) ④紙を広げると大きな半円になります。半円の中心から円が縦線とぶつかった所(左右2カ所)まで定規を使って線を引きます。 ⑤定規を線に当てて内側に折ります。左右とも・・。 ※紙は大きいほど「的」自体も大きくなります。厚画用紙を2枚使って大きくしたものが、下の写真のものです。的の口は、マグネットついた左右を近づければ狭くなり、遠ざければ広くなります。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っている厚紙(厚画用紙)・猫よけのマット(「どんとキャット」)・手芸コーナーに売っているリング、穴開けパンチ、はさみ、ボンドか両面テープ |

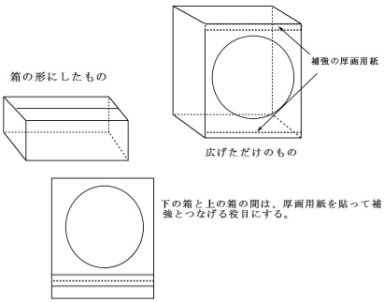

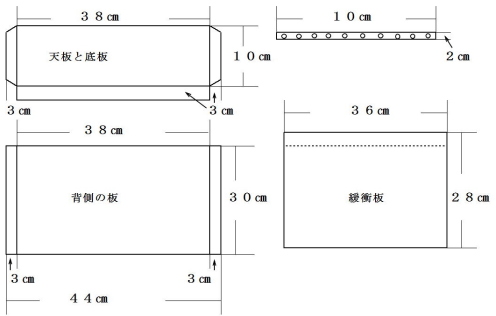

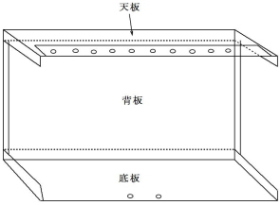

(制作の手順) (制作の手順)①形は図の右側のようにコの字型になります。厚画用紙に寸法図のように天板・底板、背側の板・緩衝板を作ります。 ②背側の板に天板と底板をつけます。 ③下の写真の左側のように、緩衝板を両面テープで天板につけます。正面から5㎝後ろに貼り付けます。この緩衝板がつくことで、的を通った矢の力が弱まります。 ④背側の板と同じサイズにするため、はさみで猫よけマットの余分な部分を切り取ります。 ⑦真ん中の赤い円盤もリングを使ってマットにつる下げて完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている工作用紙・トンカチ、ポンチ直径が8㎜から10㎜、絵の具(今回はアクリル絵の具)、絵筆、両面テープ |

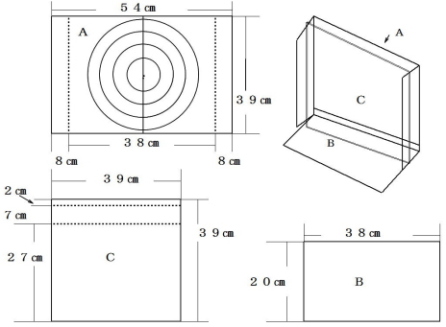

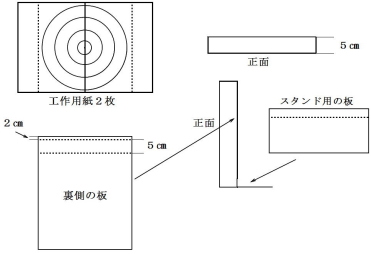

①工作用紙2枚を合わせて、その合わせたところに6㎝幅くらいの工作用紙をボンドで貼り付けます。これで大きな1枚になりました。 ②大きな円が描ける板の自作のコンパスで円を描きます。(下の左の写真) ※自作のコンパスは、「その他の教材。教具」のページに載っています。 ③円を描いた左右は、側板(幅8㎝)になるので後で折り曲げます。 ④写真下の左から2番目のように、ポンチを使い円の中に穴を開けていきます。このときには工作用紙の下に木の板等を敷いてポンチを叩くようにします。 ⑤的の円の部分に絵の具を塗ります。できればアクリル絵の具を使うときれいです。 ⑥的が箱状になるように工作用紙で幅が5㎝の天板・底版を作ります。背板は、上部を折り曲げて正面の板に貼るので的の高さプラス2㎝になります。 ⑦箱の底の幅が5㎝では倒れやすいのでL字型の用紙を貼って転倒しないようにします。 |

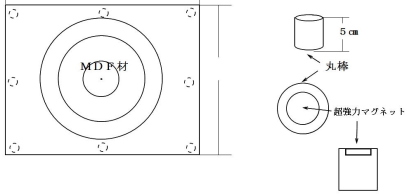

| (材料・道具) ホームセンターで売っているMDF材(60×45㎝、厚さ3~5㎜)、100円ショップダイソーの丸棒・超強力磁石(ネオジウム)・アクリル絵の具か水性ペンキ、ボンド、電動ドリルかボール盤、大きな円を描ける板か厚画用紙、 |

①MDF材に大きな円が描ける板の自作のコンパスで円を描きます。 (※自作のコンパスは「その他の教材・教具」のページを参照) ②電動ドリルで穴を開けていきます。穴の大きさは、矢が入る大きさ。 ③穴開けができたら電動サンダーか紙やすり(布やすり)で表面を磨きます。MDF剤は、表面をサンダー等で削らないとアクリル絵の具や水性ペンキでの着色がうまくできません。 ④アクリル絵の具で着色します。(水性ペンキでもOK) ⑤下の写真の左側のように、丸棒に超強力磁石を入れる穴をボール盤で開けます。穴を開ける丸棒の数は4個。穴を垂直に開けるには、ボール盤でないと難しいです。磁石はボンドで貼り付けます。 (※ボール盤で穴開けするのが大変ならば、丸棒に磁石を直接ウルトラボンドや瞬間接着剤で貼り付けてもOKです。その場合、四隅の丸棒以外にも磁石を貼り付けないと、磁石のついていない丸棒が浮き上がってしまうので、8カ所の丸棒すべてに磁石をつけなければなりません。) 磁石のついていない方は、上の図のように4カ所にボンドで貼り付けます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているA3の厚紙(厚画用紙)、大きな円が描ける板か厚画用紙、両面テープかボンド、週刊ジャンプのような雑誌2冊、アクリル絵の具、定規、ガムテープ、ペン |

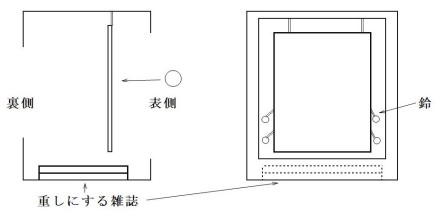

①左の寸法図のように厚紙(厚画用紙)でパーツを作ります。 ②的は厚画用紙1枚ではボールが当たると折れてしまうので、厚画用紙を3枚重ねて作ります。 ③大きな円は、板か厚画用紙で作った自作のコンパスで描きます。 (自作のコンパスは、板か厚画用紙にに穴を開け、支点の所に千枚通しかキリをさして鉛筆等を別の穴に差し込んで円を描きます。) ⑤台になる部分は、左の図の下側の寸法図のように厚画用紙2枚を使って作ります。 ⑥柱になる箱の裏側の下に、右の写真のようにL字型の厚画用紙を貼り付けます。このL字型があることで、ボールが当たると後ろに的が倒れるようになります。蝶番のようなものになります。 ⑧的をボンドか強力両面テープで柱(四角い柱の箱)に取り付ければ完成です。 |

100円ショップで売っている丸い鍋敷きやペーパータオルスタンドの底(2枚)、ボール盤、座繰り(フォスナービット;左の写真)、電動サンダー、ノギス、クランプ、ボンド、おもちゃ屋さんのビー玉(100円ショップのビー玉より色が鮮やかできれいです。)、コンパス |

①ビー玉は大きいサイズと普通のサイズの2種類を使っていますが、作り方(穴の開け方)は基本的に同じす。円盤の内側になる方にコンパスで円を描いてビー玉を入れる印をつけておきます。 ②木の円盤(100円ショップの鍋敷きなど)2枚を外側と外側を重ねてからビニールテープを巻いて2枚が動かないようにします。 ③円盤の中央にコンパスで適当な大きさの円を描き、その円の大きさと同じ径のサイズの座繰り(フォスナービット)をボール盤に取り付けてで穴をあけます。上の写真の円盤の中央の穴になります。電動サンダーで板を磨きます。 円盤状の板は2枚あるので、板を合わせてもう1枚の板にも印をつけて同じように大きな穴と小さな穴をあけます。 ⑥ビー玉をあけた穴に入れ、板2枚を重ね合わせて、ビー玉が穴の中でスムーズに動くか確かめます。問題がないようでしたら、板にボンドを塗って貼り合わせます。クランプを使ってしっかり貼り合わせるといいでしょう。必要であれば水性の透明ニスを塗り、一晩おいて乾燥させたら完成です。 |

| (道具・材料) ボウル(2個、100円ショップ)、凧糸、はさみ、電動ドリル(または、きり) |

(制作の手順) (制作の手順)①左の写真のように、2個のボールの縁にドリル(または、きり)で穴を開けます。この部分がボールとボールをつなぐ穴の部分になります。 ②穴にたこ糸を通して結びます。 ③2個のボールの底の中央に穴をドリル(または、きり)であけます。この部分が上からつり下げるためのたこ糸の通る部分になります。   ⑤ボールの中には、小さく切った折り紙や垂れ幕を入れます。垂れ幕は、丸棒(または、ラップの紙の芯)を2本用意し、紙の上と下に貼ります。ボールの上側に穴を1カ所ずつあけておけば、そこに垂れ幕を吊すたこ糸を通すことができます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている工作用紙1枚・厚画用紙1枚・両面テープ、はさみ、ボンド、コンパス、ピンポン球 |

①工作用紙を左の図のように真ん中で2枚に切ります。(工作用紙の線が入ってない部分も切らないで使います。) ②両面テープで貼り付けて1枚の長い状態にします。 ③左の図のようにはさみで切り込みを入れます。(上が2㎝幅で切り込みも2㎝。下側は幅が2㎝で切り込みの長さは9㎝) ⑤厚画用紙に半径14㎝の円をコンパスで描き、はさみで切り取ります。 ⑥上で切り取った円盤をボンドで折り曲げた上側(切り込んだ長さが2㎝)に貼ります。本等の重しを乗せておくといいでしょう。厚画用紙の円盤がついたら完成です。 |

ダイソーで売っているタンバリン・PPシート・クラフト鈴、はさみ(ホームセンターで売っている万能はさみか大きなはさみ)、細めの凧糸、定規、きり、サインペン |

①PPシートを縦にして、縦の真ん中で半分に切ります。 ②PPシートの四隅をはさみで丸く切ります。(角が尖っているとよくないので、万が一を考えて安全にするわけです。) ③下の左の写真のように、タンバリンをPPシートの上に乗せ、凧糸を通す穴の位置を決めます。(穴は4カ所) サインペンで印をつけたら、キリで穴をあけます。表側になるPPシートと裏側になるPPシート2枚に同じように穴をあけます。 ④下の写真の右から2番目のように、凧糸を通しタンバリンの枠に結んでPPシートを固定します。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているテニスボール・カラーひも・布のテープ・アルミの針金(太い方2㎜くらい)、千枚通し、ドライバー、はさみ |

①テニスボールに千枚通しで穴を開けます。反対側まで突き刺します。 ②左から3番目の写真のように、プラスのドライバーを穴に差し込んで穴を大きくします。 ③テニスボールに針金を差し込んで反対側まで通します。 ⑤ひもがついていない方の針金をボールの穴に入れ貫通させます。つきぬけた針金を手前に引っ張ると、ひもがテニスボールを貫通します。 ⑥右から2番目の写真のように、ひもの端を何回か結んで玉にします。これでひもが抜けなくなります。 ⑦ひもの端に布のテープを2本縛り付けます。布の真ん中を縛れば、布のテープが4本あるように見えます。これで完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターに売っている段ボール箱(大きさは適当に選びます。)、穴開けパンチ、ダイソーで売っているPPシート・手芸コーナーで売っているクラフト鈴・凧糸(または糸)、ガムテープ、漫画等の雑誌2冊、カッターナイフ(※段ボールカッターを使って切ると断面がボロボロになりやすいので、カッターナイフの方がいいでしょう。)、キリ、はさみ |

①予め段ボール箱の表にする面と裏にする面に定規で四角い線を引いておきます。ここが的の穴になります。裏側の面の穴は表側よりも小さくします。(※表側の四角い穴が大きく・裏側が小さいのは、難易度を変えるためです。) ②定規とカッターナイフを使って表側と裏側に穴をあけます。(段ボールカッターを使うよりも、定規とカッターナイフの方がきれいに切れます。) ③PPシートを箱の中に入るサイズにはさみで切ります。横幅は段ボールの横幅より数㎝小さくし、縦のほうは雑誌を重し替わりに入れるので、雑誌にぶつからないような長さにします。 ⑤穴開けパンチを使ってPPシートの上側に吊す為の穴をあけます。次に鈴を着けるための穴をシートの下側の左右に2カ所ずつあけます。 ⑥吊す為の凧糸を上側の穴に通し、鈴も左右の穴に結びつけます。 |

| (材料・道具) ホームセンターに売っている段ボール箱(大きさは自由)、ダイソーで売っている防犯用のブザー・単4乾電池2本・PPシート、マグネット・画鋲2個、カッターナイフ、布ガムテープ、両面テープ、はさみ、定規、漫画等の雑誌2冊 |

(制作の手順) (制作の手順)①左の寸法図と構造の図を見ていただければ、おおよその仕組みはわかると思います。 ②段ボール箱の表側をカッターナイフと定規を使って切り取り、その部分を扉用にします。段ボール箱の裏側にもカッターナイフで四角の穴をあけます。この穴は中に入ったボールを取り出すための穴ですから、大きさは自由です。 ③切り取った扉の部分は、そのままですとボールが当たっても動かないので、縦・横共に1㎝幅ほどカッターナイフで切って小さくし、スムーズに動くようにします。 ④PPシートを扉の大きさにはさみで切って、両面テープで貼り付けます。 ⑥左の図の下側のように、段ボール箱の下側に扉のストッパーになる板を作ります。 写真の右から2番目のように、板の内側の左右にマグネットをつけます。 ⑧扉の板の下側でマグネットが当たる部分に、上の写真の左側のように画鋲をさします。画鋲は一度さしてから抜いて、ボンドをつけてからまたさします。 ⑩箱が動かないように重しになるジャンプ等の漫画本2冊を入れ、段ボールを組み立ててガムテープを貼って箱状にしたら完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターに売っているクリアホルダー・ポスターカラー、中性洗剤(今回は食器洗いのジョイ)、絵筆、はさみかカッター-ナイフ (※アクリル絵の具であれば、中性洗剤を入れなくても、そのまま塗ることができます。) |

①背が閉じてあるクリアホルダーを開けるように(1枚の形になるように)、はさみでホルダーの閉じてある側面を切ります。 ②ポスターカラーに少量の中性洗剤を入れて絵筆で混ぜます。 (※アクリル絵の具は、木やプラスチックにも描けますが、ポスターカラーは弾かれてしまいます。中性洗剤をポスターカラーに混ぜれば、ポスターカラーでもクリアフォルダーに描けるようになります。) ③好きな絵や模様を絵筆でクリアホルダーの裏側に描いていきます。(※裏側に描くのは、ポスターカラーが乾燥してから表側から見ると、光沢のある感じに見えるからです。) ⑤ポスターカラーが乾いたら、ホルダーの何も描いていない方を絵にかぶせて完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている透明のクリアフォルダー・アクリル絵の具、はさみ、大きめのスプーン |

| (制作の手順) ①クリアフォルダーの閉じてある部分をはさみで切って広げます。 ③クリアフォルダーを閉じて絵の具を親指の腹かスプーンの底で押し広げ ④フォルダーを広げて絵の具を乾燥させます。(一晩おけばOK) ⑤絵の具が乾いたら、フォルダーを閉じて完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているカスタネット・瞬間接着剤・吸盤 |

①カスタネットのゴムのひもをほどきます。 ②カスタネットの内側に突起のない方(このカスタネットでは赤い方)に吸盤を瞬間接着剤で貼ります。貼る位置は、カスタネットの外側にある中央のへそのようなくぼんだところです。 ③一晩おいて接着剤が完全に乾いたら、ゴムのひもを通してカスタネットに直し完成です。 |

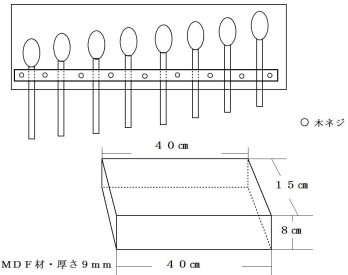

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているプラスチックのスプーンか木のスプーン、ホームセンターで売っているMDF材(7~9mm厚)、木ネジ、定規、ペン、電動ドリルかボール盤、のこぎりか電動ジグソー |

①左の図のような寸法で木の箱を作ります。 ②幅1㎝ほどの木の板(1㎝×40㎝)を作ります。この板がスプーンの柄を押さえる役目をします。左右の端に穴をドリルであけます。 ③スプーンを8本並べてスプーンとスプーンの間の大体の間隔を見ます。スプーンを押させる板に左の図の上のように穴をあけていきます。 ④スプーンの柄を左手(右手)で押さえ右手(左手)の指で弾いてド・レ・ミ・・・と音階を確かめます。柄の部分にマジック等 ⑤ドレミファソラシドが大体決まったら箱の上にスプーンを並べ、スプーンの柄を押さえる板を乗せて左右の穴に木ネジを入れます。この時は少し余裕がある程度に締めます。 ⑥ドレミファソラシドと8本のスプーンが並んだら、木ネジを徐々に締めながら、スプーンの柄を指で弾いて狙った音階の音が出るか再確認します。OKならそのスプーンの左右の木ネジをきつく締めます。 ⑦ドレミファソラシドの全てがOKになったら、改めて木ネジをしっかりしめて完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)のガラスのコップ(広口)・ポスターカラー、中性洗剤、絵筆、はさみと紙 |

①ポスターカラーに少量(ポスターカラーが2㎝位の長さのものなら数滴)の中性洗剤を入れて絵筆で混ぜます。 ②色々な色を塗って模様にしたり、絵を描いたりします。もし間違った場合は、塗れたティッシュで拭き取れます。 (※絵を描かせたいけれど下絵がないと無理という場合は、下絵や模様を描いた紙をコップの外側に巻いてテープでとめれば、それを見ながら描けるでしょう。) ④ポスターカラーが乾いたら完成です。太陽の光が入るような場所に置いて展示します。 ※今回は、ポスターカラーに家庭用のお皿洗いの中性洗剤を少量混ぜて使いましたが、アクリル絵の具でしたらそのまま使うことができます。アクリル絵の具を使う方が楽です。 |

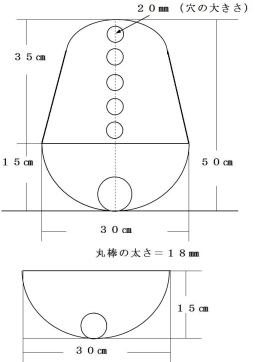

| (材料・道具) MDF材(20mm厚・ホームセンター。ベニヤ板でもOKですが、MDF材のほうが加工がしやすいです。)、丸棒(ホームセンターのもの。ダイソーの丸棒は軟らかいので、衝撃で折れやすいです。)、スチロールのカバー(イノアックライトチューブ。ホームセンターの水道関係のコーナー)、電動ジグソー、ボール盤か電動ドリル、ボンド、定規、ペン |

①左の寸歩図のようにMDF材を切ります。大きな梨型が計2枚(左右で1枚ずつ使います。)・下側の半円形のような形のもが計8枚(左右で4枚ずつ使います。)・一番下側に貼る板(図では円形ですが、右の写真のような形)を計4枚作ります。 ②梨形の板にバーを通す穴をボール盤か電動ドリルであけます。 ③バーになる丸棒にスチロールのカバーを取り付けます。 ※「倒れないハードル1」との違い点は、梨型の板の重心がより低くなるように、板の枚数を加えて重くした点です。 |

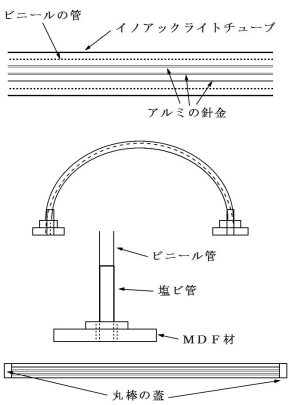

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)のアルミの針金6本(太さは3mm)、ビニールの管?2m(ホームセンタの水道関係のコーナー)・イノアックライトチューブ(ホームセンタの水道関係のコーナー)、MDF材、塩ビ管30㎝(ビニールの管が入る太さ。ホームセンター)、万能ハサミ、丸棒(ビニール管の蓋にするので、ビニール管にきゅっと入る太さにします。)、ボール盤、電動ジグソー、定規、ペン、アクリル絵の具(ダイソー。水性ペンキでもOK)、ボンド、筆 |

①MDF材をジグソーで切って、大・小2枚ずつの円盤を作ります。大きい円盤は直径が30㎝・小さい円盤は20㎝。 ②ホームセンターで買った塩ビ管の太さと同じ穴を、MDF材の円盤(大・小2枚づつ)にボール盤を使ってあけます。電動ドリルでは垂直に穴をあけることは難しいので、ボール盤を使います。 ③下の右の写真のように、丸棒を切ってビニール管の一方に差し込みます。丸棒の長さは10㎝位。 ⑤丸棒をビニール管のもう一方にきゅっと差し込みます。 ⑥MDF材で作った円盤にアクリル絵の具を塗ります。 ⑦絵の具が乾いたら大きな円盤と小さな円盤をボンドで貼り合わせます。 ⑨円盤に塩ビ管を差し込み、塩ビ管にビニール管を差し込めば完成です。 ※ビニール管の中にアルミの針金が入っているので、ハードルのバーの形は自由に変えることができます。 |

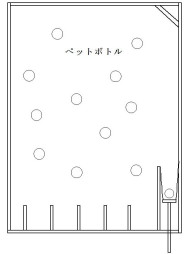

| (材料・道具) 市販のペットボトル、ダイソーで売っている板(MDF材)、はさみ(できれば、ホームセンターで売っている万能ばさみ)、ウルトラ多用途ボンド、カッターナイフ |

①ペットボトルの口の所を使うので、カッターナイフで大まかに切り取ります。 (※カッターナイフを使うのが怖い場合は、ペットボトルの真ん中辺をぎゅっとつぶし、平になった部分をはさみで切ればOKです。) ②右の写真のように、はさみでキャップの切り口が平になるように切って整えます。テーブルに置いてぐらぐらしないで安定していればOKです。 ④キャップがついたら(またはキャップを取り付ける前に)、板の四隅をサンダーか布ヤスリなどで丸くしておきます。安全性を高めるためです。 ⑤キャップをはめてみてOKならば完成です。 |

| (材料・道具) 5㎜厚ベニヤ板(180㎝×90㎝、3枚)・角材・丸棒(3㎝角)・ヒートン(8)・太めの輪ゴム・ペットボトル・速乾ボンド・木ねじ・水性ペンキ・ポスカ・T字型金具・ボールプール用のボール |

(制作の手順) (制作の手順)①ベニヤ板3枚を大きな1枚の板にします。板をならべて角材を縦に2本入れます。(木ねじを使います。) ②大きな1枚の板になったら、板の周囲に角材を釘等で打ちつけて枠を作ります。ボールが発射されてからくるっと回って落ちていくように、上側の両隅に写真の左側のように角材を入れます。 ③ボールが落ちてきて得点が決まる部分に、角材を置いてボールが入る部分を作ります。幅は広いところは点数が低く、狭い所は点数が高いということにします。 (ボールの試射ができるようになってから、実際にボールを発射してから場所を決定したほうがいいでしょう。接着は木工用ボンドでOK。) ④ボールを打ち出す仕組みは、写真右側のように作ります。太めの輪ゴムを引っ張り、その力でボールを打ち出すわけです。  ⑤何回か試射をして調整したら、全体に水性ペンキを塗ります。 ⑤何回か試射をして調整したら、全体に水性ペンキを塗ります。  ⑥子どもたちが好きなように絵を描きます。ペットボトルには、油性マジックやポスターカラーで色をつけます。木工用のボンドで板に貼りつけて、これで完成。 ⑥子どもたちが好きなように絵を描きます。ペットボトルには、油性マジックやポスターカラーで色をつけます。木工用のボンドで板に貼りつけて、これで完成。傾斜がつくように台の上の部分の下に新聞紙や雑誌のようなものを入れてOKです。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているボール(軟らかい2個ワンセットの商品)やテニスボール(3個ワンセット)・手芸コーナーにあるひも通し、ホームセンターで売っているゴム水糸、きりか千枚通し、はさみ |

①ボールにきりを突き刺します。きりはボールの大きさより短いので、ボールを上から押しつぶして、きりを貫通させます。 ②切りを突き刺した反対側の穴をあけたところにきりをさしこみ穴を広げます。 ③ダイソーで売っているひも通しにゴム水糸を通し、ボールの穴にさしこみます。ボールをつぶすようにして貫通させます。 ④ひも通しをはずして、ゴム水糸を結びます。 ⑤もう1個のボールにも同じようにゴム水糸を通して結べば完成です。 上のボールと作り方は同じです。上の柔らかなボールよりもテニスボールの方が作りがしっかりしているので、テニスボールの方がお勧めです。 |

100円ショップ(ダイソー)の洗濯ネット角形ジャンボ・ダイソーの手芸品コーナーに売っている細長い針、ホームセンターで売っている細い凧糸(純綿水糸6号 1.0㎜)、印をつけるサインペン等、ペットボトル(500㎖) |

①洗濯ネットにペットボトルを入れ、ボトルを入れる幅の印をサインペンでネットにつけます。 ②細い凧糸を針に通して端をネットに結んだら、印の所を横へ横へと縫っていきます。ファスナーの所の下側まで縫います。(洗濯ネットの穴に針を通していく) ④空のペットボトルを10本~12本入れたら完成です。 ※この浮き袋を2個でワンセットにする場合は、1個ずつ作ってから凧糸で2個を結びつけるようにします。 |

100円ショップのダイソーで売っているPP板(0.75㎜厚、400×570㎜)、ビニールテープ、ペン(サインペン)、はさみ(できれば万能はさみ) |

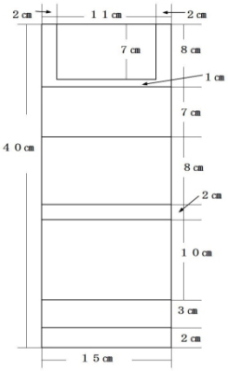

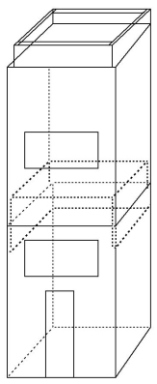

①左の寸法図のようにPP板にサインペンで線を引きます。 ②はさみで切り落とします。 ③ビニールテープで分割したものを上から順番に貼っていきます。 (※寸法図にある一番下の15㎝×2㎝と15㎝×3㎝はビニールテープを貼って1枚の板状にしたら、折って裏側にもテープを貼ります。折ってから貼らないと1枚の板のようになってしまい、後で折ることができないので気を付けます。) ⑤ビニールテープで貼った他の部分を順番に折り曲げていきます。 ⑥写真の右から2番目のように、最後に穴の開いた所に貼った折り曲げた部分の貼っていない方を、箱状になっている斜面の所にビニールテープで貼れば完成です。 |

| (材料・道具) スチレンボード(100円ショップのダイソーではカラーボードという商品名です。カラーボードは、表面に紙を貼っていないものでサイズは自由)、サインペン(油性の黒色が見やすく描きやすいいです。)、バレン(バレンがない場合は、手のひらでこすります。)、白い紙、絵の具(今回はポスターカラーを使っています。) |

①スチレンボードにサインペンで模様や絵を描きます。サインペンにはスチレンを溶かす成分が入っていますので、描いたところがへこんで溝になります。2~3回なぞってへこみを深くするようにするといいです。 絵は、余り線が多いものよりも線が少ない方が印刷したときにきれいに仕上がります。(油性のサインペンを使わないで爪等でへこみをつくることもできますが、サインペンを使う方が描いたところがわかるのでお勧めです。) ②いきなり絵を描くのが難しい場合は、赤鉛筆等の軟らかい鉛筆で下絵を描くと良いのですが、力を入れて描くとへこみができてしまうので、余り力を入れないようにして描きます。 ④色を塗っていきます。 ⑤白い紙をのせてバレンか手のひらでこすって印刷します。 (※最初の1枚は、ポスターカラーがべとっとついてしまい、描いた線がわからない状態になってしまいますが、それはボツにしてそのまま絵の具は足さないで2枚目をのせます。2枚目と3枚目になるとポスターカラーが良い具合に白い紙のほうにうつりますので、それを作品にするといいでしょう。) ⑥作品を乾かしたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップの工作用の用紙(または、色画用紙などで厚手の紙)・アルミテープ(台所用品のコーナー)、定規、はさみ、ペン |

①工作用紙に左の写真のように寸法を入れます。これを2個作ります。 ②はさみで切ったら、アルミテープを貼ります。(工作用紙ではなく色画用紙などを使う場合は、テープは貼らなくてもすみます。) ③点線部分を折ると右側の写真のような形になります。画鋲は、左右に飛び出している部分のどちらかに挿して使います。 |

100円ショップで売っている味噌入れ等の蓋のついた丸い容器・広口じょうご、カッターナイフ、ビー玉、マジック、はさみ |

①容器の蓋にじょうごの下側の口を当てて、サインペンで円を描きます。ここがじょうごの口の入るところになります。 ②カッターナイフで円の中を十字に切ります。はさみで円の中のカッターナイフで切った部分を切ります。(座繰り=フォスナービットがあれば、電動ドリルにつけてもっと簡単に穴を開けられます。ただ、じょうごの口の大きさに合った径があればですが・・。) ③これを繰り返して丸い円にしていきます。 |

| (材料・道具) 100円ショップのカラーボード、発泡スチロール用のボンド、カッターナイフ、定規、サインペン |

①カラーボードで同じ大きさの箱を2~3個作ります。(今回のものは試作品なので、実際の大きさの1/2ほどの大きさです。)できれば補強を兼ねて箱の外側にもカラーボードを発泡スチロール用のボンドで貼ります。 ②箱の下側にどれだけボールが入ったかわかるように縦長の穴をカッターナイフで切ってあけます。 ③箱の1個目と2個目(3箱あれば3個目も)の途中にカッターナイフで穴をあけます。この穴は箱の一番上の穴にボールを投げ入れるのが難しいお子さん達用の穴になります。ここから入れてもOKという穴です。 ④各箱をつなげるためのボードを箱の上側の口に左右2枚か左右前後の4面に4枚貼ります。このボードがあることで、上に箱を乗せても落ちないようになるわけです。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている黒いTシャツ1枚 (普通のTシャツでOKです。) |

①Tシャツをかぶったら、首を出す部分から顔を出します。 ②次に腕の部分を頭の後ろ側に回して結びます。 ③首を出す部分に顔を入れてあるので、あごから下のシャツを鼻のところまで持ってくると、忍者のマスクになります。 ※「0から始めるおもちゃ作り」のページに『忍者の鉢がね』の作り方を載せておきましたので、そちらもご覧下さい。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っていた「大きなコルクボード(840円)、カラーボード(90×60㎝とA4サイズのもの。発泡スチレンボード)、木のレール、プラスチックの木」、カッターナイフ、両面テープ、木工用のボンド、工作用のマット、ホームセンターで買った木のビーズ(1袋で300円) |

(制作の手順) (制作の手順)①カラーボードの大きさをコルクボードに合わせます。余分な所はカッターナイフで切り取ります。カラーボードの裏側に両面テープを貼るかボンドでコルクボードに貼りつけます。 ②木のレールを配置してみて、全体のバランスを考えます。 ③木のレールの内側を山に見立てるので、レールをカラーボードに乗せて、ボールペン等で  円周を書きます。書いた円をカッターナイフで切ります。円の上に乗せるカラーボードは、適当に形を作って両面テープで貼りつけます。 円周を書きます。書いた円をカッターナイフで切ります。円の上に乗せるカラーボードは、適当に形を作って両面テープで貼りつけます。④山の部分をメルヘンチック(?)にするため、ボンドで木のビーズを貼りつけます。 ⑤池の部分(青いカラーボード)はレールの下にボードを入れて、輪郭をペンで描きます。描いた部分をカッターナイフで切り取って両面テープで貼りつけます。これで完成です。 |

ホームセンターで売っていたプラスチック(?)の大きなザル、100円ショップのカラーワイヤー、100円ショップで売っているまな板シート、ビニールテープ、工作用紙、透明梱包テープ大きな紙皿、障子紙、ボンド、たらい、水、ライト2本、配線用のコード、トグルスイッチ、プラスチックのケース、銅板(薄い銅板で裏側が粘着式になっているもの。ホームセンターで売っています。)、ビニールテープ、ハンダ、水性ペンキ、となりのトトロの絵本、筆 |

①ザルに障子紙(ボンドを水で溶いたたらいの中にいれた障子紙)を貼っていきます。でこぼこにならないようにぴんと張った状態で貼るようにしていきます。何層に貼るかは特にこうしたほうがいいということもありませんので、ある程度貼れたらOKということにします。 ②ザルの底の部分はへこんでいるので、大きな紙皿をその部分に貼ります。貼り方は、紙皿を覆うように障子紙を貼っていきます。   ③絵が上手なら、絵を見ながら下書きすればいいのですが、余り上手い方ではないので、絵本の猫バスをデジカメで撮って、デイジーズバリ巨大プリント(パソコンソフト)で絵を拡大します。平面に下書きをするのと立体では違うので、目や口等の大体の配置がわかりやすくする為です。絵が上手ならこのへんは必要ありません。 ④ザルに貼った障子紙に猫バスの顔を下書きしていきます。   ⑤目の部分に中側からライトをつけて目を光らせる為、目の部分を切り取ります。カッターナイフ等で切り取るのは障子紙の厚さやザルのプラスチックの厚さから難しいので、電動ドリルで穴を開けつつドリルの刃で目の輪郭に沿って削っていきます。 ⑤目の部分に中側からライトをつけて目を光らせる為、目の部分を切り取ります。カッターナイフ等で切り取るのは障子紙の厚さやザルのプラスチックの厚さから難しいので、電動ドリルで穴を開けつつドリルの刃で目の輪郭に沿って削っていきます。⑥目の削った部分は、ざらついた状態になっていますので、水に溶いたボンドにひたした障子紙を貼ってきれいにします。   ⑧耳は工作用紙を切って作り、水性ペンキで描いてから梱包テープで貼りつけます。ひげは、100円ショップで売っているカラーワイヤーを使います。ワイヤーにビニールテープをまきます。ワイヤーはアルミでできているので、ひげの固定は、ザルの中側でワイヤーをからませれば簡単に固定できます。   ⑨顔の中にライトを仕込む為に、ライトを固定する発泡スチロールを作ります。ザルの円の大きさよりも小さめに円を描きます。写真の青い定規のようなものは、100円ショップのカラーボード(スチレンボード)です。ドライバーを使って穴を開け、中心にドライバーをさして穴を開けたところに油性マジックを差し込んでくるりと回せば円が描けます。 ⑫ADアダプター(「0から始める教材作り」のページをご覧ください。)を作る要領で、電池式のライトを猫バス(台車)を押す人が手元のスイッチでライトのON・OFFができるようにする仕組みを作ります。 100円ショップのまな板を電池の大きさにハサミで切り取ります。プラスチック状のものならなんでもいいのですが・・。次に配線用のコードをカッターナイフでかるくコードをくるっと回すように切って、コードのビニール状の被膜をとります。半田ごてを使い銅板(裏に接着剤がついたもの)に線をつなぎます。これを2本作ります。ADアダプターと同じように乾電池と下の金属の板との間に入れます。 ⑬配線のコードの反対側もカッターナイフで皮膜をはがし、トグルスイッチに配線します。 ⑭ライトは発泡スチロールに乗せたような状態になっていますので、そのままではざるから落ちてしまいます。そこでベニヤ板を写真のような形に切って、ザルに取り付けます。取り付け方は、ボルト・ナットでもひもでもOKです。 |

| (材料・道具) 1×4の板、丸棒(太さ15㎜)、水性ペンキ、刷毛、メジャー、工作用ののこ(クラフトノコ)、座ぐり(15㎜径)、ボール盤、電動サンダー、のこぎり(または、電動のこぎり) |

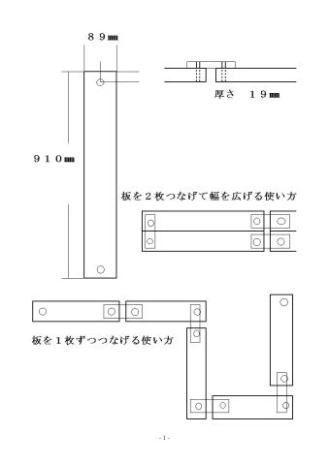

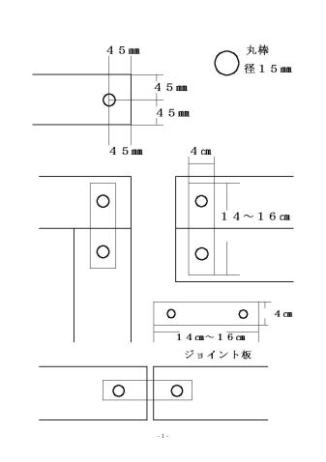

(制作の手順) (制作の手順)①1×4にの板の両端にボール盤を使って垂直に穴をあけます。この穴に直径15㎜(市販の丸棒は15㎜と表示されていますが、のぎすで測ると実際には14㎜ということが多いです。)の丸棒を差し込みます。 ②1×4の板にあける穴の位置等は、左の図をご覧下さい。 ジョイント板は、子どもたちが板上に跳んで乗ってもずれない・滑らないようにするためのものです。板と板との間の隙間はぴったりでなくてもかまいませんが、なるべくぴったりになるようにしたほうが動きづらくなるでしょう。   ④板の面を電動サンダーで磨きます。 ⑤板に水性ペンキを塗ります。1色よりも赤・黄・青と板ごとに色が違った方が子どもたちも喜びます。 ⑦ジョイント板の穴は、丸棒の穴より若干大きくします。これで完成です。 |

100円ショップに売っているキッチンペーパースタンド・ターンテーブル、細い丸棒か細くて長さのあるたぼ、円盤状の板(100円ショップで売っていたスタンドプレート)、電動サンダーか紙ヤスリ・布やすり、電動糸のこ、ボンド、定規、ボール盤か電動ドリル |

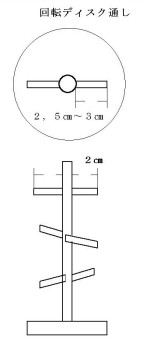

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップに売っているペーパースタンドの棒の部分に、ボール盤か電動ドリルで数カ所穴をあけます。穴の径は、丸棒(または、ダボ)の径に合わせます。丸棒の径は、ノギスを使って測ります。ノギスは100円ショップでも売っています。(ボール盤でないと垂直に穴を開けられないので、電導ドリルよりもボール盤がお勧めです。ボール盤を使ったことがない方は、木工の先生に手伝ってもらうといいでしょう。ボール盤は、安全さえ気をつければ難しい道具ではありません。) ③穴にボンドを入れ、丸棒を差し込んで固定します。左右の長さが同じになるようにします。 ④ディスクを作ります。円盤を作るのは、電動糸のこを使ったりと結構難しいので、100円ショップで売っている円盤状の板を使います。円盤の真ん中に電動ドリルかボール盤でペーパースタンドの棒の太さより一回り大きな穴をあけます。 左の寸法図のように枝状に伸びている部分が1~2㎝ならば、円盤のほうの溝はそれよりも長い2㎝~3㎝にします。 ⑥円盤に水性ペンキで色を塗って完成です。(この円盤=スタンドプレートは白色になっていました。) |

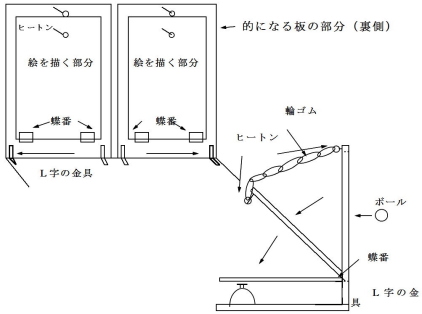

| (材料・道具) 12㎜厚のベニヤ板、L字金具、水性ペンキ、筆、100円ショップの呼び出しベル・輪ゴム・蝶つがい・フック、布やすりか電動サンダー、のこぎりか電動丸鋸、糸のこか電動糸のこ、ボール(100円ショップのテニスボール) |

①左の図の寸法で的になる板(60㎝×42㎝ 2枚)と台になる板(90㎝×60㎝ 1枚)を用意します。それぞれの板は電動サンダーで板を磨きます。 ②電動糸のこで的の部分を作ります。板は、表面と四隅を電動サンダーで磨きます。 ③的の枠の部分の下側に、的の部分を蝶つがいで取り付けます。写真では、板に厚みが足らなくて(板の厚さが9㎜だったので・・)、木ネジが飛び出してしまっていたので、板の厚みを出すために薄い板を貼ってありますが、12㎜の厚さがあれば必要ないです。 ④的の板の枠側の上側と的の板の裏側にフック(ヒートン)を取り付けます。 ⑤的の枠の板を台の板にL字金具で取り付けます。的の板が前に倒れないようにストッパーの板(6㎝×42㎝)を的の板の表側の下部にボンドで貼ります。 100円ショップの呼び出しベルは、手で叩いてそのまま手を置き続けるとチンと音がして終わりですが、叩いてすぐに手を放すと「チーン」いい音がしばらく鳴り響きます。その為に、このゴムの仕掛けが必要になるわけです。 ⑦呼び出しベルは、横長の板に穴をあけてそこにはめ込むようにしましたが、ボンドで直接土台になる板に貼ってしまってOKです。(この時は、後で別の教材にも使えるようにと考えて取り外せるようにしただけです。) 輪郭の部分を油性マジックで描いてから、水性ペンキで色付けします。適当な絵がない場合は、自分で板に下書きをして、それに色を塗ると良いでしょう。 |

100円ショップの園芸コーナーで売っている椰子のマット(パームマット)、ホームセンターで売っている障子紙(100円ショップの障子紙は水に弱いので、ホームセンターに売っている障子紙がお勧めです。)、木工用のボンド、洗面器、布ガムテープ、穴開けパンチ、サインペン、マジックやポスターカラー、刷毛か絵筆、 |

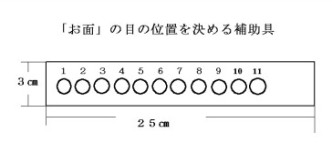

①子どもがお面をかぶった時の目の位置を決めます。穴と穴の位置を大体6㎝位にすれば大丈夫です。(※「図工・美術 創る2のページに載っている補助具を使うと正確に決められます。使い方はそちらのページを参照してください。) マジックなどで椰子のマットに大きめに目の位置を描きます。 ②障子紙を破いていきます。 ④破いた障子紙を洗面器の中に入れます。手で押さえてしっかり濡れるようにします。  (※ここでは目の部分に障子紙を貼らないようにして、乾いてからハサミで目の部分を切って整えましたが、子どもたちが作るときは目の位置に印をつけていなかったため、子どもたちは全面に貼ってしまい、フォスナービットをつけたドリルで目の部分を穴あけしました。) ⑥乾燥させます。2~3日は乾くのにかかります。乾いたら椰子の部分を押せば、お面は簡単に外れます。お面の縁をはさみで切って形を整えます。色を塗る時は、まだ外さない方が描きやすいでしょう。  ⑧ゴムを通す部分に布ガムテープを貼ります。 (お面の裏側から表側にくるように貼ります。) パンチやきりなどで穴をあけ、ゴムを通せば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップに売っているダンボールの箱、発泡スチレンボード(ダイソーでは「カラーボード」という名称で売っています。1枚100円の厚いタイプと2枚で100円の薄いタイプ)、カッターナイフ、定規、両面テープ、ピンポン球 |

①ダンボールの箱を組み立てます。 ②ダンボール箱の上の部分に、カッターナイフで適当な大きさで穴をあけます。ここがピンポン球の落ちる部分になります。 ③発泡スチレンボードでピンポン球を止めておく部分とピンポン玉が落ちる穴をあけたボードを作ります。穴の開け方は、3種類用意します。穴に簡単にピンポン球を吹いて入れられるものからちょっと難しくなったものまでです。お子さん達の上達度に合わせて難易度を変えていくわけです。難易度を上げる方法としては、ボードを入れ替える方法だけでなく、箱の底の外側(机等に触れる面)に割り箸等を置いてダンボール箱の奥が上がった状態にすることも考えられます。奥側が上がればピンポン球は手前に戻ってきますので、持続的に息を吹かないと穴にピンポン球を入れることができなくなるから難易度も当然上がります。 箱の幅に合わせて切ったボードを中に入れると斜面ができます。余ったボードの部分で斜面の手前に転がってきたピンポン球が止まる部分を作ります。くの字型にしておけば、斜面を転がってきたピンポン球は、手前部分の真ん中に来ます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているカラーボード(発泡スチレンボード)と箱、カッターナイフ、両面テープ、サインペン、定規 |

①箱の奥側にカッターナイフで穴をあけます。穴の大きさはピンポン球が簡単に入る大きさ。 ②ピンポン球が動かないようにカラーボード(発泡スチレンボード)でくの字方を作って両面テープで貼りつけます。カラーボードがないときは、箱にあけた穴の部分の厚紙を活用します。 ④箱の底側の奥にカラーボード(発泡スチレンボード)や割り箸・厚紙等を貼りつけて、箱の奥側が手前側よりも高くなるように傾斜をつけます。傾斜の角度は、お子さんが実際に使ってみてから傾斜をゆるくしたりきつくしたりと調整します。これで完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている園芸用のプランター(テラポット)、メッキ調スプレー(金色。メタリックと書いてあるスプレーのほうが、普通の金色・銀色よりもそれらしい金属の感じになります。ホームセンター)、新聞紙 |

①スプレーで色塗りする準備をします。(風のない日を選んで、新聞紙の上に角材等の棒などを置いて、その上にポットやペットボトルを置きます。新聞紙に直接置くとたれてきたペンキが新聞紙ごとくっついてしまいます。風がある日の場合は、段ボール箱の中に入れてスプレーすると良いでしょう。) ②プランターの上部がこのままですと、いかにも園芸用のものを使った感じがしますので、上の部分はのこぎりで切り落とします。のこぎりを上のふくらんでいる部分に押し当てるようにすると簡単にきれいに切れます。切った後はやすりを1回かけておきます。 ③スプレーは1回塗りでもいいのですが、使っているうちに塗料がはがれることやきれいに仕上げることを考え、下地塗りします。今回は、優勝カップは金色に塗ります。 ⑤できれば、カップの下側に木(円形)で台をつけるとホンモノぽくなります。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているカラーボード(発泡スチレンボードの厚めのB4サイズ4枚と薄めを1枚)、ネジ缶、鈴、カッターナイフ、両面テープ |

(制作の手順) (制作の手順)①カラーボード(厚め2枚)の板いっぱいに円をコンパスで描きます。コンパスで円を描くとボードが円状にへこみますから、その円をサインペンでなぞります。(カッターナイフで切るときに切りやすくなるように。) (棒で一輪車を押すときに棒が入る場所になります。)カッターナイフで切り取ります。 ④厚めのボード・飾りの薄めのボードの全てに、上の左の写真のように、ネジ缶の太さと同じ大きさの円を中心に描きます。カッターナイフで切り取り、缶が通るか確認します。 ⑤ネジ缶に外側のボードを1枚さしこみます。次に中側のボード(外側のボードよりも半径が2㎝小さいボード2枚)をさしこみます。外側のボードと中側のボードは、両面テープで貼りつけます。最後に外側のボードをさしこみ、両面テープで貼りつけます。ボードの左右の外側のボードに飾りのボードを2枚両面テープで貼りつけます。 ⑥ネジ缶に鈴を入れます。できればネジ缶の蓋に穴をあけて鈴の音が外に聞こえやすくします。これで完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップのボウル・水用のアームレバー・ターンテーブル・ペンキのスプレー缶(赤・緑・青)、電動ドリル、ボルト(太さ6㎜、長さ3.5㎝)・ナットとリング(ワッシャー)、ウルトラ多用途ボンド、キリ ※ここで使ったターンテーブルは以前買ったもので、最近売っている同じ商品よりも2周りくらい板の大きさが大きいものです。最近のものは小さくなっていますので、ボウルの選択は、お店にあるターンテーブルを持ってボウルにターンテーブルの板を合わせて考えるといいでしょう。 |

①ターンテーブルがボウルの口にどの位あっているかを板をあてて見ます。また、アームレバーの位置も考えてみます。 ②右の写真のように、アームレバーのキャップを取ると穴があいているので、その穴の大きさに合うドリルの刃(5.5㎜~6㎜)を選びます。 ④白以外の色(赤・緑・青)はカラースプレーでボウルに色をつけます。ペンキが乾いてからもう1回スプレーするときれいな仕上がりになります。 ⑥ターンテーブルにキャスターを取り付けます。写真のものはぐるぐる回る自在タイプですが、直進性を重視するならば、固定タイプのキャスターを使ったほうがよいでしょう。 ⑦ボウルに板(ターンテーブル)を手で押し込んでいきます。板がきっちり入ったら動かなくなるので、ウルトラ多用途ボンドで固定します。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている「PP板(PPシート)の厚手タイプ」、サインペン、はさみ、定規、(※凧を作るには、ごみ袋を切り開いたシート、凧糸と竹ひごが必要です。) |

①PP板(PPシート)に縦3:横4の比率で印をつけます。(例 縦が45㎝・横が60㎝の板ならば縦は15㎝間隔で3等分、横は15㎝間隔で4等分です。) ②写真で見るように線を引いて、はさみでPP板を切ります。 板状の物は、厚紙でもベニヤ板でもいいのですが、紙ですと子どもたちが折り曲げたり破ったりすることもありますし、ベニヤ板ですと板の端に手に当ててけがをしてしまうようなことを考えれば、PP板は適度に堅く(柔らかく)ていい素材と思います。 色もピンク・イエロー等数色あるので、子どもたちの喜ぶものが用意できます。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている蓋付きのビン(安全のためにガラス製は避けます。)と木の立方体のブロック(サイコロにします。)、サインペン、カッタナイフか電動糸のこ(糸のこを使う場合は、穴を開けるための電動ドリル) |

①ビンの蓋をはずし、木のブロック(サイコロ)を蓋の中央に置いて、サイコロの周囲をサインペンでなぞります。この大きさですと、子どもたちがサイコロを入れようとしても難しいので、一回りか二回り大きく四角を描き直します。 ②サイコロはこのままで使っても良いし、子どもたちがより興味を持ちやすいようにきれいな色をアクリル絵の具で塗ってもいいと思います。(サイコロ状の木のブロックに何色かの色を塗っておくと、別の学習でも使えます。) ④切り取った四角の部分の縁がぎざぎざになっているようでしたら、ナイフできれいに切るか、木工用のやすりで削り取ります。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている「ホワイトボード」(400円位)・ペン・カラーマグネットシート(今回はマグネットシートの大きいサイズの物を使用)、はさみ、線ひき |

①カラーマグネットシートをはさみで4分割します。シートは貼り合わせることで2分割の状態にも4分割の状態にもなります。 カラーマグネットシートは、2分割だと直線を書く場所が広い状態になり、4分割の場合は、直線が3本書ける状態になります。 ②別のカラーマグネットシートをはさみで切って、ジグザグと曲線を作ります。どんな線(直線・曲線・ジグザグ・円・三角・四角等)でもマグネットシートを切るだけですので、すぐに作れます。お子さん達の実態に合わせてということになります。 ③切ったシートをホワイトボードに貼るだけです。始まりと終わりを意識させたい場合は、スタートの位置にボタン状のマグネットでも貼っておけばわかりやすくなるでしょう。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているターンテーブル(2)・スベリ止め付きコースター・傘、塩ビ管(ホームセンター 的に使う傘の石突が入る穴の大きさのもの)、のこぎり、木工用のボンド、クランプ、座ぐり、電動ドリル |

①ターンテーブル2枚とスベリ止め付きコースターを木工用のボンドとクランプで接着させます。 (※ターンテーブルが手に入らないときは、ベニヤ板かMDF材を丸く切って使います。板の厚さは20mm以上は欲しいところです。) ②傘の先端(石突き)の太さを調べます。石突きは上から下までが同じ太さではありませんが、一番太い部分が18㎜だったので、コースターの中央に電動ドリルで18㎜の穴をあけます。(学校にボール盤があるようなら、ボール盤を使った方が穴は垂直にあけられます。) ④コースターはこのままでもかまいませんが、きれいにしあげたいなら電動サンダーでターンテーブル表面を磨き、水性ペンキを塗ります。塩ビ管もペンキを塗るときれになるでしょう。 ⑤傘をさしこんで、ぐらつきがなければ完成です。 |

| (材料・道具) ベニヤ板(または値段の安いパネル板)、木ねじ、電動サンダー、電動のこぎり、定規、電動ドリル、座ぐり、木ネジ、サインペン、木工用のボンド、水準器 |

①ボーリングのボールの大きさは、インターネットで調べたら21.8㎝ということなので、ボールを置く・転がす幅はそれより幅広く取ります。今回は25㎝。 ②90㎝×60㎝の板2枚で側板を作ります。(図面を参照) 軽量化するために、左の写真のように側板(背板も)に座ぐり(フォスナービット)や電動ドリルで穴を開けます。   ③ボールを載せる部分の板は、25㎝×30㎝。斜面の板は、幅25㎝×90㎝。斜面の板は側板に実際に置いてみて角度を見ながら位置を決めます。大体この辺だろうというところでサインペンで印を線状に引いて決めます。 ③ボールを載せる部分の板は、25㎝×30㎝。斜面の板は、幅25㎝×90㎝。斜面の板は側板に実際に置いてみて角度を見ながら位置を決めます。大体この辺だろうというところでサインペンで印を線状に引いて決めます。この線のところに来るように補強のための板80㎝位のものをボンドと木ねじで固定し、その板の上に斜面の板を乗せるようにします。ここが一番難しいところです。斜面が左右で傾きが違わないかみるため、水準器を使いました。  ④実際にボウリングのボールを転がしまっすぐに転がっていけばOKです。 ※作ってみての感想ですが、わざわざ作るのは結構しんどいので、学校にある巧技台を活用するようにしたほうが楽でしょう。勿論、この投球補助台があれば普段から使うことができるし、ボウリング場でも使えるので、それなりに意味はあります。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている「まな板シート」、サインペン、はさみ、両面テープ、※お子さんの顔写真を使う場合は、デジカメ、パソコン、プリンター |

①「まな板シート」に児童の服を乗せてみて、シートの大きさを大体決めます。シートを上に引っ張って抜くようにしたり、シートの上側に児童の顔写真を貼りつける部分を残します。 ②サインペンかマジックで切る部分を書きます。肩の部分は四角だとひっかかりやすいので丸みをつけるといいでしょう。  ③はさみでシートを切ります。 ③はさみでシートを切ります。④必要ならば、児童の写真を首の部分の上に貼りつけます。(裏表に別の写真を貼れば、2人のお子さんの兼用になります。) ⑤シートを切って顔写真がすっきりおさまるようにします。 |

(材料・道具) (材料・道具)100円ショップに売っているまな板、アクリルの透明の管(ホームセンター)、100円ショップで売っている丸棒、電動サンダー、電動糸のこかのこぎり、電動ドリル、座ぐり(フォスナービット 左の写真) |

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップで売っている丸棒が簡単に入る太さの透明アクリル管を用意します。 ②アクリルの管の太さの円を座ぐり(フォスナービット)でまな板にあけます。 ③サンダーでまな板の表面を磨きます。   ④アクリル管を丸棒の1個分の高さ(長さ)・2個分の高さ・3個分の高さに電動糸のこで切ります。糸のこで切ると切り口が曲がりやすい場合は、のこぎりで切るといいでしょう。 ④アクリル管を丸棒の1個分の高さ(長さ)・2個分の高さ・3個分の高さに電動糸のこで切ります。糸のこで切ると切り口が曲がりやすい場合は、のこぎりで切るといいでしょう。⑤透明のアクリルの管を穴に差し込んでぐらつきがなければ、ボンド等の接着剤でつけます。これで完成です。 |

| (材料・道具) ステンレスのシート(ホームセンターで売っています。厚さは0,5㎜~1㎜位と数種類あります。)、シナベニヤ板、木ねじ(できれば木ねじは使わないようにし、ボンドのような接着剤だけで作ったほうがいいでしょう。)、電動サンダー、のこぎり、定規、はさみ、丸いマグネット |

(制作の手順) (制作の手順)①児童の肩幅より少し狭いくらいの幅にシナベニヤ板を切ります。下側の板を1枚とマグネットを挟み込む感じの板を2枚作ります。挟み込む方の2枚の板の幅は、マグネットを間に置いて少し余裕がある幅が取れるような幅にします。 ②左の写真のように、台になる板の左右に幅の狭い板2枚をボンドで貼ります。  ③ステンレスのシートをマグネットの移動するところの幅と長さに合わせて切って、ボンドで貼り付けます。ボンドで貼ってもステンレスシートが浮き上がるようでしたら、小さい釘を数カ所に打ち込んで押さえ込みます。 ④マグネットを左右に移動してスムーズに動くか確かめます。OKでしたら板の部分に透明の水性ニスを塗ります。ニスが乾いたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダブルクリップ・マグネットシートかフック・カラーボード、ラミネーター、ラミネートフィルム、はさみ、カッター、たこ糸、棒(竹・突っ張り棒など100円ショップで売っています。) |

(制作の手順) (制作の手順)①インターネットで魚のイラスト(無料のもの)を探します。ダウンロードして名前をつけて保存し、「一太郎」や「ワード」で画像を挿入したものを作ります。 ②プリンターで印刷し、はさみで絵の周囲を切ります。 ③ラミネーターでラミネート加工し、絵ごとにはさみで切り分けます。   ④発泡スチレンボードにボンドで貼りつけ、カッターナイフでスチレンボードを適当な形に切ります。 ④発泡スチレンボードにボンドで貼りつけ、カッターナイフでスチレンボードを適当な形に切ります。⑤魚の絵の口側(尾のほうでもかまいません。)にダブルクリップを取り付けます。 ⑥竿は竹でもいいし、100円ショップに売っている適当な棒を活用してもいいでしょう。竹の棒は3本で100円でした。 ⑦針に当たる部分はフックを使うか磁石を使います。これで完成です。 |

トップへ