| |

||||||||||

| 針金の花のリース | プリンカップ迷路 | どんぶりプラネタリウム | どんぐりのペンダント | オキアミのせんべい | 醤油せんべい | 牛乳パックのイス | 円のパズル | 円のパズル | 頭の体操:四角パズル | レインスティック |

| |

|

|

|

|

|

|

||||

| おひな様 | 織り姫彦星のねがいごとカード | リングウエーブ | リングウエーブ2 | メガホン | ストローで作るミニリース | 宙に浮くカード | 針金のアメンボウ | 水鉄砲の的 | プリンカップのコロコロ | 紙コップのけん玉 |

100円ショップで売っている竹串、ミニビーズ(初めはBB弾か細かな石でも入れようかと思っていたのですが、それらよりもより細かなビーズに変えました。これが正解!)、電動ドリル、ニッパー、布ガムテープ、管の両端につける布等(100円ショップで売っている工作用の丸棒。直径3㎝です。) 、ホームセンターで売っている塩ビ管(管の穴の径が3㎝で長さは1m20㎝位?) |

①ホームセンターで売っている塩ビ管(1m20㎝位で管の径は3㎝位。300円位です。長さや太さは特に決まりはないので、自由に。)に電動ドリルで穴を開けます。竹串の太さが2.5㎜だったので、2.5㎜のドリル刃で。 ②穴は適当な数で大丈夫です。あまりたくさんあけすぎると中に入れるビーズや100円ショップで売っているBB弾が流れづらくなるので、多すぎず少なすぎずですね。 ④竹串の余分な部分は、ニッパーで切り落とします。 ⑤ニッパーで切り落とした部分が滑らかではないので、今回は布ガムテープを巻いてしまいました。 ⑥管の中にミニビーズを入れます。 左側の方は、丸棒に布ガムテープを一巻きしてそのまま差し込んでみました。ボンドを使わなくてもOKでした。) ⑧管をあげたり下げたりして雨の降るような音がするか確かめます。「シャー」というような音が出れば完成。 |

| (道具・材料) 100円ショップのダイソーで売っている木の玉、アルミホイル、300番以上の目の細かい紙やすり(できれば400番くらい)、木槌かハンマー |

①ダイソーで売っている木の玉をアルミホイルで包み込みます。 (※アルミホイルは3枚くらい使って、アルミホイルが薄い部分がないようにします。) ②両手で木の玉を握って、アルミホイルをおにぎりにするようにしてぎゅっとまとめていきます。 ③木槌かハンマーで木の玉の全体を何度も軽く叩いていきます。叩くことでアルミホイルの凸凹やしわを伸ばしていきます。 ⑤木の玉の表面がつるつるになったら水で表面の粉を落とし、タオル等で拭いて完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている厚画用紙・工作用紙・アクリル絵の具(または水彩絵の具)、ボンド、はさみ、定規、鉛筆かボールペン |

①厚画用紙に四角を定規で描くのは面倒なので、厚画用紙に工作用紙をボンドで貼り付けます。これで四角や分割する線が簡単に引けます。 ②四角を描いたら好きなように分割する線を引いていきます。 ③四角を分割する線は余り細かく引くとパズルが難しくなりすぎるので、初めは4分割くらいにして遊びます。分割したパーツに絵の具を塗ります。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている厚画用紙・、コンパス、ボンド、はさみ、定規、鉛筆かボールペン |

①厚画用紙にコンパスで円を描きます。余り小さいと使いづらいので、半径10㎝位の大きさがいいでしょう。 ②円を描いたら好きなように分割する線を引いていきます。 ③円角を分割する線は余り細かく引くとパズルが難しくなりすぎるので、初めは4分割くらいにして遊びます。 ④4分割ができるようになったら、5分割・6分割と分けると難易度がぐっと上がっていきます。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている工作用紙・色画用紙・箱、定規、厚画用紙、はさみ、のりかボンド・扇子 |

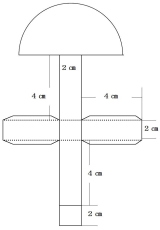

(制作の手順) ①的を作ります。的の寸法図は左の図になります。画用紙か計算用紙で作ります。装飾として色画用紙をのりで貼り付けます。 ②箱はわざわざ作る必要なありませんから、ダイソーで適当な大きさの箱を見つけます。 ③箱に扇子が当たった時に簡単に箱が倒れてはいけないので、箱の底の大きさよりも大きい厚画用紙を箱の底に貼って安定するようにします。これで完成です。 |

| このおもちゃは、赤城にある「からくり博物館」で見たものを真似て作ったものです。くるくる巻いた針金の中をおはじきがくるくる回って落ちていく様がなかなかきれいでおもしろいです。ただ、音が出るわけでもなくそれだけですが、超簡単にできて動きがおもしろいのです。 |

針金(細めの針金、おはじきの穴の大きさに合わせていきます。簡単に曲げられるように細目がいいです。)、イオンの昔のおもちゃや食べ物を売っているコーナーで買ったおはじき(フラワーおはじきという名前だったかも?)、丸棒(針金を巻き付けてらせん状にするために使います。) |

①針金を丸い棒に巻き付けていきます。 ②針金を棒からはずして、おはじきの穴に針金に通します。 ③おはじきが飛び出してしまわないように、針金の両端を折り曲げます。完成。 ※針金の片方の端を持ち,もう片方を下にすればおはじきがくるくる回転して落ちていきます。 |

| 以前、イオンの昔のおもちゃや食べ物を売っている駄菓子屋さん風のお店で、フラワーおはじきを見つけて買ってリングウエーブを作りましたが、こちらは100円ショップに行けばどこでも売っている針金とビーズを使って作ったリングウエーブです。ビーズを2こ買っても針金とで300円位と材料代もリーズナブルです。ビーズがくるくると回転して落ちていくのはなかなかきれいで、大人でもちょっと嬉しい気分になります。制作時間は、5分~10分位です。 |

100円ショップで売っている針金(太さ0.5㎜)とビーズを2個。はさみ、鉛筆 |

①針金を長さ40~50㎝位の長さにはさみで切ります。(長さは自由で1m位あってもOKです。) ②切った針金を鉛筆に巻いてバネ状にします。 ③針金の片方の隅にビーズを入れて針金をねじってとめます。ビーズが針金から抜けないようにするためです。 ④針金にビーズを入れます。 ⑤針金の隅はビーズで固定されていますから、もう一方(ビーズを入れた方です。)も針金に入ったビーズが飛び出さないようにビーズを針金をねじって止めます。 ⑥バネ状のままですと、リングウエーブを上下方向に持ってもビーズはくるくる回って落ちていきませんから、バネ状になった針金を徐々に引っ張って、ビーズがくるくる回転して落ちるまで伸ばします。直線の状態よりはちょっとバネ状くらいになるのがいいでしょう。これで完成。 ※針金の片方の端を持ち,もう片方を下にすればビーズがくるくる回転して落ちていきます。 |

| (道具・材料) オキアミ(小エビ・・スーパーで売っています。)、クッキングシート、ご飯(お茶碗半分)、麺棒、スプーン、丼かボウル、塩 |

「色々な教材・教具 生活単元学習」のページをご覧ください。 |

| (道具・材料) プリンのカップ、100円ショップ(ダイソー)で売っているカラーボード、カッターナイフ、ボンド、定規、ビー玉 |

①カラーボードの真ん中にカッターナイフで四角の穴を開けます。 (※右の写真のように、ボードの裏側のこの穴にカップを貼り付けて、ビー玉が落ちてくる所にします。) ②カラーボードを1㎝幅ほどに切ってボードの縦横にボンドで貼り、ビー玉が落ちづらくなるような壁にします。 ③プリンカップを適当に並べて迷路状態にします。接着はボンドでします。 ④穴を開けた底側にプリンカップをボンドで貼り付ければ完成です。このプリンカップがゴール地点なので、ここにビー玉が落ちてきます。 |

| (道具・材料) 牛乳パック、新聞紙か広告、ビニールテープ、はさみ |

①牛乳パックを水で洗って乾かします。(28個) ②パックの何に新聞紙か広告をぎゅっと詰めます。 ③牛乳パックを2本つなげたものを11セット・3本つなげたものを3セット作ります。 ④2本つなげたもの9セットで座る部分を作り、3本セット2個と2本セット2個で背もたれ部分にします。 ⑤座る部分・背もたれ部分をビニールテープで巻いたら完成です。 |

| (道具・材料) ダイソーで売っているLEDのプッシュライトの小さいサイズのもの、発泡スチロールのどんぶり2個・アクリル絵の具(黒)・グリルテーブルアルミシート(レンジ周りで使う銀色のシート)、絵筆、針 |

①どんぶりの内側と外側にアクリル絵の具(黒)で色を塗ります。 ②銀色のグリルテーブルアルミシートでライトを囲む反射板を作ります。※銀色のシートがない場合は、なくてもOK。 ④どんぶりにライトを入れ、蓋をすれば完成です。 ※部屋を暗くして壁に星を映しますが、壁から余り離れてしまうとうっすらとしか見えないので、壁や天井の近くで使います。幼稚園から小1位のお子さんの工作。 |

| (道具・材料) プリンカップ2個、ビニールテープ、大きめのビー玉 |

①プリンカップの中にビー玉を入れ、カップ2個をビニールテープで貼りあわせれば完成。ビニールテープではとれそうなら、ボンドで貼ればよりいいでしょう。 ※遊び方、ペットボトルのピンめがけて転がして遊びます。真っ直ぐ転がらないので、ピンまでの距離は短い方がいいです。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている厚画用紙(小さな紙皿でもOK)・ストロー・ビーズ・セロテープかビニールテープ・モール、はさみ、穴開けパンチ、コンパス、アサヒペンのメッキ調スプレー、ボンド |

①厚画用紙にコンパスで大きな円と中心に小さな円を描きます。(小さな紙皿なら真ん中に小さい円を描きます。) ②厚画用紙の円をはさみで切ります。円を切るカッターがありますが、お子さん達では使いづらいので、中心の小さい円は、写真のように中心に向かって縦に切って、中の小さい円をはさみで切ると楽にできます。パンチでモールを通す穴をあけます。 ③上の写真の真ん中のように、厚画用紙を裏返しして縦にはさみで切ったところにテープを貼ります。 ⑤ボンドが乾いたら、メッキ調スプレー(金色か真鍮色。金属のような色合いになります。)を吹き付けて色つけします。 ⑦穴にモールを通し、ボンドが乾いたら完成です。 |

| 紙コップのけん玉は、球が重くないピンポン球だと、軽い関係でなかなか難しいです。元々けん玉が苦手な私は、何回もやってやっとピンポン球がコップの中に入りました。ピンポン球よりも重いもの(紙をまるめてしばったり、テープを巻いて重くしたも)のほうがやりやすいと思います。作るのは簡単ですが、けん玉としてやるには結構難しいです。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップ2個・ビニールテープ(または、セロテープかガムテープ)・ピンポン球(または、紙をまるめたもの)・たこ糸、はさみ |

①紙コップを2個を底側で重ねて、ビニールテープでつなげます。 ②右から2番目の写真のように、ピンポン球にひもをテープで貼ります。これで完成。 |

100円ショップで売っている針金ので一番細いもの、はさみ |

①針金を5~6㎝の長さではさみで切り、2本作ります。 ②2本の針金を十の字にして、真ん中で交差させます。 ③ねじってアメンボウの身体部分を作り、足の部分をX字のようにして左の写真のような形にします。 ※水の上のゆっくり浮かべるとアメンボウの完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップ(ダイソー)で売っている折り紙(友禅千代紙)・ピンポン球・油性のペン(黒と赤)・小さな紙コップ・色画用紙、はさみ、のり |

①紙コップの前側に色紙(このおひな様は金色)をのりで貼り付けます。 ②真ん中の写真のように、千代紙を切って紙コップに巻き付けてのりで貼り、おひな様の着物にします。 ③千代紙は、できれば2~3枚貼ると十二単のようになってきれいですが、今回は2種類。 ④おひな様が手に持っている笏(しゃく)や冠や扇子は色画用紙等を切ってのりで貼り付けます。 ⑥ピンポン球の顔をボンドでコップにつければ完成です。 ※余裕があれば、背景(屏風」やぼんぼりも作るといいですね。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている画用紙・折り紙(友禅千代紙)・のり・糸(毛糸等)・桜の花形のクラフトパンチ・色紙、定規、セロテープ、コンパス、はさみ、のり、ペン |

①画用紙を適当な大きさに長方形の形に切ります。 ②コンパスで画用紙に円を描き、首の部分もつけて顔の部分を描きます。 ③頭の所の帽子(?)と冠は折り紙か色画用紙で作り、のりで貼り付けます。 ④織り姫と彦星に着物を着せます。千代紙を切って襟元(えりもと)に貼り、その上に別の模様の千代紙をくるりと巻いて着物にします。 ⑥つるせるように頭の裏側に糸で輪を作り、セロテープで貼って完成です。 |

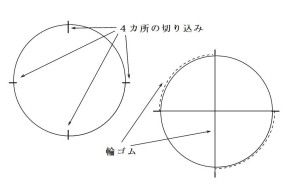

100円ショップに売っている厚画用紙、細い釣り糸、はさみ、定規、千枚通し |

①カードになる紙を大きいものと小さいものを作ります。(写真の厚紙には、見栄えを良くするためにホログラムの千代紙を貼ってあります。) カードの大きさは自分の手のひらの大きさに合わせると使いやすいです。 ②大きな方のカードに下の図のように4カ所千枚通しで小さな穴をあけます。 ③穴に細い釣り糸を通して結びます。  ④カードの表側には釣り糸が通っているので、その上に小さなカードを乗せます。 ⑤中指を輪に通して、カードを曲げると同時に中指を伸ばして輪っかを引きます。こうすると糸が張って小さなカードを中に浮くように見せることができます。 ※見ている人の近くでやるとばれやすいので、見ている人から数m離れたところでやるといいでしょう。 |

| (材料・道具) 100円ショップに売っているカラーペーパーや折り紙、ペン、はさみ |

①カラーペーパーは大きいので、半分に折って細長くします。 ②細長い紙を2つ折りにします。(右端を左端に合わせます。) ④折った紙を更に2つ折りにします。 ⑥色々な切り絵ができますが、参考例は「手をつなぐ友達」「ツリー」「矢印」「ベル」です。 |

| (材料・道具) 100円ショップに売っている紙粘土、丸棒、でこぼこの多いもの(例:貝殻や松ぼっくり)、デジカメ、プリンター |

①紙粘土を丸い棒で押して平にしていきます。厚さは2㎝位に。 ③松ぼっくりや貝殻を紙粘土に押し当てます。 ④デジカメで撮って印刷します。デジカメは真上よりもやや斜めから撮ったほうが、へこみの影が映りやすいです。 ⑤プリンターで印刷します。できあがった写真を見ると松ぼっくりのへこみがわかりますが、その写真をくるりと1回転させると、へこんでいたはずのくぼみが盛り上がったように見えます。 ※光が斜め方向から当たってできる影がものを立体的に見せるので、普段光は上の方から当たっているので、上の方が明るいと出っぱって見え、下が明るいとへこんで見えるからです。(参考図書「作って不思議 トリックアート工作」あかね書房) |

| (材料・道具)松ぼっくりで花のような形をしたもの、アサヒペンのメッキ調スプレー(ホームセンター)、安全ピン、ストロー、はさみ、グルーガン、新聞紙か空の箱 |

①松ぼっくりについているほこりなどを落とします。(息を吹きかける程度でOK。) ②空の箱に松ぼっくりを入れて、アサヒペンのメッキ調のスプレーを吹き付けます。 ④グルーガンでストローを松ぼっくりの底側に貼り付けます。これで完成です。 |

| (道具・材料) ハマグリ、タオル、サンドペーパー(ホームセンターに売っている耐水性のもので目の粗い順に320番・600番・2000番。1枚50円位です。)、水(コップに入れて) |

①タオルを三つ折りにして敷きます。その上にサンドペーパーの320番を乗せ、水を垂らします。水は多めにしてサンドペーパーがしっとりする位にします。 ②320番の細かい目のサンドペーパーの上で、はまぐりに磨き残しがないようにゆっくりと磨いていきます。5分から10分。 ④サンドペーパーを2000番の目の細かなものに変え、水をたっぷり入れてサンドペーパーがしんなりするくらいにします。貝に磨き残しがないようにゆっくりと磨いていきます。 ⑤水で貝を洗い、タオルで水分を拭き取ります。これで完成。はまぐりの表面からでこぼこがなくなり、鏡のようになります。乾かしてから飾りましょう。 |

(材料) (材料)新聞紙や広告などの紙 (作り方) 写真の左側から順番に右へいきます。       |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているビー玉、ウルトラ多用途ボンド、CD1枚 |

①CDの穴の周囲にウルトラ多用途ボンドを塗り、上からビー玉を入れて、指でしばらく押さえたら、そのままにしておきます。 ②ビー玉がCDに付いたら完成です。ボンドの代わりに両面テープでも大丈夫です。 ※回し方・・・ビー玉をつまんでくるりと回します。 |

| 100円ショップで売っている太めのストローと普通の太さのストロー、それとテープだけで作れる簡単ストロー吹き矢です。太いストロー2本をテープでつなげてもう完成。(3本つなげてもOKです。)太いストローに普通の太さのストローを入れて吹くだけでも5~6mは飛びます。もっと飛ばしたいときには細い方のストローの前側にティッシュを少しだけ詰めれば、ないときよりも距離が伸びます。10m位は飛びます。制作時間は数分のみ。 |

100円ショップで売っている太めのストローと普通の太さのストロー(太いストロー2本と普通の太さのストロー1本)・ビニールテープ(セロテープでもOK)、はさみ、ティッシュ宇 |

①左の写真のように、太いストロー2本をビニールテープ等でつなげます。 ②細いストローを太いストローに入れて吹けば飛びます。 (※細い方のストローの前側にティッシュを詰めると更に飛びます。) |

| 以前、どんぐりのかわりに100円ショップのビーズなどを使ってペンダントを作りましたが、今回のものは秋を感じるどんぐりのペンダントです。工作の時間に簡単に作れるので、小さいお子さんにいいでしょう。 ペンダントになる部分は、ビンのふたでもいいのですが、なかなか家の中から使っていないビンはすぐに見つけられないので、100円ショップで売っている「おかず容器」を使いました。4個入って100円です。 ※調理器具やお弁当箱を売っているコーナーに色々な種類の容器があります。 |

| (道具・材料) どんぐり、100円ショップで売っているきれいな布のテープ(リボン)・おかず容器・紙粘土、はさみ、ホチキス |

①左の写真のように、リボンテープの両端を合わせてホチキス(ステプラー)ど留めます。 ②容器の中にテープを入れてから紙粘土を容器に詰めていきます。 (紙粘土は、後からどんぐりを入れるので満杯になるほど詰めなくてもOKです。) ③どんぐりを紙粘土の上に置いて指で押し込んでいきます。これで完成。 |

100円ショップで売っているカラーの段ボール、牛乳パック、はさみ、定規、両面テープ、マジックテープ、ペン(サインペン)、ボンド |

①牛乳パックの底から10㎝の所に線を引きます。前側と左右に線を引きます。後ろ側は蓋になるので、線は引きません。 ②取っ手の部分を作ります。パックの箱の左右側を使います。真ん中から1.5㎝ずつ計3㎝の幅に線を上まで引きます。 ④取っ手の部分の先端は1㎝ほどはさみで切ります。片方の取っ手の部分に両面テープを貼り、取って部分を合わせて貼り合わせます。 ⑤カラー段ボールを箱の部分と取っ手の部分に両面テープで貼り合わせます。 ⑥マジックテープを写真のような位置にボンドで貼り付けます。(箱の上側と蓋の中側。) ⑦ボンドが乾いたら完成です。 |

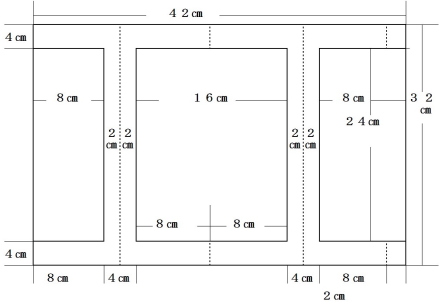

| (道具・材料) 100円ショップで売っている工作用紙が使いやすいです。はさみ、定規、のり、赤い色画用紙、人のイラスト |

①左の寸法図のように底(床面)・左右の壁・奥の壁・手前の壁(窓あり)を工作用紙に描いてはさみで切ります。のりしろは各1㎝位。 ②壁の赤い線は、赤い色画用紙で作ります。手前が太く、奥へ行くほど細くします。壁の白い部分の幅は2㎝です。 ③下の真ん中の写真のように、手前の窓は5×4㎝ですが、奥の窓は、右に向かって細くなっています。 ④箱を組み立てます。組み立てると写真のように傾いた箱になります。 ⑤人間のイラストを同じ大きさで印刷します。印刷したものは厚画用紙に貼って立てられるようにします。 |

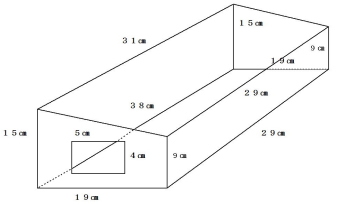

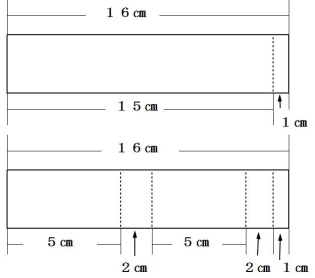

| (道具・材料) 厚画用紙か工作用紙、はさみ、ビニールテープ、定規、のり、ペン |

①工作用紙か厚画用紙に寸法図のように寸法を入れます。(※工作用紙がお勧めです。) ②太線の所をはさみで切ります。 ③折れ線の部分を折ります。 ④右側の2㎝の幅のところがのりしろになっているので、箱を折って組み立てたら、のりをつけて固定します。 ※投げるときは、支柱になっているところ(1本)を指でつかんで、押し出すように前に投げます。 |

| (道具・材料) 牛乳パック、はさみ、カッターナイフ、ビニールテープ、定規 |

①基本的には、上の箱型飛行機と同じですが、牛乳パックなので寸法が小さめになります。 上下のビニールを巻く部分は、幅が3㎝で支柱になる部分は、幅は4㎝です。 ②牛乳パックの口側のところをはさみで切り落とします。 ③パックの底のところもはさみかカッターナイフで切り落とします。 (※支柱の位置は対角線上になります。) ※投げ方は、上の箱型飛行機と同じです。 |

| (道具・材料) プリンのカップ、きり、ボンド、竹ひごの太いもの、アクリル絵の具、筆、ビニールテープ、はさみ |

①プリンカップの底の中心にきりで穴をあけます。穴の大きさは竹ひごが通る大きさ。 ②穴に竹ひごを入れます。穴の下は竹ひごを2㎝位出します。上の部分は9㎝位。余分なところははさみで切ってしまいます。 ④ボンドが乾いたらコマにアクリル絵の具で色を塗ります。アクリル絵の具は、プラスチックにも色が塗れます。 (色を塗るのはコマに穴を開ける前の方がやりやすいです。) ※このコマは普通に回しても軸を逆さにして回してもよく回ります。 |

| (道具・材料) 古新聞紙、はさみ(または、カッターナイフ) |

①新聞紙を正方形にします。 ②三角に折ります。右の写真のように、三角になったら左右の端を三角形の頂点に合わせて折ります。これでダイアの形になります。 ④下の方を上に折り、三角形を作ってから、余った部分を上に折っていきます。左右の端を外側に折ります。 |

| (道具・材料) 100円ショップの折り紙、はさみ |

①折り紙を半分に折ります。⇒更に半分に折ります。⇒更に半分に折ります。⇒更に半分に折ります。 ②上の写真の右のように、切る部分に線を引きはさみで切り取ります。 ③紙を広げれば花の完成です。 |

100円ショップのケーキコーナーで売っているレースペーパーの中サイズ・厚画用紙かファブリックテープ、両面テープ、輪ゴム、はさみ |

①レースペーパーを半分に折ってからはさみで切ります。 ②両面テープをレースペーパーの裏側の下側に貼ります。 ③厚画用紙を棒状に切ったものかファブリックテープをレースペーパーの両面テープに貼り付けます。厚画用紙かファブリックテープの長さは、キャップを使うお子さんや先生の頭の周囲の長さより15㎝位短くします。 ⑤輪ゴム(1本か2本)の輪を折り曲げたテープの中に入れ、セロテープで留めます。これで完成。 |

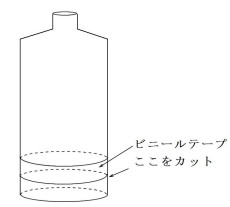

| (道具・材料) ペットボトル、ダイソーで売っている靴下か家にある靴下、100円ショップのシャボン玉液、ビニールテープ、カッターナイフ、はさみ |

(制作の手順) (制作の手順)①ペットボトル(炭酸飲料のものが底が丸くて丈夫です。)の下側にビニールテープを巻いて、それを目安にしてカッターナイフで切ります。 ②切った部分を整えるため、はさみできれいにペットボトルを切っていきます。 ③普通は切った所にハンカチなどの布を当てて輪ゴムで布をとめるのですが、もっと簡単な方法として靴下をはかせます。靴下はぎゅっと上に引っ張ることで、切った部部の面にピンと張ることができますし、輪ゴムで固定する必要もありません。これで完成です。 |

| (道具・材料) ペットボトルのキャップ、紙コップ、ボンド、はさみ、千枚通しかきり、小さめのプラス(+)のドライバー、厚画用紙か工作用紙、割り箸(先が尖っている物がいいです。尖っていない場合は、カッターナイフで削ります。)、コンパス、定規 |

①キャップの中心に千枚通しかきりで穴をあけます。プラスのドライバーで穴を広げ、割り箸が入るようにします。 ②厚画用紙か工作用紙にコンパスで半径8㎝位の円を描きます。 ③はさみで円を切り取ります。円の中心に千枚通しで穴をあけておきます。 ④紙コップの底の中心に穴をあけ割り箸を通します。割り箸を円の厚画用紙の穴に通します。 ⑥キャップの穴に割り箸を通します。これで完成です。 ※円盤のところに絵を描いたりシールを貼ると、回転した時にきれいです。回し方は、右の写真のように両手で割り箸を挟んでおこないます。 |

サクラクレパス(これがお勧め)、100円ショップで売っている画用紙、ひも、穴開けパンチ、ラミネーター、ラミネーターフィルム、はさみ、定規、角丸君(ラミネーターフィルムの角を丸く切り落とす文具)、割り箸、ティッシュ |

①画用紙は適当な大きさにはさみで切ります。(写真の栞は、幅が4㎝と5㎝です。5㎝の方がお子さん達には描きやすいでしょう。) ②下地の色は、明るい色を塗ります。(例:黄色、白、薄緑色、水色等) ④割り箸で絵を描いたり線を描いたりします。この時に上に塗った色が取れますので、ティッシュでそれを拭いて落とします。 ⑤ラミネーターでパウチします。 ⑦パウチで穴をあけ、ひもを通します。これで完成です。 |

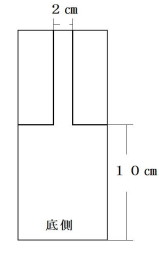

| (道具・材料) 牛乳パック、はさみ、定規、ペン、両面テープ、ビニールテープ |

①左の写真のように、牛乳パックの底側から高さ10㎝の所に線を引きます。 ②線を引いたところの真ん中に印をつけ、印から左右に1~1.5㎝の幅でパックの上まで線を引きます。ここが持ち手になります。 ④両面テープで左右の持ち手の端を貼り付けます。 ⑤ビニールテープを持ち手の部分と底側の周囲に貼り付ければ完成です。 ※右の写真のように、水をたっぷり入れても大丈夫です。 |

| (道具・材料) 輪ゴム1本、セロテープかビニールテープ、傘袋(大きなホームセンターに売っていますが、雨の日にスーパー等でただでもらえます。) |

①輪ゴムにセロテープかビニールテープを通します。 ②左から2番目の写真のように、傘袋の先の方(袋が閉じている方)にテープを巻き付けます。 ③傘袋に空気を入れて、口側を絞って輪ゴムでとめるかテープをとめます。空気が出ていかなければ、どんな方法でもOKです。 ※飛ばし方・・・親指に輪ゴムを引っかけ、もう一方の手でロケットの後ろ側を持って引っ張ります。手を放すと輪ゴムの力でロケットがビューンと飛んでいきます。飛ぶ距離は数mで、そんなに遠くへは飛びません。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている「色画用紙:からーぺーぱー」、定規、はさみ、ペン、単3の乾電池1本、のりかセロテープかビニールテープ |

①左の寸法図のように色画用紙に描いたら、はさみで切ります。 ②図の上の部分は赤鉛筆やペンでしごいて丸みをつけます。 ③1㎝幅ののりしろのところで貼って、細長い円にします。 ④下の部分は点線部分を折って、箱を作ります。 ⑤単3乾電池を細長い円の筒の中に入れます。この電池が重しになるわけです。 ⑥電池の入った細長い円の筒のほうを箱の中に入れ、写真のように円の筒が飛び出さないようにテープを貼ります。 ⑦ゆるやかな斜面を作り、コロコロを立たせます。前側に押し倒してやるとくるんくるんと回転していきます。これで完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている計算用紙(折り紙等でもOK)、定規、ペン、はさみ |

①計算用紙に左の寸法図のように描きます。 ②はさみで切り取ります。 ③点線の部分を右から2番目の写真のように、定規を当てて折ります。 (※定規を当てて折るときれいに直線を折ることができます。) ④テーブルに置いた「小さな風車」に真上から息を吹き付けて回します。回転が悪いようでしたら、羽になる部分の折り曲げた角度を変えて試します。・・・これで完成です。 |

100円ショップで売っているカラー段ボールか厚紙(段ボールの方が丸めやすいです。)・Dートレイ2個(写真の透明の箱・プラスチックの容器を売っているコーナーにあります。フィギュアなどを飾るケースであれば1個ですみます。)、はさみ、定規、ペン、ホチキス(ステプラー)、パソコンとプリンターと写真用紙、好きな写真の画像データ、セロテープ、ボンド |

①段ボールを幅5mm・1㎝・2㎝・3㎝と違う幅に線を引き、はさみで切ります。 ②段ボールを丸めてリングにしてからホチキス(ステプラー)でとめます。 ④リングに貼った写真をDトレイ(透明の箱)の箱の中に配置していきます。箱は2個あるので、下の箱の写真 ⑤写真の配置が決まったら、ボンドで写真のついたリングをトレイに貼り付けます。 ⑥箱を重ね、ボンドが乾かないうちに写真の位置を調整します。2つの箱は、セロテープをぐるりと貼って固定します。ボンドが乾いたら完成。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップ、千枚通し、糸、ビニールテープかセロテープ、輪ゴム折 |

①紙コップの底に千枚通しで穴をあけ、左の写真のように糸を通してから楊枝に糸を結びビニールテープで底に貼り付けます。手を突っ込んでもテープを押しづらい時は、ペンや割り箸等でテープを押すといいでしょう。 ②右の写真のように、もう1個の紙コップの口側に輪ゴムを通します。紙コップの縁に穴を2カ所あけて通す方法でも4カ所ハサミで切り込みを入れ、輪ゴムをねじって8の字にして引っかけてもいいです。引っかけた場合は、ビニールテープをぐるりと巻いて輪ゴムがとれないようにします。 ※上の紙コップに折り紙等を細かく切ったものを入れます。糸を手前にひき放すと上の紙コップが勢いよく飛び出し、紙が空中に舞い散ります。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているお花紙(すでに折ってあります。)・レースペーパー(100円ショップのケーキのコーナー)・モール、はさみ、輪ゴム |

①お花紙はそのままでは花が大きすぎるので、はさみで1/2に切ります。 ②輪ゴムを通したら、お花紙を1枚ずつ広げて花を作ります。 ④左から3番目の写真のように、レースペーパーを折りたたみ、根元をハサミで切って穴をあけます。 ⑥左の写真のように、モールは束ねて輪ゴムでとめます。これで完成ですが、リボン等をつけるともっと素敵になります。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップの大きいもの3個・紙のどんぶり1個、糸かたこ糸、はさみ、カッターナイフ、楊枝、千枚通し、ビニールテープ、鉛筆か割り箸1本 |

①紙コップの底に千枚通しで穴をあけ、糸を通します。 ②左の写真のように、底に通した糸を楊枝に結び、楊枝ごとビニールテープで紙コップの底に貼り付けます。ビニールテープを鉛筆か割り箸で押すようにするとしっかり貼りつきます。 ④1個目と2個目と3個目の紙コップをビニールテープで仮止めしてから、テープをぐるぐると巻いて貼り合わせます。 ⑤1個目の紙コップの口側に底を切り取った紙のどんぶりをビニールテープで貼り付けます。これで完成です。 |

| 体育館など余り風の影響のないところで使います。棒でコロコロ車の中央を押しながら走って遊ぶものです。直進性がよくないというか、カップの中央を棒で押していかないと真っ直ぐ進まないので、意外と難しいです。体育の時間でも使える教材です。紙コップを2個合わせてビニールテープで貼るだけですので、工作の時間でも作れます。カップに回転したらきれいに見える色の模様を描くといいでしょう。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップ・ビニールテープ・木の棒 |

①2個の紙コップの底を合わせてビニールテープで借り止めします。 ②ビニールテープをぐるりと巻いてコップを貼り付けます。これで完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップ・紙皿・ビニールテープ・木の棒 |

①上の「コロコロ車」を作ります。 ②紙皿にコロコロ車のコップの口側をビニールテープで貼り付けます。 ③遊び方は、上のコロコロ車と同じで、棒を車輪の軸になるところの下に入れて、走るようにします。 |

| (道具・材料) 100円ショップのダイソーで売っているアルミの針金(太さ1mm金・銀・青・赤)・花の造花、ペンチ |

②色ごとに針金をまとめます。まとめた針金をすべてたばねて、雑巾絞りのように両手で絞っていき、左の写真のように棒状にします。 ③100円ショップの造花の茎の部分をペンチで切って、1本1本短い針金でリースの部分に巻いて取り付けていきます。リースの部分がきれいな円になるように針金を調整し、ほぼ円状になったら完成です。 |

| (道具・材料) ヤクルトの容器2個、きり、たこ糸()40㎝位、ビニールテープ、はさみ、太さ1㎜の針金 |

①ヤクルトの容器の底の中心にきりで穴をあけます。容器2個。 ②容器1個の穴にたこ糸を通します。右から2番目のの写真のように、凧糸を穴に通すのは難しいので、太さが1mmの針金の先に凧糸をテープで巻き付けて穴に通すようにします。 ④もうひとつの容器の穴は、ヤクルトの容器の口側から糸を通すようになります。そこで太さ1㎜の針金に糸の先端をテープで巻き、それを口側から入れて底の穴に ⑤糸が穴に通ったら、1個目のように糸をビニールテープをぐるぐる巻いて固定します。 ⑥ヤクルトの容器にビニールテープを巻きます。容器は軽いので、ビニールテープをぐるぐる巻くことで重くするわけです。これで完成。 ※遊び方は、容器の片方を持ってもう1個の方をぐるぐる回し、的になる棒状のものに投げてからませるというものです。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているカラー段ボール・ビニールテープ・両面テープ、はさみ、定規、写真1枚(L版か2L版) |

①トイレットペーパーの芯などを使うともっと簡単にできますが、今回はカラー段ボールを使います。写真の大きさよりも10㎝位幅を取ります。長さは20㎝位。 ②両面テープを貼り、段ボール板を丸めて筒を作ります。筒は2本作ります。 ③筒にはさみで切り込みを入れます。長さは板の下から5㎝の所まで。飾りのビニールテープを巻きます。写真を差し込むので、切り込みの所は内側にビニールテープを折り込みます。 ④写真を差し込んで完成です。 |

| 簡単にできてメガホンの役目もバッチリ果たしてくれる「紙コップのメガホン」です。材料は大きさの違う3種類の紙コップとビニールテープとボンドだけです。水性ペンキを塗って見た目をきれいにしてあげると愛着もわくでしょう。紙コップの底の部分をカッターナイフで切るところを大人がやってあげれば、小さなお子さんだって簡単に作れます。 |

| (道具・材料) 紙コップ(大・中・小の3サイズ。後で色を塗るようでしたら、白いコップがいいでしょう。)、カッターナイフ、木工用ボンド、ビニールテープ、水性ペンキ、刷毛か絵筆 |

(制作の手順) (制作の手順)紙コップの大・中・小のサイズを用意します。ここでは計4個で作っていますが、もっと多く使ってもおもしろいです。 ②真ん中の写真のように、全部の紙コップの底をカッターナイフで切り取ります。 (底を切り抜くときは、カッターナイフを初めから円周に沿って切ろうとせず、底の真ん中辺りから切り込んで、コップを回転させながら次第に円周に沿って切り込むと上手に丸く切れます。)   ③小さなコップの底側と底側を合わせて、ボンドで貼り付けます。 ③小さなコップの底側と底側を合わせて、ボンドで貼り付けます。 ④中サイズのコップを差し込みます。(中サイズのコップが入る方の小さなコップの縁の内側にボンドを塗っておきます。) ④中サイズのコップを差し込みます。(中サイズのコップが入る方の小さなコップの縁の内側にボンドを塗っておきます。)⑤その中サイズのコップの中に大きなサイズのコップを差し込みます。(中サイズのコップの縁の内側にボンドを塗っておきます。) ⑥カップとカップの継ぎ目の部分にビニールテープを貼って補強します。これで完成です。 |

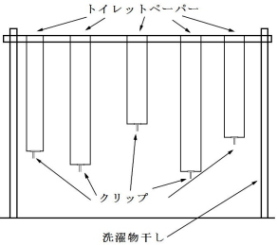

牛乳パックの容器か100円ショップで売っているカラーボードやプラスチックのカラー段ボール、マジックや絵の具、スズランテープかたこ糸等のひも、トイレットペーパー、洗濯ばさみ、ビニールテープかセロテープ |

①水に濡れても破けないということで牛乳パックや100円ショップのカラーボードやカラー段ボールを材料として使いますが、外で水鉄砲をやるときに風の影響を受けづらいのは、牛乳パックの紙よりも重さのあるカラーボードやカラー段ボールです。はさみで丸や四角等好きな形に切り、必要に応じて鬼の絵やバナナなどの絵を描いたり貼ったりします。  ③ひもにトイレットペーパーの端を洗濯ばさみでとめれば完成です。水鉄砲でトイレットペーパーをねらい、ぬらして下に的が落ちるようにして遊びます。 ※右の図は、トイレットペパーの先に金属製のクリップの大きいものを吊り下げる方法です。こちらの方が準備するには簡単です。 |

| 材料さえそろえれば数分できてしまう超簡単な的です。簡単すぎる・・・と言われそう。教室や家庭で遊ぶときに簡単便利!?・・ですよ。ゴム鉄砲の的にしたり、ボール投げの的にしたりと的のサイズや貼りつける絵を工夫すれば色々な的に使えます。簡単に超がつくほどですが、まあ難しいよりはかんたんなほうがいいですから・・。 |

| (道具・材料) 厚紙や100円ショップで売っているカラーボード(発砲スチレンボード)、洗濯ばさみ |

①厚紙かカラーボードを用意します。的なので絵を描くと楽しいでしょう。パソコンとプリンターがあれば、適当な絵をインターネットで見つけることもできます。 ②洗濯ばさみを厚紙やカラーボードの底の側に2~3本つけます。これで完成。的が簡単に立てられます。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている厚紙(厚画用紙)・細い棒(竹ひごなど。赤鉛筆のようなものでもOK)・トレーシングペーパー、はさみ、顔の絵、、両面テープ、ペン、セロテープかビニールテープかガムテープ、のり |

①顔の絵にトレーシングペーパー(顔の絵と同じ同じ大きさ)をのせ、メガネを描きます。 ②厚紙等に顔の絵を貼ります。同じ大きさの厚紙にメガネの絵を貼ります。 ④棒を貼り付けていないほうの厚紙の裏に両面テープを貼り、棒のついている厚紙と貼り合わせます。これで完成です。 (遊び方) ※両手で拝むように棒を押さえて、交互に手を前後させて棒を回転させると、目の錯覚でメガネをかけた顔が見られます。(竹とんぼを回すのと同じです。) 顔以外の他の例としては、輪郭だけの動物の絵と裏側に色を塗った輪郭なしの絵を描くことで、回転させるとちゃんとした動物に見える等、色々な工夫ができます。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているスチレン棒ライト、新聞紙 |

①100円ショップで売っているスチレン棒ライトの中に新聞紙を丸めたものを入れます。これで終わり。 ※新聞紙はゆるめに巻いて入れます。堅めにすると叩かれた時に痛いので・・。 |

(道具・材料) (道具・材料)100円ショップで売っているカラー段ボール・カッターナイフ、定規、ペン、はさみ、両面テープ、下地に使う厚画用紙かプラスチックボード(色は白等好きな色)、ボンド |

①カラー段ボールを幅2㎝で15~20本ハサミかカッターナイフで切ります。この部分が葉や花びらになります。花の茎に当たる部分は、幅1㎝で切ります。 ②右の写真のように、段ボールを切った帯が長いので、はさみで1/2に切ります。両面テープを帯になった段ボールの端につけて輪っかを作ります。 ④下地になる厚紙やプラスチックボードに花や茎・葉を並べてみます。位置を調整してそれでいいようなら、ボンドをつけて台紙に貼っていきます。 乾燥させるときには、雑誌等を上に乗せておくとしっかり台紙に段ボールが貼りつきます。一晩経ったら完成です。 |

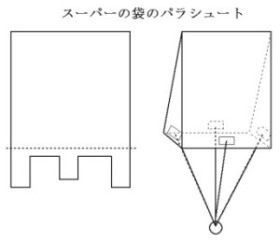

| 簡単にできるパラシュートはたくさんあるのですが、特別支援学校の小学部のお子さん達には、それでもまだ簡単とは言えないので、今までのやり方ではできないお子さん達でもなんとかできそうな形のパラシュートを考えました。 お子さん達の活動は、スーパーの袋をはさみで切る(予め切るところは教員がマジック等で線を引いておきます。)・袋のマジック等で絵や模様を描く・糸か細いひもを印のある所にセロテープで貼る・紙粘土を丸めてひもにつける・・・ということなので、なんとか小低のお子さん達でもできるでしょう。完成したら、滑り台の上や2階の教室から投げて遊びます。重しの部分は粘土等のやわらかいものを使うようにします。硬い物でないほうが、万が一人にぶつかっても安心です。 |

| (道具・材料) スーパーの袋、はさみ、セロテープかガムテープ、糸(糸が手元にないときは、スズランテープを縦に裂いてひもの代わりにするのでも大丈夫です。)、粘土などの重しになる物、油性マジック(絵や模様を描く場合) |

①左の図のように、スーパーの袋の取っ手の部分をはさみで切ります。 ②図のように糸を4カ所(難しいようでしたら、手間と奥の2カ所)にセロテープで貼ります。 ③袋に絵や模様を描くようでしたら、油性マジックで描きます。 ④粘土で丸めたもので球を作り、糸を粘土の中に入れて取れないようにして完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているポリ袋かビニール袋(大きさはスーパーやコンビニの袋より2回りくらい大きいものがいいでしょう。)、ビニールテープか布ガムテープ、新聞紙や広告の紙 |

①ビニール袋の中に軽く丸めた新聞紙等を入れていきます。(ぎゅっと硬く丸めると蹴った時に足が痛くなりますので、ゆるめでいいでしょう。) ②新聞紙等の量は、ボールの大きさや・重さを調整しながら決めます。 ※袋の中に空気が残るようにしたほうが、軽く蹴っても遠くへ飛びます。(大体こんな感じかなあという具合です。) ③ビニールテープか布ガムテープで口を綴じます。縦方向と横方向に布ガムテープを十字状に巻いて完成です。 |

| 女の子の髪を束ねる髪飾りです。お子さんと一緒にお母さんが作ると楽しいでしょう。紙の筒(紙筒)は、100円ショップに売っているファブリックテープが便利です。テープは紙筒の飾りとして使え、テープを巻いてある紙筒も使えますので、一石二鳥。ラップ等の紙の筒は硬いのでのこぎりでないと切れませんが、ファブリックテープの芯の紙筒は、はさみで簡単に切れますので工作が楽です。完成したら、作った女の子だけのオリジナルの髪飾りになります。 |

100円ショップで売っているファブリックテープかラップ等の紙の筒かセロテープの芯(※100円ショップのファブリックテープならば、テープもテープを巻いてある紙の芯も使えます。紙の芯を切るのもはさみでOKです。)、両面テープ、のこぎり(普通ののこぎりよりも工作用のクラフト鋸のほうがきれいに切れます。)、木工用のやすり紙やすり、100円ショップに売っているファッションビーズ等 |

①紙筒をのこぎりで適当な長さに切ります。(今回は、3㎝) ②切った紙筒の輪っかを、右の写真のように1カ所だけ幅3㎜~5㎜切ります。 ③右の写真のように、紙筒の切った箇所をやすりで磨いて角を丸めきれいにします。 ⑤ファッションビーズ等をボンドで貼ります。ボンドが乾いたら完成です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている紙コップ2個・輪ゴム1本、はさみ、色紙か絵の具かマジック等 |

①右の図のように、紙コップの口側の上下左右(十字型)の4カ所にはさみで切れ込みを入れます。(右の図) ②切り込みの2カ所に輪ゴムをかけ、その輪ゴムをくるりと回して8の字のようにします。 ④ロケットになる紙コップに羽をつけたり色を塗ったりします。(色紙を切って貼っても良いです。)これで完成。 ※輪ゴムの付いていない紙コップを下側にして、輪ゴムの付いている紙コップをかぶせます。手を放すとピョンと跳びます。 |

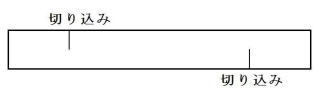

| (道具・材料) 厚めの紙の広告か折り紙(100円ショップで売っている輪っかを作る為の折り紙を使うと楽にできます。) |

(制作の手順) (制作の手順)①広告の場合は横長に紙を切っておきます。100円ショップで売っている輪っかを作る為の折り紙なら、すでに横長になっていますので、そのまま使うことができます。 ②左の図のように、紙の左右にはさみで切り込みを入れます。 ※2階等の高い所から落とすと、くるくる回転しながら落ちていきます。 |

| (道具・材料) 不要になったうちわ(骨の上の部分がないものは不可)、バケツ、水 |

①バケツに水を入れ、その中にうちわを入れておきます。 ②10分位入れておけば、うちわの紙が簡単にはがれるようになりますので、紙をはがします。うちわの骨の部分に紙が貼りついていたら、うちわを床に置いて乾いたぞうきん紙の所をこすれば簡単に紙ははがれます。それで終わりです。 ※針金等で作るものよりも使いやすく、たくさんのシャボン玉を飛ばすことができます。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているフライパン(20㎝)ゴムの木の小皿(円盤状の板等)、魚や目玉焼き等の写真かイラスト、はさみ、ボンド、 |

(制作の手順) (制作の手順)①フライパンに乗せる食べ物等のイラストや写真を丸い板(魚の場合は楕円形)の大きさに合わせて印刷します。(板の表と裏で焼かれていない状態と焼き目がついた状態のイラストや写真にします。これで、裏返った時に違いがすぐにわかります。) ③板の両面ににイラストや写真をボンドで貼りつけます。これで完成です。 ※子どもたちがやる場合、板(魚や目玉焼きの貼ってある板)が落ちてしまうと足に当たったりして危ないと感じるようでしたら、板に穴をあけてひもを通し、フライパンの取っ手の部分にひもを巻いておけば、板が落ちても心配なしです。 |

| 100円ショップの材料で行う実験や工作の本を読んでいて、簡単にできそうだなということで作ったものです。作ってみてわかったことは、材料はシートとシールだけですし、はさみ位しか使わないからお手軽な工作と思いきや、本の説明だけでは作れないと言っていいような難易度でした。まあ、奥が深いと言えばそういうことですが、とても養護学校のお子さん達では無理。小学生でも高学年のお子さん達でないと、試行錯誤して完成させるまでにはいたらないかも・・。ただ、材料はすぐに手にはいるので、すぐにはできない・試行錯誤の連続だということを楽しめる人には、おもしろい工作です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているクッションシート・シール(丸い形がいいでしょう。)、はさみ、ペン、定規 |

①クッションシートは形(縦・横の長さ)がふぞろいなので、定規を使って横の長さを15㎝~20㎝にそろえて、はさみで切ります。 ②縦の長さは10㎝くらいにして長方形(10㎝×15~20㎝)のシートにします。縦の長さは、本には何㎝と書かれていないので、色々と試行錯誤して決めていくしかないようです。 ④真ん中の先端部分にシールを貼ります。シートがふらふらと木の葉のように落ちるときは重さが足りないので、シールを1枚ずつ追加していきます。すっと行ってからストーンと落ちてしまう場合は、重すぎです。また、羽根の部分が中側に折り曲がるような時は羽根の大きさ(横の長さ)を少しずつ短くしていきます。 ⑤水平よりやや下に向けてはなすと、すーっと前に滑空していけば完成です。 ※うまく滑空するまでシートを3枚使い、シールをつけたりはがしたりと、思いの外大変でした。本の説明だけでは、ちょっと難しいというのが実感です。 |

|

| (道具・材料) 100円ショップで売っている工作用の円柱・三角・四角等の木、新聞紙、スプレー(赤・青・緑等 ※アクリル絵の具の方がお勧めです。) |

(制作の手順) (制作の手順)①売っているままの状態でカラースプレーを使ってもいいのですが、木の表面に透明ニス(?)が塗ってあるので、できれば電動サンダーや布やすり(紙やすり)で表面を磨いたから色付けをしたほうが、なめらかな仕上がりになります。 ②スプレーは、一度塗って乾いてからもう一度塗るといいでしょう。一晩おいて乾いたら完成です。 ※スプレーよりも、ダイソーで売っている「アクリル絵の具」を使って方が、簡単できれいに色づけができます。 |

100円ショップのダイソーで売っているプチファッションケースなど形のおもしろいものや丸い形のケースなど・ビーズ、ガラスボール・リボン(1本で4人分くらいとれます。)・紙粘土(1袋)、はさみ、ホチキス、布ガムテープ |

①ケースの蓋やケースに紙粘土を指で押し込みます。あとからビーズやガラスボールを入れるので、たっぷり入れるというよりもやや少なめに紙粘土を入れます。 ②ビーズやガラスボールは押し込むようにいれます。しっかりいれないと後でぽろぽろ落ちてしまうからです。 ③リボンを首にかけられるだけの長さにハサミで切ります。 ⑤布ガムテープでケースやケースの蓋の裏側にリボンを貼り付けます。 ⑥このままでもいいのですが、紙粘土が余っているようでしたら、ケースの裏側にも紙粘土を貼り付けます。紙粘土が乾燥したら完成です。 |

| 「あのねえ・・・」と小声で話したい先生や友達の耳元で小さい声でささやいても、案外声は外に漏れてしまいますが、メガホンを口にして話しかければ声は殆ど漏れませんし、聞く側にもメガホンがついているので、声が耳にすっと入ってきます。今回は普通サイズのメガホンを使いましたが、メガホンはミニタイプの方が大げさにならなくていいかも・・・。友達や先生にに「あのね・・。」とやったり、伝言ゲームで使ったりといった使い道が考えられますが、おもちゃですので気軽に色々なところで使ったらおもしろいかもしれませんね。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているメガホン2個(普通サイズのメガホンでもミニサイズのメガホンでもOKですが、ミニサイズのほうがいいかな?。)・ビニールテープや超透明梱包テープ |

①2個のメガホンの口をつける側をテープ(ビニールテープや超透明梱包テープ)で貼りつけるだけです。 |

| 100円ショップの商品を使って誰にでもできるだけ簡単に子どもたちが喜ぶようなパズルができないかと考えて作ったものです。簡単に作れるので、マットさえ買っておけば、パズルのピースをやさしいものから難しいもの(パズルのピースの数を少ない枚数から多い枚数へと増やす・ピースの形を単純なものから複雑なものへ等)へと変えられます。 作ることが難しいとなかなか作る気になりずらいし、作ってみて実際に使ってみたらところ、子ども達の実態に合わなかったりしたら努力も無駄だったということになりますが、簡単に作れるなら、そういった点もすぐに修正できます。 マットは、絵を描いたりする必要もなく、適度な厚みもあり柔らかいのでけがの心配もないので、うまく使えばいい素材です。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っているマット(キャラクターの柄)・将棋盤・カラーボード、カッターナイフ、定規、サインペン、ボンド |

①将棋盤の底側のサイズに合わせて、マットにサインペン等で線を引き、マットの縦・横をカッターナイフで切ります。 ②将棋盤の縦のサイズがマットよりも1㎝ほど長いので、右の写真のように隙間はカラーボードを切ってうめます。(ボンドで接着) ④線に沿ってカッターナイフで切れば、パズルが完成です。 |

| おもちゃ屋さんで売っている透明のビニールのような材質の筒状の中に段が付いていて、穴がそれぞれの段に位置がずらしてあいているものです。中に入っているビー玉状のものや鈴を上手に転がして、穴に入れて、下の段に転がしていきます。 100円ショップの商品を使えば300円~400円程度で作れます。子どもたちには、休み時間などに自由に使って遊んでもらうものです。容器の材質が余り硬くないので、安全性も高いです。ビー玉を見ながら両手で容器を振って、穴にビー玉を導くという遊びを通して、目と手の協応動作の向上を図ります。容器は思っているよりもしっかりしているので、カッターナイフを使うときは気をつけなければなりません。 |

| (道具・材料) 100円ショップで売っている透明の容器3個から4個(今回は、「なるほど便利食品容器 お味噌」を使用。)、ビー玉または鈴、サインペンかマジック、スプレー等の蓋 |

①容器の上側の蓋にビー玉(または、鈴など)を入れる穴をあけます。丸い穴を開けてもいいし、カッターナイフで十字に切って、ビー玉を押し込んで入れるような形にしてもいいです。使うお子さんの実態に合わせてです。 穴はビー玉等の大きさよりも2周りくらい大きめがいいでしょう。スプレー等のキャップで円を描くと楽です。穴の位置は、重ねる容器ごとに変えていきます。 ③1番上の容器のみに蓋をつけ、2番目・3番目の容器は積み重ねるだけです。ぎゅっと押し込むとはずれなくなりますが、心配ならば超透明梱包テープを容器と容器のつなぎめに貼ります。これで完成。 |

| 両手で容器を持って、容器を傾けたりくるくる回して穴に鈴を入れていきます。一番下まで行ったらゴールです。100円ショップで手に入る物で簡単に作れるおもちゃです。上のころころビー玉落としは容器を3~4個使って作りますが、こちらは容器は1個で済みます。 重ねる容器の代わりに100円ショップで売っているカラーボード(発泡スチレンボードで5枚100円のもの。A5サイズ)を使います。簡単ですのでチャレンジしてみてください。 |

| (道具・材料) 容器、カラーボード(発泡スチレンボード、5枚100円)、鈴、カッティングマット、コンパス、カッターナイフ、鈴(ビー玉でも可) |

①容器の口の大きさを大体でいいので調べます。 ②カラーボード(発泡スチレンボード)にコンパスで容器の口の大きさ(直径)よりも小さな円を3~4種類描きます。 (例:容器の口の大きさが7㎝ならば、6㎝・5㎝・4.5㎝という風に大きさの違う円です。容器が下に行くほどすぼまる形になっているからです。) ④切り取った円(3~4種類)の中に上の右から2番目の写真のように、それぞれ鈴が簡単に通り抜けられる大きさの円をコンパスで描き、カッターナイフでその円を切り取ります。 ⑤容器の中に小さな円(発泡スチレンボード)から順に入れます。これ以上は下がっていかない位置まで押し込みます。3~4枚の円のスチレンボードを容器の中に入れ終わったら完成です。(※底に入った鈴は、容器を逆さまにして取るようにします。) |