| このページでは、「教材・教具の制作が初めて・・。」という方や「やったことはあるけれど、もっと子どもたちに合ったいいものが作りたい!」という方々の参考になるように、制作の手順を0から完成まで写真・文章の説明を付けて、みなさんにわかりやすくお伝えできるようにしたページです。(作品紹介では、細かな点まで説明できませんので。) |

| (材料・道具) 角材(長さ4m、太さ45㎜×45㎜)、パネル板(180×90㎝、12mm厚、5枚)、電動サンダー、電動ドライバー、座ぐり(直径15㎜)、電動ドリル、のこぎり、電動丸鋸、メジャー、ボルトナット(直径10mm)、2×4材(厚さ4㎝・長さ2m位)、木ねじ、 |

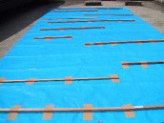

(制作の手順) (制作の手順)①角材を3本並べます。その上に1枚目のパネル板を置いて、パネル板の左右の端に角材を合わせて木ねじでとめます。2枚目のパネル板も同じようにして角材に木ねじでとめます。 ②写真の右側がパネル板を2枚角材に打ちつけた状態です。滑り台は、この大きなパネル板2枚がワンセットになって幅180㎝、長さ4mの大きさになります。      ③パネル板を縦に2枚並べると3.6mですので、残った角材の部分(40㎝)の上に、パネル板を半分に切ったものを乗せて木ねじで取り付けます。(写真左側) ③パネル板を縦に2枚並べると3.6mですので、残った角材の部分(40㎝)の上に、パネル板を半分に切ったものを乗せて木ねじで取り付けます。(写真左側)④パネル板を縦に2枚と45㎝分をプラスした状態が、写真の真ん中と右側のものです。 ⑤2枚の大きなパネル板をつなげて1枚の滑り台にするために、角材の下側に2×4材を2枚のパネル板を横断するように横に置きます。(上と下側と真ん中辺り)この2×4材はボルトナットで締めて2枚の大きなパネル板をジョイントするものになります。ボルトの頭がパネル板の上に出ないように座ぐりでボルトの頭を埋め込めるように穴を開けます。     ⑥2枚のパネル板をジョイントになる角材にボルト・ナットを入れてでつなげます。       ⑦ボードを移動させる時に楽に動かせるようにボードの片側の側面にキャスターを取り付けます。これで大人2~3名で滑り台を移動することができるようになります。 ⑦ボードを移動させる時に楽に動かせるようにボードの片側の側面にキャスターを取り付けます。これで大人2~3名で滑り台を移動することができるようになります。⑧これでボード自体は完成です。残りは、ボード上にダンボール板を乗せるだけです。ボード自体は、体育館のステージに乗せ、ステージと床面との間の中間辺りにスチールの机を置いて、ボードがたわむのを防ぎます。 ⑨使わないときは、体育館の肋木の裏側に収納します。 |

ダイソーで売っている「ふりふりシャワー」(写真の左)・「吸盤」(穴あき大2個入り)・「伸縮式のびるコップ洗いスポンジ」(写真の右)・手芸コーナーにある「クラフト鈴」、カッターナイフかクラフトのこ、はさみ、糸か細い凧糸 |

①「ふりふりシャワー」のレバーを動かしてストレートの位置にします。これで穴があらわれます。 ②クラフトのこかカッターナイフで、シャワーとストレート切り替えるレバーを切り落とします。底の面になるのでなるべく平になるようにきれいに切り落とします。(※写真の左側の2枚) ④左から2番目の写真のように、「伸縮式のびるコップ洗いスポンジ」のスポンジを取り除きます。 ⑤右から2番目の写真のように、スポンジを取り除いた先端をふりふりシャワーの蛇口を入れる部分に差し込みます。ぎゅーっと入れれば奥まで入ります。 ⑥ダイソーの手芸コーナーで売っている「クラフト鈴」に糸を通して、コップ洗いの穴の部分に取り付けます。これで完成です。 |

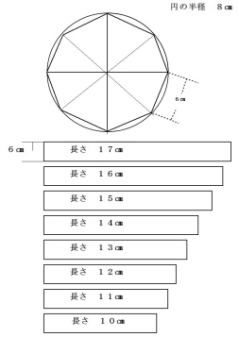

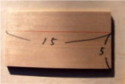

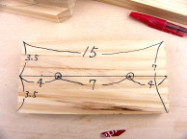

| (材料・道具) 厚さ15㎜の集成材、厚さが5㎜・幅6㎝の板、電動ジグソーかのこぎり、ボンド、定規、ペン、電動ドリルかボール盤、丸棒、木の球、ひも |

①厚さが15㎜の集成材を図のように半径8㎝の円を描き、8角形を描いてのこぎりか電動ジグソーで切ります。 ②切った台座になる部分の板を電動サンダーか紙やすりで磨きます。角になる部分は丸みをつけるようにしていきます。触ったときにけがをしないようにする配慮です。 ④左から2番目の写真のように、台座の部分の側面にボンドを塗り、壁になる板を順次貼っていきます。 ⑤板が全部貼れたら、しっかり固定する必要があるので、今回はひもで壁になる板の周囲をぐるりと3重に巻き、ぎゅっと絞っておきます。 ⑥一晩おけば乾燥しますので、これでOK。必要に応じて透明のニス(水性のものが使いやすいです。)を全体に塗り、一晩乾かせます。 ⑧木の球の穴にボンドを少し入れ、丸棒を差し込んで完成。 |

| リュールシロホン2 |

①台座になる部分の大きさが違うだけで、後は上のリュールシロフォンと基本的な作り方は同じです。 ②台座の底に電動ドリルかボール盤で穴をあけ、そこに棒をボンドをつけてから入れます。 ③ボンドが乾いたら完成です。 |

ダイソーで売っている「ぷにゅぷにゅボール」(写真の左)、二重跳び縄跳び(真ん中の写真 普通の縄跳びでもOK)、ミニポッド(写真の右)、ハサミ、千枚通し、プラスのドライバー、カッターナイフ、定規、ペン |

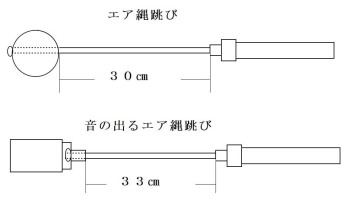

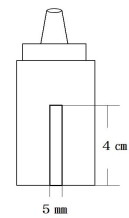

①ハサミで縄跳びの縄を切ります。 下の図のように、エア縄跳びなら縄の長さは左右ともに30㎝位にします。音の出るエア縄跳びは、左右が33㎝位になるようにします。(※ボールやミニポットを通して縄を結ぶので、エア縄跳びなら30㎝+8㎝位長さがあると良いでしょう。音の出るエア縄跳びも+8㎝位長く切っておきます。)  ②ぷにゅぷにゅボールに千枚通しを刺して貫通させます。 ②ぷにゅぷにゅボールに千枚通しを刺して貫通させます。③穴を広げるためにプラスのドライバーを千枚通しを通した穴に差し込んで、穴を広げます。まだ、穴は広がりが足りないので、ペンか鉛筆を差し込んで穴の中を広げます。 ④縄跳びの縄を穴に入れてねじるようにして通します。 ⑤ボールに縄が貫通したら先端を結んで縄が抜けないようにします。これでエア縄跳びは完成です。 (音の出るエア縄跳び) ①エアポットの赤いキャップ部分をはずします。 ②左の写真のように、千枚通しをキャップの真ん中辺りに刺して貫通させます。  ③穴を広げるために、プラスのドライバーを千枚通しを通した穴に差し込んで穴を広げます。少しぐりぐりとドライバーを回すと、穴は更に広がります。 ④縄をキャップとその下の大きいキャップに通します。 ⑤真ん中の写真のように、縄を結んで抜けないようにします。 ⑥ミニポットの側面に右の図のように、幅5㎜・長さが4㎝に穴をカッターナイフで開けます。右から2番目の写真のように、ミニポット2個に穴をあけます。 ⑦キャップをミニポッドにはめれば完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っている工作用紙・両面テープ、はさみ、円切りカッター(なければハサミでOK)、定規、セロテープかビニールテープ |

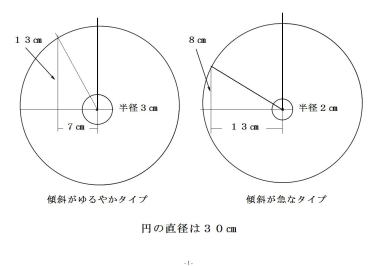

①工作用紙を横にして幅10㎝の板状のものを2枚作ります。これを両面テープでつなげて輪のようにして台の部分を作ります。 ②すり鉢状の円盤を作ります。工作用紙に半径15㎝の円をコンパスで描き、中心に半径3㎝(傾斜が急な方は半径2㎝)の円を描きます。大きな円をハサミで切り取ります。 ③円の中心に向けた直線をはさみで切ります。中心の円は、はさみか円切りカッターで切ります。 左の図は、すり鉢状の円盤の傾斜が緩やかなものと急なものです。どちらを選ぶかは自由です。100円玉が長く回転しやすいのは傾斜が緩やかな方で、傾斜が急な方は最後に100円玉が早く回転していくのでおもしろいです。 ④円盤を切り抜いたら傾斜を作るための斜線を引きます。斜線の位置は左の図を参照してください。 ⑤ペンで引いた斜線に合わせて、反対側の円盤のはじを合わせてセロテープかビニールテープを貼ります。これですり鉢状の円盤が完成。 ⑦コインを投入するものを工作用紙で作ります。4㎝幅に工作用紙を切ったら真ん中で折り曲げればOKです。これですべて完成。 ⑧コインを投入する角度や位置を試して、一番長く100円玉が回るところを探します。15秒以上回転させられるようにがんばりましょう。 |

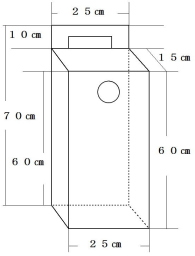

| (材料・道具) ダイソーで売っている光りファイバーのイルミネーションライト、厚画用紙、速乾ボンド、両面テープかボンド、黒い布ガムテープ、段ボール箱(ホームセンターで買うか、かスーパーでもらえるもの)、千枚通し、カッターナイフか段ボールカッター、はさみ |

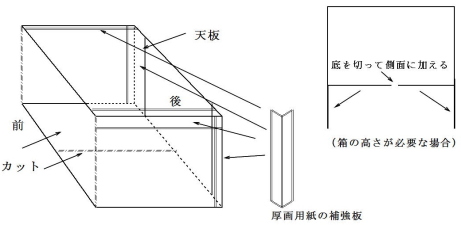

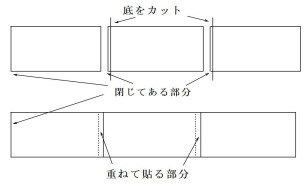

①左の図のように、段ボール箱の前側をカッターナイフか段ボールカッターで切り取ります。 ②段ボール箱の高さがあるようなら、箱の下側も切り取ります。 ※もし、箱の高さが足りないようなら、左の図の右側のように底の真ん中で切って左右に広げることで高さを加えるようにするといいでしょう。 ③段ボール箱の隅2カ所に厚画用紙で作ったL字状の板を貼って補強します。 ④段ボール箱の内側に上の写真のように黒い布ガムテープを貼ります。(※段ボールはこの内側を黒く塗っても良いのですが、黒い布ガムテープを貼る方が簡単です。) ⑤ダイソーのイルミネーションライトを箱の上に乗せ、下の写真(右側)のように本を乗せます。写真では1冊ですが、2冊くらい乗せます。こうすることで光りファイバーが折れずに曲がって穴に入れやすくなります。できれば1時間くらいそのままにしておきます。 ⑦穴に光りファイバーを差し込みます。初めはライトの側の穴に差し込んで、速乾ボンドで穴にファイバーを固定します。ライトの近くから行った方が後々楽になるからです。光ファイバーが抜けないように本を乗せておくと安心です。 ⑧ライトの側の穴のボンドが乾いたら、ライトから離れた穴に光ファイバーを差し込んで速乾ボンドで固定します。ファイバーが抜けないように本を乗せます。 ⑨ボンドが乾いたら箱をさかさまにし、はさみで穴から飛び出ている光りファイバーを切ります。5㎜~1㎝くらいの長さになればいいでしょう。全部のファイバーを切ったら完成です。 |

| (材料・道具) ペットボトル(炭酸飲料のものかコーヒーのもの)かダイソーで売っているプラ容器で柔らかいタイプ・太さの違うストロー(太い方に細い方がすーっと入るもので隙間がすくないもの)、千枚通し、ティッシュ、プラスのドライバー、ビニールテープ、はさみ、ボンド、 (図の右側のタイプ)ビニールパイプ(ホームセンターで1m単位で売っています。)、100円ショップのダイソーで売っている太さ1mmのアルミの針金 |

①左の写真のように、ペットボトルのキャンプに千枚通しで穴を開けます。 ②穴を広げるためにプラスのドライバーを差し込みます。 ③ハサミの刃を使って穴を広げます。(※刃を穴に差し込んだらぐるぐると刃を回転させると穴は広がります。) ⑤キャップの穴に太い方のストローを差し込んで、穴の所にボンドを塗ってストローを固定します。 ⑥細いストローの先端にティッシュを詰めて空気が抜けないようにします。ストローの反対側に、右の写真のようにビニールテープを巻いてストッパーにします。ビニールテープを巻いておかないと、ペットボトルを握ったときに、細いストローが飛び出してしまうからです。 ⑦太いストローの中に細いストローを差し込めば完成。 ・ホースにアルミの針金を挿入します。アルミの針金がホースの中に入っていると、ホースをくるっと丸く作る等の形がつくりやすくなるからです。 ・ストローにビニールホースを差し込んで、ペットボトルに少量の水を入れれば完成。 |

| (材料・道具) ペットボトル(炭酸飲料のものかコーヒーのもの)かダイソーで売っているプラ容器で柔らかいタイプ、ダイソーで売っている笛、千枚通し、ティッシュ、プラスのドライバー、ビニールテープ、はさみ、ボンド、ペットボトルダイソーで売ってい |

①キャップに穴を開け、穴の大きさを広げるのは上の手順と同じです。(千枚通し・プラスのドライバー・ハサミの刃) ②笛を時々穴に差し込んで、ちょっときつめのところで穴を広げるのをやめます。 ③キャップの穴の下側から笛を穴に挿入していきます。(※笛の形が、上側が丸くて下側が○をつぶしたような形なので。) ④穴が緩い場合は、ボンドで笛を固定します。きゅっと入っている場合はボンドは不要です。ペットボトルにキャップをはめれば完成。 |

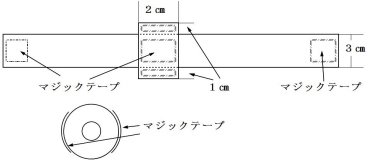

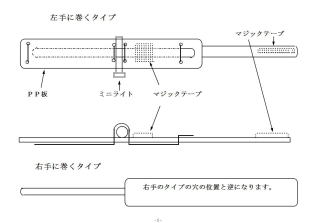

ダイソーで売っている「LED点滅ライト」・PP板(PPシート)・マジックテープ、はさみ、定規、サインペン |

①PP板(PPシート)で作るベルトの長さは、個々の使う人に合わせた長さにします。幅は3㎝。(幅は2㎝でもOKですが、ライトの幅が3㎝あるのでこの場合はライトを乗せる部分の幅を3㎝にするようにします。) 左の写真のように、ベルト部分のPP板(PPシート)が湾曲するよう、PP板(PPシート)を巻いて輪ゴムでとめておきます。 ②右の写真のように、ライトの左右にマジックベルトを貼ります。 ③下の左側の写真のように、ベルトのライトを乗せる部分と両サイドマジックテープを貼ります。 |

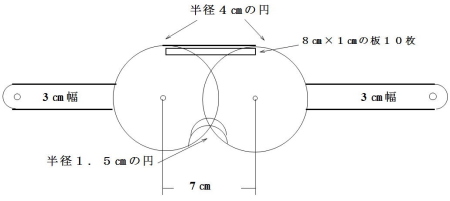

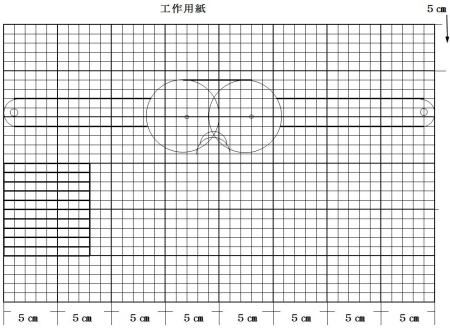

100円ショップダイソーの「B4厚紙・黒」(左の写真)・工作用紙・強力のりか強力両面テープ、千枚通し、定規、はさみ、ペン、コンパス、輪ゴム2本、穴開けパンチ |

①左下の工作用紙のように描いて、はさみで切ります。これが型紙になります。(型紙があれば、いくつでも楽に作れるようになります。) 型紙を描くときには、はじめに一方の円を描き、その中心から7㎝離れたところに2つ目の円を描くようにすると描きやすいでしょう。 2つの円の中心の幅が7㎝というのが重要です。大人は、大体瞳と瞳がこの間隔になります。 ②穴開けパンチで左右の帯状のところに穴を開けます。 ③円の中心2カ所に千枚通しで穴を開けます。  ⑤ダイソーで売っている強力のりかボンドか強力両面テープで板を10枚貼り付けます。 できた板をアイマスクの内側にのりかボンドか両面テープで貼り付けます。 |

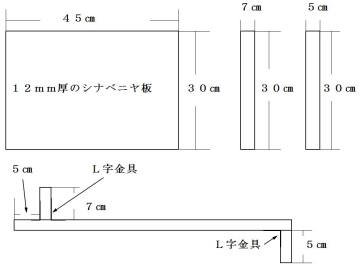

| (材料・道具) 12mm厚のシナベニヤ板(30㎝×45㎝)、L字金具(5~6本)、木ネジ、ドライバー、ダイソーで売っているインナーソウル(靴の中に入れる中敷き)・ぶつかり防止クッション、ボンド、のこぎりか電動ジグソーか丸鋸、定規、ペン、アクリル絵の具か水性ペンキ、電動サンダー |

(制作の手順) (制作の手順)①左の寸法図のように板をのこぎりか電動ジグソー等で切ります。 ②板の上につける細長い板(足がずり落ちるの防ぐ板)と下側の細い板をL地金具でとめます。 ③右から2番目の写真のように、板の下側にダイソーで売っている「ぶつかりクッション」を張ります。(クッションにはのりがついています。) ④板に色を塗ります。(塗る必要がないときは塗らなくてもOK) ⑤ダイソーで売っている「インナーソウル」をボンドで貼り付けます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)の貯金箱・透明のプラスチックボード(厚画用紙やPP板でもOK)、セロテープかビニールテープ、はさみ、定規、ペン |

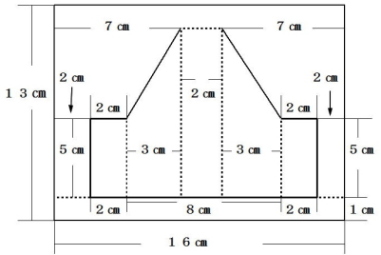

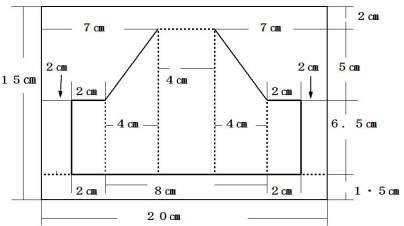

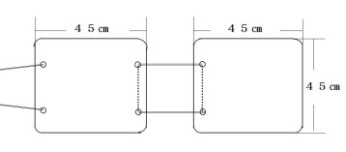

①左の寸法図のように透明のプラスチックボードに寸法を入れ、2種類の型を2枚づつ作ります。幅の広い方が側板になり、幅の狭い方が側板をつなぐ部分になります。 ②はさみでプラスチックの板を切って2枚ずつ用意します。右の写真のように、セロテープを貼って組み立てます。上の型は、下側の2㎝幅の部分を折り貯金箱に貼る部分にします。 ③貯金箱の穴の部分に組み立てたものの下側をぴったり合わせるよ |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)のA3厚紙(厚画用紙)・マジックテープ、色紙、定規、ペン、はさみ、カッターナイフ、多用途ボンド(ホームセンターで売っています。) |

①厚紙(厚画用紙)に色紙や模様の描かれた和紙をボンドで貼ります。 (色紙は片面だけでも裏表両面でもOK) ②左上の寸法図(携帯用のブックスタンドシート)のように厚画用紙に線を引きます。太い線はカッターナイフで切り取る部分。点線は折り曲げる部分です。カッターナイフで厚画用紙を切るときは、切り取る線の上に定規をおき、その定規に沿わせるようにカッターナイフを使うときれいに切ることができます。  (※ブックスタンドシートの強度を上げたい場合は、厚画用紙を表側にもう1枚貼り付けるとしっかりします。) 材料・道具・作り方は、「携帯用ブックスタンドシート」と全く同じです。 |

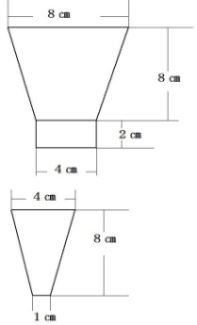

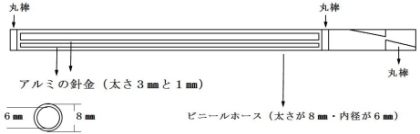

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているアルミの針金(3㎜と1㎜の太さのもの)・丸棒(太さが6~7㎜)、ホームセンターで売っているビニールのホース(穴の大きさが6㎜)、はさみ、カッターナイフ、のこぎりかクラフトのこ、万能ハサミ(ホームセンターで売っている針金でも切れるものです。400円くらい?) |

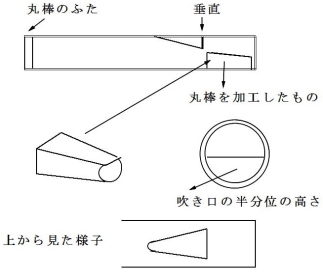

①丸棒がきゅっとビニール管に入るか確かめます。もし入らないようなら、紙やすり(または、布やすり)で磨いてビニール管に入るようにします。  ③ビニール管(ホース)に丸棒を4㎝位くらい差し込んでから、カッターナイフで空気が抜ける斜めの穴作ります。口側は垂直に切り込みを入れ、そこから2㎝位のところに斜めにカッターの刃を入れて垂直側まで切り込みます。 丸棒を抜いて垂直部分と斜めの部分を更に深く切り込みます。切り込む角度は何回かやるとこつがつかめます。角度は何度とは言えないので、まずはやってみてください。(上の右側の笛は市販の笛です。この笛の穴の様子を参考にしてください。) ビニール管に入れてみて吹いて音が出るか確かめます。音が出るようでしたら、丸棒を5㎜位の長さに切り落とし、ビニール管の反対側に入れて楊枝や千枚通しのような細いもので押し込んでいき、笛の方の蓋にします。 ④口側の反対側からアルミの針金を入れて長さを決めたら、万能ハサミで針金を切ります。 ⑤丸棒でビニール管の蓋を作ります。ビニール管の口側と反対側にに丸棒を5㎜ほど差し込んでのこぎりで切り落とします。これで完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているPP板(0.75㎜の厚さ)・LEDマイクロライト(左の写真)・マジックテープ、カッターナイフ、定規、はさみ |

①PP板を腕にまいた長さより多少長めに切ります。長さは20㎝程度で幅は2㎝位。(手首の太さは人によって違いますから、この長さは参考程度に) ②左の図のように右側を1㎝幅程度にしていきます。長さは10㎝程度。 ③PP板にライトをつける部分と右側の細いベルトを入れる為の切れ込みをカッターナイフで入れます。(切れ込みの幅は1㎝強) ④マジックテープ(ダイソーで売っている裏側がのり付きのもの)のオス側(細かな輪がついている方)を細いベルト側に貼り付けます。 ⑤長さが10㎝位の1㎝幅のPP板をはさみで切って作ります。 ⑥この1㎝幅のPP板を図のようにライトの手前の切れ込みに下側から入れ、ライトを挟み込んだら切れ込みの下側に通し、右側の切れ込みから上に出します。 ⑦右側の細いベルトを左の端の切れ込みに通して折り返した部分にマジックテープのメスを貼り完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている厚さが9㎜と5㎜のMDF材(※板の厚さ9㎜は側板に使い、5㎜は正面と背側と上下の蓋に使います。)、「ダイソーで売っているインテリアシール・衝撃クッション材」、ボンド、電動ドリル、のこぎりか電動ジグソー、定規、ペン、木ネジか釘、ドライバー、糸のこか電動ジグソー、角材(1×1×1㎝位) |

(制作の手順) (制作の手順)①抱っこカホンの大きさは左の寸法図の通りです。箱を作るための板を寸法のように切ります。 (※板の厚さ9㎜は側板に使い、5㎜は正面と背側と上下の蓋の部分に使います。) ②箱の正面にくる5㎜厚の板に穴を開けます。電動ドリルで穴をあけ、その穴に電動ジグソーか糸のこの刃を入れて丸く切り取ります。 ④左右と正面・後ろの面の板・上側・下側の蓋の板をボンドで貼り付けます。その後、木ネジか釘で板をしっかり張り付けます。 ⑤真ん中の写真のように、箱の底側に衝撃吸収用のクッションを貼ります。 ⑥ダイソーで売っているインテリア用のシールを張って完成です。 |

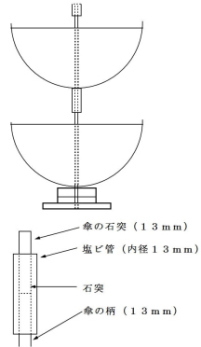

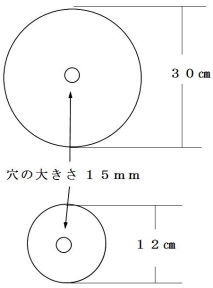

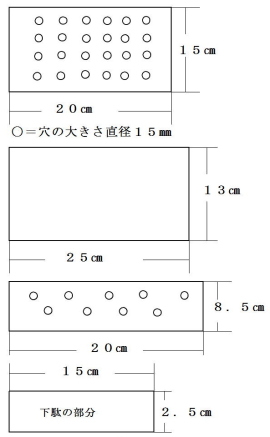

| (材料・道具) ホームセンターで売っているMDF材(20mm厚・加工がしやすいのでベニヤ板よりも使いやすいです。ただ、色を塗る場合は、サンダーをかけて表面を少し削らないと色がよくのりません。)・塩ビ管(内側の穴の大きさ=内径12mmのもので長さは20㎝位)、ダイソーで売っている傘2本、ボール盤、電動サンダーかのこぎり、アクリル絵の具か水性ペンキ)、刷毛、電動サンダー、ボンド、定規、サインペンかマジック |

①左の図の寸法のように20mm厚のMDF材で大きい円盤1枚・小さい円盤2枚を作ります。 ②円盤に15mmの穴をボール盤であけます。ボール盤でないと垂直に穴はあけられません。(電動ドライバーで垂直に穴をあけるのはベテランでも難しいからです。) ③円盤をサンダーで磨いてから色塗りします。 ④塩ビ管を20㎝の長さくらいでのこぎりか電動サンダーで切ります。 (この塩ビ管が2本の傘をつなぐジョイントの役目をします。) ⑤円盤のアクリル絵の具が乾いたら、大きい円盤に小さい円盤を2個ボンドで貼り付けます。穴の位置がずれないように気を付けます。 ⑥1本の傘のU字になっている持ち手の部分をのこぎりか電動サンダーで切り落とします。 ⑧塩ビ管の上側の穴にもう1本の傘の先端(石突)を差し込みます。 ※ダイソーで売っている傘も商品によっては柄の太さが違っていたり、傘の先端の石突の太さが違ってくるかもしれません。塩ビ管は、傘の柄の太さや石突の太さを見て選ぶようにします。 |

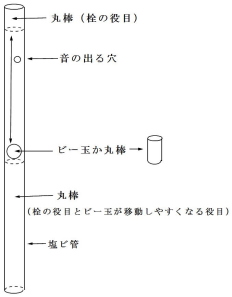

| (材料・道具) ホームセンターで売っている塩ビ管(水道関係のコーナー。内径=内側の穴が16mm)、丸棒(16mmの太さの丸棒がないので、15mmの丸棒・8mm位の細い丸棒)、ボンド、のこぎりか電動ジグソー、マジック、定規、ビニールテープ、色を塗りたいときはアクリル絵の具(強くこすると膜ははがれます。) |

①太さが15mmの丸棒をのこぎりか電動サンダーで45㎝・10㎝の長さに切ります。45㎝の方は棒の手前側に挿入するもので、10㎝の方は棒の上側に蓋として入れるものです。 (※管の前側に45㎝の長さの丸棒を入れるのは、細い丸棒が移動しやすくするためのものです。これがないと管の中に入れた細い丸棒は、棒を振っても殆ど移動しません。) ②細い丸棒を8~10㎝の長さにのこぎりで切ります。これが塩ビ管の中を移動して上の蓋になる丸棒に当たって音を出します。 ④下側の丸棒を塩ビ管に入れてボンドで固定します。 ⑤細い丸棒を上から管の中に入れます。 ⑦ビニールテープをグリップになるところに巻きます。 ⑧ボンドが乾いたら完成です。 |

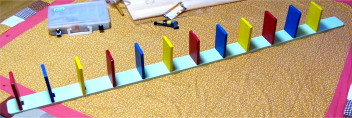

(材料・道具) (材料・道具)アルミの丸棒(ホームセンター)、テグスか糸、ロープ(100円ショップ)、はさみ、定規、マジック、電動ジグソー(または、金属の切れる刃を付けた糸のこや金属を切れるのこぎり)、ハンマー、金属の台か万力 |

(制作の手順) (制作の手順)①アルミの丸棒をジグソーや金属を切れるのこぎり等で切断します。長さは適当でいいのですが、今回は10㎝・12㎝・14㎝・16㎝にしました。 ②切った断面はバリが出ますので、金属用のヤスリ(アルミは柔らかいので木工用のヤスリでも大丈夫です。)で磨いて、手が触れても傷つかないようにします。    ②切断したアルミの丸棒の先端をハンマーで叩いて平らにします。ハンマーで叩く場合は、金属製の台か万力の平らな部分を使います。アルミの棒は、写真の状態よりも平らにしたほうが穴をあけやすいでしょう。 ②切断したアルミの丸棒の先端をハンマーで叩いて平らにします。ハンマーで叩く場合は、金属製の台か万力の平らな部分を使います。アルミの棒は、写真の状態よりも平らにしたほうが穴をあけやすいでしょう。④アルミの棒にあてた釘等をハンマーで叩き、穴をあける場所に印を付けます。少しへこむくらいにしないと次にドリルで穴をあけるときに、ドリルの刃が滑って穴があけずらくなります。 ⑤ボール盤か電動ドリルでアルミの棒に穴をあけます。今回は直径3㎜の穴をあけました。   ⑥アルミの棒にあけた穴にテグスを通し、ロープをねじって中にテグスを通してテグスをロープに結びつけます。アルミの丸棒とアルミの丸棒の間隔は2㎝位にして、少しの揺れでもアルミの丸棒同士がぶつかるようにします。これで完成です。 ⑥アルミの棒にあけた穴にテグスを通し、ロープをねじって中にテグスを通してテグスをロープに結びつけます。アルミの丸棒とアルミの丸棒の間隔は2㎝位にして、少しの揺れでもアルミの丸棒同士がぶつかるようにします。これで完成です。⑥今回は劇の大きな扉に仕掛ける予定でロープにアルミ棒を取り付けましたが、音楽等で使う場合は、木枠のようなものに取り付けたほうが使いやすいと思います。 |

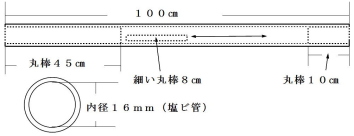

| (材料・道具) 1×8材、定規、のこぎりか電動ジグソー、蝶番(2枚)、ボンド、木ねじ(蝶番用)、床用のニス、刷毛、木槌、太いひご(ダボの代わり)、電動サンダー、ボール盤か電動ドリル |

①1×8材に左の寸法図のように寸法を入れます。 (上から底板・蓋板・両サイドの板・下駄になる板4枚です。) ②雑巾を絞ったときに出る水を流す穴を両サイドの板と底になる板にあけます。ボール盤か電動ドリルで直径15㎜の穴をあけます。 ④両サイドの板をボンドで取り付けます。 (※板を固定する際に釘や木ねじは使わないで、ダボの代わりに太い竹ひごを板に穴をあけてボンドを入れてから打ち込んでいきます。) ⑥(ここからは改良版の内容) 雑巾をよりしっかり押さえ込めるように写真の右側のような舟形の木の板を蓋の内側にボンドで貼り付けます。これがあることで蓋を押す力がよりしっかりと雑巾に伝わります。 ※使い方・・・蓋を上げたら濡れた雑巾を穴の開いた底板の上に乗せ、蓋板を下ろして手で押して空き缶つぶしの要領で雑巾の水を抜いていきます。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っている猫よけの「ドントキャット」と丸棒1本、細い針金か糸(丸棒をフレーム固定するときに使います。丸棒を取り付けない場合は不要です。)、はさみか万能はさみ |

①この商品は結構大きいので、このままだとシャボン液を入れるトレイ等が相当大きくないと使えませんから、トレイ等に入るサイズにするために、はさみで2等分位になるように切ります。 ②ねこよけのこの商品は上下に突起(樹脂の突起)がついています。このままではシャボン液がつきにくいので、大きなはさみかホームセンターで売っている万能はさみ(紙だけでなく薄い金蔵板も切れる優れものです。600円位)でこの突起部分を全て切り落とします。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている大きめの紙皿(2枚)・紙のお椀、はさみ、セロテープかビニールテープ、ビー玉、ペン、コンパス、定規 |

①紙皿2枚にコンパスを使って中央に大きさの違う大小の円を描きます。 (小さい円の方は、ビー玉がやっと入るくらいの大きさで、大きい方はその倍位の大きさにします。大きい穴の方は難易度が低く、小さい穴のほうは難易度があがります。) ②円の中心から外側に線を引いてはさみで切ります。コンパスで描いた円をはさみで切り落としたら、円の外側から中心に向けて切ったところをセロテープかビニールテープを貼ります。(※円切り用のカッターはありますが、それで切るよりもこちらのほうが誰でも簡単に円が切れます。) ③大きな穴の開いている方の紙皿に紙のお椀をボンドで貼り付けます。これで完成。小さな穴の紙皿を使う時は、大きな穴の開いている紙皿にかぶせて使います。 ①広口のコーヒー缶などを用意します。(普通の缶では飲み口が狭すぎて使えません。) ②上と同じように穴の大きさの違う紙皿を2枚用意します。 ③ボンドで空き缶を貼り付ければ完成です。  (空き箱の場合) (空き箱の場合)①厚画用紙を右の図のようにのりしろ部分も入れた四角を描きます。(空き箱の口のサイズ) ②はさみで切ったらのりしろ部分に両面テープを貼り、内側に折ります。 ③蓋の部分を箱に入れて貼り付けたら完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っている透明の下敷き・強力両面テープ・指サック・スポンジか木の板、はさみ、デジカメ、ラミネーター、パウチのフィルム、ボンド |

①デジカメで手と指先の写真を撮ります。手の大きさ・指の先が実際の手の大きさくらいにして印刷します。 ②手の写真をはさみで切り取り、パウチします。 ④指先の裏側に強力両面テープを貼り付けます。それを指先に貼れば「爪切り練習具3」。 ⑥疑似爪のついた指サックをはめると「爪切り練習具2」。 ⑧指先に疑似爪を貼れば「爪切り練習具1」になります。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている容器(この商品は味噌入れ)で蓋が軟らかい素材のもの、カッターナイフ、定規、サインペン |

①サインペンと定規を使って、蓋の中心に十字の線を引きます。線の長さは、大きなビー玉の場合は6㎝~8㎝。(切る線が余り短いと、指でビー玉を押し込んだときに、穴の中に指まで入ってしまい痛い思いをします。) ②カッターナイフで引いた線を切ります。カッターナイフをぐっと押し込んでからゆっくり引けば、線を切っていけます。 ※切った線の真ん中にビー玉を置き、指で押し込んで穴の中に入れます。 |

(材料・道具) (材料・道具)ねじねじ棒(ソフトワイヤーとも言います。100円ショップ)、角材のように厚みのあるものか(100円ショップで長方形や正方形や円柱状の木のブロックを売っています。)ベニヤ板(9㎜厚)、リングの代わりになる箸置きや木の輪(どちらも100円ショップ)、木工用のボンド、クランプ、電動サンダー、電動ドリル(または、ボール盤)、水性ペンキ、刷毛、のこぎり |

(制作の手順) (制作の手順)厚い板がない場合の方法 ①9㎜厚のベニヤ板を2枚重ねてボンドで接着します。(これで厚さが18㎜) その板を15㎝×15㎝に切り、2枚作ります。(板の大きさは、適当でもいいです。)板に木工用ボンドをつけて2枚の板を重ねます。これで板の厚さは4㎝近くになります。   ②板に12㎜の穴を電動ドリルであけます。(ねじねじ棒の太さよりも小さい穴です。) ②板に12㎜の穴を電動ドリルであけます。(ねじねじ棒の太さよりも小さい穴です。)③ねじねじ棒の先端のプラスチックの部分を引っ張ってはずします。ねじねじ棒の太さは15㎜位(柔らかな素材なので押すとぐっと細くなります。)ですが、このプラスチックの部分がそれよりも大きい(太い)ので、穴に通すのが難しいから取ってしまいます。 ④①で作った板にねじねじ棒を差し込んでみます。 ⑤板の角に丸みをつけてから、水性ペンキを塗ります。 ⑥リングは、100円ショップに売っている円盤状の丸い木(リング)や箸置きの丸い物などを活用します。 ⑦ねじねじ棒を適当に曲げて完成です。ねじねじ棒は自由に曲げられ復元もできるので、初めは簡単なリング抜きにし、次第に曲げ方を難しくして、リング抜きのレベルを上げられます。(※ねじねじ棒は、そのままだと長さが長いので、少し短くなるように切って使う方が、子どもたちが使いやすいでしょう。)  厚い板や木のブロックがある場合 厚い板や木のブロックがある場合①厚い板の場合は、ベニヤ板を重ねる必要がないので、大きさが決まったら(例10㎝×10㎝や15㎝×15㎝など)、板の真ん中にドリルでねじねじ棒の太さよりも細い穴を電動ドリルであけます。また、100円ショップに売っている木のブロック(立方体と円柱状の木)を使えば、もっと手軽に作ることができます。 ※電動ドリルですと厚い板や角材などに垂直に穴を開けるのは殆ど不可能ですので、学校にあるボール盤で穴をあけるようにします。   ②木のブロック(四角と円柱)の四隅の角等を電動サンダーかやすりで削って丸みをつけます。 ②木のブロック(四角と円柱)の四隅の角等を電動サンダーかやすりで削って丸みをつけます。③下の板にボンドで接着し、水性ペンキを塗ります。 ④木のブロックの穴にボンドを入れ、ねじねじ棒を差し込んで完成です。穴が小さくてどうしてもねじねじ棒が中に入らない場合は、ドリルの径が2~3㎜太い物にして、ボール盤で再度穴を広げます。 |

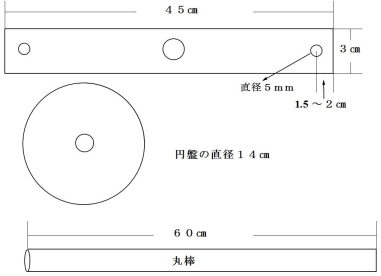

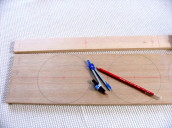

| (材料・道具) 丸棒(太さと長さは自由ですが、目安としては直径1㎝位で長さは60㎝くらい)、板(縦5㎝×横40㎝位、厚さは1㎝位)、ひも、円盤にする板(ベニヤ板、厚さ1㎝位・直径15㎝位)、杉板(ひきり板。火種を作る板になります。日陰で乾燥させておきます。大きさは自由です。)、釘1本、電動サンダー、電動ドリル、紙(布)やすり、木工用のやすり(半丸か丸のタイプ)、のこぎり、カッターナイフ |

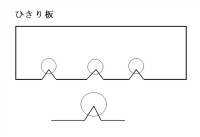

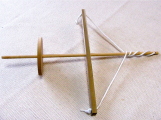

(制作の手順) (制作の手順)①丸棒と手で持つ部分の板と円盤の板を各寸法で作ります。切った板は、必ず電動サンダーや紙・布やすりで面取り(角を落とす)して、表面を滑らかにしておきます。   ②丸棒の直径よりも大きな穴を手で持つ部分の板の真ん中に電動ドリルであけます。丸棒が太さ10㎜なら、穴は12㎜以上(丸棒の太さが15㎜なら穴は20㎜くらい。今回はこのサイズ。)の大きさにします。 ②丸棒の直径よりも大きな穴を手で持つ部分の板の真ん中に電動ドリルであけます。丸棒が太さ10㎜なら、穴は12㎜以上(丸棒の太さが15㎜なら穴は20㎜くらい。今回はこのサイズ。)の大きさにします。(開けた穴は、木工やすりで磨き滑らかにします。丸棒が穴の中をスムーズに通るか確認します。)     ③板の左右にひもを通すための穴を電動ドリルであけます。(開けた穴は、木工やすりで磨き滑らかにします。) ③板の左右にひもを通すための穴を電動ドリルであけます。(開けた穴は、木工やすりで磨き滑らかにします。)   ④丸棒の上の部分に電動ドリルでひもを通す穴を開けます。穴の位置は先端から2㎝位下がいいでしょう。 ④丸棒の上の部分に電動ドリルでひもを通す穴を開けます。穴の位置は先端から2㎝位下がいいでしょう。⑤円盤を作ります。この円盤は、棒の回転力を加速するためのものになります。ベニヤ板にコンパスで半径7~8㎝の円を描いて、糸のこか電動糸のこで切ります。切った部分は、電動サンダーで縁を滑らかにします。    円盤の中心に丸棒の太さ(径)と同じ大きさの穴を電動ドリルであけます。この場合大体あけた穴がきつくて丸棒が挿入できないことが多いのですが、その場合、穴を木工ヤスリで広げるよりも丸棒の方を紙ヤスリ(または布やすり)で磨いて細くした方がいいでしょう。円盤が下にストンと落ちないように、丸棒に穴を開けて釘を差し込みます。ボンドで円盤と固定します。(丸棒がきゅっと棒に入っていれば、円盤落下防止の釘は不要になります。) 円盤の中心に丸棒の太さ(径)と同じ大きさの穴を電動ドリルであけます。この場合大体あけた穴がきつくて丸棒が挿入できないことが多いのですが、その場合、穴を木工ヤスリで広げるよりも丸棒の方を紙ヤスリ(または布やすり)で磨いて細くした方がいいでしょう。円盤が下にストンと落ちないように、丸棒に穴を開けて釘を差し込みます。ボンドで円盤と固定します。(丸棒がきゅっと棒に入っていれば、円盤落下防止の釘は不要になります。)⑥丸棒と手に持つ板の両サイドにひもを通します。板の方は板の裏側で両端ともしばって取れないようにします。  ⑦丸棒の下の先端部分をカッターナイフ等で鉛筆の芯を削るように削ります。鋭くとがるほど削る必要はありません。 ⑦丸棒の下の先端部分をカッターナイフ等で鉛筆の芯を削るように削ります。鋭くとがるほど削る必要はありません。    ⑧杉板に電動ドリル(ドリルの太さは、棒が10㎜なら15㎜くらいで、棒が15mmの太さなら20㎜位です。丸棒の太さよりも一回り以上大きめということです。)で穴を作ります。穴は板を貫通しないように浅めにします。穴というよりもへこみ・くぼみという感じです。ドリルがない場合は、彫刻刀で削ればOKです。 ⑧杉板に電動ドリル(ドリルの太さは、棒が10㎜なら15㎜くらいで、棒が15mmの太さなら20㎜位です。丸棒の太さよりも一回り以上大きめということです。)で穴を作ります。穴は板を貫通しないように浅めにします。穴というよりもへこみ・くぼみという感じです。ドリルがない場合は、彫刻刀で削ればOKです。穴が棒よりも大きくないと、棒が回転している間にくぼみにはさまって動かなくなる場合があるからです。 次に浅めの穴(・・というかへこみに)の外側にV字状の切り込みを入れます。角度は自由ですが50°~90°弱というところでしょうか・・。これで完成です。 |

| (材料・道具) 丸棒、あじさいの枝、ナイフ、ひも、厚みのある板、よく乾燥させた杉板、電動ドリル、彫刻刀、丸棒 |

(制作の手順) (制作の手順)①丸棒に電動ドリルであじさいの枝の直径よりもやや小さな穴をあけます。あじさいの枝をナイフで削ってきつい状態程度で丸棒の穴に差し込みます。(今回は体験用なので、木工用ボンドで固定しました。) ②丸棒を支える為のハンドピース(写真右側から2・3番目)は、丸棒よりも太いというか大きい円状に板を彫刻刀で削って作ります。火興しする時には、丸棒の上に挟み込んで回転する棒が逃げないようにします。     ③弓になる棒の左右の先端近くに、左の写真のようにナイフで切り込みを入れてひもがずれないようにします。ひもの長さは、実際に丸棒に2回くるくると巻いて、弓の部分を前後に動かしてみてきつい位の状態の長さにします。 ③弓になる棒の左右の先端近くに、左の写真のようにナイフで切り込みを入れてひもがずれないようにします。ひもの長さは、実際に丸棒に2回くるくると巻いて、弓の部分を前後に動かしてみてきつい位の状態の長さにします。④使い方は、ひきり板(杉板。作り方は上のまいぎり式のところを参照してください。)を片方の脚で踏んで押さえ、右利きなら左手で棒を支えるハンドピースを持ち、右手で弓を前後に速く動かします。こつがつかめればOKです。 |

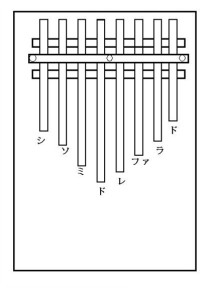

| (材料・道具) 真鍮の棒、真鍮の管、木ねじ(径3㎜、長さ30㎜位)、厚めの板(箱作りの為の板の場合は、約1㎝厚のものを使用)、電動ジグソーか鉄を切れるのこぎりかペンチ、床用ワックスや水性ペンキ、刷毛か絵筆、電導サンダー、木工用のボンドか瞬間接着剤、金づち、プラスのドライバー、 |

(制作の手順) (制作の手順)①箱の大体の大きさを決めます。(両手で包み込むように持つので、手の大きさを考えて決めます。)今回は、箱形ではなくて、木の厚めの板を使った場合のカリンバにしました。寸法は15㎝×10㎝×3㎝。木の質感を大事にしたいので、水性ペンキではなく床用ワックスを塗ります。 ②キー(指で弾いて音を出す部分)を作ります。真鍮の棒を鉄を切れるのこぎりや電動ジグソーで切断します。長さは7㎝~8㎝位。私は7㎝4本、8㎝4本で作りました。学研のキットのほうは10本でしたが、簡単にしあげようと思い計8本です。)      ③キーになる真鍮の棒の先端部分(2㎝位)を鉄の台の上に乗せて、金づちで表・裏と叩いて平らにします、先端部分はやすりで削って、四角ではなく丸みのついた形状にします。 ③キーになる真鍮の棒の先端部分(2㎝位)を鉄の台の上に乗せて、金づちで表・裏と叩いて平らにします、先端部分はやすりで削って、四角ではなく丸みのついた形状にします。④箱の上の部分の板にキーを取り付けます。大体の位置がわかるように試しにキーを並べておいてみます。真鍮の棒(2本)を瞬間接着剤で板に取り付けます。(試しに置いたときに、キーを乗せるための真鍮の棒に沿って鉛筆で線を引いておくといいでしょう。)     ⑤キーを押さえるための管を作ります。真鍮の管を鉄のこで切ります。ポンチ替わりに釘とハンマーを使って、管の左右と中央の3カ所に穴をあける場所の印をつけます。これをしないと電動ドリルは管の上を滑ってしまい穴がうまく開けられません。 ⑤キーを押さえるための管を作ります。真鍮の管を鉄のこで切ります。ポンチ替わりに釘とハンマーを使って、管の左右と中央の3カ所に穴をあける場所の印をつけます。これをしないと電動ドリルは管の上を滑ってしまい穴がうまく開けられません。(※管に穴を開ける・穴を開ける印をつける場合は、管のままで釘を打つと管がへこんでしまいます。そうならないようにするためには、左の写真のように、管の中に木の丸棒を差し込んで行うようにします。管の中に丸棒が入ることで、管がへこまないようになります。)     ⑥キーの棒を真鍮等の棒の上に置き、それらが動かないように真鍮等の管(3カ所穴を開けたもの)を棒の上に置いて、木ねじで管を板に取り付けます。 ⑥キーの棒を真鍮等の棒の上に置き、それらが動かないように真鍮等の管(3カ所穴を開けたもの)を棒の上に置いて、木ねじで管を板に取り付けます。ここでは緩めに木ねじを締めるようにします。キーの位置を決める関係で、緩くしておかないと動かせないからです。 ⑦大体OKとなったら、木ねじを少しだけ締めていきます。鳴らしてみて音の調整をします。 (左の図のようなキーの位置で、ドレミファソラシドを出します。キーを少しづつ前後に動かして、ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドが出るようにしてみます。) ⑧ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドが出るようでしたらOKですので、木ねじをきつく締めて完成です。 |

| (材料・道具) 2リットルのペットボトル(2本でピンが1本です。)、はさみ、ビー玉やおはじき(100円ショップ)、ビニールテープ(100円ショップ)、カッターナイフ、 |

(制作の手順) (制作の手順)①ピン1本を作るにはペットボトル2本が必要です。1本のペットボトルの上の部分を左の写真のようにカッターナイフで切り落とします。もう1本の方は、そのまま使います。 ②切った断面が波打ったようになると思いますので、それをきれいにする為、右の写真のように、はさみできれいに切っていきます。      ④何も工作をしていない口のある方のペットボトルにキャップをして、上の部分を切り取ったペットボトルに少し力を入れて差し込みます。 ⑤超透明梱包テープかビニールテープを2本のペットボトルのつなぎめの部分に巻いて、外れないようにして完成です。ビニールテープは赤や黄色等を巻いてきれいな飾りにすると見栄えがよくなって子どもたちも喜ぶでしょう。1本ピンを作るのにかかる時間はせいぜい5分位です。 |

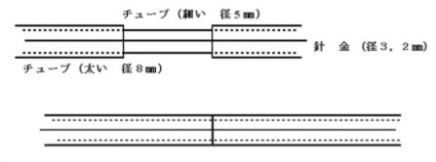

| (材料・道具) 直径が8㎜のプラスチックの管4本、直径が5㎜のプラスチック管4本(ホームセンターのアクリル板のコーナーにあります。)、太めの針金(径3.2㎜)、ビニールテープ、はさみ、丸棒、ベニヤ板、電動サンダー、のこぎり、電動ドリル(ドリルは径が15㎜) |

(制作の手順) (制作の手順)①チューブに針金を入れた時に、チューブの両端から針金が飛び出すことがないように止める為の丸棒を作ります。 ②チューブに入る太さの丸棒を選びます。(ビニールホース=チューブを買うときに、丸棒も一緒に買うといいでしょう。)      ⑧縄の部分を制作します。太い方のチューブに細い方のチューブを差し込みます。太いチューブと太いチューブがくっつく部分に細いチューブがくるようにします。 ⑧縄の部分を制作します。太い方のチューブに細い方のチューブを差し込みます。太いチューブと太いチューブがくっつく部分に細いチューブがくるようにします。(場所が決まったら、木工用のボンドで固定します。) 細い方のチューブに針金を差し込んでいきます。     チューブの両端には丸棒(2㎝位の長さ)を入れて、中の針金が飛び出してしまうようなことがないようにします。 チューブの両端には丸棒(2㎝位の長さ)を入れて、中の針金が飛び出してしまうようなことがないようにします。⑨ビニールテープをチューブに巻き付けます。(最初にチューブのつなぎ目の部分にテープを巻いておきます。その後端からやや斜めにして巻いていきます。全部巻けたら両端の部分がめくれないようにそこをもう1回くるくると巻いておきます。) (竹で作る場合) 太めの竹で長さが3m位のをホームセンターで買ってきます。その竹をなたで割って、幅2~3㎝くらいの棒状にします。ささくれはひどい所は、やすり等で落とします。ビニールテープをぐるぐる巻いて、体に万が一当たっても余り痛くないようにします。これで完成です。 |

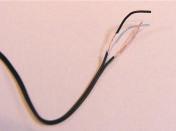

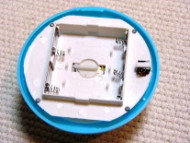

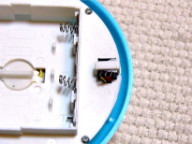

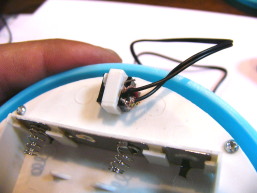

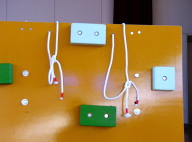

(材料) (材料)100円ショップで売っているプッシュ式のライトとモノラルのラジオ用のイヤホン(100円ショップには同じようなイヤホンも売っています。イヤホンの線が2本くっついて1本に見えるものを使います。線が1本しかないものは使えません。)、カッター(または、ラジオペンチ)、はさみ、千枚通し(導線を巻くときにあると便利です。)、 |

(制作の手順) (制作の手順)①左の写真のように、イヤホンをカッターナイフかはさみで切ります。 ②切った線を2つに分けます。 ③線の被膜(ビニール?の膜)を取ります。ラジオペンチがあれば楽ですが、ない場合はカッターナイフで軽く切り(中の線は切らないようにします。こつはゆっくり力を入れるとコツという感触があるので、それ以上は力を入れないようにすれば大丈夫です。)、指で線をつまんで引っ張ると中の導線が出てきます。被膜を引っ張るときにくるくると回転させるようにして回して引くと、導線が1本の線のようにねじれた状態にできます。    ③プッシュ式のライトの裏ふたを開けます。中を見ると写真のような感じになっています。右の写真の右側の黒い部分が導線のつながっている部分です。 ③プッシュ式のライトの裏ふたを開けます。中を見ると写真のような感じになっています。右の写真の右側の黒い部分が導線のつながっている部分です。 ④導線がついている所に、先ほどのイヤホンからの線をつなげればOKです。線をからませるところは狭いので、千枚通しのような道具がると便利です。ふたをしめる時には、導線は裏蓋の穴(上の写真の左側を見ると裏蓋に穴があいているのがわかります。)電池を入れてふたをしめればできあがりです。(電池が入っていなくてもスイッチの役目は果たします。電池が入れてあると、スイッチをONにしたときにライトも点灯します。) ④導線がついている所に、先ほどのイヤホンからの線をつなげればOKです。線をからませるところは狭いので、千枚通しのような道具がると便利です。ふたをしめる時には、導線は裏蓋の穴(上の写真の左側を見ると裏蓋に穴があいているのがわかります。)電池を入れてふたをしめればできあがりです。(電池が入っていなくてもスイッチの役目は果たします。電池が入れてあると、スイッチをONにしたときにライトも点灯します。)  おもちゃとつなげる際には、BDアダプターが必要になります。 おもちゃとつなげる際には、BDアダプターが必要になります。(※BDアダプターの作り方は、このページに載っています。) |

| (道具・材料) 場所・人・もの・授業の様子等の写真(感情等は絵カードのサイトからダウンロードして入手する。)、プリンター、パソコン、デジタルカメラ、写真用の用紙(または、普通紙)、ラミネーターとラミネート用のフィルム(なくても大丈夫ですが、子どもたちが自由に手に取ることを考えると、水や汚れ、破れに強いラミネートすることをお勧めします。) |

||||||||||||||||||||

(制作の手順と活用の仕方) (制作の手順と活用の仕方)①その子に合った内容を考えます。初めは、余り項目やそれぞれの内容が多いと覚えづらかったり活用しづらかったりするので、内容を絞り込んで使うようにします。例:先生カードと教室カードだけとか・・。 ひとつひとつのカードの意味が理解できたら、少しずつカードの種類を増やしていきます。 ②カードを作ります。カードの大きさは、写真のL版や2L版、A5版、A4用紙サイズと色々考えられますが、その子がわかりやすいサイズを考えます。最初は一つの項目で1枚がわかりやすいです。(例:先生や友達のカードは1人につき1枚)1人1枚がわかってきたら、先生方のカード(カードに担任4人の先生等)に換えていきます。1人に1枚ですとカードの量が膨大になってしまうからです。 ③デジカメで写真を撮っておくと、カードの大きさに合わせて写真の大きさや載せる量を自由に変えられるので、普通のカメラよりもデジタルカメラの方が使いやすいです。 ④印刷したら1晩くらい乾かして、ラミネーターでラミネートします。カードの左上にパンチで穴を開けてひもを通します。これでカード自体は完成ですが、要は使い方が大事なので、ゆっくり急ぎすぎないでやっていきましょう。

|

||||||||||||||||||||

| (材料) 半丸棒2本(写真の左側)、木工用ボンド、子供用のスプーン(または、フォーク)、水性ニス(外国のおもちゃのように口に入れても大丈夫な塗料が手に入らないので、仕方なく防水用にニスを使います。) (道具) 彫刻刀、のこぎり(または電動糸のこ)、紙ヤスリ(または、布やすり)、スズランテープ等のひも(または、太めのゴム輪) |

(制作の手順) (制作の手順)①該当するお子さんの手の大きさ(手のひら・ものを握った時に手の大きさ)より1㎝~2㎝位長めに丸棒(半丸棒を2本合わせたもの)をのこぎり等で切ります。 ②切った丸棒(半丸棒)をひもや輪ゴムでしばってから、棒の上と下の部分にサンダー(または、紙や布のやすり)をかけて丸みをつけます。     ③丸棒(スプーンの柄になります。)に布ヤスリをかけて、表面をすべすべにします。 ③丸棒(スプーンの柄になります。)に布ヤスリをかけて、表面をすべすべにします。④左から2番目の写真のように、スプーンの柄のカーブを平らにするため、ハンマーで叩いていきます。 ⑤半丸棒にスプーンの柄をあてて、サインペンなどで輪郭を描きます。    ⑥スプーンの輪郭に沿って、彫刻刀で溝を彫ります。 ⑥スプーンの輪郭に沿って、彫刻刀で溝を彫ります。ある程度彫ったら、スプーンの柄が収まるか見ながら彫ります。    ⑦溝の中に木工用ボンドを入れ、重ね合わせる半丸棒にもボンドを塗ります。 ⑦溝の中に木工用ボンドを入れ、重ね合わせる半丸棒にもボンドを塗ります。⑧丸棒をひもか輪ゴムでぎゅっとしばって1晩おき、接着させます。 ⑨スプーンのネックをお子さんの手首の使い方等にに合わせて曲げます。 (曲げ方は、力任せに曲げるか、スプーンの柄の下側を万力に固定して、スプーンのすくうほうに力を入れて曲げるやりかたもあります。))  ⑩柄の部分(丸棒)に水性のニスを塗ります。1晩おいて乾いたら、かるくやすりをかけてもう1度ニスを塗ります。できればニス塗りは3回行います。(ニスは1回塗っただけでは表面がざらついたままで光沢もでません。乾いてから紙やすりをかけるときは、目の細かいやすりを使います。) 乾いたらできあがりです。(スプーンにニス等を塗って乾燥させる時は、ひもでしばってぶらさげると柄の部分が床等にくっつかなくていいです。) |

(道具・材料) (道具・材料)黒や青等のボールペン、カーボン紙(ダイソーや文房具屋さんで売ってます。)、元になる絵、計算用紙等の薄い紙(または、その絵をコピーしたもの)、水性ペンキ(赤・青・白・黄くらいはあるといいですね。)、絵筆(細かな部分を塗るときは刷毛では無理ですので、絵筆を使います。水性ペンキを使えば水できれいになるので、絵筆がだめになる心配はありません。)、セロテープ、油性のサインペン |

①描きたい絵を選ぶ。(絵本やカット集から選ぶ。) ②絵が決まったら、絵の上にコピー用紙等の薄い紙を置いて絵をなぞるかコピーを取る。(白黒でいいです。カラーコピーである必要はありません。絵の大きさは、コピーを取るときに縮小・拡大で決めます。) ③下の絵をなぞり描きするときは、上の薄い紙が動かないようにセロテープで簡単に止めると書きやすいです。     ④描きたい板等の上にカーボン紙を置き(カーボン紙の黒い方を下にして置く。)、その上になぞって描いた絵(または、コピーした絵)を置きます。コピーした絵の輪郭をボールペン等でなぞっていきます。(なぞった部分は、板に黒い線で描かれます。) ④描きたい板等の上にカーボン紙を置き(カーボン紙の黒い方を下にして置く。)、その上になぞって描いた絵(または、コピーした絵)を置きます。コピーした絵の輪郭をボールペン等でなぞっていきます。(なぞった部分は、板に黒い線で描かれます。)⑤絵筆に水性ペンキをつけて描きます。黒い輪郭線などは、ペンキで描くよりも水性ペンキが乾いてから油性のマジックかサインペンで書いた方がきれいに描けます。 |

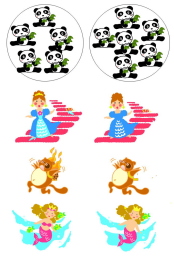

| (道具・材料) パソコン、プリンター、「一太郎」、プリンターの用紙 |

(制作の手順) (制作の手順)①パソコンのワープロソフトの「一太郎」を使います。 「一太郎」の「挿入ー作図ー部品呼び出し」でイラストを選びます。イラストには、食べ物・乗り物・トレンド・国旗・地図・交通・記号・学校等の各種ジャンルごとに絵が入っていますので、その中から子どもたちになじみのある絵を選びます。ここでは、「童話」を選びました。 ②左側の写真が童話の絵(イラスト)の中から選んだ『アラジンと魔法のランプ』です。  絵全体をマウスで右クリックし、項目の中からコピーを選びます。その後、「編集」ー貼りつけで同じ絵をもう1枚隣に貼りつけます。 絵全体をマウスで右クリックし、項目の中からコピーを選びます。その後、「編集」ー貼りつけで同じ絵をもう1枚隣に貼りつけます。③写真の絵の右側を加工します。絵の上でマウスを右クリックします。項目の中に「合成解除」というところがありますので、そこを左クリックします。そうするといくつかの部品で合成されている絵(イラスト)のひとつひとつの部分(部品)を加工できるようになります。 ④色を変えたいところでマウスを右クリックすると「図形属性」という項目が出ます。パターンというところが出ると色やグラデーションや線画の状態を変えることができます。③~④を繰り返せば、写真下のようにイラストの絵を自由に別の色に変えることができます。 ⑤また、絵(イラスト)はいくつかの部品で作られているので、その部品(部分)を左クリックしたまま、別の所まで持って行けば、その部品を元の絵(イラスト)から削除することもできます。絵の色ではなく絵自体のまちがい探しも作れるということです。 左の写真の絵(イラスト)は上記のように絵の部品を削除することで、まちがいを作った例です。パンダの絵の方は、数のまちがい探しです。 |

| (道具・材料) 角材(高さが3㎝位。) 2㎝厚のベニヤ板を切って角材がわりにしてもOK。でもいいです。長さは台車等の幅よりも長いものが良いでしょう。どうしても長いものが手に入らない場合は、片輪だけでも乗り上げられるような長さにします。短いとねらいを定めて片輪を乗り上げなければならないので、長い方が楽です。5㎜厚位のベニヤ板を1枚買ってきて、2㎝~5㎝幅に適当に切って使ってもOKです。)、ブルールシート(幅は1mもあればいいと思います。)、布ガムテープ(紙のガムテープは使いづらいので、布のほうがお薦めです。) ※角材等をスズランテープなどのひもで結んでいく方法も考えられますが、それですと台車等の車輪がぶつかったときに、道全体がぐしゃぐしゃになってしまいやすいので、安価なものや不要になったブルーシートのようなもののほうが、しっかりして各棒が動かないで済みます。また、準備や片づけでも楽にできるので、シート状のものを使うことをお薦めします。 |

(制作の手順) (制作の手順)①材料になる棒とシート、布のガムテープをを用意します。 ②角材を適当な長さに切ります。 ③切ったところの切り口だけでいいので、サンダーをかけます。 ④棒の間隔を適当にあけて、シートに布ガムテープで貼っていきます。これで完成です。   ※棒の位置は、同じように均等に並べるよりは、揺れが不規則になるように、間をあけたり、片輪だけガタンとなるように工夫した方が、子どもたちも喜びます。 ⑤片づけやすいように、ブルーシートについていたひもをシートの穴に取り付けます。 |

| (道具・材料) デイジィー・ズームプリント(写真を拡大するソフト)、厚めの紙(模造紙でも可だが、その場合紙がペンキで波打ってしまうので、段ボール板に模造しを貼り付けてから使う。)、アクリルスプレー(金色)、赤の水性ペンキ、年賀状に使うようなカット集のソフト、プリンター、パソコン、木工用ボンド、薄い木の板、錐、ペン、セロテープ |

(制作の手順) (制作の手順)①道具と材料を用意します。 ②はがき作成ソフト(「筆王」「筆まめ」等)から使う絵(カット)を選びます。 ③パソコンでデイジィー・ズームプリントを起動して、絵(カット)を印刷します。同じカットの色を変えることができるので、バリエーションをつけたい場合はそうします。 今回の龍の絵は縦横1m位の大きさです。(※最近のプリンターには、絵や写真を拡大できるソフトが入っているので、それを使えば良いでしょう。) ④厚めの紙(または、段ボールに貼り付けた模造紙)に赤色の水性ペンキを塗ります。    ⑤大きな円を描くため、手製のコンパスを作ります。 ⑤大きな円を描くため、手製のコンパスを作ります。※手製のコンパスの作り方は、「その他の教材・教具」のページを御覧ください。 ⑥印刷した龍の絵の余分な部分を切った絵を置いて、大体の円の大きさを決めます。円は板に穴をあけて作った手製のコンパスで描きます。大きな円を描くので、一人が支点となるきりをしっかり押さえて、もう一人がペンを刺した方を回して円を描きます。円は金色のアクリルスプレーで炎のように吹き付けます。  ⑦印刷してある龍の絵を金色の輪の中に透明梱包テープやセロテープ等で貼ります。 ⑧装飾画を貼る木の枠組みを作ります。(使わなくなったら解体できるように、簡単な作りにしておきます。) できれば、棒に絵をつけてつるすほうが楽です。 ⑨装飾画を木枠につけて完成。または、吊す棒につけて完成。 |

| (道具・材料) 段ボール箱(立て・横のサイズが同じ。ここで使ったものは1個90円)、布ガムテープ、透明梱包テープ、カラー段ボール(赤・黄。各1m400円)、ベニヤ板(12㎜厚)、銀色の紙のシート、はさみ、のこぎり(または、電動丸鋸) |

(制作の手順) (制作の手順)①段ボール箱は、箱にすると何箱も必要になるので、広げたままの状態でつなげることで必要枚数を減らすと共に、柱としての高さがでるようにします。 段ボール箱と段ボール箱は隙間ができないようにして、布ガムテープてつなげます。柱の上は、閉じて強度を持てるようにします。       ②段ボール箱は4個で柱1本分になります。段ボール箱の縦横は同じものを使います。この柱の高さは3m弱。柱の台の部分は、重さを持たせるためベニヤ板を使っています。柱を途中まで持ち上げれば起きあがりこぼしの要領で立ち上がるようにするためです。 ②段ボール箱は4個で柱1本分になります。段ボール箱の縦横は同じものを使います。この柱の高さは3m弱。柱の台の部分は、重さを持たせるためベニヤ板を使っています。柱を途中まで持ち上げれば起きあがりこぼしの要領で立ち上がるようにするためです。段ボール箱の下部は広げてベニヤ板にガムテープで取り付けます。 ③段ボール箱(柱)に巻き付けるカラー段ボールを1周分づつ切って、柱の高さより長めにつなげます。この柱の場合はカラー段ボール3枚をガムテープで裏側に張っていきました。下部を支える状態にするためはさみで切り込みを適当に入れて、折り曲げたら柱に巻いて下部は下のベニヤ板にガムテープで張り付けます。     ④飾りと補強をかねて銀色のシートを用意します。柱のカラー段ボール同様に下部に切り込みを入れて、ガムテープで台座のベニヤ板に張り付けます。    ⑤黄色い柱は宮殿の飾りで、ステージ後方に置く関係で龍の柱よりもサイズ(高さ)が高くなっています。台座のベニヤ板に小さなキャスターを取り付け、龍の柱のほうに龍の絵をボンドで貼り付けて、金色のスプレーで模様をつけて完成です。 ⑤黄色い柱は宮殿の飾りで、ステージ後方に置く関係で龍の柱よりもサイズ(高さ)が高くなっています。台座のベニヤ板に小さなキャスターを取り付け、龍の柱のほうに龍の絵をボンドで貼り付けて、金色のスプレーで模様をつけて完成です。 |

| (道具・材料) 集成材(縦45㎝×横91㎝、厚さ20㎜3枚、縦38㎝×横91㎝、厚さ20㎜の板2枚。天板と底板と両サイドの蓋用)、ダボ(板と板を釘を使わないでつなげる小さな木の棒)、L字金具、木ねじ(径3,5㎜×16㎜)、床用ワックス、木工ボンド、とのこ、刷毛、木槌、電動サンダー、電動ジグソー、きり、電動丸のこ、電動ドリル、 |

| (制作の手順) ①スリット部分の板に寸法を入れていきます。他の板にもそれぞれカットするための寸法を入れます。この集成材は片側が丸く削ってあるので、その部分を1㎝カットして使います。(箱を作る為には丸く削ってあるのでは使えないからです。)     ②電動丸のこで各板を切ります。 ②電動丸のこで各板を切ります。(私は電動丸のこで板を真っ直ぐに切る為に、金属の物差しをガイド代わりに使っています。) ③座面の板の切り込みを作ります。 電動ジグソーの刃が入るように、電動ドリル(径が10㎜のドリル)で穴をあけます。     ④箱を組み立てます。 ④箱を組み立てます。初めはL字金具は使わずに木を組み合わせて作ろうかと考えていましたが、福祉機器展で見たそれはそういう作り方にはなっていなかったのと、板の厚さが製品の30㎜位の厚さに比べ、この板が20㎜の厚さしかないので、強度を考えて金具を使うことにしました。 また、音を出すための箱ですから、音漏れが出ないように箱の内側はとのこや木工ボンドで隙間をふさぎました。箱の外側は、美観を考えてとのこで隙間を埋めました。   ⑤切り込みの入れてある板を箱の上部に取り付けます。ボンドで接着した後にダボ用の穴をあけ、ボンドを入れてからダボを木槌で打ち込みます。(板の重さでしっかり板同士がつくようであれば、ダボを使わなくても大丈夫です。 ⑤切り込みの入れてある板を箱の上部に取り付けます。ボンドで接着した後にダボ用の穴をあけ、ボンドを入れてからダボを木槌で打ち込みます。(板の重さでしっかり板同士がつくようであれば、ダボを使わなくても大丈夫です。⑥電動サンダーで箱全体を磨きます。特に箱の角の部分は、全てサンダーをよくかけて丸みをつけるようにします。  ⑦床用アクリルウレタンニスを塗り、乾いたら軽く目の細かな(布ヤスリの240番)サンダーをかけて磨きます。(この作業を3~4回繰り返します。こうすることで、鏡面のようなピカピカツルツルの仕上がりになります。) 塗装が終わったら床につく面にフロアーキーパーを貼り付けて完成。 ⑦床用アクリルウレタンニスを塗り、乾いたら軽く目の細かな(布ヤスリの240番)サンダーをかけて磨きます。(この作業を3~4回繰り返します。こうすることで、鏡面のようなピカピカツルツルの仕上がりになります。) 塗装が終わったら床につく面にフロアーキーパーを貼り付けて完成。⑧授業(音遊び)で使っている様子。音の変化と体に伝わる振動を子どもたちが味わっています。 |

| (道具・材料) 角材、ブラックライト(3890円)、アルミの板(0,3㎜~0,5㎜厚)、木ねじ、なげしフック2本、穴あきの金属の棒2本、ゴムの板、幅広の輪ゴム、黒色の水性ペンキ、刷毛、ボルト・ナット(蝶ナット)、蝶ばん(小2個、中2個)、ヒートン(2)、木工用ボンド |

(制作の手順) (制作の手順)①角材を切って写真左のような木の枠とスタンドの部分を作ります。スタンドの部分は余り木枠の下の方に取り付けると台自体が倒れやすいので、木枠の真ん中辺りにくるような大きさにします。木枠に取り付ける時は、蝶ばんを使って取り付けることで、折りたためるようにします。木枠の横の板は、ライトをそこに引っかけることで、ライトの高さが変えられるようにするためのものなので、20㎝~30㎝間隔くらいに取り付けます。(この間隔はライトやボード(パネル)との関係があるので適当にでかまいません。) ②道具等を置けるようにする台(テーブル)は、蝶番で木枠に取り付けますが(写真の左側から2番目)、そのままですと木枠を傾けると一緒に傾いて床面に対して平行にならないので(テーブルが斜めに下に傾いてものを載せられない)、テーブルと木枠の間にゴムの板をはさみこんでボンドでつけます。これで木枠を傾けても、ほぼ床面に対して平行になります。ゴムの厚さは実際にゴムをはさんで、木枠を傾けながら調整します。テーブルは、普段はがたがたしないように、木枠とテーブルの双方にヒートンを付けて、それを輪ゴムで引っかけてばたばたしないようにしてあります。      ③パネルを支える部分は長押フック(2)を使います。これは木枠の横板にかけるだけなので、簡単に高さを変えることができます。 ③パネルを支える部分は長押フック(2)を使います。これは木枠の横板にかけるだけなので、簡単に高さを変えることができます。ライトも長押フック(写真中央)と板状の金属板がボルト・蝶ナットでつながっているので、簡単にライトの高さも変えられます。     ④ブラックライト(写真左側)は、買ってきたままでは使えませんから、アルミ等の金属板(0,3㎜厚?)を買ってきて、それでライトのフード部分を作ります。丸い棒を板の曲げる部分に当てて、手で軽く曲げていきます。ライトには壁等に固定するためのネジ用の穴が開いていますので、金属板にも電動ドリルで穴をあけてボルト・ナットでフード部分を固定します。 ④ブラックライト(写真左側)は、買ってきたままでは使えませんから、アルミ等の金属板(0,3㎜厚?)を買ってきて、それでライトのフード部分を作ります。丸い棒を板の曲げる部分に当てて、手で軽く曲げていきます。ライトには壁等に固定するためのネジ用の穴が開いていますので、金属板にも電動ドリルで穴をあけてボルト・ナットでフード部分を固定します。     ⑤ライトを木枠の横板にかけるための金具を作ります。これは、長押フック(③の写真参考)に穴の開いた金属棒を合わせ、ボルトと蝶ナットで固定します。蝶ナットを使うのは、ネジをゆるめたりしめたりすることが楽にできるからです。③の写真の右側を見るとわかりますように、金属の板は木枠の横板にかけやすいように、ライトがやや下向きになるように曲げてあります。 ⑤ライトを木枠の横板にかけるための金具を作ります。これは、長押フック(③の写真参考)に穴の開いた金属棒を合わせ、ボルトと蝶ナットで固定します。蝶ナットを使うのは、ネジをゆるめたりしめたりすることが楽にできるからです。③の写真の右側を見るとわかりますように、金属の板は木枠の横板にかけやすいように、ライトがやや下向きになるように曲げてあります。 |

(道具・材料) (道具・材料)120リットルの大きなビニール袋(厚手タイプを3枚)、布ガムテープ、プラスチックのコップ2個(コンビニに売っているもの)、必要に応じて絵を描く際に使う、ポスカや油性マジック、透明の超透明梱包用テープ(ホームセンター)、エアートランポリンのコンプレッサー |

(制作の手順) (制作の手順)①厚手のビニール袋を3枚用意します。 (トトロの大きさが3枚、巨大動物は4~5枚) 右の図のように。2枚のビニール袋は、ビニール袋の閉じてある方をはさみで切って寸胴状のビニール袋にします。    ②なにもしていないビニール袋(閉じたところを切っていないビニール袋)と切ってある2枚のビニール袋を裏返しにします。 ②なにもしていないビニール袋(閉じたところを切っていないビニール袋)と切ってある2枚のビニール袋を裏返しにします。③ビニール袋を超透明梱包テープ(写真右)で貼り合わせます。ビニール袋とビニール袋の端は4~5㎝重なるようにし、テープを貼っていきます。一番下になるビニール袋の空いた部分はそのままにしておきます。大きなひとつのビニール袋になったそれを裏返しにし、表側になったら、ビニール袋の端が重なっている部分をテープで貼ります。   ④プラスチックのコップの底に穴をあけます。カッターナイフで切ってあけるかきりで穴をあけるか、やり方はなんでもOKです。エアートランポリンのコンプレッサーで空気をビニール袋に送り込むわけですが、この際にただ空気を入れてビニール袋を膨らますだけならば、袋の下部(コンプレッサーとつなげた部分)をコンプレッサーの空気が出る部分に入れて軽くひも等で縛っておけば大丈夫です。空気が入りきったら、袋を引き抜いてひもで空気が抜けないように縛るだけです。 ④プラスチックのコップの底に穴をあけます。カッターナイフで切ってあけるかきりで穴をあけるか、やり方はなんでもOKです。エアートランポリンのコンプレッサーで空気をビニール袋に送り込むわけですが、この際にただ空気を入れてビニール袋を膨らますだけならば、袋の下部(コンプレッサーとつなげた部分)をコンプレッサーの空気が出る部分に入れて軽くひも等で縛っておけば大丈夫です。空気が入りきったら、袋を引き抜いてひもで空気が抜けないように縛るだけです。コップを取り付ける理由は、ひもで縛るよりも簡単に、しかも空気抜けが少なくすむからです。また、空気の入った袋をエアーコンプレッサーからはずして移動できることや袋に乗って遊びやすい等の利点があります。空気が入ったらコップを抜いて、すぐさまもう1個の穴の開いていないコップを袋のコップ部分に差し込み、布ガムテープで抜けないように巻いて使います。   ⑤左の写真のように、コップをビニール袋に取り付けます。取り付け方は袋の下側の真ん中辺りにコップを差し込んで、ビニール袋をテープで閉じます。 ⑤左の写真のように、コップをビニール袋に取り付けます。取り付け方は袋の下側の真ん中辺りにコップを差し込んで、ビニール袋をテープで閉じます。コップの部分は、少し丈夫になるようにテープを多めに貼っておきます。写真の右側は「トトロ」の時の物なので布ガムテープを使っていますが、透明梱包用テープならばもっと見栄えがよくなります。   エアーコンプレッサーの空気吹き出し口には、塩ビ管で作った簡易コップ挿入口が取り付けてありますが、それを作るのが大変ならば(コンプレッサーの口に合わせて徐々に管を小さくしてコップに挿入しやすいようにしたもので作るのは簡単ですが、管のサイズを合わせながら見つけるのが大変かも)、コップとコンプレッサーの口とは小さなビニール袋を使うとよいでしょう。 小さいビニール袋の閉じた所を切ってコンプレッサーの口にしっかりしばりつけ、もう一方のほうを空気を入れるときにコップにかぶせるようにして空気が抜けないようにすればよいでしょう。 |

| (道具・材料) 板4枚(91㎝×9㎝ 厚さ1.5㎝)、電動丸のこ(またはのこぎり)、電動サンダー、蝶番(輪ゴムのやり方もあります。)、水性ペンキ、刷毛、 |

(制作の手順) (制作の手順)①板2枚を各15㎝の長さのカットします。これで、12枚のドミノ用の板ができます。(板の長さは何㎝でもかまいません。適当な長さを決めます。私の学校は肢体不自由の養護学校で、このドミノを使うのは手に障害のあるお子さん達ですので、手がドミノの板に触れやすいように長さを15㎝もとってあるわけです。普通は10㎝もあれば十分です。カットした板はサンダーで表面を磨き、板の角の部分は必ず丸みをつけていきます。)  ②ドミノの板を取り付ける土台になる板を2枚用意します。(写真の上側に見えるグリーンの板です。)表面をサンダーで磨き、2枚の板の片側のみ丸みをつけます。この2枚の板は真ん中を蝶番でつなげて、使わない時には邪魔にならないように折り畳めるようにします。 ②ドミノの板を取り付ける土台になる板を2枚用意します。(写真の上側に見えるグリーンの板です。)表面をサンダーで磨き、2枚の板の片側のみ丸みをつけます。この2枚の板は真ん中を蝶番でつなげて、使わない時には邪魔にならないように折り畳めるようにします。③カットしたドミノ用の板とドミノを取り付ける土台の板に水性ペンキを塗ります。塗るときには、周りを汚さないように新聞紙を敷いて、ペンキを塗るものが新聞紙にくっつかないように棒等を置いておきます。      ④土台になる2枚の板を蝶番でつなげます。 ④土台になる2枚の板を蝶番でつなげます。⑤蝶番を各板と土台に取り付けます。 (ドミノの板と板との間の間隔は、蝶番を取り付ける前に倒れ方を試して板と板がちゃんとぶつかる間隔になるようにします。) ⑥完成。使わないときには折り畳んで収納するので邪魔になりずらいです。     ⑦(輪ゴムを蝶番の代わりに使った場合の例。 ⑦(輪ゴムを蝶番の代わりに使った場合の例。この方法だとお金がかかりません。蝶番を使うと、サイズが幅30㎜の蝶番の場合4個で280円もかかります。それを4袋使うと1120円プラス消費税なので、費用がない場合は、輪ゴムの活用がいいでしょう。 ※輪ゴムは、普通の輪ゴムよりも引っ張る力の強い太めの輪ゴムのほうが、元の状態に戻しやすいのでいいです。) |

(道具・材料) (道具・材料)針金(番手♯12、線径2,6mmの太い針金)、釣り糸か水引糸、蛍光パイプ(2本。長さは、1m位です。1本250円。ホームセンターのアクリル板の所で売っていますが、これがないときには園芸コーナーで売っている放水用のビニールホースの細いものを使います。どの位の細さかというと、太い針金が余裕を持って通る程度の太さです。パイプの直径が1㎝弱のものがいいでしょう。写真の赤と緑のホースは園芸コーナーで売っているホースで1mで90~120円です。2mもあれば十分です。    蛍光パイプやビニールのパイプは簡単に曲げられるので、折り曲げが割合自由にできるフレキシブルな管になりやすいです。(硬いパイプは曲げられないので、フレキシブルな管にはなりません。)自動車用の窓のサンシェード(2枚で150円~250円。メッシュタイプなので、子どもの顔・表情が車椅子を押す介助者にもわかります。通常の布やビニールですと、折り畳むのは楽なのですが、車椅子を押す介助者から子どもの顔が見えなくなってしまいます。)、結束バンド(ひもでもかまいません。)、透明の管(透明である必要はありません。針金の入った蛍光の管やビニールホースの管が入ればどんな管でもOKです。1本280円~330円位です。1m以上あるので、20㎝位の長さの管が5本取れます。)、ビニールテープか布ガムテープ、ペンチ、はさみ、木工用か鉄工用のやすり(または、布やすり) 蛍光パイプやビニールのパイプは簡単に曲げられるので、折り曲げが割合自由にできるフレキシブルな管になりやすいです。(硬いパイプは曲げられないので、フレキシブルな管にはなりません。)自動車用の窓のサンシェード(2枚で150円~250円。メッシュタイプなので、子どもの顔・表情が車椅子を押す介助者にもわかります。通常の布やビニールですと、折り畳むのは楽なのですが、車椅子を押す介助者から子どもの顔が見えなくなってしまいます。)、結束バンド(ひもでもかまいません。)、透明の管(透明である必要はありません。針金の入った蛍光の管やビニールホースの管が入ればどんな管でもOKです。1本280円~330円位です。1m以上あるので、20㎝位の長さの管が5本取れます。)、ビニールテープか布ガムテープ、ペンチ、はさみ、木工用か鉄工用のやすり(または、布やすり) |

(制作の手順) (制作の手順)①蛍光パイプ(または、ビニールのパイプ)の中に入れる太い針金を管の長さより1~2㎝位短めにペンチで切ります。これを2本作ります。蛍光パイプ(またはホース)と同じ長さにしないのは、針金の切断面が間違っても外に飛び出さないようにするためです。 ②蛍光パイプの中に針金を1本挿入します。針金が入ることで、蛍光の管が自由な形に曲げられるフレシキブルなパイプに変わります。(蛍光の管は、針金が入っていないと曲げてもすぐに元の形(棒状)に戻ってしまいます。また、園芸用のホースは柔らかいので、こちらはぐにゃりと曲がった状態になるだけです。針金が入ることで自由に形を変えられるフレキシブルな管にできるということが、みそです。)       ③蛍光パイプにサンシェードを取り付けます。サンシェードはスプリングワイヤーに布製のメッシュがついているものなので、最初と最後のところは、蛍光パイプに穴をきりであけて釣り糸を通します。 ③蛍光パイプにサンシェードを取り付けます。サンシェードはスプリングワイヤーに布製のメッシュがついているものなので、最初と最後のところは、蛍光パイプに穴をきりであけて釣り糸を通します。パイプに通すことで、しっかり固定できるようにするわけです。    ④蛍光のパイプや散水用のホースを挿入する為の管を作ります。10~15㎝位の長さの管を4本作ります。(ここでは、ホームセンターに売っている透明の管を使っていますが、どんな管でも大丈夫です。買うときには、蛍光の管や散水用のホースが入る太さのものにしてください。) ④蛍光のパイプや散水用のホースを挿入する為の管を作ります。10~15㎝位の長さの管を4本作ります。(ここでは、ホームセンターに売っている透明の管を使っていますが、どんな管でも大丈夫です。買うときには、蛍光の管や散水用のホースが入る太さのものにしてください。)透明の管は、のこぎりか電動糸のこで切ります。切った面(切断面)はばりが出てぎざぎざしていますから、やすりをかけて平にします。左の写真で2種類の透明の管がありますが、太い方は蛍光の管用のもので、上の細い透明の管は、散水用のビニールホース用の管です。   この管は、車椅子を押す為の取っ手(パイプの部分)に結束バンドやひもでで取り付けます。(透明の管は2本でワンセットですが、面倒なようでしたら15~20㎝位の長さを1本でもかまいません。2本のほうが、取り付け場所やその長さを調整しやすいだけですので・・。) この管は、車椅子を押す為の取っ手(パイプの部分)に結束バンドやひもでで取り付けます。(透明の管は2本でワンセットですが、面倒なようでしたら15~20㎝位の長さを1本でもかまいません。2本のほうが、取り付け場所やその長さを調整しやすいだけですので・・。)⑤蛍光パイプはそのままでは、透明の管を通り抜けて下がってしまうので、パイプにビニールテープをぐるぐる巻いて落下防止のストッパー替わりにします。  ⑥蛍光パイプを④の管に差し込んでから、シェードのついた部分がお子さんの顔の日除けになる位置まで曲げて調整します。太い針金が入っているのでかなり自由に曲げられますから、何度でも調整可能です。実際に使っている時に、日除けの位置が合わなくなったら、その場で簡単に曲げて位置を調整することができます。これで、完成です。 ⑥蛍光パイプを④の管に差し込んでから、シェードのついた部分がお子さんの顔の日除けになる位置まで曲げて調整します。太い針金が入っているのでかなり自由に曲げられますから、何度でも調整可能です。実際に使っている時に、日除けの位置が合わなくなったら、その場で簡単に曲げて位置を調整することができます。これで、完成です。 ※右の車の絵柄のサンシェードは100円ショップのものです。黒一色よりもこちらのほうがぐっとおしゃれです。ちょっと小さいかなという気はしますが・・。私の友達になっている他学年のお母さんは、キティちゃん柄のものを見つけてきました。女の子にはいいですね。 ※右の車の絵柄のサンシェードは100円ショップのものです。黒一色よりもこちらのほうがぐっとおしゃれです。ちょっと小さいかなという気はしますが・・。私の友達になっている他学年のお母さんは、キティちゃん柄のものを見つけてきました。女の子にはいいですね。 |

「日除けⅠ」は、車のサンシェードを活用することで、車椅子を押す人からお子さんを見やすいという利点はあったものの、このサンシェードの売りである8の字状に折り曲げて体積を1/4にできるという利点を生かし切れませんでした。 「日除けⅠ」は、車のサンシェードを活用することで、車椅子を押す人からお子さんを見やすいという利点はあったものの、このサンシェードの売りである8の字状に折り曲げて体積を1/4にできるという利点を生かし切れませんでした。この「車椅子用の簡単な日除けⅡ」では、サンシェードと蛍光パイプ(または撒水用のホース)をつなげる部分を2カ所だけにすることで、サンシェードを8の字状に丸めてコンパクトにできるようにしたものです。 |

| (道具・材料)「日除けⅠ」と同じです。材料代も同じです。 |

(制作作の手順)※「日除けⅠ」と違う部分だけの説明です。 (制作作の手順)※「日除けⅠ」と違う部分だけの説明です。①「日除けⅠ」との違いは、管とサンシェードを結びつける部分が、こちらの場合はサンシェードの縁の真ん中辺りの2カ所だけということです。(取り付ける部分は、サンシェードの左右の縁の計4カ所ということになります。) ②取り付け方は、Ⅰと同じです。サンシェードの縁の部分にきりで穴をあけ、その穴につり糸(または、水引糸)を通します。蛍光の管にもきりで穴をあけ、サンシェードを通した細い針金を蛍光の管の穴に通して巻き付けます。    ③管に落下防止のビニールテープを巻くことも「Ⅰ」のやり方と同じです。車椅子に取り付ける方法も同じです。 ③管に落下防止のビニールテープを巻くことも「Ⅰ」のやり方と同じです。車椅子に取り付ける方法も同じです。 |

| 収納(使わないときの折りたたみ)が、更に楽な園芸用の水をまくホースを使った「車椅子用の日除け」です。基本的に作り方は「車椅子用の日除けⅠ」と同じです。蛍光の管を使わないで材料代が1/2以下になり、より折り畳みがしやすいものになっています。ホースは1m90円~130円位です。2mあればOKです。ホースはホームセンターの園芸コーナーで色々な太さのホースを売っていますので、内径(ホースの内側の太さ)が6mm以上で外径(ホースの外側の太さ)が9mm以上のものを使うと良いでしょう。針金はやや太めのもので、2mmくらいの太さが扱いやすいでしょう。車椅子の取り付けるための管(アクリルの管でもなんでも、ビニールのパイプが入ればOKです。)と結束バンド(ひもでもOK) |

(制作の手順) (制作の手順)①ホースを1m~1m10㎝程の長さにはさみで切ります。(2本作ります。) ②ホースにやや太い針金を折り曲げて2本分を挿入し、ホースよりも2~3㎝短い長さでペンチで切ります。    ③ホースに針金を入れると棒状になって、折り曲げがしやすいフレキシブルな管に変わります。 ③ホースに針金を入れると棒状になって、折り曲げがしやすいフレキシブルな管に変わります。④自動車用のサンシェードをこのフレキシブルな管に取り付ける方法は、「車椅子用の日除けⅡ」の方法と同じです。    ⑤収納する時はくるくる曲げればより小さくなります。車椅子に取り付ける時はパイプを伸ばして使います。 ⑤収納する時はくるくる曲げればより小さくなります。車椅子に取り付ける時はパイプを伸ばして使います。 |

| (道具・材料) 紙皿2枚(なるべく大きなサイズの方が、子どもたちには見やすいと思います。)、輪ゴム1本、ようじ1本、はさみ、新聞紙等の大きな紙、マジック、千枚通し(または、きり) |

(制作の手順) (制作の手順)①紙皿を2枚(同じサイズのもの)を用意します。紙皿の真ん中に穴を開けます。 (紙皿の中心を見つけるためには、紙皿の下に紙・新聞紙等を敷いて、紙皿の縁に沿って円を描きます。円を描いた紙を切り、それを折って円の中心を見つけます。) ②紙皿の中心に穴が開いたら、下の左の写真のように2枚紙皿を重ねた状態ではさみで切り込みをいれます。右から2番目の写真にあるように輪ゴムを通して、紙皿の表に楊枝(1cm位の長さのもの)を入れて取れないようにし、紙皿の後ろ側の輪ゴムはひっぱって結んでおきます。 こうすると2枚の紙皿が取れてしまわないので安心ですが、輪ゴムが通してなくても大丈夫です。(輪ゴムがあれば安心ですが、ないほうが作るのは簡単です。)       ③お猿の絵を1枚の紙皿に貼り付け、写真右側のように切り込みを交差して2枚を重ねます。こうすると見た目は紙皿1枚になります。これで完成です。 ③お猿の絵を1枚の紙皿に貼り付け、写真右側のように切り込みを交差して2枚を重ねます。こうすると見た目は紙皿1枚になります。これで完成です。上の何もない紙皿をくるくる回すと、下の紙皿の絵や文字や写真が出てくる仕掛けです。絵の代わりに写真や文字(平仮名、カタカナ、漢字、数字など)にして「何かわかるかな?」とやるのも良いでしょうし、工夫次第でいい教材になりそうです。     ④完成したもの。「これなあに?」と問いかけながら徐々に上の皿を回すと下の皿の猿の絵が出てきます。表に何も描いていない白い皿ではなくて、卵が描いてあってくるっと回していくと下からひよこの絵が出てくるというような工夫も考えられます。 ④完成したもの。「これなあに?」と問いかけながら徐々に上の皿を回すと下の皿の猿の絵が出てきます。表に何も描いていない白い皿ではなくて、卵が描いてあってくるっと回していくと下からひよこの絵が出てくるというような工夫も考えられます。 |

| (道具・材料) 100円ショップで買った丸形のマグネット(100円で3個入ってました。)、ボタン式のスイッチ、台になる板、コード、電動サンダー、木工用のやすり、瞬間接着剤 |

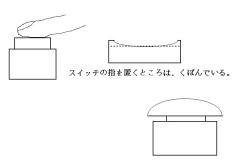

(制作の手順) (制作の手順)①スイッチの指で押す部分が指先に合うようにくぼんでいる(左の図)ので、それを電動サンダーで削って写真右側のように平らにします。平らにするのはマグネットを取り付ける時にぴったりとくっつけるためです。くぼんでいると接着剤がよく効きません。 スイッチの上側の部分がはずせますので、はずしたら金具の部分を指で押していき、サンダーの面に押しつけて削っていきます。 スイッチの押す部分はねじ式(くるくる回して閉めたり開けたりするびんのふたのようなタイプ・写真の上側)と木ねじ1本でとめるタイプ(写真の下側のもの)とかあります。ねじ式のタイプのほうが何かと使いやすいのですが、最近は木ねじでしめるタイプのほうが多く見かけます。      ②指で押す部分にマグネットを取り付けます。(※旧来型の回してふたの部分をしめるタイプは、配線をする前にマグネットをつけられますが、最近のネジでふたをとめるタイプでは、先に配線の方をしておかないと、マグネットをつけた状態ではネジを締めることができなくなりますので注意してください。) ②指で押す部分にマグネットを取り付けます。(※旧来型の回してふたの部分をしめるタイプは、配線をする前にマグネットをつけられますが、最近のネジでふたをとめるタイプでは、先に配線の方をしておかないと、マグネットをつけた状態ではネジを締めることができなくなりますので注意してください。)左の写真で青い方はホームセンターや文房具店で売っているマグネットです。黄色の方は100円ショップで買ったものです。(たまたま青や赤のマグネットがなかったので、このにこちゃんになりました。) 比べて見ると、100円ショップの方のマグネットは、マグネット(磁石)の部分が小さいのがわかります。文具店などで売っているマグネットは磁石の部分が大きいので、黒板などに貼る時はこちらのほうが良いのですが、スイッチの押す部分が割合小さいので、そのまま貼ると押してもスイッチの部分が下がらない(ひっかかる)ことになってしまいます。100円ショップのマグネットの磁石が小さいほうが、このスイッチにはぴったり合うのです。瞬間接着剤を塗ってマグネットを取り付けます。       ③スイッチを台の板に取り付ける前に、スイッチの下の部分にコードの通る穴を木工やすりで削ってあけます。(木工やすりの三角のタイプや丸タイプのものを使うか、平らなタイプの横の薄い部分でも削れます。) ③スイッチを台の板に取り付ける前に、スイッチの下の部分にコードの通る穴を木工やすりで削ってあけます。(木工やすりの三角のタイプや丸タイプのものを使うか、平らなタイプの横の薄い部分でも削れます。)コードが通る程度の穴ができればOKです。台になる板にスイッチの下部の部分を木ねじ2本で取り付けます。上の部分を取り付ければ完了です。(実際には、スイッチを台に取り付ける前にコードは付けておきます。後からですと取り付けづらいです。) |

| (道具・材料) ゴルフの練習用穴あきボール(100円ショップやゴルフショップで売っています。)、はさみ |

(制作の手順) (制作の手順)(鉛筆等の太さが同じもの) ①鉛筆等を通す穴にはさみの刃を入れて、ぐるっと回すようにして刃でボールの穴を削っていきます。余り力は必要ないので、なるべく穴がいびつにならないように丸くなるようにしていきます。 ②時々鉛筆等を穴に差し込んで、穴が大きくなりすぎないようにします。入れたときにきゅっと閉まるくらいにやや小さめにします。 ③反対側の穴は、鉛筆等を押し込んでどの穴が反対側になるか確認してから開けていきます。      (マジック等の太さが違うもの) (マジック等の太さが違うもの)①マジックのように鉛筆などよりも太くて全体の太さが同じでないもの(先が細く、後ろが太い)は、最初にはさみの刃で穴を広げたら、反対側まではさみの刃を押し込んで2つの穴を同時に開けていきます。勿論手前は穴は大きく、反対側は穴は小さくあけるようにします。 ②時々マジックを差し込んで、穴が大きくなりすぎないようにします。 |

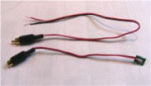

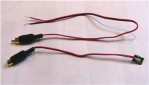

BDアダプターは、おもちゃやラジカセなどを手元のスイッチで動かせるようにするものです。スイッチをボタン式にすれば押してON・手を放せばOFFになりますし、マイクロスイッチを使えば一度押せばずっとONになり、もう一度押すことでOFFにできます。また、スイッチの形状をジョイステック型にすればON・OFFがより楽になります。手や腕に障害があっても、自分の意志でおもちゃを動かして遊んだり、ラジカセ等をつけて音楽を聴いたりすることができるようになるものです。私は、保護者の方からたまたまスイッチの形状の改善を頼まれてBDアダプターを手にしたので、材料や作り方は私流?なものです。 BDアダプターは、おもちゃやラジカセなどを手元のスイッチで動かせるようにするものです。スイッチをボタン式にすれば押してON・手を放せばOFFになりますし、マイクロスイッチを使えば一度押せばずっとONになり、もう一度押すことでOFFにできます。また、スイッチの形状をジョイステック型にすればON・OFFがより楽になります。手や腕に障害があっても、自分の意志でおもちゃを動かして遊んだり、ラジカセ等をつけて音楽を聴いたりすることができるようになるものです。私は、保護者の方からたまたまスイッチの形状の改善を頼まれてBDアダプターを手にしたので、材料や作り方は私流?なものです。※尚、コードは電池で使うものなら細いものでも大丈夫ですが、100Vの家電製品(ラジカセは電池で使う時と通常のコンセントから電気をとる場合があります。)を使う場合は、100Vに対応している太いコードにします。 |

(道具・材料) (道具・材料)銅板(0,1mm厚のもの。ホームセンターに売っています。)、プラグ・ピンジャック(写真の右から2番目のものです。)、2芯のコード、ビニールテープ、はさみ、ハンダづけの道具、 |

(制作の手順) (制作の手順)①(写真左側)ビニールテープをはさみで2㎝弱くらいに長さに切ります。切ったビニールテープを半分に折り曲げて、幅が1㎝くらいのビニールテープにします。 銅板を作ったビニールテープの大きさよりも小さめな大きさにはさみで切ります。(銅板は、0.1mmの厚さなので簡単に切れます。)銅板は、ビニールテープの表側と裏側に貼るので2枚作ります。ここに出ている銅板は裏にのりがついているので、そのまま貼り付けられます。のりが付いていない場合は、接着剤で貼り付けます。大きさは後で乾電池のところにはさみこめる大きさということなので、いくつか違う大きさのものを作っておくといいでしょう。(一度大きさがわかれば、後はその大きさを参考にすればいいわけです。)    ②コードにカッターナイフで真ん中に切り込みを入れます。 ②コードにカッターナイフで真ん中に切り込みを入れます。切り込みが入ったら、左右に引っ張ってコードを2本に分けます。コードは、カッターナイフで芯を傷つけないように弱めに切り込みをいれ、ねじりながらひっぱればコードの被膜がとれてコードの中の芯の部分が出てきます。芯は何本もの細い線が入っていますので、バラバラ状態にならないようねじって1本の線にします。     ③ピン・ジャックとプラグは、左の写真の状態から上の部分をくるくると回すと左から2番目の写真のようにはずれます。コードの皮膜をとった線をピンとジャックのそれぞれの金具にからませます。 ③ピン・ジャックとプラグは、左の写真の状態から上の部分をくるくると回すと左から2番目の写真のようにはずれます。コードの皮膜をとった線をピンとジャックのそれぞれの金具にからませます。  ④ハンダづけの道具を用意してコンセントにつなげたら、はんだづけの先端部分が熱くなるのを待ちます。水を吸い込ませたスポンジに先端をつけてじゅっとけむりがあがったら十分熱くなったので、はんだをコードの線にあてながら溶かしてくっつけます。 ④ハンダづけの道具を用意してコンセントにつなげたら、はんだづけの先端部分が熱くなるのを待ちます。水を吸い込ませたスポンジに先端をつけてじゅっとけむりがあがったら十分熱くなったので、はんだをコードの線にあてながら溶かしてくっつけます。(はんだづけは難しいものではありませんので、誰でも何回かやればすぐにできるようになります。こつは、余りはんだをこんもりとつけないようにすることです。私はハンダ付けが本当に久し振りだったのと、カメラで写真を撮る関係で写真用に何回もつけたのでちょっとこんもり状態になってしまいました。)        ⑤最初に作った銅板にピンジャックのついているコードの反対側の部分をハンダ付けします。2本の線の1本づつを銅板の表側と裏側にハンダ付けします。 ⑤最初に作った銅板にピンジャックのついているコードの反対側の部分をハンダ付けします。2本の線の1本づつを銅板の表側と裏側にハンダ付けします。     ⑥これで完成です。銅板の付いている方をおもちゃ等の電池のところに差し込み、もう一方はスイッチのほうに取り付けておもちゃなどの電源をONにしておけば、後はスイッチを押すことで動かせます。 ⑥これで完成です。銅板の付いている方をおもちゃ等の電池のところに差し込み、もう一方はスイッチのほうに取り付けておもちゃなどの電源をONにしておけば、後はスイッチを押すことで動かせます。 |

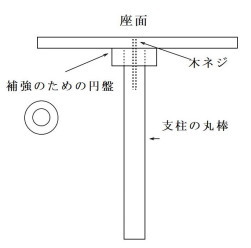

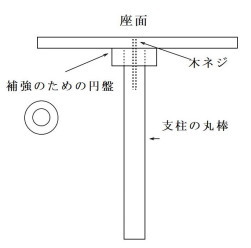

| (道具・材料) シナベニヤ板(3~5㎜厚)、ベニヤ板(9~12㎜厚)、丸棒(太さ30㎜)、木工用ボンド、きり、電動サンダー、電動ドリル、座ぐり(フォスナービット)、クランプ、クランプを使うときの端材、丸板、丸棒、のこぎり、メジャー、木ねじ(5㎝くらいの長さ)、ドライバー |

(制作の手順) (制作の手順)①ベニヤ板(12㎜)とシナベニヤ板(3㎜厚)を貼り合わせます。 木工用ボンドを塗って2枚の板を貼り合わせ、クランプではさんで密着させます。(イスの座面になるシナベニヤ板が傷にならないようにクランプとシナベニヤ板との間に板を入れます。)      ②座面になる板(シナベニヤ板とベニヤ板をくっつけたもの)の大きさは20㎝×20㎝。 ②座面になる板(シナベニヤ板とベニヤ板をくっつけたもの)の大きさは20㎝×20㎝。(少し小さめにしないと子どもたちが座面の端に座って座面の板と脚の部分の棒が壊れやすくなるからです。初めは30㎝×30で作りましたが、座ってみて20㎝×20㎝に変更しました。)  ③座面の板の中央にきりで印を付け、電動ドリルで穴を開けます。脚の部分になる丸棒の中心にも同じ大きさの穴を開けます。穴の大きさは木ねじより小さい大きさにします。 ③座面の板の中央にきりで印を付け、電動ドリルで穴を開けます。脚の部分になる丸棒の中心にも同じ大きさの穴を開けます。穴の大きさは木ねじより小さい大きさにします。④脚の部分の丸棒と座面の板を木ねじで取り付けます。 ⑤補強のための補強用の板の中心に座ぐり(フォスナービット)で丸棒の太さと同じ30㎜の穴を開けます。 ⑥丸棒に補強の板を差し込んでボンドや木ねじで座面の板に取り付けます。これで完成ですが、きれいな色を塗るか水性の透明ニスを塗るといいでしょう。 |

| (道具・材料) 丸い板(100円ショップ。この板の裏側には、板が回転するようにベアリングが入っているでそれは外します。)、円盤状の小さな板(100円ショップ)、木工用のボンド、クランプ、丸棒(直径3㎝)、のこぎり、座ぐり(フォスナービット:直径29㎜)、電動サンダー、木ねじ(長さ5㎝位)、ドライバー |

(制作の手順) (制作の手順)①100円ショップで見つけてきた円盤状の板を2枚ボンドで接着します。(1枚ですと強度が足りないと思います。) ②しっかり接着するために、右の写真のようにクランプで板をはさみます。  ③円盤状の板の中央に電動ドリルで4㎜ほどの穴をあけます。(木ねじの頭が板の下に隠れるようにするため穴の上の方だけ直径6㎜の穴をあけます。次に丸棒の先端にも深さ5㎝ほどの穴を電動ドリルであけます。 ③円盤状の板の中央に電動ドリルで4㎜ほどの穴をあけます。(木ねじの頭が板の下に隠れるようにするため穴の上の方だけ直径6㎜の穴をあけます。次に丸棒の先端にも深さ5㎝ほどの穴を電動ドリルであけます。④円盤状の小さい板(直径5㎝くらいのものでホームセンターや100円ショップに売っています。)を2枚ボンドで貼り合わせたものに、座ぐりで29㎜の穴をあけます。 (丸棒の太さが30㎜ですが、座ぐりで30㎜がないので。29㎜の次は32㎜。右の写真が、座繰り=フォスナービット)   ⑤丸棒の座面に取り付けるほうをサンダーで磨いて29㎜の穴をあけた円盤状の板に入るようにします。 ⑤丸棒の座面に取り付けるほうをサンダーで磨いて29㎜の穴をあけた円盤状の板に入るようにします。⑥座ぐりで穴をあけた円盤に丸棒を差し込んで平らに入っていることを確認してから、円盤にボンドを塗って座面の板にはりつけます。その後、座面の板から木ねじをねじ込んでいき、座面と丸棒を固定します。ボンドが乾燥したら完成です。 |

| (道具・材料) ベニヤ板、丸棒(太いものと細いもの)、細い棒、幅の広いゴム、ヒートン(8個)、円柱状の木(中は穴あき)、水性ペンキ、木工用ボンド、ビー玉、電動サンダー、電動の丸鋸、電動ドリル、布やすり、アクリル板、 |

(制作の手順) (制作の手順)①ベニヤ板(90㎝×60㎝×1.2㎝)にサンダーをかけて表面をなめらかにします。板の真ん中を境にして、丸棒を立てる位置と穴の位置を左右対称に決めます。 穴は電動ドリルで丸棒よりやや細めの大きさにあけます。(例:丸棒が9mmならば穴は8mmであけます。棒の太さと同じサイズのドリルで穴を開けると、棒がするっと落ちてしまうからです。)丸棒は布ヤスリで磨いて差し込む部分を穴に入れながらきゅっとしまるまで細くしまする。 穴は、ビー玉の大きさよりも5mm位大きめのサイズにして、電動ドリルであけます。(ビー玉が入ったら出てしまわないようにするため、ビー玉の大きさよりも大きな穴をあけます。)台の板の周囲は細い板を張って壁にします。発射棒の所はあらかじめ棒の太さよりも大きな穴を開けておきます。   ②ビー玉を発射する部分を左右に作ります。引っ張る棒は、細い棒と手で持つ部分の太い棒を用意します。太い棒に電動ドリルで2~3㎝の深さに穴を開けてボンドでつなげます。 ②ビー玉を発射する部分を左右に作ります。引っ張る棒は、細い棒と手で持つ部分の太い棒を用意します。太い棒に電動ドリルで2~3㎝の深さに穴を開けてボンドでつなげます。発射するゴムは、ホームセンターで売っている太めのゴムを使います。ヒートンを台の板と発射棒に2本ずつ取り付けます。発射棒の先端の四角い木の板(これもドリルで穴をあけて細い棒とボンドでつなげます。)のヒートンと台のヒートンにゴムを入れて作ります。台のヒートンの位置は。やや遠目にすることで、引っ張る力を大きくするようにします。    ③台に取り付けた棒にビー玉を弾く羽(右の写真)を取り付けます。穴の開いた棒の4隅にアクリル板の羽を取り付けますが、面倒なようなら省略してもかまいません。ただの棒が立っているだけでも、ビー玉はあらぬ方向にはじけていくのでおもしろいです。 ④板に水性ペンキで色を塗って完成です。写真の右側の下側に見える三角形の木枠はビー玉が発射台に集まりやすくするためと三角の部分にビー玉を置けるようにするためのものです。 |

| (道具・材料) 100円ショップで買った水切りかご(2個)、不要なCD、ウルトラ多用途ボンド、釣り糸(または、水糸や普通の糸など)、ひも、はさみ |

①2個のざるを重ねて、ざるについている穴の位置を合わせます。 ②右から2番目の写真のように、穴にひもを通してざるが開閉するようにします。ひもは長めにして、上から吊り下げられるします。 ③ざるの底の部分は釣り糸や水引糸で結ぶのが難しいので、瞬間接着剤で貼り付けます。手でしばらく押さえればつきます。  ⑤ざるの横側にCDをつけるときは、CDの穴に糸を通してざるの穴に糸をいれ、くるくると数回まわしてからしばります。 上側はむすばなくても大丈夫です。この大きさのざるですと、ざるの横側にはCD5~6枚使います。結び目はゆるみやすいので、糸は長くしておき、余った分の糸で反対側のCDの糸と結ぶようにすると糸がピント張りやすいです。 ⑦ざるの下側にも1m位ひもをつけておくと、ミラーボールを回転させるときに便利です。ひもをひっぱりつつくるくる回せばミラーボールが回転して上側のひもをねじりますので、手を放せばミラーが自分で回ります。 |

| (道具・材料) スケッチブック、セロテープまたはのり、両面テープ、デジタルカメラ、パソコン、プリンター、画像を拡大するソフト(例:ソースネクストのデイジーズバリ巨大プリントなど)、はさみ、 |

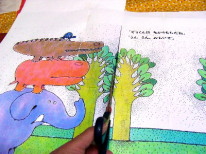

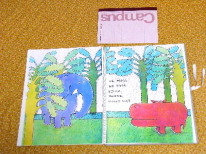

(制作の手順) (制作の手順)①スケッチブックを用意します。(作りたい絵本のページ数分の枚数の用紙が入っていることを確認します。) ②デジタルカメラで絵本の写真を撮り、画像の明るさなどを適切な状態にします。画像を拡大できるソフトを使って、スケッチブックに一杯の大きさになるようにしてプリンターで印刷します。このスケッチブックの場合は、A4用紙で縦2枚×横3枚です。(画像を拡大するソフトは、2000円位で売っていますし、操作法は画面を見ればすぐにわかるくらい簡単なものです。画像のソフトがなくても、最近のプリンターには拡大できる機能がついていますので、それを使えば大丈夫。)   ③印刷した用紙を貼りつけて大きな1枚の画像にします。スケッチブックよりも大きい状態になったら、はみ出した分ははさみで切り落とします。 ③印刷した用紙を貼りつけて大きな1枚の画像にします。スケッチブックよりも大きい状態になったら、はみ出した分ははさみで切り落とします。④スケッチブックに貼るときは、一度スケッチブックの上に置いてみて、大体の真ん中(絵本を見開きにしれ写真を撮ると、本の真ん中の部分が筋になって映りますから、そこを真ん中と考えます。)を決めたらそこをはさみで切ります。 スケッチブックの真ん中の部分に近い方から両面テープを使って貼ります。スケッチブックからはみ出した部分は、はさみで切り落とします。    ⑤各ページとも上記の方法で大きな絵を貼っていきます。 ⑤各ページとも上記の方法で大きな絵を貼っていきます。⑥全部の絵が貼れたら完成です。 ※スケッチブックを使った大型絵本に仕掛けを加えて、動きも楽しめるような工夫も加えると更に通常の絵本とは違いおもしろさが生まれると思います。この「ぞうくんのさんぽ」では、最後に池にみんなが落ちてしまう場面をペープサートにしてみるとおもしろいかもしれません。 |

| (道具・材料) 板(板の厚さは2㎝位あると台として安定した座り心地になります。木の種類は問いませんが、作業しやすいのは柔らか目の木です。ピノス集成材は意外と硬いので、もっと柔らかな木のほうがいいでしょう。ここでは、ピノス集成材と広葉樹のたもを使っています。)、板(厚さ3mmのものを2枚重ねるか厚さ6㎜のものを1枚。土台になる板と板の間にはさみます。)、アクリル板(3mm厚のもの。2mm厚でも大丈夫ですが、その場合、台と台の間にはさむ板の厚さは4㎜になります。)、アクリルカッター、アクリル用研磨剤、電動サンダー(または、布やすりか紙やすり。手作業でやる場合は、やすりを小さな木の板に巻き付けて使うと使いやすいです。)、コンパス、電動のこ(または、のこぎり)、丸棒(太さは自由。台の飾りとしてのアクセントに使います。)、工作用ののこぎり(のこぎりの刃にあさりがついていないものです。) |

(制作の手順) (制作の手順)①アクリル板を立てる土台になる台の部分の板の寸法を入れます。(写真の幅より小さめ) ②台の上側をコンパスで曲線を引いて飾り部分にします。     ③電動のこ(または、のこぎりか電動ジグソーで)で板を切ります。台の部分は2枚で1セットになります。 ③電動のこ(または、のこぎりか電動ジグソーで)で板を切ります。台の部分は2枚で1セットになります。④電動糸のこ(または、糸のこか電動ジグソー)で曲線部分を切ります。 ⑤切った板は電動サンダーで磨きます。特に曲面の部分(アーチのところ)は、電動糸のこですときれいに切るのは難しいので、どうしてもぎざぎざができやすいです。ここは特にきれいに磨きます。初めは30番位の目の粗い布ヤスリを使い、きれになったら180番・240番以上の目の細かい布ヤスリを使います。       ⑥台座の間にはさむ3㎜厚の板を切ります。2枚重ねて6㎜の厚さにします。(6㎜厚の板ですと重ねる必要がないのと見た目もきれいになるので、できれば6㎜厚の板を使うほうがいいです。)これはアクリル板の厚さが3ミリ(アクリル板2枚で写真をはさむので、計6ミリの厚さになります。)なので・・。 ⑥台座の間にはさむ3㎜厚の板を切ります。2枚重ねて6㎜の厚さにします。(6㎜厚の板ですと重ねる必要がないのと見た目もきれいになるので、できれば6㎜厚の板を使うほうがいいです。)これはアクリル板の厚さが3ミリ(アクリル板2枚で写真をはさむので、計6ミリの厚さになります。)なので・・。⑦アクリル板をアクリルカッターか電動糸のこで切ります。(アクリル板は、180㎜×320㎜のサイズを180㎜×160㎜の2枚に切って分けます。アクリル板は2枚でワンセットになります。アクリル板は薄いものですとアクリルカッターで簡単に切れますが、3㎜の厚さがあると手間もかかるし、なかなかきれいには切れなくなるので、今回は電動糸のこを使いました。低速で切ると失敗が少ないです。)       ⑧台の板2枚の間に厚さ6ミリ(または、3㎜を2枚)を挟み込んで木工用ボンドで接着します。クランプを使ってしっかりはさみこみます。台の板が傷つかないように間にいらない板を入れてからはさみこみます。 ⑧台の板2枚の間に厚さ6ミリ(または、3㎜を2枚)を挟み込んで木工用ボンドで接着します。クランプを使ってしっかりはさみこみます。台の板が傷つかないように間にいらない板を入れてからはさみこみます。⑨台の板に飾りのアクセントとなる色の付いた木の棒を入れるので、その棒を土台となる板の厚さより少しだけ長めに切ります。飛び出した部分は、後で工作用ののこぎり(クラフトのこ)で切って、電動サンダーで平らにします。    ⑩台の部分の板を電動サンダーで磨きます。前の板と後ろの板の大きさが余りにも違う場合などの大きな修正の必要なところは、布ヤスリは30番~60番の粗めで磨き、仕上げの磨きは180番以上の目の細かい布ヤスリを使います。 ⑩台の部分の板を電動サンダーで磨きます。前の板と後ろの板の大きさが余りにも違う場合などの大きな修正の必要なところは、布ヤスリは30番~60番の粗めで磨き、仕上げの磨きは180番以上の目の細かい布ヤスリを使います。⑪今回は、集成材は床用ワックスを塗り、たものほうは水性ニスのオークを下地に塗ってから床用ワックスを塗ることにします。床用ワックスは一度塗って乾燥させてから、目の細かい布ヤスリで軽くサンダーをかけ、その後に床用ワックスを塗るという行程を3回繰り返してつやと輝きを出します。 |

ベニヤ板(12㎜厚以上、180㎝×90㎝、4枚を横に並べてボードにします。)、2×4材、ボルト・ナット(径10㎜)、電動サンダー、かんな、電動ジグソー(または、糸のこやのこぎり)、定規、鉛筆かボールペン、電動ドリル、座ぐり(径20㎜)、角材、ゴムの板、 |

(制作の手順) (制作の手順)①デザインを考えます。ベニヤ板を縦に続けて垂直に立てるのでは、児童生徒が落下した場合危険なので、板は横に並べていく形にします。上にどんどん登るのではなく、横に移動していくような形です。 ②手指や足をかける部分の板の形を考えます。板(ボード)との接続はボルト・ナットでおこないます。板(ボード)にボルト・ナット用の穴を等間隔に無数に開けておき、手足をかける部分は自由に場所を変えられるようにします。     ③手足をかける部分(木のブロック)の制作。 ③手足をかける部分(木のブロック)の制作。板の寸法は上の左から2番目の写真を参考にしてください。縦7㎝×横15㎝が基本となる板の大きさです。これはあくまで参考ですので、縦・横のサイズは自由に決めてください。 2×4材で作る手足をかける木のブロックの厚さは2枚重ねることで4㎝くらいです。指や脚がひっかかりやすく・乗せやすくします。厚さもあくまで参考です。穴を開ける所は○印のついたところです。 電動糸のこ(または、のこぎりか電動ジグソー)で決めた形に切っていきます。板の四隅はのこで切って電動サンダーで丸く仕上げます。児童生徒が角張った部分でけがをしないようにするため、板全体が丸みをおびたようにします。板は厚さを作るため、2枚を重ねて1枚の板にします。      ④ボルト・ナットを通す穴を2カ所開けます。ボルトの頭が出ないように、座ぐりで穴(径20㎜)を1㎝くらいの深さにあけてからボルトの通る穴(径10㎜)をあけます。その後、電動サンダーできれいに磨き板に丸みをつけます。(板に丸みをつけるのは、万が一にもけがをしないようにです。) ④ボルト・ナットを通す穴を2カ所開けます。ボルトの頭が出ないように、座ぐりで穴(径20㎜)を1㎝くらいの深さにあけてからボルトの通る穴(径10㎜)をあけます。その後、電動サンダーできれいに磨き板に丸みをつけます。(板に丸みをつけるのは、万が一にもけがをしないようにです。)児童生徒の注意を引きやすくするため、手足をかける板には、赤・青・黄色等の色を水性ペンキで塗ります。(水性ペンキを塗るのは最後でもかまいません。)   ⑤ボードの強度を増す為に角材をボードの裏側に取り付けます。 ⑤ボードの強度を増す為に角材をボードの裏側に取り付けます。⑥ベニヤ板に手足をかける板にあけた穴と同じ間隔で穴を無数に開けます。(木の板=ブロックに明ける穴の位置の寸法をとっても、微妙に穴の位置はずれてしまいますので、ブロックと穴を一致させるために、NO1・NO2・NO3というように番号をボードの穴の所と木のブロックに書いておきます。) ⑦体育館の肋木に設置するため、クライミングボード(ベニヤ板)に肋木に引っかける部分(大型のL字金具)を作ります。L字金具はホームセンターで購入。ボルト・ナットでボードに取り付けるので、ボルトようの穴を金具に2カ所あけていきます。(今回は、直径11㎜の金属用のドリルの刃を使いました。ボルトは直径10㎜を使います。)      ⑧体育館の肋木に設置するため、クライミングボード(ベニヤ板)に肋木に引っかける部分(大型のL字金具)を写真の右から2番目のように取り付けます。 ⑧体育館の肋木に設置するため、クライミングボード(ベニヤ板)に肋木に引っかける部分(大型のL字金具)を写真の右から2番目のように取り付けます。⑨クライミングボード(ベニヤ板)の下側の床に接する面にゴムの板を張り付けて体育館の床面を傷つけないようにします。 |

(道具・材料) (道具・材料)園芸用のプランター(大きいので優勝トロフィーにします。)、丸いペットボトル(炭酸飲料の入っている大きなペットボトルです。)、丸いボトルや四角いボトルで大きさは色々。接着剤、カッターナイフかはさみ、アサヒペンのメッキ調スプレー(金色・銀色・銅色)、ビニールテープ、新聞紙、棒など ※発泡スチロールは、スプレーで着色すると表面が溶け出してしまうので使えません。 |

| (制作の手順) ①インターネットでどんなトロフィーがあるのか調べます。または、学校にある本物のトロフィーを参考にして、優勝トロフィーのイメージを考えます。 ②カラースプレーで色塗りする準備をします。(風のない日を選んで新聞紙の上に角材等の棒などを置いてその上にポットやペットボトルを置きます。新聞紙に直接置くと、たれてきたペンキが新聞紙ごとくっついてしまいます。)     ③スプレーは1回塗りでもいいのですが、使っているうちに塗料がはがれることやきれいに仕上げることを考え、下地塗りをします。今回は、優勝カップは金色に塗りますが、下地は銅色にしておきました。勿論、金色に塗ってもかまいません。ペットボトルのほうは、2位・3位用のトロフィーにする予定なので、金色ではなくて銀色を塗りました。 ③スプレーは1回塗りでもいいのですが、使っているうちに塗料がはがれることやきれいに仕上げることを考え、下地塗りをします。今回は、優勝カップは金色に塗りますが、下地は銅色にしておきました。勿論、金色に塗ってもかまいません。ペットボトルのほうは、2位・3位用のトロフィーにする予定なので、金色ではなくて銀色を塗りました。④トロフィーに貼る「優勝」等の文字を一太郎等のワープロソフトで作ります。印刷したら楕円に沿って切り取り、トロフィーが全てできたら、接着剤で貼りつけます。学校の校章は、「学校要覧」などにあるのでデジカメで撮って、大きさはコピー機等で調整します。紙のまま貼るとかっこよくないので、1㎜~2㎜厚のゴム板にボンドで貼りつけます。そのまま貼るとぽろっと落ちてしまいますので、ひもでぐるぐるまいて一晩おいておけばしっかりつきます。 ⑤塗装が乾いたら、2回目の塗りをおこないます。優勝トロフィーは金色のスプレーで塗ります。スプレーは30㎝位離して吹き付けた方が、きれいに塗れます。(近すぎるとペンキがたれてしまいきれいになりません。)     ⑥プランターの上部がこのままですといかにも園芸用のものを使った感じがしますので、上の部分は左の写真のようにのこぎりで切り落とします。のこぎりを上のふくらんでいる部分に押し当てるようにすると簡単にきれいに切れます。切った後は、切った断面にやすりを1回かけておきます。 ⑥プランターの上部がこのままですといかにも園芸用のものを使った感じがしますので、上の部分は左の写真のようにのこぎりで切り落とします。のこぎりを上のふくらんでいる部分に押し当てるようにすると簡単にきれいに切れます。切った後は、切った断面にやすりを1回かけておきます。   (ペットボトルのトロフィー) (ペットボトルのトロフィー)大きな丸いタイプのペットボトル(コーラ等の炭酸飲料のボトル)でトロフィーの上の部分を作ります。 ①ビニールテープをボトルの左右に貼ります。長さは15㎝位。 ②カッターナイフか大きなはさみでテープに沿って切ります。手を切らないように、できれば手袋をすると良いでしょう。    ③テープの先端部部は丸く切ります。 ③テープの先端部部は丸く切ります。④メッキ調スプレーの銀色を塗ります。 ⑤テープを貼ったトロフィーの耳の部分を折り曲げて、瞬間接着剤でつけます。この部分が、右の写真のカップの赤い飾りになります。接着剤で付かない場合は、きりで赤い部分の先端に2カ所穴を開け、ペットボトルの方にも同じように穴をきりであけて、細い針金でピンのようにして取り付けます。 きりや千枚通しで穴をあけずらい場合は、千枚通しやきりの先端をライターの炎で熱くし、ペットボトルに押しつければ穴は簡単にあきます。 ⑥ペットボトルのキャップと下にくる台の部分になるペットボトルのキャップを瞬間接着剤でくっつけます。 ⑦ペットボトルのキャップをはめてビニールテープを巻けば完成です。 |

| (道具・材料) 段ボール箱(2)、布ガムテープ、木の球、水性ペンキ、アルミのパイプ(管)、針金、折り紙、のり、はさみ、円を切るカッター |

(制作の手順) (制作の手順)①テニスボール大の木の球(ホームセンターに売っています。ダイソーの木の玉でもOK)に水性ペンキを塗っておむすびらしくします。 ②段ボール箱に穴を空けるため、アルミの管の口を押し当ててボールペンで円を描きます。 ③円を切るカッターで段ボールを切り、穴を空けます。(段ボール箱の穴と段ボール板の穴) ④アルミ管を適当な長さではさみで切って、段ボール板の穴に差し込みます。アルミ管の口をはさみで切って広げます。これを穴の所に合わせていき、布ガムテープを貼って固定します。       ⑤アルミ管を木琴の長さより10㎝位長めにはさみで切ります。アルミ管の上側をはさみで切ってから、手で押し広げます。 ⑤アルミ管を木琴の長さより10㎝位長めにはさみで切ります。アルミ管の上側をはさみで切ってから、手で押し広げます。⑥木琴をアルミ管の中に入れて、木の球が木琴からこぼれ落ちないように壁を作ります。 ⑦少し傾斜ができる程度に木琴の入っているアルミ管を針金で吊ります。針金は段ボール箱の側面に穴を空けて木琴の下に通します。   ⑧補強の為、段ボール箱の外側に同じサイズの段ボール箱を押し込んでいきます。入りづらい時は外側の段ボール箱に切り込みを入れればすっと入って行きます。 ⑧補強の為、段ボール箱の外側に同じサイズの段ボール箱を押し込んでいきます。入りづらい時は外側の段ボール箱に切り込みを入れればすっと入って行きます。⑨段ボール箱の穴の所に折り紙をちぎって貼り、おむすびの入る穴の雰囲気を出します。アルミ管の最後には、おむすび=木の球の落ちるところにステンレスのボウルを置いて完成です。 |

| (道具・材料) 竹、ベニヤ板(15㎝×60㎝、2枚)、ベニヤ板(30㎝×30㎝、12㎜厚、2枚)、木の棒か金属の棒、コンパス、メジャー、水性ペンキ、木工用ボンド、電動サンダー、電導糸のこ、L字金具(8本)、木ねじ(長さ9㎜) |

(制作の手順) (制作の手順)①ベニヤ板(60㎝×30㎝、12㎜厚)を切って60㎝×15センチの板を2枚作ります。 ②それぞれの板に竹を置いたり差し込んだりする円(または半円)をコンパスで描きます。(竹の太さが6㎝でしたので、円の大きさは8㎝にしました。) ③糸のこの刃が板にはいるように、板に電導ドリルで適当な大きさの穴を開けます。電導糸のこで半円部分(板の一番上に竹を置くとき用の半円です。))と円の部分を切ります。     ④サンダーをかけて板の表面を滑らかにします。サンダーをかけるのは、板の表面を滑らかにしてペンキののりがよくなるようにすると共に、板のささくれをきれいにとってけがをしないようにするためです。勿論、円の部分もサンダーを回すように使ってささくれをとります。 ④サンダーをかけて板の表面を滑らかにします。サンダーをかけるのは、板の表面を滑らかにしてペンキののりがよくなるようにすると共に、板のささくれをきれいにとってけがをしないようにするためです。勿論、円の部分もサンダーを回すように使ってささくれをとります。⑤右の写真のように、棒を竹の中に差し込んで中の節を取ります。節は結構硬いので、ゴンゴンと棒を突かないとなかなかとれません。    ⑦水性ペンキで塗って完成です。 |

| ゆらゆらキャスターと名付けましたが、普通にキャスターのひもを引き手が引っ張るだけではゆらゆらとはなりません。引き手がひもを左右に振って引っ張ることで、1台目のキャスターボードと2台目のキャスターボードがゆらゆらと揺れる訳です。普通にキャスターボードを2台つなげれば同じようにゆらゆらと左右に揺れますが、2台(3台)のキャスターボードのサイズを小さくすることで、揺れの幅が大きくなるというものです。引っ張る大人は大変ですが、ただ直進するキャスターボードよりも子どもたちには蛇のようなっくにゃくにゃした動きのほうが楽しめると思います。 |

| (道具・材料) ベニヤ板(15mm厚、90㎝×45㎝)、キャスター(可変式)、水性ペンキ各色、水彩用の筆、油性マジック(黒)、水性ペンキ用の刷毛、電動サンダー、電動ドリル、のこぎり、木ねじ、ドライバー、ボールペン、カーボン紙 |

(制作の手順) (制作の手順)①ベニヤ板の寸法を決めます。(90㎝×45㎝、厚さ15㎜のベニヤ板が使いやすいです。この板を切って45㎝×45㎝の板を2枚作ります。3台以上つなげたい場合は、45㎝×45㎝の板が台数分必要になります。) ②ベニヤ板の四隅をカットして電動サンダーで丸みを付けます。(万が一に人等にぶつかった場合を考えて、とがった部分はなくすようにします。ここでは角から2㎝のところに印を付けています。板の裏側も同じようにサンダーをかけて、ささくれなどで子どもたちが手にけがをしないようにします。)   ③キャスターボードを引っ張る時用と2台のキャスターボードを連結させるため用のひもを取り付けるための穴を板の前方と後方に2カ所ずつあけます。(電動ドリルでの穴開けをスムーズにする為、きりで穴を開けておきます。) ③キャスターボードを引っ張る時用と2台のキャスターボードを連結させるため用のひもを取り付けるための穴を板の前方と後方に2カ所ずつあけます。(電動ドリルでの穴開けをスムーズにする為、きりで穴を開けておきます。)④板の表面(と裏側)に電動サンダーをかけて、板の表面を滑らかにします。 (サンダーがけが終わったら、乾いた布やミニタオルのようなもので削られた板の粉を拭き取ります。粉を拭き取らないとペンキがきれいにのりません。)  ⑤板の表面に水性ペンキを塗ります。 ⑤板の表面に水性ペンキを塗ります。   ⑥板の表面に塗った水性ペンキが乾いたら、板に子どもたちの好きな「ドラえもん」や「ノンタン」や「トーマス」等の絵を描きます。カーボン紙を使って元の絵を板に写し取ります。(※詳細は、このページの「ベニヤ板に子どもたちの好きな絵を描く」を見てください。) ⑥板の表面に塗った水性ペンキが乾いたら、板に子どもたちの好きな「ドラえもん」や「ノンタン」や「トーマス」等の絵を描きます。カーボン紙を使って元の絵を板に写し取ります。(※詳細は、このページの「ベニヤ板に子どもたちの好きな絵を描く」を見てください。)今回は、天気が悪い日が続いたので、絵は描かずに青と黄色の水性ペンキを塗りました。絵は後で描く予定です。 ⑦板の底側にキャスター(自在キャスター)を4個取り付けます。右の写真のように台になる板を取り付けてその上にキャスタを取り付けます。 ⑧キャスターボードにひもを取り付けて完成です。 ※「自在キャスター」は、直進タイプではなく、色々な方向に進めるタイプのものです。 |