| このページでは、「教材・教具の制作が初めて・・。」という方や「やったことはあるけれど、もっと子どもたちに合ったいいものが作りたい!」という方々の参考になるように、制作の手順を0から完成まで写真・図解等の説明を付けて、だれでもわかるようにすることをねらいとしています。(作品紹介では、細かな点まで説明できませんので。) |

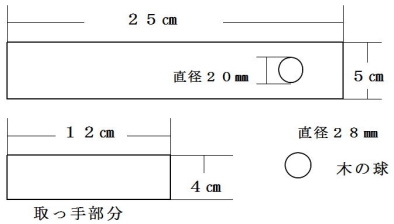

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)の木の玉、集成材(他の木材でもOK。なるべく硬い木がいいです。)、のこぎり等、ボンド、木ねじ、蝶番、定規、ペン |

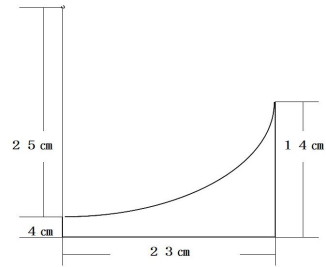

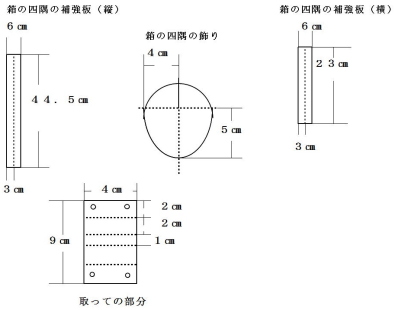

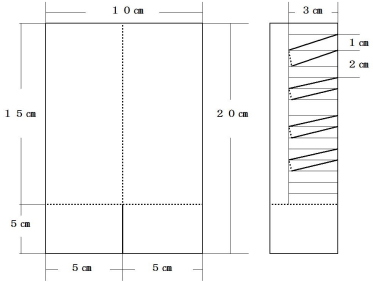

① 左の寸法図のようにして各板を2枚ずつ作ります。25㎝の板の方は、板の厚さが2㎝以下のようなら2枚を重ねるか、もっと厚みのある板や角材を使った方がいい音が出ます。 ②木の玉は、ボール盤で板に穴を開けボンドを入れてから板に埋め込みます。木の玉は板と当たる部分なので、その衝撃に耐えられるように埋め込む方法がいいでしょう。 ③25㎝の板を蝶番でつなげます。 ④持ち手の部分(取っ手の部分)をボンドと木ねじで板に貼り付ければ完成です。 |

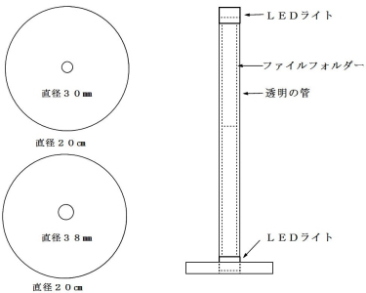

ホームセンターで売っている透明の管(アクリルの管・穴の内径が25㎜。1700円位)、ダイソーで売っている左の写真の「ショートランチャー9LED」・「インテリアライト」を各2個・クリアフォルダー(半透明のものでA4版かA3版。A3版の方がいいでしょう。)」、板、ボール盤(電動ドリルでは垂直に穴は開けられないので)、ビニールテープ、コンパス、はさみ |

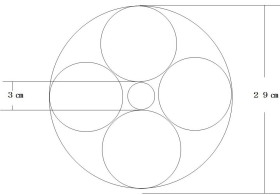

① 木の円盤は左の寸法図のように穴を開けます。左の図の上の円盤は穴が30㎜と小さい方で、ショートランチャー用の台です。台の板は2枚作ります。ライトの光る色は白色のみになります。 左下の円盤は、穴が38㎜(板は2枚作ります。)のほうでインテリアライトを使ったイルミネーション・バー・ライトになります。こちらは、色々な色で光ります。 右の写真のように、切ったファイルフォルダーを丸めて管の中に挿入します。1枚目を挿入した後に2枚目を入れていけばキュッと入っていきます。(半透明のクリアフォルダーを何故入れるかというと、クリアフォルダーを挿入しないと管全体がボーッとした輝きにならないからです。入れない状態では管の上下が光るだけで、管全体は光りません。) ④透明の管にビニールテープを巻いてインテリアライトの太さと同じようにしてから、テープでライトも巻いて固定します。これを管の上下でおこないます。(右側の写真は、ショートランチャー9LEDの場合です。) ⑤土台の板の穴に透明の管を差し込んで完成です。 |

| (材料・道具) ダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)・両面テープ・卵を入れるステンレスの小さい容器、鏡面タイプのアクリル板か0.5㎜厚のアルミ板(ホームセンター)、定規、ハサミ、鉛筆等のペン |

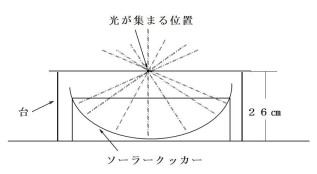

①A3厚紙に1辺が15㎝の正五角形を1個と正三角形10個描きます。(※正五角形の書き方は、Internetで調べてください。) 左の写真は正五角形と正三角形の貼り方を簡易的に表しているので、「のりしろ」部分は作ってありませんが、のりしろ部分を忘れずに描きます。 ②左の写真のように正五角形に正三角形を両面テープで貼っていきます。鏡面仕上げのアクリル板またはアルミ板は、最後に貼るよりも正三角形・正五角形を厚画用紙で作った時に貼ってしまいます。 ③写真の右側が変形ドーム型の完成の形になります。 卵等を入れる容器は、ダイソーで売っているステンレスの蓋付きの容器を使っています。金属製だと熱伝導率がいいですから。蓋は外してラップをかけて使います。 |

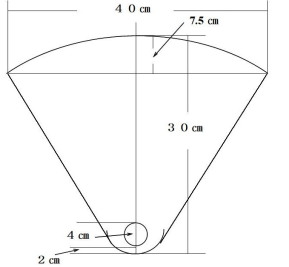

| (材料・道具) ダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)、ホームセンターで売っている0.3㎜厚のアルミ板(40㎝×60㎝)、強力両面テープ、速乾のボンド、はさみ、コンパス(大きな円が描ける自作のコンパス・・「その他の教材・教具」のページに作り方が載っています。)と通常のコンパス、ボルト・ナット、鉛筆等のペン、定規・デザインナイフかカッターナイフ 、 |

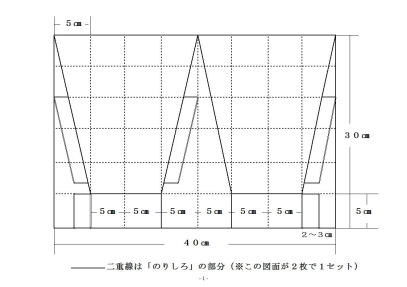

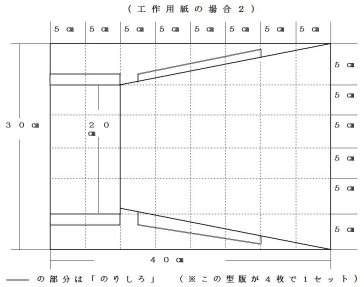

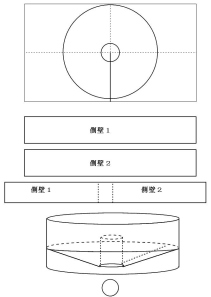

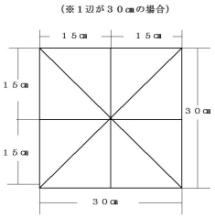

(制作の手順) (制作の手順)①左の展開図 |

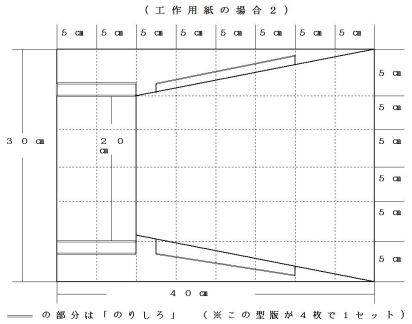

| (材料・道具) 工作用紙・ボンド、はさみ、ペン、定規・アクリル絵の具等の絵の具・スポンジ |

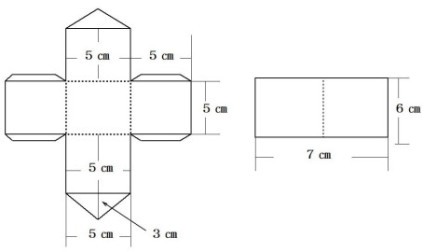

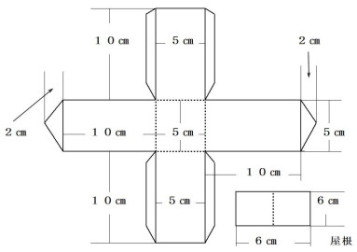

(制作の手順) (制作の手順)①左の展開図の左側は小さな家・右側は背の高い家(教会等)になります。工作用紙に展開図を描いてはさみで切り型紙を作ります。 ②工作用紙に型紙を当てて鉛筆等でなぞって、家を児童・生徒の人数分(例:子どもが6人ならば、6×2とか6×3)だけ描きます。障がいの軽いお子さんの場合は、展開図をはさみで切るのは自分で行うようにし、障がいの重いお子さんの場合は、先生方であらかじめ切っておいてあげます。 ③スポンジに絵の具を少量ずつつけてポンポンと叩くようにして家に色をつけます。(※絵の具はスポンジで叩いてつけることで土壁のような質感が作れます。すーっと絵の具をのばすとのっぺりした感じにしかなりません。)色付けは、赤・青・黄色・黒等の色を初めにつけるようにします。白い色は雪を表しているので、初めの色をつけた絵の具が乾いてからつけるようにします。 ④家に窓を作ります。デザインナイフかカッターナイフで切って窓にします。窓の形は自由です。 ⑥屋根になる工作用紙に白い絵の具をつけます。スポンジに絵の具をつけてポンポンと叩くのは家と同じです。 ⑦屋根と家の絵の具が乾いたら家に屋根を乗せて完成です。 |

ホームセンターで売っている2×4材、電動ジグシーか糸のこか電動糸のこ、電動ドリルかボール盤、座繰り、バイス、赤鉛筆、消しゴム、定規、クラフトのこ、布ヤスリ、100円しょっぷで売っている木の工作材料の小さい円柱と木の球、丸棒(太さは3~5㎜くらい)、ボンド |

①2×4材にF-1カーの大雑把なデザインを赤鉛筆で描きます。 ②2×4材の両サイドにタイヤ用の穴とタイヤの軸(丸棒)が入る穴をあけます。(2×4材を固定する為、バイスで挟んで固定します。) ④ドラ-バーの乗る場所に座繰り(フォスナービット)で穴をあけます。 ⑤100円ショップの木の円柱に車軸用の穴をドリルであけます。 ⑦タイヤの軸の長さが決まったらボンドでタイヤと軸を固定します。ドライバーは、ダイソーで売っていた木の玉をボンドで貼り付けます。 ⑧布ヤスリでボディを磨いたら完成です。(※透明のニスを塗るとボディーがきれいになります。) |

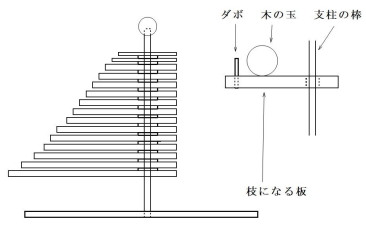

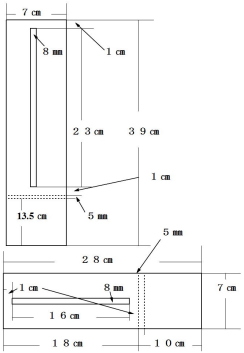

| (材料・道具) 丸棒(直径15㎜、長さ90㎝)、廃材(2㎝厚、30㎝×30㎝位で300円くらい。ホームセンターの木材コーナーで)、平座金(穴の径16㎜)、板(厚さは1㎝、幅3㎝、長さ91㎝を10本くらい)、電動サンダー、電動糸のこか電動ジグソー、ペン、定規、電動ドリルかボール盤(垂直に穴をあけるにはボール盤でないと難しいです。)、ボンド、タボ(直径8㎜、長さ30㎜と直径10㎜のもの)、金色のスプレー(メタリックという種類が金属ぽくてきれいです。)ナイフかカッターナイフ、コンパス |

①廃材でちょうどいい厚さと大きさのものがあったので、当初シナベニヤ板とベニヤ板を貼り合わせて使う予定でしたが、こちらのほうが安価なので廃材を活用。 コンパスを使って板に円を描きます。円の大きさは20㎝くらいですが、これは自由に決めて下さい。電動ジグソーか電動糸のこで円状に切ります。 ②電動サンダーで板を磨きます。 ④板の中央に電動ドリルかボール盤で穴(直径12㎜)あけます。ここに支柱になる丸棒を後で差し込むわけですが、丸棒と同じ大きさの穴をあけるとぐらぐらしやすいので、あえて丸棒の太さよりも小さな穴をあけ、丸棒はナイフで削って穴の大きさに合わせます。こうすることで丸棒の支柱がきゅっと入っていきます。 ⑥支柱の一番下になるところに使う台座の部分を作ります。(※写真の右から3番目)ジグソーか糸のこを使って板を丸く切り、支柱と同じ太さの穴をあけます。サンダーできれいに磨きます。この部分がないと枝の部分の板の一番下が底板に落ちてしまうのでストッパー替わりです。 ⑦枝にあたる板に支柱を通す穴をあけていきます。穴の位置は端から3㎝の所にあけていきます。板の一番長いものは15㎝で、1枚ごとに1㎝ずつ短くしていきます。このとき同じ長さの板を3枚ずつ作ります。板の数が少ないとくるりときれいに支柱のまわりをまわってくれないからです。玉がころがりやすく、見栄えもよくするためです。 ⑨15㎝・14㎝13㎝・・・と切ったツリーの枝に当たる部分の支柱の穴とは反対側に、木の玉の落下を防ぐダボを入れる穴をあけます。ダボの太さは8㎜。穴をあけたらダボにボンドを少量つけてダボを差し込んでいきます。 ⑩枝に当たる板を長い方から支柱に差し込んでいきます。板と板の間には平座がねを入れます。平座金が板(枝)と板(枝)の間に入ることで数㎜の段差ができるので、枝の動き(枝をくるりと広げて玉が転がる道?を作る)がスムーズになります。ただ、座金が1個35円するので、20個使えば700円かかってしまうのが痛いところです。時間があれば3㎜厚くらいの板で作ったほうが手間はかかりますが、安上がりになります。 (左の写真の上部に玉がついているものは、作業学習で作る見本) |

集成材等の板、100円ショップで売っているカーテンに取り付ける樹脂製の輪っか(カーテンリングの1番大きいもの)、クラフト鋸、のこぎりか電動丸鋸、ボール盤か電動ドリル、紙(布)やすりか電動サンダー、印をつける赤鉛筆等のペン |

①板の大きさは特に決めていないので、自由に。下の写真の緑のボードは、25㎝×20㎝位です。 ②カーテンリングの突起部分(金具を通す穴の開いている部分)をクラフトのこぎりかのこぎりで切り落とします。これできれいな輪っかになります。 ③カーテンリングをクラフトのこで右の写真のように切ります。切る幅は、板の厚さよりも少し大きめです。板の厚さが2㎝なら切り取る幅は2㎝以上ないと、リングがスムーズに回転しません。穴をあけてからリングを通して適当な幅になっているか確認します。幅が狭いようなら少し切って広げます。 ⑤一番初めの穴が開いたらそこにリングを入れ、リングの先端をコンパスのようにぐるり回して、届くところに印をつけて穴をあけます。届くところは1カ所ではないので2~3カ所開けておくとおもしろくなります。 ⑦①番目の穴からリングを移動して最後の穴からリングが取れるか試し、OKだったら偽物のダミーの穴をあけます。 ⑧電動サンダーで板を磨いたら完成です。 |

| (材料・道具) 厚さが0.5~1㎝の板。(縦4㎝・横30㎝)、電動ジグソーか糸鋸(のこぎりでも可能)、電動サンダー(紙やすりか布やすりでもOK)、定規、赤鉛筆等の印をつけるペン、きり、雲形定規(あると便利)、小刀かナイフ、キリ、たこ糸、木工やすり(なくてもOK) |

①うなり木の寸法は、厚さが0.5~1㎝・縦4㎝・横30㎝です。 ②曲線の部分は、雲形の定規を使うと描きやすいです。(※写真の右と真ん中) ③電動ジグソーか糸鋸で形を切ります。(のこぎりの場合は、少しずつ余分な部分を切っていきます。手間がかかるので、電動ジグソーか糸鋸のほうが楽です。) ⑤ある程度丸みがついたら、木工やすりでより羽のようになるように削ります。 ⑥電動サンダーか紙やすり(または、布やすり)でうなり木の表面を磨きます。 ※うなり木に色や模様を描くとなかなかいい感じになります。左側の写真は、アクリル絵の具で色や模様を描いたものです。 (遊び方)室内は危ないので、外に出て周囲に人がいないのを確認したら、うなり木を下に垂らしてゆっくり回します。回転スピードを変えると独特の音色を発します。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているA3の厚紙(厚画用紙)7~8枚、強力両面テープかボンド、定規、ペン、はさみ、カッターナイフかデザインナイフ(両方ともダイソーで売っています。)、ポンチか穴開けパンチ、アサヒペンのメッキ調スプレー(シルバー) |

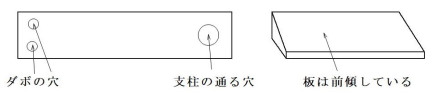

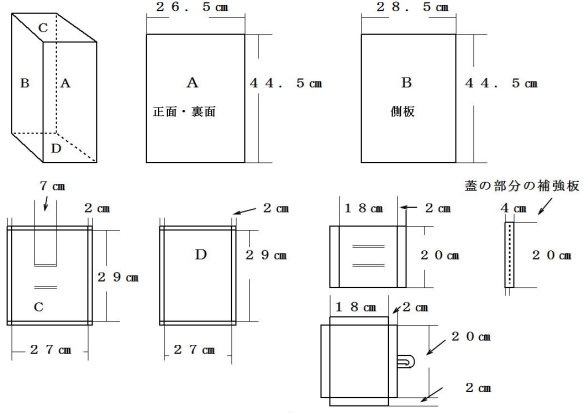

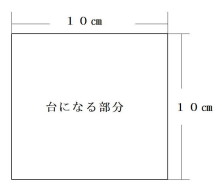

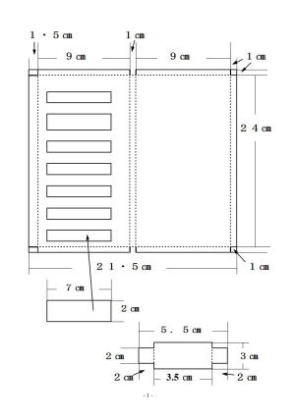

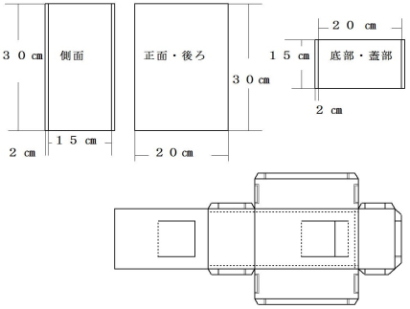

(制作の手順) (制作の手順)①左のイラストが寸法図になっています。箱の正面・裏面・側面・蓋部分・底部分・補強板箱の角の飾り、取っての部分になります。厚画用紙をこのパーツごとに作ります。 ②箱の組み立てで底の部分・蓋の部分を除いた正面・裏面・側面を貼り合わせます。 ③底の部分を作って上の箱の部分を貼り合わせます。 ④底の部分を貼ったら、上の蓋の部分を作りますが、蓋の部分は貼らないで乗せる形にします。貼ってしまうと投票用紙が取り出せなくなるからです。 ⑤底の四隅と蓋の部分の四隅に飾りの部分(下の写真の左から2番目)を貼ります。 ⑥箱の取っての部分(下の写真の右側と右側から2番目)を組み立てます。取っての四角の持ち手を留める部分の小さいな丸の画用紙は、穴開けパンチか革に穴を開けるポンチで作ります。(ポンチは、100円ショップのダイソーでも売っています。) ⑦蓋の所に投票用紙を入れる線状の穴をカッターナイフで切り取ります。蓋の上に貼り付ける鍵がかかる蓋にも線状の穴をカッターで切って作ります。 ⑨蓋のカバーを取り付けます。 |

100円ショップで売っている民芸品のコマ(コマを軸に使いますが、コマがないときは、丸棒かダボを使います。)・段ボールカッターかはさみ、使わなくなったCDか格安で売っているCD、段ボール板かベニヤ板、両面テープ |

①段ボール板かベニヤ板を円形に切ります。段ボールは、段ボールカッターで切ると切りやすいです。100円ショップでも売っていますが、ホームセンターで売っている段ボーカッターのほうが、値段は高くなりますが切れ味はいいです。ベニヤ板の場合は、糸のこか電動ジグソーで円形に切ります。今回は直径30㎝位です。 ④部屋を暗くして円盤を回転させたら、懐中電灯の光をCDに当ててみます。当てる場所を変えて一番きれいに光るところを探します。(真上から当てるのが一番良い感じです。) |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている2×4材・幅3㎝位の薄い板、ひも、電動ドリル、紙やすり(布やすり)、のこぎり、定規、ペン、バケツ・熱湯 |

①薄い板を曲げる為の型を作ります。(一度作れば、板を曲げるときに使えます。)2×4材に赤鉛筆で曲げる為のカーブと反対側にひもをかける為のぎざぎざを描きます。(カーブの曲がり具合は、完成した時の曲がり具合を考えて描きます。ひもをかける方のぎざぎざは、ひもがはずれないようするためですので、特に角度等気にする必要はありません。) ②電動ジグソー等を使って曲線に切ります。反対側のひもをかけるところはのこぎりで切ります。 ⑤板をバケツの中に入れ、熱湯を入れます。1時間ほど入れておきます。 ⑥熱湯から板を出し、曲げる為の型のカーブの所に押し当て、ひもでしばります。2 ⑦ひもをとると、右の写真のように板はカーブした状態になっています。 ⑧スタンドの台になる部分を作ります。(写真の台座は2×4材をのこぎりで切ってからサンダーで磨いたものです。) ⑨曲げた板をボンドで台座に貼り付けると完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている障子紙、アクリル絵の具やポスターカラー等の絵の具、絵筆、はさみ、ダイソーで売っている猫よけのマット・厚画用紙、両面テープ |

①箱は厚紙(厚画用紙)で作りましたが、もし面倒であればダイソー等で売っている箱でもかまいません。ただ、箱が大きくなると、その分たくさんお花を作らなければならないので、白い厚画用紙で箱を作った方が良いでしょう。作品例の箱は、小さい方が10×10×5㎝・大きい方が14×14×6㎝です。 ②障子紙で花を作ります。正方形(大体でOK)に障子紙を切ります。(ここでは10×10㎝と15×15㎝位です。) ④右上の写真のようにはさみで丸く切ったら、障子紙を広げます。広げたらはさみで真ん中まで切ります。 ⑤切ったところから、左の写真の右のように丸めていきます。丸まったら花はOKです。箱にたくさん花を詰めるので、40個くらいは作ります。数が多いのは、花は2個で一つになるからです。花が1個だときれいに見えませんから、1個の花の中にもう1個を差し込んで一つの花に見せます。(※色水に浸す際は1個ずつ行います。2個をひつつにするのは乾燥が終わってからになります。) ⑦花を水の中に入れてから取り出して水を切ります。その後、色水の方に入れます。 ⑨花が乾いたら、花にもう1個の花を差し込んで一つの花にします。 ⑩花を箱の中に入れて花籠にします。もし花が動いてしまって入れるのが難しい場合は、猫よけマットを箱の底の大きさに切って箱の中に入れると、花が簡単に入れられるようになります。これで完成です。 |

| (道具・材料) 牛乳パック2箱、ホチキス(ステプラー)、はさみ |

(制作の手順) (制作の手順)①牛乳パックの上のふたの部分をはさみで切り取ります。 ②横のところをはさみで切って右の写真のようにひろげます。     ③十字に広げたパックの紙を1㎝くらいの幅で重ねてホチキスでとめます。 ③十字に広げたパックの紙を1㎝くらいの幅で重ねてホチキスでとめます。④補強のために、もう1箱から①と②の手順で横だけの紙を作ります。 ⑤横に長い紙は、ボールの横になる部分になるようにしてホチキスでとめたら完成です。 とめるときは、最初に1カ所だけとめて全体が丸くなるように意識しながら順にとめていくといいでしょう。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っている白い厚紙(厚画用紙)・工作用紙、アサヒペンのメッキ調スプレー(金か真鍮色)、はさみ、ボンド |

①工作用紙を1㎝幅にしてハサミで切って、板状のものを作ります。 ②ボンドで2枚を貼り付けます。この2枚重ねのものを何本か作ります。(作品によって使う本数は変わるので、少し多めに作るといいでしょう。 ③縦の柱部分と横の軒の部分は、看板の部分を支えるため丈夫にしなければいけないので、厚画用紙を4~5枚重ねてボンドで貼って作ります。(※左の図のように縦と横の部分をボンドで貼った後に、2枚重ねの工作用紙か厚画用紙でL字型を作り、接着する上側と中側にボンドで貼って補強します。これをしておかないと、看板部分の重みで縦・横の柱部分が折れてしまいます。) ⑤円盤状のものや右の写真の看板のピッケル・ザイルは工作用紙に絵を描いてハサミで切ってからボンドで貼っています。 ⑥ボンドが乾いたら、アサヒペンのメッキ調スプレーで色をつけます。ペンキが乾いたら完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)のプラスチックスプーン30本入り、ウルトラ多用途ボンドか両面テープ |

①左の写真のように、スプーンの柄の部分を手で折り曲げて、すくう部分を取ります。これを3本。 柄の部分がついたままのものを1本用意します。チューリップ1個にスプーンを6本使います。 ②真ん中の写真のようにスプーンのすくう部分3個で花びらを作ります。真ん中の花びら(スプーンのすくう部分)にウルトラ多用途ボンド(または、両面テープ)で残りの2個を貼り付けるわけです。 柄のついたままのスプーンも同じように2個のすくう部分をウルトラ多用途ボンド(または、両面テープ)で貼り付けます。 ④スプーンの柄の部分に、すくう部分を取ってしまった柄2本を輪ゴムでとめれば完成です。輪ゴムではなく、ウルトラ多用途ボンドで貼ってもOKです。 |

| (材料・道具) 100円ショップの厚紙(厚画用紙)か工作用紙、定規、はさみ、ペン、両面テープかのり |

① 左の寸法図のように厚紙(厚画用紙)か工作用紙を切ります。 (10㎝×20㎝) 厚画用紙よりも工作用紙のほうが作りやすいのでお勧めですが、工作用紙の場合は最後に色を塗らないと、線の目盛りが目立って今一の仕上がりになります。 ②下側の5㎝幅の中央の線を5㎝切ります。切り込んだところがペンホルダーの台に貼る部分になります。 ③斜めの切り込みを入れます。左から2番目の写真のように工作用紙で型紙を作っておけば、その型紙の切り込みをペンでなぞるだけですみます。 ④斜めの切り込み部分をハサミで切り、内側に押し込みます。  |

| (材料・道具) 100円ショップの工作用紙、定規、カッターナイフかデザインナイフ(デザインナイフの方が使いやすいです。ダイソーでも売っています。)、はさみ |

① 左の寸法図の上側が縦書き用のガイドで、下側のほうが横書き用のガイドになります。工作用紙に寸法図のように線を引きます。 ②はさみで切り取ります。中側の文字の行を読み取る部分は、カッターナイフ(または、デザインナイフ)と定規を使って切り落とします。 ③折れ線の入っている5㎜幅の所を定規を使って折り曲げます。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている90ℓのビニール袋・布ガムテープ・アクリル絵の具かポスターカラー、はさみ、鉛筆・油性のマジック、ボンド、ブルーシートかレジャーシート、新聞紙、障子紙(ホームセンターで売っているものがいいです。) |

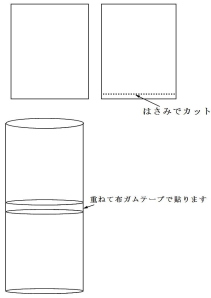

①ダイソーで売っている90ℓのビニール袋を2枚用意します。1枚の底側をハサミで切り取ります。 ②底を切り取ったビニール袋をもう1枚の袋にかぶせ、布ガムテープではりつけます。これで大きなビニール袋ができました。底側ができあがったときの上側になります。穴の開いた口側が下になるわけです。 ④和紙(障子紙)を適当な大きさにちぎり、水で溶いたボンドに浸してからビニール袋に貼ります。(※このときブルーシートとビニール袋の間に漫画等の雑誌を2~3冊入れて、ビニール袋をその上に置くようにすると、ボンドが垂れても下に敷いた新聞紙やビニールシートにくっつかなくてすみます。) ⑤和紙(障子紙)が3重くらいに貼れたら乾燥させます。図工等の授業では、授業時間が終わる頃に日陰で乾燥させ、次に授業がある日に和紙(障子紙)張りの続きを行うようにします。また、和紙がもったいない場合は、ビニール袋に貼るときに新聞紙を使って貼り、最後の1周だけ和紙(障子紙)を貼るようにするといいでしょう。新聞紙だけですと色を塗ったときにきれいに仕上がらないので、最後の1~2周は障子紙がお勧めです。 ⑦ビニール袋から新聞紙とビニール袋を引っ張って抜き取ります。 ⑧穴の開いてるほうが底側になるので、はさみで余分なところは切って形を整えます。これでしっかり張り子が立つようになります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている工作用・厚画用紙、定規、鉛筆、コンパス、はさみ、ボンド、アサヒペンのメッキ調スプレー(ブロンズ色・ホームセンター)、新聞紙、ダブルクリップ |

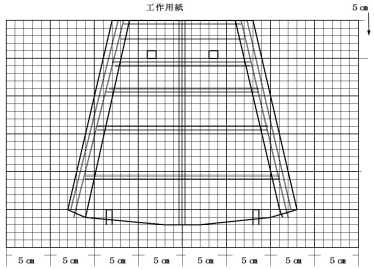

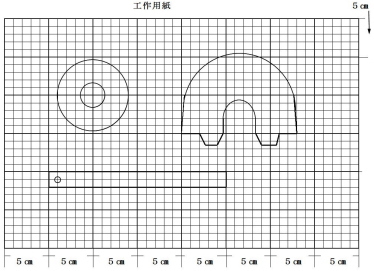

①左の2枚の図を印刷します。(※マウスで右クリックして「画像として名前をつけて保存する」で保存出来ます。) この画像には工作用紙と書いてありますが、実際の工作用紙とは違います。 ②印刷したものを見ながら工作用紙に描画します。(※太線ははさみで切る部分、四角は穴になる部分・二重線は5㎜幅の棒状の画用紙を貼る位置を示しています。) ③工作用紙に描画したものをはさみで切り取ったら、厚画用紙にのせて鉛筆で輪郭をなぞります。銅鐸の本体部分は2枚・円盤状の蓋の部分は4~5枚、半円形のものは2枚・棒状のものは2枚作ります。銅鐸の本体の絵に引いてある二重線は、5㎜幅の厚画用紙で作る線状の模様になります。厚画用紙に5㎜幅の線を引いて作っておきます。 蓋の上につく半円状の部分3枚をボンドで貼って1枚にします。 ⑥乾燥してOKになったら、本体の左右のひだを定規を当てて折りまげ、ボンドで左右を貼ります。 ⑦ボンドが乾いたら、円盤の部分を銅鐸の底側から入れて上まで持っていきます。円盤と本体との間に隙間ができるようでしたら、ボンドを入れてダブルクリップで挟んで置くようにします。これで隙間がなくなります。 ⑧円盤の上に半円状の部分を乗せてボンドで貼り合わせます。 ⑩ボンドが乾けば完成です。 |

| (材料・道具) 模造紙・色のついた模造紙(ホームセンター)、厚画用紙、黒のマジックかサインペン、のり、ハサミ |

①インターネットでフリーの「白地図」(群馬県)を見つけます。写真を「名前をつけて保存」したら、「一太郎」・「ワード」等に貼り付けます。(※左の写真) ②プリンターのポスター印刷で5×5枚で拡大印刷します。印刷したものを貼り合わせて1枚の大きな群馬県の地図にします。(※真ん中の写真) ③県と市町村の境を黒のマジックかサインペンでなぞって鮮明にします。 (印刷した状態のままだと上に模造紙を敷くと線が見えづらいからです。) ④印刷して貼り合わせた地図の上に模造紙を敷いてマジックで県境・市町村境をなぞります。 ⑤上の右の写真のように、市町村・県の境が書けたら、ハサミで群馬県の形を切り取ります。切り取ったら色のついた模造紙にこの地図をのりで貼り付けます。 ⑦インターネットで各市町村の観光地や農産物の写真を集めます。例えば、「下仁田」なら下仁田ネギ・「富岡」ならば世界遺産の富岡製糸場などです。カードには市町村名がわかるように漢字によみをつけます。(カードは、厚画用紙に印刷した写真を貼り付けて作ります。) ⑧これで「群馬県の観光地図作りの準備はOKです。後は、(学習時の使い方)を御覧ください。 |

| (材料・道具) 新聞紙、ホームセンターの水道関係のコーナーで売っているクッション材、ビニールテープ |

①新聞紙を広げたら、2枚ずつ5セット用意します。 ②2枚の新聞紙を細く巻いていきます。これを3本作ります。 ③巻いた新聞紙の棒と棒をつなげるときは、2枚の新聞紙を左の写真のように斜めに置いて巻いていきます。こういう形に巻くことで棒と棒がしっかりひとつになります。 ⑤クッション材の中に1本にした新聞紙の棒を入れ、ビニールテープをしっかり巻きます。投げるときに持つ部分は10㎝幅くらいにビニールテープを巻きます。 巻く位置は、指で棒のバランスが取れる中央にします。これで完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている工作用・厚画用紙・マグネットシート・ワンタッチテープ(のり付き)・ステンレスのシート、カッターナイフかデザインナイフ、はさみ、定規、ペン、ボンドかのり |

①左の寸法図のように工作用紙か厚画用紙に線を引きます。(箱になる部分は、工作用紙の方が折った部分がシャープできれいに仕上がります。) ②はさみで切り落とします。内側に書いてある四角の枠(7個)はカッターナイフ(またはデザインナイフ)と定規を使って穴をあけます。 ③イラストは、インターネットで「教育画像素材集」から男の子(女の子」のイラスト・ハンカチ・ポケットティッシュ・鍵・文房具・Tシャツ・ほうきなどを使います。 自分の持っているイラスト素材集や担当するお子さん達の顔写真や掃除道具・持ち物等の写真を使えば尚良いでしょ。 ⑤箱の底側にマグネットシートを貼ります。これで黒板に貼れるようになります。 ⑥右の写真のようにステンレスのシートを箱の上部に貼ります。ここに内容ごとの「○○チェック」などのカードを貼ります。何のチェックかわかるように「お掃除当番」「お薬飲んだ?」「持ち物チェック」などのカードを作り、各カードにマグネットシートを貼れば完成です。 |

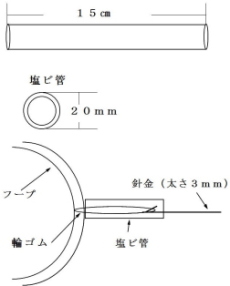

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている組み立て式のフープ2個・アルミの針金(太さが3mm)・輪ゴム、塩ビ管(ホームセンターの水道関係のコーナーで売っています。)、のこぎりか電動ジグソー、定規、マジックかサインペン |

① 左の寸法図のように、塩ビ管(太さ・外径が20mm)をのこぎりか電動ジグソーで15㎝に切って4本作ります。 ②フープは完全に組み立ててしまうとはずれなくなってしまうので、ゆるめに輪にしておき、1カ所はつなげないようにします。 ③塩ビ管に通す輪ゴムは4本で1セットにします。(ダイソーで売っている輪ゴムでカラーのものが普通のものよりしっかりしています。)輪ゴム4本を片方のフープに通します。 ⑤針金を引っ張って輪ゴムを取り出します。輪ゴムの輪の部分をもう片方のフープに通します。 ⑥この作業を4回行って、塩ビ管に4本取り付けます。(できれば8本取り付けたいところです。)塩ビ管の位置がいいか調整してバランスの良い状態になっていたら完成です。 ※ダイソーで売っている組み立て式のフープは全く同じ大きさではないので、できるだけ同じ大きさのものを使うようにします。 |

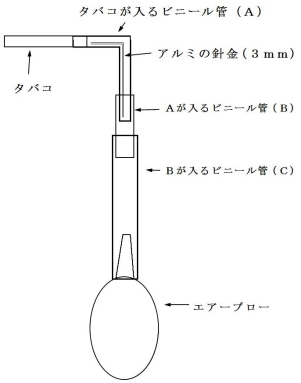

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っているブロアー(カメラなどのレンズのごみを吹き飛ばすもの)・ビニールテープ・アルミの針金(ダイソー・太さが3mm)、ビニールの管(ホームセンターの水道関係のコーナーにあります。1m単位で売っていて、1mで数10円。①タバコが隙間なく入る穴の大きさのもの・②①の管が入る太さの管・③②の管が入る太さの管・・・今回は①②の管の色が透明なサイズがなく薄い緑色なので、透明な③の管を更に使っています。②の管のサイズで透明のものがあれば③はなくてもOKです。) |

①人の横顔のイラストか写真を用意して印刷したものを厚画用紙に貼り付けます。 (今回は、インターネットで使って良いフリーの横顔のイラストを見つけました。) ③①の管は細いので、①の管が入る少し大きい管(②の管)に①の管を差し込んで入れます。 綿を入れる際には、綿は少なめにしたほうがいいでしょう。余りぎゅうぎゅうに詰めると空気の出入りが蒸すか敷くなりますから・・。綿は少し湿らしておくと、タールがわかりやすくなります。 ⑤ブロアーは管に差し込んで使います。これで完成。 |

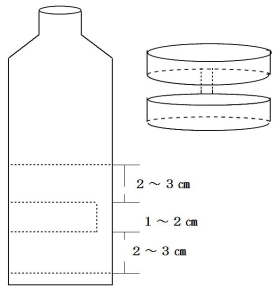

| (材料・道具) ペットボトル(なるべく大きいもの)、カッターナイフ、はさみ、ビニールテープ |

①ペットボトルの上側にビニールテープを巻いて、そこを切る場所の印がわりにします。 ②カッターナイフで切り取ります。 ③ペットボトルの切り取った断面(上側と下側)が波打っているようでしたら、はさみで切ってきれいにします。はさみで切り取り面をきれいにするのは、子ども達がケガをしないようにする安全性を高める意味もあります。 |

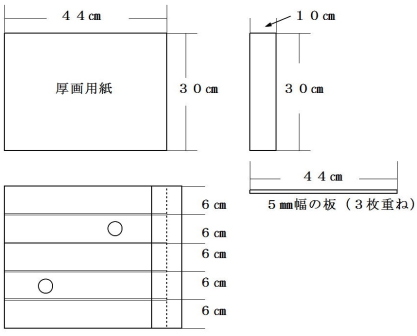

| (材料・道具) 100円ショップのダイソーで売っている厚画用紙2枚・アクリル絵の具かポスターカーラー(白・茶色・黄色・赤)、絵筆、定規、鉛筆、はさみ、輪ゴム、ボンド、両面テープ、コンパス、カッターナイフ、はさみ |

①厚画用紙に左の図の下のように6㎝幅の線を鉛筆で引きます。 ②幅5㎜で長さが44㎝の板を厚画用紙で15枚作ります。(これが埴輪の横の盛り上がった筋状になります。) ③幅5㎜の板は、3枚重ねにしてボンドで貼ります。 ④左の図の下の絵のように、幅6㎝で引いた線の上に3枚重ねにした5㎜幅の板をボンドで貼ります。 ⑥左の図の右側のように、厚画用紙に長さ30㎝・幅10㎝位の長方形を描き、はさみで切り取ります。切り取った板は6㎝幅に線を引いてある厚画用紙の端に5㎝ほど重なるようにボンドか両面テープで貼り付けます。 これが、円筒に貼り合わせる時の貼る部分になります。 ⑧絵の具が乾いたら画用紙をしごいて丸みをつけ、円筒になるように丸めます。丸めたら輪ゴムを4~5本かけておきます。これで丸めやすくなります。 ⑨画用紙が丸めやすい状態になったら、貼る部分(画用紙を重ねているところの右端側)に両面テープを貼り、円筒状になるように貼ります。これで完成です。 |

MDF材(ダイソーかホームセンター)、カーボンペーパー(左の写真。ダイソーでも売っています)、朱肉(ダイソーで特大のものが売っています。)、彫刻刀、ボールペン、定規、アサヒペンのメッキ調スプレー(真鍮色)、のこぎり、和紙(障子紙)、バレン、新聞紙 |

①インターネットで「漢委奴国王印」の写真を探します。 ②「一太郎」や「ワード」で画像を貼り付けて印刷します。(画像の大きさは任意で・・。) ③MDF材にカーボン紙を置き(黒い方を板側にします。)、その上に印刷した金印の紙を置きます。印刷した紙が動かないようにビニールテープ等で紙の四方を固定します。 ⑤彫刻刀で線を削っていきます。 ⑥MDF材の余分な部分はのこぎりで切り落とします。 (試し刷りになります。) ⑧インターネットで探した印字された絵との違いがあったら、彫刻刀で修正していきます。 ⑨和紙に刷ってみてOKでしたら、アサヒペンのメッキ調スプレーで着色します。乾燥させたら完成です。 |

| (材料・道具) 包装紙(またはコピー用紙や折り紙や和紙等)、ダイソーで売っている厚画用紙か工作用紙・猫のシール、ハサミ、割り箸 |

① 箸袋を作るための紙を作ります。15㎝×20㎝の大きさにするので、予め工作用紙か厚画用紙で15㎝×20㎝の型紙を作っておきます。型紙があれば、包装紙などのどんな大きさの紙でも、すぐに型紙を敷いて鉛筆で縁をなぞれば、15㎝×20㎝の大きさの紙が作れます。 型紙を使って箸袋を作る紙を生徒分用意しておいてもいいし、生徒に自分の好きな紙を使って作ってもらう場合にも重宝します。 ②左の図の順番のように紙を折っていきます。 ③最後に下側を2㎝位裏側に折り曲げると完成しますが、下の右の作品例のように白い紙で作った箸袋にダイソーで売っている猫のシールを貼ると可愛い箸袋になります。シールは色々売っていますから、2~3種類あると子ども達も喜んでくれるでしょう。  |

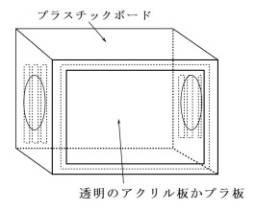

100円ショップの工作用カラープラスチックボード・色画用紙・透明のアクリル板(※透明のアクリル板は高いので、ダイソーで売っているプラ板や視野時期でもOKです。)・強力両面テープ、円を切るカッター(オルフェ)、カッターナイフ、アクリルカッター、段ボール箱(ホームセンター)、定規、サインペン、OHPシート(パソコンショップかホームセンター) |

① 段ボール箱のサイズに合わせて、カラープラスチックボードをカッターナイフと定規を使って切ります。箱の上側・左右の側面の2枚・表側と裏側です。左から2番目の写真のように、切った後に両面テープを貼っておきます。表側は、写真の右から2番目のように、ここに透明アクリル板を貼るので、アクリル板よりも小さいサイズに枠を残して切ります。 ②透明アクリル板(または、プラ板)をアクリルカッターと定規を使って切ります。サイズは、段ボールの箱の前面の枠の内側のサイズよりも大きくしておきます。枠内よりも大きいサイズの所に両面テープを貼るためです。(※プラ板でしたら、ハサミで切れます。) ④写真の右から2番目のように、段ボール箱の前面に枠だけになったボードを貼るための穴を、カッターナイフで切って開けます。 ⑥OHPシートに「?」と「!」を印刷して透明アクリル板(または、プラ板)に両面テープで貼り付けたら完成です。 (※右から2番目の写真の?マークの下に穴が見えますが、これは取り外すときに指が入るようにした穴です。) |

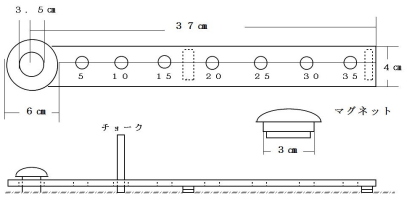

100円ショップで売っている「PP厚版シート」・カラーマグネット大、、サインペン、千枚通しか錐、定規、両面テープ、ビニールテープはさみ(できれば万能ばさみ) |

①PP板に左の寸法図のようにサインペンで線を引き、2枚描きますす。(コンパスの長さは37㎝にしてありますが、自由に決めてください。) ②はさみ(できれば万能はさみ)で切り落とします。 ③両面テープを貼り、上の写真のように2枚を重ねて1枚にします。 ⑥千枚通しかきりで穴をあけます。 ⑦右の写真のように、穴にはさみの刃を押し込んでぐるぐる回し、穴を広げていきます。(電動ドリルがあればドリルを使ったほうがきれいな円の穴が作れます。) (※コンパスになるPP板が薄いので、この底上げ版がないと穴にさしたチョークがはずれやすくなるので、底上げしてチョークがはずれづらくなるようにしています。) ⑨コンパスの円型の穴の部分にマグネットを入れれば完成です。黒板やホワイトボードに貼り付けてコンパスとして使えます。 |

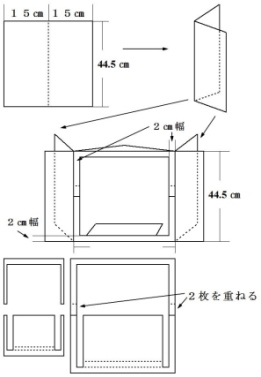

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってる厚画用紙・カラー段ボール(なくてもOK)、定規、ペン、カッターナイフ、はさみ、両面テープ |

①左の寸法図のように厚画用紙2枚を15㎝の所で折ります。折るときは定規を線に沿えて折るときれいに折れます。 ②写真のように厚画用紙1枚を横向きにおいて、左右に2㎝幅の線と2㎝幅の線(計4㎝幅)を引きます。①で作ったL字型を左右ともに2㎝ずつ重ねて両面テープで貼り付けます。 ④厚画用紙1枚を左下の図のように幅2㎝でコの字型に切ってから、横に置いた厚画用紙に重ねて枠にします。 ⑤下側の台になる部分は、2㎝幅・2㎝幅で2回折って手前側になるようにします。 ⑥カラー段ボールを上と両側に貼ります。 ⑦枠の弱そうな細い部分に厚画用紙を貼って補強します。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってるクリアフォルダー・アクリル絵の具、はさみ、絵筆 |

※作り方は、画用紙でやるデカルコマニーの方法と同じです。 ①クリアフォルダーの閉じてある部分をハサミで切り取ります。 ②見開き状態(ふたつ折り)になるので、右側か左側のどちらか一方にアクリル絵の具を点のように置いていきます。(※下の左の写真) ③開いている状態のフォルダーを閉じます。 ⑤フォルダーをひろげてアクリル絵の具を乾燥させます。絵の具が乾いたら完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売ってる蓋付きの透明の容器・ルーペ(ルーペは大小の2種類売っていますが、どちらでもOKです。容器を買う前にルーペを持って容器のところに行き、持っているループの大きさと容器の底の大きさが合いそうなものを選びます。)、ビニールテープ、布ヤスリか紙やすり、のこぎり(できればホームセンターで売っているクラフトノコがお勧めです。切り口がきれいなものになります。値段は500円位。)、ボンド |

①容器の底をクラフト鋸で切り取ります。その際は、切る部分にビニールテープをグルグルと巻いておけば、のこの刃をテープに当てて上手に切ることができます。 ②切り取った容器の底の部分を滑らかにするため、紙やすりか布ヤスリに容器の切り口を当ててしばらくこすります。 (この部分はループのレンズをかぶせるので、ヤスリがけは省略してもかまいませんが・・。) ④容器の底側にボンドを塗ってルーペのレンズをかぶせます。ビニールテープをぐるぐる巻いて固定します。 ⑤右の写真のように、容器に蓋をつければ完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売ってるクリアフォルダー、厚画用紙か工作用紙、ペン、定規、はさみ、サインペンかマジック、アクリル絵の具か少量の洗剤を入れたポスターカラー、筆 |

①クリアフォルダーの閉じてある部分をハサミで切り落として1枚のシートにします。 ②左の寸法図のように厚画用紙か工作用紙に型を描いてはさみで切り落とします。これが型紙になります。 (※この寸法は文庫本用のブックカバーのサイズになります。)四角の上に出ている4個の爪の部分が切り込みに挿入して動かなくする役目になります。 ④描いた型をハサミで切り取ります。 (お子さん達がアクリル絵の具やポスターカラーで模様や絵を描く場合、切り取る前に行ってもかまいません。型を切り取ってからでも切り取る前でも、そのお子さんがやりやすい方を選べばいいでしょう。また、はさみで切り取るのが難しいお子さんの場合は、切り取るのは先生がやるようにします。) ⑥絵の具が乾くように一晩おきます。 ⑦背の部分など折り曲げるところを定規を当てて曲げます。 ⑧文庫本にカバーを取り付けます。(四角の上に出ている4個の爪の部分を切り込みに挿入して動かなくします。)これで完成です。 |

|

(材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってる工作用紙・色模造紙(赤)・強力両面テープ、定規、ペン、はさみ、 |

①厚画用紙 |

| 輪ゴム式の落下防止ガード (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってるA3の厚紙(厚画用紙)2枚・強力両面テープ、定規、はさみ、穴開けパンチ、輪ゴム4本 |

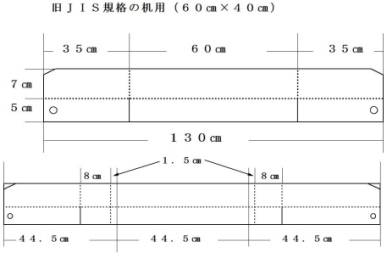

①厚画用紙に左の図の上側のように、幅12㎝の線を引きハサミで切り取ります。これを3枚作ります。 ②左の図の下のように3枚を並べて、左右の板が1.5㎝重なるようにして両面テープで貼り付けます。 ③板の下側に穴開けパンチで左右に穴をあけ、輪ゴムを4本を結んだものを穴に通して取り付けます。 ④板の横の点線ラインの所(上から7㎝・下から5㎝)を定規を使って折り曲げます。 ⑥真ん中の板の所にL字型の厚画用紙を両面テープで貼れば完成です。 |

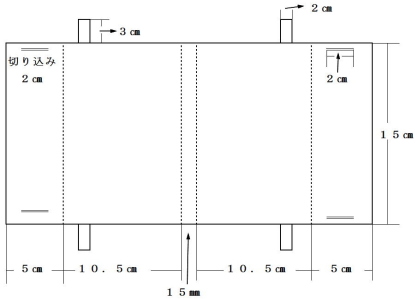

(材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってるA3厚画用紙1枚・のり付きのマグネットシート・強力両面テープ、定規、はさみ |

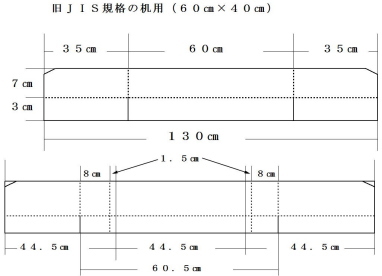

(制作の手順) (制作の手順)①厚画用紙に左の図の上側のように幅10㎝の線を引き、ハサミで切り取ります。これを3枚作ります。 ②左の図の下のように3枚を並べて、左右の板が1.5㎝重なるようにして両面テープで貼り付けます。 ③重ね合わせたところから左右8㎝の所で、定規を使って折り曲げます。 ④折り曲げた下側・太い線(幅3㎝)にハサミで切り込みを入れます。こうすることで折り曲げた時に机にピタッとつくようになります。 ⑤折り曲げた下側(左右と真ん中)にマグネットシートを貼れば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売ってる厚画用紙、定規、はさみ、両面テープ、必要であればステプラー(ホチキス) |

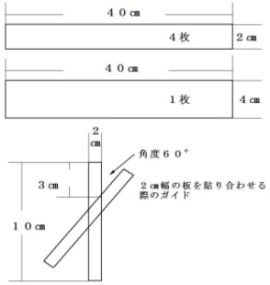

①厚画用紙に定規で左の図のように描いてハサミで切り取ります。 ②2㎝幅の板をガイド(左の図の下側のクロスしたもの)に合わせ、両面テープで貼り合わせます。下の左の写真のように、貼るのは2枚の板の両側になります。 ③2枚の板を貼り合わせたものを2組作ります。 ④円に③で作ったものを右の写真のように両面テープで貼れば完成です。(安定して座るように貼り合わせた位置の微調整します。) |

| (材料・道具) 100円ショップで売ってるグルーガン・スティック(ホットボンド)・厚画用紙か工作用紙・必要に応じてポスターカラーと絵筆 |

| (制作の手順) (平面作品) ②10分位でボンドは乾くので、乾いたら厚画用紙からはがします。 ③この作品は、その後ポスターカラーを塗って完成です。 (立体作品) ②厚画用紙(または、工作用紙)の面に、好きなようにグルーガンでホットボンドをたらしていきます。 ※立体の場合は、作品が立つように底の周辺は丁寧にボンドを垂らして乾燥後立つようにします。 ③10分位でボンドは乾くので、乾いたら厚画用紙(または、工作用紙)からはがします。これで完成です。※ライトを作品の中にい入れるときれいです。 |

100円ショップ(ダイソー)で売ってる「B5暗記ホルダーシート」・ホワイトボード・磁石(強力マグネット)・両面テープ、厚画用紙、はさみ、ペン、のり、セロテープ、ボンド、定規 |

①イラストを印刷します。(※イラストは「教育画像素材集」から選んでダウンロードします。または、ハンカチ等の実際の持ち物を写真を撮って使います。) ②印刷したイラストと○を厚画用紙にのりで貼ります。はさみで絵や○を切り取ります。 ④左の写真のように、マグネットにカードがついてから、カードの端をつぶして重ねてセロテープか両面テープで貼ります。 ⑤暗記ホルダーシート(緑と赤が入っています。どちらを使ってもOK)の幅をホワイトボードの幅と同じにします。定規で測って線を引いてからはさみで切ります。 ⑦裏面に両面テープを貼ってホワイトボードに貼ります。このポケットが使わないカード収納の場所になります。 |

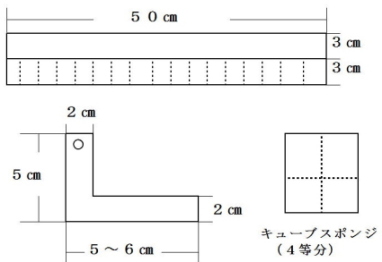

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってるPP板(1㎜厚)・メラミンスポンジキューブ、はさみ、輪ゴム、カッターナイフ、両面テープ、穴開けパンチ、ホチキス、定規、サインペン |

①メラミンスポンジを左の写真のように縦横にカッターナイフで切って4等分します。(左の図の右下) ②スポンジの上側を歯の形にはさみで切って整えます。 ③PP板を左の図のように50㎝×6㎝で2枚作ります。これが歯茎の部分になります。 ⑤歯茎の部分の板の下側3㎝をはさみで切り込みを入れて手前に折ります。(切り込みを入れるのは、板を曲げるためのものです。) ⑦写真の真ん中のように、L字型を歯茎の板の両端に両面テープで貼ります。両面テープだけでは心配なときには、ホチキスで板にとめてしまいます。 両方のL字の上側と下側にパンチで穴をあけ輪ゴムを通します。(下の穴は、曲げた歯茎の板が元に戻らないようにする為です。上の穴は口の開閉用の穴です。) ⑨上の歯・下の歯共にカバーをつけます。歯形をPP板の上に乗せ、大体の大きさをペンで描いたらはさみで切り落とします。 ⑪上の歯のU字型と下の歯のU字型を合わせ、L字型の穴に輪ゴムを通して結びます。これで完成です。 |

| (材料・道具) サイダーやコーラの大きなペットボトル、100円ショップ(ダイソー)のPP板(PPシート肌色)・メラミンスポンジキューブ、ビニールテープ、両面テープカッターナイフ、はさみ |

(制作の手順) (制作の手順)①ペットボトルに切る部分を示すビニールテープを巻きます。切る部分の形は、右の図のように輪っかが2個にそれをつなげる棒状のものになります。 ②カッターナイフで切ったら、はさみを使って形を整えます。 ④PP板(PPシート)を幅2~3㎝で4本作ります。長さは後で口の中に入れてみて調整します。 ⑥PP板(PPシート)にスポンジを両面テープで貼っていきます。 ⑦歯をつけたPP板(PPシート)をペットボトルの中に入れます。特に接着しなくても大丈夫です。 ⑧歯の裏側にもPP板(PPシート)をはめれば完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売ってるガラスのコップ・ビニールテープ、はさみ、布(紙)やすり(100~180番) |

①ガラスコップについているシールをはがします。 ②ビニールテープをコップの周りに1~2周巻き付けます。 (ビニールテープの部分は白い模様にならないので、太いテープを使ってハートなどの形を作っておけば、ハートの形が残ります。今回はもっとシンプルに帯状の模様にします。) ④コップの表面が白くなればOKです。コップに巻いてあるビニールテープをはずします。 ⑤水でコップの表面を洗い、乾いた布で水を拭き取れば完成です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売ってるクリアホルダー(A4サイズ)・ポスターカラー・プッシュライトミニ3LED、電池、食器を洗う洗剤(中性洗剤:写真は「ジョイ」)、ビニールテープかセロテープ、絵筆、はさみ(またはカッターナイフ) |

①クリアホルダーの閉じてある所をカッターナイフかはさみで切り取ります。 ②開いたら真ん中をはさみで切って2枚にします。 (※アクリル絵の具でしたら、洗剤を混ぜなくてもそのまま塗ることができます。) ⑤ポスターカラーが乾いたらプッシュライトにクリアホルダーの描いた方が中側になるようにして巻き付けます。ビニールテープかセロテープをぐるりとライトの周りに巻いて完成です。 |

100円ショップで売っていB4サイズのホワイトボードのシート・インクジェット用のマグネットシート・マグネットシート3枚・両面テープ、切手、デジカメ、葉書、カッターナイフ、パソコンとプリンター、ホワイトボード用のペン |

①「一太郎」や「ワード」で葉書を見ながら、郵便番号の形を作ります。※「一太郎」は、文書を保存するときに「その他の保存」で画像としても保存できますので、画像として保存します。画像は、トリミングして保存します。 ③100円ショップ(ダイソー)で売っているインクジェットプリンタ用のマグネットシートに、「郵便番号」と切手を印刷します。大きさは、B4のホワイトボードシートに貼った時に違和感がないようにします。 ④郵便番号は枠の内側をカッターナイフで切って窓のようにしておきます。インクジェット用のマグネットシートは、ホワイトボードではないので、ペンで書いてしまうと消せません。カッターナイフで窓状に切り取るのが面倒な場合は、郵便番号を変えるたびに取り替えられるように枚数を多めに印刷しておきます。 ⑥黒板等に貼れるようにホワイトボードシートの裏側にマグネットシートを貼ります。 ⑦切手に両面テープを貼り、ホワイトボードに貼り付けます。(切手の裏側にマグネットシートを貼っても、磁力が弱いのかホワイトボードには貼りつきません。)郵便番号は枠状になっているので、ボンドで貼り付けます。郵便番号を張り替えるやり方にするならば、印刷したものにそのまま両面テープで貼っても大丈夫です。・・・これで完成です。 |

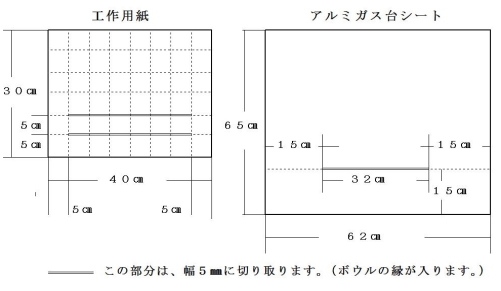

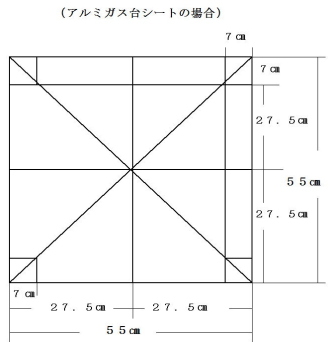

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているアルミガス台シート・透明のボウル2個・ケーキを焼く「パウンドケーキ焼き型」、台にするための空き缶、両面テープ、コンパス、はさみ |

①透明のボウル1個に底の円に合わせた大きさにアルミガス台シートを切って両面テープで貼り付けます。 ②アルミガス台シートを扇形に切って下側になるボウルの内側の側面に合わせて両面テープで貼り付けます。蓋側になる方のボウルは、側面の半分~1/3にアルミガス台シートを貼ります。全面に貼ってしまうと太陽の光が入らなくなるからです。 ④パウンドケーキ焼き型に卵を落とし、ラップをしてから蓋になるボウルをかぶせれば調理スタートです。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているキッチンアルミのテープ・工作用紙・PP板(PPシート)、、ホームセンターで売っているステンレス板(厚さは0.3㎜)、万能はさみ、ビニールテープ、定規、作業用の皮の手袋(ステンレスは手を切りやすいので・・・。)、サインペン |

①工作用紙の型紙(左の寸法図)を1枚作ります。 ②ステンレス板に型紙を置いて、サインペンで型紙の縁をなぞって4枚描きます。 ③万能はさみでサインペンで描いた4枚の型を切り取ります。切り取ったら手を切らないようにするため、縁の部分にビニールテープ貼ります。(作業用の革手袋を両手にはめていれば大丈夫ですが、念のため。) ⑤ステンレス板を箱状に貼り合わせた内側には、隙間やテープがあるので、左の写真のようにそこにキッチンアルミテープを貼ります。 ⑥箱の部分の底に縦横26.5㎝×26.5㎝の底の箱を作って差し込みます。これで完成です。 ※テルケス型のクッカーを太陽の方向に向けやすいように、100円ショップで売っている厚目のPP板で四角い囲いを作りそこにテルケス型のクッカーを乗せます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているアルミガス台シート、工作用紙、ペン、定規、はさみ |

①工作用紙かアルミガス台シートに型版の寸法通りに線を引き、はさみで切れば完成です。 ※左側の型版は、工作用紙で作る際の型版です。右側の型版は、100円ショップで売っているアルミガス台シートを使ったものです。 型紙で二重線の切り込み(幅5㎜の穴)のところは、金属製のボウル(100円ショップに売っています。)の縁を穴に入れてはずれないようにする為のものです。 クッカーを乗せる台は、厚画用紙やPP板(100円ショップ)をくるっと巻いて台にしたものです。この上にクッカーを乗せて、太陽の方向にクッカーを向けるときに使います。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている工作用紙・ビニールテープ、ホームセンターで売っているステンレス板(0.3㎜厚でロール式のもの)・万能はさみ、サインペン、定規 |

①工作用紙に型版の寸法通りに線を引き、はさみで切れば完成です。 〇左側の型版は、工作用紙2枚で作るミニ版です。 〇右の寸法図は右の写真のステンレス製の大きいほうです。工作用紙4枚(同じものを4枚)で作るテルケス型です。 ※100円ショップで売っているキッチンアルミのテープを組み立て前に工作用紙に貼るか、アルミガス台シートを工作用紙の代わりに使うか、ステンレスを使うかします。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているアルミガス台シート(または、ホームセンターで売っているステンレス板)、コンパス(大きな円が描けるもの)、はさみ(ステンレスの場合は、万能はさみ)、ビニールテープ |

①アルミガス台シートの中心にコンパスを当てて円を描きます。通常のコンパスでは大きな円は描けないので、工作用紙か厚画用紙等でコンパスを作って大きな円を描きます。 (※「大きな円が描けるコンパス」の作り方は、「その他の教材・教具」のページに) ②はさみで切ります。(ステンレスの板・・・厚さ0.3㎜の場合は、ホームセンターで売っている万能はさみで切ります。) ③アルミガス台シートで作る場合は、そのままではぺらぺらした状態なので、シートの裏側にビニールテープを貼り、補強します。 ④縦に切った線の所が重なるようにして、円盤の傾き(傾斜)を決めます。左の型版の板状のものは2枚で長い帯状にし、円盤型のクッカーの周囲に巻くようにして置きます。風よけ兼熱効率を上げる為です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているアルミガス台シート,はさみ、ビニールテープ、定規、ペン |

①左の寸法図のように線を引き、縦横斜めの線の所をはさみで切ります。 ②切ったところの裏側にテープを貼って完成です。 ※これは小さいので、真夏でないとクッカーとして使えないものですが、小さなお子さんでも作れるので、ソーラークッカー作りの体験にいいでしょう。四角の型の一辺の長さを伸ばせば、大きな形が作れます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているアルミガス台シート,はさみ、ビニールテープかガムテープ、定規、ペン |

①上のミニミニパネルの大型版になります。違うところは四角の台紙の四隅と2方向に横の線も切ることです。切った部分も折れ曲がるので、パネルの数がその分だけ増えることになります。 ②台紙を切ったら、補強と切った部分が離れないようにビニールテープかガムテープを貼ります。 ③三角形の頂点側も折れるので、そこを重ねてテープでとめるとドームの型になります。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているサイコロか紙の箱、のりか両面テープ、はさみ、デジカメ、プリンター |

①自分で「グー・チョキ・パー」を作って写真に撮ります。(イラストでもOKです。) ※左の「グー・チョキ・パー」の写真は私の手なので、サイコロ用に使ってもOKです。 ③立方体の箱にグー・チョキ・パーの写真をのりか両面テープで貼ります。(紙の箱や布製のサイコロの場合、下側の絵等が邪魔なら写真のようにカラーペーパーや白い紙を貼ります。布製のサイコロの場合はのりではつきづらいので、強力両面テープがいいでしょう。) ④8面全てに貼れたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている穴あきの木の玉,、ひも |

① エプロンのひもの片端で輪を作ります。 ②ひものもう片方に木の玉を結びつけます。穴にひもを通して結ぶだけです。これで終わり。ひも全体の長さは、これを使うお子さんの腰回りに合わせて決めます。 ※ひもを結ぶ(?)のは、木の玉を片方のひもの輪に通して、両方のひもを引くだけです。意外に抜けません。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている穴の開いた木の棒(100円ショップにない場合は、ホームセンター)、100円ショップの事故防止のクッション(赤ちゃんがケガをしないようにするカバー類を売っている所にあります。)、水性ペンキかマジック、はさみ、ウルトラボンド |

①ケガ防止のゴム製のクッション材は半円柱なので、ウルトラボンドで2本を合わせて接着し、1本の丸棒のような形にします。 (この棒は10㎝位の長さにはさみで切ります。) ②穴の開いている丸棒の穴にウルトラボンドを入れ、クッション材を押し込んで入れます。 ③ここまで絞るという目安になるように位置をずらして色を塗ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている穴の開いた木の棒(100円ショップにない場合は、ホームセンター)、ウルトラボンド、100円ショップの木のボルト・ナットかホームセンターの金属のボルト・ナット、 |

①穴の開いた丸棒(1本)と普通の丸棒を用意します。 ②ボルト・ナットをそれぞれの丸棒の先端にウルトラボンドで貼り付けます。 ③ボルトとナットの側面に色を塗り、ここが合わさるまで絞るという目安にします。これで完成です。 |

| (材料・道具) アクリルミラー(B4サイズくらいで1900円。ホームセンターのジョイフルホンダで買いましたが、ホームセンターなら大体売っているかも。)、100円ショップのダイソーで売っている「指はさみ防止バー」(赤ちゃんの安全商品のコーナー)、両面テープ、はさみ、定規、サインペン |

① アクリルミラーにサインペンで線を引きます。(今回は、30㎝×20㎝のサイズにしましたが、サイズは自由です。 ※アクリルミラーは、ミラー面の保護のためにビニールシートのようなものが貼ってあります。サインペンで線を引くときはそのビニールシートの上から書きます。ミラー面を汚さないためです。) ③100円ショップ(ダイソー)で売っている「指はさみ防止バー」を広げます。袋に入っているときは畳まれた状態ですので、両手で左右に引っ張って広げます。広げると三角屋根のようになっています。) ④広げたバーがV字になるようにはさみで切ります。 ⑥切った4本の指はさみ防止バーの内側に両面テープを貼ります。 ⑦アクリルミラーの縦と横に指はさみ防止バーを貼ります。これで完成です。 |

100円ショップで売っている組み立て式のフラフープ・車用の日よけ(サンシェード)・太い輪ゴム、きり、ドライバー、ビニールテープ、はさみ |

①フープを左右半分ずつ組み立てます。(管と管をさしこむだけ。) ※全部を差し込んでしまうと抜けなくなるので、左右半分ずつです。 ②使わないときにははずせるように、左右のフープ(フラフープの1/2ずつ)を差し込む部分の2カ所(左から2番目の写真)にテープを巻きます。(フープがかちっと入る穴の部分を塞ぐようにします。) テープを巻くことで、使わないときには、この部分からフープをはずせるようになります。 ④車用の日よけの4~6カ所にきりで穴をあけます。(ボールが軽ければ輪ゴム4本・重い場合は6本) ⑤キリで穴をあけたところにドライバーを差し込んで、穴を広げます。 ⑥太い輪ゴムを穴に通して結びます。 ⑧フープにテープを巻いた所(2カ所)を差し込んで完成。 ※使わないときは、テープを巻いたところでフープの管を抜いてから、普通の輪ゴムで管を挟むようにするとコンパクトに収納できます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っている箱・マグネットシート・厚画用紙・セロテープかビニールテープ・ペン、はさみ、カッターナイフ、定規 |

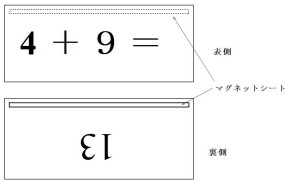

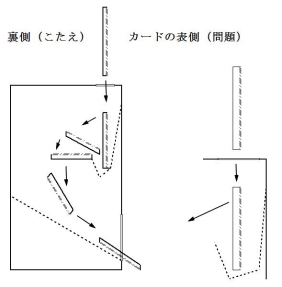

①箱の上側の大きさを見てから、カード(質問と答えの書いてあるカード)の大きさを決めます。(今回は、7㎝×16㎝。) カードは厚画用紙で作ります。 ②左の写真のように、箱の上側にカードを入れる時の穴をカッターナイフで開けます。カードを入れやすいようにカードの大きさよりも1㎝くらい長くします。  表側は問題で、裏側のマグネットの位置と答えの書き方は、左のカードのイラストを参照してください。 ④挿入したカードを回転させるV字型の厚画用紙を作ります。下の箱のイラストで落ちてきたカードが当たって回転するところです。 ⑤厚画用紙カード(7㎝×16㎝)よりも、V字型の幅は少し大きめにします。下の右の写真のようにセロテープかビニールテープで仮止めして、カードを穴から落としてうまく回転するか確かめます。V字型の厚画用紙を貼る位置が決まったら、テープをしっかり貼り付けます。  ⑦次に写真の右から2番目・3番目のように、カードが回転して落ちてきたときに、箱の下側の穴にすーっと滑り落ちるための斜面を厚画用紙で作ります。箱の横幅とほぼ同じ幅のものを用意します。 ⑨箱の蓋をはめれば完成です。 ※カードのサイズは7㎝×16㎝で、表と裏の上側に1㎝幅ほどのマグネットシートを貼ります。黒板に貼って児童生徒に見えるようになります。カードの表側に問題・裏側が答えですが、カードが回転することを考えて、答の部分が逆さまにならないように左上の図のようにするよう気を付けます。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているセロファン、スーパーの食品に使われている発泡トレイ、障子紙、折り紙、はさみ、新聞紙、ボンド、水、筆、水を入れる容器や皿 |

①発泡トレイを洗剤で洗い乾燥させます。(児童生徒の各ご家庭にお願いして、洗った物を持たせてくれるようにお願いしておけばOKです。) ②和紙(障子紙)や折り紙・セロファンを適当な大きさに手でちぎったりはさみで切ります。 (障子紙は手でちぎる方がいいです。) ③ボンドを皿等に入れたら、水を入れて混ぜます。(水が多すぎると乾燥に時間がかかりますので、少なめに。) ⑤トレイに敷き詰めた和紙の厚さが1~2㎜になったら、セロファンや折り紙を和紙と同じように敷いてボンドを塗ります。 (※セロファンや折り紙にボンドを塗るのは、障子紙に固定するためです。) ⑥直射日光が当たらない場所で新聞紙の上に敷いて一晩乾燥させます。 (余分な部分を切るときは、トレイに入れて切ると切りやすいです。) |

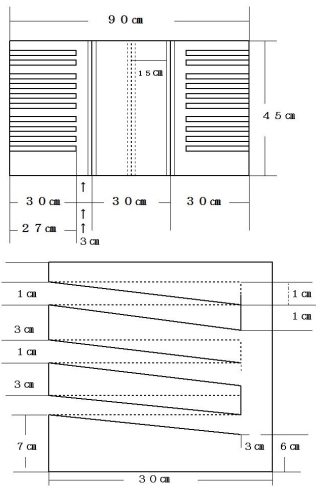

100円ショップで売っているPP板(PPシート 1.2㎜厚の物を4枚。30×45㎝)、ビニールテープ・マグネットシート3枚(のり付き)、万能ばさみ(ホームセンターに売っています。ステンレスやアルミ等の薄い金属やPP板、紙を切ることができるはさみです。800円位だったかな?何かと重宝するので購入するといいです。大きいハサミを使って切ろうとすると、はさみがダメになってしまうので、万能ばさみをお勧めします。)、はさみ、サインペン、定規、 |

①PP板(PPシート)を15㎝幅に万能ハサミで切ります。これを4枚作ります。 ②切ったら2枚のPP板を貼り合わせるために、表側にビニールテープを貼ります。これが背面板になります。(ビニールテープを2枚の板を広げた状態で裏側に貼ると折りたためなくなるので、表側だけ貼るわけです。裏側に補強を兼ねて貼る場合は、折りたたんだ状態にしてから貼るようにします。) (斜めにするのは、画用紙が下に滑り落ちないようにするためです。) ④左の写真のように、2枚の側板の1㎝幅の部分を万能ハサミで切り落とします。ここに画用紙が入るわけです。 (ビニールテープを2枚の板を広げた状態で裏側に貼ると折りたためなくなるので、表側だけ貼るわけです。裏側に補強を兼ねて貼る場合は、折りたたんだ状態にしてから貼るようにします。) ⑦背面版の裏側にマグネットシートを貼ります。100円ショップで売っているのり付きのものが、そのまま貼れるので便利です。 ⑧4枚目のPP板(PPシート)に側面の一番下側の部分と同じ形・サイズの物を2個書き、万能はさみで切り落とします。 (幅30㎝、高さは右側は6㎝で左側は7㎝) ⑨この2枚の板を左右の側面の下側にビニールテープで貼ります。ビニールテープをぐるりと巻けばOKです。この部分を補強することで乾燥棚の形が保てるようになります。これで完成です。 |

| (材料・道具) ホームセンターで売っている園芸用の樹脂製の棒2本(太さは5㎜くらいで軟らかいもの)、はさみ、ビニールテープ |

①園芸用の棒2本が30㎝位重なるようにして、重なった部分をビニールテープで巻けば完成です。 |

| (材料・道具) 1×8材、ペン、定規、電動糸のこか電動ジグソー、コンパス、電動ドリルかボール盤、定規、電動サンダー、水性ペンキ |

①1×8材に寸法を入れます。穴の開いてないものと穴あき(直径5㎝・8㎝・12㎝)のスプーンを描きます。スプーンの面(円)は、直径14㎝。 ②電動ジグソーか糸のこで寸法を入れた板を切ります。 ④穴にジグソーか糸のこの刃を入れ、円を切ります。 ⑥子どもたちに自分が使うスプーンがわかりやすいように水性ペンキで色を塗ります。 (「〇〇さんは、赤いスプーンを使ってください。」「〇さんは黄色のスプーンです。」というように。「〇〇さんは穴の大きいもの」「〇さんは、穴の小さいもの」と言ってもわかりずらいからです。)ペンキは乾いたら完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップのまな板シートかPP板など・カラーボード(サイズは自由。A4から大きいボードでも大丈夫です。)・大きめの鈴・ひも、万能はさみ、定規、ベニヤ板(ベニヤ板の大きさは適当で大丈夫です。ボールが的に当たった時に、的自体が飛んでいかないようにする重しの役割でしかないからです。)、ペン、布ガムテープ |

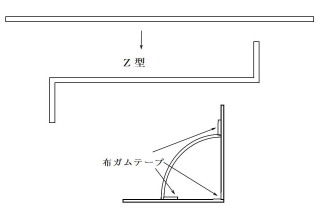

①左の写真のように、土台になるベニヤ板に的のカラーボードをガムテープで貼り付けます。ガムテープの下側半分がベニヤ板に、上側の半分がカラーボードにつくようにします。 (このガムテープが蝶番のような働きをします。) ②まな板シートを寸法図のように幅5㎝位くらいに切ります。上側(右側)から5㎝・下側(左側)から10㎝ほどの所に線を引きます。このシートがバネのような役割をします。  ④シートを裏返しにし、下側(左側)の線を引いた所に定規をあててシートを折ります。 折った形は、右の図のZ型のようになります。 ⑥右の写真のように、土台になるベニヤ板にシートの下側(左側)の折った部分をガムテープで貼り付けます。この際に、的が垂直に立っているような位置に貼るようにします。後ろにいきすぎると的が後ろ側に反ってしまいますし、前すぎると的が前方に倒れてしまいます。) ※ボールが当たると的は後ろに倒れますが、すぐにシートのバネの力で元に戻ります。子どもたちにすればバーンと倒れてくれないので達成感か得られづらいと思いますので、的の裏側に鈴をひもとガムテープでつけ、ボールが当たったら「ジャリーン」と音がするようにすると「当たった!」という達成感がうまれると思います。 ※ボールが当たって的が動いてしまうような時は、ベニヤ板の台の部分の裏側にジャンプ等の漫画を2冊くらいガムテープで巻いてつければ、重しになって 動かなくなるでしょう。 |

100円ショップで売っているカラーボード(10㎜の厚さのものより5㎜の厚さのほうが、工作はしやすいです。)・カラー段ボール・セロファン・トレーシングペーパー(A4とA3サイズが売っています。)、ボンド、ボンドのGクリアか多用途ボンド、はさみ、ステプラー(ホッチキス)、カッターナイフ(刃の柔らかいものと大ぶりで刃の硬いものの2種類)、ペン、定規 |

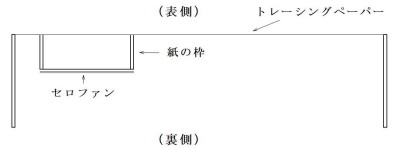

① トレーシングペーパーの大きさに合わせてカラーボードを定規とカッターナイフを使って切ります。小ぶりのカッターナイフは刃が柔らかなものが多いので、カラーボードの厚さがが10㎜ある場合は、垂直にはカットできません。切った面が弓のようにカーブしてしまいます。カラーボードの厚さが5㎜なら大丈夫ですが、10㎜の厚さの場合は、大ぶりで刃が硬いカッターナイフを使うといいでしょう。 ②箱形になるので、側面の部分(縦と横の2枚ずつ)もカッターナイフで切ります。 ③トレーシングペーパーと同じサイズに切ったボードの縦と横に2㎝幅の線を定規とボールペン等引きます。この部分がトレーシングペーパーを貼るのりしろの部分になります。 ⑤描いた下絵の所を刃の柔らかいカッターナイフで切りとります。ボンドを塗り、トレーシングペーパーを貼ります。貼った方が作品の裏面になります。 カラー段ボールをはさみで切るときに気をつけるのは、写真のように波を打っている面に対して直角に切るということです。波の横に沿って切ってしまうと段ボールを曲げて形を作ることができません。 ⑧型を作ったらトレーシングペーパーの上にボンドをつけて型を貼り付けます。このときボンドは多めにつけます。乾けば透明になりますから、少々多めです。 ⑩セロファンを全て貼り、側面のカラーボードをボンドで貼って箱状にすれば完成です。ボンドが乾くまで1晩おきましょう。 |

| 色々な型の作り方 |

段ボール板をくるっとまるめて円を作り、端をホチキスで止めます。次にハートにするため写真のようにハート型を作り、上の所を折り曲げればハート型の完成です。 (円型) 段ボール板をくるっとまるめて円を作り、端を重ねて円にしてからホチキスで止めます。それで完成。 (葉っぱ型) 段ボール板を3枚重ねて端をホチキスでとめます。真ん中の板が葉脈の部分になり、左右の段ボール板が葉の輪郭になります。葉の形は、左右の板を動かして適当なところで形を決め、3枚重ねて端をホチキスでとめれば完成です。 |

100円ショップのダイソーで売っている黒い厚画用紙・A4クリアフォルダー・セロファン・トレーシングペーパー(写真の右側)、スティックのり、ボンド、はさみ、絵筆、円切りカッター(写真の左側)、定規 |

①左の写真のように、クリアフォルダーの閉じてある部分をハサミで切って開きます。開いたらハサミで切って半分にします。これが、セロファンを貼る台紙代わりになります。 ②黒い厚画用紙の左右を5㎝幅に折ります。下の真ん中の写真のようにコの字型にするためです。 ③黒い厚画用紙の中心に円切りカッターで穴を開けます。トレーシングペーパーを下の真ん中の写真のように裏側にのりで貼り付けます。 ④クリアフォルダーに黒い厚画用紙に切った円(穴)よりも大きい円を描いてはさみで切り取ります。 ⑥工作用紙(2㎝幅)で黒い厚画用紙の円(穴)より大きな輪を作ります。 ⑦セロファンを貼ったクリアフォルダーを工作用紙の輪にボンドで貼り付けます。ボンドは絵筆につけてやるときれいに塗れます。 ⑧クリアフォルダーを貼った工作用紙の輪をトレーシングペーパーにボンド(絵筆につけて塗ります。)で貼り付ければ完成です。 |

イオンの駄菓子屋さん風のお店に売っていた吸盤キャッチボール(100円ショップでも同じようなものを売っっていますが、そちらは手を入れるところがマジックテープです。イオンのほうは、伸びるテープです。)、100円ショップに売っている「色々使えるスポンジ」・MDF材、カッターナイフ、定規、サインペン、包丁(カッターナイフ)など |

①スポンジは、切らないで大きいまま3~4枚用意しても良いのですが、今回は1枚をカッターナイフで4等分して使います。 ②体育館のように風の影響を受けないところではいいのですが、スポンジのままでは軽くて風に飛ばされやすいので、右の写真のように、スポンジの側面に包丁かカッターナイフ等で切り込みを入れます。 ④吸盤キャッチボールの上にスポンジを3~4枚のせたら完成です。 ※吸盤キャッチボールがない場合は、大きめの紙皿を2~3枚重ねて両面テープで貼ったものを使ってもいいでしょう。手を入れるベルトをつけるお皿が持ちやすくなります。 |

| (材料・道具) スプーン、ダボ(太さ6㎜)、ボンド、クラフト鋸、金属のやすり、ポンチ、ハンマー、100円ショップで売っている木の円柱(工作材料)、ボール盤か電動ドリル |

①金属に穴をあける時にはドリルの刃が滑りやすいので、ポンチで穴をあける場所に印(きずというか穴)をつけます。そうすることでドリルの刃が滑るのをふせぎます。 穴の大きさは、ダボの太さが6㎜だったので、6㎜の穴をあけます。穴の周囲はバリが出やすいので、バリが出ているようならやすりで削って平らにします。 ※スプーンの柄のどの位置に穴をあけるかは、使う生徒さんにスプーンを持ってもらい位置を決めます。 ②円柱のほうにも同じように6㎜の穴をあけます。 ④ダボはスプーンの穴から飛び出していますので、クラフト鋸で飛び出している部分を切り落とします。 ⑤ダボの切断部分を紙やすり(または、布ヤスリ)で平らにして、ボンドが乾いたら完成です。 |

100円ショップの両面テープ・B4ホワイトボードシート(1枚)、はさみ、ペン、定規 |

①サイコロのサイズが9㎝×9㎝×9㎝なので、ホワイトボードシートを9㎝×9㎝で切っていきます。 ③サイコロにホワイトボードシートを貼ります。はみだしたシートの部分をハサミで切ります。 ④形が整ったら完成。 |

| (材料・道具) 100円ショップ(ダイソー)で売っているざるを2個(サイズは、同じ大きさか蓋側はやや小さいサイズにします。)・布ガムテープ、小豆1袋(スーパーで大豆か小豆を購入) |

①あずき1袋をざるの中に入れて、ざるを回したり左右に傾けたりして、音がどの程度出るか確かめます。(今回は1袋入れましたが、2袋の方がいいと感じたら2袋で。) ②ざる2個を合わせてみます。同じ大きさでもOKですが、右の写真のように片方がやや小さめの方がかぶせるときに楽です。 ④蓋のざるがさかさにしてもはずれないように、蓋を布ガムテープで固定します。これで完成。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているカスタネット(木製でもプラスチックでもOK)・厚さが5㎜の板か100円ショップで売っているMFD材、1×4材(ホームセンター)、定規、赤鉛筆等のペン、電動サンダーか紙やすり、電動ドリルかボール盤、のこぎり(電動ジグサー)、ボンド |

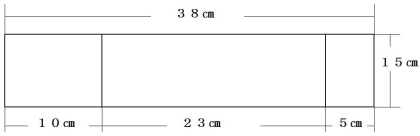

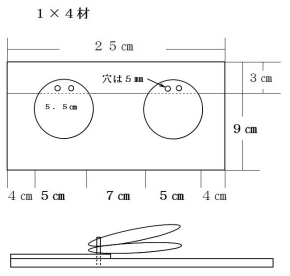

(制作の手順) (制作の手順)①1×4の板を25㎝×12㎝にのこぎりで切ります。 ②厚さが5㎜位の100円ショップの板等を3㎝×25㎝にのこぎりで切ります。(この板が段差を作ってくれます。) ③電動サンダーで板を磨きます。板の4隅など角を丸めます。(板の尖った部分をなくすのは、子どもたちの安全のためです。) ⑤ボール盤か電動ドリルで、カスタネットの穴の位置に穴を2個ずつあけます。この穴には、カスタネットのゴムのひもが通ります。 ⑥カスタネットのひもをぎゅっと結んでカスタネットを板に取り付けます。これで完成です。 |

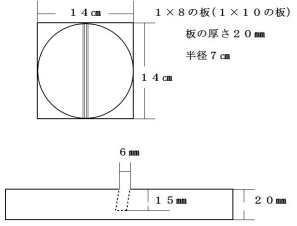

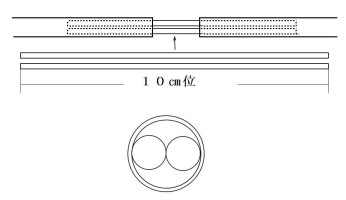

| (材料・道具) 1×8(または、1×10)の板、100円ショップのアクリル板(透明1枚の半分・カラー1枚の半分、カラー数枚)、電動丸鋸、電動サンダーか紙やすり、ペンチ、アクリルカッター、定規、ペン |

①1×8の板に生徒の人数分と見本用の分の円を描きます。 ②電動丸鋸を使いアクリル板を挟むための溝を作ります。丸鋸の刃の位置を調整していき、溝の幅は6㎜。 ④電動サンダーかベルトサンダーを使い円盤(スタンドの台座)の周囲を磨きます。(円盤自体は、生徒達が紙やすりで磨きます。) ⑤見本となる背側のアクリル板(カラーのアクリル板の割ったものが貼ってある。)と表側の透明のアクリル板を台座の溝にはさみ、アクリル板が開かないようにする板をアクリル板の上側に挟めば完成。 |

100円ショップで売っている「EVAスポンジシート」(2~3枚)・色々使えるスポンジ(2枚)・発泡スチロール板「なんでも板」(1枚)・・強力両面テープ |

①一番下になる部分の発泡スチロール板に両面テープを貼り、「色々使えるスポンジ」を貼ります。 ②スポンジの上にEVAスポンジを3~4枚両面テープで貼り付けます。 足を乗せてみて適度な沈み感があり、片足立ちしてみてバランスを取る必要性が感じられたらOKです。 |

| (材料) 100円ショップで売っているまな板シートかPP板(まな板シートでこのシートが3枚作れます。)、赤鉛筆とかサインペン、定規、糸鋸、はさみ、電動ドリル |

①シートを縦に3等分して3枚のシートを作ります。はさみで切れます。 ②まな板シートに枠を赤鉛筆かサインペンで定規等を使って描きます。 ③シートにドリルで穴を開けて、電動糸鋸で枠を切ります。これで完成です。 (枠のところがギザギザしているときはやすりでこすればきれいになります。) |

| (材料) 100円ショップで売っているMDF材、ペン、定規、電動サンダーか布ヤスリ、水性ペンキ、刷毛、電動ジグソーか糸のこ、 |

①MDF材に幅1㎝ほどの溝をペンで描きます。 ②電動ジグソーか糸のこで溝を切り取ります。 ③布ヤスリか電動サンダーで板を磨きます。 ④板に水性ペンキを塗り、ペンキが乾燥したら完成です。 |

| (材料) 100円ショップで売っているMDF材、ペン、定規、コンパス、水性ペンキ、刷毛、電動ジグソーか糸のこ、 |

①MDF材の板幅の真ん中に線を引きます。 ②その線の上にコンパスを使って半円を描いていきます。2個の半円で作る間隔は、幅1㎝程度です。 ③電動ジグソーか糸のこで切って溝を作ります。 ④布ヤスリか電動サンダーで板を磨きます。 ⑤板に水性ペンキを塗り、乾燥したら完成です。 |

100円ショップで売っている「木のつまみ」・透明のアクリル板(210円)か半透明の塩ビ板(塩ビ版には透明タイプはありません。)・折り紙、ウルトラ多用途ボンド、アクリルカッター、定規、サインペン |

①アクリル板か塩ビ板に折り紙をのせ、定規とサインペンでその大きさに線を引きます。 ②定規とアクリルカッターでアクリル板(または、塩ビ板)を切ります。左手をけがしないように気をつけましょう。 ※つまいがとれやすいようなら、つまみとアクリル板に穴をあけてダボを入れてボンドで固定しますが、普通に使うのならそこまでやらなくても大丈夫です。 |

| (材料) ラミネートフィルム(A4なら1枚のフィルムで練習シートが2枚作れます。)カッターナイフ、名前ペン、葉書2枚、定規、ディスクカッター(はさみや普通のカッターナイフでもOK) |

①ラミネートフィルムに葉書を2枚並べます。葉書はフィルムの折りたたむ側に差し込むようにします。そうしないとシートに葉書を挟み込むことができなくなるからです。 ②カッター(学校になければ、はさみや普通のカッターナイフでもOK)でフィルムを2分割します。 ④ラミネートフィルムに葉書を挟み、住所や名前を書く位置に名前ペン等と定規を使って枠を書きます。 ⑤カッターナイフと定規を使って枠の中側を切ります。これで完成です。 |

| (材料・道具) 100円ショップで売っているカラーの模造紙、大きな円を描けるコンパス(板に穴を複数あけたもの)、両面テープ |

①色つきの模造紙(色は2~3種類)に自作のコンパスを使って大きな円を描きます。 (自作のコンパスは、「大きな円を描くコンパス」として、「その他の教材・教具」のページに載っています。) 一番下になる円を一番大きくして、その上にのる円は、それよりも小さくします。 ②両面テープを小さい方の円に貼り、大きい円の方の模造紙に貼り付けます。 ③円に「1」・「2」の得点の数字を両面テープで貼ります。 ④子ども達が乗っても破けないように透明のビニールを貼って完成です。 |

100円ショップで売っている粘着テープクリーナー、毛糸や厚画用紙、包装材のプチプチなど |

①毛糸や厚画用紙等をはさみで適当な大きさに切ります。 ②クリーナーの紙をはがして粘着部分を出します。 ③クリーナーを転がして毛糸や画用紙や包装材のプチプチ等を貼り付けます。これで完成。 あとは、トレイ等にポスターカラーを出してコロコロを転がして色をつけたら、画用紙や模造紙に転がすことで色や模様をつけます。 |

| (材料) ホームセンターのアクリル板などが売っているところに置いてある蛍光の管(3本)と透明の管(太さが3㎜、長さ1mを1本)、ペンチか大きめのはさみ |

①透明の管を長さ10㎝位にペンチで切って4本用意します。 ②蛍光の管の左右の端に透明の管を2本ずつ差し込みます。 ③透明の管が入った蛍光の管の左右の端に蛍光の管を差し込んでいきます。 (これで3本の蛍光の管が1本の長い管になりました。) これで完成です。材料さえ用意してあれば、作成に要する時間は1分以下です。 |

板(集成材かシナベニヤ板 厚さは15㎜)、100円ショップで売っているマグネット(2色)・、ボール盤か電動ドリル、ボンド、マイナスのドライバー、ラベルシート(2色以上)、座繰り(径が22㎜ ホームセンターか100円ショップで売っています。) |

①板に寸法を入れます。板の大きさや磁石を何個並べるかで寸法は変わってきますから、右の図は参考例です。 ②ボール盤か電動ドリルで磁石を入れる直径22㎜の穴を開けます。(※電動ドリルでも穴はあけられますが、垂直に穴をあけるのは難しいので、ボール盤を使う方がお勧めです。) ③100円ショップの強力磁石をボンドで穴に貼り付けます。穴が12個あるので、6個は強力磁石を裏返しにして貼ります。 色弁別する2色のうち1色の6個が対象になります。 ⑥磁石を裏返した色の方のマグネットと6個と買ってきたときのままのマグネット6個を穴に入れ、くっつく方の色のラベルシートをはります。シートと同じ色のマグネットはくっつき、違う色のマグネットは反発して穴に入れることができないかを確認すれば完成です。 |

100円ショップのマグネット(大きい方が楽に作れます。)、パソコンショップで売っているエーワン株式会社製の「インクジェット用のピッタリ貼れるのびるラベル(透明フィルムタイプ)」、はさみ、プリンター、パソコン |

①「一太郎」や「ワード」などで、ひらがな・数字・文字を75ポイントで作ります。(75ポイントというのは、マグネットの大きさに合わせた大きさですので、この辺は自由に決めてください。) イラストや写真などは、一度紙に何種類かの大きさのものを印刷して、その中からマグネットに合った大きさを選ぶようにします。 ②エーワン株式会社製の「ピッタリ貼れるのびるラベル」を使ってプリンターで印刷します。 ③印刷した文字をハサミで切りシールをはがしてマグネットに貼れば完成です。 |

100円ショップの容器{パン屋さん}・布(紙)ヤスリ、アクリル板(透明)、ウルトラ多用途ボンド、アクリルカッター、定規、クラフトのこ(または、のこぎりか糸のこ) |

①容器の底側をクラフトのこで切り落とします。(クラフトのこがなければ、のこぎり。クラフトのこは、普通ののこぎりのように刃にあさりがついていないので、切断面がきれいななるのが特徴です。ホームセンターで売っています。) ②鋸で切った切り口を布ヤスリか紙ヤスリで磨いて滑らかにします。こちらが覗く側になります。 ③アクリル板をアクリルカッターで蓋側の口のサイズより大きめに切ります。 ⑤ボンドでアクリル板がよくつくように本などの重しを置いて1晩乾燥させます。 ⑥隙間なくアクリル板が容器についたら完成です。 |

100円ショップのB4ホワイトボードシート・4カラーコピーペーパー・カラーボード・両面テープ、定規、カッターナイフ |

①B4ホワイトボードシートをカッターナイフかハサミで2等分します。 ②ホワイトボードシートの裏面に両面テープを貼り、カラーボードに貼り付けます。 ③カッターナイフと定規を使って、ホワイトボードシートを貼ったカラーボードを切ります。 ④カラーコピーペーパーに印刷した助詞(「に」「へ」「て」「を」等)の用紙を、カラーボードに貼ったホワイトボードと同じ幅にはさみかカッターナイフで切ります。 両面テープを貼ってカラーボードに貼り、カッターナイフと定規で切れば完成です。 |