| アドリア海紀行 その8 ヴェネツィア・スロヴェニア・クロアチア・サラエボを訪ねて 10日間 |

||

| 5月9日(水) ドヴロヴニク→ サラエボ(ボスニア・ヘルツゴヴィナ) 5月10日(木)関西空港 |

||

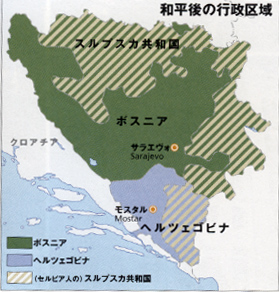

今日はいよいよ今度の旅行の観光の最終日。7時30分と出発は早い。5月7日のスプリットからの道を逆に進み、ボスニア・ヘルツゴビナの国境を通り、ニウムのス−パ−マ−ケット。その後、OPUZENからネレトヴァ川に沿って走行する。このあたりはオレンジなどの果樹園が多い。サラエボに向け、ボスニア・ヘルツゴビナの国境を。バスは暫くSTOP。役人がバスに乗り込みパスポ−トのチェック。 これからは、カトリックの国から宗教の錯綜した国に入る。左側にネレトヴァ川を見ながらバスは走る。 国境を越えて暫くはクロアチア人が多い地域で教会が車窓より見えていたが、モスタル市街を眺望する頃よりイスラム教のミナレットと教会の塔の両方が見れるようになる。モスタルはクロアチア人とムスリムの混住地域でクロアチア内戦時、両者は対立し1993年11月9日クロアチ人勢力が1566年建造の石橋を爆破した。 出発から3時間くらい走ったところで、ガソリンスタンドのある売店でトイレ休憩。バルカン半島西部の地図を購入する(12.5マルカ=約1000円)。この地図は帰国してからビデオやこのホ−ムペr−ジの作成に大いに役立った。それから30分くらい橋ってKONJICコ−ニッツのネレトヴァ川のダム湖?にあるレストランORAHOVICAで昼食(11時)。チェパブチッチというクロアチア風のソ−セ−ジ、パンは少し変わっていた。ネレトヴァの流れは非常に緩やかに流れている。店の前では豚の丸焼きをしていた。1時間くらい走ってサラエボの町に入る。 色とりどりの路面電車が走る広い通りを東に向けていく。添乗員の説明---このあたりはスナイパ−(狙撃者)通りと俗に言われており、内戦の時には通行に非常に危険な場所であった。 ちなみにボスニア・ヘルツゴビナでは1992年の独立宣言以来3年半で死亡者97000人、35000戸の損壊があり、サラエボでは12000人の死亡者が出たと---。 サラエボ は人口50万のボスニア・ヘルツゴビナ共和国の首都であると同時に、その市域の一部はスルプスカ共和国の憲法上の首都(事実上の首都はバニャ・ルカ)でもある。 旧市庁舎で下車しミリャツカ川に沿って歩く。しばらくで、ラティンスキ−橋(旧プリンツィプ橋)に着く。 1914年56月26日この橋の袂で響いた一発の銃声が世界史で有名なサラエボ事件である。当時ボスニアはハプスブルグ・ハンガリ−二重帝国の軍事支配下にあった。ハプスブルグ家のフェルディナント大公夫妻がパレ−ド中「青年ボスニア」の青年プリンツィプが大公夫妻を銃殺。ハプスブルグ帝国はセルビアの秘密組織がその背後にあると考え解決をせまり7月28日セルビアに対し宣戦布告。このバルカンの局地戦争がまたたくまにヨ−ロッパ規模に拡大し第一次世界大戦となった。 中央同盟(ドイツ、オ−ストリア・ハンガリ−): オスマン・トルコ、ブルガリア 三国協商(イギリス、フランス、ロシア): その他のバルカン諸国 橋の横の辻の建物に当時の写真パネルがあり、その説明を受けた後、一番の繁華街フェルヘディア通りに出る。このセルビアでは、現地ガイドはなく、スル−ガイドのMさんもその役に着くことはできないとのこと。 添乗員のYさんより大体の説明を聞き、フリ−に観光する。今まで訪れた街の印象と異なり、トルコのイスタンブ−ルのような感じ。通りの両側には、手工芸品・絨毯・宝飾品・銅細工などの店が狭しと並んでおり、活気がある。 ガジ・フスレヴ・ベグ・モスクに入る。当日は金曜日イスラム教徒礼拝日で、頭をベ−ルで覆った女性や鬚をした男性の信徒でにぎわっており、ミナレットに向かい拝礼をしている。 階段を下りてのバザ−ルにも行ってみた。多くの店。ついで、バシュチャルシャに。屋台の店が並び、チェバプチッチを焼いている店や、水タバコをゆっくりとすっている人々。広場の中心には水飲み場のセビリ。 一通り、短い時間ではあるが、観光を終え、ばすを待っていると急に強く雨が降ってきた。これほど強い雨はこの旅行では初めてで、雨降りは二度目だ。 1984年共産圏で始めて開かれた冬季オリンピック会場に。途中、バスからは、たくさんの墓標が見える。添乗員Yさんの説明によると、補助会場の場所を潰して、墓地にしてあると。いや、その数の凄まじさには驚くと同時に民族の純化というナショナリズムによる戦さのむなしさを感じさせられた。 オリンピック会場はサッカ−場にでもなっているのか?雨降りの中、写真を正面から撮影するのみにした。 これで、このたびの良好の一切のスケジュ−ルはおわり、サラエボ国際空港に5時頃到着。5月3日リュブリャナから今夕まで英語で添乗員さんに案内したスル−ガイドのクロアチア人マヤさん、運転手のスロヴェニア人のヨシップY氏に感謝したい。 トルこ航空TK1426で19:00発、21;50イスタンビブ−ル到着。その後、TK046で23:40発、関西国際空港に5月10日午後4時40分到着する。 大阪は雨が降っておりすこし寒い。ヤサカハイヤ−で帰宅する。 |

||

|

|

|

| ミリャツカ川 | ラティンスキ−橋 | |

|

|

|

| フェルヘディア通り | ガジ・フスレヴ・ベグ・モスク |

フェルヘディア通り |

|

|

|

| バシュチャルシャ | バシュチャルシャ |

バシュチャルシャ |

|

|

|

| ブルサ・ベジスタン・バザ−ル | ブルサ・ベジスタン・バザ−ル |

セビリ |

|

|

|

| 1984年冬季オリンピック会場 | 内戦の犠牲者の墓地 |

内戦の犠牲者の墓地 |

ユ−ゴスラヴィア連邦の成立まで: 第一次世界大戦後、南スラヴ人の連邦国家セルビア・クロアチア・スロヴェニア王国が1918年成立(1929年ユ−ゴスラヴィア王国と改称)した(「第一のユ−ゴ」)が、セルビア人支配の体制にクロアチア人の民族対立を内包していた。 1933年ヒトラ−がドイツで政権を奪還して以後、ドイツのバルカン進出は大きな脅威となる。1941年ドイツはユ−ゴに進入。セルビアはドイツ軍の支配下に。分離傾向の強かったクロアチアにはドイツはボスニア・ヘルツゴビナのすべてを加えた傀儡国家クロアチア独立国を作った。ウスタシャ集団はこれに協力した。セルビアではチェトニク集団が抵抗運動をしたが、最後にはドイツと協力関係を結ぶ。 ウスタシャとチェトニクの闘争はクロアチア人とセルビア人の民族闘争になり、これらのことが、1991年以後のユ−ゴ連邦の内戦の時にも影響を与えている。 これらの動きと別に、戦前非合法であった共産党は41年6月チト−を最高司令官として外国の援助を受けることなく、山岳地を転々としながら1943年11月イギリスのバルチザン支持という政策転換もあり、ドイツの降伏により、1945年11月憲法制定議会選挙の結果共産党を中心とするユ−ゴスラヴィア連邦人民共和国(「第二のユ−ゴ」)が成立した。 スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニアの六共和国とセルビア共和国に属するヴォイヴォディジナヂ自治州、コソヴォ・メチヒヤ自治州から成る連邦制うをしいた。連邦の権限が強く、各国間の境界線設定は厳密でなかった。 48年チト−はソ連邦のスタ−リンに睨まれ、コミンフォルムから除名されたが、積極的外交を展開し61年非同盟諸国首脳会議を開き、53年にはチト−は初代大統領になった。複雑な多民族国家を統一をし1988年にチオト−は死亡した。 多様性を内包した国家: 1:七つの国境 2:六つの共和国 3:五つの民族(スロヴェニア人、クロアチア人、セルビア人、モンテネグロ人、マケドニア人 その他にムスリム人、ハンガリ−人、ロマ人など) 4:四っの言語(スロヴェニア語、セルビア語、クロアチア語、マケドニア語) 5:三っの宗教(正教、カトリック、イスラム教) 6:二つの文字(ラテン文字、キリル文字) 7:一つの連邦国家 |

||

| ユ−ゴスラヴィア連邦の解体: 東欧諸国の民主化、ユ−ゴ内での南北の経済格差、共産党一党独裁への否定、民主化の動き、自由選挙の結果民族主義者が指導層に、というような動きが背景に各共和国が独立宣言をしていった。 1:スロヴェニア:91年6月、スロヴェニア、クロアチア両共和国が民族自決を掲げて独立を宣言。国境の管理権をめぐり連邦軍と10日間の衝突(10日間戦争)があったが、92年1月ECにより独立の承認。スロヴェニア人が人口の88%を占めていた。 2:クロアチア:長年に亘るセルビア勢力との歴史的な対立、国内にセルビア人を多く抱えている(人口の12%)等の事情で1995年11月まで内戦が続いた。また、92年に始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争がリンクし始め、泥沼化した。92年9月にはユ−ゴ連邦軍がセルビア人保護の名目で介入し内戦が本格化した。92年12月国連の仲介で一旦休戦が成立。国連保護軍の派遣が決められ、ドイツが、そして92年1月にはECが独立を承認。クロアチアのセルビア人はクライナ・セルビア共和国の設立を宣言し(私たちが訪れたプリトヴィッツエなどの地方が含まれる。クロアチアの3分の1の面積)、このことが更にクロアチアを刺激し、5月電撃的な作戦でこの共和国の土地の奪還に成功。1995年に現在のクロアチアになった。クロアチアでのセルビア人は91年の12.2%から4.5%に現症した。  3:ボスニア・ヘルツェゴビナ:19992年3月セルビア人がボイコットする中、住民投票で独立を宣言 (ムスリム人総人口の44%、セルビア人31%、クロアチア人17%)。4月ECが独立承認。3民族が民族浄化と称される領域拡大を図り、ユ−ゴ紛争でも最も厳しい情勢を作り出した。国連保護軍の派遣、数回の和平案も成立せず、NATO軍の空爆も行なわれた。国連、ECに替わり、アメリカ、ロシアなどのよる和平案で領土二分分割案などの提示もセルビアの拒否で、95年8月米軍を中心のNATO軍の本格的なセルビアへの空爆により95年11月米国の仲介によりデイトン合意が成立。合意によりクロアチア人、ボシュニャク(ムスリム)人がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦、セルビア人がスルプスカ共和国というそれぞれ独立性を持つ国家体制を形成し、この二つが国内で並立する国家連合となった。250万を超える難民と20万の死者。このボスニア内戦やコソボ紛争で残虐な行為を指導してきたミロシェビッチ、カラジッチなどは、オランダハ−グの国際軍事法廷で裁かれることになった。 4:モンテネグロ:ユ−ゴ連邦解体の中、セルビアと歩調を合わせてきたが、コソボ紛争(1999年)ではセルビアを非難。2003年セルビアと国家連合を形成したが、2006年5月国民投票を行い、ECの選挙についての厳しい条件をも、クリア−し6月に独立宣言。ドヴロブニクの攻撃に連邦軍がモンテネグロから出発しており、ドヴロブニクの住民はセルビア人とモンテネグロ人に対し憎悪感を持っている。 5:マケドニア:1991年9月国民投票11月独立宣言。アルバニア人(人口の23%)の問題、ギリシャとの国名論争など多くの問題を抱えている。 コソボ紛争:コソボはセルビアの自治州であるが、1991年9月国民投票を行い、92年独立を宣言したが、セルビアは強行に反対し人口の多数を占めるアルバニア人のコソボ解放軍とセルビア軍との間に誘拐やテロ行為などの激しい戦いが繰り返されNATO、米軍のセルビア全土への空爆が行なわれた。2000年にはセルビア軍は撤退した。2008年2月独立を改めて宣言し各国(ロシア、ル−マニア 、スペインなどを除き)も承認した。 |

||

| 本稿を作成するに当たり次のような著作を参考にさせて頂きました。お礼を申します。 1:ヴェネツィアの歴史 永井三明 刀水書房 2:ロ-マ人の物語13 最後の努力 塩野七生 3:海の国の物語 塩野七生 4:図説バルカンの歴史 柴宣弘 河出書房新社 5:ユ−ゴスラヴィア現代史 柴宣弘 岩波新書 6:クロアチア 旅名人ブックス 日経BPセンタ− 7:クロアチア 地球の歩き方GEM ダイヤモンド社 8:世界大百科辞典 平凡社 8:民族浄化を裁く 多谷 千香子 岩波新書 9:イタリア JTBのポケットガイド104 JTB 10:インタ−ネット:10-1;Wikipedia 10-2;青山貞一 シリ−ズ都市国家ドヴロブニク など |

||

| ホ−ムへ アドリア紀行1へ アドリア紀行2へ アドリア紀行3へ アドリア紀行4へ アドリア紀行5へ アドリア紀行6へ アドリア紀行7へ 旅行記のペ−ジ |

||